稻草不同还田方式对土壤动物群落结构的影响

苟丽琼,姚 恒,王 戈,黄如成,段均华,肖玖金,*,张 健

(1.四川农业大学 理学院,四川 雅安 625014; 2.广元市朝天区林业和园林局,四川 广元 628012; 3.四川九顶山省级自然保护区什邡管理站,四川 什邡618400; 4.四川农业大学 生态林业研究所,四川 温江 611130)

稻草是指收获作物主产品之后在田间剩余的副产物[1]。稻草是农业生产中多用途的生物资源,含有丰富的大量元素和微量元素。稻草还田后在土壤里能够形成有机质和腐殖质,有利于改善土壤结构,提高土壤肥力,是农业生产上重要的潜在碳库[2-3],有助于提高农田生态环境质量[4-5]。目前,许多水稻种植区直接将稻秸焚烧[6],对空气环境造成严重污染。前人研究表明,秸秆还田后能够形成特殊的“秸秆层”结构,可有效滞留氮素,增加土壤生物群落功能多样性[7],但类似研究主要集中于玉米秸秆还田对土壤养分及土壤动物的影响方面[8],而关于不同稻草还田处理下土壤动物反应方面的研究较少。

土壤动物在生态系统中是重要的物质分解者,对土壤性质变化、物质迁移和能量转化具有重要的作用[9]。土壤动物通过食物链,以植物残体、微生物、腐殖质和水等作为营养物质,不断从环境中吸收养分,同时,将体内未被消化的物质排出,在微生物的综合作用下转化为土壤养分,并被植物吸收利用[10-11]。当污染物在土壤中积累超过一定限度时,会影响到土壤动物的繁衍和生存,甚至导致其死亡[12];因而,土壤动物可以作为土壤污染监测和土壤质量评价的重要指示生物,也是自然界中物质循环的原动力[13]。

为探索稻草不同还田方式下土壤动物群落结构特征,本研究以无稻草还田区域为对照(CK),研究稻草焚烧(FS)、覆盖(FG)、填埋(TM)3种还田方式下的农田土壤动物群落特征,以期为农田土壤动物的保护及其生态系统的可持续利用和发展提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

研究区位于四川省都江堰市蒲阳镇金凤村大田(103°37′18″ E,31°0′23″ N),属亚热带湿润气候,四季分明,最冷月均温4.6 ℃,最热月均温24.4 ℃,年均温15 ℃,年均降水量1 243.8 mm,降水主要集中在6—9月,年均无霜期269 d,年均蒸发量为930.09 mm。土壤为山地黄壤,样地采用水稻-油菜轮作模式,水稻品种为川优6203,当季油菜(绵油88)收割后开展试验。

1.2 试验设置

于2016年4月底,按照具有典型性、代表性的原则在大田内设置8个面积均为25 m2(5 m×5 m)的样地,样地间间距均大于2 m。按照单位面积稻草的平均产生量,每样地上选取最新收获的10 kg水稻稻草进行试验。共设置4个处理,每个处理重复2次。具体处理方式如下:FS,焚烧,将水稻稻草焚烧冷却成灰后均匀撒在样地上;FG,覆盖,将水稻稻草切碎,均匀铺撒在样地上;TM,填埋,将水稻稻草切碎,填埋于5~10 cm的条沟里;CK,对照,水稻稻草不还田。

1.3 样品采集

分别在稻草还田处理2个月和5个月后,对各处理的土壤分层(0—5、5—10、10—15 cm)采样,对大型土壤动物进行手捡,将采集到的土壤动物放入装有体积分数75%乙醇溶液的容器中,贴上标签,注明编号与土层深度,带回实验室在解剖镜(PXS-1040)下鉴定计数。同时,在各土层用环刀从下至上顺次取2个样用来分离干、湿生土壤动物,用尼龙网包好编号,放入黑布袋中带回实验室。

1.4 土壤动物的分离与计数

在土壤动物分离箱中分别用Tullgren干漏斗法和Baermann湿漏斗法对土壤动物进行分离,温度控制在35~40 ℃,分离时间为48 h。干生土壤动物在盛有体积分数75%乙醇溶液的培养皿中收集,湿生土壤动物用清水收集。枯落物与干生土壤动物每隔12 h观察1次,湿生土壤动物每隔4 h观察1次,将观察到的所有土壤动物置于解剖镜下鉴定[14-16],主要参照《中国土壤动物检索图鉴》[17]、《中国亚热带土壤动物》[18]、《昆虫分类检索》[19]和《幼虫分类学》[20]等进行分类计数。由于幼虫和成虫在土壤中的作用不同,因此分开统计。

1.5 数据分析与处理

采用Shannon-Wiener多样性指数(H′)、Margalef丰富度指数(D)、Pielou均匀度指数(J)和Simpson优势度指数(C)[21]对土壤动物进行多样性分析。

类群数量等级划分:将个体密度大于捕获总密度10.0%以上者划为优势类群,1.0%~10.0%者划为常见类群,不足1.0%者划为稀有类群。

所有数据在SPSS 22.0平台上进行数据整理与单因素方差分析(one-way ANOVA)。如果不同样地间土壤动物群落组成差异显著,用LSD(方差齐性)法或Dunnetts’C法(方差不齐)进行多重比较。对不服从正态分布的数据,利用lg(X+1)进行转换,如果数据转换后仍不服从正态分布,则进行Kruskal Wallis Test(H)非参数检验。

用Origin 8.1制图。

2 结果与分析

2.1 土壤动物类群结构及组成

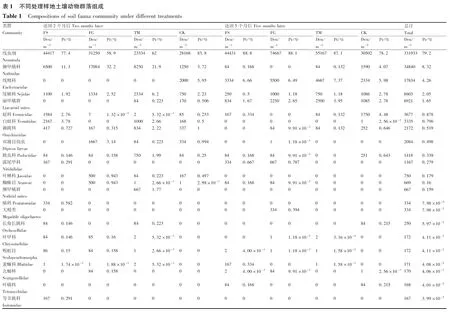

本试验全部捕获的土壤动物分别隶属于50个类群(表1)。其中,优势类群为线虫纲(Nematoda),占全部调查土壤动物总密度的79.2%,常见类群为懒甲螨科(Nothridae)、线蚓科(Enchytraeidae)、绥螨科(Sejidae)和丽甲螨群(Liacaroid mites)4类,分别占全部调查土壤动物总密度的8.32%、4.26%、2.05%和1.65%;剩余的45类构成稀有类群。

还田2个月后,各处理样地上共捕获土壤动物39类。还田处理下(FS、FG、TM),线虫纲和懒甲螨科共同构成样地上的优势类群;CK样地上,土壤动物的优势类群为线虫纲,懒甲螨科、线蚓科、绥螨科和棘跳科(Onychiuridae)构成常见类群。

还田5个月后,各处理样地上共捕获土壤动物36类。还田处理下,线虫纲成为其优势类群,线蚓科和丽甲螨群为常见类群;CK样地上,土壤动物的优势类群同样为线虫纲,线蚓科、蚁科、懒甲螨科、绥螨科和丽甲螨群为常见类群。

2.2 不同处理下土壤动物群落的分布特征

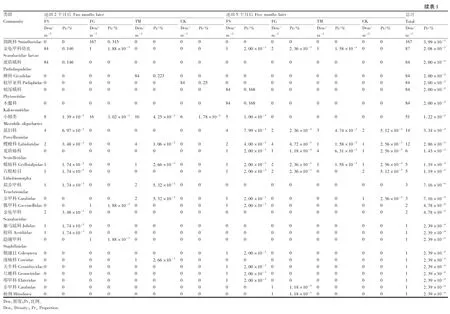

如图1所示:还田2个月后,FS和FG处理样地的土壤动物密度显著(P<0.05)高于TM和CK;而还田5个月后,FG处理样地的土壤动物密度最高,与TM处理无显著差异,但显著(P<0.05)高于FS和CK处理。由此可见,还田处理对土壤动物群落的影响还与还田时间有关。

还田2个月后,不同处理样地上土壤动物的类群数无显著差异;还田5个月后,FS和FG处理的土壤动物类群数显著(P<0.05)高于TM处理。由此可见,随着还田时间的延长,不同处理对土壤动物群落数有显著影响。

相同还田时间不同处理柱上无相同字母的表示差异显著(P<0.05)。Bars marked without the same letters under the same treatment time indicated significant difference at P<0.05.图1 不同处理下的土壤动物密度和类群数Fig.1 Density and community quantity of soil fauna under different treatments

2.3 不同处理下不同体型土壤动物群落的分布特征

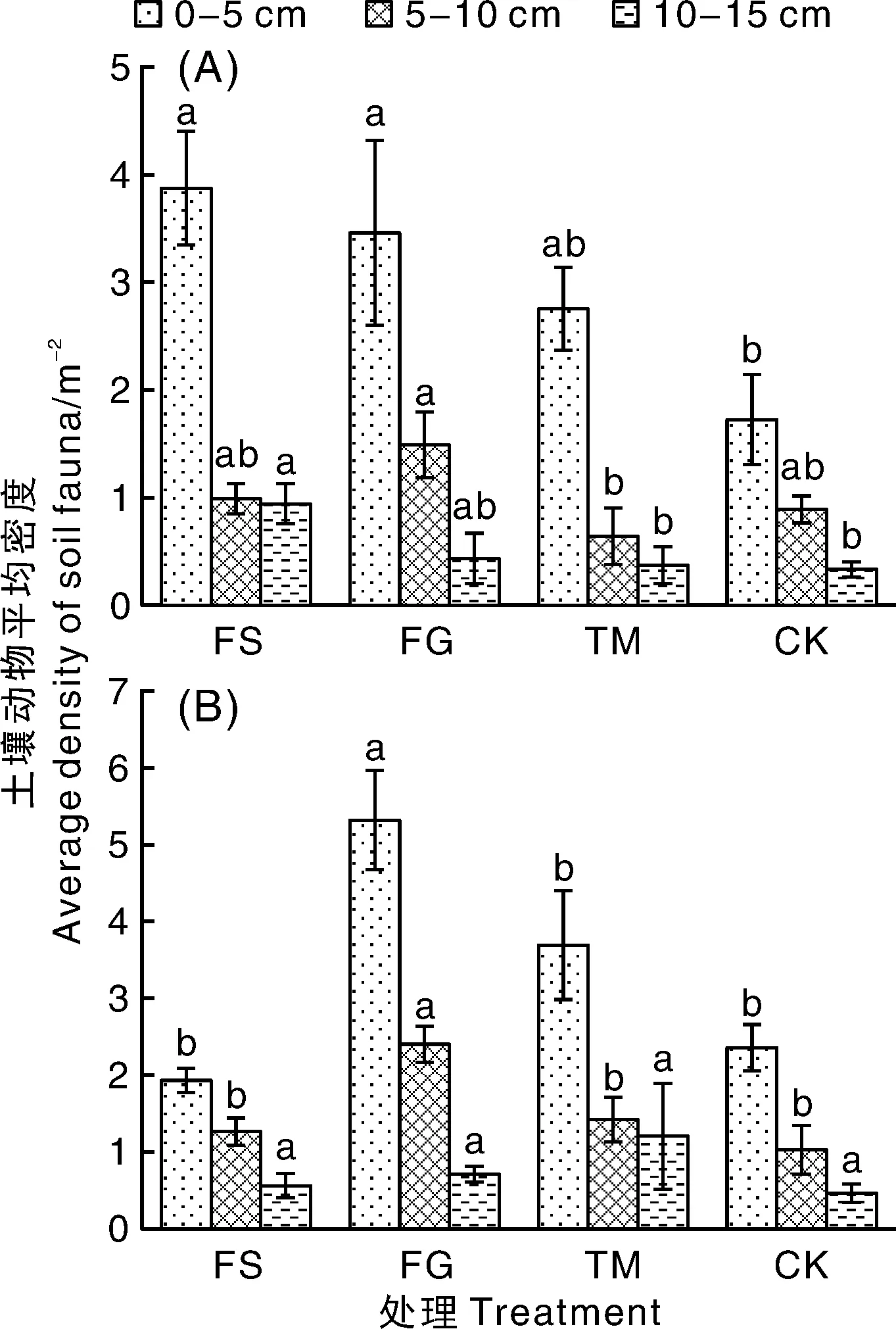

如图2-A所示:还田2个月后,不同处理的大型土壤动物密度无显著差异,但中小型土壤动物密度间存在显著(P<0.05)差异,以FS处理的中小型土壤动物密度最高,FG处理次之,TM处理再次,CK处理最低。

由图2-B可知,还田5个月后,不同处理下的中小型土壤动物密度分布与还田2个月后相似,同样表现为FS>FG>TM>CK,且不同处理间差异显著(P<0.05)。但与还田2个月后不同的是,各处理的大型土壤动物密度也表现出显著(P<0.05)差异,以FS处理的大型土壤动物密度最高,显著(P<0.05)高于其他处理,而其他处理间无显著差异。

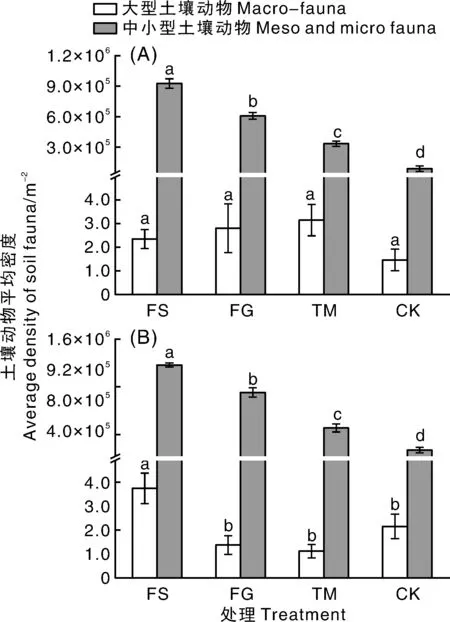

2.4 不同处理下土壤动物的垂直分布

如图3所示,随着土层加深,土壤动物密度急剧降低,呈现出明显的表聚性特征。还田2个月后:在0—5 cm土层,FS与FG处理的土壤动物密度显著(P<0.05)高于CK,而TM与CK处理的土壤动物密度无显著差异;在5—10 cm土层,FG处理的土壤动物密度显著(P<0.05)高于TM处理,但与其他处理无显著差异;在10—15 cm土层,FS处理的土壤动物密度显著(P<0.05)高于TM和CK处理,与FG处理无显著差异。还田5个月后:在0—5 cm土层,FG处理的土壤动物密度最高,显著(P<0.05)高于其他处理;在5—10 cm土层,同样以FG处理的土壤动物密度最高,显著(P<0.05)高于其他处理;在10—15 cm土层,不同处理的土壤动物密度无显著差异。

相同动物体型下不同处理柱上无相同字母的表示差异显著(P<0.05)。Bars marked without the same letters under the same habitat size indicated significant difference at P<0.05.图2 不同处理6月(A)和9月(B)不同体型土壤动物密度Fig.2 Density of soil fauna with different habitat size under different treatments in June (A) and September (B)

相同土层不同处理柱上无相同字母的表示差异显著(P<0.05)。Bars marked without the same letters in the same soil layer indicated significant difference at P<0.05.图3 不同处理下6月(A)和9月(B)土壤动物的垂直分布Fig.3 Vertical distribution of soil fauna under different treatments in June (A) and September (B)

2.5 不同处理的土壤动物多样性特征

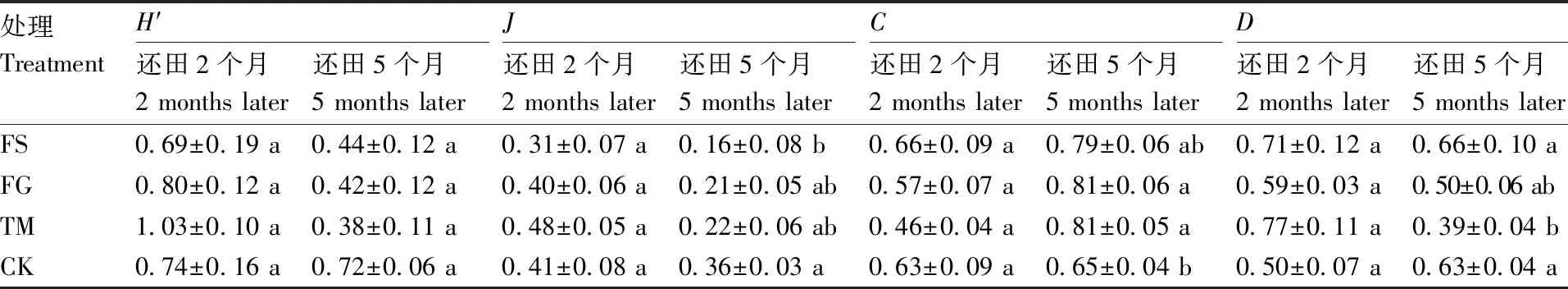

与对照相比,还田2个月后,各处理土壤动物的多样性指数间无显著差异。但还田5个月后,各处理土壤动物的多样性指数间产生了显著(P<0.05)差异:FS处理的土壤动物均匀度指数显著(P<0.05)低于CK,其他处理与CK无显著差异;FG和TM处理的土壤动物优势度指数显著(P<0.05)高于CK,而FS与CK无显著差异;TM处理的土壤动物丰富度指数显著(P<0.05)低于CK和FS处理,而其他处理间无显著差异。

表2不同处理的土壤动物群落多样性特征

Table2Diversity characteristics of soil fauna under different treatments

处理TreatmentH′还田2个月2 months later还田5个月5 months laterJ还田2个月2 months later还田5个月5 months laterC还田2个月2 months later还田5个月5 months laterD还田2个月2 months later还田5个月5 months laterFS0.69±0.19 a0.44±0.12 a0.31±0.07 a0.16±0.08 b0.66±0.09 a0.79±0.06 ab0.71±0.12 a0.66±0.10 aFG0.80±0.12 a0.42±0.12 a0.40±0.06 a0.21±0.05 ab0.57±0.07 a0.81±0.06 a0.59±0.03 a0.50±0.06 abTM1.03±0.10 a0.38±0.11 a0.48±0.05 a0.22±0.06 ab0.46±0.04 a0.81±0.05 a0.77±0.11 a0.39±0.04 bCK0.74±0.16 a0.72±0.06 a0.41±0.08 a0.36±0.03 a0.63±0.09 a0.65±0.04 b0.50±0.07 a0.63±0.04 a

同列数据后无相同字母的表示差异显著(P<0.05)。

Data marked without the same letters within the same column indicated significant difference atP<0.05.

3 讨论

对稻草不同还田方式下土壤动物群落特征进行研究发现,稻草还田方式及时间对土壤动物优势类群和常见类群的构成和布局有显著影响。这可能是由于土壤动物类群格局与土壤环境密切相关[22]。秸秆焚烧后还田便于分解,有利于土壤中有机质和全氮含量的增加[23];稻草覆盖还田处理下可以增加农田土壤表层腐殖质的水分和有机质含量,提高土壤保水保墒能力,喜湿性土壤动物数量明显增加[24-25];稻草填埋处理下,稻草在土层里与空气隔绝,腐化速度迟缓,导致土壤动物分层严重。

整体来看,稻草还田2个月后各样地上的土壤动物多样性指数、均匀度指数和丰富度指数高于还田5个月的样地。还田2个月后,土壤中线虫纲和懒甲螨科密度明显增加,还田5个月后仅线虫纲动物密度明显增加。这可能是因为,稻草还田后线虫、螨类等中小型土壤动物对土壤环境敏感性强,因而响应明显[26-27]。各处理的优势度指数则是还田2个月后的低于还田5个月后的,说明稻草还田后,样地土壤动物种群先变得丰富,一段时间后优势种群开始突出[28]。

综合来看,与未进行稻草还田处理的对照相比,稻草还田后土壤动物群落结构更加丰富,但不同的还田方式及还田时间对土壤动物群落的作用程度不一。基于节约成本、提高效率及环境保护等方面的考虑,农业生产上可选择将稻草切碎后覆盖还田。由于本试验历时较短,难以明确长期稻草还田对土壤动物生态的全面影响,今后应对持续稻草还田的土壤动物动态变化特征进行长期检测研究,以便为农业生产决策提供更加科学、翔实的依据。