高质量推进乡村振兴的浙江典型模式与路径创新

胡 豹,谢小梅

(1.浙江省农业科学院 农村发展研究所,浙江 杭州 310021; 2.浙江农林大学 经济管理学院,浙江 杭州 311300)

实施乡村振兴战略是党中央深刻把握现代化建设规律和城乡关系变化特征,顺应亿万农民对美好生活的向往,对“三农”工作作出的重大决策部署,是加快农业农村现代化、决胜全面建成小康社会、巩固党在农村的执政基础和实现中华民族伟大复兴“中国梦”的重大历史任务,是解决新时代社会主要矛盾和做好“三农”工作的新旗帜和总抓手。浙江是改革开放先行地,是习近平总书记新时代“三农”思想的重要萌发地,是中国美丽乡村建设的重要发源地,更是全国唯一省部共建乡村振兴示范省。如何高质量实施乡村振兴战略,努力争当新时代全国乡村振兴排头兵,是浙江全省全面实施乡村振兴战略的重要目标要求。按照“问题导向、趋势导向、目标导向”的要求,探索浙江高质量推进乡村振兴的典型模式,聚焦路径创新,开创具有浙江特点的新时代高质量推进乡村振兴的路径,努力使浙江成为实施乡村振兴战略的先行区和中国的好样板,为全国乡村振兴创造出浙江经验、浙江方案、浙江印记,显得极为紧迫且意义重大。

1 浙江推进乡村振兴的战略背景和现实基础

浙江是一个资源小省,人均耕地面积仅0.54亩(旧制单位,1亩≈667 m2),是全国人均耕地面积的36%,却有着现代农业强省的成就。浙江是全国首个现代生态循环农业试点省、首个农业“机器换人”示范省、首个农产品质量安全示范省、首个畜牧业绿色发展示范省、省部共建乡村振兴示范省和全国土地确权登记颁证、信息进村入户试点示范省。2017年浙江农村常住居民人均可支配收入达24 956元,已连续33 a居全国省(区)第一位,增幅连续7 a高于城镇居民收入和GDP增幅,城乡居民收入差距缩小到2.05∶1,为全国差距最小省份之一。

党的十八大以来,浙江全省各地立足资源禀赋和自身实际,全力发展高效生态农业,全域推进美丽乡村建设,全面深化农村综合配套改革,农业供给侧结构性改革成效明显[1],村容村貌焕然一新,农民生活普遍小康,城乡发展呈现加快融合的良好态势。全省农业综合生产能力持续加强,电子商务、美丽经济等新型业态蓬勃兴起,产业兴旺格局正在形成。以全域大花园建设为总目标,以乡村景区化建设为载体,浙江着力打造美丽乡村升级版,自然与人文特色彰显的美丽宜居乡村新格局初步建立。以土地制度、经营制度、产权制度、支持保护制度为重点的农村改革深入推进。以农村文化大礼堂为支撑的乡村文化不断繁荣,农民素质素养大幅提升。以“枫桥经验”“后陈经验”“村民说事”等为代表的基层民主管理形式不断创新。全省农业农村发展取得的巨大成就和“三农”工作积累的丰富经验,为浙江高质量推动乡村振兴和提升农业农村发展质量奠定了良好基础。

但也应清醒地认识到,无论是从数据反映,还是现实表现,浙江省最大的发展不平衡是城乡发展不平衡,最大的发展不充分是农业农村发展不充分。随着经济发展进入新常态,新型工业化、信息化、城镇化、农业农村现代化持续推进,农业农村经济社会深刻变革,乡村振兴与农业农村高质量发展涉及的外部环境更加错综、利益关系更加复杂、影响因素更加多样、任务也更加艰巨,特别是农业农村发展结构性失衡的问题仍很突出,农业供给的质量还不够高,农村一二三产融合发展还不够深,乡村新产业新业态发展还不够充分,农民持续增收难度加大,高质量推进乡村振兴既有近忧,更有远虑。

2 浙江高质量推进乡村振兴的典型模式

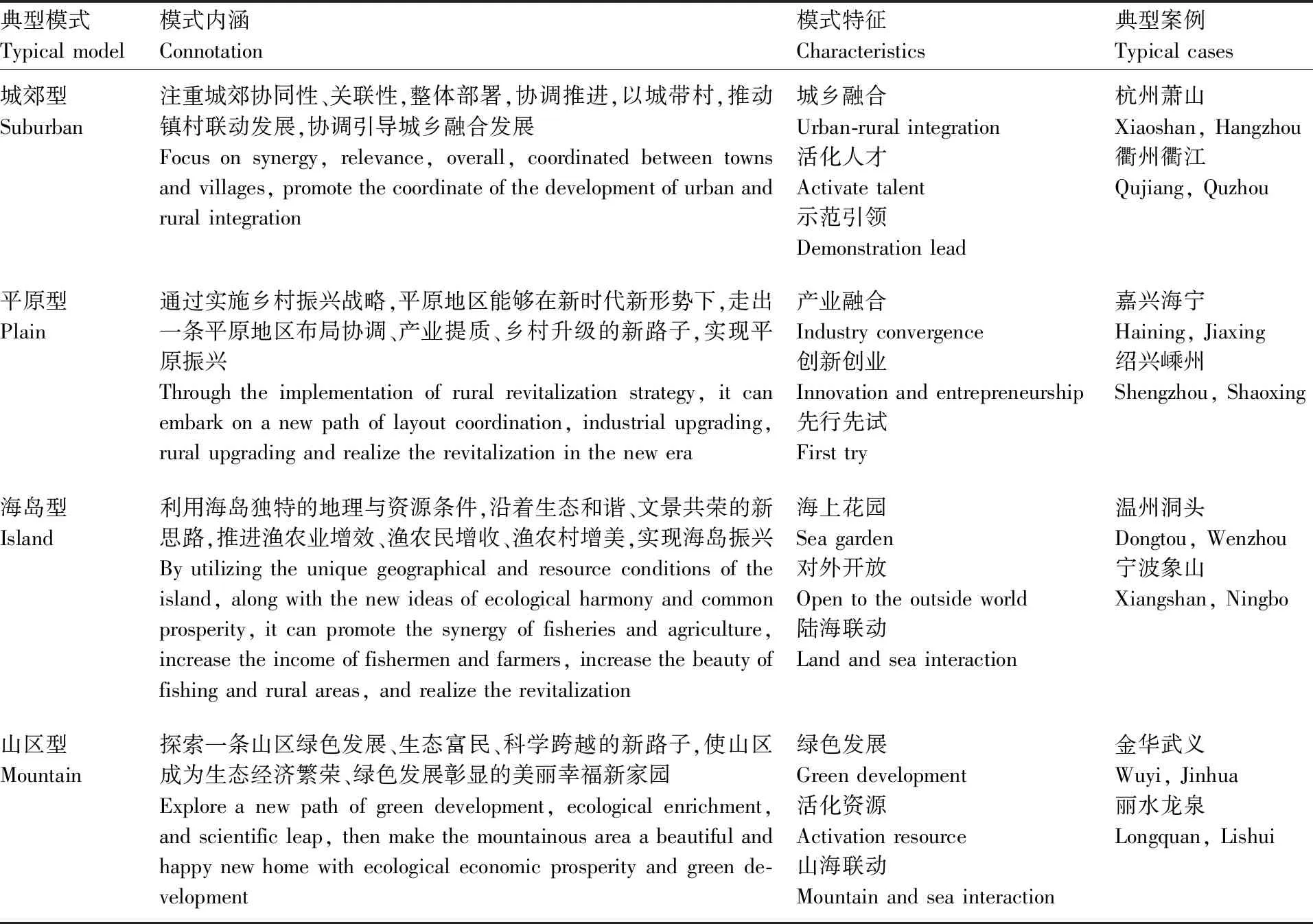

浙江乡村类型多样,推进乡村振兴战略必须因地制宜,充分考虑区位条件、资源禀赋、产业形态、发展基础等诸多支撑要素,按照聚集提升、特色保护、城郊融合、撤并搬迁等分门别类进行推进。从浙江的发展实践来看,应重点突出资源环境条件,从城郊、平原、海岛、山区等4个方面,着力构建全省高质量推进乡村振兴的典型模式(表1)。

2.1 城郊型乡村振兴模式

2.1.1 模式内涵

位于城市郊区的乡村往往因和城市联姻,在城市辐射下实现融合发展态势。加快城郊型乡村振兴是事关浙江省乡村全面振兴的一个突出示范点。这一模式的核心内涵和要义是注重城乡协同性、关联性,整体部署、协调推进。增强城市对乡村的带动能力,推动城村联动发展,使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,推动城乡要素自由流动、平等交换,有效实现城乡资源均衡配置,更快速度、更高水平实现城郊型乡村的全面振兴。

2.1.2 模式特征

城乡融合。以统筹城乡发展为导向,以优化城乡空间布局为目标,统筹考虑城市乡村发展,统筹谋划产业发展、基础设施、公共服务、资源能源、生态环境保护等科学布局,构建城乡协调融合的生产空间、生活空间和生态空间。

活化人才。坚持以人为中心的发展,借助城市人力资源优势,把乡村人力资本开发放在首要位置,建立健全激励机制,增强乡村对城市人才的吸引力、向心力、凝聚力,鼓励城市人才投身乡村振兴建设。

表1浙江推进乡村振兴的典型模式

Table1Typical models of rural revitalization in Zhejiang

典型模式Typical model模式内涵Connotation模式特征Characteristics典型案例Typical cases城郊型Suburban注重城郊协同性、关联性,整体部署,协调推进,以城带村,推动镇村联动发展,协调引导城乡融合发展Focus on synergy, relevance, overall, coordinated between towns and villages, promote the coordinate of the development of urban and rural integration城乡融合Urban-rural integration活化人才Activate talent示范引领Demonstration lead杭州萧山Xiaoshan, Hangzhou衢州衢江Qujiang, Quzhou平原型Plain通过实施乡村振兴战略,平原地区能够在新时代新形势下,走出一条平原地区布局协调、产业提质、乡村升级的新路子,实现平原振兴Through the implementation of rural revitalization strategy, it can embark on a new path of layout coordination, industrial upgrading, rural upgrading and realize the revitalization in the new era产业融合Industry convergence创新创业Innovation and entrepreneurship先行先试First try嘉兴海宁Haining, Jiaxing绍兴嵊州Shengzhou, Shaoxing海岛型Island利用海岛独特的地理与资源条件,沿着生态和谐、文景共荣的新思路,推进渔农业增效、渔农民增收、渔农村增美,实现海岛振兴By utilizing the unique geographical and resource conditions of the island, along with the new ideas of ecological harmony and common prosperity, it can promote the synergy of fisheries and agriculture, increase the income of fishermen and farmers, increase the beauty of fishing and rural areas, and realize the revitalization海上花园Sea garden对外开放Open to the outside world陆海联动Land and sea interaction温州洞头Dongtou, Wenzhou宁波象山Xiangshan, Ningbo山区型Mountain探索一条山区绿色发展、生态富民、科学跨越的新路子,使山区成为生态经济繁荣、绿色发展彰显的美丽幸福新家园Explore a new path of green development, ecological enrichment, and scientific leap, then make the mountainous area a beautiful and happy new home with ecological economic prosperity and green de-velopment绿色发展Green development活化资源Activation resource山海联动Mountain and sea interaction金华武义Wuyi, Jinhua丽水龙泉Longquan, Lishui

示范引领。凭借优越的地理区位和城市资源辐射带动,城郊型乡村将极有条件成为推进和实现乡村振兴的先行区、示范区和样板区,要切实发挥先进典型和示范引领的作用,为其他乡村提供乡村振兴的方案和经验。

2.1.3 典型案例

萧山区是浙江省杭州市市辖区,与杭州主城区一江之隔,综合实力居浙江各县(市、区)前列,是全省经济发展的标杆区。萧山区以城乡融合为目标要求,高标准确立乡村振兴的目标定位、标准体系、要素投入、工作成效,强化乡村振兴在全省全国的领跑示范。坚持以农业供给侧结构性改革为主线,推进农村一二三产业融合,实现城郊型农业产业化、绿色化、优质化、特色化、品牌化。强化城市人才对乡村振兴战略支撑,加强招才引智,开展农村实用人才队伍建设,完善新型职业农民培育机制。全面加强乡村治理,按照法治、德治、自治“三治融合”的要求,打造共建共享的善治新格局。推进美丽乡村示范创建,重点以美丽乡村提升村和美丽乡村示范村创建为载体,全力打造“城市栖息地、杭州南花园”,全力打造新时代美丽萧山。

衢江区是浙江省衢州市辖区,地处浙闽赣皖四省交界处,素有“衢通四省”之称,城郊型区位明显。衢江区拥有城郊型乡村加快实施乡村振兴战略的基础条件和后发优势,在全省率先实施乡村振兴战略,走出一条具有衢江特色的“产业发展—美丽乡村—美好生活”新路子。衢江围绕城乡融合发展目标,全面深化农村各项改革,加快构建城乡要素平等交换体制机制,全面提升城乡融合发展水平。吸引各类资源要素向乡村集聚,着力优化乡村创业环境,吸引城市人才在农村创业,鼓励创业带动就业,促进农民就近就地就业。以美丽乡村示范区创建为载体,实施美丽乡村“一区一带”建设行动,注重城乡统一规划、城乡整体打造,注重城乡系统整治,推进从村庄建设向村域发展递进跃迁,建成美丽乡村升级版。

2.2 平原型乡村振兴模式

2.2.1 模式内涵

浙江陆域上平原面积占23.2%,具有地势平坦、交通发达、人口聚集、易于开发等特点,在社会发展中处于优先地位,实施乡村振兴有着先天优势。加快平原乡村振兴是实现浙江省全面乡村振兴的核心支撑点。这一模式的核心内涵和要义是通过实施乡村振兴战略,平原地区能够凭借地形开阔、市场广阔、要素集聚等自身优势,在新时代新形势下,走出一条平原地区布局协调、产业提质、乡村升级的新路子,实现平原振兴。

2.2.2 模式特征

产业融合。推动美丽农业、美丽经济和农业全产业链发展,不断提高农业创新力、竞争力和全要素生产率,加快农业新旧动能转换,通过一二三产业的相融相通和乘数效应,拓展农业发展空间,拉长农业产业链,促进农业接“二”连“三”。

创新创业。全面实施大众创业、万众创新战略,建立健全创业就业服务体系,推进创业创新平台建设,促进各类人才到乡村创新创业,加强招才引智,制定鼓励城市专业人才参与平原振兴的政策。

先行先试。准确把握乡村振兴内涵要求,大胆探索、改革创新,进行积极探索和有益尝试,扎实推进“三农”改革发展,加快筑牢产业发展基础,持续加大强农惠农富农政策支持力度,努力推动形成可复制可推广的经验和模式。

2.2.3 典型案例

海宁隶属于浙江省嘉兴市,地处长江三角洲杭嘉湖平原,地势平坦,是长三角地区最具发展潜力的县市之一。改革开放以来,海宁创造了不少农业农村改革发展经验,农业农村转型发展走在了嘉兴市、浙江省乃至全国前列。海宁依托平原优势,重点发展农产品加工业和休闲农业,探索发展乡愁产业,努力打造乡愁产业发展示范县。尊重群众和基层首创精神,先行先试、开拓创新,完善城乡公共创业就业服务体系,形成实施乡村振兴战略的强大合力。大力发展乡村特色产业,振兴传统工艺,推进乡村经济多元化,提供更多就业岗位。全市“三农”改革发展现已站在新的历史起点上,全面实施乡村振兴战略具备了坚实基础。

嵊州是浙江省绍兴市所辖县级市,地处浙江中部偏东,既有平原特征也有山区特色,是全国第一批经济开放县(市)。嵊州借助平原优势,坚持生活、生产、生态“三生”同步,创业、创新、创意“三创”并举,一产、二产、三产“三产”融合,以农业供给侧结构性改革为主线,进一步优化农业主体功能与空间布局。坚持以农产品精深加工为主攻方向,做强茶叶、香榧产业链,拉长粮油、蔬菜、中药材产业链,培育茶叶、花木、香榧等富民产业。支持农业企业打造“产业联盟”,延伸产业链,提升价值链,完善利益链。鼓励创新创业,完善农民就业服务、创业指导、权益保障,实施“闲置农房激活计划”,采取多种形式引导社会各界参与乡村建设,吸引大学生、乡贤乡亲、留学回国人员等人才到嵊州乡村振兴的实践中创新创业创富。

2.3 海岛型乡村振兴模式

2.3.1 模式内涵

浙江省海岛众多,海洋资源丰富,是全国海洋经济发展试点省之一。加快海岛乡村振兴是浙江省实现乡村全面振兴的重要发光点。这一模式的内涵是浙东沿海地区乡村发展要利用独特的地理位置与自然资源条件,重点结合海洋经济示范区建设,提升发展现代海洋渔业,大力拓展海洋多种功能,沿着生态和谐、文景共荣、开放共享的新思路,推进渔农业增效、渔农民增收、渔农村增美,实现海岛振兴。

2.3.2 模式特征

海上花园。发挥海岸风光优势,主动融入“大花园”“大湾区”建设,依托海湾海岛旅游带等旅游精品线路,把各地乡村景点串珠成链,形成独具一格的风景线,加快全域景区化建设,打造布局合理、特色鲜明、环境友好的海上花园。

对外开放。发挥海岛区位优势,依托优良的深水岸线,加强对外开放贸易,推进海洋新兴产业、现代海洋服务业和先进临港制造业的集聚、规模化发展,提高海陆联运、水水中转方面能力,形成对外开放的桥头堡。

陆海联动。海岛与其周边海陆之间的关系紧密、互为影响,充分利用海洋与陆地的发展优势,加强陆海优势要素资源的流动转化,坚持推进相邻岛屿之间、岛屿与大陆之间、岛屿与海域之间的互促协调发展,形成陆海联动发展新格局。

2.3.3 典型案例

温州市洞头区位于浙江省东南部,是全国14个海岛区(县)之一,拥有大小岛屿302个,是“中国羊栖菜之乡”“浙江省紫菜之乡”,是浙江省海洋经济发展的先行先试地区。洞头区以花园洞头作为推进乡村振兴的目标模式,实施花园洞头“八化”(美化、绿化、洁化、亮化、彩化、香化、文化、序化)计划,努力形成全域层次分明、色彩丰富、季相变换的花园景观。实施美丽渔村乡愁计划,深化历史文化村落保护利用,让海岛群众望得见山、看得见海、记得住乡愁。设立海岛振兴1亿元基金,实行以奖代补工作机制,健全涉农资金统筹整合长效机制,实现公共财政更大力度向“三农”倾斜。实施海岛振兴领军人才培养计划,招引各路人才“上岛”“下乡”,建立职业渔农民制度,完善科技特派员制度,支持企业家、技能人才、学者等服务海岛振兴实业。

象山县是浙江省宁波市下辖县,位于东海之滨,三面环海,两港相拥,由象山半岛东部及沿海608个岛礁组成。2018年象山县入选全国“综合实力百强县”。象山按照精品村抓提升、示范村抓扩面、一般村抓梳理的要求,积极推进美丽乡村风景线、旅游风情线、文明示范线、党建精品线等多线联建,推动美丽乡村示范创建再上新台阶。提升海陆交通服务水平,构建长江经济带、陆海双向的对外开放合作新走廊,不断提高对外开放水平。主动融入全域旅游发展,以农旅文深度融合为重点,推动农产品生产、加工、销售与旅游、健康、文化、创意、体育、自然教育等产业融合发展,有效拓展农产品产业链和价值链。

2.4 山区型乡村振兴模式

2.4.1 模式内涵

浙江“七山一水两分田”,70%的陆域是山区,山区在乡村振兴全局中举足轻重。山区既是水源涵养区和绿色生态屏障区,也是少数民族集居区和革命老区。当前,浙江山区是集体经济薄弱村和低收入群众比较集中的区域,赶上全省发展步伐的任务仍然十分繁重,既是浙江的短板,也是发展的潜力[2]。加快山区乡村振兴是事关浙江省乡村全面振兴的一个战略关节点。这一模式的核心内涵和要义是通过实施乡村振兴战略,探索一条在新形势下山区绿色发展、生态富民、科学跨越的新路子,使山区成为生态经济繁荣、绿色发展彰显的“宜居、宜业、宜游”的美丽幸福新家园。

2.4.2 模式特征

绿色发展。山区最大的特色是绿色,生态优势是山区最突出的优势。山区经济社会的转型发展必须把生态文明建设摆到十分重要的位置,坚持走绿色发展之路,培育绿色经济,发展绿色产业,以绿色为引领,推动乡村振兴。

活化资源。山区要牢固树立“两山”重要理念。按照形成绿水青山、保护绿水青山、守住绿水青山、转化绿水青山、活化绿水青山的思路,把山区的资源优势转化为经济优势和发展优势,走出一条以机制创新活化绿水青山资源的乡村振兴之路。

山海联动。顺应山区开放开发和陆海联动、山海协作的新趋势,从充分利用发达地区的消费性需求、发挥山区生态资源的综合优势出发,着力推进山区与平原、山区与海岛、山区与城市的合作,走出一条互联互通、互促共进的山区乡村振兴之路。

2.4.3 典型案例

武义县地处浙江中部,三面环山,是“八山半水分半田”农业大县,山地优势明显,地形多样。山区昼夜温差大为武义茶产业和中药材产业提供了优越的发展条件。武义以“有机农业第一县”“东方有机谷”为目标定位,着力打造山区乡村振兴的示范样板,发挥优美的生态环境资源和生态农业资源优势,发展绿色富民产业,完善农业绿色有机制度体系。推进农业与休闲娱乐、养生度假、文化艺术等有机结合,通过产业间的渗透融合,形成产业链条完整、布局合理、功能多样、业态丰富、利益联结紧密的发展新格局。推广“千斤粮万元钱”“一亩山万元钱”模式,大力发展农村旅游经济、生态经济、电商经济、养生经济等美丽经济业态,发展农产品精深加工、商贸物流、文化旅游等产业,实现山区乡村经济多元化。

龙泉市位于浙江省西南部浙闽赣边境,素有“瓯婺八闽通衢”“驿马要道,商旅咽喉”之称和“处州十县好龙泉”的美誉。山是龙泉的主要地貌,有“九山半水半分田”之谓。龙泉在推进乡村振兴中把生态工业作为第一经济培育,按照“中国制造2025”和丽水生态工业“31576”五年行动计划部署,推动工业绿色、循环、低碳发展。大力发展根植于生态优势的生物医药、绿色能源、健康食品等新兴产业,全方位加强“三江源头”地区生态保护,高标准建设国家重点生态功能区,筑牢“美丽浙江”生态屏障。把促进城乡居民增收作为最大民生工程,推进“产业富农、改革强农、政策惠农、帮扶助农”。实施农产品转化为旅游地商品行动计划,打响“龙泉金观音”“龙泉绿”“龙泉黑木耳”“龙泉灵芝”等公用品牌。

3 浙江高质量推进乡村振兴的实现路径

3.1 构建“全域秀美”的城乡发展新格局

以城乡融合为第一出发点,统筹城乡空间开发格局,把全省农村作为一个大景区、大花园来统筹规划、整体推进、分类施策、因村制宜,实现乡村整体美、城乡全域美[3],积极打造“城乡协同、区域协作、三生融合、镇村联动”的乡村振兴总体格局,构建城乡协调联动“全域秀美”的乡村振兴新格局。一是要统筹城乡空间,加快推进城乡一体化。“大湾区大花园大通道大都市区”框架下,统筹谋划城乡产业发展、基础设施、公共服务、生态环境等主要布局。二是优化乡村布局,推进乡村空间布局调整。优化乡村产业结构、产业链和产业网络,促进乡村产业集聚发展。三是活化城乡发展要素,实现城乡联姻。发挥市场在资源配置中决定性作用,坚定不移地推进要素市场化配置的改革[4],改变资源要素单向向城市流动的趋向,促进劳动力、资金、技术、土地、水资源等各类资源要素在城乡之间的自由流动和优化配置。

3.2 构建“融合精美”的产业发展新体系

发展高效生态现代农业,培育农村新兴产业,发展特色农业产业,传承传统经典产业,加快推进乡愁产业发展,把乡愁产业作为战略性新兴产业加以培育[5],完善现代农业产业体系、生产体系、经营体系,加快构建起支撑乡村全面振兴的乡村经济体系。一是完善农村一二三产业融合发展体系。顺应产业融合发展的新趋势,进一步延长产业链,增加农业附加值。二是培育提升新型农业主体,优化农业从业者结构。加快促进小农户与现代农业的有机衔接,加快建设知识型、技能型、创新型农业经营者队伍,加强骨干农业龙头企业培育。三是大力发展美丽经济新业态。加快“现代农业+”建设,推进农业休闲旅游、康体养生、电子商务、农家乐民宿、创意农业发展。

3.3 打造“生态富美”的美丽乡村升级版

深化“千万工程”,落实“大花园”行动,建设美丽浙江和全省大花园,深入推进全域美丽建设,全面体现美丽宜居现代农村既是农民的幸福家园,也是城里人的休闲乐园、养生公园[6],扎实推进万村景区化建设,构建生产生活生态融合、人与自然和谐共生、自然人文特色彰显的美丽乡村新格局。一是建设美丽宜居乡村,创造农民美好生活。着力完善基础设施建设,提升农村公共服务水平,建设一批具有乡土气息、浙江特质、江南韵味的浙派民居。二是推进乡村文化建设,推动乡村文化振兴。大力弘扬红船精神,培育与乡村生产生活生态相适应的现代先进文化,形成乡风文明、家风良好、民风淳朴的乡村文化氛围。三是完善乡村治理体系,加快推进自治、法治、德治“三治结合”,加强乡村治理的制度创新。

3.4 推进“要素活美”的体制与机制创新

深化农村综合改革和体制机制创新,强化制度性供给,激发农村的内在发展活力,让农村的人、农村的山、农村的田、农村的水和农民的房都能够活起来。一是加快农村土地和产权制度改革,深化“三位一体”农合联改革。强化土地利用规划管控,探索农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”。开展村级集体资产清产核资,明晰集体所有产权关系,保障农民财产权益。二是建立多元投入保障机制,强化资金保障。加大财政资金对乡村振兴的支持力度,发展乡村普惠金融,引导和撬动金融和社会资本更多投向农业农村。三是加强基层党组织建设,强化党组织领导核心作用。推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸,深化“清廉乡村”建设,做实乡村建设的基底。

4 战略措施与政策建议

4.1 以习近平“三农”思想引领乡村振兴高质量实施

乡村振兴战略是习近平总书记三农情怀、三农实践、三农思想的充分体现。习近平总书记对中国的农民有深厚的感情,对“三农”问题有深刻和系统的认知和论述,对“三农”工作有丰富的实践经验。习总书记高度重视农业农村农民工作,对做好“三农”工作提出了许多新思想、新理念、新论断。这些重要论述着眼经济社会发展大局,深刻阐明“三农”工作的战略地位、发展规律、形势任务、方法举措,为新时代农业农村改革发展提供了重要遵循。因此,我们要深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”问题的系列重要讲话精神,以此作为指导和引领新时代浙江省“三农”高质量发展的重要遵循,并作为指导全省高质量推进乡村振兴战略的理论指南。

4.2 以补齐短板为新抓手助推乡村振兴高质量发展

美丽乡村建设是建设美丽中国的基础,应该明确把美丽乡村建设作为缩小城乡建设和发展差距的根本性战略举措。浙江全省要全面加大农村基础设施建设的投入和农村社区人居环境的整治改造,尽快改变农村基础设施与农业农村现代化的要求相比还比较落后和部分农村社区人居环境脏乱差的状况,营造一个美丽宜居的人居环境。加快实施城乡基本公共服务均等化的政策,努力提高农村基本养老保障的标准和水平,提升农村的医疗、教育、科技水平。要大力提升农村精神文明建设和文化建设的水平,广泛开展新型农民的培育和农村思想道德和文化建设,以农村文化礼堂建设为载体,传承和弘扬优秀的农耕文化和优秀的道德风尚,促进农村乡风文明与社会和谐。

4.3 以深化改革为新动能支撑乡村振兴高质量推进

要致力于全面破解阻碍科学发展、和谐发展和城乡融合发展的体制机制障碍、要素瓶颈制约、制度政策束缚,重点突破城乡分治的体制、拆除城乡分割的樊篱、打破城乡产业分散的格局,整体推进城乡综合配套的改革。当前城乡二元的户籍制度、土地制度和基本公共服务制度的阻滞和困扰,特别是城乡二元的土地制度对农业供给侧结构性改革、美丽乡村建设和美丽经济发展,以及城市先进生产要素向农村介入的影响都非常大,必须从土地、产权等制度改革上找到突破口,进一步消除工商企业、社会资本参与乡村振兴战略、投资农业农村的政策和体制障碍[7]。