基于叶温监测的龙井茶机制过程关键控制点的识别

葛贻韬,盛林锋,高珑瀚,朱钰薇,唐德松,梁慧玲*,黄海涛

(1.浙江农林大学,浙江 杭州 311300; 2.杭州市农业科学研究院 茶叶研究所,浙江 杭州 310024)

名优茶生产是劳动密集型产业,扁形茶炒制机的推广不仅大大降低了茶农的劳动强度,而且有效缓解了茶产业发展和劳动力紧张之间的矛盾,为茶产业可持续发展提供条件,当下消费市场上机制茶的比例超过了99%[1-2]。现有的扁形茶自动炒制机将加工时间、温度、压力等工艺参数编入自动控制的程序软件,实现了龙井茶加工过程的自动化[3-5]。但这种加工过程控制没有建立在对茶叶状态的实时反馈基础上,加工操作关键点的判断仍旧严重依赖于加工者的经验,生产上容易造成茶叶质量不稳定[6]。实现加工过程闭环控制的关键在于发现与茶叶品质密切相关的加工过程物理参数,该参数能实现实时监控,有利于计算机反馈系统的建立。

叶温是茶叶生化反应的重要调控因素,从生理生化和热化学反应两个角度决定了茶叶品质的形成。生理生化研究表明,鲜叶在杀青过程中叶表温度在短期内迅速达到60 ℃以上,并维持一定的时间,即可完全杀死多酚氧化酶的活性,制止红变,此后尚有一个较长热化学反应时期,初步造型、散失水分,促成茶叶的清香绿翠。如果温度偏低,时间过长,往往会造成杀青叶红变、暗变、水闷气和苦涩味[7-8],而温度过高则会出现焦糊味。叶温的变化直接影响着品质成分组成及含量的变化,最终影响成品茶的感官品质[9-12]。

本研究拟通过分析茶叶炒制过程中叶温的实时变化情况、加压炒板对叶温变化的影响、含水量的动态变化及含水量与叶温变化之间的相关性,尝试建立叶温与茶叶干燥程度的关系模型,将叶温作为判断干燥程度的相对指标,有望通过叶温反馈实现茶叶干燥程度的闭环控制,以期为实现茶叶加工的自动控制、精确控制成品茶的加工品质提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验所用茶叶原料采自学校茗茶园,品种为龙井43,鲜叶嫩度为一芽一二叶,摊放后初始含水率为77%左右。

龙井茶炒制机,6CCB-HF900型;温度测试仪,JK8UC多路温度测试仪;电子天平,舜宇恒平电子秤。

实验所用的K型热电偶监测龙井茶的设备为实验室自行组装(图1),将4个热电偶片等距离固定于名茶炒制机茶叶出口内侧离锅壁0.5 cm左右的位置,注意固定期间切记不要有杂物挡住热电偶金属片,热电偶片除金属导热片长度以外沿锅壁向下伸入1.5 cm,同时金属导热片弯曲成拱形状态,但不与锅壁接触,以炒制过程中茶叶经抄板刮至直接与热电偶接触为宜。

图1 K型热电偶安装实物

1.2 方法

茶叶炒制过程中叶温随时间的变化动态观察:茶叶炒制过程中分别加压3次(3档),原压力档炒制4 min,加压1档炒制3 min,再加压1档炒制2 min。两台龙井茶炒制机各装2个热电偶片,设定同一加工参数,同时炒制,记录叶温数据;同时每隔1 min取茶样,测含水量。

1.3 数据处理

采用Excel 2016软件对数据进行分析处理。

2 结果与分析

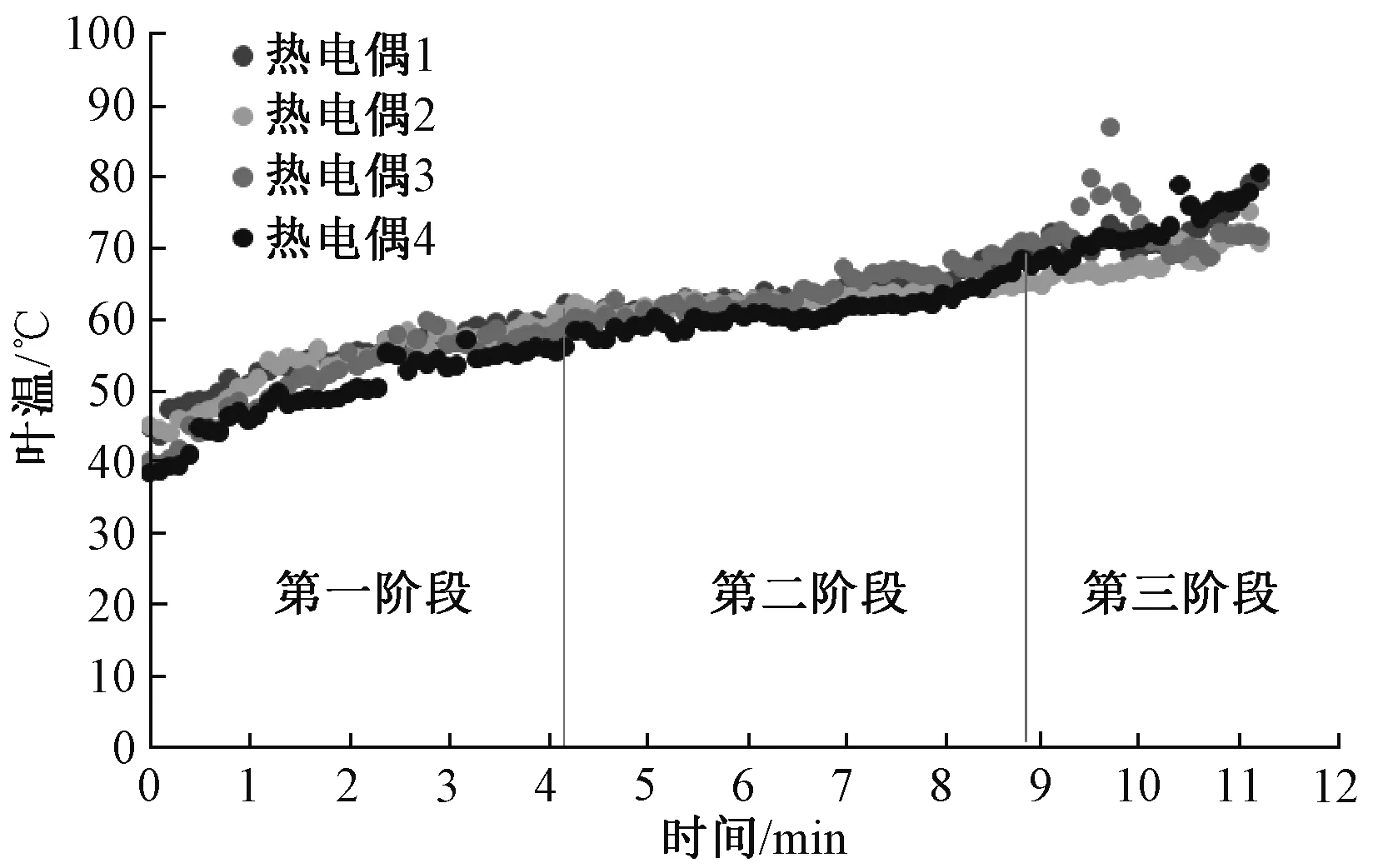

2.1 茶叶炒制过程中叶温随时间的变化

茶叶炒制过程中叶温随时间的变化如图2所示,加压炒板导致叶温急剧下降,短时(0.5 min)内恢复上升趋势;按叶温上升的不同速率可将曲线分为三个阶段:第一阶段(快速升温期),时间约3.5 min,叶温从40 ℃上升至57 ℃;第二阶段(平伏期),时间约5 min,叶温从57 ℃上升至67 ℃;第三阶段(快速升温期),时间约2.5 min,叶温从67 ℃上升至79 ℃。

图2 炒制过程中叶温的变化

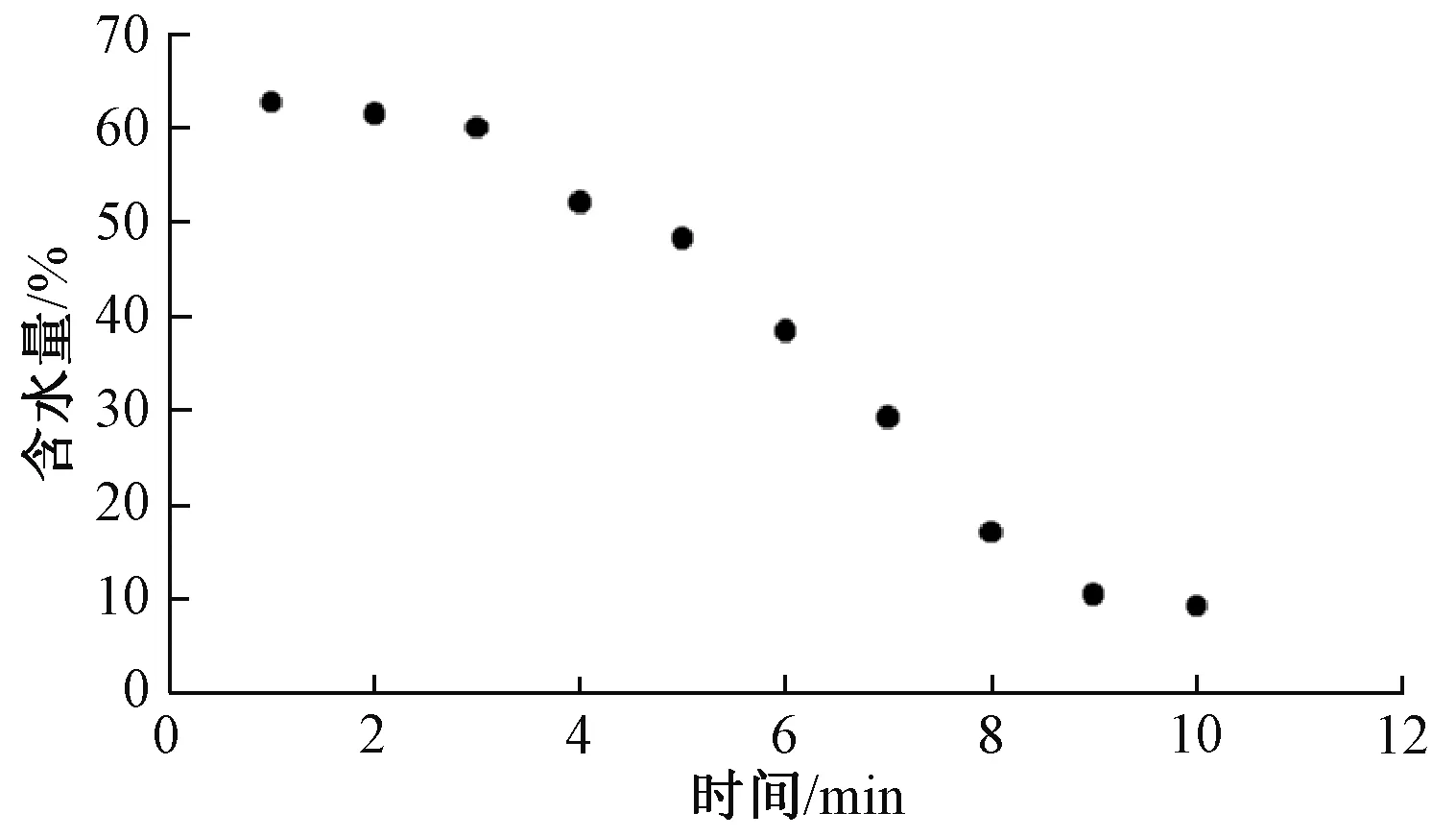

2.2 炒制过程中含水量的变化

炒制过程中含水量随时间的变化曲线也分为3个阶段(图3),但其变化速率与叶温变化相反,第一阶段(平台期),0~2 min,含水量从60.8%降至60.1%;第二阶段(快速失水期),3~9 min,从60.1%快速下降至10.8%;第三阶段(缓慢失水期),9~10 min,从10.8%降至9.6%。

图3 炒制过程中含水量的变化

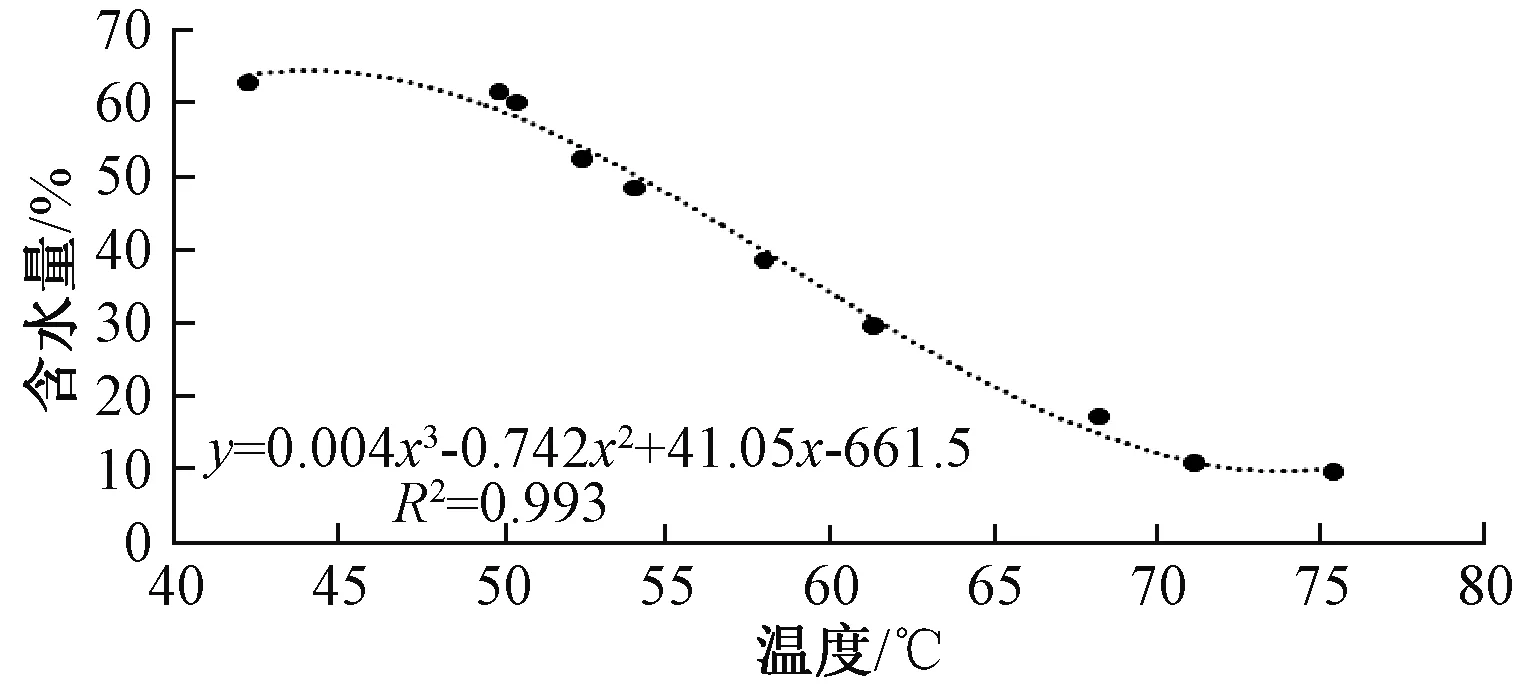

2.3 炒制过程中含水量与温度的相关性

含水量随叶温的升高而下降,变化曲线呈反向S型:50 ℃以内,含水量下降缓慢;50~70 ℃,含水量急剧下降;70 ℃以上,含水量降速随温度的上升而变缓。变化规律符合三次二项式方程:y=0.004 2x3-0.742x2+41.05x-661.57,其中,y为叶片含水量(%);x为叶片温度(℃)。

图4 叶温与含水量的相关性

3 讨论

叶温变化速率始终呈现“快—慢—快”的节奏,含水量在炒制过程中的变化与叶温相反,呈现反S型“慢—快—慢”的节奏。茶叶含水量变化的3个阶段与加工过程密切相关,第一阶段,茶叶柔软而具有较强的黏性,折而不断;第二阶段,表面水分减少而内部仍有水分,茶叶的弹塑性好,应在此时施加外力进行整形;第三阶段,茶叶逐渐变得硬脆,易断碎,应避免直接在茶叶上施压。因此温度变化速率拐点即为茶叶加压塑形的关键控制点,在第一阶段到第二阶段拐点位置,可以开始加压,第二阶段内,可以数次加压,而第二到第三阶段的拐点位置,需要减压以减少茶叶断碎。

本研究通过K型热电偶监测龙井茶加工过程发现叶温与含水量变化存在一定关系,并构建了一种通过叶温预测含水量的数学模型。将叶温作为判断干燥程度的相对指标,有望通过叶温反馈实现茶叶干燥程度的闭环控制,为实现茶叶加工的自动控制,精确控制成品茶的加工品质提供重要依据。