舰载直升机着舰飞行特性评估方法研究

谢 强,党 维

(中国飞行试验研究院,陕西 西安 710089)

1 引 言

无论执行何种任务,着舰都是舰载直升机最基本且最复杂的任务科目。载舰的运动及其自身结构使得舰面流场变得极其复杂,使得直升机的飞行特性恶化;上层建筑、水雾以及废气使得驾驶员的目视感示环境降级。在这种环境下,要求驾驶员频繁、精确地操纵直升机进行着舰,其工作负荷大,危险程度高。

使用常规的陆基直升机评估方法得到的满意结果并不能保证舰载直升机具有良好的着舰飞行特性,而且库珀哈珀方法也不适用于评估综合的、多控制轴的着舰科目。由于受试验内容、试验特点以及试验环境等因素的制约,国内在舰载直升机着舰飞行特性评估方面开展的研究较少,导致直升机起降包线验证和扩展不充分,严重限制了部队作战使用的安全和效率。

本文通过分析舰载直升机起降任务流程和飞行特性需求,将典型着舰任务进行科目分解,优化和改进成熟的评估方法,设计一套适用于舰载直升机的舰面MTE,基于试验结果使用模糊综合评价法进行预评估,筛选理论包线内的关键状态点,有针对性地进行舰基试验,使用PRS方法给出驾驶员主观定性评价。该方法能够降低试验风险,缩短试验周期,提高试飞效率,为我国新一代舰载直升机飞行特性评估提供一定的技术参考。

2 着舰过程及飞行特性需求分析

根据舰船甲板的结构布局、直升机结构、驾驶舱布局和使用要求的不同,舰上起降有不同的飞行轨迹,如图1所示。无论采取哪种着舰方式,都可以将其分解为下滑进近、悬停保持和垂直着舰这3个阶段。

(a)对准舰中心线法 (b) 左、右舷进入、起飞法 (c)横穿甲板进入、起飞法图1 直升机舰面起降轨迹示意图

各阶段对直升机的飞行特性需求:

(1)下滑进近

直升机以一定的下滑角消速靠近载舰,为了保证驾驶员在下滑进近过程中视野不受限制,一般要求以2°-4°的下滑角飞行,直至决策高度与载舰保持相对悬停。该阶段直升机需具有良好的飞行轨迹控制特性和速度控制能力。

(2)悬停保持

直升机在着舰过程中,面临强烈的紊流和风向切变,使得飞行特性恶化,操作功效降低,且易发生颠簸,导致直升机失控。因此,直升机需要具有良好的抗侧风能力。GJB902-90对舰载直升机补充要求中规定,自由起降过程对迎面风速的要求不大于30m/s。悬停保持时,驾驶员为了跟踪载舰运动,频繁快速进行操纵,因此需要直升机对于小幅中高频的操作输入具有良好的响应特性,且无不良的轴间耦合。

由于飞行甲板尺寸有限,周围障碍物多,GJB534B-2009《舰载直升机舰面系统通用要求》中规定,直升机(单机)起降平台的最小长度为直升机总长与最小起降安全距离(取0.25~0.35倍的旋翼直径)的总和,最小宽度为主轮横向间距与舷边距(取3.0~3.5m)的总和。水雾和废气对驾驶员视野产生不良的影响,易导致直升机发生与船体结构碰撞,需要直升机各轴具有精确的控制特性。为了应对可能面临的特情,直升机的操纵余量不应小于总操纵行程的10%。长时间的相对悬停,驾驶员的工作负荷应可接受。

(3)精确着舰

直升机在“静息期”内,以合适的下降率在着舰点范围内完成着舰。GJB5771-2006《舰载直升机通用要求》中,要求舰载直升机操纵特性应满足舰船横摇±5°、纵摇±2°(使用助降装置横摇±7.5°、纵摇±3°)时的自由起降要求;且起落架系统满足不小于3.05m/s的相对下沉速度着舰时的冲击。该阶段直升机应具有良好的垂向操纵控制特性,总距与各轴之间操作协调,无不良耦合。

3 舰面起降飞行特性评估方法设计

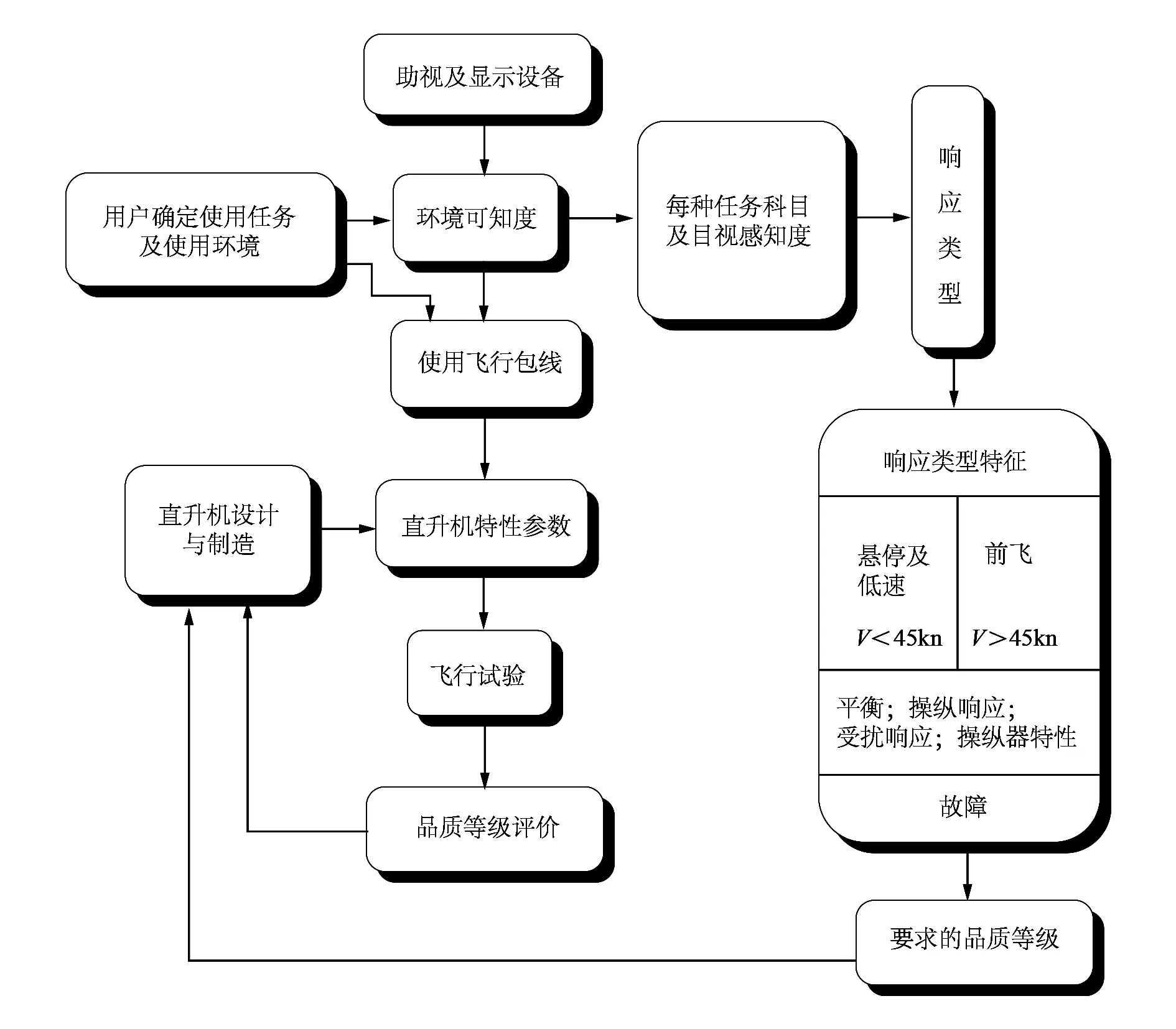

图2给出了常用的飞行品质规范的基本构架,据此来设计舰面起降飞行特性评估方法。上节内容对着舰的任务内容和使用环境进行了分析,根据任务关注的飞行特性要求,有针对性地选择部分ADS-33E中的MTE进行适当修改,与实际的着舰任务和使用环境建立联系,更真实地反映直升机的飞行特性。设计的评估方法目前只针对良好目视环境。

图2 飞行品质规范与评估基本构架图

3.1 舰面MTE设计

3.1.1 减速进场

选择该科目来模拟舰载直升机下滑进近过程,一般要求以3°~06°的下滑角飞行,载舰飞行甲板距离水面高度约为10m左右。为了保证舰面安全起降,通常会控制舰速不超过20kn,因此根据实际的任务内容和ADS-33E中减速进场的科目描述,设计动作如下:直升机在目标点后150m的高度,以4°的下滑角由100km/h空速开始,进行减速至目标地速40km/h,离地高度15m。

3.1.2 精确悬停

选择该科目用以模拟直升机进入飞行甲板并悬停保持的过程。科目内容的基本描述与ADS-33E的一致,但是将实际的着舰环境信息叠加进去。直升机在6m的高度,以11km/h至18.5km/h的地速侧滑平飞开始该机动科目,机身始终与载舰纵轴平行,运动方向与着舰点标示的45°线平行,直至悬停在着舰点上方。通过舰面的标示线可以判断悬停的位置偏差,图3给出了该科目的俯视图。由于减速进入舰面悬停不需要很高的迅猛程度,可适当放宽其性能指标要求,其余的位置误差与ADS-33E的要求一致。

图3 舰面精确悬停示意图

3.1.3 垂直机动

该科目用于模拟直升机在舰面高悬停点与低悬停点之间的垂向运动。一般舰载直升机在高悬停点(距离飞行甲板约3~5m)进行悬停观察等待,静息期(大约3~10s)内过渡至低悬停点(距离飞行甲板约1~1.5m),调整后完成着舰。将ADS-33E垂直机动的高度范围调整为从高度4.5m稳定悬停垂直下降至高度1.5m。主要的位置参考还是依靠舰上的着舰点标示,增加高度参考标志点,如图4所示。ADS-33E中,该科目用于考核武装型直升机快速的垂向机动能力,动作时间对于舰载直升机过于严格,可适当将动作时间放宽,其它指标保持一致。

图4 垂直机动示意图

3.2 UCE评估、响应类型及其它开环科目

驾驶员能否安全地执行着舰,不仅取决于直升机平台自身的飞行特性,还与驾驶员的可用感示环境(UCE)密切相关。舰面环境的复杂性使得UCE评估时,需要考虑动态界面附加的环境信息,即直升机相对甲板的真实位置。为了保证直升机的着舰安全和减轻飞行员工作负荷,对舰载直升机的响应类型提出了较高的要求。着舰过程中,直升机处于小速度飞行状态,且受外部扰流影响严重。因此执行着舰时,所需的响应类型能够满足悬停和低速飞行状态下的飞行特性等级1。

除了闭环MTE外,还需进行其它的开环科目来评估舰载直升机的飞行特性,其内容主要包含:悬停和小速度平衡特性、轴间耦合特性、小幅中高频的操纵输入的短周期响应特性、突风响应特性、高度响应特性以及垂直轴操纵特性等。

3.3 基于PRS模糊综合评价的主观评价方法

依据前期的试验结果,可使用模糊综合评价法对直升机着舰操作的安全性进行预评估。具体步骤如下:

(1)建立直升机安全着舰指标集[3]。通过分析,可以将影响直升机安全着舰的因素分为4个主要方面:直升机、载舰、环境以及驾驶员。建立第一层的指标集b=[b1,b2,b3,b4];将第一层指标bi(i=1,2,3,4)内容进一步细化,建立第二层指标bij(1≤j≤ni,ni表示指标bi中包含的指标个数)。这样可以得到如图5所示的直升机起降评估指标体系。

图5 着舰安全评估指标体系

(2)按照评价因素的等级值相应地采用评语集合,依据评价指标体系,建立指标评语集。模糊综合评价模型对舰载直升机安全着舰时选取的评语分为很差、差、一般、较好以及很好5个等级,记为V={V1,V2,V3,V4,V5},对应的评价分值为P(V)={P(V1),P(V2),P(V3),P(V4),P(V5)}={5,4,3,2,1}。

(4)根据第二层指标bij对评语等级Vm(1≤m≤5)的隶属度rjm,建立第一层指标的综合评价隶属度矩阵Ri。

(5)计算得出目标层指标b的综合评价向量。经模糊变换,得到第一层指标的单因素评价向量,其计算公式如下:

其中“∘”为模糊合成算子,文中选取的是M(·,⨁)型算子,该型算子是加权平均型算子,有较强的综合程度,可以明显地体现出权数的作用,具体运算方法为:

根据各单因素的评价向量,可以得到目标层指标b的综合评价矩阵R。再经过模糊变化,得到综合评价向量B=W∘R=[k1,k2,k3,k4,k5]。

(6)结合指标评语集,得到评价对象的评价等级量化值,即为最终评价结果:

该方法基于实际的试验结果,能够较真实给出理论包线上各个状态点的预评估结果,筛选出理论包线内的关键状态点进行有针对性的着舰试验。

基于着舰试验的特点,美国海军发展了PRS方法。该方法可以弥补库珀哈珀方法在评估综合的、多控制轴的复杂任务科目时的不足。通过这种方法,可以将影响试验的所有不同的因素,例如操纵负荷、剩余操纵量、视野、心理负荷等,综合到一个单一的数值。对于舰载直升机着舰试验来讲,PRS方法是一种简单、快速、有效的驾驶员评估方法。该方法的判定流程如图6所示。

图6 PRS方法判定流程

试验过程中如果出现了较大的振动、扰流,或遭遇飞行员诱发振荡(PIO)等现象,导致PRS评价等级降级,则需要进行一些必要的补充等级评价,来明确降级因素的严重程度,以供工程人员进行分析。补充的内容可能包括:振动等级评价、扰流等级评价、驾驶员诱发振荡评价、工作负荷评价以及视觉助降设备(夜间)评价等。

根据PRS等级结果,并综合考虑驾驶员主观评述,以及其它补充的评价结果,进行必要的分析后,判断该试验点是否到达起降风险图使用包线的边界位置,以确定是否继续进行本试验点或继续向外扩展。

4 试飞应用及检验

试飞评估对象为某型舰载直升机,前期陆基试验得到的试验结果均满足设计指标要求。依据文中设计的舰面MTEs方法进行了试验,结果如表1所示,均满足等级1要求。载舰上的飞行甲板、起降辅助设备等均满足该型直升机着舰的要求。驾驶员按一般水平进行处理。选取风限图上的(0°,40kn)状态点进行预评估。

表1 舰面MTE试验结果

第一层的指标权重由专家给出,为ω={ω1,ω2,ω3,ω4}={0.2,0.3,0.2,0.3},第二层指标的权重和隶属度由表2给出。

表2 第二层指标权重与隶属度

将各单因素评价向量综合后得到直升机综合评价矩阵为:

综合评价向量为B=ωi∘R=(0.022,0.154,0.338,0.380,0.114),由公式可以得到T=2.614。结果在一般、较好的评价之间,且偏于较好。

实际的着舰试验时,( 0°,40kn)状态点起降操作的PRS等级评价结果为等级3,驾驶员评价工作负荷较大,但是还可以接受,该状态点可以进一步向外扩展。

使用模糊综合评估法得到的预评估结果与实际的驾驶员PRS等级结果基本一致。因此可以利用模糊综合法来对理论风限图中的各个状态点进行预评估,合理选择包线内的关键状态点,有针对性地进行着舰试验,使用PRS方法给出最终的驾驶员评价等级,以确定直升机着舰飞行特性是否满足要求。

5 结 论

舰面起降是一个连续的闭环任务科目,舰面环境的特殊性,导致该科目的试验评估复杂且极具挑战性。本文结合典型的着舰任务内容和舰面环境特点,分析了与安全着舰相关的飞行特性需求,基于成熟的ADS-33E中的内容,贴近使用,设计了一套舰面MTEs, 提前暴露出直升机飞行特性缺陷,基于试验结果使用模糊综合评价方法进行预评估,筛选试验状态点。该方法能够降低试飞风险,减少试验状态点数量,缩短试飞周期。

采用PRS方法能够简单、快速、有效地对舰面着舰试验进行驾驶员等级评价。评价结果与理论包线趋势吻合较好。该方法是对整个的试验过程进行等级评估,这样既不打破整个试验过程的连续性,又减少了试验评估的工作量。

通过本文的研究,希望能为我国后续的舰载直升机试飞评估提供一定的技术参考。