霍克思《〈红楼梦〉英译笔记》研究*

□ 鲍德旺 梁佳薇

自20世纪70—80年代大卫·霍克思与约翰·闵福德(John Minford)翁婿、杨宪益与戴乃迭(Gladys Yang, 1919—1999)夫妇分别完成《红楼梦》英语全译本以来,学者们随即对《红楼梦》英译本展开多层次、全方位的研究。这些研究从微观到宏观、从语言到文化、从策略到风格,涉及《红楼梦》英译的方方面面,取得了丰硕的成果。

然而,充分利用原始文献资料,从翻译家研究的角度对《红楼梦》译本进行研究,理应是最基本的研究方向之一,却一直相当薄弱。霍克思在长达十年的《红楼梦》翻译过程中,做了大量的笔记,这些珍贵的原始资料由香港岭南大学文学与翻译研究中心于2000年5月影印出版,即《〈红楼梦〉英译笔记》(以下简称《笔记》)一书。可惜的是,翻译界至今无人对此进行系统研究,形成了一个不该有的空白。本文即以《笔记》的整理为主要文献依据,从多方面对大卫·霍克思进行研究。通过对《笔记》原始资料的深度挖掘,并结合霍译本的相关内容,从红学家和翻译家的角度出发,揭开霍克思《红楼梦》的翻译过程。

一、《笔记》简介

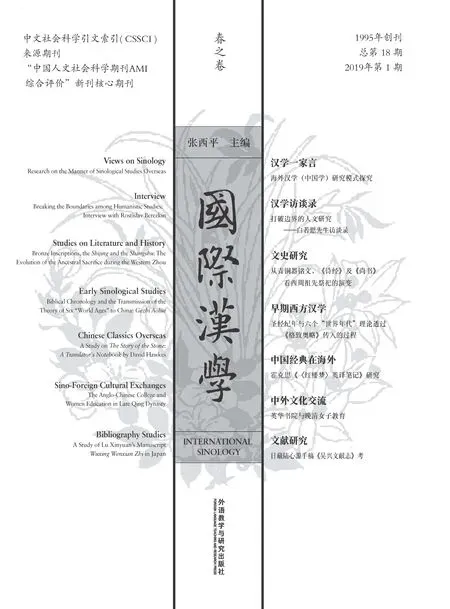

《笔记》全书共416页,①此处仅对《笔记》做简要的描述,对《笔记》更详细的论述,请参阅鲍德旺:《霍克思〈红楼梦英译笔记〉述介》,《江苏社会科学》(教育文化版)2010年,第240—244页;张婷:《霍克思〈红楼梦英译笔记〉价值研究》,《中国翻译》2013年第4期,第28—32页。装帧古朴典雅,封面上有精美的图画,与霍译本《红楼梦》的封面一脉相承,衬底则是精美的书法,然后是中英两种文字的书名:《〈红楼梦〉英译笔记》(The Story of the Stone: A Translator’s Notebooks)。出版社按照笔记的原样影印,笔迹主要有黑色、红色等颜色。霍克思当年翻译《红楼梦》时所记笔记的颜色没有失真,我们甚至还可以清楚地辨别出哪些是水笔写的、哪些是圆珠笔或铅笔写成的。阅读《笔记》,我们更能深深地体会到,《红楼梦》中的一个成语典故、一首诗、一件服饰上的图案,甚至一场宴会中的席次安排,都曾经让这位一丝不苟的翻译家耗尽了心血。霍译《红楼梦》出版后,世界汉学界一片赞叹。从人名的译法,到典故的处理,再到整首诗的翻译,霍克思处处妙笔生花,对《红楼梦》诗词的翻译更是达到了令人难以企及的高度。然而,只有阅读《笔记》,读者才知道,霍克思在翻译这些美妙诗句的时候,也是字斟句酌,一点一点地推敲出来的。他严谨地寻找着原文中诗句的出处,同时又尝试着不同的韵脚,直到把诗译出并呈现给读者。

难怪有学者认为“大多数国外汉学家,尤其是欧美人士,能把汉字写得工工整整,不缺笔画,已经不容易了,要求写一手漂亮的汉字,熟练之外,还要有艺术欣赏的价值,那就真是凤毛麟角了”。①程章灿:《看图说汉学:霍克思的书法》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4aa18c0d01000blq.html,最后访问日期:2018年10月23日。而霍克思则写了一手极为漂亮的汉字,如图1所示,②霍克思:《〈红楼梦〉英译笔记》,香港:岭南大学文学与翻译研究中心,2000年,第343页。左边是黑色字体的《秋窗风雨夕》,右侧是红色字体的《春江花月夜》:

经过数年努力,在参考霍译本《红楼梦》、人民文学出版社1964年出版的《红楼梦》原文以及大量诗词曲赋的基础上,经过仔细辨认,本文作者已将《笔记》的内容全部辨识并转写为电子文本,以待出版,期待将来供翻译界学者们研究霍克思及其译本时使用。

本文根据已梳理出的《笔记》内容,从作者研究、文本研究、翻译合作与翻译批评几个方面展开叙述。

二、作者研究

1.曹雪芹研究

对红学家来说,曹雪芹永远是个谜。海内外的红学家们都梦想着解开谜底。周汝昌针对西方红学家和翻译家们的探索和考证发表过自己的看法:“欧美的(不包括侨胞华裔等)‘红迷’们,最好是从比较文学、结构主义以及各种文学评论上为我们贡献新意;至于历史考证,还是以‘藏拙’为上策。”③姜其煌:《欧美红学》,郑州:大象出版社,2005年,前言第7—8页。作为红学家和翻译家的霍克思,不但没有“藏拙”,而且对曹雪芹做了大量的研究和考证。因为研究曹雪芹是理解《红楼梦》创作背景的重要组成部分,也是探知作者内心世界的必由之路。霍译本第一卷正文之前2万多字的前言就是霍克思对曹雪芹本人及其家族史等内容考证的结果。

霍译本第一卷前言开始叙述了1792年以前脂评本的流传情况以及后来的程高本又是如何逐渐取代了脂评本而盛行于整个19世纪的。序言里说,译文有些地方虽然也参考了一两个前八十回的手抄本,但主要依据的底本仍是程高本,书名《石头记》则取自脂评本。霍克思认为,《红楼梦》译成“The Dream of the Red Chamber”有某种误解。随后,他考察了小说的主人公宝玉和黛玉的原型,并对曹氏家族兴衰史、曹雪芹本人、脂砚斋和畸笏叟、小说中的一些内容进行研究。对于曹雪芹,霍克思无奈地说:

如果《石头记》是中国的《追忆似水年华》,尽可能地深入了解作者的生平就显得格外重要。遗憾的是,我们所掌握的少量证据只与他最后几年的生活相关。我们对他童年和青少年时代几乎一无所知。我们甚至不能确切地知道他生于何年,父亲是谁。④David Hawkes, The Golden Days, Introduction to Vol.1.London: Penguin Books, 1973, p.22.

尽管如此,霍克思还是根据所掌握的资料尽其所能地去研究曹雪芹。这些内容主要包括曹雪芹的生卒年代、相貌特征、才华特长、生活习惯以及早年的居住地等情况。霍克思为了让读者了解曹家衰败之前的特殊地位,简明地介绍了清朝当时的满族旗人制度。还对曹雪芹的家族史展开了较为全面的研究。

通过研读《笔记》,笔者发现《笔记》里也不时地散落着霍克思对曹雪芹进行研究和评论的语言。《笔记》证明霍克思考证的真正目的不仅在于探求曹雪芹的真实身份,而是为了更好理解和翻译这部小说。考证文本后,霍克思曾感慨道:

曹雪芹自己必须对小说中相当一部分细微的矛盾负责。这部分是由于他故意采用隐藏家庭历史的手法――混合辈分,把南京换成北京等等――这使他在年龄、日期、地点和时间的推移上特别容易出错。……至于年龄和日期――几乎是所有关于数字的方面――翻译者真拿他没办法,我怀疑,也许他就是不善数学――那种总是数不清零钱的人。①Ibid., p.41—42.

2.高鹗研究

霍克思除了在《红楼梦》译本第一卷的前言里有对高鹗的专门研究外,《笔记》中也留下了大量关于高鹗对《红楼梦》内容改写的评论。通过对这些内容的研究,我们既可以窥探《红楼梦》的原貌,也可以知道高鹗在哪些地方对《红楼梦》加以改动以及改动的目的。霍克思就小说中的具体内容,在对照不同版本的基础上,根据自己的判断,对高鹗改动的内容或褒或贬,态度明确。比如,霍克思对高鹗改动正确的地方大加赞赏:《笔记》第111页,霍克思为了弄清楚到底是“来昇”还是“赖昇”,比较了很多版本,并最终确定经高鹗编辑过的版本最准确:

Wu Shichang’s “On the Red Chamber Dream” implies that the alteration of来昇to赖昇was a piece of wanton arbitrariness in Gao E’s part.An examination of the text suggests that it was a conscientious and much-needed editorial improvement.②《〈红楼梦〉英译笔记》,第111页。

吴世昌认为高鹗把“来昇”改为“赖昇”是荒唐的恣意形为。但是经过对原文的仔细考察,霍克思却认为就编辑上的改善而言,高鹗的改动是尽责的,也是必需的。

《笔记》中还有很多关于霍克思对高鹗改动或编辑曹雪芹原文的评论,笔者在此不再一一列举。这些评论是霍克思在翻译过程中,阅读原文时留下的记录,对于研究《红楼梦》原文和高鹗为何改动原文具有很好的参考价值。

三、文本研究

1.文本细读

译者阅读原作是翻译的第一步,也是能否胜任翻译工作最为关键的一步。罗伯特·布格兰德(Robert de Beaugrande)认为:“要做好翻译,最重要的一点就是阅读好、理解好原文。”③谭载喜:《西方翻译简史》(增订本),北京:商务印书馆,2008年,第241页。霍克思对《红楼梦》文本的研究由来已久。在与企鹅公司签约翻译《红楼梦》之前,霍克思就对这部小说展开了红学家式的详尽研究。这些研究成果大都以副文本的形式,如序言、附录等与译本正文一起呈现给读者。

事实上,文本研究始终贯穿在其翻译的全过程。《笔记》中有大量的关于霍克思对《红楼梦》文本研究的记载。这些内容主要以细节的形式出现在《笔记》中。比如《笔记》第100页记载了霍克思对“山羊血黎洞丸”这一细节的思考过程:原文第三十一回宝玉因袭人被自己踹了一脚而后悔不已,对袭人的伤势极为关心:“宝玉的意思即刻便要叫人烫黄酒,要山羊血黎洞丸来。”④曹雪芹、高鹗:《红楼梦》(第三版)(启功注),北京:人民文学出版社,1964年,第2卷,第371页。

在译文里我们只看到药名“Hainan kid’s blood pills”。⑤David Hawkes, The Crab-Flower Club, Vol.2.London: Penguin Books, 1977, p.108.不过,在翻译“山羊血黎洞丸”时,霍克思却费尽了思量,笔者把《笔记》第100页的信息转录如下⑥《笔记》第100页中此处的“黎峒”及后的“黎洞”应为“峒”,为呈现《笔记》内容原貌,此处的别字不作改动。:

Monday 12 March 1973

369:[羊血黎峒丸]

黎峝:黎民所居之山,在海南岛中,环黎母山而居,

中国医学大辞典:p.4076黎洞丸:牛黄、冰片、麝香各二钱五分,阿魏、雄黄各一两,生大黄、孩儿茶、天竺黄、广三七、瓜儿血竭、乳香、没药、藤黄各二两,山羊血五钱。

羊血 was one of several optional ingredients.So perhaps羊血黎峒丸simply means “Li-dong Pills with羊血” —Though “Hainan kid’s blood pills” come better off the tongue and prob.the best remedying for Aroma.①《〈红楼梦〉英译笔记》,第100页。

从上述信息中我们发现,霍克思为了弄明白什么是“山羊血黎洞丸”,他查阅了《中国医学大辞典》等资料,并细心地把配方记录在《笔记》里,还根据配方推测羊血的用途(“one of several optional ingredients”),随后说明为何取名“Hainan kid’s blood pills”,而不是“Li-dong Pills with羊血”的原因。最后,霍克思推测此药可能是治疗袭人伤势最好的药了。如果只看译文,我们无法探究霍克思对“山羊血黎洞丸”这一药名的思考过程。

虽然仔细研究文本是每个负责任的译者在翻译中应该做的,但就《红楼梦》而言,文本阅读却非易事,因为《红楼梦》有“两多”:一是版本多,二是小说内容前后矛盾之处多。为了尽量消除这些前后矛盾之处,霍克思对不同版本的内容加以仔细的研究和对比,他说:

对现存的各种版本进行仔细考察,就会发现,高鹗的很多编辑工作就是为了消除这类前后矛盾的。不幸的是,他的改动有时是错误的,而且往往把原文弄的更糟。由于高鹗的修改在许多地方存在着明显的错误,有些好心人就劝译者根本不要去看高鹗的版本,而应该忠实于手抄本。但是在很多地方,正是由于手抄本不好才促使高鹗进行修改的。如果听从这个劝告,那就意味着丢开一些问题不管,而去解决其他一些问题。经验告诉我,最好把高鹗本与手抄本不一致的地方看作是一个信号,从这里可以探索到促使高鹗进行修改的症结所在,弄清楚这一点以后,就可以在必要时努力找出自己解决问题的办法。②The Crab-Flower Club, Vol.2, p.18.此处的译文来自范圣宇:《〈红楼梦〉管窥:英译、语言与文化》,北京:中国社会科学出版社,2004年,第344页。

再比如《笔记》第83页霍克思对人名的思考,他记下了当时是“紫绡”还是“秋纹”的思考过程:

说着,便叫了紫鹃来:拿了这个到你们姑娘那里去…… 紫鹃答应了……。庚辰本在此处以“紫鹃”代替“紫绡”,以“林姑娘”代替“你们姑娘”。“你们”则出现在高抄本中。不用“紫鹃”肯定是正确的,但是保留“紫绡”看起来很傻。最好说“秋纹”。③《〈红楼梦〉英译笔记》,第83页。

霍克思为什么要用“秋纹”而不是“紫绡”呢?他指出,在庚辰本中“紫绡”只出现过一次,她只是曹雪芹在小说创作阶段想用来给宝玉四个大丫头之一取的名字。后来当他最后一次定稿时,宝玉四个大丫头的名字已经确定,即:袭人、晴雯、麝月和秋纹。所以霍克思在译文中把“紫绡”出现的两个地方都改成了“秋纹”。此例足以说明“霍克思在研究《红楼梦》和考证各种版本方面,已具有较高造诣,据我所知,在所有研究《红楼梦》或翻译《红楼梦》的欧美人中,在这一领域,没有人可以与他相比”。④《欧美红学》,第14页。

鉴于此,姜其煌评论道:

霍克思在落笔翻译《红楼梦》以前,确实对小说作了相当仔细和全面的研究。他不仅仔细研究了程高本,而且仔细研究了各种抄本;不仅发现了某一版本中的前后矛盾,而且发现了各种版本间的矛盾。这样细心阅读,自然对小说故事和人物的来龙去脉、发展过程,有一个全面的了解。这为他翻译好《红楼梦》打下了坚实的基础。⑤同上,第47页。

2.版本比较

对于《红楼梦》来说,文本研究始终离不开版本研究。霍克思在翻译过程中,除了研究文本外,对《红楼梦》的版本也做了大量的研究工作。①就版本研究,霍克思曾坦言:“……后来我才开始对本子之间的差异等问题感兴趣,原因是你开始认真工作的时候,所有的问题,比如故事的不一致、情节的混乱、本子之间的差异等问题都冒出来了。当然,那些书和资料也都是逐渐出版的,我很迟才得到那个乾隆抄本。开始工作的时候我没怎么考虑版本问题,只有人民文学出版社的本子和俞平伯的八十回校本,后来书才慢慢多了。”见Interview with David Hawkes, Conducted by Connie Chan, at 6 Addison Crescent,Oxford, Date: 7th December, 1998。转引自:《〈红楼梦〉管窥:英译、语言与文化》,第27页。《笔记》中有很多关于版本比较的记录,这些记录大都是对小说细节的研究。对于译者而言,《红楼梦》的版本研究不同于古典文学的版本校勘。因此,在翻译过程中,只有在文本出现问题,前后发生矛盾时,讨论版本问题才有实际意义。霍克思对细节的改写与翻译是建立在对不同版本进行比较的基础之上的。正如闵福德所言:“霍克思的书架上当然有俞平伯八十回样本、甲戌、庚辰本和新近出版的程高影印本,但他工作的脚本一直是人民文学出版社由启功注释的四卷本。”②《〈红楼梦〉管窥:英译、语言与文化》,第333页。《笔记》也证实了闵福德的这一说法。《笔记》第34页,有版本比较的内容:

第255页:便拿了回房去。次日和宝钗湘云同看。宝钗念其词曰……

脂庚辰本写道:便携了回房去与湘云同看,次日又与宝钗看……

乾隆抄本写道:便拿了回房去,次日和宝钗湘云同看,宝钗念其词曰……

很明显,此处庚辰本是更好的版本。③《〈红楼梦〉英译笔记》,第34页。

作为译者,霍克思没有放弃此处细节的差异,因此他跳出人民文学出版社版本的樊篱,直接依据“脂庚辰本”的内容进行翻译:“She took it with her back to her own room and showed it to Xiangyun.Next day she showed it to Bao-chai as well.”④The Golden Days, Vol.1, p.441.

3.成果借鉴

除了仔细阅读原文外,霍克思还博取众家之长,大量研读了当时海内外著名红学家(也称新红学派)如俞平伯、周汝昌、吴世昌、赵冈、伊藤漱平(Ito Soseki Natsume Taira,1925—2009)等人的最新研究成果。具体的参考内容在《笔记》里都有详细的记录。结合这些红学家们的研究成果,霍克思确定了自己认为正确的小说内容,创造了自己的“底本”,为翻译《红楼梦》做了充足的准备。

《笔记》显示霍克思对俞平伯的评论较多,⑤冯其庸、李希凡:《红楼梦大辞典》,北京:文化艺术出版社,2010年,第557页。因为俞先生出版过《红楼梦》的校订本,霍克思在《笔记》中称之为“俞校本”。⑥霍克思所说的“俞校本”是指1958年人民文学出版社出版,由俞平伯校订、王惜时参校的四卷本《红楼梦八十回校本》。作为翻译时参考的底本之一,霍克思就俞校本中的相关内容不时发表自己的看法,但在大多数情况下,霍克思对俞校本持批判的态度。《笔记》第80页:

冯紫英曰。 Once again, 高抄has the best text[你们令表兄弟]。庚辰 & printed texts all have[令姑表兄弟]as[令姑表弟兄],俞校;as usual, quite useless。

在此处,霍克思通过比较高抄、庚辰、俞校和其他版本的内容,认为高抄本中冯紫英所说“你们令表兄弟”是所有版本中最好的,同时霍克思认为俞校本“像以前一样,没有用处(as usual,quite useless)”。

《笔记》还显示在翻译过程中,霍克思大量参考了日本红学家伊藤漱平的研究成果。⑦1943年,霍克思曾因体检不合格,无法参军。但是他申请到英国皇家军队情报部门任文职工作。在此期间,霍克思参加了一段时间的军事日语培训,具备了解读所截获的日军电讯的能力,后来成为日语教员,在随后几年的战争中均从事日语教学工作。这也是他为何能阅读日语的原因。见王丽耘:《大卫·霍克思汉学年谱简编》,《红楼梦学刊》2011年第4辑,第74页。伊藤漱平是日本最知名的红学家之一,他对《红楼梦》的研究造诣很深,由他翻译的日语《红楼梦》也极受日语读者的欢迎。胡文彬认为:“在日本这样众多的现当代红学家中,精研覃思、缜密通达、著作丰赡的伊藤漱平教授是最为值得详加介绍的人物。”①胡文彬:《〈红楼梦〉在国外》,北京:中华书局,1993年,第17页。

霍克思对这些细节内容的对比和把握足见其对《红楼梦》原文所表现出的谨慎与尊重的态度。霍克思研读并借鉴当时红学家们最新的研究成果,一方面可以加深自己对《红楼梦》的理解,对曹雪芹负责,对文本负责;另一方面,也是最为关键的,对读者负责:他要给西方读者呈现一部真正“完整”的英文版《红楼梦》。

四、翻译过程:五重奏

根据对《笔记》内容的梳理,本文把霍克思的翻译过程归纳为“五重奏”,具体来说,主要有五方共同参与了《红楼梦》的翻译,他们分别是:1)霍克思;2)Dorothy Liu,即刘荣恩②刘荣恩(1908—2001),诗人和翻译家,出生于中国杭州,原天津南开大学外国文学系主任,1948年去英国,后一直在英国生活,一生致力于将中国古典文学译介给西方读者。其夫人刘程荫女士退休前在伦敦大学亚非学院任教,她是霍译《红楼梦》手稿的最初阅读者之一,所以“从霍译《石头记》第一卷的题献(即:To Dorothy and Jung-en)可看出《红楼梦》的英译本自身就是中西文化交流的见证与结晶”。参见《大卫·霍克思汉学年谱简编》,第111页。(Liu Jung-en)的夫人刘程荫(Dorothy Yin Cheng Liu);3)闵福德,霍克思的学生,也是其《红楼梦》翻译的正式合作人;4)詹姆斯·普莱斯(James Price),企鹅公司经典系列丛书负责人,代表出版方;5)阿瑟·库柏(Arthur Cooper),霍克思的好友,也是霍克思与企鹅联姻的介绍人。翻译过程如下:

首先,霍克思翻译初稿,并准备了四份译稿,③这四份译稿是否同时印刷,内容是否相同,还有待进一步论证,但我们至少可以从《笔记》中推测出霍克思分别为刘程荫、詹姆斯·普莱斯、闵福德和阿瑟·库柏各准备了一份译稿。其次,他把译稿交与刘程荫审校,再次,他把译稿交与闵福德审校;第四,霍克思还把译稿交与阿瑟·库柏阅读,最后,詹姆斯·普莱斯从头至尾参与译稿的阅读与讨论。

这四个人又可以从三个方面来分析:首先,刘程荫和阿瑟·库柏是霍克思的好朋友,请他们阅读,是朋友间的互助行为。刘程荫身份特殊,因为她是中国人,母语是汉语,她对《红楼梦》原文的理解和把握应该更精确,所以让她阅读译文是霍克思正确的选择。其次,闵福德是霍克思的学生兼女婿,也是《红楼梦》翻译的正式合作者,所以让他参与审校,理所当然。而詹姆斯·普莱斯则是企鹅公司负责人,经过出版社把关的译文,理应更接近读者的阅读需求。

《笔记》中有一个细节特别值得关注,那就是霍克思总是把译文初稿(rough translation)交与刘程荫审阅,并经常与刘程荫探讨翻译中出现的问题,或许是源于刘程荫中国学者的特殊身份。因此,霍克思《红楼梦》的翻译过程是一个特殊又充满创造性的过程,经过五方的努力,共同谱写了译坛“五重奏”。

霍译《红楼梦》面世以来,翻译界往往只关注霍译《红楼梦》本身,却常常忽略了霍译《红楼梦》成功的深层次原因。这样的翻译过程与合作方式让我们想到了杨宪益夫妇翻译的《红楼梦》也正是中西合作的结晶。

五、翻译辅助手段

1.建筑草图化

《红楼梦》不只是语言的宝库,也是中国传统文化的集大成者。有些内容难以理解,即使理解了,也不易表达。在翻译过程中,为了能够准确理解原文中如建筑、器物、人物肖像等较难解释的内容,霍克思有时以画草图的方式来辅助翻译,本文姑且称这种方式为“图示法”。闵福德在《笔记》的“前言”中说:“有许多使用图画和图表的例子来说明翻译中的问题。当译者在尽量想象贾府中的一件衣服或其他具体的物品时,一幅图画抵得上千言万语。”④《〈红楼梦〉英译笔记》,“前言”,第xiv页。《笔记》第94页描述的是第三回王夫人带黛玉去贾母那里吃晚饭时途经的路线。这段文字记录如下:

……由后廊往西,出了角门,是一条南北甬路,南边是倒座三间小小抱厦厅,北边立着一个粉油大影壁,(It’s at this point that周’s plan goes wrong) ,后有一个半大门小小一所房屋……王夫人遂携代[黛]玉穿过一个东西穿堂,便是贾母的后院了。于是进入后房门……

为了帮助理解这段文字中的路线与建筑,霍克思在《笔记》第95页画了一幅路线图,如图2所示:

我们先不论这幅图与原文描述的建筑布局是否相符,仅就翻译而言,参照草图,译者应该更清楚王夫人和黛玉的行进路线,思路清楚了,表达也就顺畅了。《红楼梦》小说中各种建筑非常多,如何准确地理解原文,对于译者而言是个非常艰巨的任务。霍克思通过画草图的方式来理解并解释这些建筑,的确是个创举。

2.实物图示法

《红楼梦》中提到的独具中国特色的器物也是数不胜数。要想真正理解并用英文表达这些器物,对于译者而言,极为费力。为了准确理解这些器物,霍克思在《笔记》中用“图示法”来帮助自己理解。在我们看来,图示能给人以较为直观的印象。

第四十回“史太君两宴大观园,金鸳鸯三宣牙牌令”中有贾母和众人玩“骨牌副儿”的游戏,对于中国人来说,要想弄明白骨牌的玩法也不太容易,更不用说西方人了。霍克思为此做了深入细致的研究,他根据贾母等人的“行令”,把文字“变为”骨牌,看起来更直观、易懂。如图3,《笔记》第71页中的骨牌①骨牌副儿:玩骨牌时,用两张以上骨牌搭配而成之色点。第四十回鸳鸯行令所说骨牌副儿,皆由三张骨牌搭配而成,故称“三宣”。如图3中的“蓬头鬼”由“天牌”“五六”“六幺”三张牌组成。三张牌自上而下排列,则天牌点数最多,象头、幺点数最少,象足,名为“蓬头鬼”,盖取其形似。参见冯其庸、李希凡主编:《红楼梦大辞典》(增订本),北京:文化艺术出版社,2010年,第299页。便是霍克思所画。②图3底端的文字是霍克思记录的要查找的有关骨牌的参考书:“转录为: Try: (清) 郑旭旦牌谱原刊昭代业书甲集第六帙;俞樾新定牙牌数in春在堂业书。”

六、翻译批评的新依据

霍译版《红楼梦》出版以来,翻译界对译文的批评研究就没有停止过,但有些批评过于主观,缺少客观依据,没有真正了解译者的思考过程。对于这种现象,孙艺风说:

译者的苦衷,外人未必清楚。译者有限的自由度有时还会使他们蒙受冤屈。如果发现原作有错,译者该怎么办?如果不纠正原作的错,译入语读者通常会认定是译者的错(尤其当原著是经典作品),而不会想到是原作者的问题。如果译者实在看不过眼,动手改了错,在评者眼里,又犯了擅自改动的忌,落下个不忠的骂名。①孙艺风:《翻译与跨文化交际策略》,《中国翻译》2012年第1期,第19页。

《笔记》则在很大程度上为霍克思反驳了一些错误的批评研究。我们就以霍克思的知己好友红学家林以亮先生为例。

第二十五回,宝玉与凤姐中了魇魔法的邪,神志不清,百般医治,并不见好,亲友都来探望他们:

日落后,王子腾夫人告辞去了。

次日,王子腾②人民文学出版社于1964年出版的《红楼梦》,在第299页有对此处“王子胜”的加注说明:“胜”,诸本皆作“腾”,后文例不一,似非偶误,疑书中曾明叙王子腾升为边任,此时不应在都,故“王子胜”实为乙本故意改动,作为王子腾之兄弟行。然全书中凡人物出场,未有不先叙明身份,与某人是何关系之例,显属破绽。今仍酌从乙本不加改动。记以备考。也来问候。③《红楼梦》,第1卷,第296页。

霍克思的译文:

At sundown Wang Zi-teng’s lady took her leave and went home.

Next day she made another visit to inquire after them.④The Golden Days, Vol.1, p.502.

因此,林先生说霍克思“把第二句的‘王子腾’也看成第一句的王子腾夫人,这种无心之失很容易改正”,⑤林以亮:《红楼梦西游记:细评红楼梦新英译》,台湾:联经出版社,1976年,第76页。如果只看译文,林先生的评论是对的,也很中肯,指出这仅是“无心之失很容易改正”。但是,如果我们再看《笔记》第47、50页霍克思对“王子腾”是否在场的思考时,就会发现霍克思并没错,他不但注意到了这个问题,而且还做了仔细的考证,见图4、图5:

因篇幅所限,笔者把图4、5的主要信息总结如下:图4的大意是说男性是不能去探视生病的夫人和女性的,而在图5中,霍克思经过考证,发现王子腾此时不在京城,他甚至到死的时候也没有回来过。至此,这两幅图都证明了王子腾不应该来探视病人。面对这样的原文本中的问题,霍克思说“最好删去(Better leave it out)”。因此,根据故事情节,他把王子腾换成其夫人,在译文中用“she”来表达。面对如此细致的考证,译者该不是犯“无心之失”之类的错误。如果没有《笔记》的存在,仅对照原文与译文,对于此类的批评,译者也许真是有口难辩。

结语

《笔记》内容极为丰富,本文仅根据内容做框架式的描述。《笔记》里尚有更多的信息有待进一步挖掘和梳理。比如对相同或相似翻译问题的“批处理”,译者对第1卷版面的设计、与出版社的联系、第1卷的稿酬、完成第1卷时的心情等。当然,《笔记》也有一些地方让人束手无策,有些字迹潦草难辨,有些缩略词无法识别,另外有笔记在时间上跨度较大,中间有几个月没有记录,我们无法得知霍克思先生在这段时间里做了哪些翻译工作等。正如闵福德所说:

笔记并不总是那么容易解释,因为笔记不是为了出版,且有很多的缩写。在合适的时候,阐明那些意义丰富的缩略词和笔记中提及的内容,把笔记转录下来并加以评论,就译者而言,这将是一件极有意义的研究。①《〈红楼梦〉英译笔记》,“前言”,第xiii页。

因此,笔者也希望有更多的人关注《笔记》,研究《笔记》,不断地深化对霍译本《红楼梦》的研究,为中国优秀文化的对外传播尽绵薄之力。