循序而进,发展学生几何思维水平

——以《角的初步认识》教学为例

宋 慧 顾晓东

荷兰学者范希尔夫妇提出了几何思维水平发展的理论,他们认为学生几何思维水平各层次的发展是循序渐进的,若要成功发展到某一特定层次,必须先具备前一层次的概念和思维策略。这一理论启示我们:教师在进行小学几何图形认识教学时必须找准学生思维的起点,设计适合学生思维发展的教学过程,有层次地组织教学活动。

角是基本的平面图形,“角的认识”是小学阶段“图形与几何”领域的一个重要教学内容。苏教版教材二年级下册编排了《角的初步认识》,为第二学段深入认识角打下重要的基础,直接影响学生对于角的概念理解,更关系着学生能否从依据表象为主的直观辨认水平顺利向依据特征为主的初级概念判断水平的过渡。本文以《角的初步认识》教学为例,在范希尔夫妇几何思维水平发展的理论指导下,通过精心设计教学活动,使学生思维水平实现从直观水平到描述水平进而到演绎水平这三个层次循序渐进的发展。

一、整体辨认重具象,发展直观层次几何思维水平

范希尔夫妇认为,处于“视觉”水平(水平1)的学生能“按照外观整体印象来辨认一些几何图形,直接将概念链接到具体模型,学生的推理由直觉主宰”。因此,在几何图形认识的起始阶段,需要引导学生基于概念的原型具象展开认知活动,主动经历对几何图形具体形象的视觉感知,进而初步建构起几何图形概念的视觉表征。

【教学片断1】

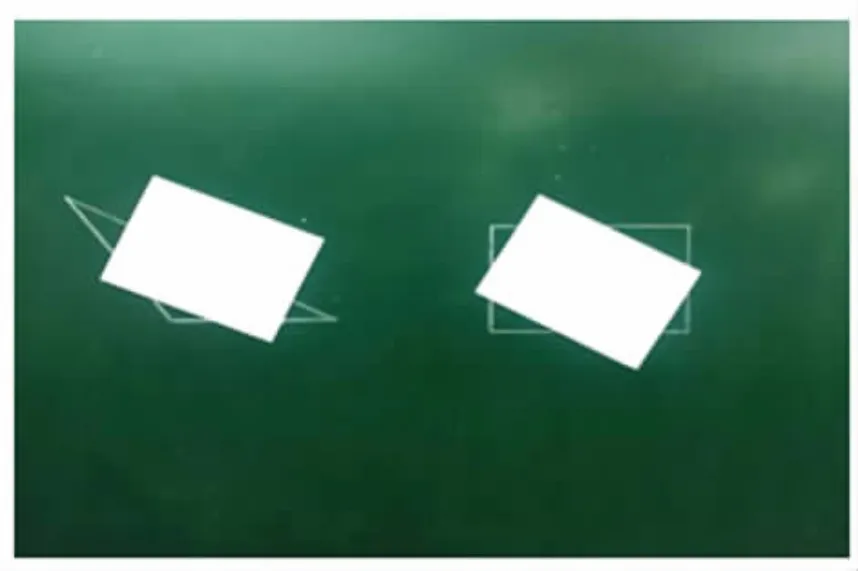

师:老师带来了两个图形(如下图),可是中间部分被白纸遮住了,请你猜一猜,这两个可能是什么图形?

生:三角形和长方形。

师:说一说你是怎么猜的?

生1:第1个图形有3个角,所以它是三角形。

生2:第2个图形有4个角,可能是长方形。

师:同学们猜对了,都关注到了这两个图形上有角,今天就让我们一起来认识角。

(板书:角的初步认识)

师:为了研究方便,老师把这些角从图形上取下来(如下图),想一想一共能取下多少个角?

生:7个。

师:同学们看,这么多角!它们长得一模一样吗?但是它们都是角,说明它们肯定有——?

生:相同的地方。

师:请大家仔细观察,你能发现它们有什么相同的地方吗?小组讨论。

生1:都有个尖尖的地方。

生2:还有两条直直的线。

师:这个尖尖的地方叫做角的顶点,还有两条直直的线叫做角的边。选择一个角,把它的顶点和边指给同桌看。

【思考】

低年级学生生活经验不够丰富,且抽象思维能力较弱,学生往往对直观形态的图形或概念更容易理解。因而在“认识角”的起始阶段,如果能让学生通过眼睛、手等各种感官来接触、感知空间图形的各种具体形象,将有助于他们几何概念的直观感悟与表象建构。鉴于认识角之前,学生已有整体认识长方形、三角形、平行四边形等“含角”平面图形的经验,因此教师将长方形和三角形这两个不同的平面图形作为呈现角的直观载体,让学生充分依托原有认知经验,主动地在不同的平面图形上找角,经历对角的形状轮廓的整体辨认过程,从而使学生将相对熟悉的平面图形中的角与本课要认识的角建立起直观而牢固的联系,进而把新知识纳入到原有的认知结构之中。学生在头脑中初步形成了角的独立具象,这为学生展开画角、做角等后续活动提供了依据,使学生的思维发展水平顺利达到视觉直观化层次。

二、同中求异重特征,发展描述层次几何思维水平

范希尔夫妇在几何思维水平发展理论中指出,处于“描述”水平(水平2)的学生能“通过图形的性质来识别图形并确定图形的特征,能通过观察、测量、搭建等活动,经验性地建立图形的性质,并用日常生活的经验用语将这些性质描述出来”。值得注意的是,学生由“视觉”水平过渡到“描述”水平是极为不易的,这需要教师在日常教学中给予学生自主体验的机会,让学生通过切身动手实践,不断获得并丰富活动体验,进而展开比较、分析等思维活动,逐步达到描述层次的几何思维水平。

【教学片断2】

师:现在我们来画一个角,行吗?看谁画得又对又快。

师:同桌互相检查一下,同桌画的角对吗?

师:你跟同桌画的角一模一样吗?有什么不一样的地方?

生1:大小不一样。

生2:边画的长短不一样。

生3:角的开口方向不一样。

师:既然大家画的图形样子各不相同,可你们却认为都是角呢?

生:因为它们都有一个顶点和两条边。

师:大家总结得真好。把掌声送给自己!

师:老师还为大家准备了圆纸片、吸管和小棒。你们能亲自动手做一个角,并指一指它的顶点和边吗?

生:能。

(学生动手操作,教师组织展示)

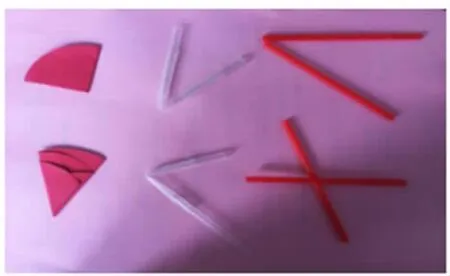

生1:我选择了圆纸片,先把纸片对折一次,再对折一次,这就是我折的角。

生2:我把吸管对折,也折出了一个角。

生3:我是用两根小棒钉在一起,这也是一个角。

生4:老师,这三种方法都可以折出角,我还有第四种折法。把吸管折一下,一边长一些,一边短一些,这也是角。

师:能跟大家说说理由吗?

生4:角只要满足有一个顶点和两条直直的边就可以了,不一定非要把吸管对折。

这位同学说完,另外一位同学马上举手补充介绍并展示:老师,圆片也并不是一定要对折,同样也能折出角。

学生做出的各种角如下图所示,接着教师再让学生指一指自己所做的角中的顶点和边。

【思考】

动手操作是学生认识图形,探索与图形有关知识的重要方法和途径。在学生建立角概念的第二个几何思维发展水平层级中,教师还应让学生经历画角、做角等操作活动,引导学生观察和比较,经历由整体视觉直观回归具体形象,最终又复归抽象描述的认识过程。学生画角的过程必然伴随深入思考,将“角有一个顶点”和“角有两条边”这些零散的知识点进行整合,同时也考虑角的开口方向可不同、角的边可长可短、角可大可小,在多种变式中全面把握角的特征;而做角的过程中,学生比较容易感知“尖尖的地方是顶点”、“有两条直直的边”这两个显性要素,而容易忽略“角的边可长可短”、“角的开口方向可不同”等这些隐性要素。在动手操作这个学习活动中,给学生准备丰富的材料做角,学生利用丰富的材料多次实践,不仅做出了两边长度一样的角,也做出了两边长短不一的角。此时,教师提出“用语言描述、解释”的要求,这是推进学生思维发展的重要一环,学生通过自己的话语对所做图形加以描述和解释,虽然学生的语言比较生活化,但也能看出学生对图形概念本质的真正理解。通过画角和做角活动,学生不仅能用语言归纳角的显性特征,也能用语言描述角的隐性特征,可见学生头脑中角的概念表征已经变得清晰而鲜明,其几何思维水平顺利发展到描述、分析的层次。

三、趣味变式重推理,发展演绎层次几何思维水平

范希尔夫妇指出,处于“非形式化的演绎”水平(水平3)的学生“能形成抽象的定义,区分概念的必要条件和充分条件”。学生学习和建构几何图形概念,除了要感知、把握几何图形的基本形状特征外,还应进一步关注几何图形内部各要素之间的关系。针对学生偏重于单个要素的心理特点,教学中教师可以设计各种有趣的学习活动,引导学生通过想象和非形式化推理来深入把握图形的内在特点,从而促使学生几何思维水平向“非形式化的演绎”层级发展。

【教学片断3】

师:请所有同学拿出吸管,用你的巧手做一个角。

师:让我们一起来给角做操吧,把角变大,再把角变小……

师:给角做操,你感受到了什么?

生:角有大小,可以变大也可以变小。

师:大家用吸管做角时,老师也做了三个大小不同的角。

(边说边放到黑板上,并各放一个小磁铁,如下图所示)

师:同学们一定喜欢玩滑滑梯,如果这三个当作滑滑梯,你喜欢玩哪个?为什么?

生1:我喜欢玩第2个,第1个滑滑梯感觉是垂直的,不敢玩,会摔伤的。

师:为什么会有这种感觉?

生2:这个角角度很大。

生3:我也喜欢玩第2个,第3个滑滑梯角度很小,人不容易滑下去。

教师小结:同学们真聪明,原来滑滑梯中,角度大小的设计还有不少学问呢!

师:如果要改造一下,让1号和3号滑滑梯也适合我们玩,能行吗?

课件配合学生回答改变两边的长短,学生看到改变边的长短达不到效果,需要改变两边张开的程度。

师:角的大小与边的长短无关,与两边张开的大小有关。玩中有收获,你们对角的认识又进了一步。

【思考】

对于角的显性特征(有一个顶点、两条直直的边),学生认识相对比较容易,而要认识到“角的大小与两边张开程度有关”,则相对比较困难。如何突破实际教学中的这一难点,将学生的思维引向数学本质?这就需要教师设计有意义、有趣味的数学活动来引导学生体验感悟。在此环节,教师设计了“滑滑梯游戏”,通过出示三种“变式图形”,让学生用自己的语言表述了第2个滑滑梯最合适的理由,学生的发现直指角的大小的本质,即角的大小与两边张开的程度有关。接着学生又试图改造第1个滑滑梯和第3个滑滑梯,通过延长两边的长度,课件展示动态的变化让学生直观感受到角的大小与两边张开的程度有关,与边的长短无关,从而使学生清晰地建立起角的大小的概念。“变式图形”的呈现,帮助学生在非正式的推理和想象的过程中不断拓展对概念内涵的深刻认识,丰富概念表象,不经意间使学生的思维更上一层楼。