红外分光光度法测定水中油类新旧标准方法的比较

唐兆军,何吉明,俸 强,陈雨艳

(四川省生态环境监测总站,成都 610000)

1 前 言

油类物质主要包括石油类和动植物油类,其排入水体后会对水生动植物产生严重的影响和损害[1]。目前,我国有7个环境质量标准和36个污染物排放标准对石油类或动植物油类浓度限值进行了规定。作为我国当前环保行业测定水中油类的标准方法之一,红外分光光度法因其操作简单、灵敏度高、定性定量准确、不受油品限制等特点[2],在我国环境监测实际工作中得到了全面普遍使用。

然而,自1996年我国颁布该方法第一个标准——GB/T 16488-1996(以下简称1996版标准)[3]以来,该标准方法在使用过程中仍存在方法检出限、样品前处理、试剂处理条件、非分散红外法适用性、萃取剂四氯化碳为禁用破坏臭氧层物质(ODS)等方面问题[4]。因此,原环保部连续两次对该标准进行了修订完善,先后发布了HJ 637-2012(以下简称2012版标准)和最新版标准HJ 637 - 2018(以下简称2018版标准),最新标准已于2019年1月1日正式实施。现就该标准方法2012版标准与2018版标准之间的变化和区别差异进行全面系统分析比较,并对标准方法制修订过程中存在的样品前处理方法、萃取剂保存与检验、是否使用标准曲线对结果进行再次校正等易混淆问题进行分析探讨,提出相应对策与建议,为今后国家对该标准方法的修订完善提供技术参考。

2 新旧标准方法比对

2.1 调整了适用范围

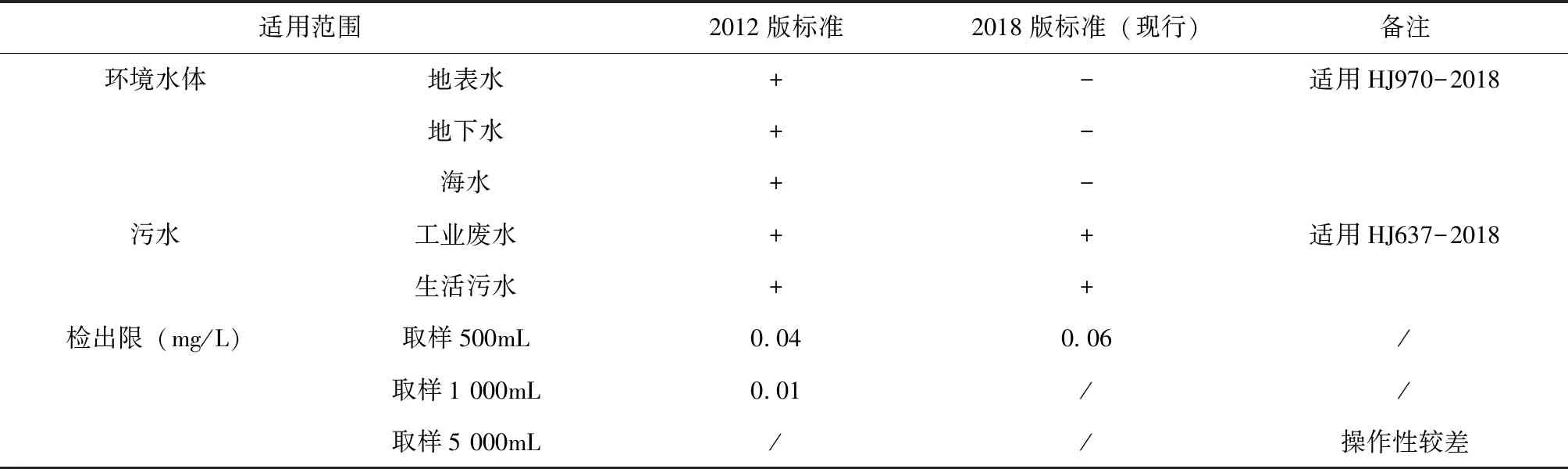

该方法2012版标准规定适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水,并针对环境水体和污水分别规定了不同的采样体积和检出限,见表1。由于 2018版标准选用四氯乙烯替代即将禁用的四氯化碳作为萃取剂,使得修订后该方法的检出限偏高(0.06mg/L),不能满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)标准中Ⅰ~Ⅲ类水质限值(0.05mg/L)的监测要求,于是将其适用范围缩减为只适用于工业废水和生活污水[5]。对于地表水、地下水以及海水中石油类的测定方法,目前改选用紫外分光光度法(HJ 970-2018)。

表1 新旧标准适用范围对照Tab.1 Comparison of application scope between new and old standards

注:+表示适用,-表示不适用。

2.2 明确了术语定义

在实际环境中油类是一种成分十分复杂的混合物,其物理、化学性质具有明显的复杂性和多变性。2012版标准将动植物油名称修改为动植物油类,使得定义表述更加全面准确、科学合理;同时增加了总油的定义:总油(total oil)是指在本标准规定的条件下,能够被四氯化碳萃取且在波数为2 930cm-1、2 960cm-1、3 030cm-1全部或部分谱带处有特征吸收的物质,主要包括石油类和动植物油类[6]。2018版标准在2012版标准的基础上,将萃取剂四氯化碳改为四氯乙烯,进一步明确了标准规定的条件即为pH≤2的条件,并删除了“当萃取物中含有非动植物油的极性物质时,应在测试报告中加以说明”的补充规定。

2.3 调整了试剂材料与仪器设备要求

2.3.1 修改了萃取剂要求

2012版标准规定采用四氯化碳作为萃取剂,并对四氯化碳的纯度检验提出了要求,见表2。但是四氯化碳是破坏臭氧层的物质(ODS)之一,也是《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》附件B第二类受控物质[7]。为加快推进我国履行国际公约进程,按时实现我国自2019年1月1日起全面禁止实验室用途使用四氯化碳的承诺, 2018版标准中明确提出了采用四氯乙烯替代四氯化碳作为萃取剂。

表2 新旧标准萃取剂要求对比Tab.2 Comparison of extractant requirements between new and old standards

2.3.2 调整了无水硫酸钠和硅酸镁处理条件

为进一步使硅酸镁试剂中含有的有机物挥发完全,降低试剂本身带来的系统误差影响,2012版标准修改了无水硫酸钠和硅酸镁的处理条件,将前述两种试剂的加热温度提高了并延长了加热时间,见表3。2018版标准延续了该规定要求,并作了部分补充规定。

表3 新旧标准对无水硫酸钠和硅酸镁处理条件比较Tab.3 Comparison of treatment conditions between anhydrous sodium sulphate and magnesium silicate by new and old standards

2.3.3 添加了标准试剂规定要求

石油类标准溶液的配置方法有两种[8]:一是取正十六烷、异辛烷、苯,按65∶25∶10比例(V/V)配置;二是取正十六烷、姥鲛烷(2,6,10,14-四甲基十五烷)、甲苯,按5∶3∶1比例(V/V)配置。2012版标准对上述标准试剂纯度均规定为光谱纯,标准贮备液浓度均为1 000mg/L,对石油类标准贮备溶液可以直接购买市售有证标准溶液。而2018版标准修改了标准试剂纯度要求,均规定为色谱纯,提高了标准贮备液浓度均为10 000mg/L,采取逐级稀释的方式配置标准使用液,增加了贮备液冷藏避光保存条件要求及时限,取消了通过购买市售有证标准溶液的方式。2018版标准作此修改主要原因为溶剂四氯乙烯稳定性差,易光解,需要提高贮备液浓度,降低试剂变化带来的系统误差。

2.3.4 完善了仪器设备规定

鉴于2018版标准适用范围只针对污水,采样体积只需500mL即可,于是较2012版标准,删除了1 000mL采样瓶规格,采样瓶明确为广口瓶,瓶体颜色不作统一要求;测试仪器增加红外测油仪类型,扫描范围只明确为2 930cm-1、2 960cm-1、3 030cm-1三个波数段,删除了1cm型号的配套比色皿;删除了玻璃砂芯型漏斗,以普通玻璃漏斗替代;增加了25mL、50mL两种型号的比色管。

2.4 修改了样品采集保存及前处理方法

2.4.1 样品采集与保存方法对比

2018版标准将采样体积统一修改为500mL;考虑到浓盐酸具有强挥发性,对操作人员健康有害,将保存剂浓盐酸修改为(1+1)盐酸溶液;将保存冷藏温度由2~5℃调整为0~4℃,删除了 “连同表层水一并采集”的规定,统一采集水面至30cm处柱状水样(不含表层水油膜)。但是,由于现行2018版标准主要适用于污水,加之石油类为废水总量控制项目,建议在2018版标准引用文件中增加《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002 ),填补废水中油类采样位置“应在测流堰跌水处或巴歇尔槽出水处,且在水面至水面下5~30cm处,或使排水形成水跃,采集混匀水样”的技术规定。

2.4.2 萃取与吸附处理方法比较

红外分光光度法测定水中油类产生主要误差在试样萃取与吸附处理环节。现行2018版标准与2012版标准相比较,最主要的变化在于恢复了瓶外漏斗脱水方式和萃取后进行定容的规定,同时缩短了萃取振荡时间,取消了无水硫酸钠用量和吸附振荡转速要求,见表4。2018版标准之所以再次恢复萃取后进行定容操作,主要原因为萃取剂在水中具有溶解性或被水中悬浮物吸附而分散在水相中,使得萃取剂损失,萃取剂回收量减少,油类萃取物变相地被浓缩,导致油类分析结果偏高。考虑到无水硫酸钠兼具有脱水干燥、破乳化作用,且四氯乙烯具有挥发性和毒性对人体健康有害,建议油类萃取物脱水在封闭磨口锥形瓶内进行。

表4 新旧标准中萃取与吸附方法比较Tab.4 Comparison between extraction and adsorption methods in new and old standards

2.5 调整了校正系数检验方法

2018版标准在2012版标准基础上,简化了检验标准系列浓度点数量,要求每批样品根据所需浓度确定,并规定每季度至少测定3个检验校正系数浓度点。前述两个版本均采取测定值与标准值的相对误差作为判定校正系数是否合格依据,即测定值与标准值的相对误差在±10%以内。

2.6 增加结果空白扣除规定

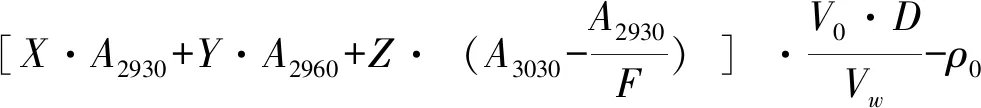

2012版标准均规定了进行空白试验,但未要求在结果计算公式中扣除空白值。2018版标准明确规定了采用实验用水加盐酸溶液酸化至pH≤2,按照试样的制备步骤制备空白试样,并按照公式(1)进行计算,在结果中扣除空白样浓度值,并规定空白值应低于方法测定下限(0.24mg/L),较2012版标准中规定低于方法检出限的要求更宽松。

(1)

式中:ρ表示样品中油类或石油类的浓度,mg/L;ρ0表示空白样品中油类或石油类的浓度,mg/L;X表示与CH2基团中C—H键吸光度相对应的系数,mg/L/吸光度;Y表示与CH3基团中C—H键吸光度相对应的系数,mg/L/吸光度;Z表示与芳香环中C—H键吸光度相对应的系数,mg/L/吸光度;F表示脂肪烃对芳香烃影响的校正因子,即正十六烷在2 930 cm-1与3 030 cm-1处的吸光度之比;A2930、A2960、A3030表示各对应波数下测得的吸光度;V0表示萃取溶剂的体积,mL;Vw表示样品体积,mL;D表示萃取液稀释倍数。

2.7 补充了其他事项规定

由于四氯乙烯稳定性差,易光解,部分市售的四氯乙烯中会加入醇类、酚类等有机物质作为保存剂,2018版标准中规定四氯乙烯须避光保存,且使用前必须进行品质检验和判定,合格后方可使用。同时,为了减少因不同批次试剂差异而带来的系统误差,该标准增加了同一批样品测定所使用的四氯乙烯应来自同一瓶或对多瓶混合均匀后使用的规定。鉴于四氯乙烯实验废液被已列入《国家危险废物名录》(2016年版)中HW45含有机卤化物废物,属于危险废物,2018版标准增加了对其按照危险废物进行管理的规定。

3 新标准中问题的探讨

3.1 样品前处理问题

红外分光光度法测定水中油类的主要误差产生于样品前处理过程。样品前处理误差来源主要有三方面:一是样品从采样瓶转移至分液漏斗过程中,占相当大部分油类物质被吸附在采样瓶壁上,油类物质转移不完全,即使多次用萃取剂清洗也不完全,从而造成油类损失,使分析结果偏低。二是在萃取过程中,由于萃取剂在水中具有一定溶解性、被水中悬浮物吸附、自身挥发损失等原因[9],会导致萃取完后萃取液回收体积低于原加入体积[10]。该类误差2018版标准已采取萃取后定容的方式予以控制。三是在脱水和吸附过程中,由于无水硫酸钠和硅酸镁的试剂污染或前处理不充分等原因带来的误差,主要针对低浓度油类水样,影响相当明显。笔者建议加大对水中油类样品前处理方法研究,尽量使整个操作在密闭环境进行,同时整合一种集样品采集、萃取、脱水和吸附于一体的装置,减少各环节的操作误差。

3.2 萃取剂保存与检验问题

鉴于四氯乙烯具有符合“蒙特利尔公约”、价格低廉、没有碳氢键、红外透光度好等优点,2018版标准将萃取剂由四氯化碳替换为四氯乙烯。目前国际上采用四氯乙烯作为萃取剂的方法标准只有英国能源研究所颁布的IP426-1998[11]。但是,四氯乙烯的化学稳定性不够理想,并且其纯度越高反而越不稳定,容易酸化产生游离酸等,同时部分市售试剂厂商在生产过程中加入了醇类、酚类等作为稳定剂[12],反而增加了空白四氯乙烯的杂质干扰,进一步增加了萃取剂提纯难度。因此,2018版标准对四氯乙烯的保存明确提出了必须封装于棕色玻璃瓶,冷藏避光保存,并在使用前严格按照标准中5.3条款规定进行品质检验。若发现四氯乙烯在使用过程中闻起来有酸味或品质检验不合格,可以采取依次经过活性炭柱、硅酸镁柱、回流装置的提纯方式进行处理,再次进行品质检验,直至检验合格。笔者建议在方法标准正式文本中增加合格的四氯乙烯标准谱图[13],以方便配合测试人员更直观地进行检验对比。

3.3 标准曲线校正的使用误区

原环境保护部于2017年12月21日发布了《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (征求意见稿)》及其编制说明(以下简称《征求意见稿》编制说明)[14],在该《征求意见稿》编制说明中对结果计算方式明确提出了标准曲线校正法,即以校正系数法计算的结果响应值(mg/L)为纵坐标,标准系列浓度(mg/L)为横坐标,绘制标准曲线,并按照公式(2)对经X、Y、Z、F校正系数计算的结果再次进行修正(a表示标准曲线的截距;b表示标准曲线的斜率;其他符号同公式(1))。

(2)

实际上,该种结果计算方式是欠妥的。理由为标准曲线使用的标准油品(正十六烷、异辛烷、苯或正十六烷、姥鲛烷、甲苯)不能完全代表实际环境样品中的油品,无法使用标准油制作标准曲线用来校正不同的油品[15]。公式(2)中强制将3个仪器响应值(A2930、A2960、A3030)经校正系数法计算转换为计算综合响应值(mg/L),显得臃述多余。加之,绘制标准曲线实际上只需一个仪器响应值,如何选择哪一个响应值进行线性回归,理论上需要根据实际样品中油品种类确定,然而实际样品中的油类种类是未知的,无法选取一种全面的标准油品能够代表环境样品中的油类。考虑到该结果计算方法的局限性,2018版标准正式文本将该标准曲线校正法予以删除,仍只采取校正系数法对结果进行校正计算。

4 结 语

通过对红外分光光度法测定水中油类标准方法的2012年版标准与2018版标准之间的区别进行全面、系统地分析比较,并针对标准制修订过程中存在的样品前处理、萃取剂保存与检验、是否采取标准曲线再次校正等易混淆的问题进行探讨并提出对策、建议,对国家今后对该标准方法的修订完善起到技术参考作用。