天开海岳

长江

暗埋杀机的“5·2之夜”

2017午5月2日,不要说中国媒体,就是世界的主流媒体,都把关注的目光对准了中国南部珠江口外的伶仃洋,在这里中国人正在进行着“新现代世界七大奇迹”之一的港珠澳大桥的最后合龙。33节为了铺设海底隧道而特别预制的沉管经过4年里的一次次“海底之吻”,已经成功嵌入海底几十米深的海槽,这一天就等着最后一节接头——设计上称为“最终接头”——沉放入海,与一整条隧道连通,从而完成整座港珠澳大桥主体工程的全线贯通。

这一天,安装海域的指挥船——“津安3号”上,全体人员都换上了崭新的工作服。这种工作服肩头绣着鲜艳的“五星红旗”,与测量塔上代表着33节沉管的33面红旗交相辉映,来自荷兰的“密封产品设计师”乔尔也忍不住开口向总指挥林鸣要了一件。

6.7公里的海底隧道接通了,用老百姓的话说,55公里的“大桥”也就做成了。

但是万一接头连不上,或者堵在那里,就无异于“血栓”,会毁了隧道乃至整座港珠澳大桥!

晚上10时30分,作业海域传来捷报,随着最后一段接口装置在海里完成对接,管内没有水,一滴水也不漏。港珠澳大桥,这个巨大的海上“巨无霸”,以此为标志可以向全世界宣告:“我们成功啦!”

漏不漏水是隧道成功与否的最关键指标,对全世界而言,概莫能外。

伶仃洋上烟花绽放,安装船上一片欢呼——叫声、掌声——大海也跟着沸腾!

新华社迅速向全球发出通讯:

时间:2017年5月2日23时52分56秒

导语:2日22时30分许,重达6000吨的港珠澳大桥沉管隧道最终接头在经过16个多小时的吊装沉放后,最终安装成功。至此,经过我国交通建设者6年多的持续奋战,世界最大的沉管隧道——港珠澳大桥沉管隧道顺利合龙。

为了记录下这一辉煌的时刻,有关企业专门为中国中央电视台设计定制了一个有着很多只“眼睛”、外观有点像螃蟹的水下拍摄器——机器人“小黄”。这家伙不仅有一个大广角、超清摄像头,还有4个LED灯和两个卤素灯,可以在水下任意变换角度进行拍摄。与此同时,装在无人机吊臂上的摄像机也于头两天到达安装海域充当“天眼”,指挥船、吊装船、潜水母船也都安装了固定的摄像设备。这一回可以说天空、海上、水下,每一分钟“最终接头”的形态都在被拍摄、被记录——不能失败,不许失败,不敢失败,最后就只剩下一条出路——成功!

2日5时50分许,随着港珠澳大桥岛隧项目部总经理林鸣下达施工指令,起重能力达12000吨的“国之重器”“振华30”的巨大主钩缓缓上升、转动,最终接头平稳吊离“振驳28”运输船,悬停在对接位置上空。在相继完成“脐带缆”连接、姿态调整、海洋条件、控制系统、基床回淤等情况复核确认后,最终接头缓缓入水。

随着最终接头逐渐下沉,阻水面积进一步增大,龙口区流速越来越大,操控难度愈来愈大。决策团队、施工团队、保障团队全力配合,控制着最终接头缓缓竖直沉放。10时许,最终接头没入水下。12时许,最终接头在28米深海成功着床。随后小梁顶推、结合腔排水等后续作业相继完成。22时30分许,经初步测量,各项指标满足预控标准,最终接头安装取得成功。

然而,这个“最终接头”真的在海底被安装得严丝合缝了吗?

120年的使用寿命,中国人真的可以向世人狠拍胸脯,说我们一点问题都没有了吗?

不!

外界不知道,但建设者不能自欺欺人。“成功”的报道我们说早了,所有的监测指标我们还差一项,那就是……

深夜,其实此时时间已经是5月3日的凌晨,港珠澳大桥“岛隧工程”各路指挥和项目负责人刚刚回到驻地,人们心情大好地放松睡下,几年的心血,连续几天的演练、准备,大家都太累了。只有总经理、总工程师林鸣心里不踏实。他在等一个电活。“他们怎么还没给我来电话?”要是以往——林鸣指的是过去33节沉管每次安装完毕之后,贯通测量人员的“报喜电话”早就打过来了。

林鸣等待的是什么电话?

按照设计,隧道沉管在海底是否实现完美对接有GPS系统、双人孔投点、管内贯通测量以及水下人工复核等四种测量手段。最后一個手段,也就是最后一道监测,技术人员要步行或坐电瓶车进到隧道内,打开“最终接头”的封门,亲眼检查和校验“最终接头”纵向及水平方向的安装是不是符合设计要求,没有超过对接误差。但是这个电话没有来。

忽然一个激灵,林鸣抄起了手机。

“怎么?误差有没有?”他把电话打给了具体的检测人员。

开始检测人员还有点不敢说:“有,有一点。”

林总问:“多少?误差到底是多少?”

检测人员回答:“八九厘米……十几厘米。”说话支支吾吾,听着有点理不直气不壮的。

“十几厘米?”对于这样的汇报,林总心里其实半块石头已经落了地。为什么说是“半块”?因为港珠澳大桥全长6.7公里的海底隧道,由33节沉管组成,技术名称是E1至E33。这些沉管说大有多大?标准长度180米,宽37.95米,高11.4米,重量将近8万吨,相当于一个中型航母的体量。如此巨大的钢筋混凝土的“大家伙”要入海安装,再嵌入20米深的海槽,而且是从两头开始沉放,东、西两头在E29和E30中间找齐,这工程本身难度就极大。“最终接头”虽然体长没有180米,只有12米,但它的重量有6120吨,而且与以往的33节沉管不同,它不是和前一个已经在海槽里面安装好了的沉管头尾相连,是要像楔子一样塞进E29和E30之间,漆黑一片的大海深处,暗流汹涌,接头两旁的缝隙只有15厘米。有人形容这在海下简直是“于大风中穿针”。

夸张吗?一点也不。

八九厘米?十几厘米?到底符不符合设计标准?

林总坐不住了,他把电话打给每一个需要商量的工作人员:“快,开会,开会,马上开会!”

5月3日早上6点钟,人们接到通知,走进会议室,知道大事不好,但心想也不至于是大难临头吧?

在会上,林总通报了刚刚听来的坏消息,但耳听为虚,眼见为实。他马上招呼大家:“走,上船,我们去现场!”一个小时后,交通船顶着海风抵达头一天晚上的安装海域。人们从“最终接头”上方直挺挺伸出海面的一个50米高的“人孔井”鱼贯而下,下到了“最终接头”的肚子里。

残酷的事实暴露在这些大桥人的眼前:“最终接头”真的出现了意外,而且它和F29管节的横向对接偏差出现的不是八九厘米,是整整17厘米。这17厘米局外人并不知道意味着什么。茫茫大海,一个6000多吨“三明治”结构的构件与东西两座“航母”对接,17厘米算得了什么?开始我就是这么想的。

对,17厘米对沉管结构不造成影响,且纵向偏差仅为1厘米,止水带压接非常均匀,“滴水不漏”,这已经很了不起。设计人员几乎都在“自我安慰”。

可不是嘛,世界上所有的海底隧道,没有一条是不漏水的,我们不漏,已经很牛!

但,设汁要求是多少?允许误差是多少?

7厘米。

这7厘米是理论上的,17厘米偏差也不过一个拳头,更主要的是这点“偏差”在深海基槽内根本就没有安全之忧,对于双向六车道的海底隧道来说,也不涉及行车界线,经过后期装饰施工,一点都看不出来!

怎么办?每个人都皱着眉头,但每个人心里想的也都不一样!

大多数人认为“没问题”,这个“大多数”既包括中国的设计师、工程师,也包括外籍专家,比如瑞士、荷兰、日本的顾问。

来自瑞士的顶级“顶推系统”专家瓦特现场查验后提议“维持原判”,理由是如果推倒重来,就要将“最终接头”从现在已经卡在E29和F30之间的缝隙里顶出去再推回来,这期间一旦腔里的压力和外面的海水压力不平衡,就可能损坏两侧的止水带和顶推滑道。

荷兰人乔尔,特瑞堡公司派驻港珠澳大桥“岛隧项目”的密封产品设计师,他本来已经订好了5月3日回家的机票,就等着天一亮坐车去机场了,但早上6点接到总部通知,要他马上回现场,“最终接头”有可能会返工,重新调整姿态。乔尔取消了航班,来到海面,进到“最终接头”的底部。两小时后他爬出海面,在决策会上发表意见:“压接状态相当好,管内滴水不漏,纵向间距、平面转角、竖向位置、竖向转角、整体线条都已经很好。为了精调一个方向就得将这些来之不易的完美部分都重新置于不确定(因素)中,我倾向于不要重来。”

几位外国专家和中国工程师迅速“统战”着,港珠澳大桥“岛隧工程”副总经理、总工办主任高纪兵曾经就当时现场的情况接受过我的采访,他说:“我也不同意推倒重来——‘最终接头是2016年在江苏南通生产的,但2012年我们就到日本去做过调研考察,知道了世界上目前只有两种方式,传统的‘海底现浇和另一种需要创新的‘整体式结构。‘工法共有5种。我们分8大项、将近40个专题,组织技术攻关。随后为了敲定我们的‘最终接头的型式和尺寸,有一阵子我们在会议室连着‘吵架,吵了四五天,不断地质疑、论证,质疑、论证。一直到2014年初,项目团队才达成共识,开始筹备做一个全世界独一无二的、可逆式主动止水的‘最终接头。这期间我们总共组织了十余次专家咨询会,攻关会议更是开了有上百次,先后推翻了十多个方案,同时也进行了数十次的验证性实验和调试性演练,最后才形成了港珠澳大桥沉管隧道新型的整体安装方案。所以说,真不容易,当时我就不同意推倒重来,怕麻烦是一个因素,但更关键的还在于我们要为此冒极大的风险。”

“什么风险?这风险有多大?”我追问。

高纪兵答:“很大。

“第一,我们的‘最终接头理论上是可以逆向操作的,但是对逆向操作过程中可能遭遇到的风险并没有实操的预案;第二,‘最终接头和33节沉管一样,不是说什么时候安装就可以在什么时候安装的,必须在允许的‘时间窗口内完成,如果等准备工作就绪,但‘时间窗口错过了,再装就很危险;此外我们受到欧洲的厄勒海峡沉管隧道施工意外的影響,尽管他们的工程技术人员也是一步一步地按技术规程来操作,但鬼使神差,一段管节就是因为‘密封门突然破裂而沉入海底,延误了工期。”

高纪兵说:“后来我们真的推倒重来了,好几次险情真是吓得人手脚冰凉。”

外国专家和中国工程师继续“统战”着,只有林鸣眉头紧锁。

“不,4年沉管隧道安装,33次‘深海之吻,从没有出现过这么大的偏差数据。这个数据会使港珠澳大桥建设的光辉变得黯淡!”

林总开始问身边的工程副总、设计总负责人:“你们要让这个遗憾永远地留在海底吗?你们甘心吗?”

副手们都明白老板这是决意返工,要“一意孤行”了。

但“返工”或者说“精调”,把一个已经固定在深海基槽内重达6000多吨的“大家伙”重新吊起,对准角度,再放到预期位置,不能保证调一次就成功,谈何容易?!

又是4个小时的集中“会诊”、务实讨论。

为了以防万一,设计人员事先已经为“最终接头”预设了一种断开装置,这就意味着“返工”是可行的。只不过茫茫大海,暗流汹涌,“最终接头”一旦重新断开、提起,不成功后果是什么?推顶系统,也就是“最终接头”最核心的部分,由两侧各27台千斤顶、顶推小梁及临时止水带组成,一旦腔内与外界(海水)的压力不平衡,脱开时就有可能被损坏乃至完全破坏,那么结果不堪设想。

“算了吧。”

“还是算了吧!”

几乎所有人都想说服林总罢手。

现在的情况已经是60分了,如果非要追求90分、100分,那万一失败了,所有功劳都会因为这一处闪失而消弭殆尽,况且新闻已经报出去了,成功的后面还要再来一个“是否成功,尚未知”?

怎么办?不返工不影响使用,但“17厘米的偏差”是个心病,留给历史的也将是一道永远抹不去的遗憾。返工重装,成功了便什么都好说,万一失败,整个大桥已经叫响世界的“成功”就可能毁于一旦,我们敢赌吗?!

怎么办?怎么办?怎么办?

决策者迅速思索着、权衡着——千钧压顶,何去何从?

这就是后来为什么有人形容“此一处血栓差点要了大桥的卿卿性命”!

中国人不是“吃饱了撑的”?

先按下林呜最后如何决策不表,我得先解决掉卡在喉咙里的一块大骨头,那就是中国人为什么要建港珠澳大桥。我说过了,港珠澳大桥不仅是桥,而且是桥、岛、隧一体化的跨海超级通道。那么,中国为什么要在珠江口外建这样的一座通道?为什么非要桥、岛、隧相结合?围绕大桥的建设——特别是桥身已现,芙蓉出水,中国人真的在浩瀚的伶仃洋上用自己的实力摆弄出了一条线条优美、嫦娥广袖般的长桥——各方的议论、猜测也就漫卷而来。其中,感到骄傲自豪的当然是大多数,他们为国家强大、为粤港澳三地的融合竖起大拇指。但也有人质疑,有人把话说得很难听:

港珠澳大桥,这座全球最长的大桥,在世界工程史上是个奇迹,在使用价值上却成了世界史上最大的难题——大桥即将建成通车,但给谁用?

祖国内地的车辆不能用,因为内地车牌不能出入香港和澳门。

香港的车辆不能用,因为香港车牌不能去内地和澳门。

澳门的车辆也不能用,因为澳门的车牌也不可以去内地和香港……

還有更大的难题:内地的车辆靠右行,香港的车辆靠左行,那么车该怎么上桥?到底往哪边行驶?

一连串的发问,看得出发帖人挺激动。

2017年12月5日,珠海的采访已经结束,《新闻调查》摄制组一行五人又来到北京北二环著名的德胜门桥的西北面,走进中国交通建设股份有限公司,采访了副总工程师、全国工程勘察设计大师,同时也是港珠澳大桥主体工程的设计负责人孟凡超先生。

因为一路上听人们都在“孟大师、孟大师”地喊,我一直以为这是一位耄耋老人,至少应该是位年事已高的“老权威”,但一见面发现,年纪并不大啊,后来一打听,还不到六十。

来到他的办公室,我直截了当地说:“不好意思啊孟总,原来咱们的采访只是想让您补充谈谈港珠澳大桥的总体设计,现在跟您商量一下,有个更大的问题您看能不能先谈一谈?”

孟总让座后问:“什么问题?”

“我们国家建设港珠澳大桥的初衷,换句话说就是为什么要建这座大桥?有人指责这是‘面子工程,是浪费,建了以后也没什么用。”

孟凡超笑了。他一笑我就知道问题不大,这个问题他能谈,一些来自“网络社会”的担心甚至微词有可能属于杞人忧天。

“好,我谈。你不用担心!”孟总说。

我们坐下,面对面,摄像师已经架好了两台摄像机,一台对着他,一台对着我,很正式。

“说到为什么要建这样的一座大桥,我们得先看看它所处的地理位置。”孟总说。

浩瀚的伶仃洋,人们大概都知道,1279年南宋大臣文天祥在广东海丰兵败被俘,押到船上,次年经过这片中国南部珠江口外的海域,留下了一首著名的诗作——《过零丁洋》。他那句“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁”里的“零丁”指的就是“伶仃”,而最后一句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”更是脍炙人口,700多年来不知道鼓舞了多少仁人志士舍生取义,为国捐躯。

伶仃洋水域面积大约2100平方公里,是珠江最大的喇叭形河口湾,半径60公里以内有14个珠三角的大中城市、7座机场,地理位置十分重要,在历史上就是中国南大门上的一道防线,今天更是珠海与香港、澳门携手打造“大湾区”前景非常辽阔的一个经济大舞台。从20世纪80年代开始,广东省依靠香港经济的带动成为中国改革开放的前沿省份之一,只是多年来粤东、粤西发展并不平衡,交通形成的阻碍是主要原因。

大家还记得亚洲“四小龙”和中国“四小虎”吗?

20世纪60年代,亚洲的中国香港、中国台湾、新加坡和韩国,相继推行“出口导向型战略”,重点发展劳动密集型的加工产业,在很短的时间内就实现了经济腾飞,一跃成为全亚洲最发达富裕的地区和国家。中国改革开放后,广东省出现了“四小虎”,这个“四小虎”包括东莞、南海、顺德、中山四座城市。开始的时候,大家的实力都差不多,深圳和珠海两个经济特区的实力也不相上下,但是后来,深圳的实力逐渐高出珠海七八倍,珠江东岸的东莞也早已把西岸的三只“小老虎”——南海、顺德、中山甩在了后头。

原因何在?

孟凡超说:“香港通过珠三角东岸这一侧的交通互联互通,已经实现了和内地,比如深圳的经济勾连,但和西岸、和澳门这边基本上是一个空白。”

受到香港的辐射带动,深港之间很快有了皇岗、文锦渡、沙头角等多个陆路口岸(如今口岸已发展到11处),良好的区位优势、投资环境,加上便捷的交通联系,吸引了大量的外来投资,其中七八成都是港资。而珠江口,东、西两岸天堑相阻,尽管靠近澳门,但澳门较香港的经济体量小,对珠海和西岸地区的影响力有限,导致珠三角西岸经济开发明显滞后,经济布局相对薄弱。

“如果要改变这种状态,进一步发挥香港经济在大湾区内的龙头和辐射作用,建一条港珠澳大桥就显得很有必要。”孟总说。

“那建成港珠澳大桥以后对香港、澳门有没有好处?”我问,而且有点明知故问。

孟总说:“当然有好处,物畅其流、人尽其便。如果港珠澳大桥建好了,两岸产业布局不断优化,三地融合会产生更大的凝聚力,可以越来越明显地展现出区域经济的优势与活力,这样就能使珠三角更具国际竞争力——

“事实上2002年建这个大桥的动议还是香港首先提出来的。”

“啊,香港提出来的?”

港英政府时代,香港人认为内地落后,对香港经济发展没有什么作用,建桥的积极性并不高。1997年以后,香港金融危机对香港的经济冲击,给政府和商界都提出了一个严肃的问题,那就是香港经济的未来怎么发展,怎么和内地进一步加强沟通,扩大经济腹地?这时候就提出希望开发珠江西岸,一定程度上避开与深圳的直接竞争。而港珠澳大桥建设之前有十多年吧,珠江口上除了一条“虎门大桥”,就再没有第二个通道,也没有建第二座大桥。时代提醒着香港人:解决海上陆路交通已显得非常重要!

我们把镜头推回到20世纪80年代。1983年,全国政协委员、香港著名投资家、设计师胡应湘先生就提出要在香港和珠海之间架一座跨海大桥,叫“伶仃洋大桥”。

从2004年开始到2014年,我在香港工作了10年,就是专门做新闻报道,对于香港的海底隧道并不陌生。比如1972年就已经通车使用了的“红隧”,全长186公里,连接起港岛与九龙,改变了人们想要过海(维多利亚港湾)就只能坐“天星小轮”等水上摆渡的习惯。后来香港东、西两个新隧道相继打通,“红隧”夹在“西隧”与“东隧”之间,又被人称作“中隧”。但是,对于胡应湘先生为什么要建议国家在伶仃洋上建一座香港与珠海之间的大桥,说实在的我都没有进行过报道(可见香港社会对这件事的确比较低调)。不过还好,《21世纪经济报道》的记者赵忆宁在港珠澳大桥通车前曾专门采访了胡应湘先生,胡先生回忆起了他与港珠澳大桥的前世因缘。

“港英政府在香港回归之前的方针是将香港与内地隔绝,最好不要与内地有任何瓜葛,实际上就是所谓的‘小心边界模糊论。而我的理念是香港一定要和内地挂钩,所以南辕北辙,伶仃洋大桥的方案就被搁置了。”胡先生说。

胡应湘先生的老家在广东花县(现为广州市花都区),他早年曾留学美国,1958年毕业于美国普林斯顿大学土木工程系。他熟悉美国的纽约湾区、旧金山区,以及日本的东京区,知道美国硅谷电子和计算机工业的王国,就诞生在旧金山那个湾区里面。这个湾区总人口只有700多万,跨海大桥却有5座。一个世纪前,旧金山湾区还只是一片果园,但交通发达了以后,1500家技术创新企业陆续聚集,“城市群”和“经济圈”的效应随后便逐渐产生。

胡先生說,“粤港澳大湾区”其实比“旧金山湾区”要大得多。

由此可以想见:根据经济发展的普遍规律,修建一座能把粤港“串起来”的伶仃洋跨海大桥,是中国经济未来发展的大势所趋。香港与内地的差异是一时的,改革开放以前,内地可以比作一个“大齿轮”,香港是一个“小齿轮”。刚开始,香港这个“小齿轮”慢慢带动着“大齿轮”,但是,内地经济起色以后,“大齿轮”越转越快,香港作为“小齿轮”就必须加快转速才能跟上这样的发展。建设港珠澳大桥是其中一项必要的硬件,让香港在国家的发展中也能跟上转速。

胡先生的胸怀真大,三四十年前就有这样的眼光和见识!

当然,胡应湘先生倡导修建的“伶仃洋大桥”,还不是如今的“港珠澳大桥”。

对于伶仃洋大桥,有人说是计划搁置后被后来的港珠澳大桥计划所取代。孟总纠正说,这个说法不成立。因为在港珠澳大桥建好了以后,从地图上看,香港、珠海、澳门已经实现环抱,但这不是规划的全部,港珠澳大桥使港、珠、澳实现了海上连接,这只是一个大圈、外圈;里面我们今后还要恢复建设“伶仃洋大桥”,是第二个圈;再里面还要建没深圳与中山直通的“深中海上通道”,这是最单圈。这样一座大桥都建好了,珠江三角的交通路网才算完成,才能与内地的公路网实现通连。

“那也就是说,托动粤港澳三地经济发展是建设港珠澳大桥的最主要目的?”我问。

孟总说:“对。在这一点上,香港起到了领头羊的作用,是提出者;澳门应该是一个积极的跟进者;广东省因为始终觉得珠海的发展比深圳慢,很大程度上是因为接受不到香港的经济辐射,而大桥的连通可以帮助珠海承接香港的产业转移,所以积极响应,那中央政府的身份应该怎么说呢?是一种战略上的支持者、支撑者。

“就这样在2004年初,中央政府已经决定接受香港的建议,并正式启动了港珠澳大桥的前期工作,那个时候我们‘中交公规院就接受了三地政府的委托,正式承担起了港珠澳大桥的工程可行性研究的这么一个报告的前期规划。”

“从那时开始到现在,您跑珠海、香港、澳门总共跑了有多少趟?”

孟总说:“数不清。”

其实早在两千多年以前,一条以中国徐闻港、合浦港等港口为起点的“海上丝绸之路”就曾经搭建过世界性的贸易网络。中国的货物经伶仃洋出海与我国沿海及世界诸港相连,伶仃洋就已经成为“海上丝绸之路”的东方发祥地。时间跨越了两千多年,到2013年,中国新一代领导人又提出了“21世纪海上丝绸之路”的构想,港珠澳大桥围起来的“粤港澳大湾区”,客观上就变成了新的“海上丝绸之路”的起点之一,这在未来,必然要承担起国家一带一路、扩大对外开放的重任。

如果说意义,还有比这个更远大的吗?

对,没有比这更大,但并不遥远。

2009年12月15日,就在珠海著名的情侣南路靠近海边的一片宽阔的绿地上,粤港澳三地政府隆重举行了港珠澳大桥的开工仪式。时任国务院副总理李克强亲临现场宣布大桥项目开工,并见证了海面上抓斗船伸长巨臂轻轻挖起了千万年来沉积于海底的第一铲泥沙。

港珠澳大桥历经十几年的协商、论证,到2011年1月4日,主体工程的“岛隧工程”正式启动,从此拉开了整个大桥施工的序幕。不过大桥开始建了,周围的议论并没有停止。我继续向孟凡超孟总索要答案。我说:“港珠澳大桥的战略意义、经济意义我们都清楚了,可有些具体问题真的是没办法回避,现在不少人已经在担心这个大桥建好之后,使用率究竟有多大?我们现在内地到香港、香港到内地还需要两地车牌,谁手里能同时拥有粤港澳三地的车牌?肯定是凤毛麟角。大桥建成以后,这个问题怎么解决?确实有个通关的障碍。”——这回,问题有点尖锐了。

孟总說:“对,这是一个问题,但我认为这是暂时的,因为香港的未来一定是要和‘珠三角融为一体,和国家经济大发展融为一体。以后如果我们很快实现了社会经济、文化一体化,香港、澳门、广东等城市就是一个世界级的‘超级城市群了,我们未来的发展方向不应该是彼此越来越封闭,或者说还要坚守过去的什么交通管制、牌照限制、通关限制,我们应该实现全方位的互联互通。”

“您说未来通关限制有可能会被取消?”

孟总答:“为什么不可能?至于说到香港、珠海两地开车左舵右舵的问题,那更容易解决,而且在港珠澳大桥现在的设计上,我们已经建设了‘换道立交,这问题简单安排一下就完事了。”

“啊?简单安排一下就完事了?”这么说如此轻松?听了孟总的解释,我心里豁然开朗。

是啊,为什么我们看待今天的港珠澳大桥目光不能放远一点?

海峡两岸暨香港、澳门,汽车牌照、开车习惯、通关便利等问题也曾在我心里纠结,好一阵子找不到出路。但现在,经孟总这么一说,等到将来“大湾区”规划落实,广东的广州、深圳、佛山、东莞、惠州(不含龙门)、中山、珠海、江门、肇庆9市和香港、澳门两个特别行政区,11座城市,注定会形成一个“城市群”、一个“经济圈”。大家在一起共同发展,将会成为与美国纽约湾区、旧金湾区和日本东京湾区并肩的世界四大湾区之一,是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。这些湾区都是先建设海上巨型通道,然后再连接相关城市,经济要起飞,交通要先铺好跑道,这“跑道”在海上是什么?就是桥梁!如此看,有些经济学家分析说我们的港珠澳大桥其实已经建得有点晚了,还真是不无道理。

孟总说:“小平同志说50年不变,我想到了50年以后,真的没有什么变化的必要了,都一体化了。”

可不是嘛!

十几年前,深圳还有“二线关”,我们内地人要到深圳去出差、办事还受到过管制,还要单位开介绍信、通关手续。但今天这件事已经成为历史,年轻人不知道,仿佛没有发生过,甚至现在我要写文章了,想上网查一查相关的时间节点,无论是输入“深圳何时取消进入管制”,还是“深圳何时开始自由出入”,或者“深圳二线关”等,屏幕上出现的都是一种答复——“对不起,百度百科尚未收录这个词条”。

一抹云,一阵风,历史会永远踩着时间无限地向前延伸,但很多事,很难留痕,或不等留痕,就被人忘了。

能当“逃兵”你也逃了?

刘晓东,港珠澳大桥岛隧工程项目部副总经理、设计总负责人。

人不高,和大家一样,整天把自己装在工作服里,看不出算不算健壮,但眼睛近视,不怎么喜欢表现,尤其那双目光好像总是有意躲在镜片之后,有种威严和淡定。总设计负责人嘛,他和他的同事所负责设计的是港珠澳大桥最重要、最核心、最困难的部分——岛隧,这个工程关乎整座大桥的成败,这样的人,面带威严与淡定是必需的。只是想不到好不容易抓到他采访,原本属于典型南方人的他,说起话来,却似一个北方大汉——粗犷,坦荡。

2017年11月27日上午,本来“关于设计”我们要从从容容地“好好谈”,但他没时间,改成了下午;下午本说可以,但4点又突然要出差赶飞机,天哪,大忙人。采访只好在中午12点匆匆吃了饭后开始,压在他两点半去机场之前,满打满算也就两个小时的时间。

“没办法,您太忙了,我们又有很多的问题要问。”我上来就说,表示有点担心这次采访能否完成好。

晓东总(公司人上下都这样称呼他)说:“没关系,有什么话您尽管问吧。”

我接受了他的安慰,说谢谢,但按职业习惯,“时间短有时间短的打法”,就先问了一个比较轻松但他又必须回答的问题。

我说:“听说E1安装时很艰难?”

我说的E1是港珠澳大桥海底隧道33节沉管中的第一节沉管。“E”指的是英文element的首字母,意为“元件”。“这节沉管的设计和制作本身就有一大堆的故事,但我现在要问的是安装,因为非常不顺,据说你们整整干了96个小时?”

晓东总点点头。

按照设计,港珠澳大桥的海底隧道由33节沉管组成,每个标准管节长180米、宽37.95米、高11.4米,采用两孔一管廊的形式,总重量约8万吨,相当于一艘中型航母。

就是这样的33个“大家伙”,组成一条5664米长的隧道,那工程怎么做?安装究竟遇到了什么难题?

简单说,港珠澳大桥的海底隧道不是一条龙被随便甩到海底,任海浪、暗流涌动,那样的做法不可能不令人担心,也不可能确保120年的使用寿命,相反,这33节沉管是要被放入事先已经在海底开挖好了的一条长沟,准确地说,是一条被整平过了的20米深的基槽,这条基槽也不是一条线在一个基准上被绷平的,是深浅不一,带弯度的,其中最深处可达48.5米。“E1”是第一段,是和西人工岛“暗埋段”发生结合的第一节。

从技术角度上讲,中国人在建设港珠澳大桥之前,没有足够经验,全国的工程技术人员也只是做过几条长约几百米的江河沉管隧道,对外海还是深海,以及要深埋的沉管,根本就“一无所知”,是第一次尝试。开始,中国人也很希望与全球的沉管专家合作,哪一国的都行,请人帮我们一起来解决港珠澳大桥所面临的多项特殊难题。但因为技术垄断、商业趋利等原因,人家要么跟你漫天要价,要么对你实施封锁。

没辙,中国人只有自己干,搞自主创新。

2013年5月2日,经过了几个月的生产制作,舾装,浮运,33节沉管中的“老大哥”E1就要开始下水了,媒体把这一场“首战”形容为世界上最大的海底沉管隧道即将开工的“首场秀”。然而,E1在沉管最后一轮沉放后,检测结果显示:“管艏与暗埋段匹配端高程误差达11厘米。”这个“11厘米”是什么意思?沉管与西人工岛的“暗埋段”相接出现了偏差。这个谁也没有想到。承接沉管着床的海底基槽,由于基础做完后静置了一段时间,里面出现了严重的回淤,加上作为首节沉放的沉管,不仅要与西侧人工岛对接,其管体要求还有斜度,要使沉管精准放置到位,很多因素的制约根本回避不掉。最大的风险来自基槽内海流流速的未知与突变,作业空间有限,无法进行机械整平,最后只能靠22名潜水员轮流下海,用双手一寸一寸地清淤,然后人工铺设作业——

潜水员进行清淤的时候,现场总指挥林鸣端了个凳子坐在安装船的甲板上,双目凝视海面,久久纹丝不动。在场的每一个人都清楚,从5月2日上午沉管出坞开始,林总就这么一直地盯在指挥现场,和现场的控制与操作人员讨论编队、浮运、转向、系泊、沉放等每一个细节,下达每一个指令,大家没合眼,林总也没有合过一次眼。

有媒体也把这场“首秀”形容为“海底初吻”,本来是有把握、可以期待成功的。但是……

难怪晓东总说:“第一次安装就是96个小时,这个安完以后,其实大家心里面是有压力的。”

“压力是什么,不相信能做成?”我问。

晓东总说:“按国际上一般的做法,同类沉管隧道的沉降可以控制在20厘米,但港珠澳大桥的沉管除了要求不得大于20厘米,差异沉降更不得大于2厘米。这些都是指在120年的使用过程中,不是只管十年八年,所以太难了。”

“因为难而有压力?那开始这些问题有没有想到?”我问。

晓东总说:“没想到。过去我们设计、实验都是在办公室或实验场地,现在真的到海上了,到海上走了一圈,终于知道各种不确定的因素太多了,很可怕。还有时间问题,这节沉管我们准备了差不多有一两年的时间,这才是第一个,后面还有32个,这么熬人的工程谁受得了?问题一串接一串,哪个环节出了问题都是失败。”

我说:“当时有很多设计和施工人员,尤其是设计人员听说都走了?”

晓东总不否认,说:“对。”

我问:“那你怎么留下来了?”

“我?”显然刘晓东没有想到我会如此直接地把球踢给了他,“我,我们,是没办法。”

“没办法?”

晓东说的“我们”,我知道指的是谁,就是现场总指挥林鸣和他。

我又追问:“那就是说如果你有办法,当时你也当逃兵了?”

晓东总说:“说老实话,当时能走我也走。确实当时对这个工程心里没底。就是到了后来我们做到第10个(沉管)了,心里有点数了,也还是要小心翼翼,像走钢丝似的,一些突发的事情总是让人始料不及,比方说大海什么时候不高兴了就突然给你弄出点意外。(工艺)你是会了,但能不能把细节控制住,一点错都不犯?几百个环节,所有的细节都在工人的手里……林总是总指挥,我是设计总负责人,我们俩不能走,走了这个台就散了。”

“换句话说别人能当逃兵,你走不了?”我说。

晓东总说:“我说的是大实话,高尚的东西可以讲,但是在这个岗位上……”

我看出刘晓东的无奈,更通过他的话嗅到了工程开工之初,凡事的“那个难”!

对于港珠澳大桥的海底隧道,当时第一难的就是33节沉管的“浮运”,海上运输。每一节沉管8万吨,受到气象、海流、海浪、海潮等因素影响,对浮运拖航的掌控非常之难;第二,沉管“安装”要在规定的时间和最深水下50米的海况条件下完成,还要达到苛刻的安装精度,施工区域属于极为松软且类型多样的土质,每一节深埋的沉管头顶都要承受20米厚的覆土荷载,加上伶仃洋适合沉管浮運与安装的“天气窗口”一个月仅一两次,时间上也不允许你慢慢干!

为了攻克“浮运”与“安装”的两大难题,工程从设计到施工必须突破三大瓶颈:

第一,海况预报从宏观到微观。原来我们做科研,做泥沙回淤的研究,只限于宏观层面,比如大江、大河或者一片海域,最小的航道回淤也要几十公里长,很少会具体到某个“点”;现在,人们要从几十平方公里的宏观预报收缩到沉管基槽8000平方米的一个小小的范围,难度陡然增加多少倍?第二,从长期到短期。以往我们做泥沙回淤是以“世纪““百年”或“几十年”的时长来设计研究;现在必须缩短到“十天”“几天”。第三,泥沙回淤预报的微量化。也就是说,以往我们做泥沙回淤预报的量级是以“米”来计量的,通常是1-2米,最小也是以50厘米来计算;现在港珠澳大桥的隧道工程,要求的是10厘米、4厘米……

得,正经的话题还没谈,一条55公里长的海上交通通道,桥是露在海面之上的,隧为什么要潜入海底几十米的深处?此外还有工程设计,为什么要确保120年的使用寿命?用什么手段和措施来保证120年?还有岛,两座人工岛,怎么和隧道接驳?怎么就突然间能够“站立”在茫茫大海?水面上连块礁石都没有,怎么“平地起高楼”?还要让它一劳永逸?等等,我都还没有问。

没办法,刘晓东出发的时间已经到了。

我只好放他走,约好以后有机会再谈,或电话,或微信。

拍没拍过桌子?火星撞地球啊!

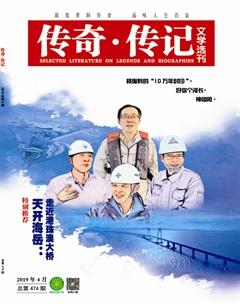

常听人说:港珠澳大桥之所以有今天,两个人功不可没。

这两个人,一个是林鸣,另一个是朱永灵。

我写港珠澳大桥,无意为此二人作传,也没这个资格。但走近了这个工程,我发现,的确处处离不开这两条汉子。

英雄的工程论英雄,港珠澳大桥的全体参战人员,两万多人,从前期到后期,从勘探到论证,从设计到施工,从预报到海事,从管理到后勤,甚至包括开船的、潜水的、做饭的、勤杂的,每一个人都有故事,都是豪杰。天开海岳,巨龙出世,林鸣与朱永灵这两条好汉搭档了十几年,一个作为岛隧工程的总经理、总工程师,担当着港珠澳大桥最艰难、决定着成败的工段——海底隧道的设计与施工;一个作为大桥管理局的总当家,舵手一样地随时把控着整个工程的进展、质量、安全、预算和其他一切庞杂的事务。

2018年1月26日,我在港珠澳大桥的官方微信公众号上看到:

这是一个值得数千建设者铭记的日子,港珠澳大桥岛隧工程暨“第四战役”总结表彰大会在东人工岛举行,宣告了历时半年的“第四战役”建设任务取得了决定性的胜利。珠江口的新地标——东、西两座人工岛在伶仃洋上珠联璧合,熠熠生辉;一条最美海底隧道犹如潜龙出渊,以宏大壮阔之姿展现在世人面前。

港珠澳大桥管理局朱永灵局长,中国交建各参建单位的相关领导,岛隧工程项目总部、设计分部、各区负责人及受表彰的建设功臣、先进个人等,500余人参加了大会。

关于这场庆功大会,白巧鲜大姐在我没有到达珠海做补充采访之前就向我提起,我到了珠海,她又打开手机给我放了当时她在现场的音频记录。

白大姐说,当时很多人都哭了,她也忍不住掉了眼泪。

更忍不住的是朱局。在庆功之后的会餐大会上,朱永灵局长突然举起杯,走向林鸣,两位豪杰将酒杯郑重地碰在了一起。这一碰,用后来林总接受采访时跟我说的原话就是“什么都没有了”,我当时的理解是“一碰泯恩仇”。

林总不语,但内心对朱局的感激溢于言表。

我不知道,林鸣与朱永灵,这两个人在港珠澳大桥建设中的关系怎么样,合作得顺不顺。

其实从2005年,港珠澳大桥的前期协调工作刚刚启动,朱永灵就来到北京求助中国交通建设股份有限公司,想请“中交建”为港珠澳大桥量身制定一份《施工指南》。那时候林鸣作为总工程师,对朱主任深怀好感,下定决心要全力参与港珠澳大桥的前期调研乃至后期的设计与施工。

伟大的时代,伟大的项目,国家有实力,三地有热情,哪个“搞工程”的会不动心、不想参与?

关于他们二人的关系,也许在项目开工前曾有过情投意合的“蜜月期”,而后在漫长的设計与施工中,两个人更因为种种问题有过争执且互不相让、各执己见。但他们心中都只有大桥,一切的争吵都是为了大桥的设计与建造。

我曾经问过港珠澳大桥管理局的工程总监张劲文:“我听说林总性子很急,经常发火,和你们大桥局的很多人都拍过桌子。他和朱局也拍过吗?”

张总监一边笑一边回答:“何止是拍过?火星撞地球啊!不止一次!”

听得我和白巧鲜大姐都笑疼了肚子。

后来为拍桌子的事,我还当面问了林总,也问了朱局。

林总说:“工程中我们有过很多争执,可以说整个岛隧工程就是我们两个人‘吵上去的。”

朱局说:“两个人都动了肝火。但他(指林鸣)对的地方,我最终都会支持他。我认为必须要做的,我也会坚持!”

林鸣承认:“每次争执之后朱局总会支持我,但你知道坚持是很伤人的。”

朱永灵则认定:“两个人都是心中有目标的人,只要有目标,大家最终都不会伤感情!”

我知道林鸣跟我说“坚持是很伤人的”指的是哪些事,同时我也理解朱永灵说的两个人心中都有目标,这“目标”是什么。

就是指港珠澳大桥。

所谓“心底无私天地宽”,用这句老话来形容这两位英雄,最恰当不过。

共同的事业让他们在争吵中坚守着国家的利益和国家的声望。朱永灵、林鸣,以及所有能够参加到港珠澳大桥建设中来的建设者们都常说:“世界各地有才能的人很多,但有机会的人并不多。我们生逢其时,这个项目是国家珍贵的品牌,一定要珍惜!”

让我们再回到2013年5月2日,港珠澳大桥岛隧工程的33节沉管“首节”在这一天安装,之后的72个小时,巨大的沉管被连续下沉了两次,但无论安装人员怎样镇定、细心,安装误差都达不到设计的要求。长达96个小时的磨难,第一节沉管的安装吓跑了很多工程技术人员,甚至连设计总负责人刘晓东都说只要能走,他当时也会当逃兵的。

那么,就在这个重要的工程节点,朱永灵局长在哪里?

2018年3月20日,我重访大桥局,再次采访了朱局。

这一次朱局跟我说:“每一次工程的节点,每一个重要的施工单元,我都要求自己和承包方在一起。”于是我问:“那E1呢?2015年5月2日,岛隧工程第一节沉管安装的时候,您在哪里?”

朱局告诉我,为了让林总获得最大的指挥权威,E1的安装他一开始是守在办公室里,关注着前方施工海域的每一刻进展,第一次沉放嘛,谁都紧张,朱局不在船上是为了避免大家有压力,但是第一次安装,偏差13厘米,第二次安装,又差了11厘米,这和设计要求“必须控制在7厘米以内”相比,有不小的差距。朱局知道这样“交差”是肯定不行的。

于是在5月5日夜里1点钟左右,朱局来到了指挥船。

“我看到很多人都躺在甲板上,横七竖八的,人们的身体和心理都累到了极限。”朱局回忆当时的情景时说。

“当时,人们都觉得没法再做第三次了?”我问。

朱局说:“对,大家都干不动,也都不想干了。”

“但设计师怎么说?施工的监理方又怎么说?”

“都不同意,就是都接受不了这个偏差。”

而此时,媒体早已是“长枪短炮”地守在了周围。

整个世界仿佛都在等中国成功的消息!

朱局说他要说服林总“再来一次”。他分析,第一节沉管需要和西人工岛的“暗埋段”相结合,这一节沉管在海中的姿态不是平的,是要放在斜坡上的。为了使沉管能沉入水中,沉管内部的水箱事先就要灌满水,但这样,水箱遇到斜面就放不平。因此他提出:“能不能再来一次?我们这次先接头,之后再对尾巴。当然,如果大家实在太累了,就先回去,明天下午3点我们再来接着放。”

对于朱总到现场的安慰和支持,林总心里肯定是非常感谢的。

但已经72个小时连续作业了,再沉放一次?

他很担心。疲劳是工程的大敌,就像疲劳驾驶。

人在疲劳时很容易出错。第一节沉管4.5万多吨的大家伙,一旦操作失当,轻者要接受再次失败,重者可能会把船拉翻,结果有可能是船毁人亡。

怎么办?

现场的气氛沉闷极了。可乐、咖啡原來都是可以提神的东西,现在不再能发挥一丁点作用。

但朱局很镇静,坚持着,耐心地拜托着大家:“最后再放一次,若还不行,我也认了。”

“大实话。您当时就说了这么一句大实话?”采访时我问。

朱局说:“对,我当时说的就是这句话。出了问题,我知道,我也是要承担风险的!”

于是,E1开始第三次安装。

也许是大海无情亦有情,谢天谢地,这一次,成功了——

水下测量,送上来报告结果:第三次安装,E1的沉管偏差只有5厘米,完全控制在了设计要求的7厘米标准之内。

在港珠澳大桥岛隧工程的建设中,大桥管理局和林鸣团队采用了“设计施工总承包”的合同模式,这一点尽人皆知。这种模式,百分百地创新,最好地适应了“摸着石头过河”、边设计边施工、边施工还可以边修改设计方案的现实需要。

其实,按照这种模式,林鸣作为岛隧工程的“总承包”,理论上权力和责任都应当是对等的,换句话说,对于任何一项具体的工程施工,原则上林鸣愿意怎样做就可以怎样做。

然而,港珠澳大桥这个工程实在是太大了,谁都不敢掉以轻心。因此在朱永灵代表大桥局,也就是代表港珠澳大桥的甲方跟林鸣这个施工团队的乙方签订了建设标书的同时,朱局还请来另外一个乙方,也就是第三方的工程监理,和他再签了一份合同。这一点人们也是很清楚的。按照这份合同,工程监理要代表“甲方”的利益,于每一个项目施工的具体操作文件上签字,而且不是整份文件签,不是原则上的“同意”,而是“页签”,也就是说监理要每页纸的施工方案上面签上自己的名字。

林鸣团队在岛隧工程“设计施工总承包”的框架下,尽管可以充分发挥设计、施工的联动效应,但他的每一个动作也都不得不受到来自甲方和代表甲方利益的监理一方的制约。

现在我终于理解为什么林总说“我们整个的岛隧工程”都是他和朱局“吵”上去的,是在互不相让的“较真”中,最终找到了一个最合理的方案。

一个人能力再大,再有超人的才智,多一双眼睛帮你警惕着总是好的。

有制度限制,就多一份保证,多一分安全。这也是对国家重大命脉工程负责。

这一点林总其实从一开始就明白,但是他说:“该坚持的时候,我还是会坚持!”

可巧,朱局在我对他的采访中也说了同样的话:“该坚持的,我一定要坚持!”

嘿!这两个人!

两个人的目的,都是服务于大桥,前瞻性地要对得起国家、时代和未来。所以就一路这么较着真,一路这么“坚持着”,走过了7年!!

从“小鲜肉”到“老腊肉”

曾经,我在港珠澳大桥人工岛的工地看到了很多的标语,有洋的,有土的,但精准、实用。

不过其中有这样两幅,猛地一看让人费解:要做“有故事的人”“有气质的人”,“故事”和“气质”与文人有关,披肝沥胆与敌人厮杀的勇士有关,但和工人,和普普通通出力挣钱的工人有什么关系?直到有一天我想起我们《焦点访谈》有一位观众熟悉的节目主持人临近退休了,在最后一次开年会的时候他说了这样的一句话:“人生两样东西最重要:一是经历,二是尊严。”哦,我忽然明白这话与人工岛工地的标语如出一辙,“经历”通着“故事”;“气质”连着“尊严”——

莫日雄,我在港珠澳大桥东人工岛采访到的第一位一线领班的工区副经理,对他的采访,因为是所有采访中的第一个,编导事前又告诉了我他的大致故事,所以提问可以精心设计:

“小莫,”我上来就拉起家常,“你能跟我说说,从什么时候开始,人们就不再叫你‘小莫,而是喊你‘莫总”?

莫日雄笑道:“哈哈,2015年以前我都是‘小莫,后来就成‘莫总了。”

“你刚上岛的时候是个什么样子?现在什么样?”我问。

莫日雄又是哈哈大笑:“开始我是‘小鲜肉,现在?现在变成‘老腊肉了。”

他这样说,我也忍俊不禁。

其实小莫2011年来到港珠澳大桥“岛隧工程”的时候才从学校毕业两年,所学专业就是港航——港口航道。

“那倒是专业对口啊。”我说。

莫日雄:“对,只是到了岛隧,这里要干的有‘人工岛‘码头‘道路‘房建‘桥梁,还有‘隧道,很多东西我都没涉及过,得慢慢学,压力特别大。比如最开始我是一个质检员,负责带着人往泥里打砂桩。”

小莫说的“砂桩”就是“挤密砂桩”,这我知道,费了不少精力才弄懂其原理和操作。

“这件事情对你来说很难吗?”我问。

莫日雄:“很难,我那时带人打的砂桩是人工岛与隧道的接合部,也就是岛上‘现浇暗埋段的地基硬化。在海底,什么也看不见,而且水下地质变化很大,有时候你的钢管打不下去,打不到那么深;有时候打下去了,可是往里面灌沙的过程如果拔得太快,那么这个桩也会断掉,就是说这个沙不连续,中间进气了,就废了。”

按我的采访计划,跟小莫聊天,施工的技术问题不是主要的,我想知道的是他怎么从一个技术员变成了一个管理者,面对来自五湖四海的建筑工人,他这个“小鲜肉”怎么变得成熟“老辣”?

“工人们好管吗?当年你那么年轻?”我快速转移话题。

“哦,开始的时候很多事还真把我卡住了。比如工人做清水混凝土的制件,过去我们的要求是按厘米的标准验收,正负1厘米。但港珠澳大桥的岛隧工程,现在是毫米,那厘米跟毫米之间是很大的级差,从开始的3毫米、2毫米、1毫米,到后来接缝不能大于0.5毫米,这对工人来说简直是不敢想的一件事!”

“20倍之差?”

“对,20倍!”

“工人接受不了?”

“对,不仅接受不了,还根本不理解,认为没必要!有一阵子坚决不愿意执行!按林总的要求,我们后来做的人工岛,就是一个艺术品。要按艺术品的要求去做好每一件事,在这个要求面前,以前的一些不良习惯、施工习惯、操作习惯等,统统地都要改掉!”

“那当时你心里有质疑吗?觉得这样要求是不是太过苛刻?”

“我当时心里也确实有此质疑,觉得做不到。就像老烟民,他抽了二十几年的烟了,你让他突然不抽,这基本上是办不到的一件事情,所以在这个过程中工人的反对情绪也蛮高。”

怎么办?“小鲜肉”怎么对付这些到处走南闯北接工程的“彪悍大哥”或大叔?

“没办法啊,就得耐心说服,跟他们整天混在一起,告诉大家港珠澳大桥是120年的世纪工程,毫米级标准,谁都必须突破自己,然后养成好习惯、高标准,过一段时间你自己手艺也提升了,也是一种难得的收获。”

“之后呢?”

“之后工人就慢慢地习惯了,而且后来做惯了0.5(毫米),看到自己的手艺还真今非昔比了,他们也尝到了甜头,说,嘿,将来咱从港珠澳大桥的工程中撤出来,再到哪里去接活,咱都是老师傅,都很牛,因此也都很高兴!”

跟着大工程,自己也成长!——这一点,我在港珠澳大桥几乎听到所有人都这样说。

余烈,港珠澳大橋管理局的一位副局长,这位大才子,专业是公路桥梁工程,但却有着诗人情怀,文笔极畅,一篇3604个字的《港珠澳大桥记》写得洋洋洒洒,让人忍不住联想《滕王阁序》《岳阳楼记》——天开海岳,五岭巍巍,天堑阻隔,港澳失离……

他在写《大桥记》的时候还曾这样动情地描述:“去燕雀之小志,追鸿鹄之高翔——大桥飞渡、隧道潜行。时逢盛世,造就英豪!

“港珠澳大桥自筹划之初,四千精英,闻鸡起舞,百十团队,破壁凿光。曰创新,久久为功,日琢夜磨;曰拼搏,兢兢业业,如履薄冰。七年所历,孜孜以求,其中曲折,步步惊心。幸赖精英团队,运筹帷幄。精工传世,铸此辉煌。

“壮乎哉,大桥!”

小莫刚来工地时个性很腼腆,几乎不会跟人红脸,但后来成为领导,他说自己改变了很多。管理上张得开嘴、下得去手、想得出办法。咱就拿“抽烟”做例子:

港珠澳大桥“岛隧工程”一开始,两个人工岛上要求工人师傅们不能在工地上随便抽烟,但这个要求太严厉,工人和管理者都认为“不现实”;以后就退一步改成抽烟可以,但不许随地乱扔烟头。

这个约束,说出口容易,执行起来却很难——你想想,建筑工人,基本都是男性,整天干活,泥里水里,累了烦了抽根烟,缓缓神儿,然后接着干,这种现象再普遍不过。那抽完了烟,烟头儿随手一扔,几乎人人都是这样做的,现在不许扔烟头了,就是知道好,习惯也是很难纠正的啊。

后来小莫想出这样的一个办法:发给每个人一个能装烟头的小盒子,让工人就揣在工作服的口袋里。干什么?抽完烟烟头别乱扔,都把烟头放进小盒子。攒够了换东西!比如攒5个烟头换一个苹果,攒10个烟头换一瓶可乐,等等。这个方法刚提出来时惹得很多人都大笑:这,这也太幼稚了吧。

但不这样做又怎么调动工人养成良好习惯的积极性呢?

没其他好措施就先坚持一段吧。

结果,这个法子坚持了一段时间,还真管用。

后来很多人,已经不是在意那一个苹果、一瓶可乐了,而是自己养成了好习惯,开始有点“小骄傲””小自豪”了。

“有故事”“有气质”就是这样养成的?

对。

现在,两个人工岛,小莫不说我还不注意,他一说,我就格外地留意观察,工地上真的很难找到烟头,也没有见过哪一位工人抽烟打歇,抽完了就把烟屁股随手一扔那样的“潇洒”举动。

神奇吧?一个人的习惯养成易,改掉难;一个人的习惯扳过来易,众人的习惯扳过来难,但港珠澳大桥的“岛隧工程”就这样靠管理帮助工人养成了很多良好的习惯。

地上没有烟头,工程现场到处秩序井然,难怪港珠澳大桥岛隧工程开工7年来,没有发生过一起安全生产和质量责任事故,这和工人手头干净、利落是不是有关?我问小莫,莫经理点点头,说:“是的,还真是。要不几千号人怎么一个号令——‘千人走钢丝,我们就走起来了?军队讲究纪律,令行禁止,打起仗来才能常胜不败;工程讲规矩,一丝一毫,定了标准就能执行,质量才有保证!”

愿得此身长报国,何须生入玉门关。

我又想起《港珠澳大桥记》:超级工程,同之大业,不朽之盛事,奋进之鸿篇,英雄之伟绩!

这英雄不是一仗打下来的,是千磨万砺,久久为功!

〔本刊责任编辑 钱璐璐〕

《天開海岳:走进港珠澳大桥》〕港珠澳大桥的相关规则

港珠澳大桥正式通车意味着驾车从香港到珠海、澳门时长从3个小时缩短至45分钟左右,粤港澳三地民众热切期盼的“大湾区1小时生活圈”正逐渐形成!有关港珠澳大桥的相关规则一定要弄清楚。

什么车能够上桥通行?

港珠澳大桥可通行车辆包括:跨境巴士、穿梭巴士、跨境出租车、货运车辆、跨境私家车等。

其中大家最关心的是跨境私家车的配额。在粤港两地牌方面,大桥开通前给香港私家车及内地私家车发出的配额分别约为10000个和1000个。此外,粤港政府还将在之后的适当时间宣布允许目前持有配额使用其他口岸的粤港两地牌跨境私家车,免手续试用大桥的细节。

由于具备上桥资格的私家车数量有限,为了满足更多旅客的需求,政府还特别开通了穿梭巴士和跨境直通巴士。

穿梭巴士有香港往返珠海和香港往返澳门两条线路。车辆只在口岸间往返,乘客在口岸处下车,自行过关前往目的地。穿梭巴士正常情况下发车间隔约为5至10分钟。白天票价58元,夜间票价63元。儿童和老人可购买5折优惠票。

跨境直通巴士则可以直接接送乘客,跨境往返香港市区及珠三角各城市内的固定站点。

港珠澳大桥如何通关?

大桥将采取“三地三检”的通关模式,实行24小时通关。三地口岸由三地政府各自负责设立和管理,均位于各自属地内。其中珠海、澳门之间采取“合作查验、一次放行”的创新模式。即取消了两地口岸之间的缓冲区,直接把两个口岸连在一起,旅客只需要排一次队就可完成出入境手续。

需要注意的是,无论是私家车还是客车,都只允许司机一个人驾驶车辆进行车辆通关,而旅客需要下车前往“出入境”随车人员验放厅进行通关。

大桥如何收费?

港珠澳大桥全线设置1处主线收费站,双向共有20条收费车道。

7座以下私家车、出租车收费标准为每车次150元;过境巴士每车次200元;穿梭巴士每车次300元;普通货车每车次60元;货柜车每车次115元。

收费方式采用国标ETC和香港快易通等电子不停车收费及人工收费两种方式。大桥收费站现金收费为人民币,非现金结算以人民币计价。未携带人民币的客户,只能在人工收费车道通过银行卡(包括银联、万事达和VISA卡)、支付宝、微信等非现金支付方式进行缴费。

大桥如何变换车道?

根据工程设计,港珠澳大桥上采用内地右侧通行规则,车辆到达香港或澳门口岸后完成左右侧交通转换。到达目的地口岸时,相关指引会引导司机按照相应方向调整。

大桥上可以开多快?能掉头吗?

港珠澳大桥主体工程全线设计通行速度为100km/h,具体通行速度将根据通行情况、气候情况、交通事故处理、交通控制等因素进行调控。就大车而言,有关车辆在大桥主桥行驶时须使用慢线,车速限制为80km/h。在非紧急情况下,车辆在大桥主桥及口岸均不允许掉头。

大桥上有公共厕所、加油站吗?

港珠澳大桥上未配备公共厕所,亦不能随意停车。上桥前,三地口岸均配备公共厕所;大桥全线未设置对公众提供加油服务的加油站。

根据主体工程设计,在东人工岛预留了观光、游览、休闲等功能区,三方政府将视情况决定何时对外开放。

(来源:中国国际广播电台南海之声2018年10月23日)