何谓“高山苔原带”

——由一道高考题引发的思考

安徽 吕祯婷

一、问题的提出

【典例】(2016年全国新课标卷Ⅱ·6~8)在全球气候变暖的背景下,我国长白山高山苔原带矮小灌木的冻害反而加剧。调查发现,长白山雪期缩短;冻害与坡度密切相关,而与海拔基本无关;西北坡为冻害高发区。据此完成6~8题。

6.在高山苔原带,与坡度密切相关,而与海拔基本无关的指标是

( )

A.大气温度 B.降水量

C.积雪厚度 D.植被覆盖度

7.长白山西北坡比其他坡向冻害高发,是因为该坡

( )

A.年降水最少 B.冬季气温最低

C.年日照最少 D.冬季风力最大

8.气候变暖但冻害加剧的原因可能是

( )

A.蒸腾加剧 B.低温更低

C.降雪期推后 D.太阳辐射减弱

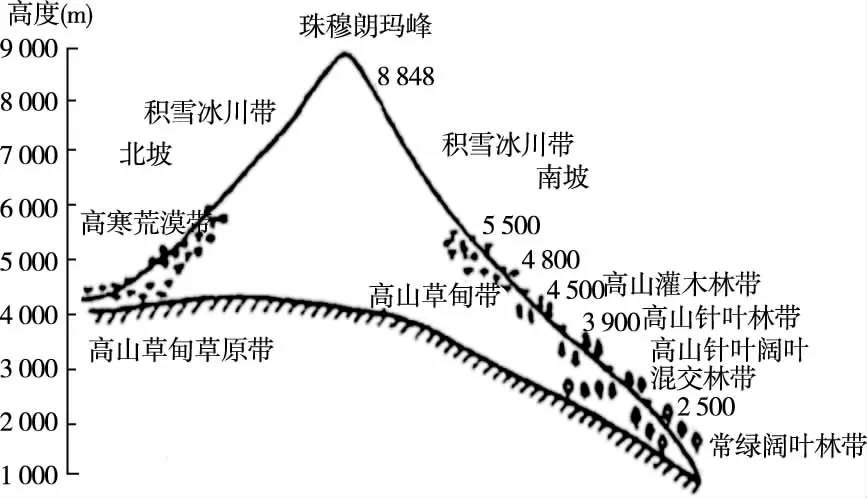

该题从单一自然带及自然带内部生物生存规律这样一个细微而独特的视角考查学生获取和解读信息,调用知识的能力。同时,也给广大一线教师的日常教学和复习备考指引了新的方向。因为现行的高中地理教材中,自然带更多是作为字面意义的存在,教材对自然带的生物群落、土壤状况等缺乏相应的文字介绍和活动探究。以至于教师在教学过程中仅要求学生将气候与自然带的名称对应,学生不了解自然带本质属性和内涵,仅停留在记忆的层面。针对这个题目,很多学生会问:什么是高山苔原带?和极地苔原带相似吗?为什么长白山森林带以上的自然带为山地苔原带?苔原带中也有矮小灌木丛吗?珠峰南坡森林线以上为什么称作高山灌木丛、高山草甸、高寒荒漠(图1)呢?面对学生提出的新问题,笔者一时语塞,为此,查阅并整理了相关资料,以期对“高山苔原带”有更深入的认识。

图1 珠穆朗玛峰垂直自然带谱

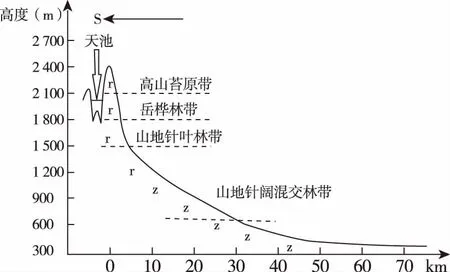

图2 长白山垂直自然带谱

二、“高山苔原带”的提出及在我国分布的南界界定

在我国,首次发现并提出“高山苔原”一词的是黄锡畴先生,他在1958年对长白山自然景观考察研究的基础上,于1959年发表《长白山北侧的自然景观带》一文。将长白山岳桦林带以上命名为“高山苔原带”,位置在海拔2 100米(图2)以上,并对高山苔原的发生、形成条件、植物种群、植被生态特点作了较为详细的阐述。后续,黄锡畴先生又对长白山及相邻地区北海道的大雪山等地的高山苔原做了更为深入的研究,并陆续发表多篇文章,如《长白山高山苔原的景观生态分析》《欧亚大陆东部高山苔原的南缘》等。综合来看,关于长白山的“高山苔原带”,他有以下观点。

1.关于高山苔原的发生

在此问题上,黄锡畴先生支持苏联学者的观点,即:现在广泛分布于欧亚大陆东部的山地苔原几乎与平原苔原同时形成于第三纪末和第四纪初。北极苔原在最后一次冰期时,南迁达到我国北纬42°~43°。随着冰后期气候回暖,北极苔原退缩至50°N及其以北,长白山地区林线上升,苔原植被随之向上迁移,形成“孤岛”状分布,由于生态环境相宜而被保存下来。

2.气候条件

长白山高山带冬季严寒而漫长,冬季三个月平均温度为-17.8℃。夏季凉爽而短促,夏季三个月平均温度为6.7℃,最热月不超过10℃。长白山高山全年降水量可达1 700mm。高山地带地势开敞,常年多大风。总之,温度低、蒸发弱、相对湿度大、多大风是苔原景观发展的气候条件。

3.土壤条件

在长白山高山苔原带,多年冻土分布很广。夏季时,冻土上部融解形成的活动层有利于小灌木等植物生长。山地苔原土的形成过程,不同于高山草甸带,不是生草化过程,而是泥炭潜育化过程,以物理作用为主,化学和生物作用微弱。

4.植物群落

高山苔原带主要生长灌木、小灌木,多年生草本和苔藓地衣。分布最广的植物是苞叶杜鹃、小叶杜鹃、松毛翠、圆叶柳、石蕊等,这些也是太平洋沿岸地区山地苔原的典型植物。

5.生态特点

多年生,生长缓慢;植物都很矮小,通常不超过10~20厘米;为了抵御大风,植株成匍匐状,根系很浅但很发达,在地下往往成网状;植物群落层次简单。

综上,黄锡畴先生认为长白山山地苔原的植物群落、植物生态、生态环境、土壤的形成过程都不同于高山草甸、高山草原。并且,他还做出了一个判断,即:北海道诸山地的高山苔原与长白山高山的苔原,是欧亚大陆高山苔原分布的南缘。以上观点得到学术界相当长时间内的认同,这应该也是现行的高中地理教材关于长白山垂直带谱的编写依据。但是本世纪以来,也有学者对此观点进行了反驳。

三、青藏高原苔原的提出及“山地苔原”在我国分布南界的再界定

2004年,孙广友先生提出并初步论证了高原苔原的存在,他在《论青藏高原苔原——成因、分类、分布的研究》一文中指出:无论是横断山区的四姑娘山、雀儿山、贡嘎山,还是南部的珠穆朗玛峰、南迦巴瓦峰,这些山地从传统意义上的高山灌丛草甸至冰雪带下界,低温严寒、寒冻风化作用强烈、发育多年冻土,土壤和生物种群显示出适应寒冷、种属简单、面貌原始等特征,这些自然带或其中的一部分确定为山地苔原完全合理。而青藏高原主体酷寒、少雨及冻土发育的环境特征与极地苔原是一致的。因过于干燥,生物的多样性很低,故可称为山原荒漠苔原。所以,过去将青藏高原及周边高山的山地林线以上划为高山草甸(原)是不妥的。

2013年,孙广友先生就此问题再发一文,他认为应该从自然综合体的角度形成一个完整而严谨的苔原概念或定义,即:苔原是森林带与冰雪带之间的冰缘地带,气候严寒,寒冻过程强烈,多年冻土发育,植被无林。并拟定了由5个要素组成的苔原环境指标组合,分别是:7月均温为0~10℃;位于冰盖或冰川外围的冰缘区,寒冻强烈;存在多年冻土;土壤为寒冻土;植被无林。而青藏高原及周围山地的各项表征都能判断其存在苔原,高原外围为山地苔原,中部发育高原苔原。

综上可见,孙广友先生肯定了青藏高原及其外围高大山地也存在山地苔原,并否定了“长白山是中国山地苔原的南缘”这一传统观点,认为“青藏高原才是中国苔原的南缘”。

四、结论及对教学的启示

由此可见,黄锡畴和孙广友两位学者的观点不同之处也正是学生所问问题中的疑惑之处。笔者在查阅上述学者的多篇文章后,对“高山苔原带”有了初步的认知,粗浅的观点为:对于“高山苔原”这一自然综合体,学术界应该在定义上达成共识。基于高中生的认知能力和水平,从形成的气候以及植被生态特征方面看,将青藏高原及其东部、南部高大山地林线以上冰雪带以下理解为与山地苔原相似的环境也是合理的。我们应重点关注自然带特征的相似性而不是自然带名称的差别。但值得注意的是:即便同为苔原,形成在高大山地和极地地区会有差异性;而同为高山苔原或山原苔原,形成在内陆地区和受季风影响的山地其景观也存在差异性。总而言之,同一自然带,垂直地带规律的产物与水平地带规律的产物,既有相似性,又有差异性,而垂直地带规律又受制于水平地带规律的影响,它们共同构成地域差异的复杂性。

近两年高考试题对于自然带的考查较多的关注了植被、动物、土壤等要素。如2016全国新课标卷Ⅰ中关于“土壤中磷高累积区”问题,2017年全国新课标卷Ⅰ涉及“我国东部地区某城市街道绿化隔离带的景观”以及“山地苔原带受到干扰的坡向”等。可见,山地垂直带内部的分异规律,日益为地理学研究所重视,而高考命题动向和地理学研究的方向息息相关,加之学生对于“高山苔原带”的这一问题存在种种疑惑,所以,笔者认为这一知识点应引起教师重视。

首先,应该重构对于“陆地环境地域分异规律”这一节内容的教学及高考复习模式。气候和地形是教材、课标中比较重视的主体内容,而土壤和生物往往容易被忽视,加之学生生活经验缺乏,更加无法真正理解自然带的内涵。教学过程中,应突出自然带是一个气候、土壤、地形、生物等要素相互制约相互作用组成的自然综合体,是一个生态系统。因此,土壤的形成过程、生物群落的特征等内容都应被重视。

另外,对于学生提出的一些超出教材内容的问题,可以鼓励学生自己通过查阅资料的方式去分析、解决。高中地理学习仅仅是学生通向地理学科及各分支学科的一个启蒙过程。要保护学生的好奇心和探究兴趣,让学生感受到地理学科及分支学科仍然有太多的未知值得我们去探索和研究。