面向城市精细化治理的大数据应用

■ 中国规划设计研究院信息中心(创新中心)副主任 徐 辉

城市是一个复杂的系统,如何实现有效管理是全球城市治理的共同难题。大数据时代,通过技术应用创新,实行覆盖全体民众、全时段、全要素、全流程的精细化管理,是促进城市高质量发展的重要举措。

一、整体解决方案

(一)大数据支撑精细化治理的业务重点

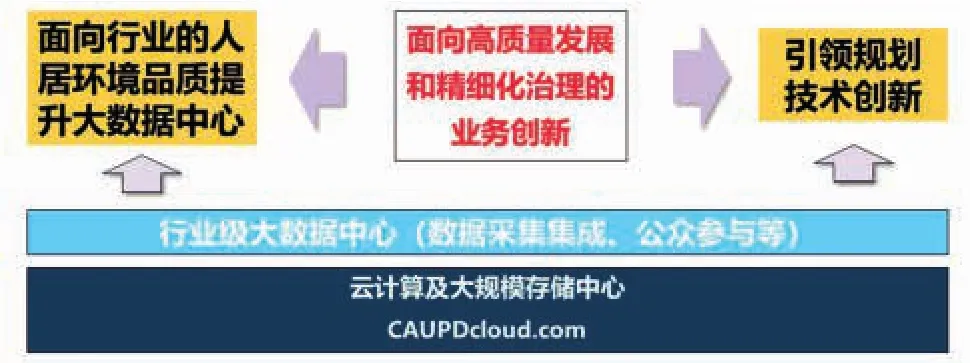

现在城市注重高品质发展,同时伴随着城市政府更加精细化地治理每一个地块、每一个单元和每一个中微观尺度的规划建设工作,如何进一步支持行业发展?笔者认为要分成两个维度。首先,面向整个行业转型发展,建立以人居环境品质为核心的大数据服务中心。其次,要把一些相关的资源、数据整合在一起,和新型的规划业务转型发展高度结合,引领规划技术的创新。业务重点如下图所示。

(二)技术架构

首先,要夯实数据的平台底盘,通过整合统计单元库、政策库、模型库、标准数据库,支撑当前行业发展的转型方向。宏观层面上的国土空间规划,城市双修的陪伴式服务规划,社区治理方面新的技术应用,都可以从平台上得到相关的服务支持。

其次,要切实提升规划编制科学性和规划成果的价值增值。第一,中规院信息中心和阿里合作成立了一个“未来城市实验室”,探索以雄安为本底的数字规划全新业务领域。第二,借助于当前城市的文化转型复兴,将数字文化城市和数字文化乡村整合起来,建立一个适合未来城市创新服务的新平台。第三,为国土空间规划如何更加自动化参与规划分析、规划调研以及项目进度管理,提供工具上的服务支持。

二、大数据应用

(一)城市高品质发展评估

通常引导城市规划按照1万人/km2的要求来控制开发建设指标,但城市是十分复杂的,仅仅一个总体性指标难以引导规划的高质量建设。针对我国不同规模等级城市、不同区位的城市功能单元需要强调差异化、精细化的指导指标体系。为此,中规院信息中心提出了“城市高品质发展建设指标框架”,目的是用城市宏观发展建设指标和微观层面控制性引导规则建立有效的评价评估体系,使宏观指标能够贯穿到微观调控目标上,据此提出分区、分类、分模式引导控规调整。

在这个大框架下,建立一个以街区为尺度的精细化指标体系库,通过指标体系培育活力、健康、安全、宜居、创新的以全套大数据为基础的基因底盘,根据不同的评价目标导向提出规划对策建议。如下图为街区指标体系。

案例1:商业商务中心区的综合评估

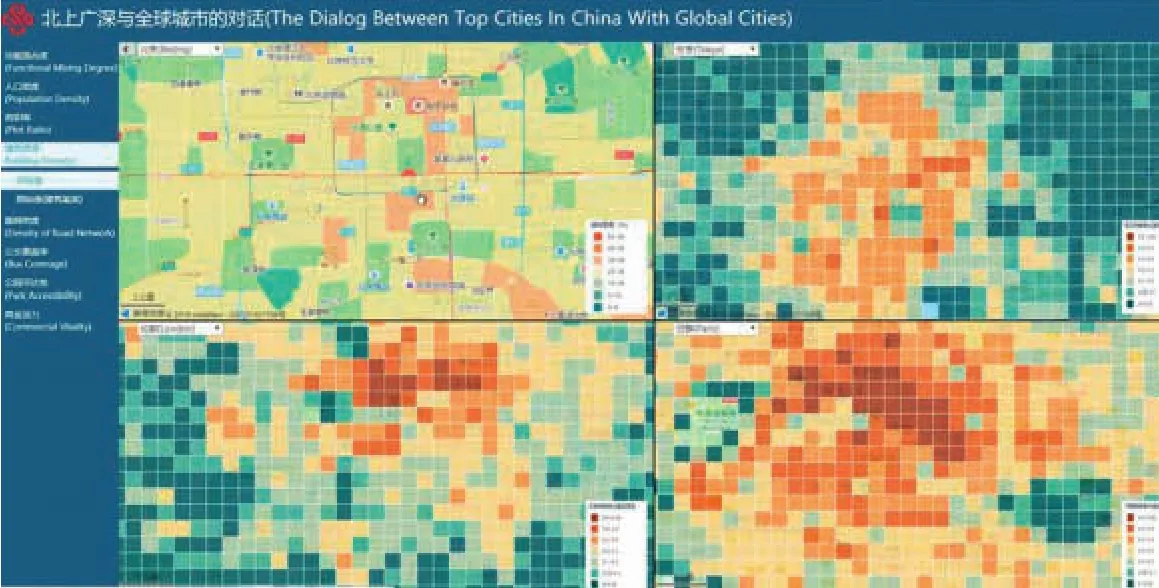

以北上广深为例,如何评价北京国贸、上海浦东、广州天河这些CBD是否是一个好的CBD?通过单元地块精细化评估,能够有效了解很多指标和不足指标的方向,因此把北上广深主要中心城区,按照2~3平方公里作为一个基本单元。这是基本社区公共服务以及相应控规指导要求的一个基本控制单元,结合城市总规和相关功能区化,先识别出一些商业模块,之后构建一套指标体系,把容积率、道路网密度、人口分布、就业分布、公共设施分布、绿地分布整合在一起,进行全面分类评价。

上图就是北上广深商业中心区的差异。首先可以看到绿色、黄色、红色部分反映了综合效益差异问题。上海和广州空间效率类似,都是从比较注重商业文化的殖民地或者商业城区成长起来的,相似性很强。右下角的深圳是通过规划,特别是中规院30多年按照西方的先进城市规划理念逐步引导规划出来的城市。北京绿色占比相对较多,但北京商务区综合发展效力不足。分析开发建设(设施类)指标可知,道路密度与容积率的聚类间区分度较高,是商业中心区活力的敏感指标;高活力地区的路网密度集中在10~14km/km2;建筑密度集中在30~37%,容积率中位数超过3;公交覆盖度中位数达到86%,公园500m可达性中位数集中在92%。

在此基础上,中规院信息中心建立了一个全球基因库,可以看到北京和东京、巴黎、纽约、伦敦的建筑密度、路网密度、功能混合度、公交覆盖等,横向对比可以看到我国的城市与世界高品质城市相关指标的差距,并进行精细化定量定性评估。在此基础上,结合对规划传统的认识,将城市按照老城区、新城区、商务区、研发功能区进行类似的横向对比,提供真正有目标、有的放矢的规划决策参考,实现对城市的精细化研究。

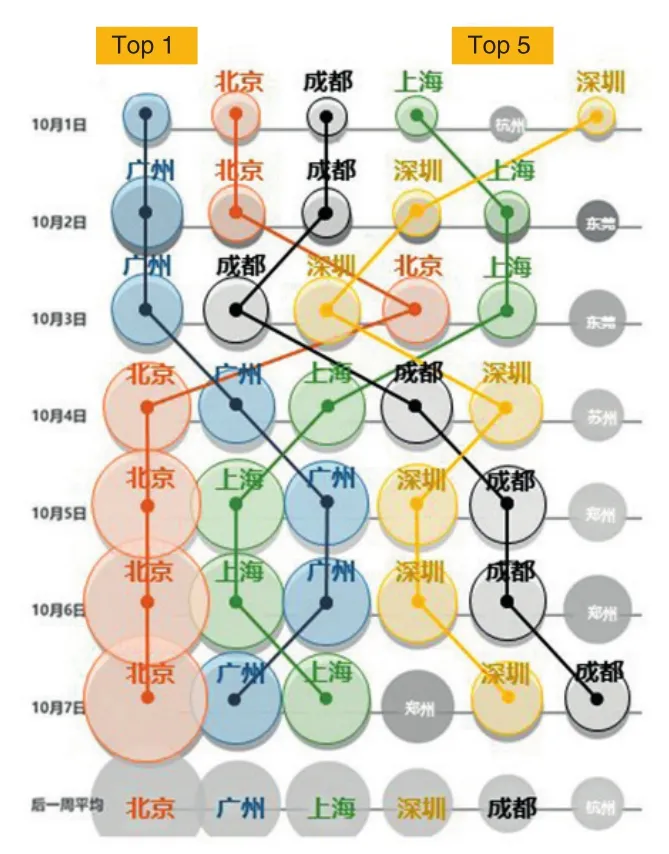

通过大数据支持区域格局变化,还为国土空间规划提供更精准的决策支持,以“十一”黄金周出行格局变化看城市的都市圈、通勤格局变化体系为例。中规院信息中心和百度合作,汇总了中国500多个城市黄金周期间的出行数据。与2017年相比,2018年“十一”期间跨市出行人数再创新高。同年度对比表明,“十一”期间跨市日均出行人数与后一周相比,暴增87.4%。两年度对比表明,2018年与2017年相比,“十一”期间跨市日均出行同比增幅达到16.5%。

(二)大数据持续跟踪区域格局变化

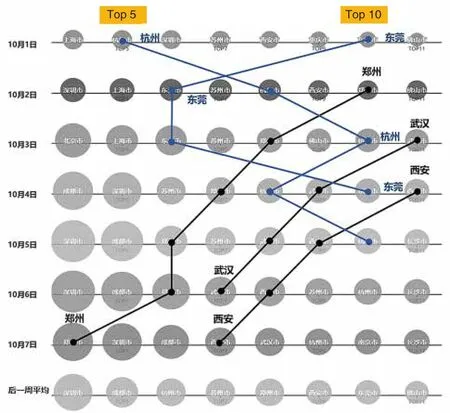

该图提取了前10名城市黄金周人口流动变化。可以看出,“十一”前后,出行人流逐步向头部城市集中,北、上、广、深、 成的Top 5构成较稳定。与Top 5榜单相比, Top 5~10名的榜单可谓是风云变幻,除杭州外,没有一个城市7天全在榜单范围内。其中,杭州、苏州、东莞等城市在中前期大起大落,争夺激烈;武汉、郑州、西安等城市则在后期异军突起。

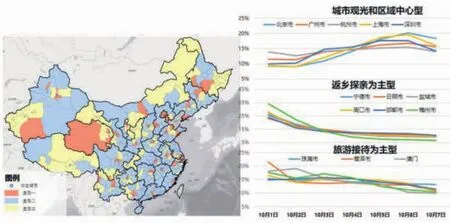

同时对不同的城市做分类画像,了解未来哪些城市是中心型具有旅游服务的作用,哪些是返乡探亲功能为主的区域,哪些以纯旅游功能为主。可以发现,返乡探亲为主是广大的三四线城市,“十一”期间到达城市人数整体逐步下降,意味着这些城市在产业和城市吸引力方面存在下降因素。

应该思考的是:未来中国城镇化模式在哪些环节有所欠缺,还需要加强哪些方面建设?同时看到,城市观光和区域中心型城市在黄金周期间向周边100公里内旅游接待为主的流入人口占比达32.8%,相对比例提升7.4%。由此,以特色休闲为主的都市圈概念或许是未来新的功能培育发展的重点方向。

(三)实现在线分析工具化

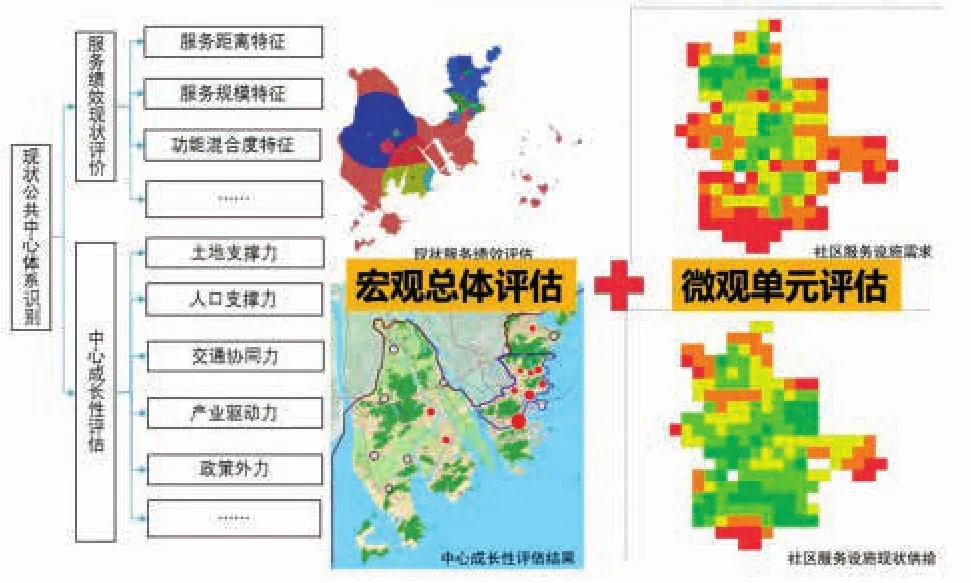

中规院信息中心将利于规划决策的相关标准模型植入到平台,基于大数据的长期变量,能够对宏观和中观尺度预测做出相关的自动化分析。在城市内部,要特别重视城市整体规划和局部均衡服务供给策略。原来的规划很有可能是总规做总规、控规做控规,并没有形成联动的服务决策模式。中规院信息中心在珠海做试点,把总规的空间中心体系结构和微观层面的社区服务供给关联在一起,有效实现了整个城市结构性和服务效率的优化。

三、面向城市精细化治理的创新与应用

中规院信息中心也在探索用大数据逐步推进规划业务的转型,逐步面向精细化治理,向平台式的动态更新建设做相关的调整,用平台式的思维解决未来规划建设运营中的全流程问题。

(一)服务于各级政府的规划实施管理

建立全国的国土空间规划监测评估预警系统。在提出系统的管理平台之前,已经在江西试点中按照要求进行了相关探索。对每个市县建立体征指标,跟踪人口、产业、交通、生态等变化。对重点地区建立动态监测体系,如省级以上园区、自然保护区、重要湿地等。

在推进城市体检评估方面,以北京为例,建立了“北京高品质发展与非首都功能疏解监测平台”。为落实北京总规4个中心的建设评价、大城市病的治理、是否按照小街区密度网和人居环境评估,提供动态更新模式。

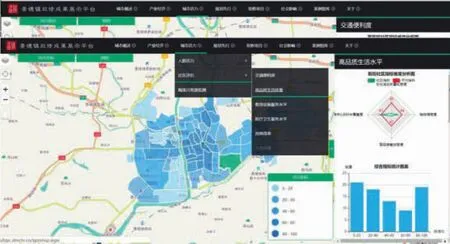

面向社区治理的动态评估,服务于规划与项目建设的绩效跟踪。根据景德镇的城市双修工作,把城市宏观规划、城市双修治理项目,比如棚户区改造、背街小巷治理等结合在一起,动态跟踪、评估这些规划项目的执行情况。以社区为单元,建立起以交通便捷度、高品质生活为模块的分析功能,知晓在哪个地方建立了规划建设项目,若干年之后再评价这些项目是否为居民提供了更好、更便捷的服务。通过评估获得规划实施一手数据资料,城市文化复兴工程之后是否有利于城市的产业,特别是文化产业转型;是否有利于特定功能旅游发展;通过平台能够动态跟踪,判断政策是否合理。

还能面向城市精细化治理,开展TOD城市大数据监测与评估平台建设,实现国家、城市、廊道及站点层面的一体化三维分析、展示及评估。

(二)根植地方服务于规划动态维护

通过公共参与平台,发放问卷,自动汇聚实施意见,为精细化决策做支持。地理坐标定位的问卷形式,能够知道到底哪些社区、哪些街道的公园、广场存在不足,哪些还需要很大的改进,为精准化制定政策提供比较好的决策服务支持。