中国种子企业寒冬之下应如何走出困境

李继军

(河南技丰种业集团,河南 郑州 450000)

2000年12月1日,我国首部种子法开始实施,种业进入快速发展期,注册种子企业曾高达8 700多家。2011、2012连续2年全国制种面积超过26.7万hm2,加之单粒播种技术的普及,种子开始供过于求。在经历了大约10 a的高增长期和高利润期之后,从2014年开始进入种业寒冬。

2014年5月,品种审定制度改革,绿色通道开通。2015年11月,农业部发布关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见,玉米种植面积大幅降低,种子需求量进一步减少。2016年7月,同一适宜生态区引种备案公告开始颁布实施。

种植面积减少、供求关系失衡、单位面积用种量下降、品种审定数量井喷及种植比较效益下降等多种因素叠加,形成了从2014年开始持续至今,且尚未结束的、漫长的种业寒冬期。

种子企业销售收入和盈利能力双下降,不少种子企业度日如年,乃至有生存之虞。

1 品种“井喷”形势下,企业应如何把握

1.1 政策调整幅度过大

2011年4月18日,国务院发布《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》(国发〔2011〕8号),明确提出农作物种业是国家战略性、基础性核心产业。文件提出,积极推进构建一批种子产业技术创新战略联盟,不仅为育繁推一体化企业,还为科研单位以及非育繁推一体化企业成立了绿色通道。

1.2 “品种登记备案制”是必然选择

美国等发达国家一般采用品种登记备案注册制,国家授权的种子管理机构主要负责对新品种进行保护,育种者培育和经营部门经营的品种,要向国家授权的管理机构进行申报、登记,符合条件者可进行生产、经营、推广。

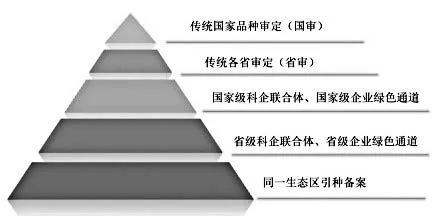

我国种子法实施以来,种业多元化快速发展,种业管理部门积累了一定的经验,为实行品种登记备案制度奠定了基础。目前,我国品种审定渠道分级如图1所示。2017年3月30日,农业部发布《非主要农作物品种登记办法》,并从2017年5月1日起施行。除稻、小麦、玉米、棉花、大豆之外的农作物实行品种登记备案制度。

1.3 研发力量重新布局,“科企合作”良机凸显

随着品种审定制度改革、绿色通道的开通以及同一适宜生态区引种备案制度的施行,通过审定的品种数量出现井喷式增长。品种不值钱了,育种机构压力山大,此时正是企业与育种机构合作的良好机会。

图1 品种审定的渠道分级

1.4 企业要借机加速“品种储备”

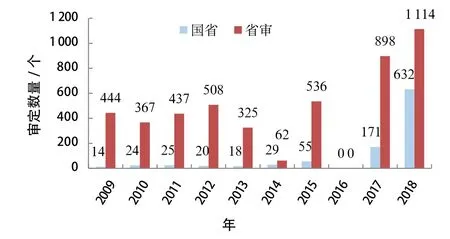

如图2所示,2017年国审玉米品种171个,省审玉米品种898个,合计1 069个,引种备案品种2 245个;2018年国审玉米品种632个,省审玉米品种1 114个,引种备案品种3 000多个。

品种不再稀缺,转让价格不再高高在上,是企业进行品种储备的绝佳机会。企业要围绕玉米品种未来发展趋势和战略定位,有计划地进行品种储备。

图2 2009-2018年我国国审和省审玉米品种数量

1.5 品种井喷有望得到遏制

通过审定的品种数量多了,但突破性、创新性的品种却乏善可陈。

针对现状,农村农业部已着手开始调整,预计新的政策会很快出来,品种同质化、井喷等现象会很快得到有效遏制。

2 做好品种示范,营造销售场景

2.1 品种多不等于好品种多

玉米种植在我国各地区分布不均衡,主要集中在东北、华北和西南地区,大致形成一个从东北到西南的斜长形玉米种植带。东北、华北北部播种春玉米,黄淮海播种夏玉米,长江流域播种秋玉米,海南(我国重要的南繁基地)及广西播种冬玉米。我国种植的玉米主要还是春、夏玉米。

由于积温的差异,不同地区夏玉米的种植形式也不相同。在黄淮海地区的北界,种植1年1熟春玉米热量有余,而1年2熟玉米热量条件又显不足。

没有十全十美的玉米品种,以黄淮海夏玉米种植区为例,2017、2018年连续2 a高温热害,诸多品种因耐高温能力差而导致严重空秆、花粒、畸形穗等现象。不仅给农民造成严重减产,也给种子企业和经销商带来重大损失。因此,抗逆性强、风险低、产量稳成为品种选择的重要因素。

2.2 “一品打天下”的时代一去不复返

从1982-2016年共计35 a间,共有19个玉米品种进入每年度种植面积的前3名,第1名由中单2号、丹玉13、掖单13、农大108、郑单958分享,分别占据第1名的次数为5、8、5、4、13 次。

如果将新的第1名品种出现确定为“品种更新换代”的标志,则1987、1995、2000、2004年玉米经历了4次更新换代。如将玉米品种于1982年以前的末次更新换代作为第1次更新换代,则第6次更新换代正在进行,第7代大品种正在诞生。目前,种植面积超过66.67万hm2的玉米品种仅有郑单958、先玉335、京科968、登海605 4个品种。

2.3 做好“品种示范”,找出最佳种植区域

新品种示范作为推广普及不可或缺的步骤,有利于进一步了解新品种在当地的适应性,避免盲目推广导致农民遭受不必要的经济损失。同时,进一步掌握品种的栽培技术,帮助广大种植户实现优质、高产、高效,提高种植收入。

从市场竞争的角度来看,通过农作物新品种示范展示,为种子企业、经销商和广大种植户搭建了良种选择的最佳平台,并充分展示企业品种、品牌,企业文化及科研育种水平,展示先进、适用的农业新技术,有力促进和推动农作物新品种、新技术的推广应用。

2.4 品种表现一般区域退出推广

通过在品种审定区域进行大面积、广泛布点示范,将审定区域划分为最佳种植区域、普通风险种植区域和高风险种植区域。在最佳种植区域,集中资源大力推广;普通风险种植区域,慎重推广;高风险种植区域,退出推广。

2.5 配套措施弥补品种缺陷

品种推广的成功是系统的成功,其配套技术、解决方案、全程服务、农产品销售和金融服务对农户都是很有价值的。

3 种子生产要量力而行

3.1 玉米种子生产隔离困难

目前,种子隔离主要有以下4种方式:自然屏障隔离,利用山岭、房屋、林带等自然障碍物作隔离;空间隔离,四周一定距离内不种植其他品种的玉米;高秆作物隔离,在隔离区周围种植高粱、麻类等高秆作物;时间隔离,把隔离区制种玉米的播种期与周围其他玉米错开。

由于现在品种多、单个品种的制种面积小,不少品种制种面积连6.67 hm2都不到,如果采取隔离措施,会造成制种成本提高。

3.2 不要盲目生产

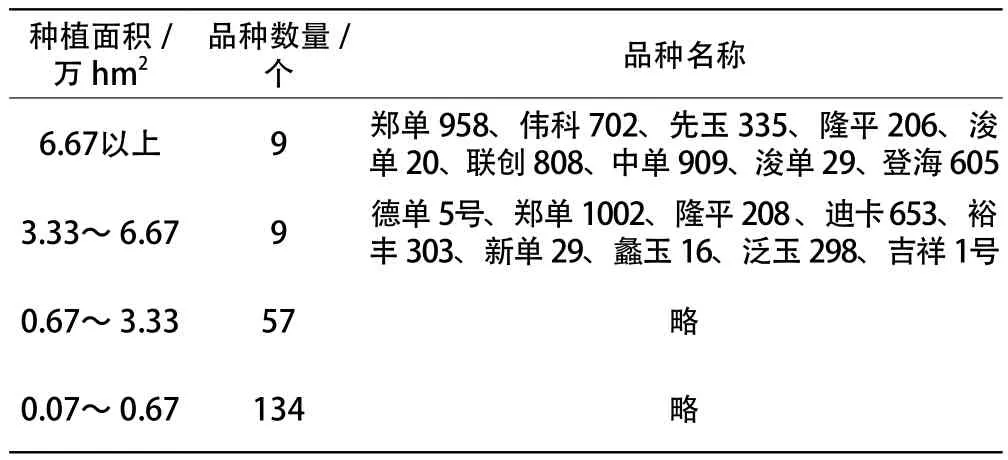

种业只有撑死的、没有饿死的。品种数量井喷,推广速度明显下降。以全国为例,在生产上种植面积达0.67万hm2以上的品种超过1 000个,种植面积达6.67万hm2以上的品种超过10个,种植面积达66.7万hm2的品种只有4个。以河南为例,已经连续5年没有种植面积超过66.7万hm2的品种。如表1所示,2018年种植面积超过6.67万hm2的品种仅有9个,靠以往的经验推测推广面积、确定制种面积的算法已经失效。

表1 2018年河南省玉米品种推广情况

3.3 舍弃生产成本高的品种

目前,我国种子和粮食的价格比仍然只有3∶1~8∶1,玉米杂交种子的种粮比平均仅为7∶1左右,而国际上种粮比目前为15∶1~25∶1,优质玉米杂交种的种粮比在30∶1左右,我国种粮比与国际相比差距巨大。

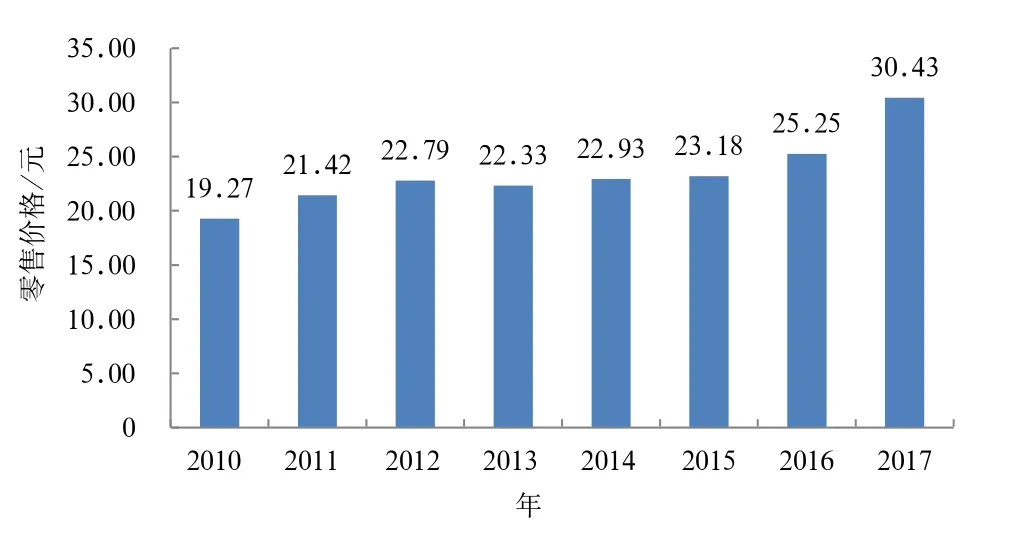

我国种业的平均毛利率在20%~30%,从短期来看,高价种子行不通,除非是划时代、经得起考验的品种。图3为我国2010-2017年玉米种子的终端零售价格,由此可知,玉米种子终端零售价格长期处于上涨趋势,但增幅相对缓慢。

图3 玉米种子终端零售价格

3.4 套牌消化库存种子是短期行为

由于品种审定制度的改革,审定品种数量众多,出现了不少品种还没有上市就积压的现象。以2018年为例,不少类郑单958品种冒牌销售,以消化库存种子。但这是短期行为,对品牌的伤害是无限的。

4 种子加工不要盲目追求“高大上”

4.1 中国种子加工设备高度过剩

2011年国办发(8)号文件出台以后,出现了盲目扩大投资建设烘干晾晒设备的现象。如今,种业进入寒冬期,甘肃多家投资过亿的大型加工厂烘干设备长期闲置。其实,河西走廊自然晾晒条件完全可以满足玉米种子生产,不必大量投资烘干晾晒设备,导致资源浪费。

4.2 减少固定资产投入

这两年经济环境比较差,但宁可饿肚子也不要吃有毒的食物。

企业经营现金为王,在种业寒冬期尤其如此。企业要轻装上阵,减少固定资产投入,委托加工、租赁设备都是不错的选择。

对处于起步阶段或者规模中等的种子企业而言,国产加工设备已经完全能够满足市场需要,没有必要追求“高大上”的国外加工设备。

5 种子营销要将企业优势发挥到极致

5.1 传统网络销售仍是主流

经销商制度仍是目前销售的主流渠道,不过发展的趋势是由大区域向小区域转变,由省级、(地)市级为主转变为以县(市)级乃至乡镇级为主。

5.2 种业电商难以逾越的问题

2015年被称为农资电商元年,这一年阿里巴巴、爱种网、阿哥汇、云农场等电商平台开始了落地探索,在“互联网+”的大潮之下,越来越多的传统农资企业开始“触网”。京东农资、云农场、田田圈、农商1号、农惠网等农资电商,从中小企业零星地尝试和探索,转向大型农资企业有计划、有步骤地战略推进。

用传统的方式经营电子商务注定是失败的,种业电子商务正在以自身发展验证着这一点。

相较于其他电子商务模式,种业电商有难以逾越的门槛,比如周期性、地域性以及种子产品具有生命特性等问题。最直接的如:种子销售区域的问题,种子推广过程中发生的各种质量纠纷问题,小批量种子物流问题。

5.3 牢牢把握行业发展方向,形成区域重点市场

把握行业发展方向,通过网络下沉、加强服务、示范引导等方式,形成企业的重点区域、重点市场。

6 “种业寒冬”企业该怎么破局

6.1 做好品种储备

自然灾害频发给玉米丰产、稳产带来很大风险,除了主要病虫害、干旱、风灾倒伏等,近年来黄淮海高温热害更是多发,甚至成为常态。

6.2 机收籽粒品种成为重要发展方向

籽粒机收是发展大方向,美国等玉米生产大国早已全面实现籽粒机收。我国黑龙江农垦的德美亚1号、新疆兵团的KX系列等机收籽粒玉米品种也已大规模应用。在黄淮海夏玉米区和东华北等春玉米区积极示范推进机手籽粒品种,2017年有8个玉米品种首批通过机收籽粒品种国家审定。

6.3 鲜食玉米品种成为提质增效的亮点

我国鲜食玉米种植面积和品种数量持续增加。随着供给侧改革的推进,鲜食玉米成为玉米结构调整、提质增效的新亮点,种植面积已达133.3万hm2左右,我国已成为全球第1大鲜食玉米生产国和消费国。

6.4 优质青贮玉米品种为调结构、粮改饲提供支撑

发展优质青贮玉米是提高我国奶业竞争力的重要保障,目前青贮玉米种植面积已达133.3万hm2以上。随着草食畜牧业占比增加,青贮玉米种植面积还有很大增长潜力。

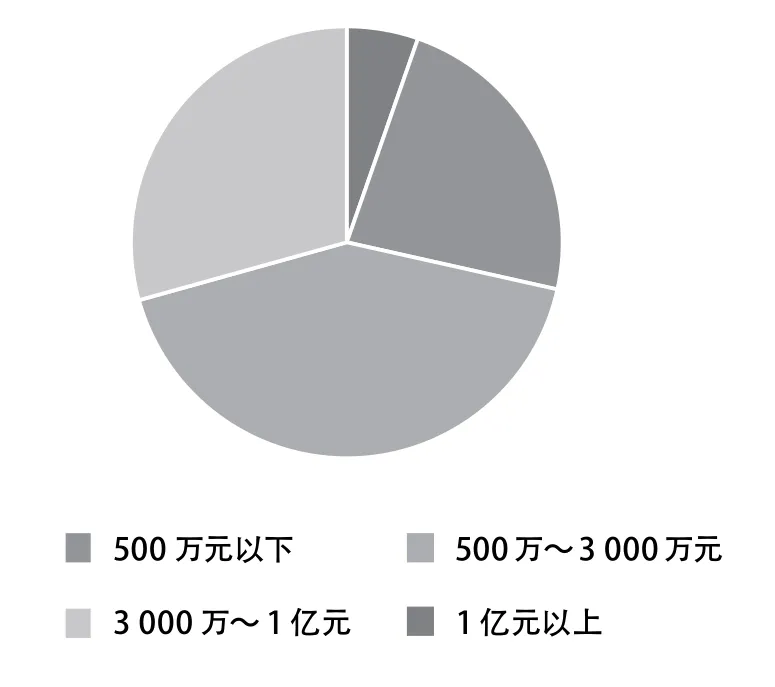

6.5 控制规模、压缩人员和开支

1931年,罗宾逊在其出版的《竞争产业的结构》中提出“最佳规模理论”,认为企业的大规模经济利益会被管理费用的增加及管理效率的降低所抵消。企业在现有技术条件下长期平均费用最低的规模就是企业的最佳规模。我国种子企业注册资本构成如图4所示,可见,500万~3 000万元注册资本的企业目前占比较大。在现阶段,企业不应过度追求规模,而应追求发展质量,压缩不必要的开支,控制人员增长速度。

图4 种子企业注册资本构成(截至2018年3月6日)

6.6 做好测算

我国的种子企业以小规模企业为主,以玉米种业为例,大多数企业种子销量在300万~500 万kg/年。行业多数企业平均结算价在14~20元/kg,毛利率约20%~30%,人均销售5万袋种子就能维持公司运转。

6.7 合作是根本

在竞争中合作,在合作中竞争。通过不同方式、不同形式的合作促进企业发展,如科研合作、股权合作、生产合作、加工合作、渠道合作等。

6.8 择机卖出

企业能够发展壮大固然好,但如果依靠自己的力量发展得不尽人意,在好的时机卖个好价钱也未尝不是一种好的选择。

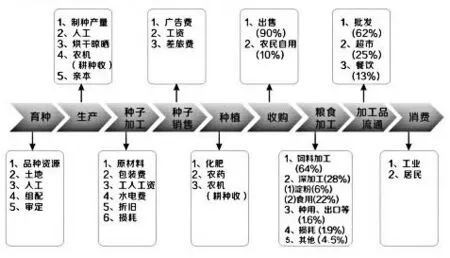

6.9 沿产业链合作,互补合作是方向

企业规模化发展,往往会向多元化发展迈进。沿产业链方向,走相关多元化发展之路往往可以降低经营风险。我国玉米种子产业链价值分布如图5所示。

7 建议

7.1 创业要趁早

图5 玉米种子产业链价值分布

由于目前种业处于寒冬期,不少企业出现经营困难,正在准备出卖或对外租赁加工厂房、设备,同时品种转让费也处于历史低谷期。对于有志创业的同仁,应该把握目前难得的历史机遇,趁早创业。

7.2 选择合适的经营模式

笔者从事种业经营20多年,在领办河南秋乐种业科技股份有限公司和河南技丰种业有限公司的过程中获得了丰富的创业经验,对企业取得成功的关键要素有充分了解。建议创业时一定要选择适合自己的经营模式,同时笔者也可以向创业者提供创业经验,避免或少走弯路。

7.3 选择合适的合作内容

技丰种业集团是开放式的,可以在仓库厂房、加工设备乃至品种方面与大家开展合作。

7.4 联合是度过种业寒冬的最佳选择

一花独放不算春,百花齐放春满园。希望河南省的企业能够联合起来,共同度过目前的寒冬期。