个人素质、家庭状况与农民工就业区域的选择

覃凤琴,陈 杭

(1.武汉大学 经济与管理学院,武汉 430072;2.珠海格力电器股份有限公司,广东 珠海 519000)

0 引言

农村劳动力转移就业已经受到广泛关注。已经有不少文献研究了农村劳动力就业选择与劳动力个人素质及家庭特征之间的关系,尤其是农村劳动力转移就业的空间距离与个人人力资本和家庭特征之间的关系。通过对以往劳动力迁移区域的研究发现,农村劳动力大部分流向了东部地区,广东省、江苏省和浙江省是主要的劳动力输入地。据国家统计局《2017年农民工监测调查报告》显示,尽管近些年来,不同地区农民工收入趋同,但东部地区月收入水平仍然高于中西部地区。我们都知道不同地区农民工的工资水平存在差异,但并不是所有的农民工都会选择工资水平最高的地区就业,这是由哪些因素造成的呢?本文试图利用江西、安徽和河南三省的调查数据,分析在各地区就业的农民工的特点,提高农民工转移就业的理性,减少就业搜寻成本。

中国农村剩余劳动力向城市及非农产业转移已经成为学者关注的热点问题。关于中国农村剩余劳动力转移问题,大多数学者关注的是劳动力是否转移及其影响因素。国内学者大多利用新古典经济理论和人力资本理论来解释劳动力的跨地区流动[1-4]。

无论用什么理论解释劳动力的跨地区流动,有一点是毋庸置疑的,那就是劳动力总是由相对贫困的地区向经济发展水平较高的地区流动。许多研究证实,中国各地区之间存在显著地工资收入差异,而这正是导致劳动力流动的主要原因[5,6]。

既然工资的地区差异是显著存在的,而劳动力又是从地区工资收入较低的地区流向工资收入较高的地区,那么如果不存在其他影响因素,劳动力必然会从工资收入较低的地区源源不断地流向工资收入最高的地区,直到工资的地区差异不再存在。但事实并非如此。劳动力受到产业集聚的吸引而分散到各个区域。关于农村剩余劳动力的转移地区,主要分为两种:一种是把地区分为东部、中部和西部,另一种则是根据距离来划分劳动力的地区转移,即分为县内、县外、省内、省外等。刘家强等(2011)[7]发现,年龄每增加10岁,其选择省外就业的概率将会降低3.67%;农业机械化率越高、非农收入比值越大,农民工选择省外就业的概率越低。白积洋(2009)[8]认为迁移者的人力资本存量与目的地的匹配程度决定了其地域选择。

在已有研究的基础上,本文对农村劳动力外出就业的地区选择进行了更为详尽的分析,采用定量分析的方法,研究农村劳动力个人人力资本及家庭资本等因素对劳动力就业地区选择的影响,提高劳动力跨区域流动的理性决策,为地方政府发展劳务产业提供理论支撑。

1 理论假设

新经济地理理论解释了产业集聚的形成,其中提到供应的“外部经济性”,即在同一个地方,同一行业的众多企业的集聚力量会吸引越来越多的行业技术工人。这是因为,同一个地方,同一行业的众多企业意味着更多的就业机会。并且,在同一个地方的不同企业间寻找工作会大大减少工作搜寻的成本。因此,劳动力在选择就业区域时,往往倾向于有同一行业的众多企业集聚的地区。这也可以解释为什么农民工外出务工大多选择沿海地区。根据人职匹配理论,具有不同人力积累的劳动力,其适合的职业也不同。由于不同地区产业的集聚程度不一致,从而不同地区对某种特定行业的劳动力需求也就不一致。因此,劳动力的个人素质,如年龄、性别和受教育程度等会对农民工的就业地区选择造成影响。

农户是一个同时包括生产者、消费者和非农劳动者的经济组织[9]。农户的农业劳动和非农劳动具有不可分性。农民工外出务工是家庭出于效率考虑,将劳动力分配到非农行业的一种决策行为。这意味着,减少劳动力在农业劳动中的投入,是一种生产调整行为。因此,家庭是否耕种土地、土地面积和家庭负担等家庭状况会对农户的劳动力分配方案产生影响,这种影响不仅包括是否从事非农劳动,还包括从事何种职业以及去哪里务工。因此,农村劳动力外出务工是家庭最优决策的结果,家庭状况会对他们就业的地区选择产生影响。

2 数据来源、变量选择与统计描述

2.1 数据来源

本文数据来自于对中部三个省份(江西、安徽和河南)的随机抽样问卷调查,共取得了650份有效问卷,其中江西174份,安徽339份,河南137份。

2.2 变量选择

本文的核心解释变量选取主要包括两个部分,即劳动者的个人素质及其家庭状况。

劳动者的个人素质包括劳动者的年龄、性别、受教育年限、婚姻状况、职业、外出务工年限、一年中持续外出务工时间。其中,受教育程度用年来度量;由于农民工务工的行业流动性大,因此本文用外出务工年限用来衡量农民工的外出工作经验;考虑到部分农民工仅在农闲时外出务工,这种情况也会对农民工务工地点的选择产生影响,因此,这里设置了一年中持续外出务工时间。

劳动者的家庭状况包括劳动者家里是否耕种土地、是否夫妻一起、未成年孩子是否留守、能否照顾老人、家庭耕地面积、家庭负担程度、家庭居住情况。其中是否耕种土地、是否夫妻一起、未成年孩子是否留守和能否照顾老人用来衡量农民工的家庭照顾情况对农民工务工地点的选择。家庭负担程度是指非劳动人口占总人口的比重:

家庭负担程度=(老人数+未成年孩子数)/家庭总人口数(1)

变量定义如表1所示。

2.3 统计描述

表2显示的是变量的分地区统计结果,除务工人数及比重外,均显示的是分地区变量的均值。从调查结果来看,选择长三角地区就业的农民工最多,达55.69%。

2.3.1 农民工的个人素质描述

从农民工的受教育程度来看,外出务工的农民工大多为初中学历,占55.15%。其中选择中西部地区务工的农民工平均受教育程度最高。这点是可以理解的,赵耀辉(1997)[10]也证明,具有受教育程度高、技术强或其他人力资源禀赋上的优势的农民非农就业往往就近择业。

从农民工的性别来看,在各地区务工的农民工均是男性多于女性,其中在华北地区务工的男性比例最大,为82%;而长三角地区的男性比例最小,为67%。

从年龄来看,外出务工的农民工大多为青壮年,平均年龄分布在25~35岁之间,其中华北地区平均年龄最大,约为34岁;而珠三角地区平均年龄最小,约为26岁。

表1 变量定义

表2 变量分地区统计描述

从外出务工经验来看,华北地区农民工平均务工经验最长,约为11年;而东北地区最短,约为5年。

从持续务工时间来看,大多数农民工在外务工时间很长,平均超过7个月,其中持续务工时间超过8个月的农民工占总人数的72.62%。

2.3.2 农民工的家庭状况描述

家庭照顾方面,外出务工劳动力家里依然种地的仅占42%。显然,大部分家庭将主要劳动力投入到非农劳动中;43%的外出劳动力是夫妻一起在外打工,但东北地区和中西部地区夫妻一起仅占27%和26%,远低于平均水平。这可能是因为东北地区和中西部地区就业机会相对较少,夫妻一起外出打工的风险较大;41%的家庭将未成年孩子留守家中,其中选择华北地区就业的农民工比例最高,为58%;57%的家庭能够照顾到老年人,选择华北地区的农民工所占比例最高,为74%。

此外,从统计结果来看,大部分外出务工的劳动力家庭负担并不重,平均为0.28;华北地区最高,也仅为0.41。表3和表4分别统计了三省农民工平均家庭负担和在不同地区就业的河南省农民工家庭负担情况。从表中可以发现,河南地区家庭负担远高于其他二省。而河南的农民工选择华北地区和珠三角地区就业的人数最多,并且,选择这两个地区就业的农民工家庭负担也是最重的。此外,样本中在华北地区就业的农民工有76%来自河南,而珠三角地区仅有26%。这也许可以解释为什么选择华北地区就业的农民工家庭负担远高于其他地区。

表3 各地区农民工家庭负担情况

表4 选择不同地区就业的河南农民工家庭负担情况

3 模型构建与实证分析

3.1 模型构建

为了检验各自变量对因变量的影响,本文构建如下计量模型:

其中,Region表示外出务工区域选择的离散变量。α0为回归截距项,αi(i=1,2,3,…,14)为回归系数,ε为随机干扰项。因为被解释变量为多值离散变量,所以应该采用多值离散模型。

3.2 实证结果及分析

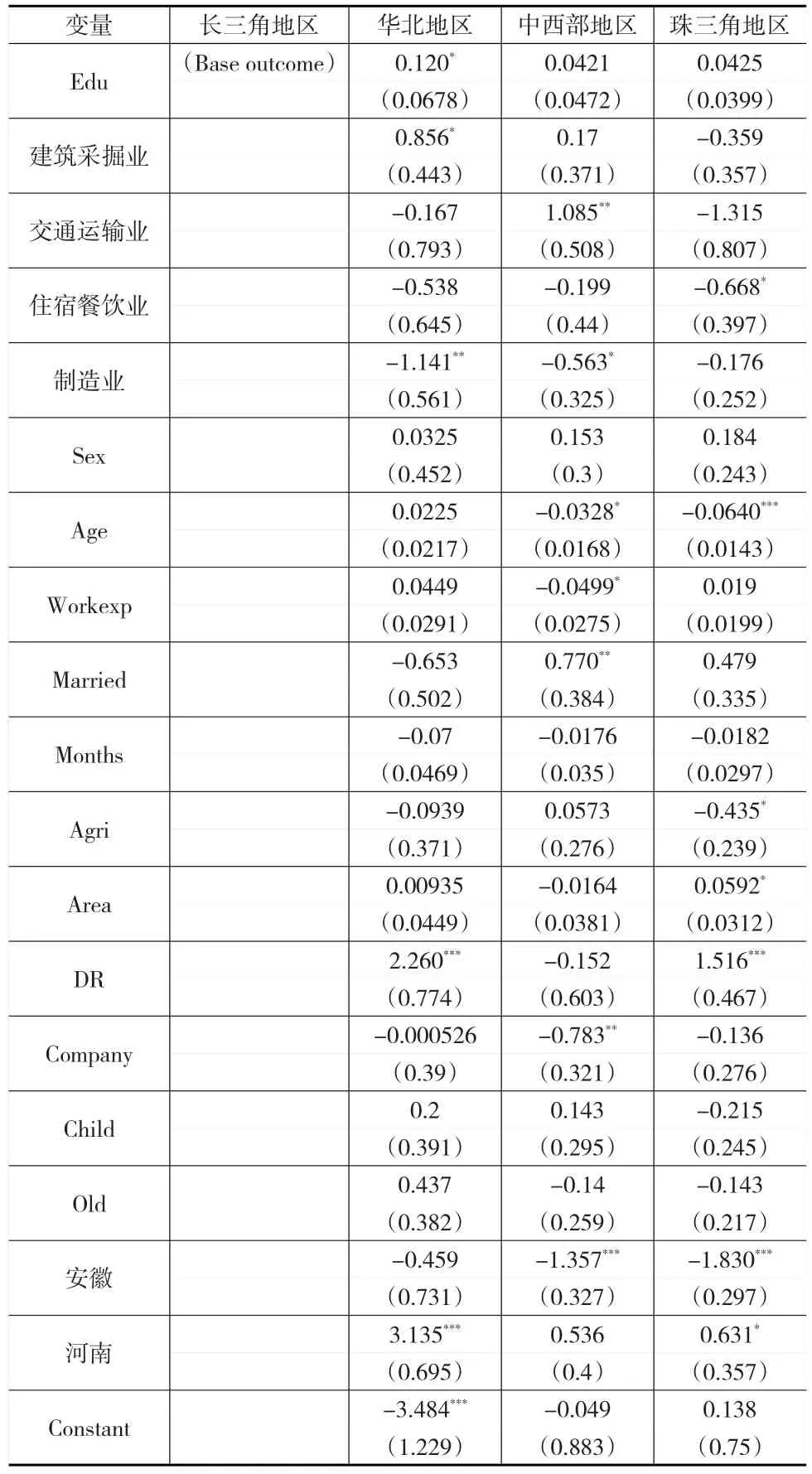

本文使用STATA软件对模型进行回归。由于东北地区样本值过小,回归分析的结果可能有误,因此,在做回归分析时,将Region=1的值剔除掉了。回归分析以Region=3,即长三角地区为参照方案。数据通过了无关方案独立性(IIA)的Hausman检验,因此采用多项Logit模型对方程式(2)进行估计。回归结果如表5所示。

3.2.1 劳动者个人素质与就业地区选择

从表5的回归分析结果可以发现,劳动者的个人素质与其就业地区选择之间存在相关关系。

相比于长三角地区,农民工受教育程度与农民工选择华北地区就业存在显著的正向关系。这意味着,相比于长三角地区,受教育程度高的农民工更可能选择华北地区就业。这可能是因为华北地区是我国的政治中心,并且高校众多,环渤海地区还是我国的高新技术产业中心,因此,对工人的受教育程度要求比较高。

农民工从事建筑采掘业与农民工选择华北地区就业存在显著的正向关系,农民工从事制造业与农民工选择华

北地区就业存在显著的负向关系。从事建筑采掘业的农民工倾向于选择华北地区就业,而从事制造业的农民工更可能在长三角地区工作。华北地区是我国北方最大的综合型工业基地,以钢铁、机械、化工和电子等产业为主,而长三角地区得益于外商投资和乡镇企业的发展,制造业集聚程度比较高,因此建筑采掘行业的农民工更容易在华北地区获得就业机会,而制造业农民工在长三角地区比较好就业。

表5 回归分析结果

相比于长三角地区,农民工选择珠三角地区就业与从事住宿餐饮业存在显著的负相关系。这表示,与珠三角地区相比,住宿餐饮业的农民工在长三角地区就业的可能性比较大,越可能在长三角地区工作。值得一提的是,与长三角相比,农民工选择制造业与农民工选择华北地区和中西部地区均存在显著的负向关系,与珠三角相比,存在不显著的负向关系。由此可知,长三角和珠三角地区制造业的集聚程度比较高,从事制造业的农民工在这两个地区更容易找到工作,样本的统计结果也证实了这一点。

相比于长三角地区,农民工选择中西部地区工作与从事交通运输业存在显著的正向关系,与从事制造业存在显著的负向关系。这说明,在长三角和中西部地区中,从事交通运输业的农民工更可能选择中西部地区,而从事制造业的农民工更可能选择长三角地区。

此外,年龄和工作经验对农民工选择中西部造成负向影响,婚姻状况对农民工选择中西部造成正向影响。从计量分析的结果来看,年龄越大、工作经验越丰富,越可能选择长三角地区;已婚的农民工更可能选择中西部地区,而未婚的农民工选择长三角地区的可能性比较大。

3.2.2 劳动者家庭状况与就业地区选择

相比于长三角地区,农民工选择华北地区务工与家庭负担存在显著的正向关系。这说明,负担较重的家庭更可能选择华北地区务工。同样的,与长三角地区相比,农民工的家庭负担与农民工选择珠三角地区就业存在显著的正向关系。而与长三角地区相比,农民工的家庭负担与农民工选择中西部地区并不存在显著关系,即在一定的家庭负担水平下,农民工对于长三角地区和中西部地区的选择并没有明显的偏向关系。这意味着,在农民工家庭负担较重的情况下,三省农民工会优先选择华北地区和珠三角地区就业,其次再是长三角和中西部地区。

与长三角地区相比,夫妻一起与农民工选择中西部地区存在显著的负向关系。因此,长三角地区和中西部地区之间,夫妻一起出去打工时,更可能选择长三角地区。根据调查的结果,女性农民工大多从事住宿餐饮业和制造业,其中住宿餐饮业占20.51%,制造业占35.38%。并且,从事住宿餐饮业和制造业的农民工大多数在长三角地区就业,其中住宿餐饮业占62.32%,制造业占62.79%。由此可以知道,夫妻一起外出打工时,选择长三角地区更容易找到工作。

与长三角地区相比,农民工选择珠三角地区与农民工是否种地存在显著的负向关系,与农民工家庭耕地面积正向相关。这说明,当农民工家里种地时,农民工更可能在长三角地区工作,而农民工家里耕地面积越大,农民工越可能去珠三角地区。这两者的区别在于,家里种地的户家庭可能只是把外出务工作为一项兼业活动,家里以农业生产为主,务工仅在农闲时进行。这种情况下,农民工不太可能远距离转移就业。此外,珠三角地区产业以制造业为主,制造业要求工人长期持续生产,因此,种地的农民工不太可能选择制造业和珠三角地区。耕地面积大的农户家庭,农业生产可能产生规模效应,并且,大面积耕种使农业机械化成为可能,农业生产反而不需要太多劳动力,农民工可以比较自由地选择工作的行业和地区,而珠三角地区农民工的平均月工资最高,对于以增加家庭收入为主要目的,又没有其他限制的农民工是很好的选择。

从农民工的居住地来看,安徽的农民工不太可能选择中西部地区和珠三角地区就业。这一点是可以理解的,安徽距离长三角地区很近,属于泛长三角地区,位于长三角地区的辐射范围内。其与中西部地区和珠三角地区距离较远,在没有明显的优势的情况下,安徽的农民工多半会选择长三角地区就业。河南的农民工很可能选择华北地区就业,这也是从距离方面来考虑的。河南距离华北地区很近,河南的农民工到华北地区的迁移成本相对较小,从成本收益角度来看,迁移到华北地区是最经济的。

4 结论和政策含义

本文利用江西、安徽和河南三省的调查数据,检验了本文提出的两个假设:一是劳动力的个人素质,如年龄、性别和受教育程度等会对农民工的就业地区选择造成影响。二是农村劳动力外出务工是家庭最优决策的结果,家庭状况会对他们就业的地区选择产生影响。主要结论如下:

(1)农村外出务工劳动力的个人特征是其就业地区选择的重要影响因素。受教育程度、职业、年龄、工作经验和婚姻状况等都会对农民工就业的地区选择产生影响。受教育程度高的农民工更可能在华北地区就业。农民工从事不同的职业可能选择不同的地区就业,如建筑采掘业最可能在华北地区就业,而交通运输业最可能在中西部地区就业,住宿餐饮业不太可能在珠三角就业,制造业不太可能在华北地区和中西部地区找到工作。年龄方面,对于中部地区农民工来说,年龄越大,越不可能在珠三角地区和中西部地区就业。外出务工年限较长的农民工不太可能去中西部地区工作,而较之未婚的农民工,已婚的农民工更可能在中西部地区就业。

(2)劳动力外出务工的地区选择受家庭状况的影响。农户是一个特殊的经济组织,农业劳动和非农劳动具有不可分性,因此,农民工家庭的农业生产情况会对农民工务工产生影响。种地的农民不太可能去珠三角地区务工,家庭耕地面积大的农民却比较可能去珠三角地区。农民工家庭负担越重,越可能选择华北地区和珠三角地区就业。而夫妻一起外出打工时,不太可能选择中西部地区就业。

基于上述结论,本文提出以下政策建议:

(1)应根据农民工输入地需求,对农民工进行针对性的培训,以适应地区及企业对劳动力的需求。政府和培训机构可以依据农民工的个人状况及地区偏好对农民工进行培训,并对培训好的农民工进行统一输送。

(2)由于劳动力素质和就业的地区选择之间存在内在联系,劳动力输出地政府和输入地政府可以合作建设劳务产业,形成稳定的劳动力输送通道。这样既可以减少劳动力就业的搜寻成本,也可以减少企业的招聘成本。

(3)加强对农民工的社会保障,改善农民工的家庭照顾情况,解决农民工非农就业的后顾之忧。输入地政府应加强廉租房建设,保障农民工居住安全,减少农民工的居住成本。输出地政府应加强对留守老人和儿童的关爱,使老有所养、幼有所依。

(4)抓住精准扶贫的黄金机遇期,给有劳动能力的农民工提供更好的工作岗位,支持城市建设的同时也增加农民工的收入,有力于推动脱贫攻坚战略的实施。