对话性:研究俄国文学的一种有效角度

刘亚丁

如何写俄国文学史,就研究的角度而言,当然可以作多种设想,社会历史学的角度,审美心理演变的角度,从文学思潮演变的走向落笔,从文学体裁发展过程着眼,如此等等都有其可行性。在思考俄国文学通史写作的多种角度的时候,笔者想从自己原来所做的俄国文学发展的某些阶段的史述性的写作中钩稽出一个略显独特的角度:对话性是一个有效的维度。对话性的理论资源,应该追溯到巴赫金:“复调小说整个渗透着对话性。小说结构的所有成分之间,都存在着对话关系,也就是说如同对位旋律一样相互对立着。要知道,对话关系这一现象,比起结构上反映出来的对话中人物对语之间的关系,含义要广得多;这几乎是无所不在的现象,渗透了整个人类的语言,渗透了人类生活的一切关系和一切表现形式,总之是渗透了一切蕴含着意义的事物。”[注][苏]巴赫金:《陀思妥耶夫斯基诗学问题:复调小说理论》,白春仁、顾亚铃译,北京:生活·读书·新知三联书店,1988年版,第76-77页。但是,就巴赫金所强调的对话各方的主体性而言,就对话应在一个平等的场域中展开等设想而言,俄国文学的某些时段其实不是体现对话性的最理想的场域。因此我们或许会发现,这种“对话”往往是单项的,而非双向的。本文的对话性,第一种涵义是:不同文化元素在同一个时间和空间中的冲突或融合关系。第二种涵义是:相同或相似的文化元素在不同的时间和空间中的前后呼应关系。第二种涵义或许可以从学界所讨论的“互文性”(intertextuality)得到启示。[注]王瑾:《互文性》,桂林:广西师范大学出版社,2005年版。这里不妨把对话性作为俄国文学通史写作中的多种角度中的一种。写这篇文章,也就是想把我粗浅的思考抛出来,听听方家的意见,以防我自己写作的时候“偏题”太远。

一

拙著《十九世纪俄国文学史纲》和《苏联文学沉思录》中都以不同的文化元素的对话和融合为基本学术理路,这或许折射了写作它们时我国的甚至是俄罗斯的学术风气。1980年代中后期,我国有一股文化研讨热,恰逢我就读硕士研究生期间和毕业后到四川大学刚任教之时。我受到这股热浪席卷,加上人还年轻,初生牛犊不怕虎,就大胆写了一本《十九世纪俄国文学史纲》(1989)。这本书试图在对俄国文学的社会学解读之外,另寻一观照之点——以文化的冲突和融合来解释俄国文学在这个世纪的演变。当时苏联和我国的俄国文学研究界,占主流的观点是:19世纪俄国文学是俄罗斯民族解放运动的反映,民族解放运动分为贵族革命阶段(1825以后)、平民知识分子和资产阶级民主革命阶段(1861年以后)、无产阶级革命阶段(1895年以后)。文学的分期也与此相应,即浪漫主义和现实主义文学阶段、批评现实主义文学阶段和资产阶级颓废主义及无产阶级新文学出现的阶段。[注]См.:История русской литературы XIX века,1800-1830-е гг. Под редакцией В.Аношкиной и С. Петрова, М.: 《Просвещение》, 1989, с. 7-8, а так же История русской литературы,т.II, (Литература первой половины XIX века), Редакция: А. Лаврецкий, У. Фохтс, А. Цейткин.М.-Л.: Издательство Акдеими наук СССР, 1963, с. 18.曹靖华主编:《俄苏文学史》,第一卷,郑州:河南教育出版社,1992年版,第2-4页。毋庸讳言,从这种角度来研究19世纪的俄国文学是正确的,也是有效的,但当时我并不想重复别人已经做过的工作,试图另辟蹊径。在《十九世纪俄国文学史纲》里,我指出:俄国的现代化从彼得一世开始经历了物质层面的现代化,19世纪开始进入制度和心灵层面的阶段。19世纪的俄国文学是对制度和心灵现代化的忠实记录。[注]刘亚丁:《十九世纪俄国文学史纲》,成都:四川大学出版社,1989年版,第1-15页。《十九世纪俄国文学史纲》把19世纪俄国文学分为三个时期:即世纪初至1840年代末的“西方文化昂扬期”、50年代的“文化转折期”、60年代以后的“民族文化繁荣期”。[注]刘亚丁:《十九世纪俄国文学史纲》,成都:四川大学出版社,1989年版,序1-3页。

现在看来,《十九世纪俄国文学史纲》有种种缺陷,比如,西欧文化与俄国本土文化的对话关系在一些作家的作品中挖掘得不够深入;由于资料欠缺,对在19世纪前期守持本土文化的作家基本没有涉猎。尽管如此,现在看起来,《十九世纪俄国文学史纲》的基本思路也还有其合理性。中国社会科学院科研局编《新中国社会科学五十年》、“中国社会科学学科发展报告丛书”《当代中国外国文学研究1949—2009》、上海市社会科学界联合会编《二十世纪中国社会科学·文学学卷》等著录此书,它也被多种外国文学史著、不少学者的专著和论文所引用。

从《十九世纪俄国文学史纲》的不同文化元素的对话性的视角出发,后来我试图揭示在历史教科书和文学艺术史中被遮蔽的席卷群才、囊括文艺的浪潮:19世纪后50年俄国本土文化全面回归。托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基等的作品,不同艺术门类(“强力集团”“学院叛逆者”和“巡回展览画派”)都反映了这一大转折。深刻厚重的大作品联袂而出,造就了俄国文化史上最辉煌的50年。文学艺术中的本土文化回归是俄罗斯民族国家建构的文化大走向的折射:19世纪前半叶俄国精英分子,如十二月党人、别林斯基等援西救俄,以为西欧的今天即是俄国的明天,可是1848年欧洲革命使俄国精英分子意识到,俄国的村社制度等可以使俄国绕过资本主义直接进入社会主义,因而重新重视本土资源;19世纪后半叶俄国出现一系列大事件,它们导致从统治阶层到民间思想运动都呈现向内、向下趋向,尽管其目的不同,但都有诉诸俄国最底层的农奴和普通民众的意图。揭示俄国本土文化的全面回归,为阐释俄国文艺中最辉煌巨作的连续问世将提供出一个新路径。

1850年代以降,俄国的文化主流发生了戏剧性转折,在50年代以前曾对西欧文化趋之若鹜的,具有不同身份、不同政治取向、不同职业的俄国文艺家突然之间都对本土文化表达了敬畏和颂赞,几乎在所有的艺术门类都表现出对本土文化资源的强烈兴趣。19世纪后半叶俄国文化的主流,就是回归本土,可是这一本土回归的大趋势是被遮蔽的。在过去的俄国历史教科书中,注重民族解放运动的发展变化,在俄国文学艺术史中,追踪现实主义的流变,而且不同门类的著作“各自为政”,彼此割裂(即使是现在时髦的文化史也是如此),因而学术界对这一席卷群才、囊括文艺的大浪潮视而不见。[注]刘亚丁:《19世纪后半叶俄罗斯文学、艺术本土化转向描述及原因探寻》,《中国俄语教学》,2012年第2期,第59页。这样的探讨略有超出文学的界限的嫌疑。

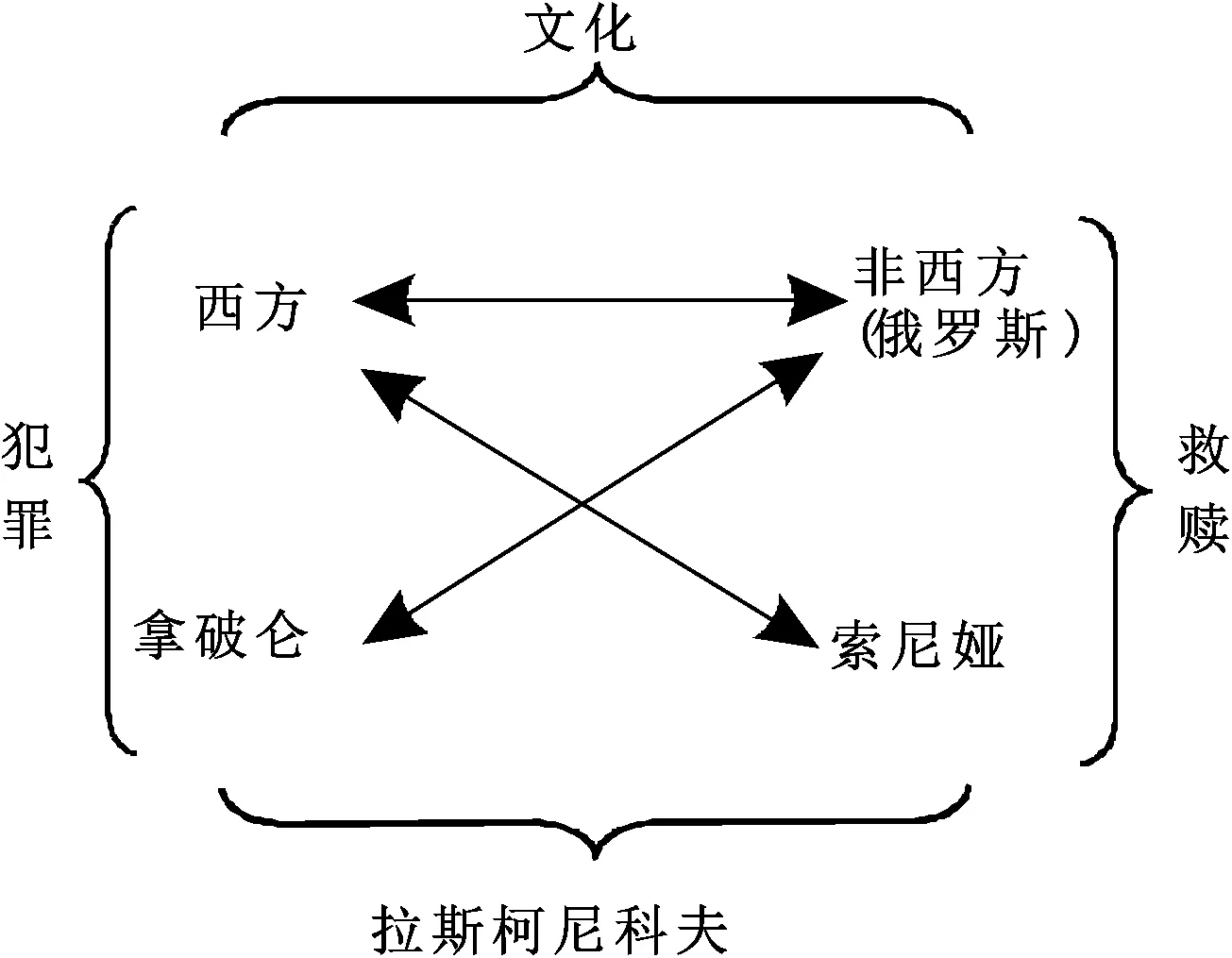

我后来发表《文化试错的民族寓言:〈罪与罚〉的一种解读》,运用从《十九世纪文学史纲》提出的文化的冲突与融合的解释体系来阐释陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》,即将《罪与罚》纳入19世纪俄国知识者先学西方文化、后回归本土文化的大背景中来观照。陀思妥耶夫斯基在19世纪40年代受空想社会主义等西方思潮影响,50年代以后皈依东正教,首倡土壤理论,回归俄国传统文化。作家本人对文化试错的反思,映射为《罪与罚》中拉斯柯尼科夫文化抉择的叙事深层结构。借鉴格雷马斯符号学的矩阵图,分析体现文化冲突的主人公犯罪和救赎的叙事轴,同时分析其他人物在两种文化之间的抉择,我由此得出结论:《罪与罚》表达了对作家本人文化试错的理智清算,对俄国民族文化选择的深刻反思。

陀氏对文化试错的反思,映射为拉斯柯尼科夫选择西方文化还是选择俄国文化的叙事深层结构。我们借用格雷马斯符号学矩阵来指代《罪与罚》重要的叙事成分[注][法]格雷马斯:《论意义:符号学论文集》,下册,吴泓缈、冯学俊译,天津:百花文艺出版社,2005年版,第217-228页。 [美]弗·杰姆逊:《后现代主义与文化理论》,唐小兵译,西安:陕西师范大学出版社,1987年版,第90-98页。,可以清晰地显露出叙事的深层结构:

《罪与罚》中有关拉斯柯尼科夫的叙事是围绕两根基本语义轴(犯罪和救赎)来展开的,这恰好是对西方文化被非西方文化(俄国文化)逐渐取代的叙述。

《罪与罚》多次涉及到对拉斯柯尼科夫杀人动机的揭示,这与对拿破仑的想像有关。第三部第五章预审官波尔费利提到拉斯柯尼科夫原来发表的一篇题为《论犯罪》的文章,接着拉斯柯尼科夫自己转述了文章的基本思想:穆罕默德、拿破仑等都是罪人,为了立新法而屠杀维护旧法的人;另一些人则是普通人,他们被前一类人屠杀。显然拉斯柯尼科夫自己和波尔费利都找到了拉斯柯尼科夫杀人的真正动因[注][俄]陀思妥耶夫斯基:《罪与罚》,朱海观、王汶译,北京:人民文学出版社,1982年版,2004年重印,第255-263页。,这就是:拿破仑式的人物的引诱把他推向了犯罪。

拉斯柯尼科夫杀人与拿破仑的推动作用的内在关联,应该联系当时的拿破仑主义的流行史实来看。路易·波拿巴复辟后实行“拿破仑主义”,1865年巴黎出版他写的《尤利·恺撒传》,后来在俄国出版了其俄译本。1865年2月21日的《莫斯科公报》发表了其序言的部分内容,在文中,路易·波拿巴提出了“伟大人物”的“使命”:他们“秉承神意”,成为“在历史时代中脱颖而出的灯塔式的杰出人物”;“强有力的个性”有权破坏普通人必须遵守的道德规范。《俄国导报》1866年第4期连载《罪与罚》,内容恰好就是波尔费利同拉斯柯尼科夫谈论拿破仑的第三部第五章。[注]М. Гус, Идеи и образы Достоевского, М.: Издательство Художественная литература,1962, cc. 275-277. D. Fanger, Apogee: Crime and Punishment. Modern Critical Views. Fyodor Dostoevsky, edited by Harold Bloom, New York: Chelsea House Publishers, 1988, p.63.彭克巽:《陀思妥耶夫斯基小说艺术研究》,北京:北京大学出版社,2006年版,第152页。在这里拿破仑成了西方文化所代表的个人主义价值观的代名词,是魔鬼的诱惑。[注][俄]陀思妥耶夫斯基:《罪与罚》,朱海观、王汶译,北京:人民文学出版社,1982年版,2004年重印,第413页。拉斯柯尼科夫时而觉得自己必死无疑,时而恶梦缠身,几近疯狂,犯罪导致他走向毁灭。拉斯柯尼科夫的所作所为,在某种意义上正是处于彼得拉舍夫斯基小组时期的陀氏本人的写照。迷误既深,出路何在?小说的救赎叙事从第四部开始逐渐取代犯罪叙事。

《罪与罚》的叙事的另一根语意轴是索尼娅对拉斯柯尼科夫的救赎。第五部第四章似乎一直不太受研究者重视,它在整个作品中的作用远没有被学者认识到,其实这一章是拉斯柯尼科夫发生“突转”的高峰。这一章的第一句话是:“拉斯柯尼科夫一直是索尼娅积极有力的辩护人。”(Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони)[注]Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание, М:, Издательство Алимп,2001,c.349.这句话中补语的名词和形容词都是很有意味的。先看名词:辩护人(адвокат),民间的通俗的说法就是“保护者”(защитник),而且他是“积极有力的”。同时拉斯柯尼科夫对索尼娅说话时称她为“你”,而她对他说话时称他“您”。显然本章开始时拉斯柯尼科夫是以索尼娅的保护者的面貌出现的,因而“居高临下”。后来他开始向她坦白自己杀人的罪行并为自己辩护时,两人的角色发生了“突转”。索尼娅愤怒地喊道:“怎么办?……马上去,现在就去,站在十字街头,双膝跪下,先吻一吻被你亵渎的大地,然后向大家,向四面八方磕头,大声对所有的人说:‘我杀了人!’那时候,上帝就会重新给你生命。”[注][俄]陀思妥耶夫斯基:《罪与罚》,朱海观、王汶译,北京:人民文学出版社,1982年版,2004年重印,第415页。而且她对他“居高临下”——她站着,他坐在床上,她称他为“你”,而且对他使用命令式。正是索尼娅,以东正教徒的名义,以俄罗斯的名义拯救了本来会归于毁灭的拉斯柯尼科夫。后来拉斯柯尼科夫果然按照她的“指令”,到十字路口去亲吻大地,然后去自首。在西伯利亚,索尼娅在“大墙”外陪伴拉斯柯尼科夫,他们隔“墙”执手,心心相应,于是将发生拉斯柯尼科夫“逐渐获得新生”的奇迹[注][俄]陀思妥耶夫斯基:《罪与罚》,朱海观、王汶译,北京:人民文学出版社,1982年版,2004年重印,第540页。。作家将女主人公命名为“索尼娅”是很有寓意的,在俄语中索尼娅(Соня)是索菲亚(Софья)的小名,其同音词是София。София(索菲亚)就是古希腊语的“智慧”(Σοφια),在《旧约》中,索菲亚就是《箴言》第八章那呼喊觉醒的“智慧”[注]Степанов, Ю. Сонстанты: словарь русской курьтуры. Москва, ИздательствоАкадемическийпроспект,2001, cc.479-481.。在东正教的文化传统中,索菲亚则是被亚德里安大帝(2世纪)迫害的有信、望、爱三个女儿的母亲。由于其发音的特点在俄罗斯传统中她是具有逻各斯之光的神祗[注]Можейко, М. София//Новейший философский словарь, Минск: Издательство Книжный дом, 2003, c.963.,这样,索尼娅实际上成了拉斯柯尼科夫的睿智圣母式的拯救者,她引导他走向了复活。

在《罪与罚》中,按照第一根语意轴的逻辑,受拿破仑主义诱惑的拉斯柯尼科夫几近毁灭。从第四部开始,在另一根轴上,东正教信仰的肉身化的、体现俄国文化美质的索尼娅逐渐完成对他的救赎,使之复活。这是俄国文化逐渐超越西方文化的“苦难历程”。外来文化与俄国本土文化的对话性就这样显豁出来。

二

对于20世纪俄国文学,我在上世纪90年代中期开始有所涉猎,1996年出版了一本《苏联文学沉思录》。当时由于苏联/俄罗斯的同行们热衷于反思自己文学的历史,所以关于20世纪俄国文学研究的新材料、新观点不断涌现。在这本书里,我把当时俄罗斯同行和我国俄国文学研究者们对20世纪俄国文学的“三分天下”说(即社会主义现实主义文学、侨民文学和回归文学三足鼎立)化繁为简,提出了20世纪俄国文学二水分流说:一是体现社会主义现实主义的“中心文学”(或称“中心话语”),二是将侨民文学和回归文学合并为“边缘文学”(或称“边缘话语”)。我借用巴赫金的复调小说理论中的对话思想,将20世纪的俄国文学看成是中心文学与边缘文学的对话过程。普拉东诺夫的《切文古尔镇》同当时和后来的建设题材作品作了“对话”;肖洛霍夫的《静静的顿河》以关注“人的魅力”的审美标准同很多作品的注重进步与倒退的历史标准展开了“对话”;索尔仁尼琴的《癌病房》与奥斯特洛夫斯基先前的《钢铁是怎样炼成的》围绕价值标准展开了“对话”。《苏联文学沉思录》借用“文学史上的进化观念”把20世纪俄国文学看成是一个发展过程。第一时期:“创新与争夺文化霸权”(1932年以前),不管是世纪之初的象征派、阿克梅派、无产阶级诗人、未来派的更替,还是20年代文学团体之争,也不管是表现方法的创新,还是总体创作原则的探索,当事人都怀有以我之创新一统天下的意气,这个时期的文学洋溢着“年轻人”的青春活力。第二个时期:“中心、边缘、对话”(80年代以前),随着社会主义现实主义出现,形成了文化的中心话语与边缘话语对话的格局。苏联文学至此进入鼎盛期,最成熟、最完美、最有大家气象的作品大都产生于这个时期。第三个时期:“暮气、危机、多元”(苏联解体之前),该时期的苏联文学出现回顾过去、重写历史的“衰老”迹象,文学也为苏联社会出现的各种危机敲响了警钟,作品的思想观念和艺术手法呈现多元化趋向。[注]刘亚丁:《苏联文学沉思录》,成都:四川大学出版社,1996年版,第2-3页。这本书也受到国内同行关注,多有引用。

《苏联文学沉思录》所提出的从“中心文学”与“边缘文学”的分野来观照20世纪俄国文学的研究路径,在我后续的研究中得到了进一步运用。比如我后来承担国家社科基金项目“肖洛霍夫的创作与苏联文学的关系”,在对肖洛霍夫作了比较研究后写了《顿河激流——解读肖洛霍夫》[注]刘亚丁:《顿河激流:解读肖洛霍夫》,成都:四川教育出版社,2001年版。本书的文字被[俄]尤·德沃利亚申主编的《肖洛霍夫百科全书》(Шолоховская энциклопедия, М.: СИНЕРГИЯ, 2012, С.632.)引用。这本专著,其中有一篇《肖洛霍夫的写作策略》。这篇文章就是将肖洛霍夫置于“中心文学”与“边缘文学”的关系中来加以阐释,揭示了他获得殊荣的独特原因:苏联文学中心与边缘的对立为认识肖洛霍夫的价值提供了新的思路。肖洛霍夫既遵从中心文学的规则,又突破其约束,他的作品有许多与边缘文学相重合的东西,他本人却对边缘作家采取批判态度。他既有中心文学的合法性,又有边缘文学的批判性,他处于中心与边缘的过渡地带。这就是肖洛霍夫能够在不同历史时期、在具有不同的审美趣味的读者中获得广泛接受的原因。[注]刘亚丁:《肖洛霍夫的写作策略》,《外国文学评论》,2000年第3期,第57-65页。人大复印资料《外国文学研究》,2001年1期复印本文。

对索尔仁尼琴的《癌病房》与中心话语的对话关系,在《苏联文学沉思》和后来的文章里作了阐述。[注]刘亚丁:《苏联文学沉思录》,成都:四川大学出版社,1996年版,第141-156页;刘亚丁:《〈癌病房〉:传统与现实的对话》,《名作赏析》,2009年9期,第108-112页。这里不妨对《安魂曲》与中心话语的对话关系略作展开。对阿赫玛托娃的作品,相对而言,对《安魂曲》的讨论要少一些。[注][俄]阿·帕甫洛夫斯基:《安·阿赫玛托娃传》,守魁、辛冰译,成都:四川人民出版社,2000年版,第五章“《没有主人公的歌》战后岁月”。[俄]符·维·阿格诺索夫:《20世纪俄罗斯文学》,凌建侯等译,北京:中国人民大学出版社,2001年版,第200-220页。В. М. Акимов, Сто лет русской литетатуры. От серебряного века до нашшх дней, СПб.: Лики России, 1999, сс. 264-266.但是,从对话的角度来看,恰恰是《安魂曲》包含了非常丰富的内容。在这一组诗中,是诗人有意识与中心话语展开对话。我与我的人民同在,是阿赫玛托娃进行对话的核心内容。这须从阿赫玛托娃自己所经历的那场批判说起。[注]См.,С.И.Кормилов, Поэтическое творчество Анны Ахмотовой, М.: Издательство Московского университета, 2000, с. 106-108. В. И. Коровин. Ахматова, Русские писатели 20 века.Биографический словарь.Гл.ред. П. А. Николаев, М.: Издательство Большая россикйская энциклопедия, 2000, сс. 54-55.1946年,是反法西斯战争胜利后的次年,8月14日,《联共(布)中央组织局关于〈旗〉〈列宁格勒〉的决定》发表,决定中涉及到阿赫玛托娃有如下表述:

《星》杂志卖力地散布了女作家阿赫玛托娃的作品。阿赫玛托娃的文学、社会政治面貌苏联公众早已熟知。阿赫玛托娃是与我们的人民相对立的无思想性的诗歌的典型代表。阿赫玛托娃的诗歌浸透着悲观颓废情绪,表达了旧式沙龙诗歌的趣味。这种诗歌顽固地坚持资产阶级—贵族的颓废的、“为艺术而艺术”的审美立场,拒绝与人民并肩前进,有害于教育我们青年的事业,因而是苏联文学不能接纳的。[注]Власть и художественная интеллигенция. Документ ЦК РКП(б)—ВЧК—ОГПУ—НКВД о культурной политеке.1917-1953, Под ред. А. Н. Яковлева, М.: Международный фонд 《Демократия》, 1999, с.587.这里有必要引用郑异凡作为主编为《苏联史》写的一段话。在分析反法西斯战争胜利后的苏联历史时,郑异凡写到:“胜利的人民有权得到回报,至少应得到修养生息的机会。应该像列宁在国内战争胜利后那样,适应时代的要求,抓住大好机会,进行改革,改变僵化的模式,让工人、农民和知识分子过上好日子。”郑异凡:《主编的话》,载《苏联史》第一卷,姚海:《俄国革命》,北京:人民出版社,2013年版,第9页。

过了两天,日丹诺夫在列宁格勒的作家大会上做了《关于〈星〉〈列宁格勒〉的报告》,他对这位女诗人的人身攻击这里从略,仅举与对话主题有关的内容:

阿赫玛托娃的诗歌是远离人民的。这是旧式贵族成千上万的腐朽诗歌,除了从“过去的美妙时代”吸取气息而外,注定什么也没有遗留下来。叶卡捷琳娜时代的地主府邸,装饰着上百年的菩提树的林荫道,彩灯,雕像,石头拱门,橙黄色的凉亭,门上还有腐朽的族徽。贵族的彼得堡,皇村,保罗宫的火车站,以及其他的贵族传家宝。这是与人民对立的遥远的文化的残余,由于某种奇迹而遗存到现在,可是毫无生机,只是自我封闭,虚幻想象而已。[注]Доклад Жданова о журналах 《Звезда》 и 《Лениград》, Звезда, №.7-8 (1946).参见蓝英年:《日丹诺夫报告的背后》,蓝英年:《寻墓者说》,上海:汉语大词典出版社,1998年版,第76-83页;辛守魁:《阿赫玛托娃》,成都:四川人民出版社,2001年版,第321-324页。

阿赫玛托娃的组诗《安魂曲》实际上在1943年以前已经完成了全部内容,但在上述事件发生后,阿赫玛托娃为组诗添加了“代序”:

在叶若夫主义控制的恐怖岁月里,我在列宁格勒的监狱中度过了十七个月,一次有人“认出了”我。那时,一个嘴唇发紫的女人站在我身后,当然她从未听说过我的名字,她从我们都已习惯了的那种麻木状态中清醒过来,凑近我的耳朵问道(那儿人人都是低声说话的):

“您能描写这儿的情形么?”

我说:

“能。”

于是,一丝淡淡的笑意从曾经是属于她的那张脸上掠过。

1957年4月1日

列宁格勒[注][苏]阿赫玛托娃等:《安魂曲》,王守仁等译,广州:花城出版社,1992年版,第95页。

显然,这里阿赫玛托娃回忆了她排队探监看儿子时的情形,而她描写那位妇女,特意强调她“从未听说过我的名字”,以便与当时普遍接受的“人民”的概念吻合。无独有偶,1961年阿赫玛托娃又为《安魂曲》加了卷首题诗:

不,既不是异国他乡的天底下,

也不是在他人的卵翼之下,

在我人民蒙受不幸的地方,

我与我的人民同在。

1961[注][苏]阿赫玛托娃等:《安魂曲》,王守仁等译,广州:花城出版社,1992年版,第94页。

在这里不难感受到,诗人阿赫玛托娃通过这些代序和卷首诗歌在进行对话,针对的是上述的决议和日丹诺夫的报告,对她的作品远离人民的指摘作出了否定性回答。

俄国学者从《安魂曲》中读出了阿赫玛托娃同人民的融合。西戈夫指出:“在阿赫玛托娃的创作中,《安魂曲》成了人民灵魂接受的中心。阿赫玛托娃经历了切骨的个人悲剧(儿子和丈夫普宁,被捕),同时她力图表现全民族的悲剧。恰恰是同人民的结合给了她经受考验和创作的力量”[注]В. К. Сигов и др, Русская литература, М.: Дрофа, 2005, с. 359.,“应该注意的是,在《安魂曲》中,阿赫玛托娃积极使用了‘人民’这个词,而在她早期的诗作中几乎见不到这个词”[注]В. К. Сигов и др, Русская литература, М.: Дрофа, 2005, с. 359.。但是,由于这位俄国学者没有吸收巴赫金的对话观念,所以他未能发现阿赫玛托娃同日丹诺夫和决议对话的“奥秘”。不妨设想,阿赫玛托娃在1957年和1961年两次为《安魂曲》添加内容,这是有意为之的对话行为。

三

从古罗斯文学发端期与后来的成熟期(我所指的是19世纪和20世纪),我也试图找出其中的对话关系,即以宗教性内涵为主的古罗斯文学,在以世俗内容为主的成熟期得到了遥远的回应。换言之,成熟期的作家在世俗性的内容中与自己古代文学先贤进行了对话。因此,互文性研究或许是打通古罗斯文学与不断发展成熟的俄国文学之间血脉的一种方法。

“生平”类的宗教文体在13—18世纪的文学中大量出现,最古老的“生平”很可能是《洞穴修士安东尼生平》(Житие Атония Печерского),但已失传,其部分内容可从“基辅洞穴神甫记”的转引中得知。[注]История русской литературы, т.1, редакторы Д. С. Лихачев и др., Л.: Наука, 1980, с. 50.流传下来最早的此类作品是《洞穴修道院主持费多西神甫生平》,这部作品绘声绘色地讲述了费多西的修道经历,从出生说起,然后叙及其少年时代每日进修道院、随香客到耶路撒冷朝圣被母亲追回等事迹,后来逃出家庭,到洞穴修道院拜在安东尼主持门下,继而成为该修道院主持,并实现了一些奇迹。在讲述费多西成为修士的时候,该作品的叙述者特地以第一人称出现告诉读者:“我们费多西神甫从少年至他到洞穴修道院的经历,她母亲告诉了一个叫费多尔的人,他在费多西长老时代是掌管厨务的修士。我亲耳听他讲述了这一切,就录了下来,以便让敬重费多西的人知晓。”[注]Житие Феодосия печерского//Начало русской литературы,ХI-начало ХII века.ПЛДР.М,: Художественная литература,1978,с. 323.使叙述的真实性得以确立。利哈乔夫和沙赫马托夫认为,该作品的作者就是写《往年纪事》的涅斯托尔。[注]История русской литературы, т.1, редакторы Д. С. Лихачев и др., Ленинград: Наука, 1980, с. 51.

生平类的作品非常多,东正教的有德行的僧侣很多都有时人写的生平。值得注意的作品有15世纪的《谢尔基·拉多涅日斯基生平》。该作品承袭圣徒行传的传统,讲述莫斯科圣三一修道院开山宗师、被称为奇迹创造者的圣谢尔基的生平,叙及他的童年、青年时代,离家修行、创建修道院、实现奇迹、为德米特里·顿斯科伊出征玛迈而祈祷。[注]Житие Сергия Радонежского//XIV-середина XV века. ПЛДР. М.: Художественная литература, 1981, с. 256-429.到了20世纪,革命以后侨居巴黎的扎伊采夫写了《圣拉多涅日斯基·谢尔基传》,该书从形式到内容都是对古罗斯文学中的圣徒行传的模仿和改写,其内容则直接取法于《圣谢尔基生平》。[注]Б. Зайцев, Проподобный Сергей Радожеский, его “Белый свет”. М.: Художественная литература, 1990, cс.187-233.

扎伊采夫作为一位流亡作家,以传记小说来抒发这种故国恋情。1924年,他在巴黎写成《圣谢尔基传》,1932年写成《屠格涅夫传》,1951年写成《茹科夫斯基传》,1954年完成《契诃夫传》。他把这些俄国文化名人塑造成俄罗斯民族之魂的不同侧面。扎伊采夫在《谈谈自己》一文中这样写道:“正如在俄国革命的时代我倾心于意大利一样,客居拉丁国家已有20年,我却总是在写俄国……在《屠格涅夫传》中回复到了俄国文学的黄金时代,在《圣拉多涅日斯基·谢尔基传》中回复到俄国的神圣精神。”[注]Б. Зайцев, Белый свет. М.: Художественная литература, 1990, с. 11.参见刘亚丁:《苏联文学沉思录》,成都:四川大学出版社,1996年版,第54-55页。扎伊采夫最后这句话,道出了他的《圣谢尔基传》的要旨。追求神圣正是谢尔基内宇宙的核心,外在言行的指归。在《圣拉多涅日斯基·谢尔基传》中,扎伊采夫的文笔也有勃洛克为他定位的“抒情”“寂寞”和“透明”,充溢在文字间的静静的、抒情的感伤意味,既与谢尔基那不求外在的轰轰烈烈、只务内修德性的一生相谐和,又与作家心中神圣宁静的古罗斯相统一。在这部传记小说中,又有不同于作家以往风格的文字。扎伊采夫最讨厌在文学中讲道理,谈哲学,故作深沉,最喜欢让形象本身表明一切,但这部小说的主人公是个15世纪的圣徒,又牵涉到许多今人难以理解的历史和掌故,作家于是在很多地方运用抒情插笔,对事件和人物作评价和解释。对隐士修行的艰辛,对奇迹产生的心理原因,对德米特里大公的决战的意义等等,都由叙述者直接出面发议论,精彩深刻,要言不烦,构成了这部小说的独特景观。

有俄国学者从体裁的角度分析了古罗斯的圣徒传与民间故事的相似的结构形态,这是一种对话关系。[注]Е. М. Неёлов. Сказка и житие//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 1998, сс. 60-72.古罗斯宗教文学从词句的角度对后来的俄国文学产生了深刻影响,这也是一种互文性的对话关系。试举两例:

《圣母游历苦难记》(Хождение богородицы по мукам)是与《新约》相关联的,它的地狱苦痛、末日意味等深深烙印进后来的具有宗教意味的俄国文学作品。[注]Хождение богородицы по мукам, Хрестоматия по древней русской литературе. Составитель Н. К. Гудзия, М.: Аспект пресс, 2004, сс. 92-98.阿·托尔斯泰的《苦难的历程》(Хождение по мукам)三部曲的题目就直接来自于前述的《圣母游历苦难记》。

在《告别马焦拉》(1976)中,拉斯普京坚守着家园,以深厚的传统文化为根基来抗拒毁损家园的粗鲁行径。在作品的文本中,作家有意识地运用《圣经》似的潜文本来赞美马焦拉岛。在小说的第4节中有达丽娅静观马焦拉岛的场面,这里的丰富蕴涵迄今未被读者和学者很好地领悟。

И тихо, покойно лежал остров, тем паче радная, самой судьбой назначенная земля, что имела она четкие гранцы, сразу за которыми начналась уже не твердь, а течь. Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре — всего, отделившись от материка, держала она в достатке — не потому ли и назвалась громким именем Матёра?[注]В. Распутин, Прощание с Матёрой, В. Распутин, Избранные произведения,т. 2, М.: Художественная литература, 1990, сс. 229-230.

岛子,尤其是命运所亲自指定的这故乡的土地,沉寂、宁静地横卧着。它界限分明,界限之外就不是大地,而是水流了。但是岛上从这端到那端,从水边到水边,有足够的平原、财富、美景、野趣、一切含灵之物——虽然它身离大陆,却是一切都成双作对——不正是因为这样,才有马焦拉的响亮名字吗?[注][苏]拉斯普金:《告别马焦拉》,《拉斯普京小说选》,王乃倬、沈治、石国雄译,北京:外国文学出版社,1982年版,第45页。译文不尽准确,没有把“一切都成双作对”这个体现挪亚典故的关键词译出,故引文略有改动。

这是静穆的圣乐(sacred music),它实际上就是拉斯普京浓彩重墨书写的拟创世纪:这里的词汇和意象大都来自于《圣经·创世纪》,首先,将岛子称为“土地” (земля),这就与《创世纪》第一章首句联系在一起了——“起初神创造天地”(В начале сотворил Бог небо и землю[注]Библия, СПб.: Христианское общество 《Библия для всех》, 1997, с. 1.),这是开天辟地的大地。“它界限分明,界限之外就不是大地,而是水流了”(имела она четкие гранцы, сразу за которыми начналась уже не твердь, а течь),这里的“大地”(твердь)用了一个古词,恰好也是俄文本《创世纪》1:7中用的“上帝造出大地”(И создал Бог твердь[注]Библия, СПб.: Христианское общество 《Библия для всех》, 1997, с. 1.)。这就是拉斯普京塑造的伊甸园。“但是岛上从这端到那端,从水边到水边,有足够的平原、财富、美景、野趣、一切含灵之物——虽然它身离大陆,却是一切都成双作对。”(Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре.)这里包含的《创世纪》潜文本,来自于耶和华对义人挪亚的吩咐:“凡有血肉的活物,每样两个,一公一母,你要带进方舟,好在你那里保全生命。”(《创世纪》6:19。Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут.[注]Библия, СПб.: Христианское общество 《Библия для всех》, 1997, с. 6.)至此可以发现,《告别马焦拉》中达丽娅眼前的马焦拉岛,既是光明幸福的伊甸园,同时已经暗含危机:由于与《创世纪》中的挪亚典故的内在联系,小说的这段文本隐含了对人犯罪后挪亚所存身的危机四伏的世界之影射。在这幅拟创世纪的图景中,最深刻的象征是:修建水电站大坝前的蓄水,与《创世纪》中上帝惩罚不义的人类的大洪水之间是存在联系的。这里不光有形象之间的直线联系,从拉斯普京的反复审思当代人道德状况的持续写作来看,两种相似形象之间带出了作家的深刻道德批判意识:土地和家园不仅被外力毁灭,更毁于人自身道德的沦丧。同时,一个更富有悲剧意味的问题也渐渐凸现:大洪水到来前,保种图存成了最迫切的使命,在《创世纪》中挪亚担当了这一使命;在《告别马焦拉》中,这个拟创世纪的发现者——达丽娅奶奶承担了挪亚的功能,肩负起保种图存的神圣使命。

对话性视角的运用,从横向看,可以把俄国文学原来被看成是分离的不同的文化因素加以沟通;从纵向看,能够打通古罗斯文学与不断发展成熟的俄国文学之间的血脉。因此,对话性不妨作为俄国文学通史写作的一个补充性角度。

——致阿赫玛托娃