北京市灵山侵蚀沟道治理与近自然修复效果研究

巩 潇,李 璐,赵方莹,倪 栋

(1.北京圣海林生态环境科技股份有限公司,北京100083;2.交通运输部 公路科学研究所,北京100088)

灵山位于北京市五大生态涵养区之一的门头沟区,顶峰海拔2 303 m,是北京的第一高峰。分布在灵山海拔1 800 m以上的亚高山草甸,是北京宝贵的植被和旅游资源,对维护和改善北京市生态环境起着重要的生态屏障作用[1]。灵山亚高山草甸生态系统的结构和功能相对单一,对环境很敏感,受气候因素影响,植被年生长量较小,生长速度缓慢,一旦破坏恢复时间较长。特别是,灵山亚高山草甸物种组成与周围中低山相似性低,一旦生境遭到破坏将很可能导致部分物种消失,对整个生态系统造成难以弥补的损失[2]。灵山亚高山草甸的物种丰富度和多样性指数随着海拔的升高而下降[3],而近年来旅游开发和过度放牧是造成灵山亚高山草甸物种多样性下降速度加快的主要原因[4]。灵山高山地区坡度大、生长季短,植被覆盖度降低后土壤易受侵蚀,造成水土及植物种资源的严重流失,若目前严重的水土流失状况不能得到有效控制,则植被恢复需要的稳定立地条件就无法保障,因此迫切需要对灵山高山地区的侵蚀沟道进行治理。考虑到单纯自然生态恢复和工程方式治理存在的局限性,灵山高山地区侵蚀沟道适宜采用以遵循自然规律为前提,用人工方式促进自然恢复,实现坡面生态恢复的近自然生态修复方式。

开展灵山侵蚀沟道治理和植被恢复的探索与研究,不仅是维持我国亚高山草甸生态系统连续性和保障北京西部生态涵养功能的必要行动,而且是促进区域社会、经济健康发展和社会和谐的有力保障。本研究以灵山侵蚀沟道治理为依托,建立起一套较为完整的亚高山草甸侵蚀沟道控制技术措施体系,并研究了其对侵蚀沟道的水土保持效果,以及人工促进下草甸群落恢复的动态变化特征,希望能为同类型亚高山草甸的恢复与保护提供参考与借鉴。

1 研究区概况

灵山位于北京市门头沟区西北部,介于N39°48′~40°04′、E115°24′~115°36′之间,属太行山系小五台山脉的余脉。灵山地区为温带半湿润季风气候区,夏季受东南季风影响,冬季受西伯利亚寒流控制,表现为夏季高温多雨,冬季寒冷干燥;年均降水量638.8 mm,其中6—8月降水量为400~500 mm,占年降水量的60%~80%;多西北风,年平均气温2~7 ℃,年日照时数2 600 h,全年无霜期在160 d以下。土壤以山地棕壤、亚高山草甸土和褐土为主,一般呈微酸性,成土母质主要有花岗岩、砂岩、砾岩、安山岩等。从山脚到山顶,植被分布依次为次生灌丛(多为荆条、绣线菊、山杏等)、落叶阔叶林、针叶林和亚高山草甸,受人为活动的干扰,几乎没有原生植被,主要是次生植被。

灵山地区水土流失类型以水蚀为主,水土流失面积为3 686.44 hm2,占总面积的49.6%,其中山坡鳞片状面蚀面积占总面积的47.6%,沟道高含沙洪水侵蚀面积占总面积的2%。灵山地区土壤侵蚀模数背景值为2 298 t/(km2·a)(2014年调查结果),属于轻度侵蚀,但已接近轻度侵蚀的上限值。按照北京市水土流失三区划分标准,灵山地区允许土壤侵蚀模数为200~1 000 t/(km2·a)。灵山亚高山草甸治理与保护的难点主要是:积光积温量少,植被生长季短;可利用植被种源少;无固定水源,初期植被养护难度大;海拔高,基础设施不足,施工材料运输困难等。

2 研究侵蚀沟道和对照样地基本情况

选择灵山海拔2 050~2 180 m的3条侵蚀沟道及其东侧30 m处无侵蚀沟发育的对照样地为研究对象。3条侵蚀沟都位于阴坡,总体地势南高北低。其中,1#侵蚀沟沟长148 m,平均宽度3 m,比降32.9%。该侵蚀沟沟头靠近南侧分水岭,由南向北发育约100 m后,转向东北方向,朝坡脚处继续下切,形成切沟,拐点以下30 m处侵蚀沟发育明显。受阴坡总体坡降较大的因素影响,该侵蚀沟于2013年9月至2014年4月发生了溯源侵蚀现象,溯源长度约30 m。2#侵蚀沟沟长357 m,平均宽度6 m,比降29.7%。该侵蚀沟源头靠近西侧分水岭,沟头是分水岭以下相邻三处凹陷地形的交会处,目前该侵蚀沟发育较为稳定,尚未发生溯源侵蚀现象。3#侵蚀沟沟长390 m,平均宽度5 m,比降27.9%。该侵蚀沟发源于对照样地的西北方向,向南发育后与2#侵蚀沟会合,最终又与1#侵蚀沟交会。

3 侵蚀沟治理方案和修复效果研究

3.1 侵蚀沟治理方案

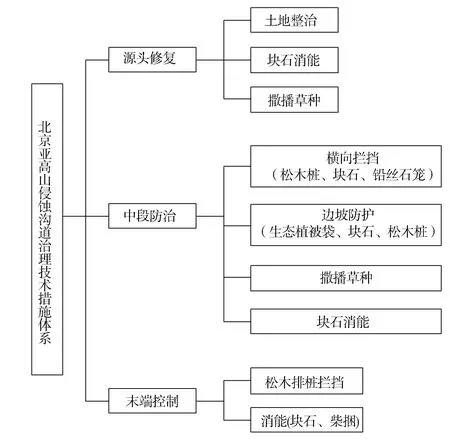

借鉴国内外侵蚀沟道控制技术,结合灵山侵蚀沟道实际情况,按照“源头修复—中段防治—末端控制”的思想(图1),根据沟道不同部位的立地条件,因地制宜,因害设防,采取的工程措施包括沟头修复工程、沟道中段横向拦挡及沟道侧坡护坡工程、沟道末端控制性拦挡工程。采取传统工程、土壤生物工程、植物措施相结合的方式[5],建立亚高山草甸侵蚀沟道治理措施体系,控制侵蚀沟道溯源侵蚀发展速率,减弱横向和纵向扩张规模,实现对侵蚀沟道的控制与治理。

图1 侵蚀沟道治理技术措施体系

(1)源头修复。减少人畜扰动破坏,提高沟头区域地表植被覆盖,增强雨水入渗。

(2)中段防治。1#侵蚀沟比降较大,为重点治理段。首先,将降低沟道比降和加强侵蚀沟内的落淤作为首要目标,逐步降低侵蚀强度,为后续植被恢复提供稳定环境;其次,为促进沟道内的植被恢复和方便治理措施布设,本着减少二次破坏范围的原则,对部分侧坡陡坎进行放坡处理,一方面控制侵蚀沟横向发育,另一方面营造适宜草甸植被生长的地形条件;再次,以灵山乡土植物种为主要目标物种,通过人工促进与自然恢复相结合的方法,实现侵蚀沟内的植被恢复和水土流失控制。对于2#、3#侵蚀沟,根据各段沟宽和沟壁坡度情况,选择在侵蚀沟断面扩大处设置横向拦挡,实现降低沟段比降和侵蚀强度的目的,此外对沟道进行局部放坡处理,通过自然恢复与人工促进相结合的方式恢复沟道内植被。

(3)末端控制。末端控制是中段防治的延续,由于侵蚀沟道末端比降较中间沟道比降大,遇到侵蚀沟内有明显径流汇集时,势必会加大径流冲刷强度,因此布设末端防治措施时应充分考虑对侵蚀沟内径流的消能与分散作用,同时结合侵蚀沟下游的天然林内地表植被和枯落物的地表拦蓄功能,阻止侵蚀沟继续向下发展。

3.2 侵蚀沟道监测

2014年实施治理方案后,2015、2016年进行了连续两年的侵蚀沟道监测调查,调查方式如下:

(1)沟头溯源侵蚀调查。在沟头设置3个侵蚀控制点,并选取3个侵蚀测量点,利用皮尺量测各侵蚀点与对应控制点之间的距离,取平均距离作为沟头溯源量的量化指标。

(2)沟道横向扩张调查。沟道中段双向设置控制点,利用皮尺量测控制点与沟缘之间的距离,通过观测不同年份的距离变化,量化侵蚀沟道横向扩张量。

(3)末端扩张调查。在侵蚀沟道末端设置3个侵蚀控制点,并选取3个侵蚀测量点,利用皮尺量测各测量点与对应控制点之间的距离,取平均距离作为末端控制的量化指标。

3.3 植物群落近自然修复特征研究

以2014年调查结果作为侵蚀沟道植物群落背景值,通过2014—2016年连续3年的植物群落调查,分析群落物种组成、物种优势度、群落结构及多样性等方面的变化情况,并与对照样地进行比较,研究侵蚀沟道群落演替特征,为灵山地区草甸资源的保护与管理提供科学指导。

4 结果与讨论

4.1 侵蚀沟道与对照样地扩张比较

经过治理,1#~3#侵蚀沟道的溯源侵蚀速率、横向扩张速率和末端扩张速率都有所降低。对照样地没有采取治理措施,2014—2016年发生侵蚀,并逐渐加剧形成侵蚀沟。

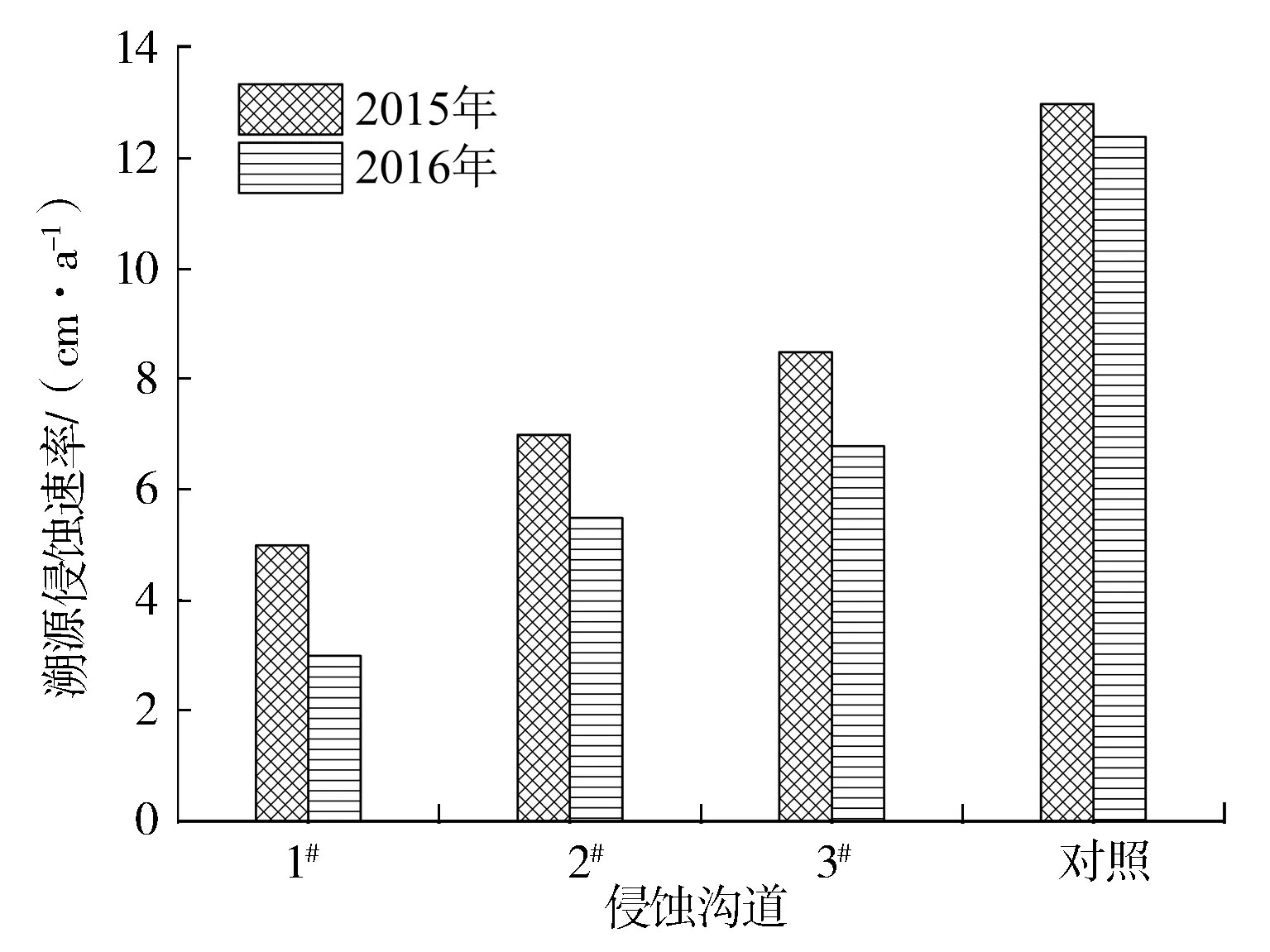

图2为1#~3#侵蚀沟道和对照样地沟道溯源侵蚀速率测量结果。治理后3条侵蚀沟沟头部位溯源侵蚀速率均有所下降,与2015年相比,2016年1#侵蚀沟溯源侵蚀速率降低了40.0%,2#侵蚀沟降低了21.4%,3#侵蚀沟降低了20.0%。对照样地沟道在未采取治理措施情况下溯源侵蚀速率也有所下降,但降低幅度较小,2016年溯源侵蚀速率仅比2015年降低了4.6%。

图2 2015—2016年侵蚀沟道和对照样地沟道溯源侵蚀速率

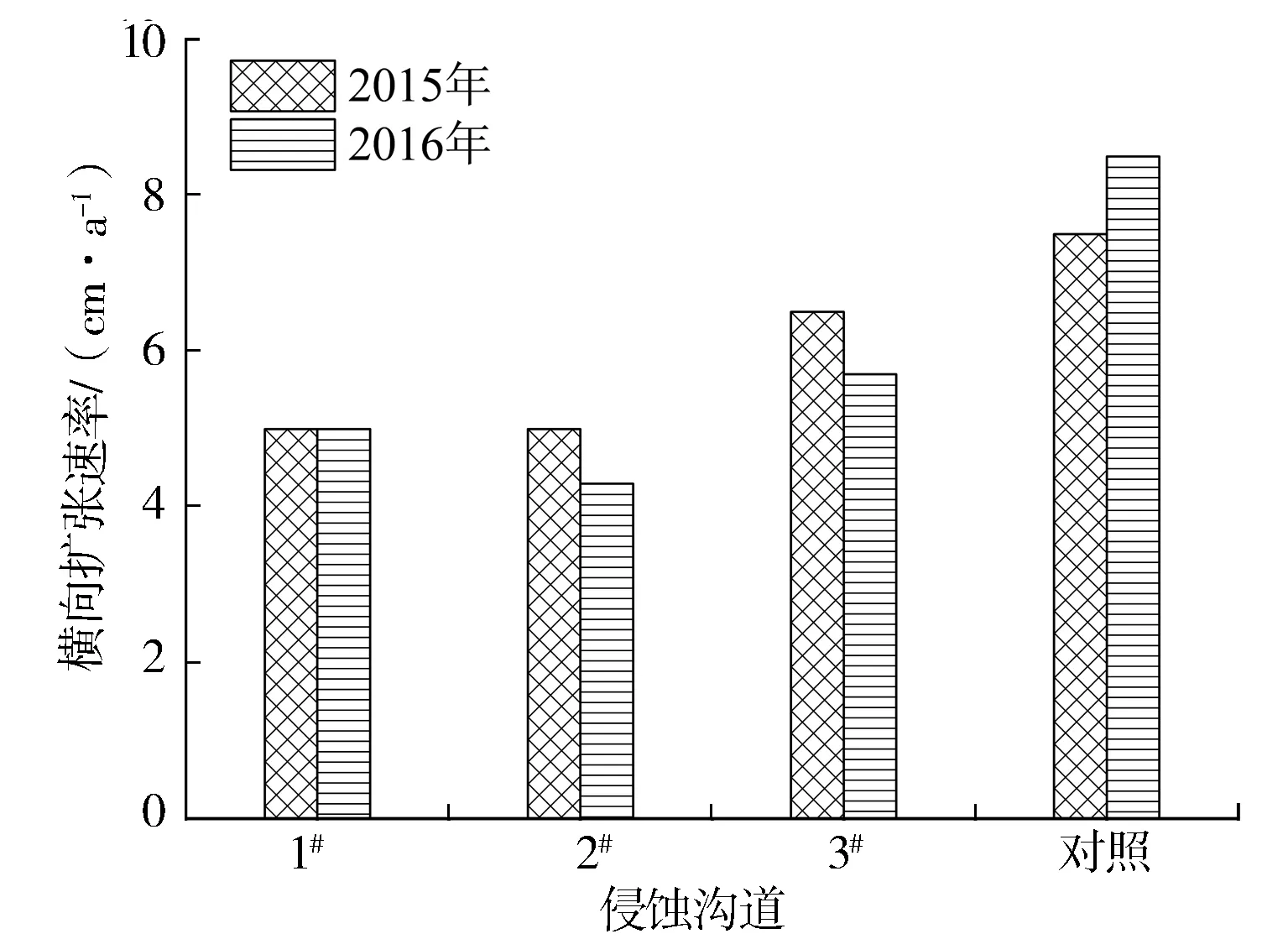

侵蚀沟道和对照样地沟道横向扩张速率如图3所示。相比2015年监测结果,2016年1#侵蚀沟横向扩张速率未发生改善,2#侵蚀沟横向扩张速率降低了14.0%,3#侵蚀沟横向扩张速率降低了12.3%。由于未采取任何防护措施,因此2016年对照样地沟道横向扩张速率加快,相比2015年增加了13.3%。

图3 2015—2016年侵蚀沟道和对照样地沟道横向扩张速率

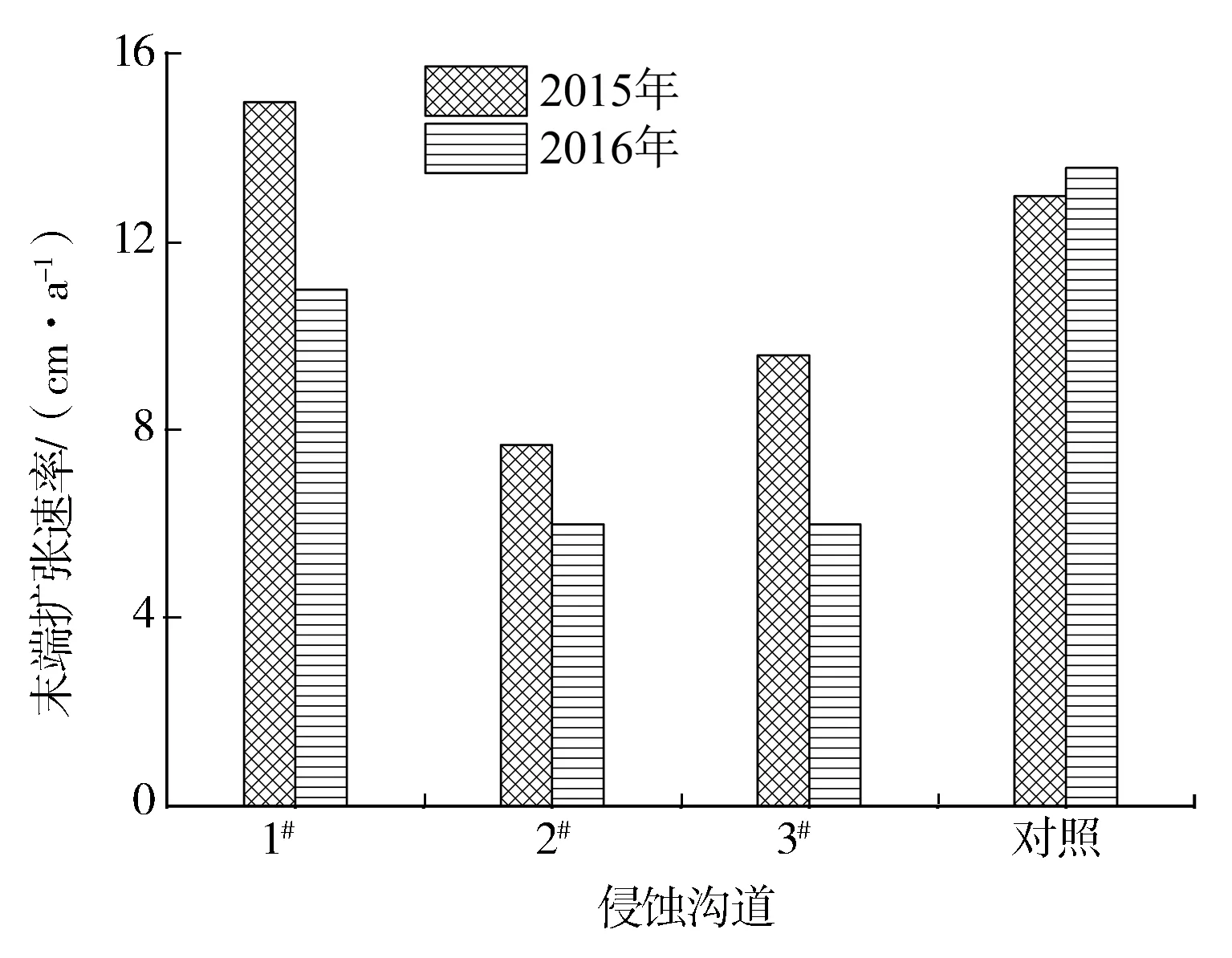

图4为1#~3#侵蚀沟道和对照样地沟道末端扩张速率比较。3条侵蚀沟道的末端扩张速率在治理后都有所下降。相比2015年监测结果,2016年1#侵蚀沟末端扩张速率降低了26.7%,2#侵蚀沟降低了22.1%,3#侵蚀沟降低了37.5%。对照样地沟道未采取治理措施,末端扩张速率继续增大,2016年末端扩张速率比2015年增加了4.6%。

图4 2015—2016年侵蚀沟道和对照样地沟道末端扩张速率

实施侵蚀沟道治理后,1#~3#侵蚀沟道2015、2016年拦截泥沙总量分别为147.7、88.9 m3。相比2014年,2015、2016年土壤侵蚀模数下降幅度分别为53.26%、39.76%。可见,实施沟道治理措施能有效控制土壤侵蚀、提高保土效益,治理后项目区土壤侵蚀模数已经达到了北京市水土流失控制要求。

4.2 侵蚀沟道近自然修复草甸植被组成特征变化

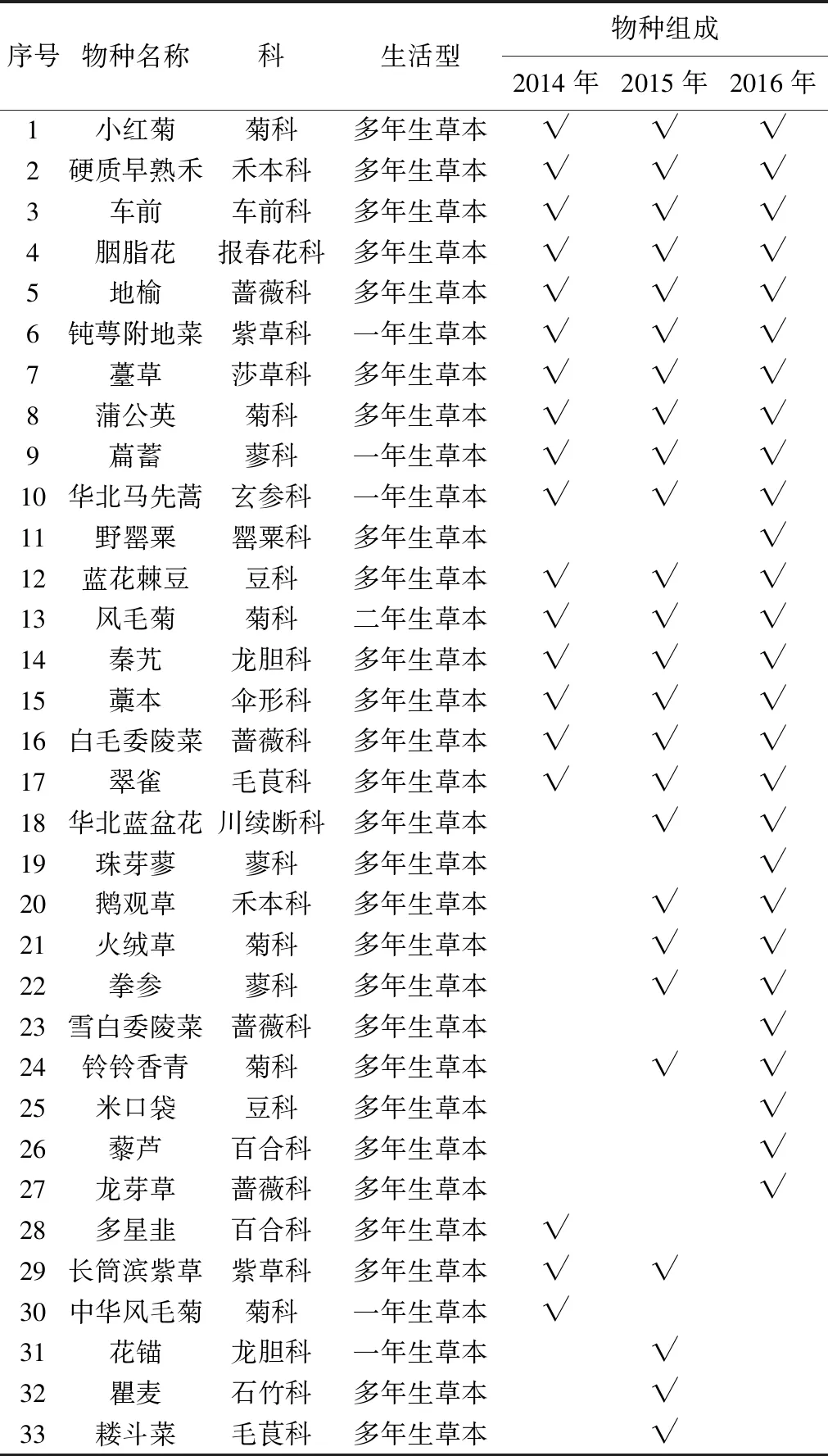

通过有针对性地布设侵蚀沟防治和植被恢复措施,取得了较好的泥沙拦挡和植被恢复效果。侵蚀沟拦挡部位淤积泥沙厚度平均值达到了0.4 m,同时淤积物中含有一定数量的植物种子,也为侵蚀沟道植被恢复创造了有利条件,进一步提高了治理效果。植物措施方面,采取了原位修复方法,选用的植被为本地种,适应性强,在2015—2016年的调查中原位修复区域植被覆盖度、物种丰富度均较高,其主要物种组成和物种生活型统计结果见表1。

在2014年侵蚀沟道调查中共调查到19种植物,隶属于14个科。其中,菊科4种,蔷薇科、紫草科各2种,其他11科各1种。从植物生活型来看,二年生和多年生草本植物15种,一年生草本植物4种。其中:车前与小红菊的相对频度较高,分别为13.2%和12.1%;其次为薹草、蒲公英、地榆、钝萼附地菜和硬质早熟禾,相对频度分别为10.0%、9.5%、9.5%、8.4%和7.9%;再次为藁本和胭脂花,相对频度分别为5.3%、4.7%。2014年治理前侵蚀沟道内的优势种按照其相对频度排序为:车前>小红菊>薹草>蒲公英=地榆>钝萼附地菜>硬质早熟禾>藁本>胭脂花>秦艽>白毛委陵菜>华北马先蒿=中华风毛菊>风毛菊>萹蓄>蓝花棘豆=长筒滨紫草=翠雀>多星韭。

在2015年调查中共发现25种植物,隶属于15个科。其中,菊科物种数量最多,有5种,蔷薇科、蓼科、毛茛科、紫草科和禾本科各有2种,其他科各1种。从植物生活型来看,二年生和多年生草本植物21种,一年生草本植物4种。火绒草、薹草、地榆和藁本的相对频度较高,分别为10.1%、9.5%、8.8%和8.8%;其次为小红菊、翠雀、秦艽、蒲公英、车前、硬质早熟禾、蓝花棘豆、钝萼附地菜、拳参和鹅观草,相对频度分别为6.8%、5.4%、5.4%、5.4%、4.7%、4.7%、4.1%、4.1%、4.1%和4.1%。治理第一年侵蚀沟道内的优势种按照其相对频度排序为:火绒草>薹草>地榆=藁本>小红菊>翠雀=秦艽=蒲公英>车前=硬质早熟禾>蓝花棘豆=钝萼附地菜=拳参=鹅观草>风毛菊>白毛委陵菜=胭脂花>花锚=铃铃香青=萹蓄>长筒滨紫草=耧斗菜=瞿麦=华北蓝盆花=华北马先蒿。

表1 2014—2016年侵蚀沟主要物种组成

在2016年调查中共出现27种植物,隶属于16个科。其中,菊科5种,蔷薇科4种,蓼科3种,豆科、禾本科各2种,其他科各1种。从植物生活型来看,二年生和多年生草本植物24种,一年生草本植物3种。2016年调查到的27个物种相对频度同样具有较为明显的分化现象:车前、白毛委陵菜、小红菊、蒲公英、秦艽和野罂粟的相对频度较高,分别为10.8%、9.3%、7.8%、7.8%、7.5%和6.0%;地榆、藁本、钝萼附地菜次之,相对频度分别为4.9%、4.5%、4.1%。治理第二年侵蚀沟道内的优势种按照其相对频度排序为:车前>白毛委陵菜>小红菊=蒲公英>秦艽>野罂粟>地榆>藁本>钝萼附地菜>薹草>胭脂花=雪白委陵菜=华北蓝盆花>龙芽草>蓝花棘豆>火绒草=铃铃香青>风毛菊=米口袋>华北马先蒿=珠芽蓼=萹蓄=硬质早熟禾>翠雀=藜芦>拳参=鹅观草。

经过连续3年的治理,侵蚀沟道内物种数量呈上升趋势,由2014年的19种增加到2016年的27种,说明治理工程的实施有效促进了侵蚀沟道内植被的恢复。另外,多年生草本植物数量逐年增长,说明侵蚀沟道内植被已开始朝着正向演替的方向发展。

5 结 论

通过对灵山高山地区实施侵蚀沟道治理与近自然修复,有效降低了侵蚀沟的溯源侵蚀速率、横向扩张速率和末端扩张速率,土壤侵蚀模数由2014年的2 298 t/(km2·a)降至2016年的647 t/(km2·a),达到了北京市水土流失控制要求。经过3年的治理,沟道内物种数量呈上升趋势,由2014年的19种增加到2016年的27种,治理工程的实施有效促进了侵蚀沟道内植被数量的恢复,2015年开始多年生草本植物数量逐年增长,侵蚀沟道内植被朝着正向演替的方向发展。

——入侵植物响应人为扰动的适应性进化方向探究