西湖自然文化遗产地的演进途径及其启示

李 利, 白 颖, 李春青,2

(1.北京建筑大学 建筑与城市规划学院, 北京 100044; 2.北京未来城市设计高精尖创新中心, 北京 100044)

众所周知,杭州西湖以它无与伦比的自然景观和文化特征闻名于世,在一千多年的人文生态演进历程中,一直处于中国人民哲学思想和文化艺术活动的中心位置,一直在不间断地影响着我们的生活思绪和文化体验,几乎构成了杭州人民日常生活经验中不可缺少的一部分. 这种历史的连贯性更加突出了经历近千年的自然文化遗产地西湖演进的伟大历程. 如果说过去的一切都被称为“历史”,那么我们无时无刻不在创造历史. 从大的时间跨度来看,我国是一个拥有着几千年历史文明的国家,历史的演进历程为我们呈现了风景园林发展的兴衰与变迁,更是蕴藏着其深厚的人文底蕴和丰富的哲学思想. 直到21世纪的今天,西湖作为承载人们生活的自然文化遗产地,仍然不断地适应着时代的变迁而继续向前演进,并表现出一种新的当代杭州文明形态. 杭州西湖在历史的延续、文化的积淀、自然的保护、社会的发展、城市的繁荣等方面,具有多重的参考价值和良好的借鉴意义,是自然文化遗产地演进理念研究的活化石.

1 阅读风土西湖

长期以来,杭州西湖以其无与伦比的自然风光和人文历史吸引了历代文人墨客抒发思绪,并留下了无数万古传唱的诗句. 正可谓:“观西湖之妙,实在是妙不可言. ”自唐代以来,西湖就在全国范围内引起人们的注意,描绘西湖美景的文字、书籍可谓是汗牛充栋、数不甚数. 早在700年前意大利旅行家马可波罗[1]就将杭州誉为人间天堂、现实乐土(图1). 而现在我们从一种新的视角来阅读西湖,从西湖的历史性、地域性和自然物质文化演进,并结合人们的现实生活,探讨这个地区的文化进程以及自然物质的空间见证.

1.1 西湖的形成

古代西湖最初作为自然的产物同样有一个漫长的自然演化过程. 著名科学家竺可桢先生[2]早年对西湖的形成及演化做过系统的研究,并于1921年在《科学》杂志上发表了《杭州西湖生成的原因》一文,文中指出西湖是一个泻湖. 他认为西湖原本只是位于钱塘江口左近的一个普通海湾,由于南面的吴山和北面的宝石山形成两岬对峙,钱塘江带下的泥土在原有的湾口淤积,再加上地质学上的“沉积作用”和人类活动,更加剧了堆积过程,最终原本与海湾相通的湾口演化成了一个与大海彻底隔绝的内陆湖,我们将这种由浅水海湾因湾口被泥沙淤积积成的沙嘴或沙坝所封闭或接近封闭的湖泊称为泻湖. 周边三面群山上的溪流小涧也自然而然地成为后来西湖的主要水源,原来的咸水湾也在这些自然溪流(金沙港、龙泓涧、赤山埠、茅家埠、长桥溪等)的不断冲刷作用下,湖水的含盐量逐渐降低,最后变成了一个淡水湖. 同时地质工作者汪品先等认为,在第四纪期间,西湖经历了山间谷底—淡水湖—早泻湖—海湾—晚泻湖—淡水湖的自然演变过程(图2),今日的西湖,是冰河后期海面上升与河口泥沙堆积共同作用的产物[3].

图1 《马可波罗游记》中的西湖地图Fig.1 The West Lake map in “The Travels of Marco Polo”

1.2 西湖的自然演进主题——淤塞、荒芜

西湖在成为一个普通的天然淡水湖之后,周边群山溪流作为西湖最主要水源的同时也挟带了大量的泥沙,再加上湖中水生动植物残体的沉积,迅速进入了一个新的自然演化过程——沼泽化. 在地质和生物循环的双重作用下,湖底不断变浅,水域急剧退化,水草丛生,对于在这样一个处于相对静止状态下的湖泊,沼泽化是其天然发展演变过程的一般规律. 同时,自秦代以来人们就已在杭州地区设置钱唐县,特别是到了唐代,杭州就成为远近闻名的繁华都市,当地人们的生产生活更是加剧了西湖原本作为一种自然物质形态存在的泻湖的沼泽化过程,最终遭遇人为围垦而消失.

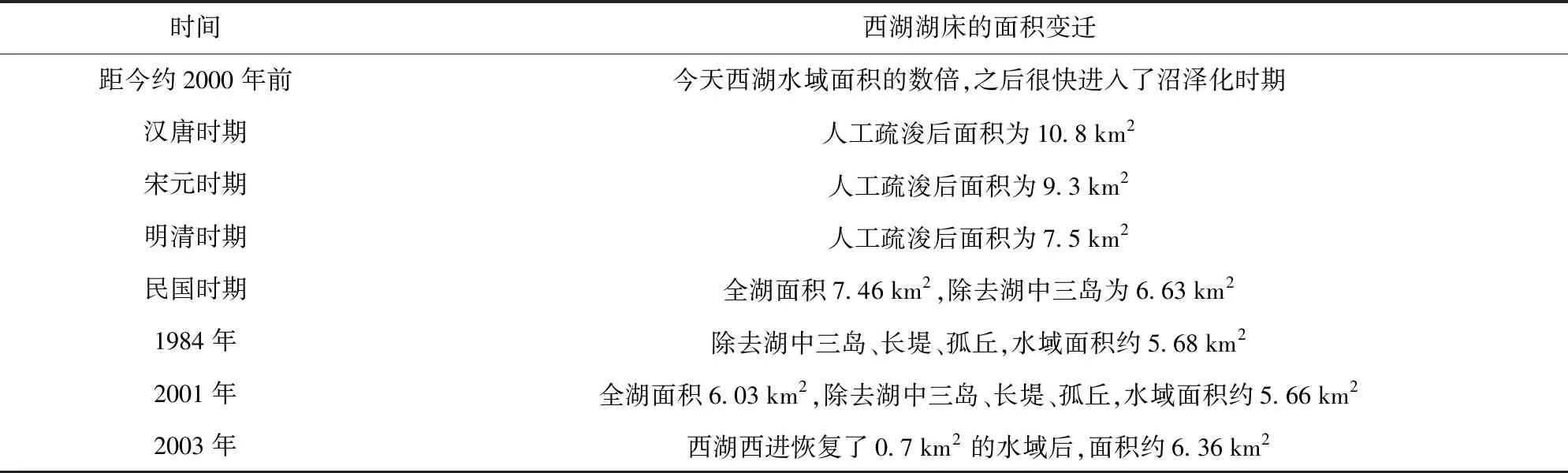

事实上,西湖的沼泽化过程是相当迅速的,从最初形成时期直至今天,湖床经历过多次变迁,虽然经过历代的淤塞—疏浚—再淤塞—再疏浚的过程,但由于种种原因,湖体面积总体上仍然呈现逐步缩小的趋势(表1). 唐代长庆年间白居易任杭州刺史时,湖中已出现了葑田数十顷;而在他浚湖以后不到百年,湖面又被葑草蔓合,湖底淤浅,面积缩小. 历史上的西湖被周边居民围垦是常有的事,倘若不加任何管制,不出20年,西湖就将湮灭.

图2 杭州西湖的地质学演变历程[4]Fig.2 Geological evolution of the West Lake, Hangzhou[4]

时间西湖湖床的面积变迁距今约2000年前今天西湖水域面积的数倍,之后很快进入了沼泽化时期汉唐时期人工疏浚后面积为10.8km2宋元时期人工疏浚后面积为9.3km2明清时期人工疏浚后面积为7.5km2民国时期全湖面积7.46km2,除去湖中三岛为6.63km21984年除去湖中三岛、长堤、孤丘,水域面积约5.68km22001年全湖面积6.03km2,除去湖中三岛、长堤、孤丘,水域面积约5.66km22003年西湖西进恢复了0.7km2的水域后,面积约6.36km2

1.3 西湖的人文演进主题——疏浚、整治

西湖之所以能够保存至今,虽然历经坎坷,但总体来说,人为遏制其自然沼泽化过程的努力最终战胜了自然的退化过程. 正如竺可桢[2]在《杭州西湖生成的原因》中所说,“倘使没有宋、元、明、清历代的开浚修葺,不但里湖早已淘汰,就是外湖恐怕也要为淤泥所充塞了(图3).” 换言之,西湖若没有人工的浚掘,一定要受天然的淘汰. 现在我们尚能徜徉湖中,领略胜景,亦是人定胜天的一个证据.

图3 杭州西湖疏浚示意[4]Fig.3 Schematic diagram of West Lake dredging, Hangzhou[4]

然而,既然天然湖泊的沼泽化过程是其自然演替过程的必然结果,那为什么人们要耗费如此大的人力、物力、财力去治理这样一个相对脆弱的湖泊呢?这就要联系到它在当时社会发展中的地理位置和作用了. 随着周边的聚落发展为城市,西湖也逐渐开始与城市发生关系,并为繁华的商业城市解决了如灌溉、饮用水等一系列的民生问题. 其实,早在苏轼给宋哲宗的上书《杭州乞度牒开西湖状》中就指出[5],西湖如若湮废,居民无水可饮,必将迁离,城市也就不复存在了. 他将西湖的存在与杭州城市的发展紧密联系起来,明确地指出西湖对杭州百姓生活生存的重要性.

西湖上千年来的自然与文化演进历程共同构成了今天这样一个风景优美的自然文化遗产地,它历时性地展现了“自然的人化”这一过程,是从自然文化遗产演进的鲜活教材. 从长远来看,西湖水域淤塞荒芜导致自然生态系统的退化与杭州人们疏浚整治将是西湖未来发展的两大主题.

1.4 当代社会转型时期中的西湖

当代科学技术的迅猛发展为西湖的治理提供了更多的科学依据. 我们能够对地表及地下径流的自然地理条件、抵制环境污染、土壤化学特征、气候因素、水土自然风化和流失、西湖底泥的污染等进行系统分析和全面整治,创造良好的生态环境在技术上是完全可以达到的. 然而,现当代社会的快速发展、人们生活节奏的急剧加快,导致当代人们的审美标准和文化诉求与传统农耕文明下的价值体系大不一样,只是将其作为一片普通的城市绿地,并且从绿化率的角度来评估其对城市的价值,这种纯粹物质形态的认知方式使西湖的自然文化遗产属性大打折扣. 正如杭州园林文物局陈文锦形容的那样[4]:“按照当时易位的管理理念和管理体制带来的‘建设性破坏’,西湖不断地被城市所蚕食,这样演变下去,西湖最终有可能成为城市的一个高档社区加上几个文保单位而已.”西湖作为一种独特的文化形态在当代社会转型的大环境下难以延续与发展,某些局部面临着文化的消退、突变与迷失,我们有必要深入挖掘西湖文化,并重新凸显其价值理念.

纵观西湖近千年来的发展演化历程,由海湾到泻湖再到人文湖泊,是一部和人类活动、城市发展唇齿相依的漫长历史. 然而直到今天,人们对西湖的依赖已经不再像古代那样通过对西湖的治理来保证人们的日常生活、生产所需而显得那么重要了. 现在杭州的饮用水、农业灌溉等问题并不依赖于西湖,而在长期的演进过程中,当代的西湖则由原来自然山水等物质形态逐渐演化成了一种以中国传统哲学、美学等艺术导向为基础的美的范例. 原本一个自然湖泊的本质实际上已经作为一种文化形态而存在了. 今天我们所看到的西湖之所以会受到古今中外的无数赞誉,并不是因为西湖水域或周边的山体等自然资源有多么突出,而是把西湖放进中国社会发展和文化演进的历史长卷里,通过人们的审美活动,巧妙地将西湖地区无数的风土人情等人文资源结合起来,才能感知到西湖独一无二的自然美与人文美[4].

2 西湖的自然文化遗产价值

西湖文化景观被列入世界文化遗产名录促使我们从世界遗产的高度,全面地审视和回顾西湖在中国历史和文化坐标上的意义. 我们有必要对西湖文化遗产价值进行具有说服力的创造性诠释,并阐述其独一无二的文化价值观和突出的普遍价值理念,重新激活因现代化进程而处于被抑制状态的传统文化因子,开启西湖更加美好的未来[4].

2.1 西湖的自然遗产价值

从自然层面上来说,它开创于唐代白居易时期,在宋代苏轼时期得到了传承与发扬,并逐渐发展成“两堤三岛”景观格局;同时西湖水域与环湖的南山与北山自然山脉、西湖东侧的城市沿湖景观共同构成了“山- 水- 城”空间关系,即“三面云山一面城”景观格局,共同构成了西湖文化景观的自然物质形态架构.

西湖文化景观的形成经历了一个漫长的“自然的人化”过程,它是由一千多年来真实而完整地保存至今的自然山水、人文景观以及人类的生存经验和智慧等组成,充分体现为一种原始泻湖的自然沼泽化与人工浚治的反沼泽化之间人与自然的和谐关系. 它不仅反映了湖泊水域与城市发展持续互动的土地利用关系,还作为城市的风景名胜用地延续至今,以其大尺度的景观和有机的生态系统,增进了人与城市、环境之间的和谐程度. 它在当今与传统生活方式相联系的社会中,保持一种积极的社会作用,是利用古泻湖显著改善人居环境的杰出范例.

2.2 西湖的文化遗产价值

从文化层面来说,西湖文化的形成主要归功于中国历史上白居易、苏轼、杨孟瑛等著名官吏以及历代广大杭州普通百姓对西湖景观在物质和精神上的双重贡献. 此外,杭州在历史上的两次建都活动为西湖文化积累了丰厚的历史文化遗产. 清初三代帝王出于对西湖的偏爱,使西湖文化达到了一个全盛时期(图4). 西湖文化突出体现了“天人合一”的哲学理念,融合了中国儒、道、释三大传统文化与信仰,并发展出了一整套中国传统农耕文明时期文人士大夫在自然、文化价值观上的创造性精神,包括崇佛文化、隐逸文化、茶文化、忠孝文化、禅宗文化和藏书文化等. 正是经历了这样一个漫长岁月的兴衰、演变,才使西湖从一种自然物质形态转向一种具有人文属性的文化景观.

图4 乾隆时期的《西湖行宫图》(清绘本)Fig.4 “West Lake Palace Map” in the Qianlong period of Qing Dynasty

2.3 自然与文化的交织

西湖依杭州而得名,杭州也因西湖而兴盛. 虽然今天的杭州人民的生活用水和农业灌溉并不来源于西湖,但西湖对杭州的民生与发展自始至终都有着莫大的重要性. 这种通过西湖的治理带动区域与城市发展的理念延续并发展了历史上将西湖与杭州视为唇齿相依的关系,各种自然形态的山水、林木以及人类活动成果的文物建筑、景点等,全都紧密联系成一个错综复杂的有机综合体. 今天西湖与杭州城市唇齿相依的关系已深入人心,正是因为西湖毗邻杭州这样一个繁华的城市,才使其成为一个与人们生活息息相关的重要湖泊而保留至今;也正是因为有了风景秀丽的西湖美景才使得杭州能够成为一个闻名中外的旅游城市. 杭州西湖在经历了一千多年的淤积、干涸、人工疏浚等演化与变迁,原来只是地理位置毗连的“西湖- 杭州”逐渐演化成了一种自然山水与人类文明完美融合的“文化景观遗产”.

杭州西湖文化景观凸显了西湖作为整体人类栖居环境而具有的文化生命力,其历史的真实性、自然风貌的完整性与人类生活的延续性使得西湖文化具有独一无二的自然文化遗产地演进历程.

3 思考与启示

社会发展到今天,风景园林行业的范围已经得到了极大的扩展,它早已不再是绿色的代名词,而是一个协调自然系统和人类系统的综合学科. 改革开放30年,人们对风景园林的兴趣似乎日益高涨,社会、经济的快速发展促使风景园林进入了每一位公众的视野,这为当前风景园林创造了良好的发展机遇.

3.1 景观的自然认知

前工业社会,国内对自然的认知大都表现为对大自然的敬畏与崇尚,不论是针对农业景观、聚落周边环境等的真实生态问题的解决,还是针对私家花园、皇家囿苑等传统园林的象征性地自然模拟,人们都是极力遵循自然的规律而采用适宜的干预措施来满足人类活动的需求. 在这里要特别强调的是中国传统社会对自然的模拟并不只是对其形式的复制,而是体现为一种“道”的领悟,古人探索自然之美的方式在于通过对自然的仔细观察和深刻感悟与联想来寻找其自然的内在规律,并将其视为“人的外化”. 正所谓这种“道法自然”提高了人们的认知水准,进而更好地指导了人们的实践.

现代人们对自然的认知往往来源于自然物质形态的软硬曲直,以直线型和曲线形的形式来简单判定是否顺应自然. 我们应该建立起一套从自然的自我演化过程中寻找自然的内在规律,依据自然的本质来建立起科学理性的自然观. 自然物质形式的软硬曲直本身只是其表面现象,并不能代表自然的本质,我们要关注作品的内在思想. 如果对自然的认知来源于场地中的地域特征,无论其物质形态是直线形还是曲线形的都是有意义的,都代表了场地中的文化,并体现了一种人文的自然观[6].

3.2 文化价值观

长期以来,东方传统景观大多都是和自然力量的神秘崇敬联系在一起,与西方社会将景观更多与布景、风格联系在一起的观念有很大的不同. 前者是基于设计者的经验构思,通过各种自然景象以表达内心世界的方式来营造景观,注重人与自然的相互关系和包容性;而后者则强调自然与人文的二元属性. 受西方现代主义的影响,大量的设计将场地中的人和空间抽象出来,探讨物质空间的塑造,将空间艺术形式作为设计师的审美趣味,并以此作为当代风景园林文化内涵的塑造. 然而,场地不可能是一个抽象的超验空间,使用者的活动也不可能理性地再现,这种基于视觉审美和形态构图的风景园林文化具有明显的局限性,受到一些先锋派理论家和设计师的质疑.

3.3 城市景观的破碎

当代城市单一的发展模式导致自然生态系统迅速退化,基于城市居民日常生活所需的自然生态系统服务功能也遭到破坏,自然文化生态系统的自我修复能力的丧失使得区域与城市的人文活力消退,最终走向衰败.

随着城市化进程的日新月异,人们日益增长的物质文化对现有的城市环境提出了更高的需求. 我国现有风景园林在城市中的社会角色还仅限于绿化的层面,只注重绿量. 大尺度的绿地建设并没有考虑人们使用需求的多样性. 公园与城市隔离,与人们的日常生活隔离,不能带动周边社区的更新与发展. 同时在城市文脉的延续性、场所塑造方面存在一定的文化认知局限. 我们通常把前人留下的历史遗存不当作场地中独特的文化特征,而任意铲除,用新设计与建造的“景观”替代;我们也把周围的自然环境不当作自然,而任意摧毁,用新设计与建造的“自然”替代. 例如,大量城市新区的建设普遍采用一种“三通一平”的高效率工作模式,包括通电、通路、通水、土地平整等前期准备工作. 这种具有一定“规范性”的土地开发程序几乎成为所有工程“先进、高效”的标志. 我们不难理解,国内这种类似“三通一平”的规范性要求主要还是来源于国内对自然的认识不足以及社会文化价值观的缺失(图5). 我们铲除、新建,再铲除、再新建,无论是自然还是文化,我们没有积累,我们正在逐步铲除这个国家的自然和文化的特征. 国内外自然观和文化价值观念的差异是导致当前风景园林在借鉴西方的过程中失败的根本原因.

图5 彻底铲除自然的所有痕迹进行文化建设[7]Fig.5 Culture construction eradicating all the natural traces[7]

4 结论

西湖自然文化遗产地的演进主要体现为2个层面:第一,自然的西湖向人文的西湖转变,自然湖泊在叠加了人的活动之后转变成为一种人文湖泊,这种“自然- 文化”的统一拓展了人们对“自然&人文”的认知;第二,作为自然文化遗产地的西湖是人文生态演进的结果,本文基于自然文化遗产地的视角建立起一种人与自然相互协调的社会发展模式,并在多元价值理念下寻求平衡. 通过对杭州西湖自然文化演进历史的研究发现,人类在进行自然场地建设的同时突显其文化价值观. 西湖文化景观经过人类和自然千百年来共同协作而创作的世界文化遗产,其自然演进(淤塞、荒芜)与人文演进(疏浚、整治)相互交织的演进机制和演化规律为自然文化遗产地的研究提供了一定的理论研究价值.

本文的研究针对当前城市建设部分存在的“建设性破坏”方面的问题,提出了自然文化遗产地演进途径,在风景园林实践和工程应用方面具有较强的实用价值. 自然文化遗产地演进在作为一种理念呈现,它实际上是在寻求一种人类普世价值观念的认同. 本文在当前风景园林风格和形式探索的基础上对风景园林内涵与外延进行了拓展研究,认为在人类活动的过程中融入深厚人文的理念,促使其自然文化遗产地演进,才能真正回归诗意栖居.