作文教学亟须培育学生的逻辑思维

石修银

一

《普通高中语文课程标准(2017版)》指出,要“通过语言运用,获得直觉思维、信息思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展”,并在课程目标第5条中提出:“运用基本的语言规律和逻辑思维,辨别语言运用的正误,准确生动有逻辑地表达自己的认识。”这个要求可谓切中时弊,对于矫正目前作文教学忽视逻辑思维培育的现状具有积极意义。审视美国的作文教学,我们可以找到差距。徐贲指出:“对于美国高中生来说,这样的说理要求是他们从初中时就一直强调的。说理是双方对话,不是自说白话,必须以逻辑、说理为交流基础。美国学生一般11岁进初中一年级(相当于中国的小学六年级),初中3年的英文课本中都有公共说理的部分。说理的内容反复出现,因为逻辑和说理是一项基本的公民能力。”

很多老师认为,说理性文章不是初中作文训练的重点,逻辑思维的学习与建构应在高中学习议论文写作时开始。这样的观点是错误的。逻辑思维是写作的基本思维,叙事、说理均不可缺少。也正因为缺少对逻辑思维的关注,学生在叙事写作上出现诸多错误,直接影响作文的交际功能,也影响着其写作素养的提升与发展。

第一种:偷换概念。

逻辑学中的同一律要求文章概念及其含义要统一。相同的词,含义不一样,学生常常“偷换”而不自知。如一学生写《她是我的后盾》:

“她仅仅是我的后盾吗?也是我们班所有同学的后盾!”我心里突然有了一个想法。上个星期,我们班参加“班班有歌声”比赛。到了比赛场地,紧张的不适感如约而至。英语老师似乎感受到我们的心情,用一句“加油,我是你们的后盾”鼓励我们。看到英语老师微笑的表情,我们挺直了身子。藏在黑暗中的洪水猛兽渐渐变得透明,最后又在评委的掌声中化为乌有。

我忽然记起妈妈曾经说过:“一个人成功与否,很大程度上取决于他心中的信念是否坚定,也就是说,他是否有一个强大又坚硬的后盾。”

前面的“后盾”是“我们在紧张时得到的鼓励”,后面妈妈话中的“后盾”变成“心中的坚定的信念”,两个概念的含义不一样,那么妈妈的话在文中有何作用?令人遗憾的是,这种无法推理的文字,在学生作文中随处可见,再比如:

“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海……”从我的内心深处清晰地传来一个声音。

是啊,生活中豪放不羁,亦是对人生充满信心!在繁荣的盛唐时期,李白就犹如花丛中的一株花一般,微小而不起眼,虽怀才不遇,他仍不向生活低头。而我,又怎能因为考试的失利而堕落呢?我重整衣冠,心中仿佛又充满了力量。

文中,李白不甘堕落是因为“怀才不遇,他仍不向生活低头”,而“我”不甘堕落,是不甘自己考试的失利。两个“堕落”内涵不一样。事实上,李白的作为也无法改变自己的态度,如此联想做作虚假,令人难以置信。而在现实生活中,真正符合生活逻辑,能够改变自己思想的,应是同学或自己周边人不惧失利的行为或思想。

第二种:话语断裂。

前后语句缺少连贯性,表现出思维的断裂。其表现有三。一是话语转移,如:

小刘妈妈大惊失色,说:“这个时候怎么能去图书馆,都快体育中考了。”然而小缪爸爸却很坦然,说:“孩子可以去图书馆放松一下心情,其实只要尽力就好,重要的是我们要培养孩子阳光的心态,只要心态摆正,就能坦然面对考试。”

小刘妈妈是说因为快体育中考了,不能去图书馆。按理说,后面的对答应该是“去图书馆看书,不会影响体育中考”,可小缪爸爸回答“只要心态摆正,就能坦然面对考试”。两人各说各话,文章亦让人感觉生活气息的丧失。

二是生硬嫁接,最明显的表现是“为扣标题强撮合”。如一学生写《你是我的伞》:

“这次题目很难,没事的,”那熟悉的声音从耳边传来,“以后还有很多次考试,我相信以你的实力,下次你一定会考好的。”阳光从窗棂倾泻,在课桌上投下一方光影,我缓缓抬起头,对上你坚定的目光,阴郁的心情有所好转。你仿佛走进我的心,在那瓢泼大雨中,撑起一把伞,为我遮挡风雨。

老师只是在安慰与鼓励学生——“以后还有很多次考试,我相信以你的实力,下次你一定会考好的”,这如何可以诠释“在那瓢泼大雨中,撑起一把伞,为我遮挡风雨”呢?这两句是牵强结合在一起的,目的是“扣题”。这样的生硬拼接,只会让人感到文章的叙说乏力与情感苍白。

三是语言模糊,无法让人感觉其清晰的思维与思想。如:

我喜爱鱼儿,却不理解鱼儿;我喜爱芳草,却不懂得芳草。我希望鱼儿长得壮一些,直到我能拿去炫耀,可是最后它死了,挺着硕大的肚子;我希望芳草长得绿些,更绿些,可是最后它枯萎了,皱着“眉头”。为何总是如此?为何我伤害的总是我的最爱?

这一段话逻辑混乱。开头说“我喜爱鱼儿,却不理解鱼儿;我喜爱芳草,却不懂得芳草”,可见“不理解、不懂得”是“伤害的总是我的最爱”的理由,但后面的话却让人感觉并非如此,是“上天弄人”。可见是因为句子意思未表达清晰,以致段内逻辑不清,不妨修改为:

我希望鱼儿长得壮一些,直到我能拿去炫耀,于是我不停地往鱼缸里加食儿,可是最后它死了,挺着硕大的肚子;我希望芳草长得绿些,更绿些,于是我不断地往草里灌水、施肥,可是最后它枯萎了,皱着“眉头”。

原因交代清楚了,整段話的思维逻辑与思想表达就清晰了,就不会使读者如坠云雾。

第三种:普遍泛论。

常见的泛论表述,是采用“每个……”“所有的……”“大家都……”“总是……”这—类用词,语句绝对,难以让人产生认同感。如:

回国的飞机上,我思索着:人生就是这样,我们永远生活在别人的帮助中,无论身处世界何处,只要有同胞,就有家。

“我们永远生活在别人的帮助中”,事实上有这种可能吗?“无论身处世界何处,只要有同胞,就有家”,也不符合生活真实。不妨修改为:

回国的飞机上,我内心难以平静:我们华人还是有家国情怀,无论身处世界何处,只要有同胞,我们就往往有家的感觉。

第四种:类比失当。

一是非同质类比,不具可比性,也就不具合理的推理判断。如:

“妈妈,早上和晚上的武夷山真不一样啊!”我感叹着。“是啊,物有两面,但都有它的独特性。”妈妈的话带着深意,“你总说你的同学每天都拿着手机聊天、看书,那你是否知道他们在聊什么,看什么?”“不知道。”“他们或许拿手机讨论问题,用手机看着文学书籍,而你呢,只是以为他们在聊八卦,看小说。”妈妈严肃地说,“如果你也能这样利用手机,我们怎么会不让你用呢!”

武夷山有早晚“两面性”,可类比学校早晚有不同的美;而文章类比的是手机娱乐和学习的两面,这两点非同质的事,牵强类比,只能让人感觉母亲说话不讲逻辑,教育引导生硬做作,或是让人感觉文章胡编乱造。另一种更为常见的是非同类类比。如:

栀子花开花,要历经酷寒、暴雨的困扰,而我呢?不过就是一次考试罢了,没考好,就继续努力,栀子花尚且没有抱怨,我有什么资格怨天尤人,放弃努力呢?从此,我不再因为“马失前蹄”而苦恼,而是化压力为动力,不断努力。

人与栀子花不同类,如何构成有说服力的类比呢?再说栀子花没有抱怨,是拟人手法,那只是诗意的品读与感悟,没有说理功能。如此主观臆断,如何使文章打动读者?

二

作文教学培育学生的逻辑思维,当关注如下三“性”。

1.清晰性

清晰性的含义有三:一是话题或中心词内涵前后一致,不能违背同一律;二是段际逻辑清晰;三是語句连贯,表述清晰。做到了这三点,才不至于让人感觉文章语句前后混乱,逻辑缺失。

“真诚的作者写一篇文章,绝不是使花巧,玩公式,他的功力全在使情意与文字达到完美的境界;换句话说,就是使情意圆融周至,毫无遗憾,而所用文字又恰正传达出那个情意。”一学生写自己考试失败了,感觉自己心承压力:“马路上,一辆辆的汽车飞驰而过,自行车相互追逐,人们在便道上慢慢行走。”“汽车飞驰而过,自行车相互追逐”,可以理解为人们的竞争给自己带来压力,但“人们在便道上慢慢行走”,则让人看不懂与压力的关系,干扰了读者对作者情意的把握,不如删去。

2.严谨性

写作是为了表达自己的情感或思想,其承载的是交际功能,说服或打动读者是基本目的。因此,作文也要心怀读者,能够说服或打动读者。而要具备说服或打动读者的张力,就要关注句与句、段与段之间联系的严谨性。作文教学中,应当关注文中题材与中心句是否联系严谨,思考材料对中心表达是否具有说服力。教学经验丰富的老师看作文,从最后一段点题句看起,再看文章是否围绕这个中心进行写作,这个经验值得借鉴。

其实,这是以因果推断检验逻辑是否严谨的方法,也是最基本的方法。如:

几日前的正午,我一个人在小巷子里漫步。不时听到有人议论一个叫“拉面大王”的厨师。说他做的面好吃、实惠。我内心便有了一丝波澜:在这个“无商不奸”的时代,怎么可能还有这样固守诚信的人呢?

文章哪里暗示了他“固守诚信”呢?难道“面好吃、实惠”就是诚信吗?如此运用因果推断,就可判断文章结论是否有充足的理由,就知文章逻辑是否存在缺陷了。

3.合理性

写作是对生活的审美,文章所写不符合生活逻辑,则不具思想与情感张力。因此,作文教学须引导学生培育逻辑思维,在生活真实合理情境下演绎材料。合理性,便是合乎常理,合乎生活逻辑。一学生写历史老师病了,班主任代课,课上得流畅生动,下课后,看到桌上的资料,感慨道:“原来,老师也不是那么的神奇。为了当好我们的老师,他熬夜整理了一晚上的资料。”此说让人疑惑:你怎么判断出来老师熬夜整理了一个晚上的资料,白天就不能整理吗?后修改为:

看到他的黑眼圈,我想:为了当好我们的临时老师,他或许熬夜整理了一晚上的资料。

看到了老师的黑眼圈,然后再揣测原因,继而感叹,这样就合乎生活逻辑了。令人欣喜的是,高考命题在引导我们关注生活逻辑。如2017年高考全国卷I:

下面文段有三处推断存在问题,请参照“不是只有学了工科才能激发好奇心”的方式,说明另外两处问题。

高考之后,我们将面临大学专业的选择问题,如果有机会,我们要选择工科方面的专业,因为只有学了工科才能激发强烈的好奇心,培养探索未知事物的兴趣,而有了浓厚的兴趣,必将取得好成绩,毕业后也就一定能很好地适应社会需要。

我们可知:有了浓厚的兴趣,不一定能取得好成绩;有了好成绩,毕业后也不一定能很好地适应社会需要。命题者引导中学生话语关注生活逻辑,远离强词夺理,可见其用心。

值得提醒的是,倡导文章彰显生活的合理性,并不是拒绝虚构或想象,但二者的前提是符合生活逻辑、文化逻辑。比如《女教师的特异功能》一文,说邂逅来自山区的女教师,她得了一个奇怪的病——右手的指尖会渗水。病因:她在山区上课必备的粉笔写(用)完后,就用手指蘸了清水写字;后来有一次,突然罐子漏水而无水了,紧要关头,她右手的指尖往外渗出清水。后来在她每次转身板书时,指尖都会渗出水……化验结果出来,那涌动不止的水与泪水的化学成分相同。这显然是不合情理的,但读者不会怀疑甚至会为之感动,因为可读懂老师山区艰苦教学的隐喻,文章也故“释”疑问,开头说是奇怪的病,结尾说“这是全国乃至全世界的首例病症,还需进一步研究”。这样又虚又实,读者知其荒诞又知其合乎生活逻辑、文化逻辑,从而感受艺术之妙。

三

关注学生逻辑思维的培育,除了引导学生关注上面三“性”外,还当创设质疑讨论的真实情境。

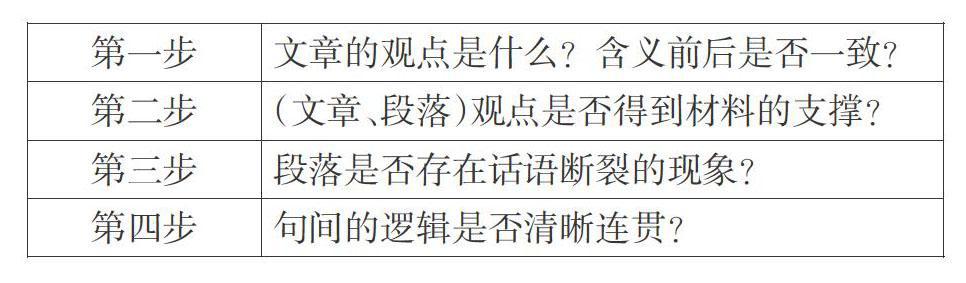

写作心理学认为,文章是作者自己思想的演绎,因其源于自己“合理”的叙说逻辑,于是也就往往难以发现自己的逻辑错误。创设讨论的真实情境,可让学生在质疑思辨中发现并矫正自己的逻辑错误。为提升效果,可先提供质疑支架,如提供程序支架,给学生提供一个由大到小、次第推进的质疑思辨的程序。比如:

也可以提供方法支架。选择一两篇典型的逻辑错误的文章,然后打印给学生,老师与学生一起质疑思辨,对文章的逻辑错误之处讨论修改。学生掌握了修改方法,也就可以在学习共同体中学会对同学的作文质疑、批评并作修改。

逻辑思维是叙事说理的基本思维,一个没有逻辑思维的学生,其文章定是杂乱无序、荒诞虚假、情感苍白的。在交际语境的写作背景下,当关注交流表达的逻辑,引导学生连贯流畅、有理有序地演绎,让读者明晰领悟表达的思想与情感,从而达到交际目的。当今作文教学,往往以主题、题材为视域,无视学生具体个性的逻辑思维与表达,如此无助于学生语文核心素养中的思维发展与提升,更无助于学生写作素养的提升。此之教学现状亟须改变,以满足社会的期待,以对学生的未来负责。