南京风筝文化及其功能变迁路径研究

(南京林业大学 人文学院 210037)

中国传统的风筝文化艺术是中华民族优秀的传统文化的一部分,现已经被列入国家级非物质文化遗产名录。近年来,各地的风筝协会纷纷建立,风筝节、风筝会盛行全球,风筝也逐渐成为各地开展文化交流活动和旅游活动的重要载体。国内对于风筝的研究主要围绕着其历史渊源、艺术价值、制造工艺,缺乏对风筝地域性和现代功能的深入研究。

南京是风筝文化繁荣发展的地方,清人潘宗鼎的《金陵岁时记》记述南京地区的风筝在发展情况以及其文化考究,而缺乏对南京地区风筝文化系统、全面而又深入地研究。本文在查阅相关文献基础上,调查了南京市玄武湖公园、白马公园、明故宫遗址公园、燕子矶等放风筝集中的区域风筝爱好者,从全新的视角对南京的风筝文化的传承与发展进行较为系统的调查与分析,探索南京风筝文化的美学精神、时代意义和现实价值。

一、南京风筝文化的历史渊源及其特征

“风筝”一名,始见于五代。关于风筝的起源,最早可追溯到春秋时期,相传墨翟居鲁山,“斫木为鸢,三年而成,飞一日而败。”后来,其因能“辅舆马志之能,补舟辑之不逯。”而被用于军事,《鸿书》中就有:“公输班制木鸢,以窥宋城。”的记载。据考证,南京飞风筝的习俗,可追溯到六朝。《南史·候景传》中记述了梁武帝萧衍因被叛军侯景困于南京台城,用纸鸢载诏求援的故事。

唐宋时,不论民间还是宫廷,都对风筝表现出浓厚的兴趣。唐天宝年间,宫廷里出现了丝绢扎制的“夜光”风筝。北宋皇帝宋徽宗赵佶是一个风筝爱好者,主持编写了《宣和风筝谱》,这是我国历史上已知的关于风筝的第一部专著。明清以后,风筝逐渐演变成了普通民众的娱乐工具,20世纪30年代以后,风筝由民间娱乐向体育运动发展。

1.南京风筝文化源远流长,底蕴深厚

南京被称为“江南佳丽地”,经济和文化发展非常繁荣,风筝文化十分盛行。老南京有这样一句俗语:“杨柳青,放风筝。”每至清明踏青,放风筝和吃青团便成为了南京人的两件趣事。时人记录:“每届清明时节,放风筝者糜集南京外之雨花台”。从上世纪三十年代国民政府也曾组织过大规模的全市性风筝比赛到今年牛首山风筝节的成功举办,足以证明南京人对放风筝的喜爱之情,从古至今,从未改变。

2.南京风筝文化南北兼容,独树一帜

从古至今,风筝文化在不断的积淀中形成了“南北双骈”、“五大流派”。俗话说“南有江阳,北有潍坊”。北京,上海,南通,天津,潍坊等各地区的风筝又各有不同,种类繁多,特色鲜明。而南京处于南北交汇的枢纽上,汲取了南北风筝的特点,融贯南北,兼收并蓄,又注入自己的地方特色,形成了南京特有的风筝文化。风筝也赋予了这座城市更多的文化内涵与灵魂。

据《金陵岁时记》载:“今人巧制不一,有龙、鲢、蝶、蟹、蜈蚣、金鱼、蜻蜓、蝉、鹰、燕、七星、八角、花篮、美人、灯笼、钟、板门、胡子、老双人诸名翱翔空际,宛转如声,复加响弦其上足以极视听之娱。”花木虫鱼、鸟兽人物无不皆备,形式多样,扎制技艺则巧而奇。清末张汝南有词曰:“江南好,最好是风筝,折蝶风前舒软翅,磨鹰之际转雄睛,绝技擅江城”又描述道:“翅软蝶可折蝶而藏,磨鹰能旋转空中,不异真鹰”。可见当时南京风筝手艺人的技艺超脱、工艺精巧,且样式更为新奇,所扎制的风筝既可以放飞,又能当做艺术品观赏和收藏,穷古今之智慧,颇有趣味而又独树一帜。

3.南京人自古以来喜欢风筝,经久不衰

风筝以其简洁明快的艺术感,给人予憧憬和想象。唐荣的《纸鸢赋》中对风筝有这样的生动描述:“饰素饰以成鸟,像飞鸢之戾空。翻兮将度振沙之鹭,杳兮空光渐陆之鸿。仰之则仰之则无限,动之则无穷,动息丝纶之际,行藏乎掌挥之中。”宋代苏汉臣的《百子图》和出土的晚宋风筝图案瓷枕中对放风筝景象的描绘都体现了当时人们对风筝喜爱。明代徐渭曾有许多以风筝为主题的书画作品,清代诗人高鼎写有“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”的诗篇。

南京人有放风筝祈福的习俗,清明前后是放风筝的最好时节。雨花台风筝会和斗风筝活动在南京人的眼中和端午赛龙舟,元宵节看花灯等活动一样重要,有诗人写诗称赞当时的情景:“春衣称体近清明,风急鹞鞭处处鸣;忽听儿童齐拍手,松稍吹动美人筝。”

二、古代风筝价值的利用及其功能的变迁

1.古代放风筝在军事中的应用

风筝在我国古代不仅仅是一种民间娱乐和体育活动的工具,还曾被用于侦察、测量、传递信息或是向敌人投掷燃烧物等,扮演着诸多角色,极大地促进了我国军事的发展。

待剑尖快要刺进我胸口时,我闪身躲开。那丑丫头收不住脚,身子似断线风筝一般朝前冲去,利剑深深扎进前方一棵榆树里。

高空收集地面军事情报的“侦察机”。春秋时期,出现了风筝的早期形式木鸢,即人造具有飞行功能的木鸟。清代曹雪芹在《南鹞北鸢考工志》中就认为这种木鸢是风筝的雏形。相传公输班曾乘坐自己所制的木鸢侦查过宋国的城市,获取了军事上所需的情报资料。木鸢现已被《中国大百科全书航空航天卷》认为为是“人类研究航空模型之始”。华盛顿美国国家航空博物馆称:“人类最早的飞行器是中国的风筝和火箭。”

高空测量地面距离的“测量仪”。宋代《事物纪原卷八纸鸢》载:西汉名将韩信居功自傲,想要夺权篡位。于是趁汉高祖刘邦率兵征讨陈之际,为了准确计算出测量未央宫离城外有多远,他制作风筝放入皇宫,根据风筝线的长度和倾斜角度,利用“勾股定理”准确计算出未央宫离城外的距离,此时的风筝被军事上用作探秘禁地的“测量仪”

战场传播信息的“信号弹”。在《南史》和《资治通鉴》中均记有下述史实:南朝时,侯景叛乱,领兵包围了京都建康,并攻破了外城,皇帝百官都被困于台城内,与援军音讯隔绝。远处虽有援军可用,无奈音讯难通。这时“有羊车儿献策作纸鸢”,在风筝上题写求援诏“得鸱送援军,赏银百两”,梁太子萧纲亲自带人借着西北风把风筝放了出去。可惜,终因风筝被叛军射下,“援卒不至,台城遂陷”。

2.古人将风筝作为特殊的道具

古人将风筝作为探索高空的“飞行器”。明朝初年,有人在风筝上安装火药,点燃盘香放飞到敌营上空,盘香燃尽点燃引信,火药立即爆炸,这便是有名的“神火飞鸦”。

风筝是古人用来祛病除晦气的“神秘道具”。从民俗史的角度来看,放风筝最初具有巫术性质,即“放晦气”的风俗。“放晦气”又称“放公灾”,就是放飞者把自己的病痛、不幸、烦恼等等写在风筝上,进而视之为灾难病痛的化身或象征物,然后努力将风筝放得又高又远,待风筝飞入高空后有意扯断或剪断风筝线,让风筝飘走,让风筝飘落得越远越好。风筝落入谁家,谁家便认为沾上了晦气,是不吉利的事。房主会将风筝扯乱烧毁,表示已经驱走晦气。《红楼梦》第七十回中有对“放晦气”习俗的相关描述。

3.古代放风筝是重要的娱乐方式

明朝人陈沂所撰《询刍录风筝》中记载:“五代李邺于宫中做纸鸢,引线乘风为戏,后于鸢首以竹为笛,使风入作声,如筝鸣,俗呼风筝”。李邺不仅是在纸鸢上安装响器的首创者,而且风筝也才由此得名。

古代民间体育就是民间体育娱乐活动往往与各种民俗节日有机地融和在一起。据《清嘉录》记载:“春之风自下而上,纸鸢因之而起,故有‘清明放断鹞’之谚”。

三、现代南京居民风筝运动的功能价值

1.风筝运动的体育健身功能

由于生活水平的不断提高,越来越多的人愈加重视生活的品质,养生,身体健康等。有研究表明,风筝可用于神经衰弱,精神抑制,视力减退,小儿智力减退等治愈。据调查分析,老年人放风筝群体认为风筝对于清神明目,改善睡眠,调养精神,缓解腰椎和颈椎疼痛等有着显著的功效(如表1)。放风筝活动由原来的娱乐活动和传统习俗转变为现代养生休闲,锻炼身体的一种体育活动。

2.风筝运动的休闲娱乐功能

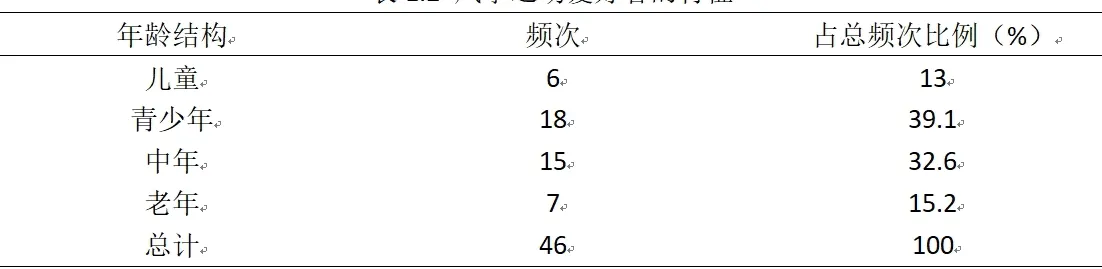

现在每年一到春季,人们也会聚集到南京的城市空地和平地公园放风筝,尤其是在南京的玄武湖公园,白马公园,明故宫遗址公园,燕子矶等地,放风筝的人成群结队,熙攘奔走,其乐融融。放风筝老幼皆宜,爱好风筝的群体所涵盖的年龄段广。据调查数据分析,南京市广大的风筝爱好者群体中百分之13%为儿童、33%中年、39%青年风筝爱好者,15%为已退休的老年人(表2),其中儿童多为父母长辈陪伴放风筝。

表2 风筝运动爱好者的特征

3.南京风筝风筝继往开来,与时变迁

南京传统的风筝文化一脉相承,历久弥新。随着社会经济的不断发展和物质水平的不断提高,传统的风筝文化也在发生着显著的变化。

首先,从风筝的材质和造型上来说,制作风筝的材料很多,过去老南京的扎风筝艺人一般用细竹篾捆成骨架再糊上薄棉纸,注重风筝的“扎”、“糊”、“绘”等技法,技艺高超。风筝上的图案有画上去的,也有印上去的,主要有蝴蝶,金鱼,鹞鹰,莺燕等等,多有吉祥如意的美好意义,这样做出来的风筝不仅结构坚固,骨架轻盈,起飞平稳,而且形态逼真、图案精美,工艺观赏性强。还有一种“瓦片”风筝,制作简单只需两根细竹片交叉,再糊上纸张,用纸在做两条尾巴使其平衡,平常人家的孩子一般是放这种简易的自制风筝。

现在的风筝则多为工厂车间生产,骨架由玻璃钢纤维杆、树脂杆、碳素杆。面料多为涤纶、尼龙、降落伞布等,图案多为卡通,动漫人物形象或简单几何,甚至出现了软体风筝和夜光风筝等一些富有时代特征的风筝,更符合现代人的需求与审美,也较为实用。

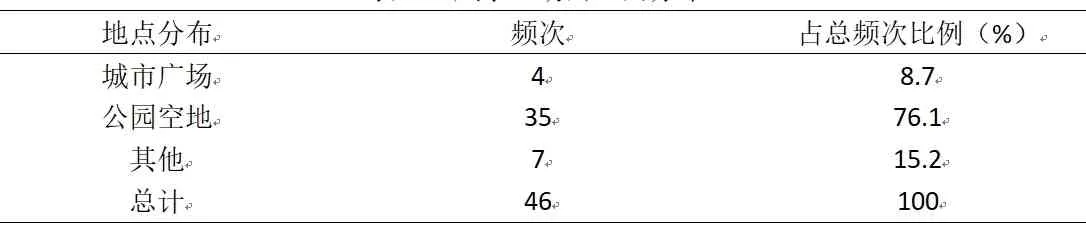

其次,人们放风筝时间和空间上的变化,过去南京人有“放晦气”的习俗即“放断鹞”来祈求好运,驱除病灾。认为放风筝只能放清明一天,清明后要再放会被认为晦气。随着人们的观念日益改变,使得放风筝活动不再具有“季节性”。近年来夜光风筝的兴起,即便是晚上也有人放风筝;另外,人们的闲暇时间增多,放风筝的时间限制被打破。城市化的发展,人们放风筝的场地也由原来仅在城南雨花台、城东明故宫等地向玄武湖公园,燕子矶、白马公园等延伸,形成了“沿山带”和“沿江带”两大空间格局。据调查问卷结果分析发现,许多中老年人在天气晴朗和身体状况好的条件下都会到城市公园或城市空地放风筝(表3),风筝成为了南京人永不过时的体育娱乐休闲活动。

表3 风筝运动的空间分布

四、结语

在时代的变迁和社会的发展中,南京风筝文化也在不断变迁和丰富,无论是风筝的功能还是风筝的形式以及内涵都在发生变化,风筝制作从传统手工制作向现代化机器生产转变,拓展了风筝运动的体育健身功能、亲子功能等,南京的风筝文化与时俱进,在新的时代增进新的内涵,其功能和作用也在不断的变化。