北京大学医学部中西医结合学科学术思想概述

——北京大学医学部中西医结合学科发展历程

北京大学医学部中西医结合学科(下称“学科”)于1956年建立,经过62年的发展,已成为集中西医结合教学、临床、研究为一体的、培养高水平研究人才的学科。学系现任主任是韩晶岩教授。

一、学科沿革

1956年,北京大学第一医院成立了中医科和针灸科,谢竹潘教授为学术带头人。1973年,基础部成立了中西医结合教研室,李顺成教授任教研室主任。1975年,北京大学第一医院组建了中医病房和中医研究室。1987年,基础部中西医结合教研室与北大医院中西医结合科联合成立中西医结合研究所。2000年,基础医学院的中西医结合教研室与药学院、化学院的部分科室联合成立了北京大学中医药现代研究中心,由徐晓杰教授任主任、果德安教授、屠鹏飞教授任副主任。在日本庆应义塾大学医学部工作的韩晶岩博士于2004年9月赴任北京大学医学部天士力微循环研究中心主任,2008年任基础医学院中西医结合教研室主任、教授。2010年9月,整合了北京大学基础医学院中西医结合教研室、北大医院、人民医院、三院、六院、肿瘤医院、口腔医院的中医科、中西医结合科、中医口腔粘膜科、北京大学医学部天士力微循环研究中心、中日友好医院等北京大学医学部教学医院中医科,组建了北京大学医学部中西医结合学系。韩晶岩教授任首届学系主任;李萍萍教授、王学美(故)教授、张学智教授、王少杰教授、聂有智教授、华红教授任学系副主任;镁日斯(北京大学深圳医院)、卢世秀(北京大学首钢医院)、马玉棋(北京积水潭医院)、李怡(北京医院)、黄力(中日友好医院)、冯兴中(北京世纪坛医院)、王意忠(北京航天医院)、牛晓亚(北京民航总医院)、苏健民(北京回龙观医院)任委员。2014年,韩晶岩教授继任第二届学系主任;李萍萍教授、张学智教授、王学美(故)教授、王少杰教授、李东主任医师、华红教授任副主任;郑洁主任医师(北京大学深圳医院)、卢世秀、马玉棋、李晔(北京医院)、黄力、冯兴中、王意忠、牛晓亚、闫少校(北京回龙观医院)等任学系的委员。

2010年,北京大学医学部中西医结合学系获批一级学科博士和硕士学位授予点。2015年,获批了中西医结合博士后流动站。2017年,在原有的中西医结合临床二级学科的博士和硕士学位授予点、中西医结合基础二级学科硕士学位授予点的基础上,中西医结合基础二级学科也获批了博士学位授予点。北京大学医学部的中西医结合学科已经发展成为集中西医结合教学、临床、研究为一体的、培养高水平研究人才的学科。

为了加强中西医结合临床研究与基础研究的融合,2017年西苑医院成为北京大学中医药临床医学院(西苑),陈可冀院士、唐旭东教授、史大卓教授等被聘为本学科的博士和硕士研究生导师。

为了加强北京大学医学部与中日友好医院(北京大学中日友好临床医学院)联合开展临床+X的研究,北京大学医学部和中日友好医院商定拟于2019年4月1日,联合成立北京大学医学中西医结合研究院,届时将由北京大学常务副校长、医学部主任詹启敏院士出任学术委员会主任、北京大学医学部张宁副主任和中日友好医院的高海鹏副院长出任管理委员主任、北京大学医学部中西医结合学系主任韩晶岩教授和中日友好医院主管科研的副院长姚树坤教授出任院长。

二、研究方向和研究团队

本学科(1006)由中西医结合基础(100601)和中西医结合临床(100602)组成。中西医结合基础学科挂靠在基础医学院,由中西医结合教研室、天士力微循环研究中心和相关学科组成。中西医结合基础学科面向国家的重大需求,针对复杂性疾病的难治环节,提炼了血瘀与活血化瘀、中医药(含针灸)防治慢病难治环节的作用机理、中药和复方中药的物质基础与作用机理等3个研究方向,形成了多学科研究团队:①血瘀与活血化瘀研究方向的研究团队,由韩晶岩教授、李茵副教授、刘建副研究员、王传社副教授、颜璐璐副研究员、李泉助理研究员、潘春水助理研究员、孙凯助理研究员、黄娉助理研究员、阎丽助理研究员,博士后研究员卫晓红、贺珂、叶阳组成。②中医药(含针灸)改善慢病难治环节的作用机理的研究团队,由马治中教授、葛青教授(免疫)、张嵘副教授(神经生物)、冯娟副研究员(生理与病理生理)、周虹副教授(药理)、李志新副教授、蒋文跃副教授组成。③复方中药物质基础与作用机理的研究团队,由韩淑燕教授、云彩红教授(结构药理)、尹长城教授(结构药理)、孙露洋教授(生化)、陈军副教授(生化)组成。

中西医结合临床学科挂靠于附属医院,由北京大学医学部各附属医院的中医科、中西医结合科的张学智教授、冯淬灵教授、李萍萍教授、华红教授、刘宏伟教授、李东主任医师、薛东主任医师、孙红主任医师、藿则军主任医师、郭佳主任医师等的中西医结合临床研究团队;北京大学医学部各附属医院的心内科、神经内科、呼吸科、肿瘤介入、放射、超声科的教授形成的跨学科导师团队;西苑临床学院的陈可冀院士、唐旭东教授、史大卓教授;中日友好医院的中西医结合消化、中西医结合心脑血管、中西医结合呼吸、中西医结合肿瘤、中西医结合风湿、关节病的临床研究团队组成。拟成立的北京大学医学部中西医结合研究院将整合北京大学医学部各附属医院、基础医学院、药学院、中日友好医院、西苑医院的临床、基础、药学领域的资源,聚焦于重大疾病和慢病的渗出、出血、纤维化、粘膜屏障损伤、免疫异常、肿瘤微环境等共性科学问题,通过临床研究证实中医药的优势;通过临床、基础、药学的联合研究,揭示复方中药的物质基础和作用机理,揭示中医药核心理论的科学内涵,促进0到1的突破,促进中医药和中西医结合事业的发展,培养高水平中西医结合研究人才,支撑新药、诊断新试剂和新设备的研制,为临床路径和指南的更新提供证据,促进中医药的现代化和国际化。

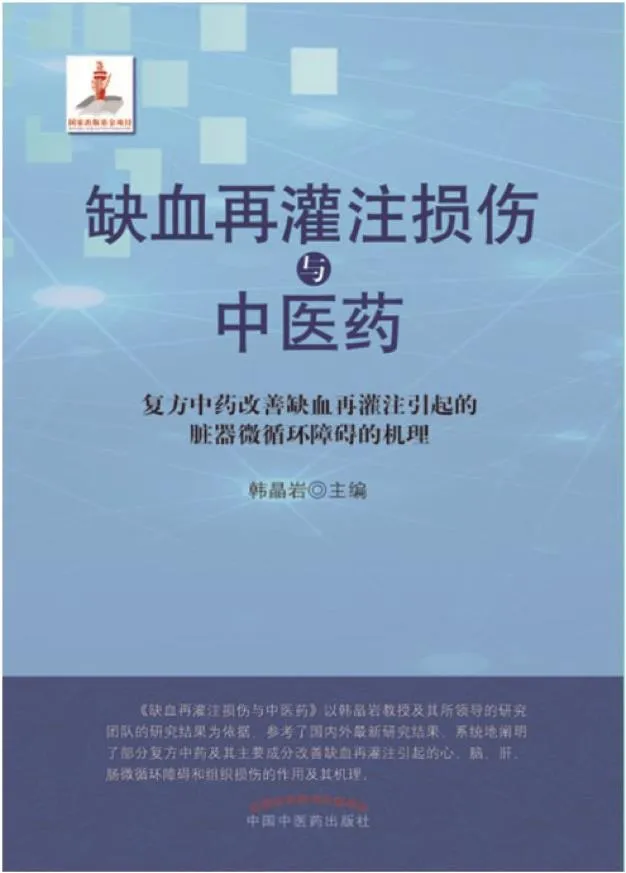

三、学术研究概述——血瘀与活血化瘀研究

面向重大疾病、慢病难治环节的防治需求,韩晶岩教授领导的中西医结合基础学科的血瘀与活血化瘀研究团队,依托北京大学医学部天士力微循环研究中心、国家中医药管理局痰瘀重点研究室、北京市中西医结合微血管病研究所,构建了脏器微循环动态可视化平台、微血管形态学研究平台、微血管细胞和分子生物学研究平台,客观地展示心、脑、肺、肝、肾、肠系膜、子宫、提睾肌等微循环障碍的动态;依据中医治疗血瘀的理论,形成了气虚血瘀与补气活血、气滞血瘀与行气活血、热毒血瘀与清热凉血、寒凝血瘀和温经活血、伤害血瘀与活血化瘀等5个研究领域。在4个国家自然科学基金面上项目、1项科技部中医药国际合作项目、3项重大新药创制专项项目的子课题、1项药典委课题、10余项企业合作课题的支撑下,系统地研究了气虚血瘀、气滞血瘀、热毒血瘀、寒凝血瘀、伤害血瘀的始动环节和进展过程,研究了复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、养血清脑颗粒、穿心莲内酯滴丸、坤灵丸、麻黄汤、麻杏石甘汤、逍遥散、黄芪建中汤、注射用丹参多酚酸、注射用益气复脉(冻干)等复方中药制剂,丹参素、咖啡酸、丹酚酸B、丹参总酚酸、人参皂苷Rb1、Rg1、R1、黄芪甲苷、大黄素、丹皮酚、延胡索乙素、钩藤碱、生地梓醇等中药主要成分改善微循环障碍和脏器损伤的机理,在SCI收录期刊发表了80余篇研究论文和4篇综述,出版了《缺血再灌注损伤与中医药》专著(中国中医药出版社,2019年,该书封面见图1)。

图1 《缺血再灌注损伤与中医药》封面

1.气虚血瘀和补气活血研究

以心肌缺血再灌注(Ischemia and Reperfusion,I/R)损伤模型模拟产气不足的心气虚血瘀,揭示了其心气虚血瘀与心肌能量代谢途径异常(脂肪酸代谢、糖氧化代谢途径降低,糖酵解代谢途径活化)[1];小G蛋白家族的RhoA/Rock1活化[2];心肌线粒体呼吸链复合物Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ的活性降低[3];调节线粒体复合物Ⅰ、Ⅱ的去乙酰化酶1和3的低表达[3];线粒体复合物Ⅴ的亚基ATP5D的低表达,引起的心肌能量代谢异常,心肌肌动蛋白的解聚,心肌纤维断裂,以及过氧化物产生、心肌细胞凋亡相关[4]。补气活血复方中药制剂芪参益气滴丸(黄芪、丹参、三七、降香)可以抑制心肌缺血期间的心肌能量代谢异常,减轻心肌纤维的损伤[5],又可以上调ATP5D,改善心肌能量代谢,减少心肌肌动蛋白和肌丝的断裂,抑制心肌细胞凋亡,改善心肌结构、心功能和心脏灌流量,减轻I/R引起的心肌梗死[4](图2);其主要补气成分黄芪甲苷[6]、人参皂苷Rb1[2]、Rg1[1]、R1[7]都可以上调ATP5D,改善心肌能量代谢、心肌结构和心功能,发挥补气行血作用,其中,Rb1[2]、Rg1[1]、R1[7]都可抑制小G蛋白家族的活化,Rg1可以改善心肌能量代谢途径[1]。丹参素可以上调去乙酰化酶-1,上调心肌线粒体复合物Ⅰ的亚基NDUFA10的表达,以及线粒体复合物Ⅰ表达和活性,抑制过氧化物的产生和心肌细胞凋亡[8]。

图2 芪参益气滴丸改善I/R引起的心肌组织损伤、心肌肌动蛋白的断裂和心肌细丝和粗丝的断裂[4]

芪参益气滴丸及其含有的补气活血成分综合调控线粒体呼吸链的不同环节,抑制氧化应激、改善心肌能量代谢,发挥改善心肌结构、心功能和心灌流量的作用[9],部分揭示其补气活血的科学内涵。

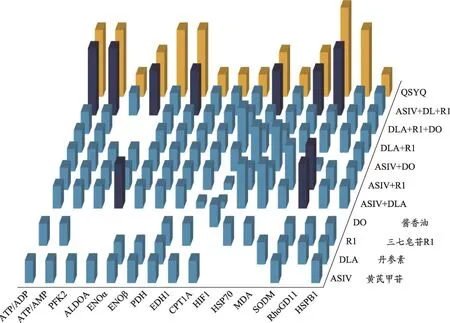

用0.9 mm内径的银夾,夾闭大鼠主动脉,建立心脏压力负荷引起的大鼠心肌肥厚模型。在心肌肥厚发生后(夹闭4周),给予芪参益气滴丸及其主要成分,在第8周观察结果。压力负荷引起的大鼠心肌肥厚与心肌组织提取蛋白中的脂肪酸代谢、糖氧化途径关键酶的蛋白低表达,糖酵解酶的蛋白高表达,氧化应激损伤增加,脂肪酸进入线粒体必须的线粒体膜转运蛋白CPT1A低表达相关。芪参益气滴丸可以抑制糖酵解相关蛋白的高表达,抑制脂肪酸代谢和糖氧化途径相关蛋白的低表达,上调CPT1A的表达,逆转心肌肥厚、阻断心肌纤维化,其中,黄芪甲苷具有改善心肌能量代谢的作用;丹参素具有抗氧化应激损伤的作用;R1既可部分地调控心肌能量代谢、又可部分地抗心肌氧化应激损伤;降香可上调CPT1A。芪参益气滴丸的补气、活血、补气活血、行气的主要成分综合地作用,发挥了其补气活血作用[10](图3)。该研究部分地揭示了芪参益气滴丸补气活血、逆转心肌肥厚、阻断心肌纤维化的作用机理。

2.气滞血瘀和行气活血

反复地刺激大鼠胃肠的动脉壁,可以引起局部交感神经的兴奋,引起动脉反复地收缩和舒张,导致微循环障碍,胃和肠黏膜损伤。含有柴胡的中药制剂可以抑制反复刺激引起的微循环障碍和胃肠损伤。用慢性应激的方法,可活化大鼠的蓝斑,增加外周血和卵巢的去甲肾上腺素的含量,卵巢去甲肾上腺受体的高表达、各级卵泡的凋亡和自噬,形成多囊卵巢。逍遥散可以抑制慢性应激引起的蓝斑活化,抑制外周血和卵巢的去甲肾上腺素含量的增加,抑制卵巢去甲肾上腺受体的高表达、抑制各级卵泡的凋亡和自噬,抑制多囊卵巢的形成[11]。

图3 芪参益气滴丸的主要成分黄芪甲苷、丹参素、三七皂苷R1、酱香油的协同作用

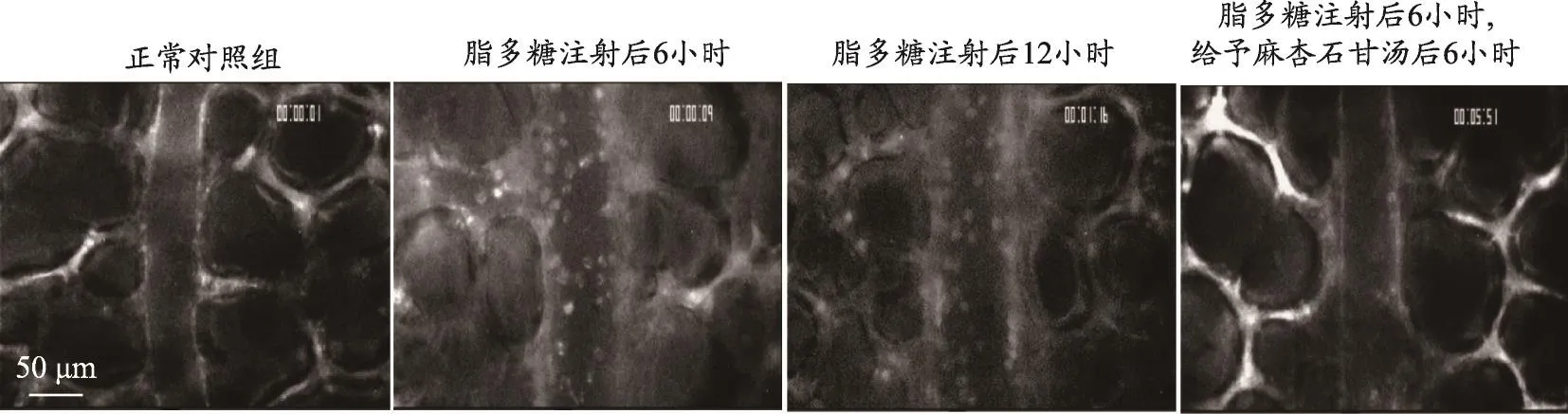

3.热毒血瘀与清热凉血

内毒素引起的白细胞与微血管壁的黏附、血浆白蛋白漏出和出血,是感染性疾病尚未解决的难题。基于温病卫、气、营、血的理论,在脂多糖诱导6 h后,给予麻杏石甘汤,可解离大鼠肺微血管白细胞粘附,改善发热、心率、肛温,减轻肺组织损伤[12](图4)。

图4 麻杏石甘汤在脂多糖注射后6小时给药,解除了肺微血管内白细胞的粘附

大黄牡丹皮汤是治疗肠痈的经典名方。大黄素[13]和丹皮酚[14]都可抑制脂多糖引起的TLR4受体的高表达、抑制NFκB的活化,抑制黏附分子的表达,抑制炎性因子的释放,抑制白细胞的黏附。注射用益气复脉(冻干)可以抑制脂多糖引起的大鼠肠系膜细静脉血浆白蛋白的漏出[15]。

在脂多糖诱导的大鼠肠系膜微血管渗出后,静脉给予生地梓醇可以抑制出血。该作用与其抑制TLR4表达、Src磷酸化、组蛋白B活化,进而,减轻血管内皮细胞和基底膜损伤相关[16]。

4.寒凝血瘀和温经活血

用三寒四温的方法可引起的肺损伤。麻黄汤可以减轻肺损伤,解除白细胞与肺微血管的黏附,抑制NADPH氧化酶亚基的膜转移,抑制炎性因子的释放和黏附分子的表达,抑制肺微血管的渗出和肺损伤[17](图5)。

图5 麻黄汤可以减轻三寒四温引起的大鼠肺微血管周围水肿和炎性细胞浸润

5.伤害血瘀和活血化瘀

用夾闭肠管,可建立的大鼠肠损伤模型。R1可以改善肠管的微循环障碍和肠管损伤[18]。肝移植和肝I/R可引起大鼠的肝微循环障碍和肝损伤。咖啡酸可以抑制肝微血管障碍、抑制肝损伤,该作用与其抑制线粒体呼吸链异常[18]、抑制NADPH氧化酶的膜转移[19]、抑制过氧化物产生和凋亡相关。

结扎和再通双侧颈动脉,可引起蒙古沙鼠全脑微循环障碍和海马CAI区神经元损伤。养血清脑颗粒可以预防[20]和恢复[21]I/R引起的沙鼠脑细静脉过氧化物的产生、白细胞黏附和血浆白蛋白漏出,抑制海马CAI区神经元的损伤。

大脑中动脉I/R可引起大鼠脑微循环障碍、血脑屏障损伤和脑梗死。养血清脑颗粒可以预防[22]和恢复[23]I/R引起的大鼠血脑屏障损伤和脑梗死,该作用与其改善脑血管内皮细胞的质膜微囊、血管内皮细胞紧密连接蛋白相关。

颈动脉血栓形成4.5 h,rtPA溶栓可以引起的小鼠脑微血管的渗出和出血。用黄芪甲苷、丹参素、R1组成的中药组分配伍T541可以抑制rtPA溶栓可以引起的小鼠脑微血管的渗出和出血。T541抑制脑血管出血的作用与其抑制血管基底膜胶原蛋白4和层粘蛋白的损伤相关[24](图6)。

图6 T541可以抑制rtPA溶栓引起的大鼠脑微血管出血

四、学术成果的国际交流

团队成员多次在海内外的国际学术会议上做大会报告、教育讲演、专题报告,促进了中医药的国际交流。

血瘀和活血化瘀团队的研究结果获得了国内、外同行的认可。韩晶岩教授就任国际微循环联盟执行委员、日本微循环学会的理事、日本临床中医药学会副理事长、世界中医药学会联合会主席团执行委员(气血专业委员会会长)、中国微循环学会副理事长(痰瘀专业委员会主委)、中国病理生理学会常务理事(微循环专业委员会主委)、中国中西医结合学会理事(微循环专业委员会名誉主委)等,Microcirculation副主编、Frontiers in Physiology,section Vascular Physiology的副主编、World Journal of Traditional Chinese Medicine共同主编,在Frontiers in Physiology,section Vascular Physiology开辟了中医药与脏器血管损伤的特刊;还当选第12届世界微循环大会主席(2022年9月21日-25日,北京)。