我的父亲何云

何珊?陈克锋

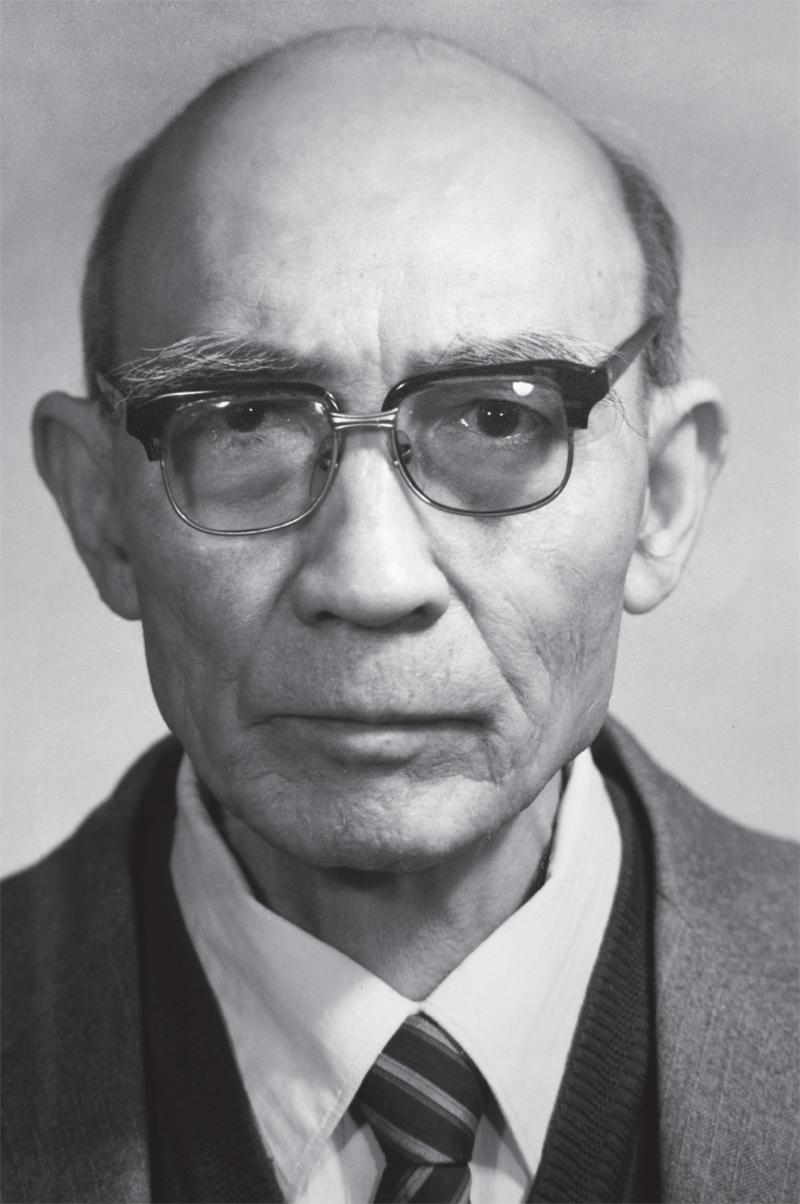

何云

何云(1924—2004),13岁参加革命,新中国第一代电影艺术家,周恩来亲自选定的国务院文化组电影负责人,曾任国家广播电影电视总局电影局党支部书记。这位在边区大生产运动中荣获劳动模范奖章的老革命,计划经济年代一直给孩子们纳鞋底。他立下家规:“家庭条件再好,也要按照百姓一样的生活水平过日子,吃得饱、穿得暖就行。只要自己能做的,就不要买。”

立下家规:“吃得饱、穿得暖就行”

1924年1月29日,我的父亲何云出生于山西洪洞县。1936年春,一支来自陕北的红军东渡黄河来到洪洞、赵城一带,其中一个连就驻扎在奶奶家后墙外废弃的破砖窑里。父亲多次请求参军,都被拒绝。因为爷爷去世早,奶奶特意找到连长说:“我们孤儿寡母相依为命,千亩地只这一棵苗,万一孩子有个好歹,叫我咋活。”连长扶起要下跪的奶奶,安慰她:“按照红军政策,没有您的许可,我们不会带走您家娃子的。”父亲多次告诉我们,正是第一次当不成红军的挫折,才大大激起了他幼年就决心同命运抗争的勇气,最终成就了他心向光明、投身革命的志向。后来,我们村很多人被杀害,奶奶终于想通了,对我父亲说:“孩子,在家也是等死。你去吧!”

何云夫妇结婚照

1937年,父亲终于圆了自己的军人梦。他从山西新军二〇九旅一名译电员做起,干过演剧、政工、宣传、随军记者,多次立功受奖。其间,毕业于晋绥鲁艺和延安抗大。新中国成立前夕,因工作需要转业至东北电影制片厂。

1950年11月25日,在与朝鲜隔江相望的辽宁丹东冰天雪地里,我在防空洞里出生了。当时,为了防备轰炸,重伤员都被转移到后方医院。母亲生我的过程中,轰炸机就飞过两次。身体极度虚弱的母亲对护士说:“你们先去,把孩子放到防空洞里。”警报结束,母亲才从手术台上被抬下来。

喂奶时,护士抱过来一个婴儿,一看就是朝鲜孩子。母亲喊来护士,一查,手牌挂错了。院方立即派人追回了刚动身的朝鲜大嫂,换回了彼此的孩子。就这样,我差一点被送到朝鲜,与父母彼此天涯。

母亲带着我回北京时,早于我们一步从东北调到北京工作的父亲到前门火车站接站。由于激动,父亲一下把我抱反了,我脑袋朝下,从襁褓中顺向地下。父亲眼疾手快,一把抓住了我的腿。一向温和的母亲火了:“都这么长时间没见面了,你急也得分个时候。一下子就扑上来想看孩子长什么样,要是摔没了,你还看什么?”父亲很内疚,仍不免发了句牢骚:“我不会抱,你也不教教我。”当夜,我发起高烧,连惊带吓,患上急性肺炎。父亲哪敢睡觉,叫了辆三轮车,抱着我一路狂奔儿童医院。

1962年何云一家合影

几年后,我的大弟何冀平、二弟何琳、三弟何小伟先后出生。父亲给我们立下家规:“家庭条件再好,也要按照百姓一样的生活水平过日子,吃得饱、穿得暖就行。只要自己能做的,就不要买。”父亲说这句话是有根据的。他是正团级干部,母亲待遇也不错,家里还配有保姆。因为他的传奇经历,很多人对父亲肃然起敬:“老何,你是真正的革命功臣。”父亲却说:“我算什么功臣!我只不过是位幸存者。真正的功臣,是那些牺牲的战友们。无论如何,我们都不能扔了老传统,否则,就对不起牺牲的战友们。”

父亲的鞋底纳得又结实又漂亮,前脚掌针脚细密,脚心越来越稀,到脚后跟又逐渐加密。夏天,他在鞋底缝两个布条,一交叉就成了凉鞋,拖鞋还露出几个脚趾头。家里所有人的鞋底,都是他纳的。在边区大生产运动中,父亲还荣获过劳动模范奖章。下班回来,一家人经常坐在一起,父亲纳鞋底、奶奶上鞋帮、母亲缝补旧衣服。父亲常对我说:“丫头,自古有道:‘女孩要上得厅堂、下得厨房,什么都会,才能嫁得出去。条件再好,咱们也得自强、自立。”有时,看到小伙伴在楼下玩跳皮筋、扔沙包或者跳房子、踢毽子,我就有些烦。父亲就会语重心长地说:“丫头,干什么事情,都要有长性,要坚持下去,不能半途而废。只有这样,你才会成功。”父亲还告诉我:“丫頭,为什么这么说呢?有一次爸爸从晋绥到延安执行任务,还骑死过一匹大洋马呢。”我疑惑了:“大洋马又肥又壮,怎么会死掉呢?”父亲回答:“爸爸光学会了骑,没有学会喂马和遛马。但喂和遛又是骑马过程中的两个重要环节。爸爸因为没有系统地掌握这些技术,仅仅学会了骑,才导致了大洋马的死。”而后,他又补充道:“都得学会,才叫办完事呢!这叫‘善始善终。”父亲的大洋马,让我们很难过,也懂得许多道理。后来,我在西北工学队学习,还在全国统考中考取北京电视大学党政管理专业,都与父亲的教诲有着紧密联系。

徐向前元帅接见《黄麻惊雷》《千里跃进大别山》电视剧和长篇小说写作组,右起:徐向前、石敬业、何云、叶君建、吴昌炽

1961年夏天,暴雨一场接一场。一天早晨,父母带着我们姐弟三人去各自单位上班。当时,三弟在托儿所,奶奶被一位在北京工作的亲戚接去小住几日,父亲怕孩子们在家反了天,就带我们到摄影棚。在一个积水路段,父亲二话没说,脱下鞋,卷起裤腿,趟过漂着烂西瓜和西红柿的水面,把我们逐一背过马路。最后,他返回去,要背母亲。母亲很难为情:“别啦!我自己过。你背我,别人看到多不好意思。”爸爸回答:“那有什么?你是我爱人,大不了笑话我。你就别逞强了。来,咱们索性演它一出猪八戒背媳妇……”

当天,摄影棚正在拍摄歌剧电影片《春雷》的内景戏,农会和赤卫队组织群众批斗恶霸地主,焚烧地契。导演刚要开拍,看到场子里乱跑的孩子们,要么戴着红领巾,要么穿着小夹克。他着急地说:“如果把他们拍进镜头,不仅穿帮,还要浪费胶片啊!”父亲灵机一动,让剧务给孩子们化妆。眨眼之间,我和另外两个女孩变成了穿着散腿裤子、碎花大襟小袄、举着三角小红旗的儿童团员,两个弟弟则穿着对襟各色小褂和紫花布的缅裆裤,手执红缨枪……导演一看高兴极了,说:“还是何主任有办法,前几天我还为经费压缩后群众演员不够发愁呢!这下好了,不用花钱,就请了这么些小群众演员。”

一天,四岁的大弟从幼儿园回到家,把花棉裤脱下来,哭丧着脸说:“男孩子还穿花棉裤,多难看。”父亲一问,知道大弟因为穿了我的旧棉裤,被小朋友们笑话。爸爸没有发火,而是和蔼地说:“儿子,你脱了,光着小屁股不更难看吗?上托儿所,小朋友不更笑话你了?”大弟一听,“扑哧”一声笑了。其实,我们都知道,姐姐的衣服弟弟穿,大弟的衣服小弟穿,是何家雷打不动的家规,闹是没有用的。母亲心疼孩子,私下免不了责备父亲:“你把自己的调资名额让给别人了,咱们怎么给孩子添置新衣服?”父亲安慰道:“咱们都带过兵,战争年代之所以能打胜仗,关键在于指挥员冲锋在前,撤退在后,榜样的力量比说一千道一万都管用。自己的孩子,好歹都能对付。”

不计小我:“只要对工作有利,就应该干”

父亲组织拍摄了《为了六十一个阶级弟兄》《红旗谱》等影片,迎来了他创作的“高峰期”。后来,经周恩来总理特批,与母亲同在“五七干校”接受劳动锻炼四年的父亲,被调入国务院文化组,担任电影组组长。在恢复文艺创作阶段,父亲组织拍摄了《渡江侦察记》等大量经典影片,还组织译制了许多优秀外国电影。

当时,拍摄电影经费较为紧张,一些反派小角色,经常没人愿意扮演。遇到这种情况,父亲都会说:“咱们没有能力外聘太多群众演员,剩下的角色,算我的。”在《红旗谱》中,父亲扮演了穷凶极恶的砸钟人;在《为了六十一个阶级弟兄》中,他扮演了十恶不赦的投毒人……

徐向前元帅谈关于相关电影创作意见,右四起:徐向前、叶君健、何云、吴昌炽

一个夏夜,我做了噩梦。梦中,一个坏人伸出渗着鲜血的双手向我抓来,狞笑着,张开了血盆大嘴……我一个激灵坐起来,哭喊道:“爸爸,爸爸,你不要演坏蛋……”虽然已是深夜,但是父亲还在看分镜头剧本,等加班的母亲回家。听到我房间里的动静,父亲跑过来看个究竟。父亲说:“丫头,别怕,爸爸在这里。你是不是做噩梦了?”我哭了:“爸爸,你不知道,认识你的我的同学看过你在电影里演的大坏蛋,都笑话我和弟弟们。胡同里的孩子也戳我们的脊梁骨,有的还用小石头打我们,骂我们是坏人养的,也是小坏蛋。”

父亲听了我的话,愣住了。他没有想到,在把阶级成分看作命的年代,自己仅因为出演了几个反派小角色,竟然给孩子带来如此大的刺激和伤害。他的鼻子发酸,喉咙发紧,把我紧紧搂在怀里,轻轻拍着:“丫头,爸爸答应你。”话是这么说,一遇到没人演的角色,父亲又挺身而出了。我和弟弟们就闹,闹急了,父亲偶尔也会训我们一顿:“人要有钢火、有志气、有精气神,爸爸演坏蛋,就是要激起观众的这些情绪,做好人。爸爸牺牲一点,让观众明白更多的道理,不是很好吗?”多年后,我们曾开玩笑般地问父亲:“您怎么演了这样的角色?”父亲神情严肃地说:“当时都是为了革命,不考虑脸面,也顾及不了太多。我们不能只争抢对自己有利的事。只要对工作有利,就应该干。”這就是我们的父亲。

由于经常蹭电影看,我们对父亲组织拍摄的电影经典台词烂记于心。夜里,父亲经常一边给我们补鞋子,一边还学着《南征北战》里师长的腔调对我们讲话。这些台词,对我们的成长起到了潜移默化的作用。

一年冬天,奉周恩来总理指示,父亲带队到山西省委汇报放映刚拍摄完成的电影《为了六十一个阶级弟兄》。当他意外获悉自己亲密的老战友、山西电影制片厂王普被划为“右倾分子”并正接受批斗时,他一反常态勃然大怒。他对前来迎接的工作人员说:“王普是个直性子,不就给领导提了点意见,对社会一些冒进现象发表了不同看法吗?如此上纲上线地扣帽子,简直胡闹。”要看望别人躲之不及的“右倾分子”,无疑是有风险的。但父亲说:“怕什么?无私者无畏。共产党员就要坚持真理修正错误,敢于讲真话。对于王普的事,我不能听而不闻。正好今天下午,我要去见省委书记,到时候我会为他说句公道话的。”

徐向前元帅(右四)与何云(左一)等人合影

山西方面工作人员劝他不要惹火上身,如果惊动省委领导,就算政治问题解决了,王普也很难与厂领导相处,以后也无法继续在厂里工作下去。翌日,父亲一个人到山西电影制片厂看望了正在木工间停职劳动的王普。木工组长一听他是从北京来省委办事的,赶紧派人通知厂领导。厂领导闻讯赶来,父亲当着厂领导的面问了王普的身体情况后,有意说了这么一段话:“你能有啥问题?大不了就是个思想认识问题,做个检查、提高认识不就结了。千万不要背包袱,要坚持真理、实事求是,有错改正就好,没有的事也不能瞎胡说、乱承认啊!”王普眼含热泪,一个劲儿地点头。回到北京不久,父亲就收到山西来信,说是王普获得平反,回到原工作岗位了。

1975年5月,贺龙的儿子贺鹏飞和女儿贺晓明找到父亲,请他为贺老帅去世六年后的骨灰安放仪式复制遗像。由于“文革”被抄家,贺老帅的元帅照等几乎全部被毁。父亲说:“这事我来办,保证让你们家人和所有参加贺老帅骨灰安放仪式的人满意。因为这不单是你们的心愿,也是我们这些老战友、老部下的夙愿啊!”接下来的日子,父亲拿着贺老帅仅有的免冠中山装黑白底版,联系新华社图片社,对底版放大、染色、贴领章、翻拍,终于不辱使命地完成了贺老帅的彩色军装遗像照。母亲对父亲跑前跑后制作贺老帅遗像很是支持,她说:“这次为贺老帅平反昭雪,或许预示着其他老同志被解放的日子不远了。”

当贺老帅那幅巨大的国防绿军装遗像呈现在贺老帅爱人薛明面前时,薛明用手轻轻抚摸着,泪水盈眶,嘴唇颤抖着,半天说不出话来。旁边的父亲,不禁心潮澎湃,感慨万千。同年6月5日,贺龙骨灰安放仪式在八宝山革命公墓大礼堂隆重举行。周恩来总理一进门,看到贺老帅的遗像,就说:“薛明啊!我没有保护好老总啊!都六年了,老总的骨灰才移到八宝山公墓,我很难过啊!”

倾尽一生:“只要有一口气,就得干,就得坚持下去”

“四人帮”倒台后,经济开始恢复,举国上下进入改革开放的激情年代。我们一家也经历了许多事情,先是奶奶去世,我从工厂考上了大学,大弟从军校毕业后提干……

二弟最初在北京锅炉厂当翻砂工,下班后经常鼓捣照相机。父亲见他喜欢,慷慨地说:“只要你想学摄影,爸爸这些家伙什,你都可以拿去用。”在子女的艺术选择与创作上,他从来一路开“绿灯”。父亲经常说:“当一个真正的艺术家,必须内心充实,胸有大爱,有为革命献身的精神。除了这些,还得有渊博的学识。”

何云晚年全家福

每次下班回家,二弟的两个鼻孔几乎全是黑沙子,衣服领子、浑身上下都是黑的,像极了黑煤球,比矿工下井好不到哪里去。我们没有一个是靠父母找的工作,更不用说到父亲的单位上班。很多年前,母亲就说过:“你们都要自己长本事、有出息,别给爸爸找麻烦,被人当作炮弹攻击你爸爸。”因此,二弟从没说过一个“苦”字。父亲看着二弟,教导我们:“这比战争年代流血牺牲强多了。你这点苦算什么?”二弟试图反驳:“我也没说苦,就是脏。”父亲来了劲:“每次战斗后,我们都是灰头土脸的,有的战友胳膊、腿都飞了,五脏六腑也找不到了,这样的情形多的是。他们说过脏吗?说过苦吗?”我们都不敢吱声,那是父亲的伤心处,是他生命记忆的软肋。在父亲的感化下,二弟经常早起爬山拍雨景、拍雪景,背着沉重的设备,爬悬崖、过沟堑,在《人民日报》《北京日报》等发表了不少摄影作品。由于热爱摄影,二弟经常被摔得鼻青脸肿,但他乐此不疲。

一天,父亲拿起二弟的照片欣赏:“这幅艺术性较强,有油画感,可以直接洗出来,挂在墙上。”他问二弟,这幅作品是从什么角度拍的?当时站在什么位置?二弟回答:“我站在悬崖上。当时,差点摔下去了。”父亲点点头,赞许地说:“看你拍摄的雨水,都是斜的,说明当时风雨比较大,很有现场感。”他又无限怜惜地嘱咐二弟:“一定注意安全。不过,你以后可以争取做个摄影家的。”二弟回答:“爸爸,这是我的目标。”

1983年秋,父亲组织拍摄电影《黄麻惊雷》。这是一部反映红军革命初期历史的电影。剧组人员聚集在我们家中,对选人物吴焕先还是潘忠汝为主角展开了争论。潘忠汝在当时影响较大,当地百姓提起他都落泪,但他很早就牺牲了,而且有人以他是大地主的儿子为由,认为不能作为主角来设置。父亲态度明确地说:“有钱人家的公子未必不革命,穷人家的孩子未必真革命。刘青山、张子善都是红小鬼出身,他们不是因为贪污被枪毙了吗?看一个人物是否真革命,关键看他革命能否坚持到底,还要看他在革命历程中所起的作用有多大。”剧组讨论时,我就搬个马扎安静地坐在旁边听。事后,父亲问我:“丫头,你从小喜欢文学,有这么好的机会接触艺术创作,对你成长会有作用。你来说说,你觉得谁应该是主角?”我回答:“我觉得还是吴焕先,因为他领导红二十五军一直到了陕北,总体来说,起的作用更大。”父亲说:“是的,艺术创作要与国家历史结合起来,要从民族生存的角度综合权衡,这样的电影感染力才会更强。”最终,大家确定吴焕先作为影片的主角。

1990年何云(右二)与吴素琴(右四)、凌元(右三)、高放(右一)合影

1984年,父亲从国家广播电影电视总局电影局党支部书记岗位上离休。这时,肺气肿开始折磨起父亲,他忍受着哮喘带来的憋闷,身体越来越虚弱。可是,为了完成徐向前元帅记录二野挺进大别山历史的夙愿,他又开始了电影文学剧本《千里跃进大别山》的写作。母亲担心父亲的身体,对他说:“你常年超负荷地工作,好不容易退休了,还不好好养养病。如果你倒下了,我们怎么办?”父亲回答:“这比战争年代强多了。我现在不是还能站起来吗?只要能站起来,就能干事。”我也劝:“爸爸,你要是有个好歹,我妈怎么办?身体是最起码的‘革命本钱。”父亲依然很坚决:“我想好了,只要有一口气,就得干,就得坚持下去。”在我和妈妈的合力“斗争”下,父亲终于在写作与抽烟之间作出了选择,当天,他将烟卷揉碎了,从此戒烟。

母亲和他开玩笑:“斯大林说共产党员是特殊材料制成的人,看来是正确的。我本打算离休后和你安享晚年,一起写字、画画、逛街、上公园、旅游,最起码去美国老三那里探个亲,感受一下异国风光。这可倒好,给你当保姆、伙夫、护士,外带收发兼秘书,比上班还忙。”父亲笑笑,有丝惭愧。在三年的艰辛努力下,父亲数次忍受着病痛的折磨,深入大别山走访调研,终于完成了徐帅交给的任务。徐向前元帅接见了我父亲,对他们的工作非常满意。战争年代,父亲养成了一沾枕头就睡的习惯,可是这次父亲回来的当夜,失眠了。母亲见他高兴,说:“反正睡不着觉,要不你抽支煙?”父亲摇摇头:“说不抽就不抽了。”

不仅如此,他还陆续出版了文学剧本《四十八个日日夜夜》,小说《紫塞风云》《汾水亭》等,其中有的被拍摄为电视连续剧,父亲在成为中国电影家协会会员之后又成为中国作家协会会员,被授予广电系统“老有作为奖”。