瞬变电磁过套管电导率曲线的特点与应用

沈建国,王元顺,沈永进,朱留方,臧德福

(1.天津大学微电子学院(青岛海洋工程研究院),天津300072;2.中石化胜利石油工程有限公司测井公司,山东东营257096)

0 引 言

剩余油评价和油层的正常开采需要了解地层的电导率[1]。套管井条件下,地层电导率的测量主要采取直流方法[2-7]和瞬变电磁方法。瞬变电磁测井利用电磁感应原理,仪器居中上下移动,可以连续测量,获得连续的电导率曲线。该曲线在套管井中获得,受套管影响,与裸眼井测量的地层电导率有比较大的差别。

套管是导电介质,电导率高达106~108S/m,相对磁导率也很高,为400~1 000。在这样的圆管内部放置发射和接收线圈,其激发的瞬变磁场和瞬变电场与裸眼井完全不同。高磁导率影响磁场的分布,高电导率影响电场分布,线圈激发的磁场和电场都集中在套管内部以及水泥环和地层,因此探测深度比较浅。扩径时水泥环厚度大,在套管井测量的电导率主要是水泥环的电导率,地层电导率所占比例比较少。研究给出5.5 in(1)非法定计量单位,1 ft=12 in=0.304 8 m,下同套管实际测量的曲线,并分析其特点以及在油层水淹识别中的应用。

1 过套管电导率测井波形

瞬变电磁过套管电导率测井采用瞬变电磁激发方式,用线圈电流的通、断激发瞬变电磁场。其频谱是连续的,与阶跃函数的频谱1/f接近,以低频为主。这些低频的电磁场在套管和地层内的集肤深度均比较大,能够穿过厚度比较薄(9 mm)的套管进入地层,在地层中激发涡流,该涡流再次穿过套管,在接收线圈上激发磁场。从测井响应波形中分离地层涡流激发的二次场便可以得到地层的电导率,因为涡流激发的二次场与地层的电导率成正比。

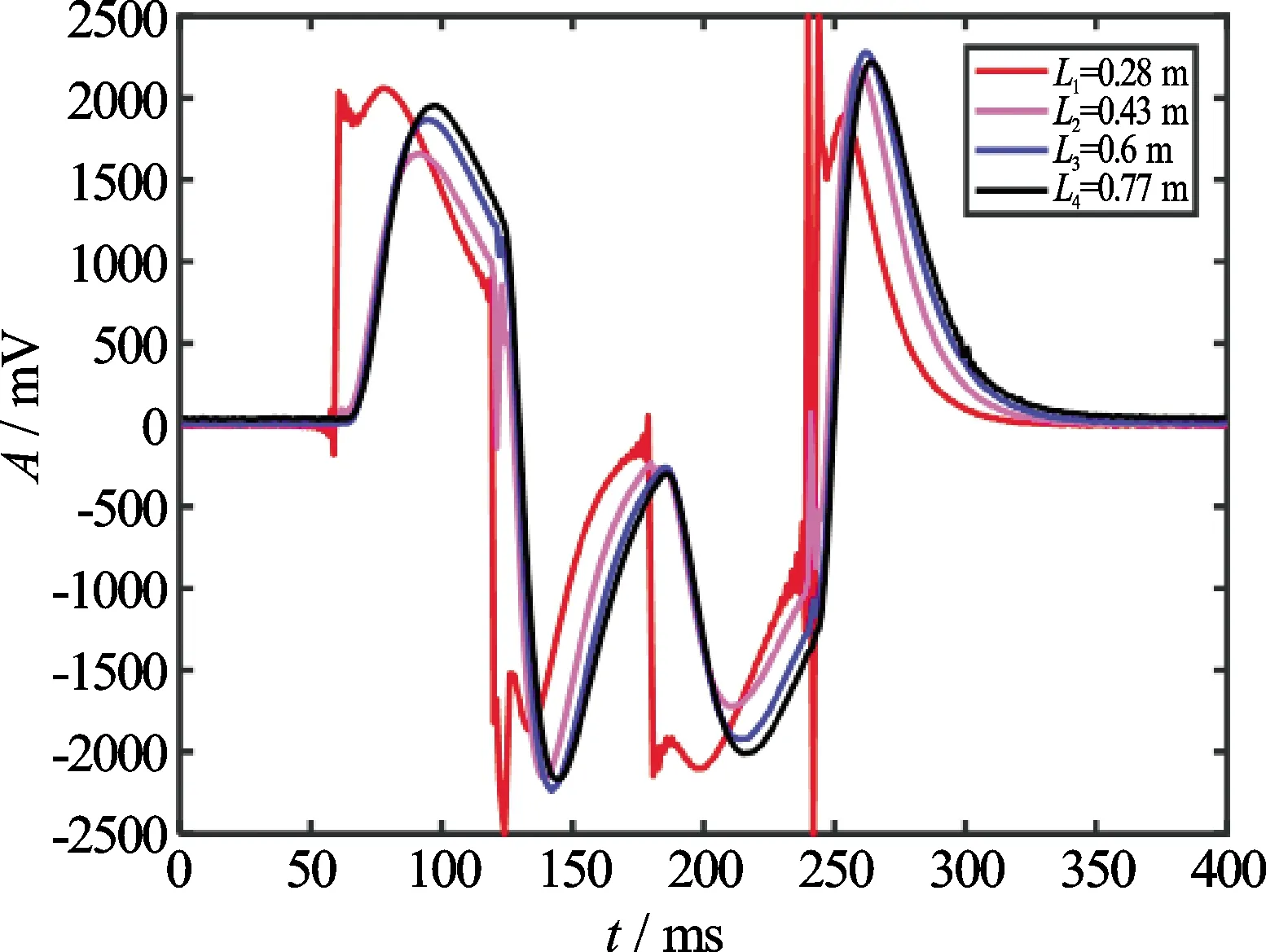

测井过程中采用线圈电流正向导通60 ms、正向关断60 ms、反向导通60 ms、反向关断的方法激发。每个测量周期内有4次瞬变电磁激发。每次激发时线圈电流快速变化,在套管井和地层中激发出快速变化的磁场,套管井中的线圈接收到不同的响应波形。采用4个不同源距的线圈接收到4个不同的瞬态波形。每个波形均包含地层电导率信息,其径向探测深度不一样。源距越远,探测深度越深。

图1是5.5 in套管的原始测井波形。第1个源距L1=0.28 m,其响应对激发时刻很灵敏,在导通或者关断瞬间有个幅度很大的阶跃,并伴随着一定幅度的振荡,之后波形开始慢速变化并且达到极值。第1个源距的波形达到极值比较早,其他波形达到极值比较晚,源距越长达到极值的时刻越晚。这些极值是瞬变激发的所有频率成分在套管井响应(既衰减又相移)以后,在接收线圈位置同相叠加的结果。其他时刻因为相位有差异,叠加以后幅度减小。

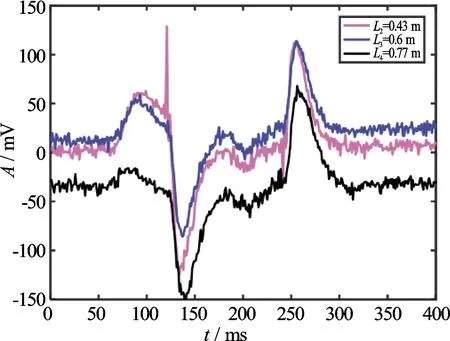

根据电磁感应原理,原始测井波形由二次场的有用信号和直接耦合的无用信号组成。因为频率低,无用信号幅度远远大于有用信号的幅度。用同一源距波形相减的方法将原始波形中的无用信号去掉,得到图2所示的波形差。其幅度与2个测量点所测量地层的电导率差成正比。其中也有峰值,集中反映了地层的电导率信息,对地层电导率测量的灵敏度最高。

图1 5.5 in套管井原始测井波形

图2 2个不同深度同一源距测量波形相减以后的波形

2 过套管电导率曲线及其在节箍处的形状

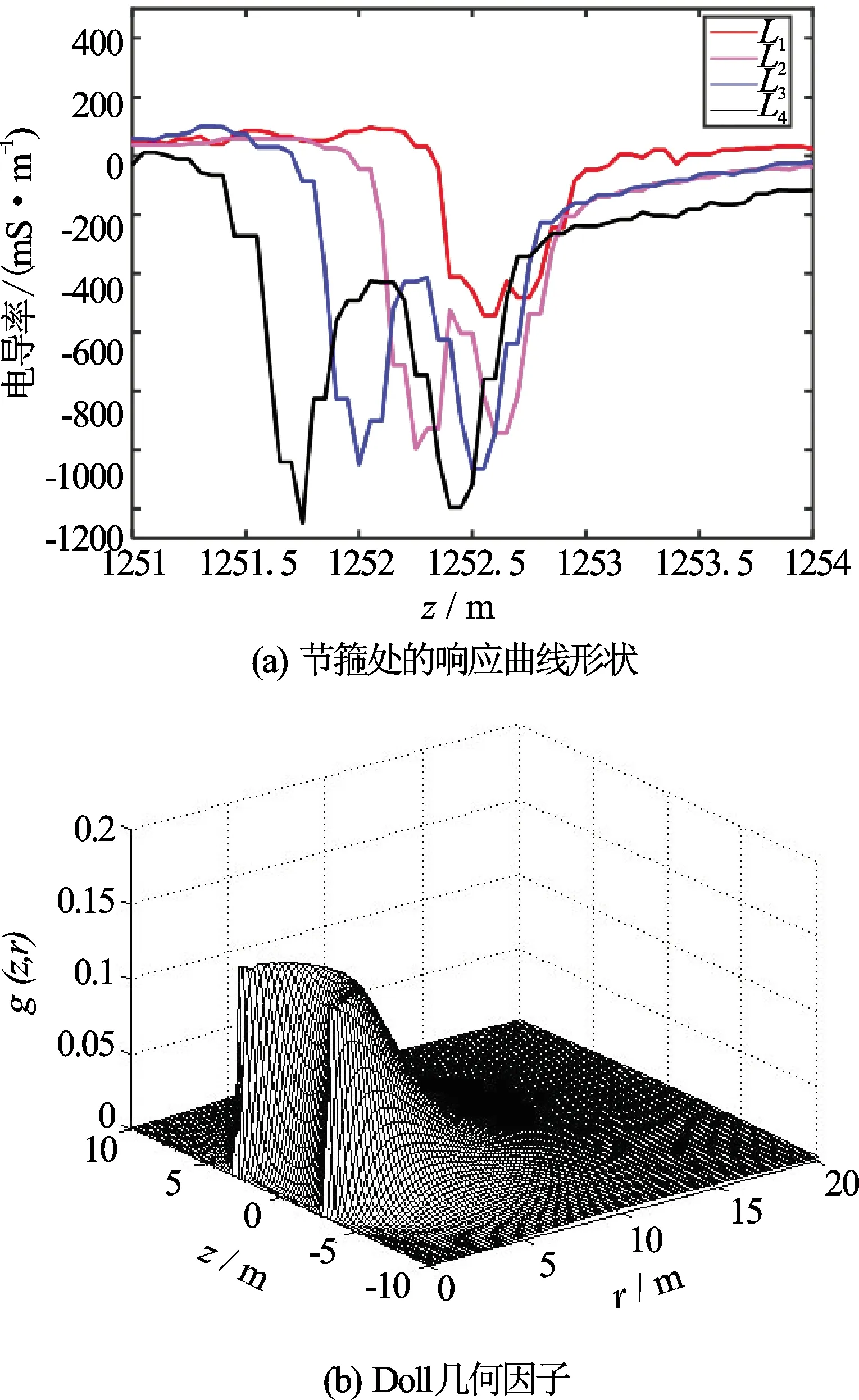

将图2中的有用信号取出得到过套管电导率曲线(见图3)。该曲线与真正的地层电导率曲线相差1个所选择的标准层的电导率值,即存在1个系统误差。图3中,最明显的是套管节箍的响应曲线,其幅度非常大。将其中1个套管节箍单独画出得到图4(a)。其中不同源距的响应形状差异明显。第1个源距的波形接近于单个峰,第2个源距的波形中间出现1个反向的峰,两边是2个向下的峰,随着源距增加,中间反向峰的宽度逐渐增加,峰值变平滑。这类似于Doll几何因子[见图4(b)]在不同径向半径时随z的变化曲线。Doll几何因子具有类似于火山口的形状,在径向半径比较小时,几何因子随z的变化曲线有2个峰,并且中间夹1个反向峰。套管节箍处多余出来的套管厚度电导率很高,其等效为地层电导率[8]时对应的径向半径r0是固定的,源距不同,几何因子的形状不一样,在径向上取r0值以后所得到的响应曲线形状不一样。源距短,曲线只有1个单峰,源距增加,曲线中间出现反向峰,该峰随着源距的加长变平缓,说明:套管井的几何因子形状与Doll几何因子相似,其火山口形状比Doll几何因子的扁并且平。

图3 图2中的有用信号随深度的变化规律

图4 节箍处的响应曲线形状以及Doll几何因子

套管节箍在径向上只有1个套管的厚度,10 mm左右。但其对响应曲线的影响很大,主要为①套管的电导率很高,节箍处在径向上增加的套管厚度相对于地层来讲很薄,但是等效的电导率很高;②套管的高导磁性和导电性使得电磁场都集中在套管的金属中,场强很强,套管外地层的电磁场只有在靠近套管位置才比较强,随着径向上离开套管的距离增加,电磁场幅度快速衰减。套管井瞬变电磁主要测量套管周围地层的电导率,探测深度很浅。

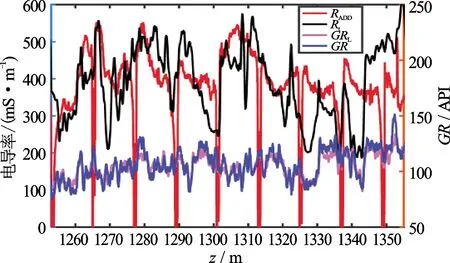

3 过套管电导率与裸眼井电导率曲线

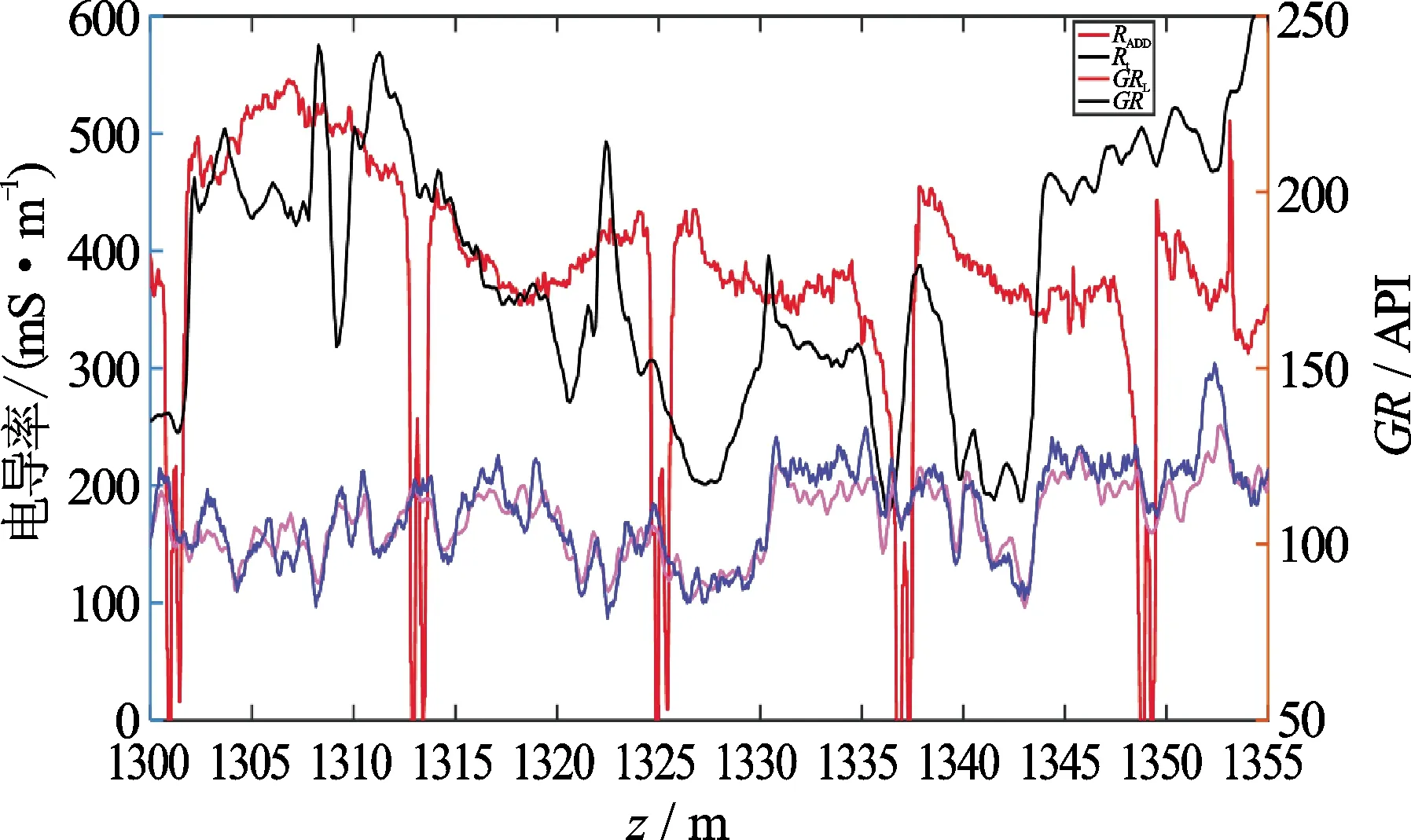

将图3中幅度比较大的井段曲线与裸眼井测量的电导率曲线绘制在一起得到图5。其中,GRL是裸眼井测量的曲线,GR是套管井测量的曲线。对比发现,两者有一致性,有些井段基本重合,如1 315~1 320 m井段,曲线变化趋势一段;有些井段差异比较明显。这说明图4所示的有效信号确实反映了地层的电导率变化。

按照地层特征进行分析,在不扩径的泥岩地层地层,2次测量的电导率曲线应该重叠比较好。砂岩地层则因为石油开发,地层电导率发生了变化,有差异,该差异显示了开发前后油层的变化,能够指示剩余油的分布。

图5 过套管电导率曲线与裸眼井测量的电导率曲线对比

4 水淹层识别

过套管电导率测量的主要目的是判别水淹情况,对剩余油进行识别。对图5中的油层进行分析。缩短测量井段,只聚焦测井的目的层得到图6。其中1 325~1 330 m段是1个比较厚的油层,1 340~1 343 m段是1个油层。将油层上面(1 300~1 320 m段)的曲线重合则发现:1 313~1 320 m井段、1 302~1 305 m井段基本重合,曲线形状和变化趋势一致。其他井段不能够重合,油层之间的泥岩没有重叠在一起。对比可以发现,在2次测量的电导率曲线不一致的井段,自然伽马曲线也不一致,形状有了明显的变化。另外,这个井段长度已经接近50 m,井温相差1.5 ℃,套管的电导率随井温的变化不能忽视。这也是导致上下泥岩井段电导率与裸眼井不重合的主要原因之一。

图6 油层井段的电导率曲线与自然伽马曲线

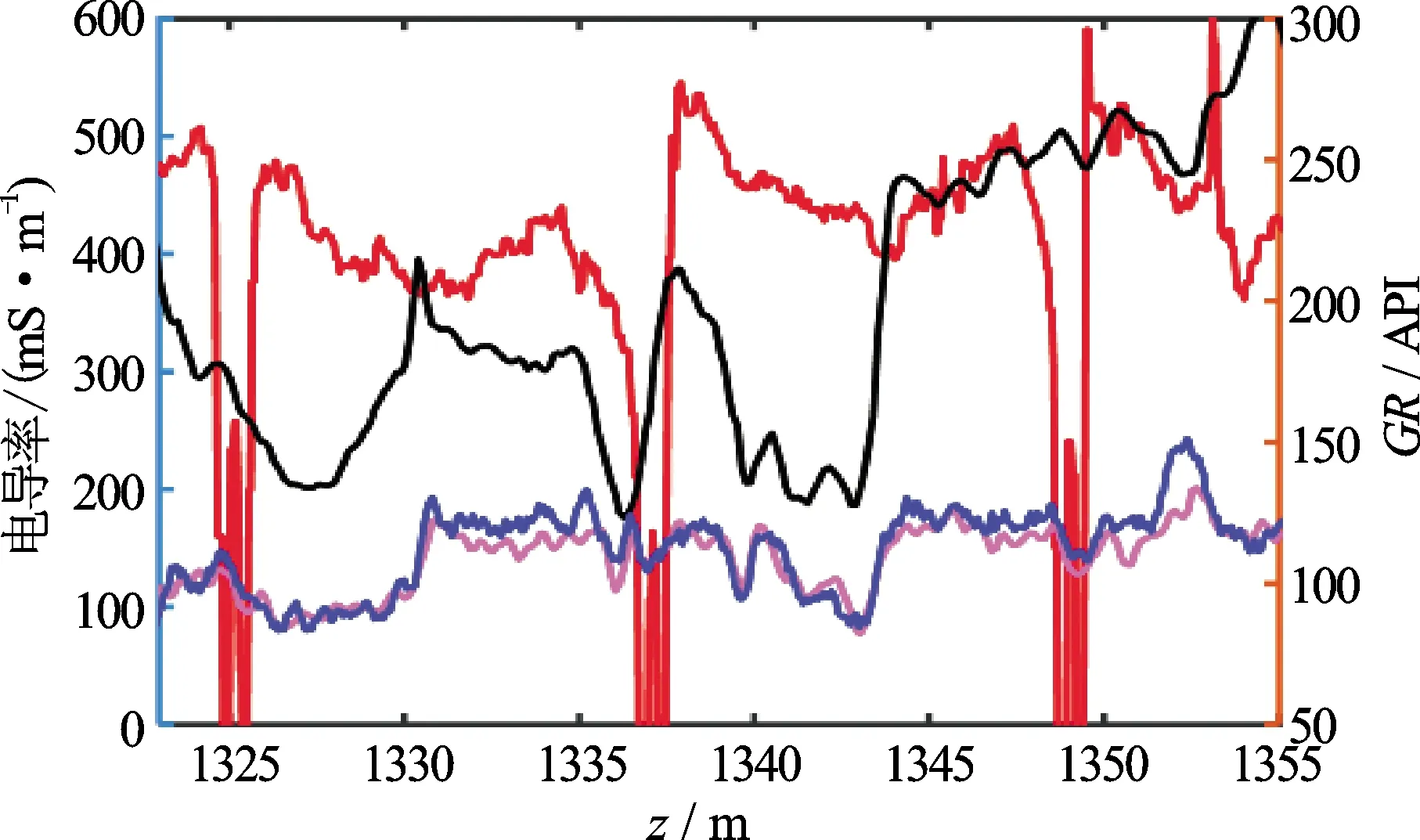

为此,继续平移套管井测量的电导率曲线使得油层下部的泥岩段重合得到图7。可见,油层的电导率曲线与裸眼井的电导率曲线有明显的差异。其中电导率明显提高,层内下部电导率低,上部电导率高,这说明油层的上部出现了水淹的情况。特别是1 325~1 330 m井段上部的电导率曲线明显出现了台阶。油层的油被采出,孔隙中间换成了水,或者说该层被水淹。

图7 油层井段的电导率曲线与自然伽马曲线

5 分析与讨论

瞬变电磁测量的曲线变化趋势与裸眼井电导率曲线接近,但是有很多层位不一致,不能够完全重合。这是受套管影响以后,套管井电导率曲线特有的特征。套管的存在使得线圈激发的磁场分布与裸眼井有比较大的差别。套管的磁导率高使磁场都集中在套管内部。由连续性条件知道,套管周围的水泥环的磁场也比较强,其激发的涡流幅度比较大,对涡流信号的贡献大;地层的磁场相对比较弱,对涡流信号贡献小。最终表现为探测深度浅,水泥环的电导率深刻影响电导率测量结果。套管本身的电导率对响应影响很大,温度不同,套管电导率不一样,响应也会变化。

瞬变电磁激发的主要优点是频谱连续,每个频率成分均携带地层的电导率信息,这些电导率信息经过一定距离传播以后在接收线圈形成峰值(见图2),与单频相比增加了地层电导率测量的灵敏度。

目前的套管井中瞬变电磁电导率测井有以下主要特点。

(1)在5.5 in套管井中,瞬变电磁测量的电导率曲线在不扩径、自然伽马没有明显改变的泥岩地层中,可以找到其重合比较好的井段。该结果说明瞬变电磁测井真正测量到了地层的电导率。

(2)因为套管的存在,瞬变电磁场主要集中在套管内,使得径向探测深度比较浅,水泥环厚度对电导率测井曲线影响明显。

(3)套管井电导率仪器的源距短,探测深度浅,与裸眼井测量的深部地层的电导率有一定的差异。

(4)地层开发一段时间以后,套管测量的自然伽马曲线会发生一定的变化,与裸眼井测量的自然伽马曲线形状出现差异。这样的泥岩地层,电导率也会出现一定的差异。套管井所测量的地层电导率曲线与裸眼井有一定的差异,加上温度对套管电导率的影响,因此不能要求套管井测量的地层电导率与裸眼井测量的电导率形状完全一致。在目的层附近有一定井段能够重叠、曲线变化趋势一致即可。

(5)用油层内部测量的电导率曲线的变化形状可以判断该层的生产状况,识别水淹层位和剩余油分布。

(6)现有仪器对5.5 in套管井基本合适。

6 结 论

(1)在套管井内,控制发射线圈电流导通和关断激发瞬变电磁场,对套管井中的响应进行测量,其波形中包含地层电导率信息,因为瞬变电磁场以低频为主,集肤深度大,能够穿过套管进入地层。所激发的连续频谱经过套管、水泥环和地层的相移和衰减,在接收线圈叠加在一起能够形成峰值,突出地层电导率的信息,较单频激发所携带的信息量多。

(2)套管的电导率高使得瞬变电磁测井的探测深度浅,套管节箍处不同源距的响应曲线与Doll几何因子的特征一致。因此,套管井瞬变电磁测井可以用几何因子进行分析。在不扩径井段所测量的连续曲线与地层电导率具有明显的相关性,其在油层内的变化趋势反映了油层的水淹以及层内剩余油的分布状况,可以用于剩余油分布或水淹层识别。