物理教学过程的自组织转变

——以“电流与电压的关系”教学为例

陆泽璇 林乐鑫

(1. 深圳市玉龙学校,广东 深圳 518131; 2. 深圳市高级中学,广东 深圳 518040)

1 引言

1977年,联邦德国斯图加特大学物理学教授哈肯提出了协同学理论.协同学采用序参量描述一个系统的有序度,刻画系统从无序向有序的转变.一个系统有许多参量,而主宰着系统的演变过程,决定系统向有序转变的参量即该系统的“序参量”.协同学在自然科学和社会科学上得到广泛的应用,特别在脑、行为和认知方面,协同学和其他线性科学一样研究的是大脑的相(系统不同的内部组合状态)和相变(相之间的转变),而作为教学系统的主要子系统——学习系统(学生),其核心即人的大脑.所以基于协同学理论,邢红军教授等提出一种新的教学过程理论:教学过程是一个学生、教师、教材和环境相互协同的过程,是学生在教师引导下完成对教学内容掌握的同时其认知系统从被组织向自组织转变的过程.

所谓的被组织,是指“该组织只有在外界干预下才能进行演化”,教学过程的自组织是指“在教师的引导下,学生的知识、技能和方法等参量之间进行相互协同和竞争,当学生的大脑进入从无序到有序的临界值时,导致只有少数参量支配学生的认知系统,最终实现学生的认知从无序变为有序,达到‘教是为了不教的目的’.”[1]然而我国的真实课堂,往往以教师为主导,学生长期处于被组织状态,教师缺乏把学生引领到自组织转变临界区域的教学意识与教学行为,致使学生缺乏思维达到一定阈值后“豁然开朗”的突变感受与体验,进入自组织阶段.因此,本文尝试将自组织转变理论应用到物理教学过程中,旨在提高学生课堂的参与度,转变学生被动的学习方式,培养学生的学习能力.

2 自组织转变理论应用

实现教学过程从被组织到自组织的转变,需要满足以下条件:

(1) 教学过程需要开放:教学的开放主要要有真实的交流,这种交流是学生自己产生问题,不是教师提出问题.下面以“探究电流与电压的关系”实验设计为例.

常规设计:教师引导学生一步步搭建电路图.

师:探究电流与导体两端电压关系,需要采用什么方法?(生:控制变量法)

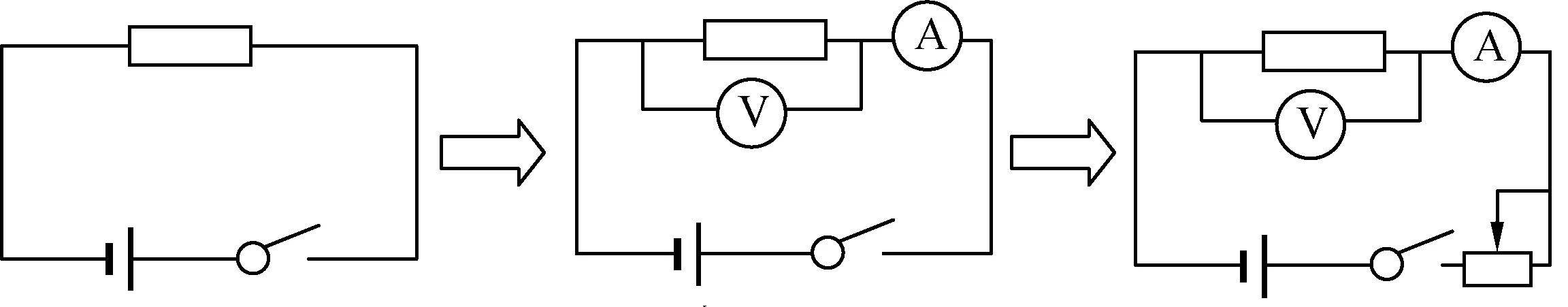

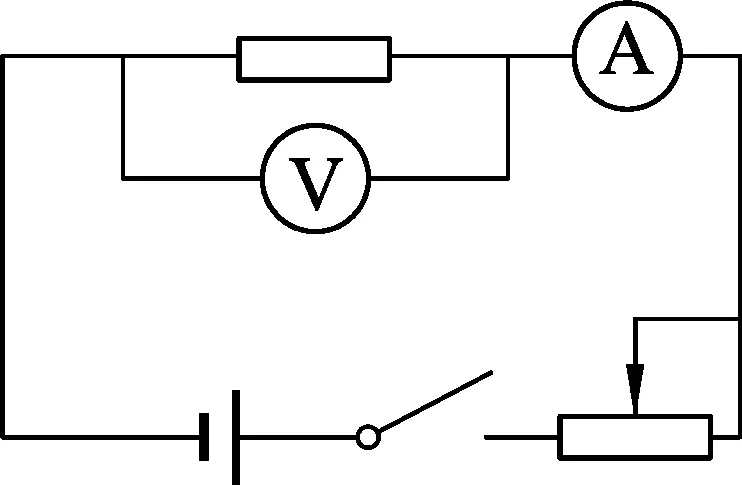

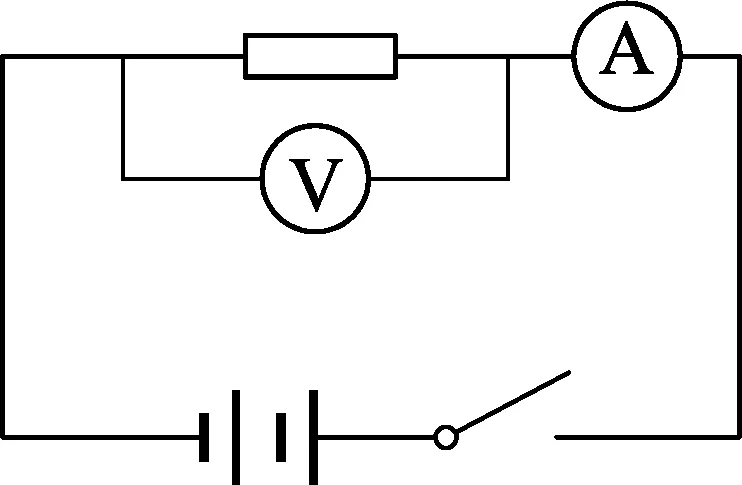

师:控制什么一定?(生:电阻)所以电路图中要有一个定值电阻,如图1.

师:实验中需要测量的物理量有哪些?(生:电压和电流)

师:分别用什么仪器测量?(生:电压表和电流表),所以电路图中还需要串联一个电流表、并在电阻两端并联一个电压表,如图2.

师:用该电路图只能测出一组电压和电流值,如何改进?(生:串联一个滑动变阻器),如图3.

图1 设计1 图2 设计2 图3 设计3

上述的实验设计方案是在教师的引导下一步步搭建起来,采用了师生问答的形式,层次清晰,环环相扣,学生不需要“跳一跳”,答案一目了然.相对而言,该教学过程过于封闭,师生的交流相对无效,学生并没有问题,师生之间并没有交流和讨论,所以笔者认为该环节可以如下设计,以增强教学过程的开放性.

开放设计:学生自主设计实验电路图.

师:要探究电流与导体两端电压关系,需要设计电路图,请同学们根据实验目的讨论,设计电路.

生:分组设计.可能出现的电路图如下.

师:巡视并挑选出合适的电路图投影.根据以上设计电路图,教师可以提出以下问题供学生讨论思考.

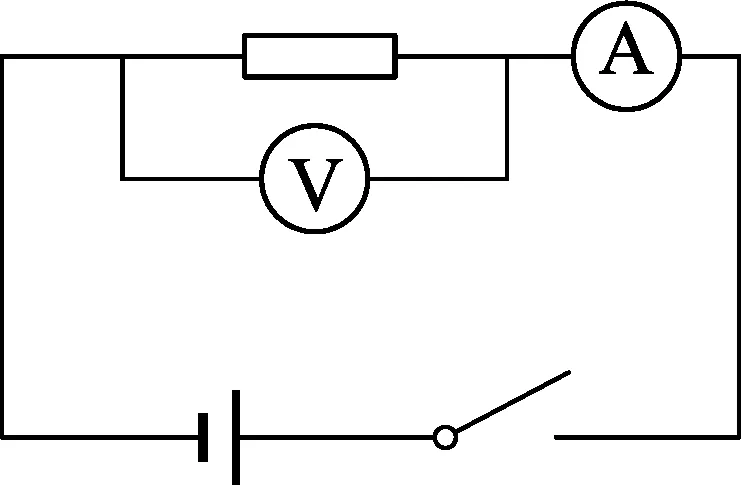

提问1:图4的设计有什么不足?

提问2:图5为什么要用灯泡?有没有必要?

提问3:图6中滑动变阻器的作用是什么?

图4 设计4

图5 设计5

图6 设计6

图7 设计7

提问4:除了接入滑动变阻器还有什么办法可以改变导体两端电压?

提问5:图6和图7两种方案哪种更好?

上述设计将学生设计图中产生的问题重新抛给学生,让学生相互讨论,能实现师生、生生之间的真实交流,实现教学过程的开放.

(2) 教学过程必须远离平衡态:根据自组织理论,非平衡是有序之源.布鲁纳认为:“为了促进学生的思维状态处于非平衡状态,教师必须努力启发他们自由灵活地思考问题”.下面以“探究电流与电压的关系”实验注意事项的教学为例.

常规设计:教师在学生实验前采用多媒体或者问答形式阐明实验中的注意事项.

师:同学们,在实验过程中,要注意以下几个事项.

(1) 连接电路是,开关应该处于断开状态;

(2) 电表量程的选择;

(3) 电表正负接线的连接:正进负出;

(4) 滑动变阻器串联接入电路;

(5) 闭合开关前,滑动变阻器滑动触片应置于最大电阻处.

根据教师的提示,学生的实验操作过程处于相对稳定的状态,实验方向单一,有序,很难产生自组织结构,学生没有经历“试错”的过程,其批判精神也难以得到培养.

非平衡态设计:实验中除非涉及到学生的人身安全,否则让学生自己在探究过程经历“试错”.例如:注意事项2的设计

师:同学们,下面请同学们利用桌面提供的器材(电流表、电压表、3节干电池、滑动变阻器、定值电阻(R=5 Ω、R=10 Ω、R=20 Ω)、开关、导线、坐标纸、塑料薄片),根据设计电路图连接电路,实验并记录数据.

生:学生实验.

师:(教师巡堂,由于器材提供的电源是4.5 V,个别小组会选择电压表量程0-15 V)同学们,老师发现,很多小组在量程的选择方面,很有安全意识,都选择了大量程0-15 V,但是电表指针偏转角度较小,读数精确度不够,怎么办呢?

生:学生讨论.

上述设计教师的干预能够打破学生原有的认知状态,使整个实验过程远离平衡态,而学生在实验讨论中,会发生更深刻的“竞争”,进而发生新的“协同”,使原有的认知结构得到变革和充实.而在知识层面上,学生对为什么要连接滑动变阻器会有更深的认识,同时,也就解决了注意事项4和注意事项5.注意事项3留给学生“试错”,其印象会更为深刻.该设计让学生保持一定的怀疑态度进行探究,看似无序的教学过程实质会达到新的平衡,促进教学过程的真正有序化.

(3) 促进教学过程非线性相互作用的发展:根据协同学理论,只有系统内各要素存在非线性相互作用,才能形成自组织结构.而直觉思维作为一种非线性思维,为了促进教学过程的自组织转变,必须重视发展学生的直觉思维.[1]下面以“探究电流与电压的关系” 实验数据分析为例.

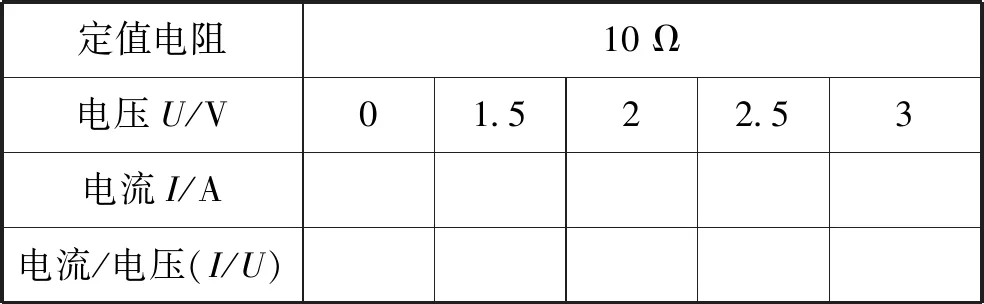

常规设计:给各组学生提供阻值为10 Ω的电阻,引导学生根据实验数据,求解电压与电流的比值,证明电流与电压的线性关系.

师:同学们,电流与电压可能存在什么关系呢?

生:正比.

师:若是正比,电压与电流的比值有什么特点?

生:不变.

师:下面同学连接电路进行实验,完成数据表1并验证猜想.

表1

生:学生实验并记录分析数据,验证猜想,得出结论.

上述教学经历“猜想——实验——分析——结论”的完整探究过程,条理清晰,逻辑严密,学生通过计算电流与电压的比值即可验证猜想.然而真实课堂中,可能只有部分小组能得到较为理想的数据,加之时间有限,教师往往只选择1-2小组进行展示,部分教师甚至担心学生数据不够“精确”,会在课前准备一组“完美”数据,以此得出结论,长期进行类似的数据处理方式训练,不但会让学生的思维局限,无法很好地培养学生的直觉思维和洞察力,也不能及时对数据不理想的小组进行反馈和处理,降低学生的探究热情.

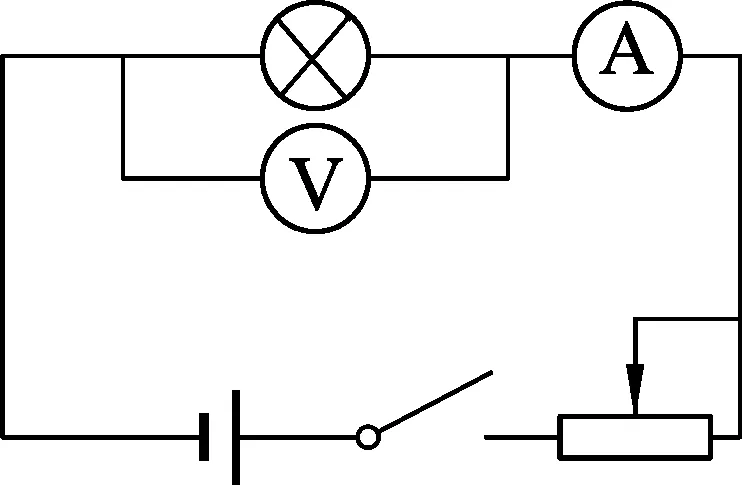

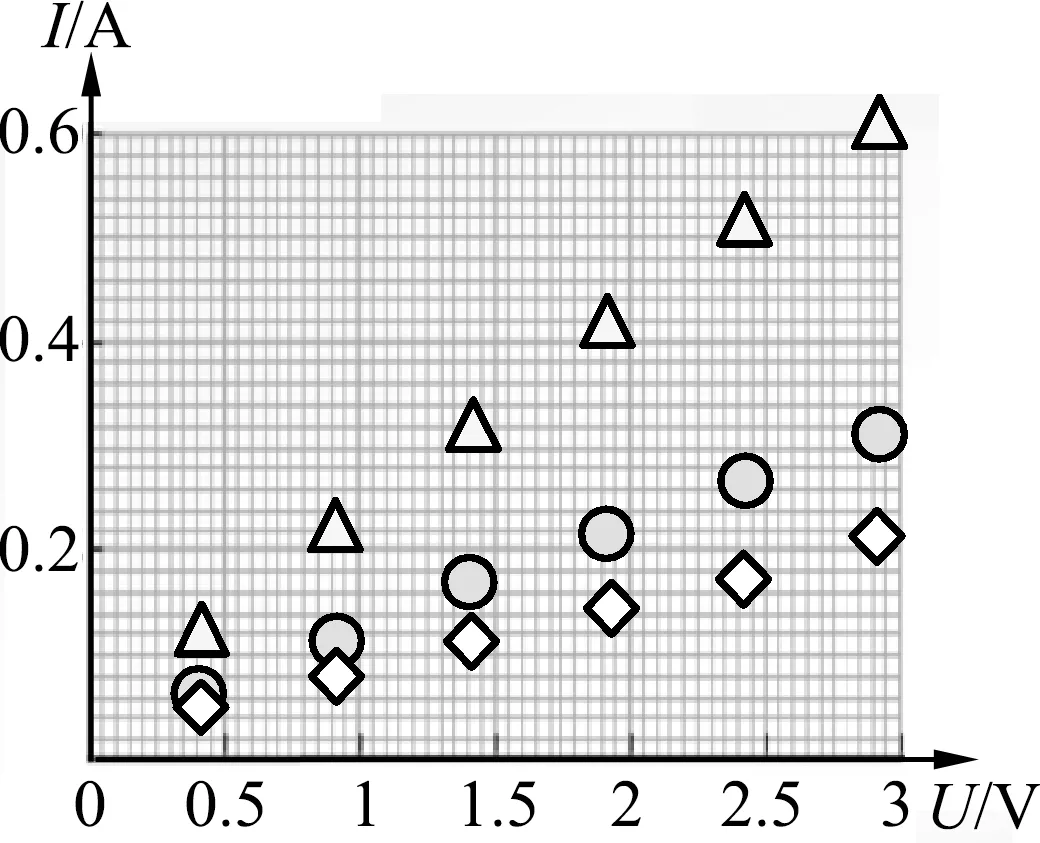

非线性设计:提供不同阻值的电阻(5 Ω,10 Ω,15 Ω),巧妙整合全班学生的实验数据,通过图像直观说明电压与电流的线性关系.

师:同学们,下面开始实验,测出数据后,将透明胶片放在坐标纸上,描点在塑料胶片上,只描点,不连线(相同阻值的小组发放相同颜色的描点笔).

生:学生实验并描点.

图8 数据统计

师:(收集胶片并投影)好,下面我把我们班的塑料胶片叠放在一起,如图8,同学们发现什么?

生:阻值相同的几组同学的数据大致在同一直线上,不同阻值的在不同的直线上.

师:好,现在我用水性笔连线,说明什么问题?

生:电阻一定时,电流与电压成正比.

该设计在结果尚不明确的情况下,对全班的数据进行了整体感知,而且不受时间限制,直接迅速地找到结论,这种数据处理方式正是对学生直觉思维的培养,能有效促进教学过程从被组织向自组织转变.

(4) 通过随机涨落促进教学过程:涨落是指系统的某个变量对系统状态统计平均值的偏离.涨落导致有序.[1]所以教师在教学中应创造民主的课堂氛围,鼓励学生交流,深化各种想法.下面以“探究电流与电压的关系” 实验结论的表述为例.

常规设计:根据实验数据,教师直接给出准确结论同时强调结论表述的注意事项.

师:同学们,由实验我们可以得到:在电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压存在什么关系?

生:成正比.

师:这里要注意两点描述:一是“电阻一定”;二是“导体两端的电压”.

由教师强调易错点,学生印象不深,仍旧处于一个被组织的状态,长期以往学生不善于提出新的想法.

随机涨落设计:呈现学生表述的常规错误,鼓励学生争论并得出正确结论表达.

师:通过实验数据,我们可以得到I与U成正比(板书),这样书写规范吗?请各小组思考讨论并完善.

生:交流讨论.

师:下面请同学们来修正?

生:应该是同一电阻,电流与电压成正比.

师:有没有不同意见?电流与电源电压成正比吗?

生:电流与导体两端的电压成正比.

师:请同学们完整表达该实验结论.

生:在电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比.

该过程教师采用一个问题,将学生带离平衡态,继而通过对话,辩论,在思维的交流中引导学生深化对电流与电压的理解,最终形成有序的结构.

3 结束语

在自组织阶段中,学生作为主体,起决定性作用,然而,教学过程的自组织转变是教师、学生、环境等因素的多项协同结果,所以,教师的引导也是教学过程转变的重要因素.在被组织阶段,教师起主导作用,其作用是将学生引领到从被组织到自组织转变的“临界区域”直至序参量的出现,没有被组织阶段,就不可能有自组织阶段.本文“探究电流与电压的关系”每个环节的自组织转变设计中,都离不开教师的“教”,通过教师的“教”,辅助找出教学系统演化过程中的序参量——方法,学生通过分析、综合、判断等思维方式,讨论、实验等行为方式实现教学过程的自组织转变.简而言之,在教学中,要充分发挥师生双方的积极作用,形成教育合力,但在这个过程中,教师的角色要从“讲深”向“点睛”的引导转变,从而促进学生主动参与学习,实现教学方式的根本转变.