晚清知识分科与百科全书中的“名学”

摘要:学界对近代逻辑学术语、概念和学科体系的考察往往忽视一种重要文类——百科全书。回到清末旧知识体系遭遇冲击、新知识体系尚未建立的历史现场,百科全书自身就代表了知识体系。笔者以黄人编纂《普通百科新大辞典》为主要文本,通过考察名学在百科全书中的定名和名学学科在百科全书中的设立,试图回答名学在晚清新知识体系中如何被构建的问题。

关键词:晚清 百科全书 名学 学科

作者甘进,贵州大学哲学与社会发展学院讲师、哲学博士(贵州 贵阳 550001)。

名学在晚清新知识体系中如何被构建?如何成为制度性新知识的一部分?针对这两个问题,已有的研究多将视角投向教育方面,关注名学在新式学堂章程和课程中的设置,鲜有讨论名学在学术方面的情况。与此同时,学界对近代逻辑学术语、概念和学科体系的研究,在文本的选择上多以近代学者的论著、译著和编纂的教科书为主,而忽视了一种重要文类——辞书。因辞书不具有学术上的可读性,所以学界较少考虑将辞书条目作为研究的对象。晚清时期,东渐进入的西方新学和学科体系冲击着中国旧学和原有的知识分类系统。面对激烈的碰撞,晚清学人如何认知、调适和回应?作为辞书的一类,百科全书成为检视清末中国学术和知识体系转型的重要媒介。若回到清末旧知识体系遭遇冲击、新知识体系尚未建立的历史现场,“百科全书(encyclopedia)自身就代表了知识体系”。百科全书中收纳的词条和词条的类目设置不仅显示编者如何分类安排西方新学和在西方分科冲击下如何分类中国固有学问,也显示编者面对冲击时对中国既有知识分类方式进行的结构性变革。

本文以黄人编纂的《普通百科新大辞典》(以下简称《词典》)为主要文本,讨论以下两个问题:其一,通过阐述20世纪初新语竞赛中和制汉语、严复译词和部定词之间的相互竞争与纠葛,考察名学词条如何被定名;其二,通过《词典》的分类架构和原则审视晚清学人对西方学科体系的认知、调适和回应,进而说明在中国近代学科体系建立的过程中,名学以辞书类目设置的途径被纳入近代学科建制。

选取《词典》作为考察的文本,原因有三。首先,该词典以百科视野对知识进行分类,突破了中国传统的经、史、子、集的分类体系,并“几乎囊括当时新知识能够在中国传播的各个部分。每一学科都有定义和各种专门用语的说明”。对于西学东渐的新知逻辑学,透过该词典可了解逻辑学在晚清学科分类体系中的情况。其次,这部词典在当时备受欢迎,在1911年5月出版后,于当年6月和7月两次再版,在西方新知的普及上,其功为多。再则,该词典在学界尚未得到充分的重视。国内多位学者曾撰文指出该词典在中国词典编纂史上具有的价值和长期被国内学界忽视的窘境,现仅有少数书籍对其加以介绍,缺乏系统性的专书和专文研究。

一、“普通”“百科”“新”“大”“辞典” [见英文版第86页,下同]

1911年,上海国学扶轮社出版了两本辭典,一本为《文科大辞典》,另一本为《普通百科新大辞典》。以上两本辞书的编纂皆授意于国学扶轮社创办人沈知方,但各自的侧重点不同。当时沈知方并未想在一本辞书中将旧词和新语熔于一炉,他预测针对典雅文字的词典和收录新名词的词典都有巨大的市场需求,故聘请黄人编写。黄人,原名振元,中岁时易名黄人,取字摩西。此番易名,并取犹太教祖摩西之名为别名,体现其“以觉世牖民为己任”。在黄人看来,词典的有无不仅与语词的兴衰有关,还与国家的强盛和人才的发达相关联。其言:“彼欧美诸国则皆有所谓词典者,名物象数或立界说,齐一遵用,严于律令,非如字书之简单而游移,类书之淆杂而灭裂。故名实不僢异同,互资其国势之强盛,人才之发达,此一大动力焉。”

黄人在《词典》的自序中以汉字暗瞆、英语逢源为引子,指出编纂词典的必要性。其认为语词的繁变乃“天演公例,举世皆然”,昔者仓颉作书,天雨粟,鬼夜哭,而如今汉字却“一蹶不振,几于暗瞆”,“蟹行二十六字”的英语却能“左右逢源”,原因何在?原因在于中国自古只有字典和类书,而无词典,故极力主张词典的编纂。但因汉字形声文结构上的特点和历史悠久、数量巨大,且呈交杂之态,黄人知编纂工作不易。

黄人以“普通百科新大辞典”命名辞书,恰如其分地反映了词典的特点:

第一,供普通之用。该词典在当时受欢迎的其中一个原因,在于使用了普通读者通俗易懂的语言。黄人自知,若欲通过词典普及新学,传播当下新知识,词条的释文不宜艰涩。故与自序中使用充满典故和晦涩的文言文不同,黄人在词条释文中使用的语言简洁精炼,但又不乏雅致,同时兼顾高深和通俗者,其言“此书大致合于中学程度,而亦有阑入高深及下可通俗者,所为普通也”。

第二,搜辑百科学语。《词典》以“百科”命名,由此表明晚清学人持有的知识分科观念。在正文中,黄人以百科视野分类词条,将各学语一一归入某一学科。《词典》共设政治、教育、格致和实业四大门类,四大门类下又细分学科,做到了“中外兼赅,百科并蓄”。

第三,以新立意。《词典》具备了现代词典的体例和结构,条目间设置了内容呼应。如条目“卡忒考雷”另有“即十伦见本条”,条目“演绎法”另有“见外籀条”。此外,《词典》收录了大量新学语和新名词。在编纂时,对中国固有的学术词类,黄人仅录入主要语词,其倾心着力之处是西学和新语。如实藤惠秀所述,《词典》“虽亦刊载中国固有的学术用语和历史地理名词,然而仅录最主要用语,挑选至为严格;可是对于外国辞语,则悉力以赴,大量收录”。黄人为何对西学和新语词条大量收录,对“本国学术词类仅采大纲”?在其看来,若欲了解本国学术词类,可查阅类书,自不必于该词典中“河头卖水”,并希望此举能免于遭受“爱野鹜而厌家鸡”的责难。

第四,收词量大,分跨人文、社会和自然科学领域。据统计,《词典》收录“词条11865条,约60万字”,且在诸学科中,相较于社会科学领域词条,自然科学和技术领域的条目居多。

第五,以词而非字为收录单位,并以词为对象进行科学释义。《词典》突破了中国传统的字书和类书,以词为收录单位,且在释义方面不再局限于对字的训诂,而是提供词的科学释义和当下知识。1903年出版的《商务印书馆华英音韵字典集成》(第2版)对词条logic只给出译名“思之理,理论之学,明理,明理质学,理学,推论之法”,并未加以科学水平的释义。《词典》则不同,不仅为学语定名,还给出学语的科学释义和当下知识,对词条“论理学”释义如下:“论理学,研究思想形式规则之学……有时亦与认识论并称,黑基儿,谓思想形式,与实在形式可等视。”

二、 定名“名学” [87]

就学语的定名,凡例第三则清楚写明“一切学语以学部鉴定者为主,余则取通行最广者”。黄人在凡例中列出此则或许与严复有关。一是,严复曾在1907年撰写《书〈百科全书〉》一文大力推崇百科全书,认为“家置一编”可使學者足不出户便可周知天下,“上自国家政法兵农之大,下至一名物一器饰之微,皆可开卷了然,究终本始”。或许正是严复对百科全书持有的积极态度才被邀请为《词典》作序。二是因为当时严复正出任学部编订名词馆总纂一职,该词典的编纂与严复在学部编订名词馆的事务和旨趣相吻合,其欣然为之作序。

依凡例第三则所述,学语的定名应首先选取学部确定的学语,后再考虑“通行最广者”。此处所言的学部鉴定学语为学部编订名词馆颁布的各科中外名词对照表。清末,译书数目激增,译名混乱,“同一物也,同一名也,此书与彼书异,一书之中前后又复互异,使阅者无所适从”。为规范和统一译名,学部认为“自应设立专局,遴选通才,以期集事”。为此,学部先奏请“编订各种学科中外名词对照表,择要先编,以后按年续”,后又奏请“以候选道严复在臣部丞参上行走,令其编订学科名词各种辞典”。最后,学部终得一办公之地设立编订名词馆,并遴派严复为该馆总纂。

那么,由严复担任总纂的编订名词馆为“logic”厘定何名?在由学部颁布的《辨学中英名词对照表》中,“logic”被定名为“辨学”。若据《辨学中英名词对照表》例言“表中名词取诸穆勒System of Logic和耶方斯Element Lesson in Logic二书,而以耶氏书为多”且“中文译语主用严译穆勒名学,但严书仅成半部,故除自行撰定外参用日译”,“logic”的部定译名应为严复的译词“名学”,而非“辨学”。因此,编订名词馆取“辨学”为定名,给出的理由是《奏定大学堂章程》中曾设立“辨学”科目且此前的译著曾将“logic”译为“辨学”:“旧译‘辨学,新译‘名学,此字语源于此学,实际似译‘名学为尤合,但奏定学堂章程,沿用旧译相仍已久,今从之。”

再则,编订名词馆馆事繁重,学部准严复“添分纂各员”,但其需“自寻帮手”。王国维当时受聘于该馆,承担分纂工作。其于1908年将耶方斯(William S. Jevons)的Elementary Lessons in Logic: Deductive and Inductive翻译出版,取名《辨学》。该书所附《辨学学语中西对照表》中的译名在《辨学中英名词对照表》中占有一定比例。除“辨学”外,《辨学中英名词对照表》中syncategorematic term、experiment、method of agreement和,method of difference等词的译名分取王国维的译词“带用语”“实验”“符合法”和“差别法”,而subject、predicate、property、accident等词则兼取严复和王国维的译词。章士钊曾言:“前清教育部设名词馆,王静庵氏国维欲定逻辑为辩学。”由此可见,定名“辨学”或多或少与王国维曾聘于该馆有关。

又据《词典》凡例第四则中“同一事物而定名歧异者,列一为主,余悉附见,以供参校”,当“Logic”的定名出现歧异时,只列一名为主名,余下的列入附列异名(或附见学语)。就“logic”而言,黄人选取了“论理学”为主名,在其下附见了“名学”。但若按凡例第三则“一切学语以学部鉴定者为主,余则取通行最广者”的定名原则,“logic”的主名应首先选取学部的定名——“辨学”,而后再考虑“通行最广者”。按上文,“辨学”为部定学语,应为主名。那么,何名为“通行最广者”列入“附见”?在“论理学”的释文中,明确说明在译名“逻辑”“名理探”“名学”和“论理学”中,“惟‘论理学通行最广”。然而吊诡的是,黄人并未按凡例第三则中所言先取学部鉴定“辨学”定名“logic”的主名,而是取最为通行的“论理学”。由此,当“logic”定名歧异时,黄人首先考虑的是日译词“论理学”,而后是严复译词“名学”,学部的定名并未在释文中出现。此外,黄人取主名“论理学”的“论”为词条检索词,将“名学”列入“异名目次”。依照词典中词条排序以词条首字笔画次序排列的次序,“論”字笔画15画,列入戌集,编号523。

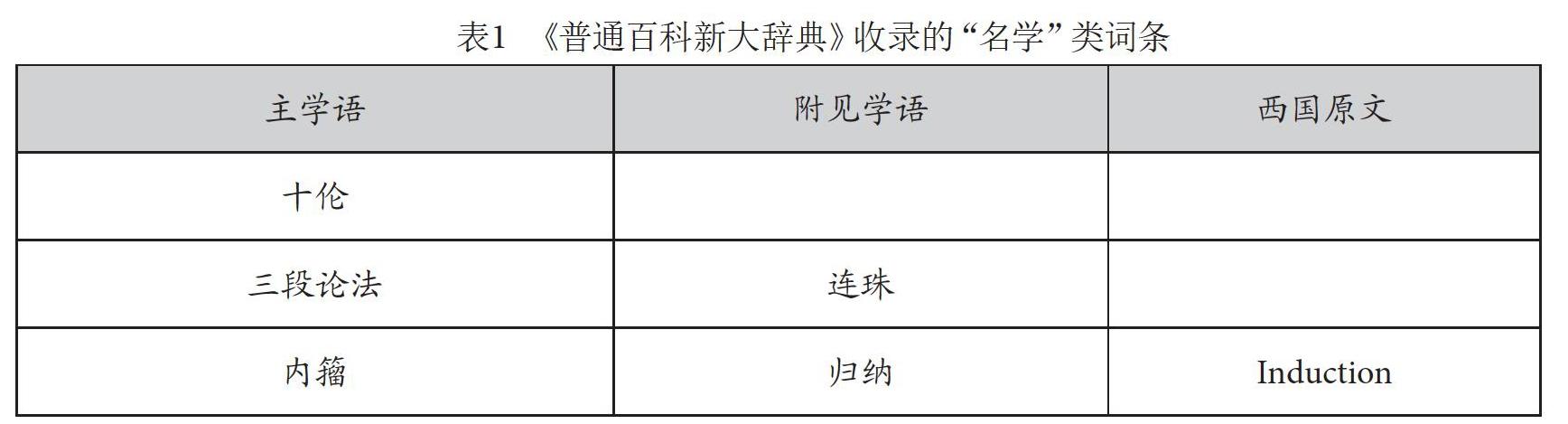

那么,在定名上,“论理学”是否只是个例,《词典》收录的其他“名学”类词条在定主名时是否“以学部鉴定者为主”?据该词典的分类条目显示,“名学”类下共有条目数16条(详见表1)。除去“因明”“坚白同异之辩”和category的音译“卡忒考雷(即十伦)”,在余下的13条条目的主学语中,内籀、内函—外举、公名—专名、玄名—察名、五旌、正名—负名和外籀为学部鉴定者;三段论法、命题、演绎法和论理学则为日译名词。上述“名学”类所收学语总体上虽部定词占比最多,但黄人在定名时并未完全遵循凡例的第三则。如学语“十伦”的定名,既未选取部定词“十畴”,“附见学语”处也未取日译词“范畴”,而是选取了严复译词“十伦”;就学语“三段论法”和“命题”,虽分别有部定词“连珠”和“辞”,但黄人也未将二词作为主学语。

在学语的定名上,黄人为何没有完全遵循自己在凡例中所立的第三则?究其原因,这与新知识来自欧美,但新名词大半由日本过渡输入有关。实藤惠秀指出,该词典所收录的大量外国新知识用语主要来自日译词。日本译词虽极为通行,但严复的译语在当时也极受欢迎,有“译才并世数严林,百部虞初救世心”之说。1903年,留日中国学生汪荣宝和叶澜编纂出版收录西方自然和人文新术语、新名词的百科词典《新尔雅》。这部百科词典在译词的选择上以严复的译词为主,日本的译词只作为补充,其中 “释名”部分学语是在严复译词之后用“亦谓之……”的形式附加日本译词。如“论人心知识之用于推知者,谓之名学,亦谓之论理学。察一曲而知全体者,谓之内籀名学,亦谓之演绎论理学”。

在《新尔雅》出版的前一年,汪荣宝在翻译高山林次郎的《论理学》时其译词多数来自高山。仅时隔一年,其对严复译词尤为持重的反差态度较好地说明了严复在当时译书热潮中的影响力。但到1910年代,严复译词的影响力已不及其译著集中出版时的1890年代和1900年代。就“名学”类学语,从《新尔雅》中收录大量严复译词到《词典》中严复译词与东语半分天下,便可说明严复译词所遇冲击之巨,但其影响力并未散尽。因严复在当时仍具有影响力,黄人在“论理学”之下用小号字体附上“名学”,还有主学语“哲学”附见“爱智学”,“经济学”附见“计学”。除此之外,黄人在《词典》中对词条进行学科分类时,学科的定名时而选取严复译词,时而选取日本译词。选取严复译词命名的学科有“名学”(记为“名”)、“言语学”(记为“言”)和“计学”(记为“计”)。而“化学”(记为“化”)、“社會学”(记为“社”)、“天文学”(记为“星”)、“哲学”(记为“哲学”)和“生理学”(记为“生”)等学科并未取严复所译的“质学”“群学”“天学”“斐洛苏非译言爱智”和“内景之学”。在20世纪初的这场新语竞赛中,严复译词终不敌东语,其多数的译语被日译词取代。熊月之对商务印书馆出版的严译名著八种后附的《中西译名表》中所收的482条词条进行了统计,“其中被学术沿用的只有56条(包括严复沿用以前译名,如“歌白尼”“美利坚”等),占不到12%”。

三、设科“名学” [90]

在谈论晚清知识分类体系的变迁时,应以历史的维度看待知识分科观念的形成。晚清学人对西方知识分科观念的接纳并非一蹴而就,而是有着历史的过程。从西方接引而来的学科称谓和分类架构大多成形于19世纪。沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)曾言我们今天所熟知的人类学、经济学、历史学、政治学和社会学等学科在19世纪之前并未形成,其学科的制度化是在19世纪后半叶以三种方式完成并散播各地:第一,大学学系或教授职位以学科名称命名;第二,国家学者机构的成立;第三,学科成为图书馆书籍分类的依据。19世纪中叶,新教传教士们编纂的译书目录并未显示出清晰的学科分科观念,在学科的术语使用上也并未规范和统一。19世纪中叶后,清学人的分科观念和意识日渐清晰,至清末,学人们对中译西书进行汇编时已大多秉持西方分科的观念。梁启超的《西学书目表》(1896)和康有为的《日本书目志》(1898)革新了中国传统的图书分类设置。除上述二例外,《中西普通书目表》(1898)、《东西学书录》(1899)和《增版东西学书录》(1902)中的书目汇编也以分科的方式完成。在学科建制方面,1904年清政府颁布的《奏定大学堂章程》以制度的形式确立了中国现代学科的设立。在《奏定大学堂章程》颁布7年后的1911年,黄人在编纂《词典》时,知识分科的观念已深入人心。值得一提的是,晚清学人虽已有分科观念和意识,但在呈现知识分科认知的辞书编纂架构上,并非所有辞书的编纂皆完全取法西方的学科分类体系,而是表现出本土的回应,即思考着如何在中国传统知识分类体系中安置西学。钱丰在《万国分类时务大成》(1897)中指出:“是编其间事实,虽专采取泰西各国书籍,为近日讲求时务急需,然体裁则取法我中华艺林典则各种分类旧章。”由此看出,晚清时期的知识分类体系“不再局限于西学分科观念,而是按照相应的类目进行整理”,在接引西方知识分科和变革原有知识分类体系的同时表现出本土回应。

黄人在《词典》中对知识进行了学科分类,分科的观念固然影响着对词典类目的设置,但黄人对本国学问的认知也影响其对西方知识分科的接引。其在对知识进行划分时并未完全遵照西方学科分类,而是在设立的政治、教育、格致和实业四大类目之下再按学科另行分类,其中政治类下设学科13个,教育类下设学科19个,格致类下设学科24个,实业类下设学科7个。在教育类下,黄人设立了学科“名学”,与哲学、心理学、伦理学和社会学等学科相并列。“名学”的词条数为16条,虽不及“哲学”的82条,且与“本国史学”的196条、“本国舆地”的439条、“外国舆地”的439条和“世界史学”的1593条相比,显得有些微不足道,但毕竟已具有一定的条目数和独立的学科身份。若细察同一时期的辞书,可发现不单黄人的知识分类体系设立了“名学”,其他辞书在对知识进行分科时也设立了“名学”。《新尔雅》(1903)共设政、法、计、教育、群、名、几何、天、地、格致、化、生理、动物和植物14科,其中“名”为“名学”,即逻辑学,包含释名词、释命题、释直接推理和释间接推理5个部分,共收录词条89条。

黄人在《词典》中将各学语一一归入某一学科,并给每个学科以相应的学科分类记号。就记号的命名规则,凡例第十一则言:

某词属某学科,均仿东籍成例,逐条注一略字于目下,如植物学之为(植),生理学之为(生),其易于混同者则另用记号为别,如舆地为(舆),地文为(地),地质为(埊)。

上述规则中的“东籍”指日本书籍,如此,某词归入何种学科的依据来自日本书籍中该语词的学科归属。据凡例第十一则,表1列出了《词典》中收录的16条名学学语。黄人在序和凡例中并未告知所仿何种东籍,故无法确知其指东籍为何书,但“均仿东籍成例”说明东籍中的名学有着清晰的学科定位。黄人又言《词典》以“调查种种专门学书籍为基础”,由此可推断黄人在蒐辑名学术语时,查阅了专门书籍。那么在日本,何种专门书籍在学语的定名、统一和普及上具有影响力?金原泰介(Kimbara Taisuke)指出:“在明治时代,《哲学字汇》受到广大的重视,很多学者采用该书的学术用语。”日本明治中期大量西书被译介出版,翻译名词混乱不一,《哲学字汇》的出版起到了统一译词的作用。《哲学字汇》出版后,“哲学”一词取代“理学”成为日本学界广泛使用的philosophy译名。

《哲学字汇》于1881年出版,1884年改订增补,1912年更名为《英独仏和哲学字汇》。在1881年版的《哲学字汇》中,井上哲次郎将逻辑学独立设科,名为“论法”,1884年版延续了逻辑学独立学科的身份:

字义往往从学科而异,故附括弧以分别,一目瞭然,易会者及哲学之外不用者,并不附括弧,其例如左:

(伦)伦理学、(论)论法、(生)生物学、(物)物理学、(宗)宗教、(政)政理学、(心)心理学、(世)世态学、(数)数学、(财)理财学、(法)法理学。

表2给出了收入《词典》的名学类词条在日本辞书中的收录情况。从表2可知,《词典》中的名学词条多已被归入论法学科。如三段论法、内籀、外籀、命题和内函—外举等术语在1885年(明治十八年)和1887年(明治二十年)被普及舍出版的《教育、心理、论理术语详解》作为论理术语收录。其中论理部分的术语来自菊池大麓编述的《论理略说》和添田寿一翻译并由井上哲次郎校阅的《论理新编》。

此处,值得一提的是表1中的学语“因明”和“坚白同异之辩”。“因明”一词并未出现在1881年的《哲学字汇》中,1884年井上哲次郎和有贺长雄在《改订增补哲学字汇》中增補了“梵汉对译佛法语籔”,并收录了“hetuvidy? ?āstra”,译为“因明论”。但“坚白同异之辩”均未被收入《哲学字汇》和《教育、心理、论理术语详解》等东方书。在此,黄人仿何种书籍将“坚白同异之辩”归入名学学科还有待后续研究。

四、结语 [93]

黄人对“名学”类词条的释义较为详尽,因其对名学有所研习有关。在他看来,名学是否属于中国固有学问,其在凡例第十一则中言:

而历史、地理、文学则非本国者,于略字上加一“Ο”以为别,如中史为(史),而世界史为(Ο史),余仿此。务使阅者展卷了然,不避杜撰,通用语则无略字。

按“非本国者,于略字上加一“Ο”以为别”的规则,在黄人的分科体系中,只有“世界史学”“外国舆地”和“世界文学”于略字上加“Ο”,分别记为“Ο史”“Ο舆”和“Ο文”。在黄人看来,哲学、心理学、社会学、财政学、行政法和统计学皆为“本国者”。而归属于教育类目下的“名学”,记为“(名)”,而非“(Ο名)”,由此推断黄人认为名学为东西兼有之学问,在中国古已有之,故将其归入“本国者”。

黄人让“名学”在新知识体系中占有一席之位,在新旧知识体系交汇变革之际,当“旧瓶”不能装“新酒”时,“旧酒”如何入“新瓶”?作为中国固有学问的名学,是如何划入近代学科体系和知识系统之中?诚如沃勒斯坦所言,不仅课程和科系设置、教授们的学科职称和学位、图书的分类和出版目录是学科建制的构成要素,辞书的类目设置在学科建制中也不可或缺。在以西学架构分解重组中国旧学的过程中,通过西书翻译、图书分类目录、辞书类目和新式学堂课程的设置,名学被纳入以西方学科为参照的近代知识系统和学科建制当中。教育方面,在由新式学堂章程和课程设置等学科建制要素构成的学科体系中,名学被纳入其中,成为了制度性新知识的一部分。学术方面,名学在辞书类目中的设置和安排在某种程度上可看作知识分科和学科体系的重新构建和编排,而这种构建和编排的背后不只是学科和知识门类在知识层面的重新分割,还有福柯(Michel Foucault)所言的权力角逐。

(责任编辑:陈 真 责任校对:罗丽娟)