中国国家博物馆藏《元显?墓志》(民国拓本)

李文秋

编者按:2018年伊始,安徽美术出版社与中国国家博物馆联袂推出《中华宝典——中国国家博物馆馆藏法帖书系(第一辑)》,本刊从2018年第一期开始,陆续刊登了法帖部分内容,受到读者的欢迎。现第一辑已介绍完毕,从2018年第十一期开始,本刊继续刊登本书系第二辑和第三辑的内容,包含宋拓颜真卿《东方朔画赞碑》《刘熊碑》、民国拓《元显伤墓志》等精良拓本,以及董其昌行书《赠张旭、题卢道士房诗卷》、文天祥草书《谢昌元座右辞卷》等珍贵墨迹本,希望广大读者能喜欢并提出宝贵意见。

我国北朝碑刻形式多样,数量丰富,风格鲜明,在书法史上具有独特的地位。虽然北朝书法在很长时间里不被重视,但其艺术性客观存在。清代中期以降,学界重新对它进行审视,从而使之获得了新生。北朝书体至少有两方面价值已经得到了历史肯定。一是字体演变的实证。这些作品真实地记录了北朝楷书在演变中所走过的历程,并充分证明北朝楷书是唐代楷书得以繁荣的前提和基础。二是其独特的美学价值。它那以雄伟刚健、气象开张为主的审美取向,是中国书法美学范畴中的“壮美”典型。

一、《元显?墓志》述要

北魏时期,得益于统治者一系列“汉化”政策的推行和宗教文化的盛传,尤其是丧葬习俗的改变,此时的碑刻铭志书法呈现出前所未有的大好局面。因孝文帝改“鲜卑氏”为“元氏”,故北魏皇氏墓志又称“元氏墓志”。由于皇族的崇尚,又端赖于当时名家高手参与书写和刊刻,元氏墓志书法不仅体现了北魏统治阶层的审美,也代表了当时主流书法的最高水平,在我国书法史上占据着不可或缺的地位。元氏墓志书法中较著名的有《元怀墓志》《元倪墓志》《元瑛墓志》《元显?墓志》《元鉴墓志》《元桢墓志》《元彦墓志》等。

《元显?墓志》为北朝元氏墓志的典型代表,全称《维大魏延昌二年岁次癸巳二月丙辰朔廿九日甲申故处士元君墓志铭》,刻于北魏宣武帝延昌二年(513)农历二月。志石为石灰石质,色泽略青,通高35厘米,长75厘米,宽56.5厘米。墓志呈龟形,以龟腹为界,上面为志盖,用阴线刻满四边形、五边形、六边形的龟甲纹样,龟甲中央阴刻正书“魏故处士元君墓志”八字。下面为志文,正书,计十九行,满行二十一字,其三百五十七字。志盖和志文上下相合,恰好为一个完整的石龟,而且龟的首尾、四足俱全。把墓志巧妙地制成神龟的形状,显然是祈求墓主人在九泉之下得其永年。这—形制,目前仅见于此志。民国六年(1917),墓志出土于河南洛阳,现在南京博物院珍藏。吴士鉴《九钟精舍金石跋尾》和赵万里《汉魏南北朝墓志集释》中均有著录。

墓主人元显?,河南洛阳人,为“北魏景穆皇帝之曾孙,镇北将军、冀州刺史、城阳怀王之季子”。延昌二年正月十四日卒于宣化里第,年仅十五岁。同年二月廿九日窆于瀍涧之滨。然而,《魏书》中并没有对元显?的记载。傅增湘称:“史独未著显?名,殆以蚤(早)殇略之。”志文秉承汉魏南北朝墓志的体例,有序有铭,辞彩华美绮丽,音韵沉郁和谐。“痛春兰之早折,伤琴书之永穸”,寄托了家人对这个早殇皇族少年无限的哀思,具有很强的艺术感染力。当然其中不乏夸饰溢美之词。志名题署“处士”,是因为元显?尚未达到因袭官爵的年龄,无仕宦事迹,只能姑且以“处士”相称。到目前为止,在这个墓志中最早出现此种称谓,具有十分重要的开创意义。

二、《元显?墓志)书法风格略鉴

毋庸置疑,《元显?墓志》属于北朝书体,难以摆脱时代风格的深刻影响。我国北朝书风的功能性基调为“尚用”,也就是说这一时期的书法是为文化政策、宗教传播、丧葬等实际需要而用,注重“易识”和“实用”。从传承和延续的角度来看,其书体基本是沿袭汉碑分隶而来。从一定程度上讲,北朝书体是隶书的“楷化”,大体上属于由隶变楷的过渡性书体。因北朝以北魏立国时间最久,存世作品最多,故书法史上称北朝书体为“魏碑体”或“魏碑”。魏碑主要包括两大部分:一部分是佛教造像题记,多集中在洛阳城南的龙门石窟;一部分是世俗的墓志,多集中在洛阳城北的邙山墓地,以“元氏墓志”为典型代表,此即所谓“南记北志”。当然,魏碑还包括北朝的其他名碑,如《张猛龙碑》《马呜寺碑》等。北朝书体从整体风格上讲,碑阙、造像题记绝大部分粗犷质朴、不拘成法、恣意放达,少有风流秀美之韵致。墓志书法大多巧拙互用、体制多样、清晰可辨,较之题记书法显得更加工整爽朗、挺劲严谨,有的用笔还略带隶意。《元显?墓志》具有北朝书体这些共性特征,这是时代影响所致。然而,从个体风格上考察,它又不像其他北朝书体尤其是碑阙、造像题记那样具有浓郁的刊刻意味。其书法镌刻细致精美;结字险中取正、动中求静;笔法刚挺俊秀、劲润道丽,撇笔舒展,捺笔整促,横画从容,竖画紧密;整体章法疏密有致、气贯韵足,充分体现了北魏元氏皇族贵胄的皇皇气象。在众多的墓志书法中,它更显得精美秀丽,潇洒俊逸,实在是我国墓志书法中的精品。

三、《元显?墓志》书法特色解析

“碑魂帖韵”是笔者比较推崇的中国书法审美取向之一。这在《元显?墓志》中得到了较好的体现,因为它在碑书的基础之上,明显吸收了帖体的诸多有益成分,兼具碑学的茂密道宕和帖学的飞动妍美。

(一)章法与结体

《元显?墓志>的章法布局排列有致、疏密合宜,具有典型的北魏墓志章法特点。需要指出的是,该墓志每字每行都有界格,但界格上下均齐,左右多有错落。碑文首行空一字,题首、叙文、赞辞均另起—行隔开,使得通篇布局在排列森严之中又显得灵活透气。

《元显?墓志》的书法结体总体上主要有如下三个特征:

其一,中宫紧收,结构严密。作品结字力避齐头并脚,将中宫紧紧收起来。有的还适当改变了笔画的固有位置和形态,使作品整体结字显得十分严谨。比如“哲”(图1)、“峰”“绵”(图2)、“穆”(图3)等字就做出了调整,“哲”字提手旁向左下移动,“峰”字的山字旁上调,“绵”字的绞丝旁向右上移动并省略了三点,“白”右移,“巾”居中。“穆”字将中间的三点变为一个长横。同时,作品中點、撇、横等点画排列有序,也使得作品严密而富有韵律美。比如“无”“显”(图4)、“亦”等字中的点,“阳”“孙”“伤”“处”(图5)等字中的撇,“书”“虽”(图6)、“军”“善”等字中的横,都排列得十分紧密整饬。为了强化严密度,“显”中的四点变为了五点,增加了饰笔。

其二,左插右穿,字形竖长。作品中除“二”“也”(图7)、“之”“王”“人”等字囿于本身固有点画稀少而字形趋于横长之外,其他绝大部分字形都偏于竖长,这可以一目了然。绝大部分字也通过“左插右穿”的方式,使字的中心紧密地连接在一起而不疏离。比如“洛”(图8)字中的撇画向左插,三点水中的一提向右穿在“各”字的两撇之间与捺画相连。“阳”字中的上部横画向左插,左耳旁向右穿。“穆”字中间的三点合为—个长横向左插,禾字旁的右点往右穿。此类字例,不胜枚举。

其三,左放右收,取势生动。作品在字势上并没有拘于成法,而是险中取正,绝少板滞之感。作品结字采取了字势上扬、左长右短、左放右收等方式,从而打破了点画的均等和布白的平衡,使得字体十分灵活生动,很多字在视觉上还具有较强的飞跃感。作品中的横画在势态上向右上方扬起,这就避免了结字的平板和呆滞。绝大部分撇画长于捺画,有的捺画还变成了长侧点或长横,这就使字形显得左放右收,具有强烈的飞动感。譬如,“琴”(图9)、“金”“慕”(图10)、“益”(图11)等字撇画均长于捺画。“慕”“益”二字的捺画还变成了长侧点。“峰”(图12)字的撇画不仅长于捺画,而且捺画变为了向右上方扬起的长横。“樤”(图13)、“声”(图14)等字是典型的左放右收。“王”(图15)、“皇”等字的中间一竖并没有居中而是偏右,使得三横显得左长右短。“子”的横画也是左长右短。有研究者认为该墓志在结字上稍有“左秀右枯”之感。这或许是其缺憾之处,但这也恰恰是其特点,特点即是风格。世界上从来就没有完美的艺术,艺术本来就是有缺憾的。工业产品追求完美,但那不是艺术,只是高标准的产品而已。《元显?墓志》书法在结字上虽然不是很完美,但它是高明的艺术品。

(二)用笔

《元显?墓志》书法用笔中侧锋兼用、方圆皆备、刚柔相济,起收笔爽洁峻利,点画秀润挺拔、摇曳多姿、变化丰富。笔者且分而析之:

其一,点。该墓志书法中的点基本上寓方于圆、形态灵动,不像《元桢墓志》《元羽墓志》中的点那样棱角分明。多点组合更是顾盼生姿、互望传情。比如“玄”“美”(图16)、“流”“亦”(图17)、“无”“其”等字中的点皆然。

其二,横。露锋顺势起笔、行笔向右上扬取势、收笔出锋上挑,是该墓志绝大部分横画最显著的用笔特点。从收笔的出锋上挑不难看出,作品尚留有隶书的些许用笔习惯。比如“书”“情”“善”(图18)、“云”等字中的横画都采取了这种笔法。

其三,竖。该墓志中的竖,无论悬针抑或垂露均是顺势露锋起笔,行笔不硬直,或向左或向右取势以增强其柔韧性。但悬针与垂露的收笔各有不同,作品中的垂露竖大多向右下倾斜收笔,比如“儒”(图19)字的单人旁竖、“神”字的示字旁竖、“怀”(图20)字的竖心旁竖等都采用了这种方法。悬针竖大多出锋较慢,使得力含于内,气不外泄。比如“甲”(图21)、“帝”“津”“绵”“早”(图22)、“年”等字都是这样用笔。

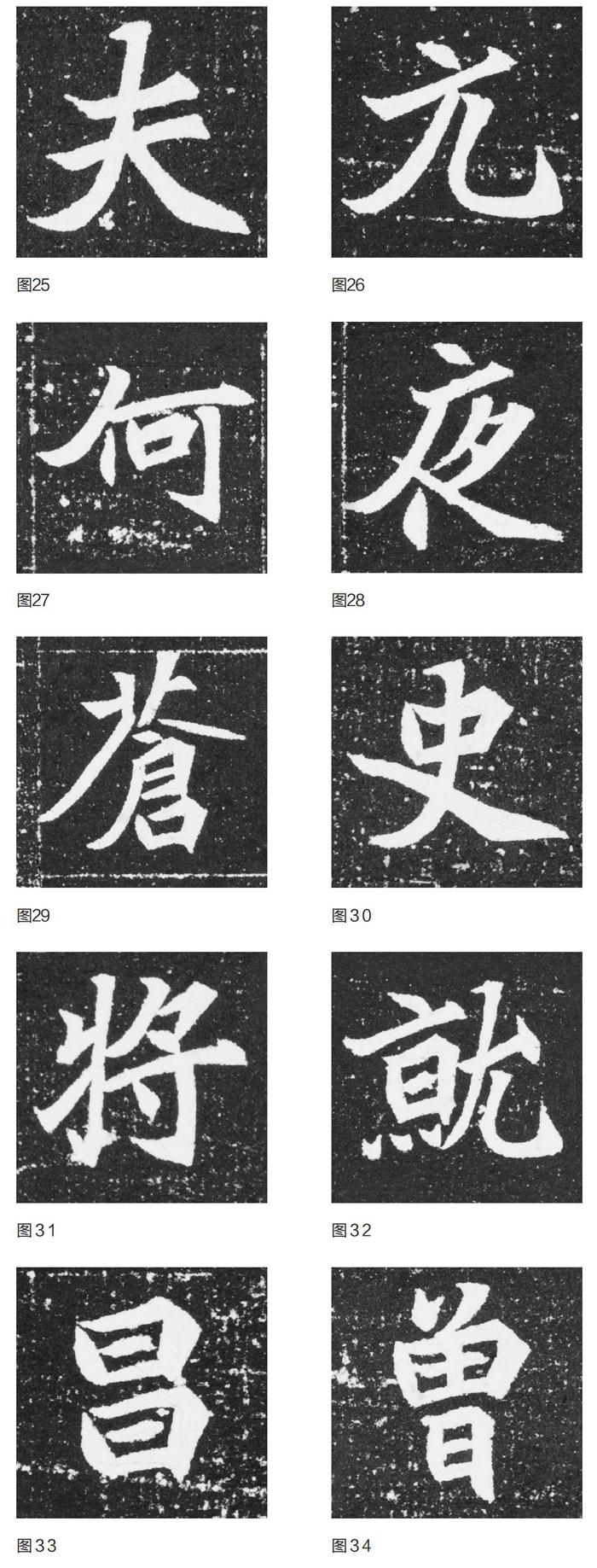

其四,撇与捺。这两个笔画密不可分,需要同时分析。在这块墓志中,撇为主笔,撇长捺短,这也是其主要用笔特点之一,但这并非绝对。绝大部分字撇画很长,以侧锋直放为主,痛快淋漓,潇洒飞动,比如“铭”(图23)、“元”“峰”“琴”“孝”(图24)等字皆如此。需要强调的是,该墓志中的撇画在收笔时,笔势微微上挑,与下一笔画有承接之意,保持了笔锋的连贯性。这在魏碑中极其少见,当是得益于帖学之笔意。比如“夫”(图25)、“大”“金”“琴”“元”(图26)等字的撇画均有上挑承接之意。再则,此墓志中单人旁中的撇画非常修长,而其中的竖画有的几乎变成了点,比如“何”(图27)、“夜”(图28)、“化”等字。这种用笔的处理方法极大地增强了字体的飞动之势。捺画在这个墓志中仅次于撇画,二者形成了承接、主辅等关系。大多数情况下,该墓志中的撇画为主笔,而捺画变成了辅笔,配合撇画的笔势,有的捺画还变成了长侧点甚至长横,比如“苍”(图29)、“声”“峰”等字。但在一些特殊的字中捺画仍是主笔,比如“洛”,左边是三点水,撇画无法长展,只能夸张捺画以表现潇洒飞动之感。“史”(图30)、“之”“入”等字由于字形特殊,捺画成为主笔,而且略带有隶书的波磔笔意。

其五,钩。钩画主要包括竖钩、戈钩和竖弯钩三种。此墓志中的竖钩和戈钩笔法与其他元氏墓志相类,但钩形略大并显得更加爽利痛快一些。比如“万”“将”(图31)、“子”“成”“载”等字中的钩。该墓志中的竖弯钩别具特色,它不像有些魏碑体那样,由于刊刻而在转笔时显得僵硬,它的转笔非常流畅自然。比如“元”“就”(圖32)、“既”等字中的竖弯钩转笔非常自然,毫无刻意之感。

其六,折。此墓志中的折画以方笔为主,是典型的魏碑体笔法。但其轻顿折笔,很少窥见板硬之痕,使得很多折画在方中又略显圆润,具备了成熟楷书的某些用笔特点。比如“昌”(国33)、“申”“固”“曾”(图34)等字中的折笔已很娴熟,方中有圆,转笔自然。

要之,《元显?墓志》书风挺秀潇洒、俊逸灵动,用笔刚健丰润、纯熟干练,结字灵活生动、玲珑巧妙,实乃北魏墓志之上品也。傅增湘在《元显?墓志》拓本跋文中说:“乐陵王《元彦墓志》亦景穆曾孙,后于此志三年,文体书迹实出一手。”但笔者以为《元彦墓志》不如《元显?墓志》精致飞动。

清代道成以来,金石勃兴,至今绵延不止。赵之谦、沈曾植、于右任等无不是从魏碑中汲取营养,而卓然成为—代大家。《元显?墓志》自出土之后即被金石学者和书法家珍视。比如傅增湘的楷书字形基本上脱胎于此墓志,只可惜其书法规整有余而变化较少,尤少几分风韵。傅氏并没有将此碑之神采与灵魂完全学到家,尚待来者也。

今将我馆收藏之《元显?墓志>精拓本付梓出版,以飨识者。

本栏目图文选自安徽美术出版社2018年8月出版的《中华宝典——中国国家博物馆馆藏法帖书系(第二辑).元显?墓志(民国拓本)》,《中华宝典》丛书项目为“十三五”国家重点出版物出版规划项目。

约稿、责编:金前文