鄂尔多斯盆地下寺湾油田长3油层组储层特征及控藏机理

王桂成,曹 聪

(西安石油大学地球科学与工程学院,西安710065)

0 引言

鄂尔多斯盆地是一个多旋回克拉通含油气盆地,也是中国第二大沉积盆地。油气勘探实践证实,鄂尔多斯盆地中生界主要油气储层以低渗透—特低渗透为显著特征,具有面积大,多层段普遍含油气的特征[1]。鄂尔多斯盆地油气具有“低孔、低渗、低丰度”的三低特征。

武富礼等[1]研究认为,鄂尔多斯盆地油气成藏的主控因素为:①烃源岩与油气分布。盆地生油研究表明:长7烃源岩生烃潜力贡献率达75%[2],油藏多出现在烃源岩厚度变薄,生烃强度和排烃强度均较低的低势区;②沉积相带与油藏分布。有利的沉积相是油气富集成藏、大面积分布的重要地质基础,在湖相三角洲的三角洲平原、三角洲前缘、前三角洲等亚相中,三角洲前缘亚相水下分流河道具有砂体发育、储集性能良好等特征,是油气聚集的最有利相带,其次是三角洲平原亚相的分支河道和三角洲前缘亚相的浊积扇;③储层渗透率与油藏的关系。油藏高产受油层厚度、储层孔隙度、渗透率、面孔率等多种因素控制,由于储层非均质和成岩作用的影响,其线性关系不理想,但与渗透率关系最密切,高产井一般都分布在渗透率大于1 mD的区带内;④补偿作用对油气成藏的影响。在油气成藏的过程中,各种成藏要素具有不同的补偿作用,而本区表现得尤为突出。比如长6油层组储层物性和圈闭条件差,但具有优越的物源条件来补偿,仍是本区分布最广的油藏,长2油层组因为油源不足,但有优越的盖层和储层条件补偿了其成藏[4]。

油藏的形成受生油、油气运移、储盖组合特征等多种因素的控制,其中油源条件是形成油藏的主要控制因素,圈闭与油源岩的纵向距离是决定油源条件优劣的重要指标,盖层品质起着重要的制约作用。姚泾利等[5]研究发现:长2—长4+5属于构造-岩性油藏,长6以下为岩性油藏。鄂尔多斯盆地延长组的油气在侧向和垂直运移过程中遇到圈闭就会聚集成藏,在盆地内广覆的砂泥岩三角洲沉积中,北东向展布的三角洲河道砂体发育,河道间沉积的泥岩或致密岩性沉积形成了平面上横向遮挡,与上覆盖层配合形成岩性油气藏圈闭,成藏条件十分优越[6-7]。照此推断:延长组油藏形成规模从长6油层组向上应该依次减小,根据统计,延安南部地区延长组探明储量中,长2油层组占83%,长6油层组占3.44%。延长组在盆地发现储量最少的是长3油层组,除西部的陇东地区有零星分布外,延长探区在甘泉、志丹、富县发现有极小规模的长3油藏[8]。长2、长3油藏主要分布于侏罗系古河道两侧,是由于河道下切沟通油源,二次运移所致。侏罗系古河道下切最深到达长2中上部,长3油藏基本没有遭到破坏,长3油藏应该优于长2。笔者对长3储层特征和控藏机理进行研究,以期推动长3油层组油气勘探取得突破。

1 区域地质背景

下寺湾油田的构造位置位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡东南部,是一个倾角小于lº、坡降约为7~10 m/km的西倾单斜,该斜坡局部发育由差异压实作用形成的鼻状构造,但不发育断层[10]。下寺湾油田的东南部即柴窑长3油藏,全区东起cc186-4井,西至cc118-3井,南到c43井,北抵c60井,呈近正方形区域,总面积约32 km2,发育有良好继承性的鼻状构造[图1(a)]。本区属于黄土高原地貌,沟壑纵横,地形起伏,地面海拔1 190~1 390 m,最大相对高差近200 m。

借助沉积旋回和辅助标志层本区长3油层组可以进一步划分为长31、长32和长33共3个砂岩组。其中,根据岩性特征和沉积韵律,长31砂岩组可分为长31-1和长31-2共2个小层[图1(b)]。长3油层组地层厚度一般在130 m左右,变化不大。其中长31砂岩组是最主要的含油层段和产油层段,层厚46~65 m,局部达到73 m。长31砂岩组发育不等厚的块状中—细粒长石砂岩、粉砂质泥岩和泥质粉砂岩以及灰黑色泥岩互层。整个长31砂岩组一般发育2~5套砂层,单个砂层厚度约为4~12 m。其下部的厚层细砂岩在全区稳定分布,是研究区主要的产油层位之一。

图1 下寺湾油田长3顶面构造图(a)及c44井综合柱状图(b)Fig.1 Top structure(a)and integrated histogram of well c44(b)of Chang 3 reservoir in Xiasiwan Oilfield

2 储层特征

2.1 储层沉积微相

鄂尔多斯盆地下寺湾油田长3油层组属于陕北斜坡三角洲群中富县三角洲平原相带。垂向上,富县三角洲经历了初始生长期(长64—长63沉积期)、高速推进期(长62—长61沉积期)和充填补齐期(长4+5—长3沉积期)等3个阶段,大致在长3油层组沉积末期三角洲沉积趋于终止,进入长2—长1沉积期的河流和沼泽化沉积阶段[12-13]。本次研究的目的层属三角洲演化的萎缩阶段。据陈全红等[13]的研究,柴窑区的物源方向为近北东—南西向。

2.1.1 沉积微相类型

根据下寺湾油田长3油层组岩石学特征、沉积构造、颗粒大小、磨圆等特征,结合测井相标志(表1),确定出本区长3油层组主要微相包括:分支河道、陆上天然堤、沼泽微相,少量发育决口扇微相。从图2可以看出,长31-2小层发育分支河道,砂体连通性较好。

表1下寺湾油田长3测井相标志及岩心照片Table1 Logging faciessign and corephotosof Chang 3 reservoir in Xiasiwan Oilfield

2.1.2 沉积微相的平面展布

图2 下寺湾油田长3油藏剖面Fig.2 Reservoir section of Chang 3 reservoir in Xiasiwan Oilfield

从研究区长31-1、长31-2、长32及长33沉积微相平面图可以看出,本区长3油层组各小层或砂岩组都一定程度地发育了分支河道(砂地比大于0.3)沉积,陆上天然堤(砂地比在0.1~0.3)和沼泽(砂地比小于0.1)沉积广泛发育。

(1)长31-1沉积特征及砂体分布

长31-1小层主要为细粒沉积,泥质含量偏多,岩性主要为泥质砂岩、砂质泥岩和泥岩。本区大片发育陆上天然堤沉积,分支河道沉积发育较少,沼泽沉积发育少。长31-1小层砂体不太发育,厚度较大。研究区中部及北部砂体较厚,大于8 m;东部、南部及西部发育有较窄的分支河道侧缘沉积,厚度6~8 m;北部的分流间湾沉积发育有一套较窄的厚度小于2 m的砂岩。

(2)长31-2沉积特征及砂体分布

长31-2小层是主力产油层,在全区广泛发育分支河道,其在平面上的特征为连续成片,发育有较厚的砂体,多期复合的河道沉积体较宽(图3)。本区仅在极少数地区发育有较细粒的陆上天然堤沉积,沼泽沉积在本小层不发育。长31-2小层砂体广泛发育,在平面上砂体顺物源方向成片状、带状展布,连续性较好,砂体厚度15~25 m,局部大于25 m。在本区中南部、西部及东北部砂体厚度均较大,普遍超过20 m。在本区南部砂体逐渐减薄。

(3)长32沉积特征及砂体分布

图3 下寺湾油田长31-2沉积微相Fig.3 Sedimentary microfacies of Chang 31-2 in Xiasiwan Oilfield

长32砂岩组发育断续的分支河道;陆上天然堤微相比较发育,分布面积比较广;沼泽微相仅在少部分地区能见到。该层主要由少量细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩以及泥岩组成,粒度较细。

长32砂岩组砂体不如长31-2小层发育,仅在研究区的西部和东偏北部少部分地区发育了厚度大于15 m的砂岩,全区绝大部分地区砂岩厚度小于10 m。岩性偏泥质,粒度偏细粒,为细砂岩和泥质粉砂岩。

(4)长33沉积特征及砂体分布

长33砂岩组在东、中、西部各发育了1条分支河道,陆上天然堤和沼泽微相也在全区广泛分布。该层主要由细砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩和泥岩组成,粒度偏细粒。

长33砂岩组在西部、东部以及南部发育了厚度大于15 m的砂体,其他地区基本不发育砂体或者发育厚度小于10 m的砂体,岩性主要为粉砂质泥岩和泥岩,粒度偏细粒,泥质含量比较高。

2.2 岩石学特征

下寺湾油田长3油层组岩石类型主要是长石砂岩,长石总体积分数达51.6%,其中钾长石体积分数为34.3%,斜长石体积分数为17.3%;岩屑总体积分数为7.1%,主要是云母和变质岩岩屑含量较高,体积分数分别为4.3%和2.8%;杂基总体积分数为2.5%;胶结物总体积分数为8.48%,其中钙质胶结物含量最高,体积分数为4%,其次为浊沸石、硅质和石英的次生加大胶结。

粒度相差不大,分选中等—好,磨圆度中等偏上,为次棱角状—次圆状。岩石骨架主要为点—线式接触的颗粒支撑。胶结类型主要是孔隙式和孔隙—接触式。砂岩成分成熟度相对较低,而结构成熟度相对较高[图 4(a)]。

黏土矿物体积分数为14.82%,其中主要包含57%的绿泥石、26.5%的高岭石、6.1%的伊利石和10.4%的伊/蒙混层。

2.3 成岩作用特征

(1)压实作用

下寺湾油田长3油层组砂岩被压实后,出现了碎屑颗粒重新排列的现象,变得更加稳定和紧密;刚性矿物出现被压碎或压裂的现象(长石发生断裂);塑性岩屑受到挤压后出现变形的现象(云母等发生形变)[图 4(b)][15];软矿物颗粒被挤压弯曲,并导致成分发生了变化。

(2)溶解与交代作用

在一定的成岩环境中,砂岩中的任何碎屑颗粒、杂基、胶结物和交代矿物,包括石英和硅质胶结物,都可以不同程度地溶解[图4(c)]。溶解作用与交代作用在储层中往往同时进行,在这个过程中孔隙度与渗透率的变化不大。

(3)胶结作用

图4 下寺湾油田长3油层组岩石显微照片

孔隙溶液中过饱和成分沉淀出来将松散沉积物固结成岩。长3油层组储集层主要的胶结物有钙质、硅质、黏土矿物、石英质、长石质和浊沸石等,胶结类型繁多。如:①碳酸盐胶结作用[图4(d)]。碳酸盐胶结物包括方解石、文石、白云石等,最常见的是方解石。砂岩中常呈现粒状、镶嵌状或栉壳状结构的碳酸盐胶结物。②硅质胶结作用。在碎屑岩中,硅质胶结物有非晶质和晶质等2种产出形态。非晶质为蛋白石,晶质有玉髓和石英。最常见的硅质胶结物以自生加大边形式石英出现。③黏土矿物的胶结作用[图4(e)]。黏土矿物是砂岩中较重要的填隙物,常见的黏土矿物有高岭石、伊利石、绿泥石、蒙皂石,有自生和他生等2种。④沸石类胶结作用。本区碎屑岩中主要的沸石类胶结物为浊沸石,呈晶粒状、板状、纤维状、针状及束状产出[16]。

(4)破裂作用

在观察岩心时,经常可以见到各种裂缝[图4(f)],可以形成次生孔隙,改善储层孔渗特征。本区长3油层组经历的成岩作用复杂,且十分强烈,对孔隙度与渗透率的影响均较大。一般来讲,压实作用会压缩孔隙,胶结作用通过粘连也使得使得孔隙变小,它们同样可以使渗透率变小。储层中的裂隙相当于使储层出现了更多的孔隙,从而使储层物性变好。因此,成岩作用可能改善储层物性也可能破坏储层物性。

2.4 孔隙结构特征

下寺湾油田长3油层组以粒间孔为主,粒间孔约为5.05%,占总孔隙体积的62.01%;其次为长石溶孔(约为1.35%)、浊沸石溶孔(约为0.92%)和岩屑溶孔(约为0.23%),它们的体积分别占总孔隙体积的18.32%,11.91%和4.48%。长3油层组储层面孔率相对较高。

孔隙主要为中—小孔型,少数为大孔型,平均孔隙直径一般为25~90μm,少数较大的孔隙直径可达120~330μm,平均喉道直径主要为0.41~1.72μm,主要为微细喉道。

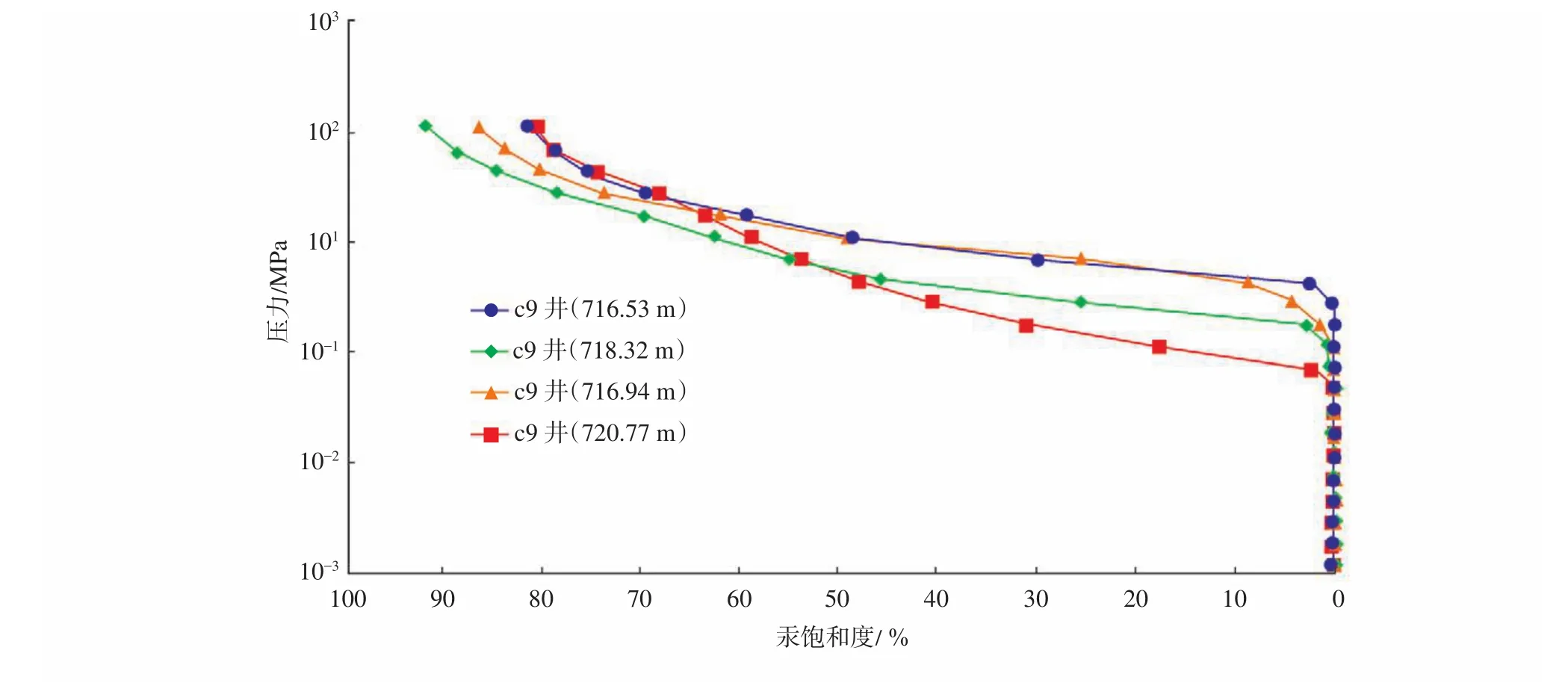

长3油层组储层排驱压力为0.6~4.0 MPa,平均为1.9 MPa;退汞效率为22.4%~32.02%,平均为28.82%(表2、图5)。

表2 下寺湾油田长3油层组毛管压力曲线参数Table 2 Parameters of capillary pressure curve of Chang 3 reservoir in Xiasiwan Oilfield

图5 下寺湾油田长3油层组毛管压力曲线Fig.5 Capillary pressurecurvesof Chang 3 reservoir in Xiasiwan Oilfield

2.5 储层物性特征

(1)物性总体特征

下寺湾油田长3油层组孔隙度为8%~15%,平均为12.6%;渗透率为0.25~2.50 mD,平均为1.45 mD。可见,本区长3油层组储层为低孔、低渗储层。

(2)储层物性影响因素

影响研究区长3油层组储层物性的因素主要有2点[17]:①沉积相对储层物性的控制。本区长3油层组分支河道砂体孔渗特征明显比其他微相的砂体好,而孔隙度与渗透率的相关性不好,说明储层物性不仅受沉积相的控制,还受其他因素的影响,所以有不同的演化轨迹。②成岩作用对储层物性的改造。一般情况下,压实作用将孔隙压缩,使得孔隙度变小,胶结作用也使得孔隙度变小,二者同样都会使渗透率变小。储层中由于破裂作用产生的裂隙以及溶蚀作用产生的更多的次生孔隙,都会使储层物性变好。

3 长3油藏控藏机理

油气成藏主要受烃源岩、储层、盖层、圈闭、运移、保存等条件的综合制约[17]。

3.1 沉积微相

鄂尔多斯盆地下寺湾油田长3油层组为三角洲平原亚相,主要发育分支河道微相、陆上天然堤微相、沼泽微相。如图3所示,长3油藏油气主要分布在分支河道微相中,部分在陆上天然堤微相中,沼泽微相则很少有油气分布,这说明本区沉积微相控制油气的成藏[18]。

3.2 储层物性

沉积环境对储层特征具有非常重要的控制作用,储层物性和沉积环境具有非常密切的关系。下寺湾油田长3油层组是低孔、低渗油藏,物性的好坏直接影响了油气的聚集。研究发现,长3油层组储层孔隙度为8%~15%,平均为12.6%。渗透率为0.25~2.50 mD,平均为1.45 mD。

如图6所示,长3油层组油气主要分布在储层渗透率大于0.8 mD的范围内。这说明本区储层物性也控制着油气成藏[19]。

3.3 构造因素

此外,鼻状隆起的构造背景,对油气的运移、聚集和成藏都有很大的影响,对油气藏的分布具有一定的控制作用[20]。长3油层组的油气藏与鼻状隆起构造之间的关系密切,油气藏主要发育在鼻状隆起的附近。

图6 下寺湾油田长3渗透率等值线与产量叠合图Fig.6 Permeability contour and yield distribution of Chang 3 reservoir in Xiasiwan Oilfield

3.4 盖层

(1)长4+5油层组薄弱的泥岩隔层

郭艳琴等[8]研究认为,本区长3油层组的油气主要来源于长7烃源岩。长3和长7之间间隔了长4+5和长6油层组,厚度可以达到200 m,长7烃源岩生成的油气必须突破2层隔挡才能进入长3油层组中。长4+5作为延长组长6油藏的区域性盖层[21],泥岩比较发育,封闭条件比较好。因此油气要突破长4+5油层组就必须寻找垂向上泥岩发育较薄,砂岩发育较好的地层[21]。

研究发现,长4+5油层组盖层的厚度在不同的区域差别较大。在c47—c161,c20—c63等井区泥岩较薄,厚度小于12 m,横向分布也不稳定,对油气遮挡能力相对较差,为长7油层组生成的油气运移提供了通道,最终进入长3油层组,在合适的圈闭聚集成藏。

(2)长2底、长3顶的泥岩封盖层

仅仅是油气能够运移到长3油层组对形成油藏还是不够的,还必须要有良好的盖层来阻止油气继续运移[23]。长2油层组底部发育一套厚层泥岩(参见图2),厚度为10~30 m,连续性较好,有一定的封闭能力,是较好的盖层,其下部发育一套砂岩段,组成良好的储盖组合,配合砂岩侧向尖灭,圈闭条件一般较好,具备形成油藏的条件,长3油藏主要就分布在该套圈闭中。

研究发现,在长3油层组顶部和长2油层组底部厚层泥岩不发育的地区,即使砂岩发育,也很少有油气显示。长3油藏大多集中分布在其顶部的砂岩中,而在其中下部,即使砂岩厚度和物性都很好,也很少有油气显示,这就更进一步证实了长2油层组底部的泥岩段对长3油藏的封盖作用[24]。

由此可以得出结论,本区长3油层组主要的油藏类型为构造-岩性复合油气藏。控制长3油藏形成的最主要因素是岩性,构造特征也影响了油气的聚集。

4 结论

(1)鄂尔多斯盆地下寺湾油田长3油层组地层厚度130 m左右,可进一步划分为长31、长32和长33共3个砂岩组。其中,根据岩性特征和沉积韵律,长31砂岩组可分为长31-1和长31-2共2个小层。

(2)鄂尔多斯盆地下寺湾油田长3油层组主要沉积微相类型为分支河道、陆上天然堤、决口扇和沼泽微相。砂体展布方向主要为北东—南西向。长31砂体最发育,厚度大,是主要含油层和产油层。储层岩性主要为细粒长石砂岩,孔隙类型主要为粒间孔隙,其次为溶蚀孔隙;储层平均孔隙度为12.4%,平均渗透率为1.28 mD,是低孔低渗储层。研究区长3油层组经历的成岩作用复杂,且十分强烈,有压实作用、溶解和交代作用、胶结作用和破裂作用等。

(3)鄂尔多斯盆地下寺湾油田长3油藏主要为构造-岩性油藏,主要分布在工区中北部,岩性是控制长3油藏形成的最主要因素,其次是构造因素。