融通渔业:国民政府渔业银团的创设及运行(1936-1948)*

马振波

(复旦大学 历史系,上海 200433)

20世纪30年代,受制于国内经济衰退,中国沿海渔业发展危机四伏。为此1936年4月国民政府实业部决定仿效农业贷款成例,提出组建渔业银团的构想。作为民国史上第一个由中央政府相关部门与银行业合办,专门从事渔业放款的金融组织,渔业银团具有明显的救助色彩。学界对此的研究较为薄弱,已有成果多为通史类的介绍性文本,鲜有专文论述。[注]代表性成果包括:李士豪、屈若骞:《中国渔业史》,商务印书馆1937年版;李士豪:《中国海洋渔业现状及其建设》,商务印书馆1936年版;张震东、杨金森编著:《中国海洋渔业简史》,海洋出版社1983年版;(美)穆盛博著,胡文亮译:《近代中国的渔业战争和环境变化》,江苏人民出版社2015年版;丁留宝:《南京国民政府早期渔业经济建设路径及其困境》,《兰台世界》2016年第7期;刘利民:《南京国民政府前期武装护渔政策初探》,《民国研究》2015年春季号;刘利民:《试论1927-1937年国民政府制止日人侵渔政策——以中日渔业交涉为中心》,《抗日战争研究》2015年第1期。本文主要利用上海市档案馆所藏渔业银团档案以及近代报刊资料,对抗战前及抗战胜利后渔业银团筹办、创立、复业,再到贷款业务变动等整个过程进行考察,揭示民国时期渔业金融的特殊面相。

一、渔业银团构想的提出

民国以来,中国渔业发展之路并不顺畅,与周边国家、地区特别是日本相比,难称进步。[1]11-12进入20世纪30年代,沿海渔业呈现出严重衰退景象:鱼价跌落、生产萎缩、渔民生活难以为继,一时间,渔业“衰落”、“危机”字眼屡见报端。渔业界人士反思之余,呼吁政府给以切实救济。1935年12月吴鼎昌继陈公博任实业部长后,对于渔业提出了“消费整理”与“生产推进”两大方针。1936年5月11日上海鱼市场的成功开幕就被视为前者成果的体现,而“消费整理”所关注的在于渔产品销路的扩展,对渔业生产设备的改进,特别是渔业资金的融通难以产生实质性的推动作用。[2]

众所周知,由于海洋渔业生产的特殊性,渔民每逢渔汛出海,须筹备众多生活、生产物资,常需大量资金。但并非所有渔船主都能够负担全部开支,于是向外借贷成为渔民弥补资金不足的重要手段。民国时期渔民获取贷款的方式包括纠会[注]纠会,为我国旧时一种含有互助性质的经济组织。其成员往往由亲朋故友组成,常见方式为会头1人,会友7人不等纠合而成,称“七星会”“十贤会”等。会中除会头外,其余会友应付会款数目不定。会头除循例宴请会友作为利息,并偿还其本身应付会款外,如有会友不能照期付款时则由会头完全负责。李士豪:《中国海洋渔业现状及其建设》,商务印书馆1936年版,第180-181页。、私人放款、鱼行[注]鱼行实际为一种贩卖鱼产品的店铺,作为渔民与消费者间的转运机关,遍布于沿海各渔业口岸,它一面管理渔获物的集散,一面又贷借给渔民资金,从而获得渔获物的专买权进而攫取高额利益。放款、银行钱庄放款等,其中鱼行放款最为多见。[3]176上述贷款方式中,除银行、钱庄外,其余放款大都存在利率高、剥削重的特点。以烟台、上海两地鱼行放款为例。两地渔民每年7月开始向鱼行贷款至来年3月,期间每月利息为1分3厘。借款渔民须将所捕渔获售于鱼行,鱼行售鱼后除扣除渔民所欠本息外,还要扣除4分的佣金。渔民捕鱼期间所有米粮水料等物资,报关及出入口单等亦由鱼行代购代办,所购物资多属质劣价高,鱼行又可从中获得不少收益。[3]176-180就银行等金融机构的渔业放款而言,由于渔业经营深受海洋环境影响,贷放风险高,导致参与渔业放款的银行并不多见,放款的数目有限,对象且集中于鱼行、渔产品加工企业等渔业机构,鲜有向渔民贷放。[4]89-90在此情况下,“渔民借贷无门,即欲在重利盘剥下挣扎图存亦不可得,其生活困苦,乃积日加甚。”[5]为此渔民只得向政府寻求救济。如1935年即有浙江省定海渔民,因秋季渔汛缺乏资本,向实业部及浙江省政府主席分别请愿,请求借款。后经浙江省政府议决,决定以渔民动产、不动产及明春黄鱼收成为抵押,向浙江地方银行、上海中央银行、中国银行贷款60万元。[6]此后又有浙东渔民代表陈满生、史锦纯及沈家门商会等分别呈书时任军事委员会委员长蒋介石,寻求救济。[7]然此种政府救济都仅是一时举措,事过之后再遇到同等情况时难免不重蹈覆辙。

而反观同时期的农村,自1923年华洋义赈会首先在河北香河县试办农村信用合作社起,在国民政府、银行业、社会团体的共同推动下,以农村信用合作社为代表的农村合作金融制度得到了快速发展。[8]至1935年,全国成立的合作社总数达到了26224家,其中信用合作社占总数的近百分之六十。[9]银行通过信用合作社发放农贷的数量,亦从20世纪20年代初的几千元,增至1936年秋的近4000万元。对于改善当时农村融资环境具有积极意义,更重要的是这种融资模式为当时其他产业的发展提供了很好的范式。[10]138但其缺陷在于参与放款的商业银行为追求自身利益,往往各自为政、相互竞争,造成资源的浪费。为此,1935年12月吴鼎昌担任实业部长后就针对以上弊端,于1936年4月会同上海银行业代表协商通过政府与银行业合作的方式成立农本局,统一农业贷款。[11]202对于渔业,吴鼎昌依照农本局的设置提出了设立渔业银团的构想。

实业部组建渔业银团的目的在于仿效农业贷款成例,跨过鱼行等中间环节,将款项直接贷放于各渔业合作组织,为渔民与金融业间搭建一媒介,“一方为金融机关开辟贷款途径,一方为渔民谋金融之流通,生计之改良”。[12]1936年4月实业部向行政院提交了筹设渔业银团的提案,根据这份提案,实业部计划利用护渔办事处结束所腾出的款项与“上海金融界及与渔业较有关系之银行组织渔业银团”。21日提案获得行政院通过。[13]当月,吴鼎昌利用与上海银行界商谈组建农本局的机会,附带提出设立渔业银团,得到了中国、交通、上海、中汇、新华、金城、大陆、盐业、中南、四明、浙江兴业、四行储蓄会等十二家银行的赞成,会上四行储蓄会主任钱新之、新华银行总经理王志莘、中汇银行董事蒉延芳三人被推选为筹备员,负责与诸行接洽,起草各类规程。[14]由此,渔业银团进入实际筹备阶段。

二、渔业银团的创立

在吴鼎昌与上海银行界达成组建渔业银团的共识后不久,5月13日行政院第二六二次会议通过了实业部所拟的渔业银团办法十二条,[14]对银团的性质、职能、资金构成、贷款对象等做了较为清晰的规定。要点如下:

(一)实业部改进渔业,联合上海各银行,组织渔业银团,办理下列事项:(1)提倡渔民组织合作社,(2)渔业贷放款项,(3)建造新式渔轮租赁于渔民;

(三)参加银行推定一行为代表,负责经理渔业银团事务;

(四)实业部派监理员一人,随时检查渔业银团业务;

(五)渔业银团资本分固定资金、流通资金两种,固定资金由实部自二十五年起每年投入二十万元,流通资金由实部与各参加银行酌量需要情形,商定每年总数,但第一年度不得少于八十万元;

(六)渔业银团固定资金按投入实数周息六厘,流通资金投入实数周息八厘;

(七)渔业银团放款,除抵押放款外,凡信用放款,须银团认可之合作社或上海鱼市场担保;

(十)渔业银团每年度决算有盈余时,按固定流通实投资金之数分配红利,有亏损时,得以预备金补足,如仍不足,得以固定资本之息金补充,再不足时,得呈经实部核准,减少原投固定资金积存数额。[15]

从以上条文中,不难看出渔业银团并非以往银行、钱庄等所组成的纯粹性投资银团,而是一个由官商合办,具有明显政策导向的特殊银团组织。首先,它是在政府倡导下,通过政府与民间合作的方式组建。日常管理方面虽由银行负责银团的实际运营,但须受到政府的监管。其次,资金构成上,渔业银团资本分为政府所拨固定资本与银行所投流通资本,两者的关系处理,固定资金在保障银团基本资金需求的同时,并成为弥补银团亏蚀的保证。此种定位意在确保流通资金的安全性,打消银行对于投资风险的顾虑。与之相应的,银行所投流通资本则成为银团放款的主要资金来源。最后,职能上,银团在进行渔业贷放之外,另负有提倡渔民合作、建造新式渔轮和改进渔业技术等责任。

渔业银团办法公布后,舆论普遍推测银团将于6月至7月初就可成立,[注]《渔业银团出月在沪成立》,《中央日报》1936年5月15日,第1张第3版;《渔业银团下月初成立》,《申报》1936年5月15日,第3张第9版;《实部与银行界组织渔业银团》,《海事》(天津)第10卷第2期等。但延至9月银团建设仍停留于纸面。揆诸个中原因,自4月实业部提出设立农本局与渔业银团的构想后,该部的工作重心就在于前者。作为国民经济建设运动中振兴农业的重要一环,农本局的建设自提出之时就受到了包括时任行政院长蒋介石、副院长孔祥熙在内的国民政府高层的重视,不仅孔祥熙亲兼该局理事长,重要职员如经协理的任命也多由蒋介石亲点。[10]141-142与之相对,渔业银团办法自5月13日提出后,实业部对于参加各行既无公函批示,又无资金划拨。[16]负有联络各方责任的筹备员,如钱新之此时作为农本局的筹备主任奔走于各行之间无暇他顾,[17]王志莘则更是远赴暹罗考察无法履职,[18]银团建设由此迁延日久而无实际进展。随着秋季渔汛的到来,江浙等地渔民亟需款项。9月23日上海市渔行公会致电实业部:“江浙沿海渔业每年秋汛为渔民出海采捕之期,现因现金竭蹶贷款无着,多数有停业之虞。”故请求实业部“迅准将渔业银团成立,以实施贷款拯救垂危之渔业”。[13]次日,实业部致函钱新之、王志莘、蒉延芳及上海鱼市场理事长杜月笙,要求予以维持,对此上海鱼市场理事会放出数万元贷款,但难以满足渔业贷款的需要。[18]10月20日,吴鼎昌致函钱新之、王志莘、蒉延芳三人,要求“迅速会同筹备”渔业银团事宜。28日,钱新之等复函吴鼎昌,除报告暂由四行储蓄会、中汇银行、新华银行三家各认定4万元,共12万元用于渔业放款外,另请求实业部将公函及银团办法大纲发送至各参加银行,并将本年度实业部应投资金及筹备经费拨下。[13]钱新之等人之所以有此举动,实因渔业银团成立迁延日久,又始终无公文下发,参与各行难免心存顾虑。此举既可打消各行顾虑,又可获得官方正式文件,便于从中召集。10月31日实业部公文寄出,[13]11月6日钱新之致函各行,定于7日举办聚餐会商议银团筹备事宜。[16]

11月7日,12家银行于上海银行俱乐部召开了渔业银团第一次筹备会议。会议就流通资金股数、资金额进行了确认,规定第一年流通资金总额为国币80万元,分作40股,每股2万元。中国银行认6股12万元,交通银行认5股10万元,浙江兴业银行、上海商业储蓄银行、大陆银行、中南银行、盐业银行、金城银行、四行储蓄会、中汇银行、新华信托储蓄银行等各认3股6万元,四明银行认2股4万元合计80万元。会议决定设立筹备处,由部聘筹备员钱新之、蒉延芳、王志莘三人负责筹备,筹备员互推钱新之为主任筹备员,筹备员主要负责起草各项章程,设立筹备处等。14日渔业银团召开第二次筹备会议,会上先后通过了渔业银团筹备组织规程、渔业银团筹备处办事细则、渔业银团筹备期间工作大纲等章程,订下了筹备期间的主要基调。[16]嗣后,银团又召开了三次筹备会议,先后通过了银团组织规程、理事会、经理处、贷款章程等文件。其中对于银团未来建设,根据银团组织规程规定,银团下设理事会、经理处,主要负责银团业务方针、各项章则的制定,各办事处的设置裁撤以及日常事务的处理。另设监理员一人监理银团日常业务。银团以“提倡渔民合作流通渔业金融,调整渔产运销,促进渔村建设为宗旨”,并拟将来依据渔业实际情形,将全国划分为为华东(江浙)、华北(冀鲁)、华南(闽粤)、华中(长江上游淡水鱼繁盛各区如汉口等渔产大消费地)四大渔区,分期推行业务。对于资金来源,除原有固定及流动资金外,银团可在必要时呈请实业部发行渔业债券拓展了资金来源渠道。[16]

如果将《渔业银团组织规程》与1936年6月实业部公布的《农本局组织规程》作比对,即可发现两者颇为相似。如在机构架设上,都设有理事会、经理处;都可依据实际业务情况,报请实业部将全国划分为若干区域推广相关业务;都拥有发行债券的特权等等。但不同的是,相对于农本局“调整农业产品,流通农业金融”,这较为专一的职能设置,[19]渔业银团还承担有提倡渔民合作组织、建造新式渔轮租赁予渔民等的额外职责。之所以会出现这种状况,则与此时期渔业合作组织的不健全有着直接的关联。如直到渔业银团成立,全国仅有浙江鄞县东钱湖外海渔业合作社及华北渔轮业合作社等少数合作组织,与此时农村各类合作社的设置相比难称规模。[20]这也造成渔业银团成立后,就面临无贷款对象的尴尬局面。因此,渔业银团的建设不仅仅是构建一个联通渔民与金融业的“永久机关”,它更是一个合作社提倡机关,旨在建立一个完善的渔业合作网络。为此,渔业银团在总务室与业务部外,另设研究部专门负责“办理调查渔业经济之状况,研究渔业金融之调整及水产贸易之平衡等工作”,以为“提倡渔业合作及改进渔业技术”。[16]此外,对于全国渔业合作社的铺设,渔业银团参与各行极力寻求政府方面的协助。如在第一次筹备会议之后,11月11日钱新之致函吴鼎昌,除汇报筹备会议情况之外,请求“由鱼行与渔业有关之官商机关,参加组织一合作社,使银团得有投资之途径”。随后在12月9日钱新之再次代表各行致函吴鼎昌,希望实业部“在各地渔村主持组织健全之合作社,以为银团贷款之对象”。实业部对此颇为重视,1937年2月实业部训令江苏、浙江、福建等省建设厅及福建省农村合作委员会,呈报本地渔业合作社建设情况的同时,并要求以上各省着手拟定“推行渔业合作事业三年计划”送部审核,以便推动各省渔业合作社的建立。[21]

1937年3月1日,渔业银团在新华银行内举行成立大会,会上银行方面推定中国银行程慕灏、交通银行曹吉如、新华银行王志莘为常务理事,加上实业部所简派的钱新之、渔牧司长虞振镛共计五人,钱新之后被实业部简派为理事长。实业部总务司长严慎予为监理员。[13]会议推选王志莘兼任银团经理,推定新华银行为银团代表银行办理出纳手续。[22]同日,银团参与各行与实业部签订《实业部渔业银团第一年度资金合约》,合约规定渔业银团第一年度资金构成为实业部投资固定资金国币20万元,各银行认股流通资金80万元,共计100万元。银团贷放时先以固定资金拨放,不足时按参加各银行认定流通资金比例予以拨放等。[12]该合约的签订标志着自1936年4月至今,持续近一年的渔业银团筹备工作终告一段落。

三、渔业银团战时停业与战后复业

1937年3月1日渔业银团成立后,开始贷出款项。“贷款申请者几遍及全国各地”,[23]各项贷款在经过研究部核定后由业务部放出,所贷出者如按种类划分,有渔轮、渔具制造,冷藏运销以及旧式渔业与渔业经纪商行等,贷放总额截至6月30日已达23.125万元。[12]与此相对应的,研究部也派技术人员分赴江苏北部沿海各县、松江金山嘴、嵊泗列岛、浙江定海及温州、台州所属各县,以及山东烟台、威海、青岛等地渔村进行实地调查,作为贷款的依据,并将调查报告汇编成《渔业丛书》以备各界参考。[24]可以说在最初的几个月,渔业银团的业务进展顺利,各参加行对此也颇为满意,并拟于7月举行第二次理事会议商讨银团下年度发展计划,但忽如其来的战争打乱了这一切。

淞沪战役发起后,上海等地正常的渔业活动无法进行,渔业银团业务难以推进。9月5日银团经理王志莘与理事长钱新之商议,为避免虚耗开支,决定暂时收缩,等待将来局势平稳后复业。两人遂商定办法五条,包括:(一)银团机构应该维持;(二)人员方面,除留一二人办理收回放款及保管接洽等工作外,其余人员全部遣散,办公房屋也退租一部分,以节省开支;(三)银团工作截至9月30日暂时宣告停止;(四)遣散人员多给以遣散费,留任人员每月酌发津贴;(五)紧缩开支后,每月开支以150元为限。次日王志莘就将此项办法呈送实业部审核并获准。至10月渔业银团除总务室、业务部各留一人办理团务外,其余大体完成收缩。[25]而就收缩后的银团状况,实业部等则遵照前拟办法有意加以维持。如1938年1月实业部被经济部所取代,渔业银团遂改隶于经济部。经济部设立后仍遵循实业部政策,函令渔业银团催收贷出款项。当年2月经济部鉴于实业部与各行所订合约即将到期,生怕合约失效致使银团组织解体,特指令王志莘赴上海“与参加各行相商可否续订新约,或延长旧约,或先取得将来续订契约之书面同意”,“总期渔团机构与各行关系继续存在”。但无奈“战局更见扩大,上海情形,尤称特殊”,碍于事实经济部只得分函各参加银行,先将合约解除,将帐面上的流通资金与存款互相冲抵,待将来局势安定,再行复业。各行对此表示赞同。1941年渔业银团改隶农林部,该部并于1月11日颁发钤记,但究其结果直至战争结束,银团业务始终处于停顿之中。[26]

抗战爆发后,中国渔业进入了一段相当长的萧条期,恰如时人所指出的“抗战以来,我国沿海各地泰半沦陷,渔民流利失所,家破人亡,其受祸之惨重为其他民众所不及,而渔业所受战事之打击亦较农工商业为重。”[27]据统计,战前我国沿海各地渔船总数为102044艘(包括台湾在内),战时损失48285艘,损失近一半,[28]51而浙江、福建、广东等东南沿海诸省损失尤钜,达二分之一以上。[24]以广东省大埔、饶平、海丰、陆丰、防城等五县为例,相较于战前,截至1944年五县渔民人数由126510人减至33985人,减少73.4%;渔船数目由8305艘减至2794艘,减少66%,损失不可谓不重。[27]随着抗战的胜利,一时间沿海各地渔民申请政府救济之事数不胜数。对此农林部除通过接收日本人及汪伪政府所举办的渔业公司,在上海设立中华水产公司,恢复上海鱼市场外,对于全国渔业的恢复,一方面计划利用联合国善后救济总署的援助;另一方面则力图恢复渔业银团贷款,助力渔业发展。[29]由此渔业银团复业之事便被提上日程。

1946年银团理事长钱新之呈书农林部,请求增加资金,分区恢复渔业贷款。1946年10月18日农林部以“当以渔业复原,渔业贷款确属迫切需要”为由呈书行政院请求恢复渔业贷款。银团暂定金额为10亿元,1946年度先拨固定资金3亿元,其余资金仍由中国、交通、上海等原参加行分担。12月27日行政院审核通过,“饬令迅予以筹备复业”。[30]1947年5月农林部改组,左舜生就任农林部长,其上任伊始便函催钱新之筹划银团复业之事。在此情况下,9月17日钱新之联合王志莘分函原参加行于22日聚餐讨论渔业银团复业事宜。[31]

9月22日,渔业银团原12家银行及新加入的中国农民银行、中央合作金库、中央信托局等共15家金融机构在上海香港路银行俱乐部举行复业预备会,会上各方鉴于当时实际经济情况,原定10亿元资本已难满足渔贷需求,故各方就银团增资问题达成协议。根据协议银团资本由原规定的10亿元增至100亿元,其中商请农林部筹组固定资金20亿元,其余80亿元由各参加行分认,中国农民银行、中央合作金库各认20亿元,中国银行、交通银行、中央信托局各认10亿元,其余10行各认1亿元。[31]23日钱新之致函农林部,除汇报会议经过外,另就银团增资问题提出申请,并获得批准。[24]从以上流通资金构成上看,与战前私营银行72.5%的投资额相比,此时民营银行的投资比重明显降低,仅为12.5%,投资的象征意义远大于实际。政府银行方面不论银行数量、还是投资比重都有大幅增加,特别是中国农民银行与新设立的中央合作金库的加入,更是从根本上改变了银团原来的投资结构。民营银行总体投资的减少,也从某种程度上反映出了国营与民营银行业间,战后与战前相比一种微妙的实力变化。10月4日渔业银团举行第一次理监事会议,农林部长左舜生出席会议。会上公推中国农民银行李叔明、中央合作金库寿勉成、中国银行宋汉章、中央信托局吴仁沧、新华银行王志莘、大陆银行谈公远为银行方面常务理事。部方常务理事,则由左舜生当场指定钱新之、杜月笙、刘发煊担任,并任李叔明为理事长。同时会议审议通过了新的“渔业银团组织规程”。从文本上来看,新的组织规程大体上承袭了原有规程的条文,但在业务范围的划定上,两者存在显著差异。新规程除保留提倡渔民组织合作社、建造新式渔轮租赁于渔民的规定外,增加了渔业信托保险、关于水产企业之指导、渔业经济金融调查等新的业务。贷款种类上取消了进行渔业合作社放款、渔民十人以上连带保证小借款的规定,仅保留水产企业生产贷款、水产品加工运销贷款,贷款范围明显缩小。这与战后渔业从业环境及渔业金融环境的变动有着直接的关联。

10月25日,渔业银团举行第一次常务理事会议,会上审议通过了新修正的“渔业银团理事会章程”与“渔业银团经理处章程”,推选屈均远担任银团经理一职,龚从民、汤克湘任银团协理。11月22日,渔业银团召开第一次全体理事会议,审议通过了“渔业银团贷款章程”、“第一年度业务计划”,并确定了银团经理处各部室主任人员等。至此战后渔业银团组织规程及人事安排基本确定,12月1日银团正式复业。[32]

四、渔业银团贷款业务的变动

由于战争的影响,渔业银团的放款大体可以分为战前与战后两个阶段。两者相比,战前渔业银团所拟放款的核心为各渔业合作组织,但由于合作组织的不完备只得设立一过渡时期,采取“间接放款”的形式。战后由于渔业从业环境及渔业金融环境的变动,银团放款的重心发生了变化,侧重于渔业公司、水产工厂等渔业产销环节的放款。

(一)以“间接放款”为主的战前贷款

陈旧的经营方式、落后的技术设备、不确定的自然环境,使得渔业放款始终存在着极大的风险,[16]并成为影响金融界向渔业进行放款的最大障碍。如何消弭风险,保障放款安全便成为摆在政府面前的难题。为此,实业部首先从银团资本设置上着手,以实业部所投固定资金为银行所投流通资金的担保,从根本上保障银团放款的安全。其次,严格调查,慎选放款对象。按照实业部的规划,渔业银团放款的主要对象为各渔业合作组织。这样设置的目的,一方面可参酌农村放款的前例,明确受贷实体,以保障放款的安全;另一方面合作社的基本成员为个体渔民,通过向合作社放款可以直接惠及普通渔民。如此作为,可谓一举两得。然现实情况是至渔业银团成立之时,“渔业合作社成立者为数极少,其组织之已臻健全者更尠,加以渔民知识之幼稚,能力之薄弱,亦非短时期内所可促成合作社之组织。”[16]对此1936年12月6日,渔业银团在银行俱乐部召开第三次筹备会议时,各行就如何确立放款对象,保障贷款安全收回等问题进行了讨论。会议鉴于各级渔业合作组织的缺乏,直接贷款颇多困难,决定设一过渡时期。而如何确定过渡时期的放款方针,与会各行经讨论,决定请曾在沈家门等地办理过渔业贷款的中国银行贡献经验,另请实业部供给资料,并会同地方政府,在各渔村指导健全合作社组织,作为银团放款的基础。[16]1937年1月30日,银团第四次筹备会议上通过了“渔业银团进行计划”。根据计划,银团决定在过渡时期主要采取间接贷放的模式。所谓间接贷放指贷放于鱼商、鱼行等渔业中介组织,再由其转借于渔民。具体为第一年在促成渔业合作社,增进渔民生产,发展水产事业为前提的情况下,施行间接放款,举办渔业调查。第二年依照调查结果促成渔业合作社,同时继续进行上年业务。第三年推广渔村合作社,举办更广范围的渔业放款。在此时期,建造新式渔轮租赁予渔民、指导渔民作业、改善渔业经营方式、革新渔民采捕技术等工作亦逐步展开。[16]

具体放款上,渔业银团最早的一次放款为该团成立前的中汇银行、新华银行、四行储蓄会三行12万元临时放款案。如前所述,1936年9月,渔汛临近,急需大量款项,而此时渔业银团仍尚在筹备。为此,经钱新之邀同蒉延芳、王志莘商洽,决定在银团正式组建之前,由三行暂时代为放款12万元,银团成立后即转归其办理。9月29日新华银行函送其余两行“渔业银团临时放款办法草案”八条。[33]10月31日钱新之等对该办法略加修改后,以“四行储蓄会、中汇银行、新华银行渔业放款办法”名义上呈实业部获准。[13]当年12月贷放完毕,三行先后向浙江鄞县东钱湖外海渔业合作社放款5万元,向上海鱼市场海鱼卸卖人、河鱼卸卖人各放款3.5万元。[33]1937年3月1日渔业银团成立后,开始正式放出款项。囿于资料的限制,具体的贷放细节已无从查证。然从整体来看,银团实际放款大体遵循了“渔业银团进行计划”。根据5月4日渔业银团第一次常务理事会上银团经理王志莘所作报告,截至会议当天,银团共接到贷款申请15起,总金额计24.1万元,[21]如下表所示:

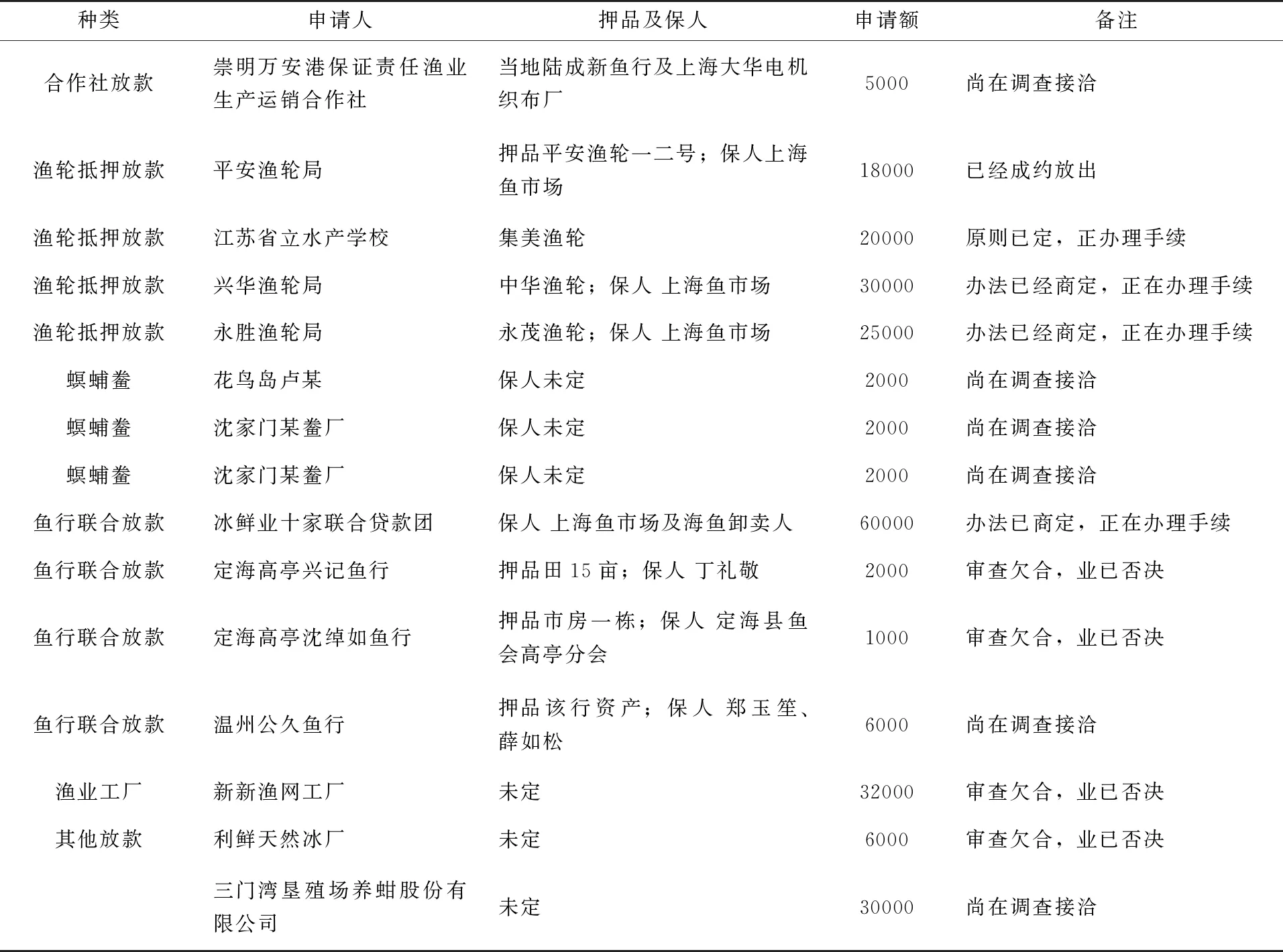

表1 1937年3-5月间渔业银团贷款申请一览表 单位:元

资料来源:《渔业银团理事会议记录》,台北“中央研究院”近代史研究所档案馆藏,实业部全宗,档号17-27-038-04。

15项贷款申请中,按照种类划分包括:合作社放款、渔轮抵押放款、螟蜅鲞放款、鱼行放款、渔业工厂放款及冰厂、渔业养殖场放款等,基本上涵盖了此时渔业银团放款的主要门类。然就已经放出款项,仅有平安渔轮局放款1.8万元,加之之前三行放款未还部分,鄞县渔业合作社4.249万元、上海鱼市场卸货卖人2.45万元,实际贷出者共计8.5万元。就审查通过正办理手续的,包括江苏水产学校2万元、兴华渔轮局3万元、永胜渔轮局2.5万元、冰鲜业十家联合贷款团6万元等4起,共计13.5万元。然如果将已经放款或审查合格与被否决案例相比较,就会发现前后两者间在担保人的选择上呈现出明显的差异。前者担保人多为上海鱼市场,可以说担保的确实成为能否申请到贷款的关键。截止6月30日,银团共收到各地渔民、鱼商借款申请31起,申请金额44.7万元,经审查合格者共14起,计23.125万元,至6月30日放款余额为18.2万元。其中渔业合作社信用放款8058元,占放款余额的4%;渔轮抵押放款8.8万元,占49%;鱼产抵押放款8750元,占4%;鱼行联合贷款7.75万元,占43%,可以说渔轮抵押放款与鱼行联合贷款构成了战前渔业银团放款的主要部分。为此渔业银团总结道:银团“事属草创,限于环境,发展匪易。放款方面仍侧重渔轮押款及鱼行放款。渔业合作社放款,以已成立之渔业合作社不多,故只占一小部分,以后当从提倡组织合作社着手,树立本团贷款之正确对象。”[12]然事与愿违,随着抗战的爆发,银团逐步收缩业务,渔业放款无形停滞。

(二)以“渔业生产运销者”为主要对象的战后贷款

抗战胜利后,相较于战前,渔业银团所面临的经营环境已发生了显著变化。政府及渔业界在致力于医治战争创伤,恢复正常的渔业活动之外,更多的开始思索中国渔业未来的发展。[34]联合国善后救济总署为救济我国渔业,拟运输大批渔轮、渔具等物资至华。消息传来,一时间无论政府还是民间都希望藉此为起点,再通过购置新式渔轮、更新装备、培育人才等方式,发展远洋渔业,从而建立起现代渔业体系。[35]然理想与现实间总是充满了落差。联合国善后救济总署物资运华后,为了接收和分配这批物资,国民政府于1946年8月12日在上海复兴岛专门成立了渔业善后物资管理处管理其事。但直至1947年10月渔业银团正式成立,物资分配工作异常迟缓,即便是已分配的渔轮器材也多陈旧不堪,时常出现“渔轮一到,几乎全部要大修”的状况。[28]47对此,农林部长左舜生直言联合国善后救济物资运华,“是否有助于吾国渔业之发展,尚不可知,须待联总分配办法决定实行后,始能确定。求人不如求己,与其等待求人,坐失时机,不若自己设法。渔业银团复业以协助渔业复兴,实为自救之法。”[36]在此背景下,为求自我复兴,实现渔业的现代化,亟需渔业银团将其预定的贷放中心由“渔村”转移到“城市”,而战后渔业金融环境的变动亦为这种转移提供了契机。如前所述,战前由于渔村金融流通的“极度贫乏”,渔业银团预定贷放的重心为各渔业合作组织。战后渔业银团筹划复业之时,中国农民银行业已在沿海各处办有渔业贷款,为此农林部在邀请该行加入银团放款时,两者为避免重叠曾将业务划分。其中农行方面负责渔民生产、渔轮制造、渔业生产合作社等贷款。银团方面负责新式渔业、渔产养殖、渔产加工、渔产运销等贷款。[37]1946年11月1日中央合作金库成立,一般渔业生产信用、消费合作社及以渔村为单位的合作社放款随即划归其办理。渔业银团得以有更多的资金从事其他放款。

1947年9月22日渔业银团复业预备会上通过了“渔业银团暂行业务纲要”10条,明确提出了银团渔业贷款暂以水产企业的生产贷款为主体,即以新式渔业公司或水产工厂为对象。[31]以此为基础,11月22日银团通过了第一年业务计划。根据计划,银团将实行造船、设备、渔轮抵押、其他渔业物资抵押、渔业工厂抵押、水产加工抵押、冷藏水产抵押、渔业购料、水产品运销业、合作社、鱼商、短期贴现等贷款。然囿于战事又起,国内局势恶化,加之资金有限,银团决定暂以抵押贷款为主,并办理短期贴现。其他贷款则视缓急择要办理,且须与农行保持密切联系,配合进行。贷款项目中造船贷款、设备贷款等由于所需资金较大,决定暂缓施行。[38]此外,银团还决议商请四联总处、中央银行拨借款项,承做九折转抵押放款,以期进一步充实放款资金。

具体而言,1947年12月1月渔业银团复业后开始放款。截至12月31日,申请贷款者共23家,申请金额106.21亿元,经审查合格准予贷放者16家,计50.46亿元,月底收回贷款12亿元。主要包括:东南渔业公司、顺大鱼行等7家所申请的水产加工品抵押贷款,实贷4.75亿元;大和鱼行所申请的冷藏水产品抵押贷款,实贷1亿元;新新渔网工厂所申请的渔业工厂抵押贷款,实贷2亿元;中华水产公司、中国渔业公司等14家企业所申请的短期贴现,实贷42.71亿元等。此外由于资金有限诸多放款未能展开,银团对此颇不满意。为此,银团在拟定1948年贷款业务计划时,拟呈请农林部加拨预算,商请四联总处拨借款项,将资金额度由1947年的100亿元,升至2000亿元,另商请中央银行承做九折抵押放款,厚实银团资力。在此基础上,渔业银团计划增加渔业合作社放款力度,并添设造船贷款、设备贷款、渔轮抵押贷款等未及开展的贷款项目。[32]1948年4月16日,渔业银团召开第二次理事会议,议定增资至600亿元,其中农林部拨款200亿元,其余400亿元由参与各行分认,并定于四月底交款完毕。

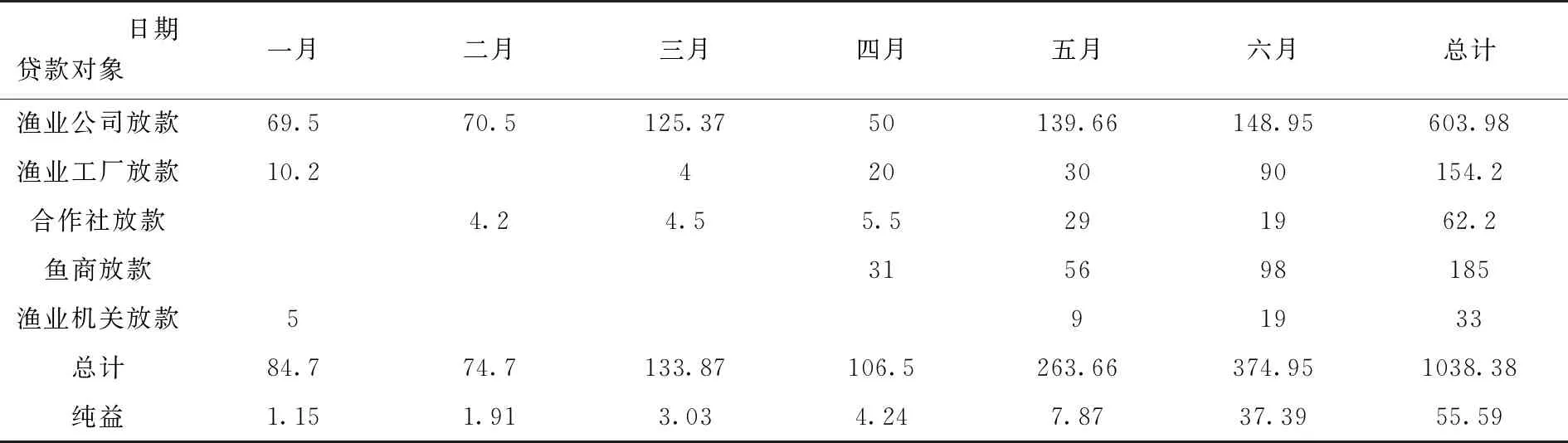

表2 1948年1至6月渔业银团放款表 单位:亿元

资料来源:《日伪农林部渔业民团有关资金合约会议记录、组织规程业务报告计划等文件的专卷》,上海市档案馆藏,浙江兴业银行全宗,档号Q268-1-375。

如上表所示,从放款总量来看,1948年1至4月间,银团放款呈现出小幅度的上下波动态势。自4月银团完成增资后涨幅明显,6月达到374.95亿元,为1947年12月份的7.4倍。但考虑到通货膨胀因素,如按照上海批发物价指数计算1948年6月相较于1947年12月,物价上涨近10倍,[39]从绝对放款数上反有所不及。贷款数额上,向渔业公司放款最多,占总放款额的58%,其次为鱼商放款与渔业工厂放款。贷款方式上,以贴现为主,如1948年1月间即有中华水产公司、东海渔业公司等13单位,申请短期贴现71亿元,核准69.5亿元,占当月申请单位数的48%,放款总额的82%;2月时已分别升至80%与94.3%;3月时则为64.5%与93.7%。由此可见贴现在银团放款中,不论申请单位数量还是贷款数额都占绝对优势地位。而造成这一现象的原因则应与通货膨胀有关,企业急于将手中票据化为现金,用以购取现货。此外渔业银团还曾应浙江省渔业局请求,于1948年1月至3月间,向该局贷款5亿元用以购买粮食,然后在沈家门以每石低于市价80万元的价格出售给当地渔民,以资救济。渔民获益的同时,银团也从中盈余1.6亿元,可谓一举多得。总而言之,战后渔业银团放款虽面临通货膨胀等外部压力的影响,但就整体放款堪称良好,顺利收回贷款之外,颇有盈余。如上表所示1948年6月相较于1月纯益增长近33倍,截至当年6月银团共盈利97亿元,扣除各项开支后纯益亦达55.59亿元。[31]

然正如1937年9月银团因战争而停业一般,1948年8月国民政府突然宣布实施币制改革,发行金圆券。金圆券发行后,经换算银团资本仅为2万余元,资本过于弱小,银团无力从事放款,不得已再次宣布停业,以致最终消亡。[40]538

五、结语

综上所述,民国时期渔业特别是沿海渔业,受制于设备、技术、自然环境等因素的影响,对其放款的风险远高于农业,除了部分钱庄外,银行对此多视为畏途。由此,面对愈发严重的渔业危机,在市场调节失效的情况下,政府的介入就显得尤为必要。实业部设立渔业银团的初衷,即是为渔民与金融界搭建一“永久机构”,将款项贷放于各渔业合作社,达到融通渔村金融、改良渔民生计的目的,表现出了浓厚的救助色彩。此外,正如有学者指出的,银团组织作为一种重要的金融组织形式。它通过银行合作的方式对政府项目、工商企业等进行融资,在厚集资力的同时,亦可以集体的方式与贷款者进行沟通、博弈,从而降低风险。自1919年4月梁士诒组建中华银公司起,银团迅速成为中国金融业进行集体投资的重要组织形式,并逐渐发展出了一套较为规范的运作模式。[41]渔业银团作为实业部与上海银行界合办的银团组织,对于我们了解近代中国银团组织,特别是上海银团组织的运作模式、规范具有积极意义。