血管内超声指导前向主动真腔寻径(IVUS-ATS):一种开通复杂冠状动脉慢性完全闭塞病变的创新技术

杨跃进,宋雷,李向东,钱杰,窦克非,慕朝伟,崔锦钢,赵杰,高立建,尹栋,李昂,孙中伟

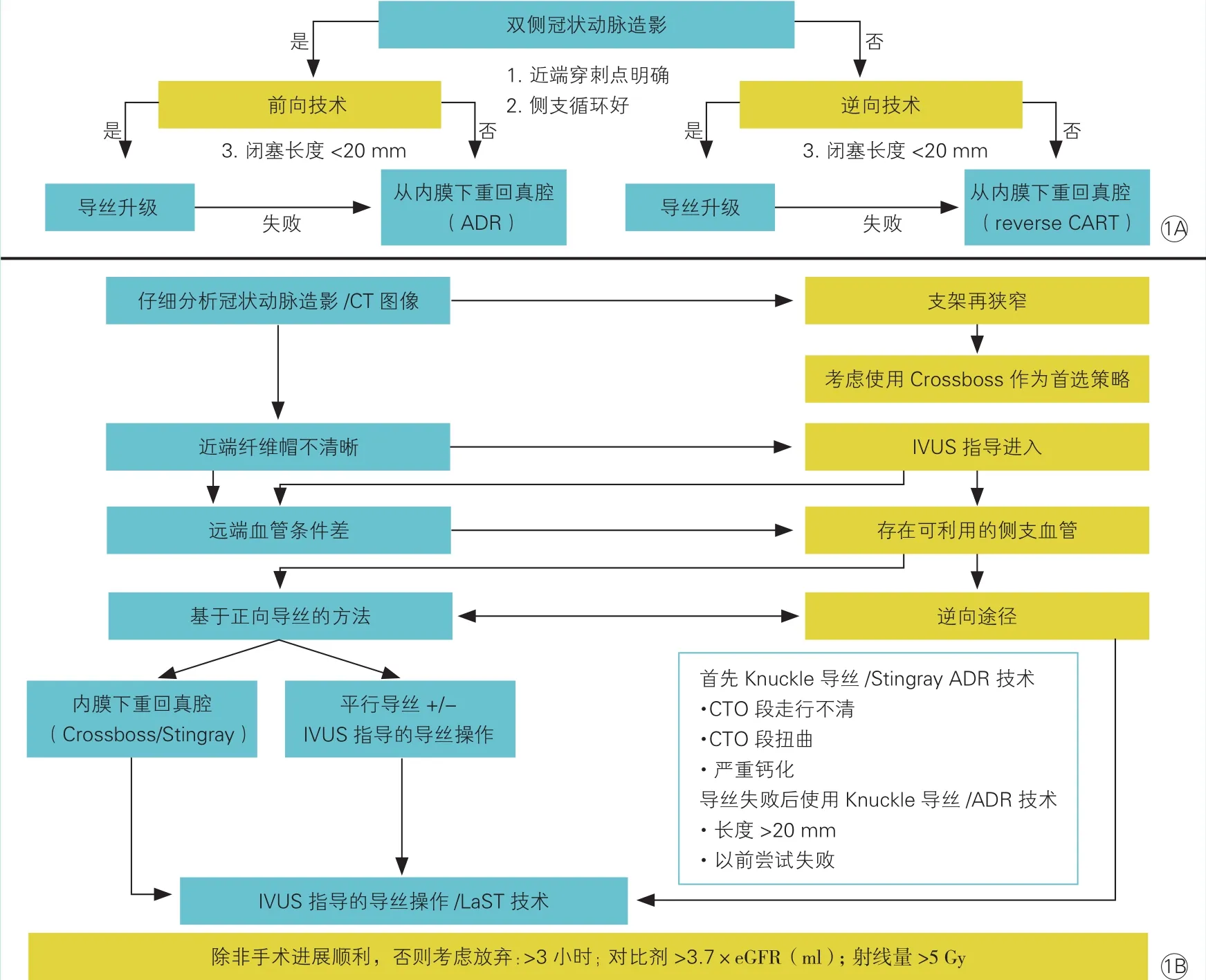

慢性完全闭塞病变(CTO)是经皮冠状动脉介入治疗(PCI)中难以攻克的最后堡垒。过去10余年,经过全球顶尖介入专家团队的深入研究和不断探索,专用器械的研发、更新和不断完善,国际广泛学术和技术交流,已经形成了前向技术为主,逆向技术为辅的CTO处理策略与流程(图1)。

图1 当代CTO介入技术流程图

目前较大的CTO中心PCI的成功率能够达到90%左右[1]。前向技术包括传统的前向导丝升级技术(含平行导丝技术)与器械辅助的内膜下再进入技术(crossboss/stingray,波士顿科学,美国)为代表的前向内膜下再进入技术(antegrade dissection reentry,ADR);逆向技术包括逆向导丝升级技术与反向控制性前向-逆向内膜下寻径(reverse controlled antegrade and retrograde subintimal tracking,reverse CART)技术为代表的逆向内膜下再进入技术(retrograde dissection reentry,RDR)。然而,这些PCI技术均依赖闭塞段远端良好的血管条件或丰富可见的侧支循环,只适合部分CTO患者,对无理想远端重入区或侧支循环较差的CTO则无技可用。因此,急需寻找新的技术以解决这些缺乏ADR和逆向机会,或均未成功的复杂CTO(包括钝头、长段、成角、钙化病变和既往PCI失败)的瓶颈难题。

血管内超声(IVUS)能实时显示血管腔内断层影像, 故可明确导丝是否走行在冠状动脉CTO闭塞段斑块内,有助于判断导丝具体位置及其与真腔的空间关系,在CTO介入治疗中具有独特的优势。虽然在欧美主流的杂交(Hybrid)技术流程图中尚没有IVUS的地位(图1A)[2],但在近期亚太CTO俱乐部制定的技术流程图中[3],IVUS指导已被视为没有合适的ADR/逆向条件或失败后的最终选择(图1B)。

1 血管内超声指导(前向)主动真腔寻径(IVUSATS) 技术的产生、命名演变及特点

在当前主流CTO介入技术中,无论是前向或逆向途径,CTO导丝技术均是其核心,导丝能从近端血管真腔穿过CTO闭塞段斑块组织(intra-plaque)进入远端血管真腔,是介入开通CTO的理想目标。虽然导丝进入内膜下(subintimal)或“假腔”,再从“假腔”进入血管真腔(包括ADR和reverse CART)可以开通闭塞血管,但导丝在“假腔”内穿行及后续的内膜下置入支架,增加了大分支闭塞和围手术期心肌梗死的风险。倘若CTO导丝从内膜下穿刺到中膜或外膜下,则有并发冠状动脉穿孔甚至心脏压塞的可能,在复杂CTO即日本CTO注册研究(J-CTO评分)≥2分时更易发生[4]。因此,我们利用IVUS独特影像优势,首先提出了IVUS指导下的主动真腔寻径及追踪(IVUS guided true-lumen seeking and tracking,IVUS-TST) 技术[5],可望攻克现有技术无法解决的大多数复杂CTO介入开通的难题。

IVUS在冠状动脉介入领域临床应用广泛,主要用于评估病变性质、血管/管腔面积与斑块负荷,以及支架优化等诊断功能,荟萃分析及随机对照研究显示IVUS指导的支架置入能够显著改善PCI患者的远期预后[6-7]。日本介入专家最早将IVUS应用于CTO PCI,但主要局限于闭塞段近端入口不清晰的CTO穿入点的寻找(entry-point seeking),但导丝一旦刺入后方向不完全可控,并不能确保导丝始终在真腔内前行,甚至可能造成穿孔,这在使用硬导丝通过长段CTO时更易发生[8-9]。而IVUS-TST能够在IVUS指导下将进入内膜下的导丝重新调整向血管真腔刺入,并尽量确保导丝始终在闭塞段斑块范围(真腔内)走行,有别且优于单纯的寻径技术。考虑到IVUS-TST属于前向操作技术,又是传统平行导丝基础上的直接延伸,同时具有主动(active)的特征,为了与现有的ADR技术相对应,将IVUSTST更名为主动性真腔寻径[active(antegrade)true-lumen seeking(ATS)],简称ATS技术。

与传统IVUS检查相比,ATS技术的优势在于不仅有明确导丝是否位于真腔内的传统“诊断功能”,还具有明确真腔方向,以利“靶向”调整导丝刺入真腔从而开通CTO的“治疗功能”。不仅可望提高复杂CTO行PCI的成功率,也有助于避免大的分支闭塞、冠状动脉穿孔等严重并发症,同时具有安全性高和“真腔内”置入支架的潜在优势,有望解决现有技术难以解决大多数复杂CTO开通的难题。

2 IVUS-ATS技术的基本原理

IVUS-ATS是一种在前向平行导丝技术未成功到达远端真腔时启动的主动真腔寻径技术。传统的前向平行导丝技术是前提,其中第一根中等硬度CTO导丝(通常是Ultimate bros3,ASAHI,日本)用于IVUS检查即“诊断”,第二根高硬度导丝(通常Conquest pro,ASAHI,日本)用于穿刺真腔的“治疗”,必要时两根导丝的角色可以互换(图2)。

IVUS-ATS技术的基本原理包括:(1)真腔寻径(true-lumen seeking,TS),包括IVUS引导钝头CTO近端纤维帽的穿刺,使导丝直接穿刺进入或接近“解剖真腔”,和将进入内膜下甚或已穿出血管中膜的导丝撤回重新调整穿刺“解剖真腔”的过程;(2)真腔追踪(true-lumen tracking,TT),是指TS成功后使导丝继续沿着闭塞段“斑块内”行走至远端血管真腔的过程。因此,TS加上在此基础上的TT以尽可能保证导丝始终穿行于闭塞段“斑块内”最终到达远端血管真腔,就是IVUS-ATS的内涵及精髓所在。

图2 IVUS-ATS开通CTO的基本原理示意图

3 IVUS-ATS技术的操作方法

在双侧造影的基础上,当前向平行导丝技术未成功进入闭塞远端真腔后,立即启动ATS技术操作,步骤如下(图2):(1)先使用1.0~1.25 mm球囊沿第1根“诊断导丝”预扩张闭塞近端穿入点,再送入IVUS导管(通常为Eagle eye短头,Volcano公司,美国)至CTO起始段,明确两根平行导丝的实际位置和“解剖真腔”所在的方位;(2)如果确认IVUS所在“诊断导丝”位于真腔内,则TS成功;(3)在TS成功基础上,可继续送入1.25 mm球囊向前预扩张,继续IVUS确认为真腔后可以连续小球囊扩张和IVUS检查直至导丝进入CTO远端真腔,TT成功;(4)如果IVUS“诊断导丝”位于内膜下,可在IVUS实时指导下调整第2根“治疗导丝”向真腔穿刺,在两根导丝尽量分离的造影体位上更易穿刺成功,然后再按步骤(3)完成TT直至ATS成功;(5)如果在TT过程中导丝再次进入内膜下,需在IVUS指导下后撤治疗导丝回到进入内膜下部位以近,按步骤(4)重新穿刺真腔直至TS成功;(6)在弥漫或成角的CTO中,即使TS成功后也可能需要反复按步骤(5)进行TS和TT的操作,直到ATS成功;(7)微导管交换普通工作导丝,再次IVUS检查确认导丝位于真腔内,指导选择大小合适的支架型号、落脚点,并评价最终支架膨胀、贴壁情况。特别需要注意的是,在支架置入前切忌前向造影,以免造成严重的冠状动脉夹层和血肿延展。

4 应用IVUS-ATS技术成功开通CTO的典型病例与前期研究

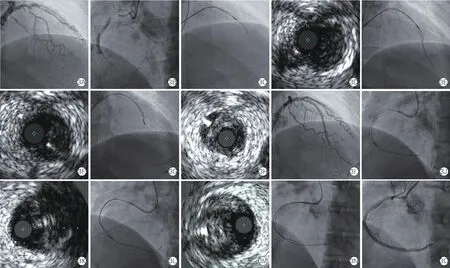

在美国圣地亚哥举行的2018年经导管心血管介入治疗(TCT)大会上,本文作者应邀在“CTO 前向开通技术专家病例报告专场”报告了一例应用ATS成功开通的远端血管纤细, 侧支循环差,现有前向-逆向技术或冠状动脉旁路移植术均无机会的双支CTO病例(图3),充分显示了该技术的独特优势。 另外,本团队分析总结了阜外医院2013年(该技术正式应用第1年)116个复杂CTO[J-CTO评分平均为(2.18±0.80)分][5],发现ATS技术是提高复杂CTO介入成功率的独立预测因素(OR=2.76,95%CI: 1.02~7.45,P=0.046);第 2和 第 3年应用ATS开通复杂CTO (J-CTO评分平均3.0分)的成功率分别达到75%和82.5%[10]。因此,ATS对当代前向-逆向技术甚至旁路移植术无机会的复杂CTO 的介入治疗具有重要的补充价值(详细资料总结过程中)。

5 IVUS-ATS技术的地位与适应证

IVUS-ATS是传统前向导丝升级技术失败的延伸,ADR和逆向技术均无机会(如侧支循环差)的首选,或均未成功的复杂CTO PCI新技术的必要补充。目前具体适应证主要为:(1)J-CTO评分 ≥2分的复杂CTO;(2)由于远端侧支血管床条件差或逆向通道不理想而无法完成ADR和逆向技术的CTO;(3)前向和逆向技术均失败的患者;(4)特殊CTO如闭塞段特长(≥30 mm)、成角过大(≥70°)和支架内CTO等预计使用上述前向或逆向技术均难以成功患者。IVUS-ATS技术在开通复杂CTO中的重要作用及其对当代CTO技术流程图的补充地位见图4。

注:3A:前降支闭塞;3B:右冠状动脉闭塞;3C~D:IVUS证实诊断导丝与治疗导丝均进入内膜下;3E~F: 治疗导丝在IVUS指导下穿刺进入闭塞段血管“解剖真腔”;3G~H:将IVUS导管沿已成功穿刺进入闭塞段真腔的“治疗导丝”上,证实自身位于真腔和“诊断导丝”则位于内膜下;3I:前降支开通后造影结果;3J~K:右冠状动脉 IVUS证实诊断导丝与治疗导丝均位于内膜下;3L~M:穿刺导丝在IVUS指导下穿刺进入闭塞段血管真腔;3N:导丝在IVUS指导下,始终保持在血管真腔内前行;3O:右冠状动脉开通后最终造影结果。IVUS:血管内超声;ATS:主动真腔寻径技术;CTO:慢性完全闭塞病变

图4 IVUS-ATS在当代CTO技术流程图中的地位和作用

6 局限性

ATS技术的局限性包括:(1)严重钙化性病变,IVUS导管到达CTO段困难以及定向穿刺困难;(2)为预防血管夹层和大的血肿并发症,术中禁止前向推注造影剂,预扩张球囊的直径亦不可超过1.25 mm;(3)CTO导丝在内膜下操作存在一定穿孔风险,一旦发生需立即停止操作,先给予球囊封堵(此时单纯静脉鱼精蛋白中和肝素往往无效),再使用粘稠的凝胶海绵颗粒糊剂(直径350~550 μm和150~350 μm各一瓶溶解在4~5 ml纯对比剂内混匀),用1 ml皮试注射器从微导管注入0.5~1.0 ml方能有效封堵又不会栓塞远端微血管;(4)学习曲线较长,因为IVUS与造影的影像对应关系需要长时间学习、实践,才可能深刻理解并使切换应用自如。