双簧管美式哨片的制作理念与演奏实践

王 深

双簧管这件乐器的演奏与其乐器本身的制作工艺息息相关,特别是作为双簧管演奏音色表现灵魂的哨片的制作问题,更是应该受到关注的。目前,国内学界在这方面的研究还比较缺乏。本人以在美国多年的实践经验和大量文献资料为基础,对双簧管的哨片制作理念及在演奏实践中的运用进行一些探讨,希望能从乐器学的角度触及双簧管的演奏问题。

哨片制作对于任何一位职业的双簧管演奏员来说都是把握和演奏双簧管的第一要务。长期以来,在美国顶级交响乐团和高等音乐院校任职的演奏家们或教育家们很少会告知或传授学生如何制作美式哨片。约翰·马克(John Mack)先生(美国克里夫兰交响乐团双簧管首席和欧柏林音乐学院双簧管教授)是美国双簧管教学方面至关重要的教育家之一,他也是比较早的、为数不多的开始教授学生如何制作美式双簧管哨片的导师之一。他对乐器的钻研并把乐器的研究与表演融为一体的教学方式,使他培养出一批杰出的双簧管演奏家[注]如曼哈顿音乐学院双簧管教授,前纽约爱乐乐团双簧管首席罗宾森(Joseph Robinson)先生和迈阿密大学福斯特音乐学院双簧管教授,迈阿密大歌剧院双簧管首席魏勒(Rorbet Weiner)先生。。笔者正是受惠于这样的一种教学和演奏理念,希望通过对美式哨片的历史演进、制作过程中的一些要点、规范和步骤,以及演奏特点的论述,探讨双簧管的表演问题。

一、美式哨片制作的由来及演奏特征

美式哨片早期叫“塔比托”(“Tabuteau”)[注]Valarie J. Anderson,Gouge, Shape and Scrape,America: JeanneInc,2009,p. 2,是以著名双簧管演奏家塔比托(Marcel Tabuteau)[注]塔比托先生是前柯蒂斯音乐学院双簧管教授、前费城交响乐团双簧管首席,不但是国际著名双簧管教育家、演奏家,也是美式双簧管哨片的创造者、发明家。先生的名字命名的。有资料记载,塔比托先生是法国音乐学院双簧管教授吉利特(George Gillet)的学生之一,而这位法国人当时因获得法国音乐学院比赛第一名而受邀到美国纽约爱乐乐团从事演奏工作[注]Laila Storch,Marcel Tabuteau,Bloomington:Indiana University Press,2008,p. 43.,他到美国之后很快就以他的音乐演奏魅力征服了美国大众,并在1908年,受聘于美国大都会歌剧院,担任双簧管首席,正式开始了他的美国音乐之旅。而在他演奏事业的鼎盛时期,塔比托先生却放弃了帮助他达到极高演奏水平的法式哨片。马克(John Mack)先生曾经这样形容过当时塔比托先生的工作环境:“我心中一直感悟一件事:像塔比托这么一位把音乐训练浓缩到极致的人,当把自己置身于一个国际化的环境中(包括俄国人,法国人,德国人和来自于世界各地的歌唱家,作曲家以及指挥家)时,这个环境无疑则成为了他可以从中吸取音乐各个方面影响的地方,也使他不可避免地对这些影响做出反应,蜕变成天才。”[注]同注④,p. 70.在天时地利人和的大环境下,塔比托先生产生了对法式哨片[注]Robert Sprenkle,The Art of Oboe Playing,New York: Summy-Birchard Inc.,1961,P. 95.(如图1)进行创新的想法与实践,开创了美式哨片制作的崭新模式。

图1. 法式哨片

双簧管演奏家罗宾森先生曾经这样评价:“如果要指出最主要的导致美式哨片在传统欧式哨片的基础上进行改革、演变原由的话,那么就是美式哨片更加追求将较好发音,丰富的音色变化和音准稳定性制作到哨片本身,在一定程度上解放、缓解了吹奏者在演奏方面要达到以上演奏效果时嘴唇或口型方面的负担。”[注]Laila Storch,Marcel Tabuteau,Bloomington:Indiana University Press,2008,p. 147.可见,美式哨片在一定程度上更高效地解决了吹奏者在双簧管演奏时音准的稳定性。正是出自于这样一种对完美的音准的追求,美式哨片开始逐渐兴起。

美式哨片的演奏特征主要是指在演奏时美式哨片产生的双簧管声音音质方面的特征。双簧管演奏家马克先生在美国欧柏林音乐学院的学生安德尔森(Valarie J. Anderson)在她的书中写道:“美式哨片‘塔比托’的声音音质概念是多样化的,塔比托本人不仅可以和很多不同的音乐家的声音音质比较好地融合在一起,而且他还要做到变换出不同的双簧管声音音质,使他在演奏时的音质与不同风格和时期的音乐作品搭配起来更加合理、恰当。”[注]同注②。不难看出,塔比托先生对双簧管演奏声音音质方面可以产生多种变化的追求或工作方面的需求,可能是他研制美式哨片的另一个基本初衷。而正是这种对双簧管演奏声音音质多样化的追求,赋予了美式双簧管哨片与众不同的、独具一格的演奏特征。

二、美式哨片的制作过程及理念

哨片制作的过程就像完成一件雕塑作品一样充满着变数与艰辛,又如同在看一部悬疑小说,小说结局的多变性和复杂性有时会令人感到十分纠结。笔者认为,做哨片的理念及过程应该被简化,而不是复杂化。原因是,如果哨片制作过程过于追求细节,过于严苛与复杂,那么哨片制作者会因小失大,随着制作时间拉长和注意力的降低,制作者将迷失哨片制作的最终愿望和实现哨片吹奏应达到的最佳效果这一终极目标。当然,对一个刚刚开始学习做哨片的学生来说,这种追求严谨细致的制作方法是一个必然过程,当学生一旦可以比较熟练地掌握最基本的哨片制作技能后,就应该尽快正确把握好哨片的制作要点与技巧,尽可能娴熟地快速制作出得心应手的哨片来。美式哨片的制作过程和理念主要从以下几个方面体现出来。

1. 根据对音高的特殊要求,发掘有发展前途的哨片坯子

音乐家贝纳德(Arthur Benade)[注]Arthur H. Benade,Fundamentals of Musical Acoustics,New York:Oxford University Press,1976,p. 470.曾经证明过双簧管哨片的震动音高应该是C。对于美式双簧管吹奏者来说,当哨片震哨音高是C时,可以更好地保证吹奏时的音准及其稳定性。由于世界各地在音乐会演出时,对基本音高的要求不同,这里仅以国内为例,大多数国内演出团体在演奏时的基本音高标准是A:442。也就是说在国内演出时所运用的美式哨片的震哨音高标准应该正好是在校音器A:442的C上。任何美式哨片在震哨时如果该哨片出现震哨音低于C的状况,那么这样的美式哨片在音准稳定性方面存在着一定程度隐患,特别是在较大音量及变换音量的状况下吹奏双簧管高音的时候。值得注意的是,如果美式哨片在震哨时所发出的音高高于校音器A:442的C时,也是不正确的。这种震哨音高较高的美式哨片不但会影响到演奏者在吹奏时的音量范围与张力变化,而且还会降低双簧管演奏者在低音区发音及吐音的准确性。一个音准稳定的哨片意味着演奏者在吹奏双簧管各个不同音区时,在音量可以随演奏者的意愿及作品的要求比较自如变化的基础上,仍然可以帮助演奏者保持比较正确的音准和比较合理的音程关系。

根据这个音高基本原则去选择哨片坯子。哨片坯子是指将一个哨片在简单削制后用刀或刀片切开哨口的哨片。在开始进一步削制哨片之前,应该比较清楚什么样的哨片坯子是有发展前途的,有较高机率制作出较好的美式哨片。考查和检测的方法主要包括两个方面:听和感受。首先,从“听”的方面来说,应该仔细考察及识别哨片在震哨时的音高。如果哨片坯子在通过气流产生震动时所发出的声音音高是高于C,甚至有时会达到D时,那么也就说明该哨片坯子在经过比较复杂的削制过程后还是可以达到此前提及到的美式哨片第一要点,即:美式哨片震动时哨片的音高应该是双簧管中音C的音高。其次,从“感受”的方面来理解,就是在吹奏哨片时,吹奏者自身及其嘴唇在吹奏哨片时体会到的感受。而一个有发展,值得进一步进行较细致加工的哨片坯子应该给予吹奏者在吹奏时比较硬、阻力比较大的感觉。安德尔森说:“当你在通过削制来对哨片进行调整时,哨片本身最好是硬的,坚挺的,而同时该哨片也最好是在震哨和创作时音准方面偏高的。因为在进一步削去哨片上苇子来进行调整后,被削去更多苇子的哨片会变得相对软弱一些,而音准方面也会相应的变低。”[注]Valarie J. Anderson,Gouge, Shape and Scrape,America: Jeanne Inc,2009,p. 56.

2.根据对哨片主要组成部位的深入剖析来削制哨片

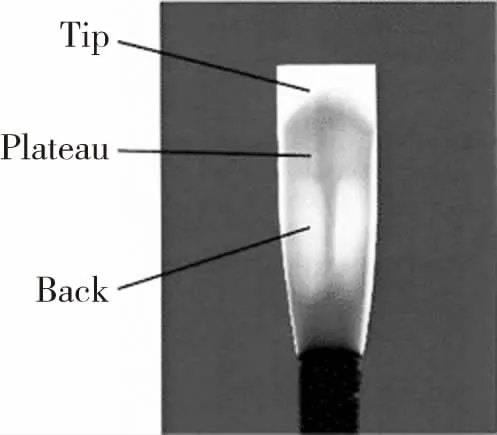

图2. 美式哨片的三个主要部位

苇竹及刨片的品质对于双簧管哨片吹奏出的音质影响十分巨大。哨片制作者是可以通过苇竹的纤维韧性和刨片厚度来挑选出比较适合于不同风格的哨片制作材料的。

哨片制作所采用的刨片可以较为笼统地划分为三种硬度,即硬性、软性、中性。笔者建议在制作哨片时尽量使用中性硬度苇质的刨片,该类型在一定程度上综合了硬性与软性苇质刨片的优点,在制作方面比硬性苇质刨片要节省时间,制作出来的哨片不但包含了软性苇质刨片与生俱来的较为柔和的音质,而且它还在一定程度上保留了硬性苇质刨片所具备的音量张力和哨片使用耐久度。

不同的刨片中边差规格不同,目前,在国际方面大多是以美式刨片与欧式刨片为主。其中美式刨片中边差是10微米左右,即在测量仪器上得出美式刨片中部厚度58微米左右,并向边部递减至厚度48微米左右。欧式刨片中边差大约是在10-15微米左右。

众所周知,刀是制作或调整一个绑好了的哨片时我们需要应用的主要工具之一。那么应该用刀削制哨片的什么部位?削下去多少?先削哪里,后削哪里等问题是我们在制作和调整美式哨片时必须要考虑的。大多数美国双簧管业内人士称美式哨片的三个部位(如图2)为“tip”(“顶端”)、“plateau”(“心脏”)和“back”又名“windows”(“窗户”)[注]Valarie J. Anderson,Gouge, Shape and Scrape,America: Jeanne Inc,2009,p. 46.。“tip”位于哨片的最前端,也就是国内双簧管业内人士说的“发音部”,其主要作用顾名思义是用于哨片发音的。“Plateau”部分位于哨片的中段部分,其主要作用是来保证和保持美式哨片的音准稳定性。而“back”或“windows”则处在哨片的底部,也是美式哨片独有的组成部分,其主要功能是在一定程度上增加美式哨片的声音厚度或低音频。

将美式哨片前端“tip”部分的苇子进一步削薄,使其更加易于震动,从而可以把哨片上“发音部”的主要功能真正的发挥出来。削薄哨片前端的苇子是为了避免在切开哨片时,苇片受到较大刀片切割压力裂开的现象。当然保持哨片在整体制作过程中苇子部分的湿润程度,也可以在一定程度上杜绝哨片开裂的状况。解决好哨片前端苇片开裂问题非常重要,因为如果哨片前端出现此问题时,会极大程度影响和妨碍到苇片的震动,导致后续的哨片制作没有效果,甚至最终徒劳无功。

3.根据吹奏阻力方面的平衡关系,改善哨片的吹奏感受

在制作美式哨片时,要特别注意哨片吹奏阻力方面的平衡。当哨片吹奏阻力小一些时,可能会帮助演奏者在双簧管吹奏各个音区时更好地完成发音和吐音的演奏要求。但同时也要尽量避免制作出的美式哨片在吹奏阻力方面太小,因为阻力太小意味着该哨片整体可能太薄或者比较软弱,也会在演奏较大音量的状况下丧失声音中最重要的一点即声音的集中和整体音质方面的统一。

一般情况下,发展到第二制作步骤的哨片,虽然在音准和发音方面有了一定的保证,但由于哨片整体还处在一个比较硬或阻力较大的状态,使其在吹奏时需要吹奏者付出非常大的气量来维持哨片整体的震动,必然会给吹奏者带来一定程度上的不适。建议在尽量保持哨片音准稳定性,即:震哨音高在C的状态下,将美式哨片除“tip”以外的部分适度削薄来降低哨片吹奏时的阻力。当然了,介于每个人的吹奏习惯和用气量、气速的不同,所有对哨片吹奏阻力进行的调整,都要因人而异。如果在此削制过程后,震哨音高降至C以下的话,可以通过缩短哨片长度来调整来提升震哨音高。那么最直接的方法就是适量地切去发音部或哨片前端的苇子。这里需要澄清一点,有些学生感觉切美式哨片的“tip”,使其变短一些,会对美式哨片音色方面有帮助,这一点是不正确的。因为影响哨片音色的因素有很多,主要包括苇竹本身音色质量和哨片各个部位的相对震动平衡关系等。那么当制作者在切哨片后,哨片在音色上如果有所提高,是因为制作者将本来比较明显的哨片制作方面的错误或者问题通过切哨片的过程使其简化了,但并不是更正或不存在了。“一个短一些的发音部会帮助高音,长一些的发音部会更有利于发音。”[注]Robert Weiner,Liberating the Oboist - A sensible approach to playing the oboe,Tamarac Florida:Robert Weiner Music,2008,p. 78.由此可见哨片“tip”的长短和美式哨片的音色没有关系。魏勒教授强调过:“切哨片的发音部位是为了音准。”[注]同注释,p. 80.当一个美式哨片通过以上三个制作步骤达到好发音、音准稳定性和对于该哨片吹奏者比较舒适的哨片阻力的状态时,这个哨片就达到哨片吹奏方面的基本要求了。

4.根据每个演奏者的实际情况对哨片进行调整和匹配

首先,哨片和演奏者使用的乐器要相互匹配。因为不同品牌的乐器它的内堂结构,音孔薄厚和管壁的薄厚都会有所不同,也就意味着在演奏者A的乐器上制作出来的可以较好完成演奏任务的哨片,也许在演奏者B的乐器上是就不会达到同样的演奏效果和吹奏感觉。所以,当笔者在为学生们制作哨片时,必须要在该学生的乐器上对哨片进行相对的调整,务求达到相互匹配。做好对哨片的最后的调试和完善,以实现哨片演奏的最佳状态是这个步骤的最终目的。要注意美式哨片的演奏状态与吹奏状态是有所不同的。简单来说,哨片演奏状态方面的修饰环节是在该哨片达到吹奏制作基本要求的基础上,对该哨片在音色方面的进一步加工。在美式哨片上,可以人为通过削制哨片来相对提高音色的办法及部位主要有两个。首先是通过削制哨片“tip”部位上的角落部分,当哨片前端角落部位的苇子少于或薄于整个哨片时,哨片的震动及吹奏音色会相对集中一些。其次是通过削制美式哨片的“windows”,关于这个部位的功能之前已经介绍过了,其主要功能是在一定程度增加哨片的声音深度。“要小心,不要把窗户削得太深。”[注]同注,p. 75.如果将美式哨片的“windows”部位削制得太深或太薄,会使该哨片在一定程度上丧失音量变化方面的张力,也会比较明显地影响或改变该哨片各个部位的相对震动平衡及关系。

其次,哨片和吹奏者的嘴唇在哨片上覆盖范围也要相互匹配。嘴唇哨片覆盖范围较大的吹奏者,受该吹奏者口型运用理念或天生嘴唇条件比较偏厚的影响,会使其在吹奏时,嘴唇覆盖的哨片面积较大一些。而嘴唇哨片覆盖范围越大,哨片可震动的相对应范围也就越小。那么对于这种类型的吹奏者来说,为了更好地保障演奏时的音量张力变化,建议在保证美式哨片音准稳定性的前提下,尽可能将哨片整体削制得更加易于震动一些。安德尔森(Valarie J. Anderson)在关于如何通过削制来达到提高美式哨片整体震动这一问题时这样建议:“使哨片的后方与哨片的心脏交融,交融该部位将会加强哨片整体的震动。”[注]Valarie J. Anderson,Gouge, Shape and Scrape,America: Jeanne Inc,2009,p. 61.也就是说通过在一定程度上缩小美式哨片上中部与其后部的苇片薄厚差距,来帮助扩大该哨片的震动范围,从而使震幅更易于经过哨片整体而传送到双簧管上。针对嘴唇哨片覆盖范围较小的吹奏者们,可以通过以上美式哨片制作理论,使哨片上不同部位的薄厚差距相对明显一些,来赋予哨片更多一些的“自控能力”。

总之,每一个双簧管学生都应该学习为自己制作哨片,归根到底,每个人在吹奏时的气量或气速方面也会有所不同,做哨片就必须因人而异,达到哨片阻力与个人吹奏气速相匹配。举个例子,如果A是一位吹奏气速较慢演奏者,B是一位吹奏气速较快的演奏者。当演奏者A在吹奏比较适合演奏者B吹奏的哨片时,由于气速方面的不同,该哨片就不能在演奏者A吹奏时达到或产生比较合理和充分的震动,那么也就达不到演奏者B在吹奏该哨片应具备的演奏效果。

此外,基于多年的亲身教学经验,笔者建议,可根据不同的学生类型,制作不同特点且与之匹配的哨片。当老师们为初学者准备哨片时,由于初学者还并不具备较高水平的口型概念和气息运用能力,一定要注意哨片不要过厚、过硬或吹奏时阻力过大。初学者的哨片需要非常灵敏、好发音,还要特别注意哨片整体的音高以及音准稳定性。哨片口风一定不要太大,以免造成初学者养成“咬”哨片的坏习惯。而一个职业双簧管演奏者所需要的哨片是必须要有集中的声音、音量变化方面的张力和一定的声音穿透力。还要注意,学生制作哨片和吹奏自己制作的哨片时,它的外观是否和老师们的一样并不是最重要的,而重要的是是否能达到接近于老师哨片的吹奏及演奏效果。真正能检查出一个哨片最终制作得如何,是从震哨和吹奏方面来考察的。建议学生们在试吹老师们的哨片时,要先吹奏再观察其哨片外观,勿要本末倒置[注]当笔者刚刚开始学习双簧管哨片制作的时候,与很多双簧管学生一样,犯过一个在学习哨片制作过程中大多数学生经常遇到的错误:把老师制作或调整后的哨片所呈现出来的哨片模样十分细致地记下来,但并没有注意到,老师在削哨片时,在每个步骤及环节为什么要削某些部位?更重要的是在每个环节中所削掉哨片每一个部位上的苇子以后,这一举动会给哨片吹奏方面带来了哪些变化和不同。而这种只求其形,不求其意的思维方式会导致很多学生会认为只要把老师制作哨片的过程八九不离十地实施在自己制作哨片的过程中,那么就一定能做出一个比较好的哨片。魏勒(Robert Weiner)教授针对美式哨片制作步骤及各环节要达到的哨片制作目的做了比较细致的解释,将美式哨片制作过程主要分为四个步骤进行,笔者的上述解析参照了他的四个制作步骤。Robert Weiner,Liberating the Oboist - A Sensible Approach to Playing the Oboe,Tamarac Florida:Robert Weiner Music,2008,p. 41.。

三、美式哨片针对高、低音区的演奏技巧

(一)高音区美式哨片演奏技巧

1.哨片依靠下唇

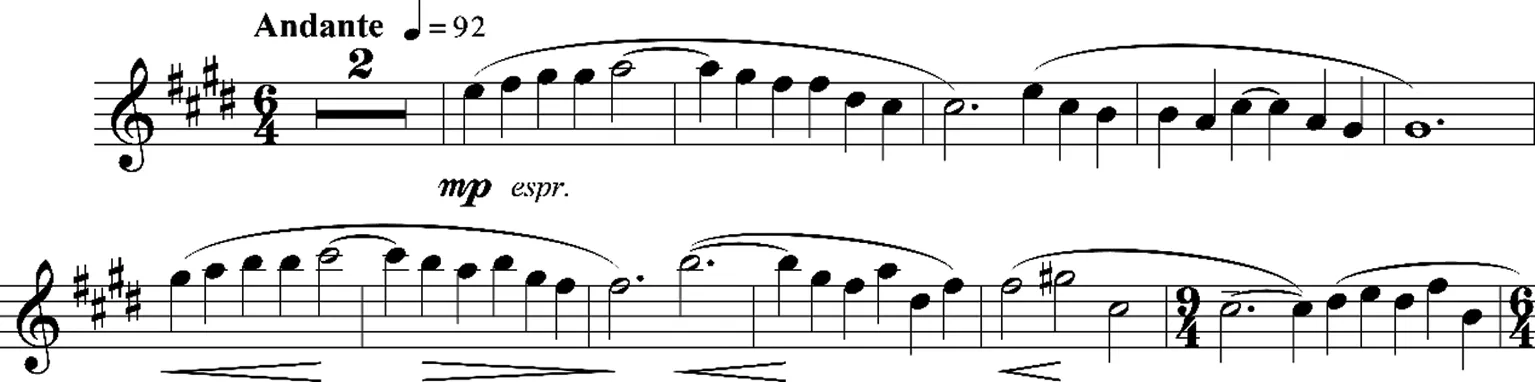

双簧管的高音区演奏对于很多吹奏者来说是比较困难的。首先,演奏者会遇到吹奏时高音音准不够好或不够稳定的问题。当遇到此类问题时,首先需要检查哨片或乐器是否本身就有音准问题,如果乐器和哨片在音准方面没有太明显的问题,那就要通过演奏者自身在吹功方面做出相应的调整了。例如,在演奏巴伯(Samuel Barber)创作的《小提琴协奏曲》第二乐章第1—14小节的双簧管乐队片段(谱例1)时,要达到音准在整个高音区的稳定性是非常重要的,但也是比较困难的。

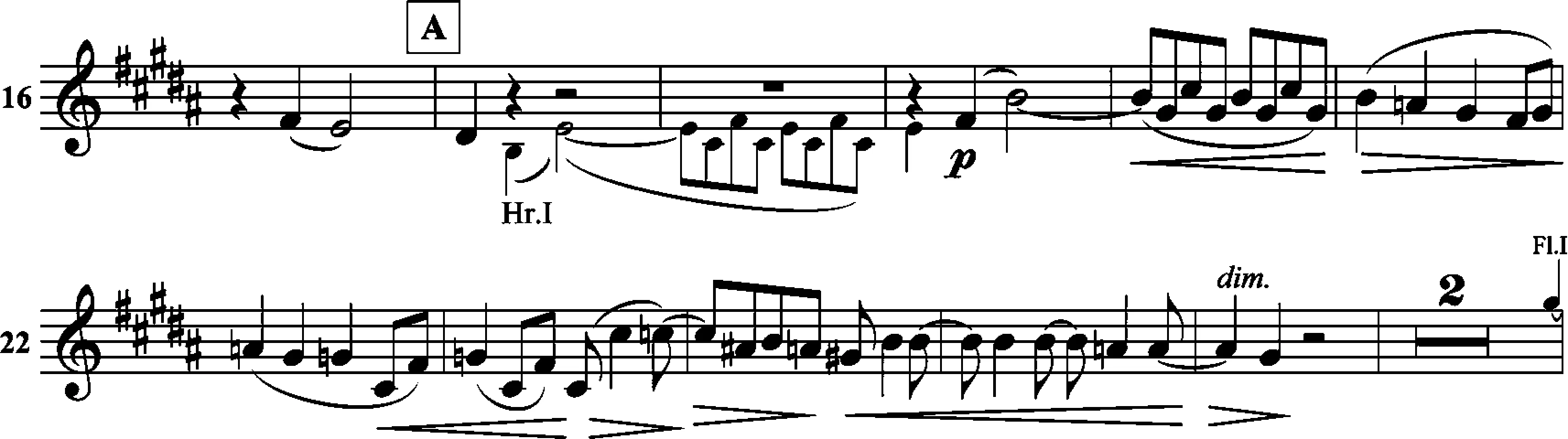

谱例1.巴伯《小提琴协奏曲》第二乐章,第1—14小节

建议在吹奏高音时尝试将美式哨片靠到下嘴唇上,这种吹奏方式会在一定程度上更好地保障高音的音准高度和稳定性。在此强调一下,被哨片依靠的下嘴唇不能处于一个完全放松的状态,下嘴唇的肌肉应该是收缩绷紧集中在下牙上的,应感觉到该嘴唇是处在托起和支撑住哨片的状态下进行吹奏的。

其次,一些演奏者会遇到在维持好高音音准的状态下,而不清楚借助什么样的吹奏方法来达到作品中相应的音量力度变化要求的情况。例如,在谱例1中第8小节,作曲家要求演奏者对此处旋律中的高音音符做一定的渐强处理。建议每遇到这种情况时,演奏者应在将美式哨片依靠住下唇的吹奏基础上,尝试使上牙牙齿向上方做出少许移动,在一定程度上通过扩大上牙与下牙之间的吹奏距离来调整音量变化,但可能会导致高音音准下滑,此时演奏者要及时调整吹奏时的气量和气速来确保音量力度变化状态下高音演奏的准确性。

2.极高音区演奏方法

针对一些包含双簧管上极高音区音符的困难片段来说,例如,在演奏拉威尔《库普兰之墓》第三乐章,排练号9和排练号9后第六小节(谱例2)中的极高音E 时,建议嘴唇在控制美式哨片时的嘴角形状呈“smile”(微笑)状态。[注]Robert Weiner,Liberating the Oboist - A sensible approach to playing the oboe,Tamarac Florida:Robert Weiner Music,2008,p. 20

谱例2.拉威尔《库普兰之墓》第三乐章 ,排练号9—10

也就是说,嘴唇相对来说是向嘴角部位延伸使力的,在运用这种美式哨片吹奏技巧时,哨片所接触到的嘴唇部分相对比较少,嘴唇也比较薄,在增加了由牙齿骨骼提供的相应的硬反射吹奏状态下,演奏出来的声音可能会比较明亮一些,音准也更容易满足和达到极高音区的音高要求。有很多美国演奏家在吹奏双簧管极高音声部时,为了保障音准的稳定性和发音的准确性,都会选择运用这种力度方向比较边缘化的哨片吹奏方法。

此外,在这条乐队片段中,我们可以看到作曲家要求双簧管演奏该困难片段开始时的音量力度是在pp状态下的。为了进一步保障在高音极弱奏时的演奏效果与质量,建议演奏者在将美式哨片依靠好下嘴唇的前提下,可以将哨片稍微向里放一些,使得嘴唇接触哨片的位置离美式哨片的“tip”(“顶端”)远一些,甚至可以将嘴唇与哨片的接触范围转移至美式哨片的“plateau”(“心脏”)或“windows”(“窗户”)的位置上,以提高演奏时的音准和对发音的把握性。

希望演奏者可以大胆尝试一下以上两个方法来演奏,运用不同的嘴唇控制方向以及不同的含哨位置来演奏同样的美式哨片,应会产生以上所说的不同的演奏效果。

(二)低音区美式哨片演奏技巧

1.哨片依靠上唇

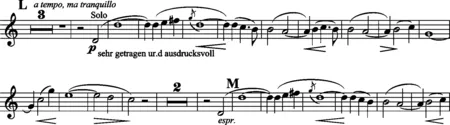

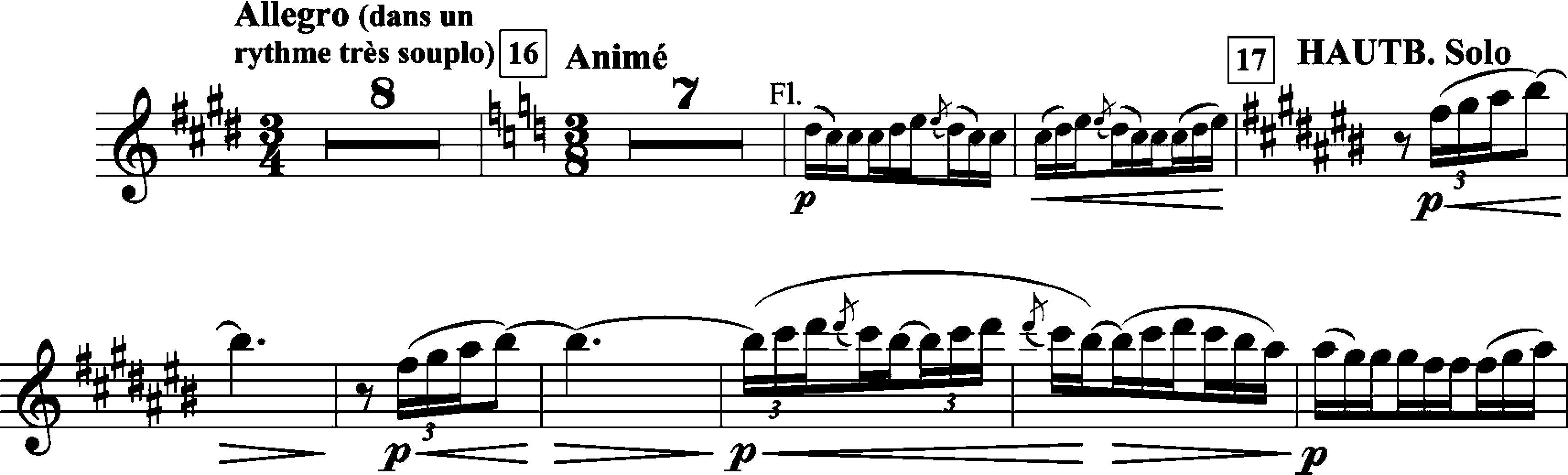

演奏低音是双簧管吹奏方面的另一大难题。在双簧管上,低音区发音一直都是具有较大挑战性的。正因如此,也有不少涉及到双簧管低音区的乐队片段较为频繁地出现在国际乐团应试的曲目表当中。里姆斯基·科萨科夫创作的《天方夜谭》第三乐章,排练字母A-A后8小节的双簧管部分(谱例3)就是很多乐团应试中的必考的困难片段之一。

谱例3.里姆斯基·科萨科夫创《天方夜谭》第三乐章,排练字母A-A后8小节

从谱例3中我们可以看到,作曲家要求双簧管演奏该片段的音量普遍是在弱音p状态范围内。有些老师会告诉学生们在吹奏双簧管低音区的音符时,嘴唇要松弛一些,口腔应该打开一些,这样可以使双簧管哨片有更大的震动空间,从而在一定程度上解决了低音发声问题。但这样的吹奏方法会使得发出来的低音普遍比较沉重、生硬甚至音量较大。如果仅使用上述的哨片吹奏控制方法是不能真正达到作曲家所要求的力度演奏效果的。而在大部分交响乐团演奏的作品里,双簧管演奏员,尤其是第二双簧管演奏员需要完成的就是较弱的、p的双簧管低音发音以及解决好在演奏任何作品时都需要注意的音准问题。从笔者在国内外多年的交响乐团演奏经历来看,针对解决低音发音和演奏音量较大的问题,建议在吹奏低音时,要尽可能地将美式哨片依靠住上嘴唇。哨片的口风因为依靠了上嘴唇会变小,所以发出的音量会相对减弱,而没有被依靠住的那一边嘴唇相对应的哨片,由于不受太大的压力影响,所以可以比较好地保障弱发音的准确性。

2.少含哨片

建议演奏者在吹奏低音依靠上嘴唇的基础上,尝试少含一些美式哨片,以提高低音发音灵敏度和保证重复及多次数低音吐音的准确性。让我们看一看在古斯塔夫·马勒的《第三交响曲》第二乐章的1—9小节双簧管独奏片段(谱例4)中,作曲家不但要求双簧管演奏员在pp的音量力度状态下将该困难片段呈现出来,而且,在该片段第3至第6小节中还需要演奏者多次重新吐奏低音E以下的音符。这对于双簧管演奏是具有很大挑战性的。那么在运用美式哨片演奏这个片段时,笔者建议在哨片依靠好上嘴唇的基础上,可以尝试将嘴唇与哨片的接触位置安置在美式哨片的发音部“tip”上。这样不但应该会帮助演奏者更准确地吹奏出作品相应的力度要求和效果,也会在一定程度上较大地提高双簧管演奏者重复多次低音吐音的成功率。

谱例4.古斯塔夫·马勒《第三交响曲》第二乐章,1—9小节

四、吹奏美式哨片的音高调整办法

吹奏美式哨片时,演奏者可以通过嘴唇与哨片接触的位置变化来调整整体音高或某个音的音准。哨片吹奏位置是指在吹奏时嘴唇与哨片接触的位置。在双簧管吹奏气速一致的状况下,不同的哨片吹奏位置会在一定程度上影响到双簧管演奏时整体的音准高度以及发音速度。简单地说,就是吹奏者可以利用含哨片的多少来调整演奏时整体的音准高度。像魏勒先生说的那样,“要达到整体吹奏音准比较高的效果,可以将哨片稍微向里放一些,使得嘴唇接触哨片的位置离哨片的前端远一些”[注]Robert Weiner,Liberating the Oboist - A Sensible Approach to Playing the Oboe,Tamarac Florida:Robert Weiner Music,2008,p. 20.。由此可见,当吹奏者将哨片吹奏位置向里,就是将嘴唇与哨片接触点安置在美式哨片“心脏”部位的时候,就可以达到在一定程度上提高演奏音准的效果了。

就双簧管在发音时低音的音准来说,例如,在演奏理查德·施特劳斯的《唐璜》第三乐章,排练字母L后第4小节的低音D时(谱例5),由于大多数乐器制作方面的问题,可能会导致在吹奏该音符时出现音准偏低的状况和现象。此时,笔者建议演奏者通过将嘴唇与哨片接触点安置在美式哨片的“心脏”部位来提高此音符的音准。这里需要再次强调一下,由于作曲家是要求演奏者在弱音音量的状态下完成低音D发音的,一定要记住每遇到此类演奏要求时,哨片要同时依靠住上唇。

谱例5.《唐璜》第三乐章排练字母L-M,理查德·施特劳斯

那么,如果在演奏过程中遇到音高比较容易偏低的低音时,例如,勃拉姆斯的《第二交响曲》第二乐章第22—23小节谱例6中第二双簧管声部中出现的三个低音#C。此处,由于第一双簧管声部与第二双簧管声部的音符旋律呈八度关系,那么音准的统一性就更为重要了。此时,笔者建议担任第二双簧管声部的演奏者可以尝试将哨片接触点在吹奏的过程中遇到演奏低音#c时,向美式哨片的“心脏”部位移动,以解决音高偏低问题,争取和第一双簧管声部演奏者的音准保持相对的统一。

谱例6.勃拉姆斯《第二交响曲》第二乐章,第16—26小节

那么如果吹奏者希望在一定程度上降低演奏时的音高的话,则需要将哨片吹奏位置向外,也就是将嘴唇与哨片接触点安置在美式哨片比较前端的位置来获得相应的音高要求。

例如,在拉威尔的《库普兰之墓》第二乐章排练号16后第4小节(谱例7)中,第一双簧管声部的演奏者已经进行了近3小节的极高音区的演奏,旋律中的音符开始向下转换至双簧管的中高音区,音准本身就是相对比较不稳定的#F上。此时,由于速度较快的音区转换和#F音上演奏者又要相对的提高气速来呈现作曲家要求的重音演奏效果,可能会导致此音符的音准偏高。针对这种现象,我们可以尝试将嘴唇与哨片的接触点通过吹奏#F前高音区A和B的过程适当转移至美式哨片上靠近前端的部位上,从而在一定程度上帮助演奏者达到演奏重音#F 时的相对音准和音高。

谱例7.拉威尔《库普兰之墓》第二乐章,排练号16—17

同理,相应的办法也适用于解决和处理好德彪西的《大海》第二乐章排练号17后第5和6小节(谱例8)中的高音#D的音准问题。在演奏这个片段时,速度还是比较快的,所以在大部分情况下,演奏者们普遍会选择使用高音#D吹奏指法较为简便的#D trill指法来代替指法比较复杂、音准比较准确的常规美式指法。虽然这个吹奏#D trill指法可以提高或达到演奏速度,但在大多数双簧管上,该指法吹奏出来#D 音准普遍容易偏高。建议演奏者尝试运用转移唇片接触点至美式哨片前端部分的音准调节办法,使音准可以达到一定的标准。

谱例8.德彪西《大海》第二乐章,排练号17—17后6小节

当然了,哪一个接触点是最利于吹奏者达到最佳演奏效果的呢?不同的人说法不一。在司多奇(Laila Storch)女士分享的塔比托先生多年前给她上课的课后记录里是这样记载的:“我的哨片进入或接触到我的嘴时,是不正确的。假定或设想双簧管是生长在我身上的,像耳朵一样。”[注]Laila Storch,Marcel Tabuteau,Bloomington:Indiana University Press,2008,p. 222.这宝贵的课后记录不但证明塔比托先生在教学方面对嘴唇与哨片的接触点是非常重视的,而且还说明他认为寻找有助于双簧管演奏的接触点途径是耳朵,是听觉。

同时,还一定要注意,在调整双簧管整体演奏音高时,尽量不要以哨片插在双簧管插哨口的深浅距离来调整双簧管演奏时的整体音高。从美国专业双簧管演奏的角度来说,在吹奏双簧管时,哨片的底座和双簧管插哨口之间是不应该有任何缝隙的,这一点至关重要。因为如果哨片底座和双簧管插哨口之间有缝隙的话,不但会很大程度上影响双簧管演奏时的发音灵敏度和把握性,还会影响演奏时乐器在一些音区的音程关系。

结 语

笔者在美国和国内经常看到有很多学生的哨片盒里装着许多哨片,但是可能只有一两个可以实际用来演奏,而其他的都在充数。这个现象对于职业的演奏家来讲是不行的。一个成功的双簧管演奏家哨片盒里应该常备者符合自身特点的优良的可以随时演奏完美音色的哨片,这就需要他们对于哨片的制作有一定的研究。制作量的多与少取决于演出的任务强度。强度越大,哨片制作压力就越大。每一个职业双簧管演奏员都会在他们人生的某一个阶段感受过哨片制作问题而带来的压力。罗宾森先生曾经在一次乐团演出中场休息那短短十五到二十分钟的时间内制作出一个哨片,并成功完成了下半场的演出任务,这是一种需要多年的哨片制作经验和高超的哨片制作能力以及精湛技术才能获得的精良效果。在演奏工作量很大的时候,一定不要花过多时间来调整某一个哨片。如果在某一个哨片制作过程上花了很多时间,还依然没有达到想要的结果和吹奏效果,也就说明这个哨片本身从某个方面有不能根治的问题或者缺陷,不要在这个哨片上浪费更多的时间和精力,开始制作新的哨片恐怕是最好的出路。

塔比托先生曾经说过“你总是可以再制作另一个哨片,但你不能制作另一对嘴唇。”[注]Robert Weiner,Liberating the Oboist - A Sensible Approach to Playing the Oboe,Tamarac Florida:Robert Weiner Music,2008,p. 77.细想一下他讲得虽有几分幽默,但也是一种忠告。

哨片是双簧管的灵魂,好比歌唱家的嗓子,是乐器美好声音的翅膀,制作哨片对于双簧管演奏者来说是伴随整个演奏生涯的系统工程。我们应该以“匠人”的精神来始终不断地琢磨与探索,钻研制作美式哨片的理念,在把握好震哨音高,协调哨片上几个重要构成部位相互震动关系,在科学地选择哨片坯子和制作哨片应遵循的一些重要原则的基础上,根据自身的演奏条件和特点,摸索制作美式哨片的独特技巧,熟练把握美式哨片的制作流程,并在自己的演奏实践中反复尝试和调试,把在具体作品的演奏中所体会的技巧和方法,与哨片制作的理念融为一体去思考,把哨片这一关键的乐器零件的制作与双簧管完美的音色表现结合以来,作为我们不断追求的目标,去发挥双簧管这件乐器更丰富的表现力。