精神障碍社区康复服务的实践与思考——以成都HX街道服务为例

(西南石油大学 四川 成都 610500)

一、背景与起因

精神卫生问题是影响经济社会发展的重大公共卫生问题和社会问题。当前,我国严重精神障碍患者人数众多,患病率居高不下且因病致残、致贫现象十分突出。社区康复服务是精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力,最终摆脱疾病、回归社会的重要途径,是多学科、多专业融合发展的社会服务。

近年来,在各级党委政府的领导下,相关部门积极探索推动“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务工作,取得了良好成效,但与精神障碍患者的社区康复服务需求相比,还存在服务供给不足、区域发展不平衡、工作机制不健全等突出问题。

加快精神障碍社区康复服务发展,是贯彻落实“健康中国2030”规划纲要,努力实现残疾人“人人享有康复服务”目标的重要举措,是贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》,坚持预防、治疗、康复相结合的原则,补齐精神卫生康复体系短板的必然要求,有利于预防精神障碍患者致残致贫,有利于促进患者家庭减轻负担、精准脱贫、加快全面小康进程,对于促进患者家庭幸福和社区和谐,维护社会稳定具有重要意义。

成都市HX街道登记在册的精神障碍者为30余人,精神障碍者完成医院治疗及康复阶段后回归社区继续进行社区康复,但因复杂的各种因素纠缠,精神障碍者回归社区后往往发生如反复入院、失学失业、服药困难、形象负面、社交退化、经济压力、家庭摩擦及社会排斥等现象,严重者甚至酿成家庭悲剧,需要尤为凸出、迫切。

基于马斯洛需求层次理论,我们看到,社区中的精神障碍者仍然存在不同层次的需要。他们康复并回归社区的过程也可以看做是不同层次的需求得到回应和满足的过程。因此,本项目以马斯洛需求层次理论为指导,从需求的角度去看待和分析社区中的精神障碍患者,并开展有针对性的服务,具体回应他们的需要,协助他们更好地进行社会参与、社区康复。

二、做法与经过

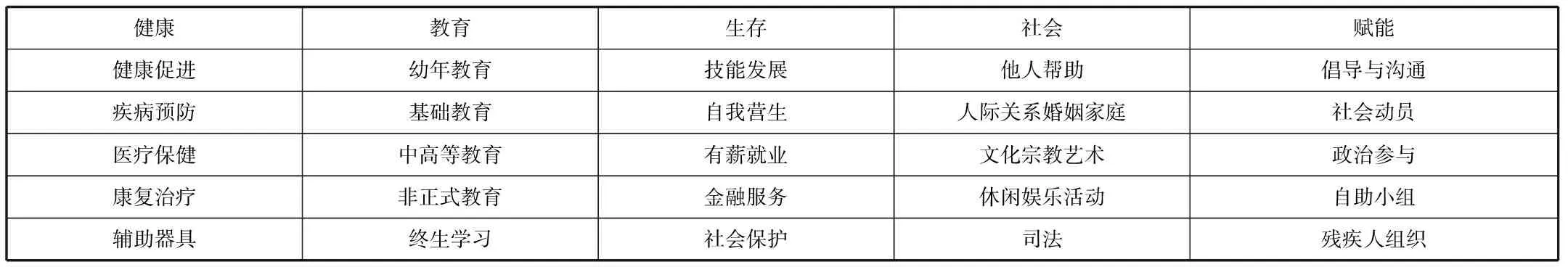

马斯洛需求层次理论将人类需求分为五种,分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。社区康复由五个部分组成:健康、教育、谋生、社会、赋能,每个部分又有五个要素:

健康教育生存社会赋能健康促进幼年教育技能发展他人帮助倡导与沟通疾病预防基础教育自我营生人际关系婚姻家庭社会动员医疗保健中高等教育有薪就业文化宗教艺术政治参与康复治疗非正式教育金融服务休闲娱乐活动自助小组辅助器具终生学习社会保护司法残疾人组织

本项目以“马斯洛需求层次理论”为指导,以“社区康复”为服务框架,并将服务分为三个阶段:

(一)准备阶段

利川在街道党工委的统一领导下,制定服务推进计划,并通过街道及社区平台,获取服务对象台账。同时走访街道及社区,了解本地环境、社区生态,并就服务对象信息进行沟通和补充,为后续家访、评估工作做准备。

(二)跟进阶段

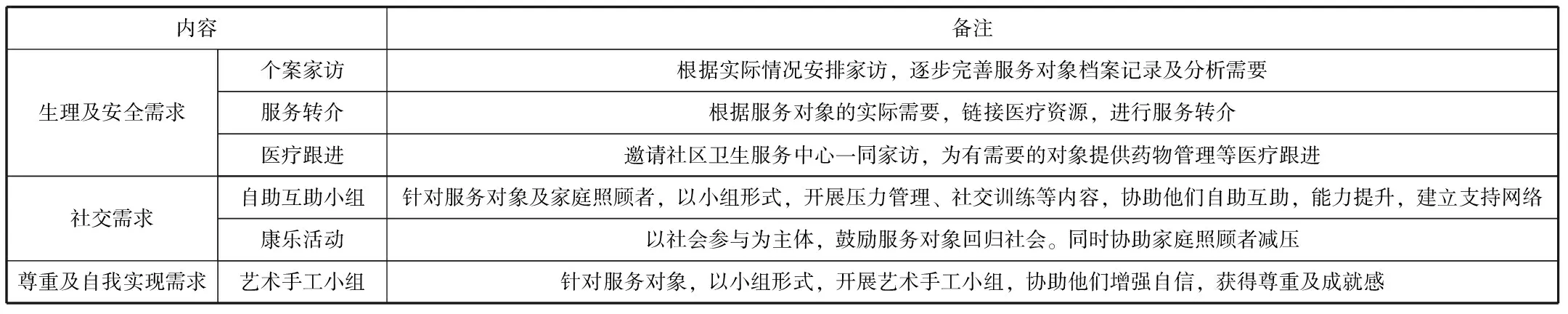

根据前期的走访、信息收集及评估,我们梳理了服务框架:

内容备注生理及安全需求个案家访根据实际情况安排家访,逐步完善服务对象档案记录及分析需要服务转介根据服务对象的实际需要,链接医疗资源,进行服务转介医疗跟进邀请社区卫生服务中心一同家访,为有需要的对象提供药物管理等医疗跟进社交需求自助互助小组针对服务对象及家庭照顾者,以小组形式,开展压力管理、社交训练等内容,协助他们自助互助,能力提升,建立支持网络康乐活动以社会参与为主体,鼓励服务对象回归社会。同时协助家庭照顾者减压尊重及自我实现需求艺术手工小组针对服务对象,以小组形式,开展艺术手工小组,协助他们增强自信,获得尊重及成就感

1.生理及安全需求

我们主要通过个案家访、服务转介、医疗跟进等内容来回应服务对象的生理及安全需要。

(1)家庭探访:根据项目需要及服务经验,利川社工设计了一套家访及个案工作表格,通过家访、电话访问等方式,完成了53户服务对象的信息收集。并对服务对象信息进行整理、汇总、需求评估,对服务对象所需的服务类别、服务频率等进行评估,这也是和他们建立关系的重要过程。

(2)服务转介及医疗跟进:服务对象苏XX,患精神分裂症,母亲重度脑梗,家庭依靠各种政府补贴及父亲打零工维持。在长期的压力下,父亲开始精神失常,并有明显的疾病特征。在此情况下,社工启动危机介入,与街道、社区保持信息互通,跟进苏父的身体状况,并同医疗机构联系并咨询。社工在这个过程中坚持保护安全、案主自决的原则,为苏父提供信息及政策咨询,并在苏父愿意的情况下,链接社区及医院资源,顺利完成医疗服务转介工作。在苏父入院治疗阶段,利川社工重点关注其他家庭成员的情绪及家庭照顾,协助家属与医院保持联系,了解治疗效果及进度,同时和街道、社区及其他组织开展个案协调会,梳理各部门帮扶政策及其他资源,并为苏父作出院准备。这个过程中,三社联动,分工合作。

另外,社区卫生服务中心具有重精个案管理的职能,利川也积极和HX社区卫生服务中心联系、沟通,并邀请他们参与主题活动、服务协调和个案讨论等环节。

2.社交需要

精神障碍者及家属受病耻感及社会污名化等影响,社会参与少,社交功能退化,社会支持网络缺位,因此利川通过自助互助小组开展精神障碍者的社交训练,通过康乐活动支持精神障碍者社会参与,同时链接志愿者资源提供喘息服务。

(1)自助互助小组:在家访中,利工了解到有年轻的服务对象期望在未来可以有一份工作,但因长时间与社会脱节,他们在管理自我形象、学习沟通技巧、选择工作内容、调整作息时间等不同方面存在明显的需要。因此社工开展就业支持小组,通过小组内容回应上述需要的同时,也运用小组动力及社工引导,促进精神障碍者的同辈支持和自助互助。

(2)康乐活动:社区康复框架中,休闲娱乐活动是最能够吸引精神障碍者及家属参与、且最让他们感觉到放松的服务形式,能够很好的促进服务对象恢复社会参与,因此我们开展了端午节主题活动及秀丽东方外出活动等。我们也招募了普通社区居民作为志愿者,在活动中为精神障碍者提供照护,为家属提供喘息服务。

3.尊重及自我实现需要

(1)艺术手工小组:我们在服务中发现,很多服务对象因为被标签和污名,无用感尤为凸出,甚至家属也会觉得精神障碍者患了病就“什么都不行,也什么都干不好”,精神障碍者被尊重并实现自我的需要明显。因此,项目通过手工小组的方式来增强精神障碍者的自信,协助他们通过完成作品来获得成就感,并透过这个过程来进行自我倡导及社区教育。

(三)结束阶段

在服务的结束阶段,社工和服务对象进行告别的同时,在征得服务对象同意的情况下,也将有跟进需要的服务对象转介给本地合适的机构,如社会关爱援助中心。

三、成效与反响

(一)成效

1.补充基层工作内容

项目的开展协助街道及社区对辖区精神障碍群体的现状及需要有了更全面的了解,也补充了对精神障碍者管理和服务。

2.丰富个案管理服务

社区精神卫生服务中心基本公共卫生服务包括严重精神障碍个案管理服务,而受限于人力及精力不足,精神障碍个案管理服务往往是一种力不从心的局面。而本项目的实施对于重性精神障碍个案管理服务起到了补充和丰富作用。

3.改善服务对象困境

通过为期一年的项目服务开展,辖区精神障碍者、家属对于社工有了认识,也感受到了来自党和政府以及社会大众对于特殊群体的关注和关心。本项目基于三社联动,通过社会工作专业的参与,且链接其他相关专业及部门资源,共同开展社区康复服务,服务过程中经历了许多的挑战,但是我们仍欣喜的看到了服务对象在过程中的点滴变化。

4.探索服务协调机制

精神障碍社区康复服务一定是需要包括社会工作、康复治疗、心理咨询等多专业,以及民政、残联、卫生等多部门共同参与、分工合作,并在具体服务中建立服务协调机制。项目实施中,针对服务对象的实际困难,利川联动街道、社区等多部门共同协调、参与,这也即是探索该机制的过程。我们相信协调机制的建立将会推动社区康复服务的发展,保障服务对象的康复及权益。

5.创新社会治理服务

在三社联动的框架下,精神障碍社区康复服务的探索对于营造残疾人友好社区、创新社会治理服务起到了助力作用。项目从关注社区特殊群体切入,推动社工、社区和社会组织资源联动,推动成立自助互助组织,辅以倡导及社区教育行动,促进人与人之间邻里相亲、出入相友的氛围,推动社区更加和谐、温暖。

(二)反响

项目服务得到了街道、社区和服务对象的认可,服务对象及家属反响热烈。结项评估中,服务对象及家属回顾了他们的参与过程,家属分享了他们看到服务对象的改变“开始敢走出来参加活动了”“以前几乎很少与他人打招呼,现在胆子也大了”,社区代表与分享他们今天见到的服务对象和以前的区别:“以前和TA说话,从来不会有眼神的交流,今天看到敢看着我说话了”。并且基于三社联动的服务协调机制探索也得到了认可。

四、经验与启示

(一)明确长期陪伴的服务策略及方向

精神障碍者的问题及需要复杂,服务很难在短时间看到明显的改变,精神障碍社区康复服务一定是长期且持续性的陪伴式服务。

(二)坚持以人为本、以需求为导向

我们相信“人在情境中”,看待精神病人,首先是人,其次是病,因此我们的服务将是以人为本,回应需要。

(三)强调跨专业的服务意识及能力

众所周知,精神障碍者及家属的问题和需要涉及很多方面,社区康复服务一定是需要包括社工、心理、康复、护理、医疗等不同专业、学科共同参与才可以做得好,社工需要具备跨专业的服务意识和能力,条件允许下可以组建跨专业的工作和督导团队。

(四)重视整合并协调当地资源及服务

经过项目的实施,我们更加相信资源其实就在社区,且可以通过一定的个案管理、服务协调,进行资源整合,以服务于精神障碍者及家庭。

(五)加强社区教育、改善社区环境

长久以来,社区居民因为对精神疾病、精神障碍者不了解而产生恐惧、排斥和歧视,主流社会对精神障碍者的标签和污名,成为严重制约精神障碍者进行社区康复的束缚。因此“人在情境中”,我们要加强社区教育,增加社区居民对精神障碍者的认识和了解,改善社区环境,营造和谐、健康、包容的社区氛围,及对残疾人友好的社区环境。

(六)建立社工成长及支持体系

在现有的服务体系之外,建立社工的能力提升、情绪支持及实务督导体系非常重要,“内外兼修”,支持社工有能力、有心力为服务对象提供长期持续的服务。

五、探讨与评论

目前,成都精神障碍社区康复服务才开始起步并处于探索阶段,利川运用马斯洛需求层次理论为指导、以社区康复框架为支撑,探索精神障碍社区康复服务经验、服务体系,取得了一些经验,但仍有不足之处。

社工相信“人在情境中”,精神障碍社区康复服务要加强推动人和环境的友好互动,在环境中开展生活化的功能训练并进行社区教育和倡导。另外,我们认为在服务的基础上,还应该放眼于政策影响和制度的完善,对于精神障碍者的现实困难及需要,比如长期照护、药物管理、社区康复等,形成报告和政府提案,倡导更惠民的政策和措施。

最后,我们认为精神障碍社区康复服务一定是长期、持续的陪伴式服务。借用香港理工大学梁诗明老师的一句话,“有些东西可以一个人做,有些东西要一群人去做,精神健康社会工作——肯定是要由一代人来做”。