郴州市某煤系地层滑坡成因机制及滑动过程分析

张可能 李斌 戚玉禄 张云毅 左文贵

摘 要 本文以郴州市龙家背滑坡为研究对象,分析该滑坡的成因过程及机理。经勘察研究发现,此滑坡属推移式与牵引式复合型的岩土混合滑坡,破坏模式为典型的拉裂-蠕滑缓动型变形破坏模式。郴州独特的煤系地层是滑坡产生的主要内因,通过UU试验分析二叠系上统龙潭组页岩煤系地层特殊岩土力学性质,总结其力学参数随含水率的升高显著下降的变化规律,并分析对比滑带土室内试验结果,发现经地下水软化后的滑带的含水率约为35%,强度较干燥状态下降约71.4%;坡脚切方施工是最终形成复合式滑坡的触发因素,运用改进毕肖普法计算挖方前后坡脚土体的稳定性,坡体稳定性系数由1.13下降至0.93,坡体失稳滑动。郴州市山岭地区独特的煤系地层,加之春秋多暴雨的特殊气候条件,在工程建设中极易触发产生滑坡等次生灾害。本文依托此龙家背滑坡,分析其破坏过程及成因机理,为今后城市建设中的灾害防治提供参考和理论支持。

关键词 滑坡;煤系地层;成因机制;发育特征;切坡

中图分类号: P642.22 文献标识码:A

Abstract: In this paper, the Longjiabei landslide in Chenzhou is taken as the research object toanalyse the genetic process and mechanism of the landslide. Through investigation and research, it is found that the landslide belongs to the mixed type of rock and soil landslide, which is a typical failure mode of crack—creep. The unique coal-bearing strata in Chenzhou are the main internal reasons of the landslide. The unique coal measure strata in Chenzhou are the main internal causes of the landslide. Through the UU test, the special geotechnical properties of the strata of the upper Permian Longtan shale coal system are analyzed, and the regularity that the mechanical parameters decrease significantly with the increase of water content are summarized. By comparing the results of laboratory tests with slippery soil, it is found that the water content of the slippery soil softened by groundwater is about 35%, and the strength decreased by about 71.4% compared with the dry state. The construction of slope cutting is the trigger factor for the final compound landslide. The stability of the slope soil is calculated by using the improved Bishop method. and the stability coefficient of the slope is reduced from 1.13 to 0.93. The unique coal-bearing strata in the mountain area of Chenzhou and the special climatic conditions of heavy rain in spring and autumn are very easy to trigger secondary disasters such as landslides in construction. Based on the Longjiabei landslide, this paper analyzes its failure process and genetic mechanism, and provides reference and theoretical support for disaster prevention and control in urbanconstruction in the future.

Keyword: landslide; coal strata; genetic mechanism; development characteristics; slope cutting

郴州市地形地貌復杂多样,地处南岭山脉中段与罗宵山脉南段交会地带,以山地丘陵为主,约占总面积的3/4。境内河流密布,雨量充沛, 但年内分布不均,以春秋季降雨为主。且地质构造较复杂, 断层、褶皱很发育, 其中以北北东向规模最大。特殊的地理环境使得郴州长久以来成为湖南省地质灾害的高发区。据湖南省统计局不完全统计, 截止2017年底, 郴州市查明的各种地质灾害隐患点达2170多处,有约120000人生活在威胁区[1]。

近年来不少学者从不同角度对煤系地层岩土体失稳展开研究。张毅等[2]借助瞬态非饱和渗流软件,对降雨入渗条件下煤系土边坡的稳定状态进行模拟分析,降雨对含裂隙煤系土边坡影响较为突出,边坡稳定系数明显降低,危险滑动面多位于表层风化区内。祝磊[3-4]等基于弹塑性接触有限元强度折减法研究了影响煤系土浅层滑坡主要因素的敏感性,发现显著影响煤系土浅层滑坡稳定性的因素有坡高、风化厚度和滑动面岩土体力学参数。并利用非饱和瞬态渗流有限元程序模拟降雨入渗坡体,分析得地下水在风化煤系土路堑边坡体内的渗透迁移对边坡有显著时空影响。李勇[5]等通过Abaqus建立以此边坡为原型的有限元模型,在此基础上运用强度折减法对不同含水率的边坡进行稳定性分析,并结合试验所得的土水特征曲线分析基质吸力对边坡稳定性的影响。目前,大部分研究为室内试验结合模拟的理论分析,基于实际案例进行分析论证的文献较少,且煤系土有典型区域特性,其他地区的煤系土研究结论并不能直接应用于郴州地区。

本文将以郴州市龙家背这一典型煤系地层滑坡为例,通过现场调查、钻探、室内试验及物探分析等多种综合手段,对该滑坡的成因机制和发展过程进行详细论述,并总结郴州地区类似煤系地层滑坡的成因规律及变形特征,为今后的城市基础建设提供参考分析依据。

1 滑坡简介

1.1滑坡规模

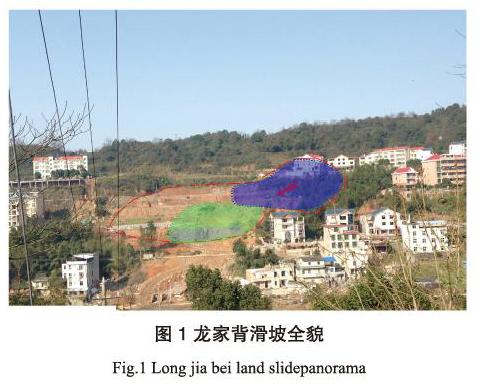

滑坡区场地位于郴州市人民东路延伸段人民东隧道出口处,滑坡体主要物质组成为第四系残坡积粉质黏土、人工填土、强中风化二叠系炭质页岩以及底层中风化二叠系灰岩。滑坡区整体西高东低,分布高程约为185.0~235.0 m。滑坡体最大纵长约260 m,最大宽约150 m,滑坡面积约3.9万m2,平均厚度19 m,滑动方量约48万m3,主滑方向南东向136°。具体滑坡全貌见图1。

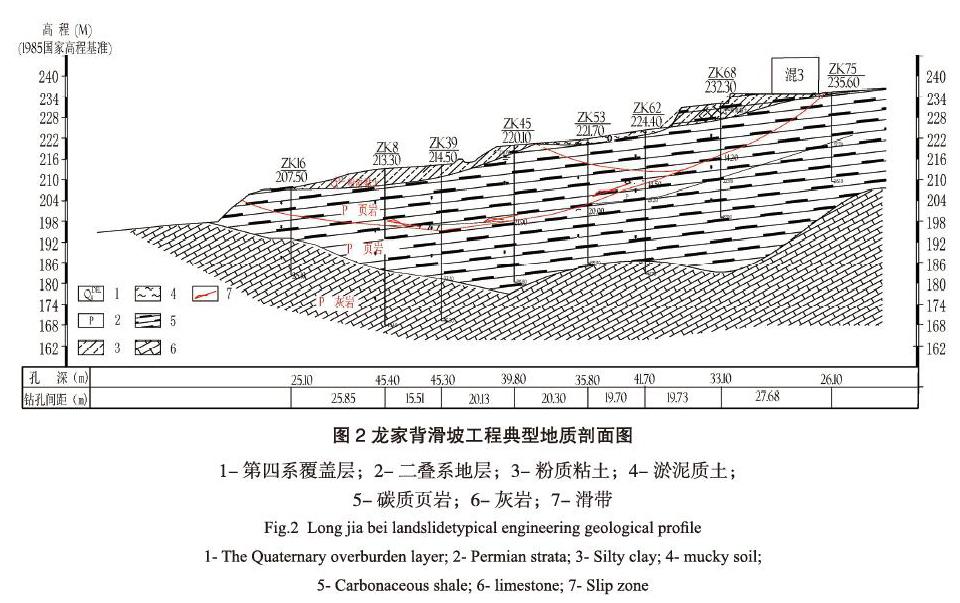

1.2滑坡地层条件

覆盖层:为第四系残坡积粉质黏土和第四系人工填土(Q4eld),总厚度5-15 m,平均厚度约11.0 m。主要分布在滑坡区前缘、坡体上部及顶部。

滑体:除覆盖层外,主要为二叠系上统龙潭组页岩(P2l),沉积成因,分布于滑坡区西部、西北部,岩性为页岩,节理裂隙发育,裂隙中充填方解石脉,层顶平均埋深一般在5.0 m左右,根据钻探资料,其总厚度30-100 m。

滑带:为处于二叠系上统龙潭组页岩层中的强风化炭质页岩,节理裂隙严重发育,夹杂粉质黏土,黄褐色,潮湿-饱和,可塑-软塑状,含水率高,力学强度低。

滑床:主为二叠系下统栖霞组石灰岩(P1q),沉积成因,分布于滑坡区东部、东南部,岩性为灰岩,节理裂隙发育,层顶平均埋深一般在25.0 m左右(图2)。

1.3滑坡区水文地质条件

依据含水层成分、孔隙、裂隙发育程度、赋水性、泉水分布等因素划分含(隔)水层组。第四系为透水层组,该层组土层大部分孔隙发育。基岩上部风化、构造裂隙很发育,含浅层裂隙潜水。下部岩体趋于完整,呈隔水特征。根据区域资料场地岩溶裂隙含水层为弱~中等岩溶裂隙含水层。

松散岩类孔隙水主要接受大气降水补给。径流方式为在孔隙中由高水位向低水位处呈平面式流动。排泄方式以蒸发和向低处以径流为主。

2 滑坡现场调查与分析

2.1滑坡破坏过程

2015年,村民清除坡顶植被,平整场地,修建桩基础房屋。2015年11月上旬,房屋前路面出现少量宽约5 cm的中型裂缝,并伴有10 cm沉降,距房屋后墙约5米范围处,出现不同程度的张拉裂缝,期间房屋周边的渗水点消失。2016年3月下旬,地区持续强降雨(期间降雨量累计达200-250 mm),山体整体发生明显滑动,房后的裂缝扩展为宽约10~50 cm的张拉裂缝,屋前路面沉降变形30~70 cm。同年10月,因即将施工的人民东隧道出口位于山坡坡脚处,根据隧道出口的设计,施工人员对坡脚处进行少量切方,促使此前日趋稳定的滑动再次加剧并扩大,在山坡中部产生平行于坡面走向的张拉裂缝,山坡中部的竹林出现明显的“醉汉林”现象。2017年1月,通过现场勘察测绘,确定此滑坡为最大长约260 m、宽约150 m的滑坡体。

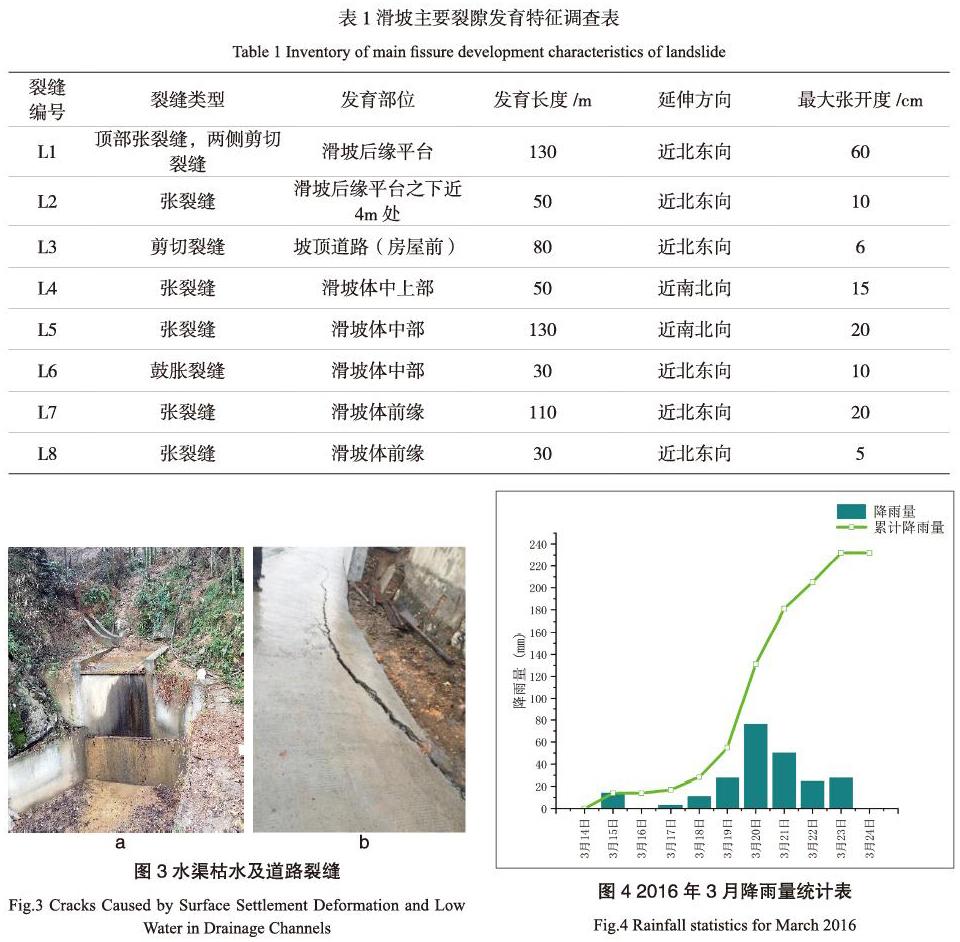

该滑坡体上的变形裂缝及后缘房屋开裂等主要裂缝发育特征描述如下(见表1):

2.2滑坡过程分析

分析滑坡破坏过程,滑坡的破坏模式大致可概括为三个阶段:上部蠕变阶段→暴雨加劇阶段→下部切方拉裂阶段→整体滑动阶段。

第一个阶段:2015年11月前至次年3月,屋前路面出现裂缝和沉降变形(图3a)。此间因坡顶修建桩基础建筑物和道路,铲除坡顶植被,促使雨水下渗,同时改变坡体水文地质环境,堵塞自然排水通道,房屋附近设置的排水渠道枯水(图3b)。地下水径流不畅,使得泥页岩层长期受到水体浸泡,其物理力学性能降低,形成软弱夹层滑带,产生坡体局部范围的推移式滑坡。

第二个阶段:2016年3月下旬,因持续强降雨(图4),地下水位升高,诱发滑坡变形加剧,坡顶道路沉降加速,路面裂缝由图1b中5cm加剧到约1.5 m。(图5)滑动范围进一步扩大。

第三阶段:2016年10月,因规划的郴州市人民东路隧道出口恰位于山坡坡脚,施工单位为隧道施工在坡脚区域进行少量切方,扰动土体,坡脚应力重分布,使得稳定性较差的下部土体失稳,形成牵引式滑坡(图6)。

第四阶段:在2016年底,坡顶路面沉降变形持续增加,后缘加速下挫。因下部土体失稳滑动后,坡体上下部相互作用影响,形成整体贯通的滑动带,最终形成此推移式与牵引式复合型的岩土混合滑坡。

3 滑坡成因要素分析及计算

根据调查结果分析,该滑坡变形受地形地貌、地层岩土性质、水文地质条件及人为因素控制。滑坡产生的主要内因为区域炭质页岩煤系地层的岩土特性,而外因则为工程开挖坡脚导致滑坡失稳。基于定性分析,通过室内试验和理论计算,继续深入分析滑坡的成因机制。

3.1岩土性质

龙家背滑坡地区主要是以下地层:粉质粘土层、强风化炭质岩层和中风化炭质岩层(二叠系上统龙潭组)。煤系地层的矿物成分主要是叶蜡石、高岭石、伊利石及石英,而叶蜡石、高岭石及伊利石,富含亲水性矿物,遇水易软化,而深部的炭质页岩中-微风化层透水性属相对不透水层。依据Baum RL& Reid ME提出的“浴缸模型”,这种地层结构为水体下渗后接触部位饱水、软化, 抗剪强度降低, 形成軟弱面提供有利的地层条件。

在滑坡中部采集较均匀的原状煤系土,进行三轴不固结不排水试验(UU),测得场地内碳质页岩的抗剪强度、粘聚力和内摩擦角同含水率之间的关系如图7:

由图7可以看出,该地区炭质页岩的抗剪强度与含水率密切相关,随着含水率增加,其抗剪强度显著降低。相对内摩擦角而言,其粘聚力受含水率影响较大,随含水率增加其粘聚力呈直线下降。而内摩擦角随含水率先增后减,变化幅度相对较小。

在滑坡形成的整过程中,经历了郴州地区的一个整水文年,其中,尤以2016年3月变形加剧时的降雨量最为显著,据郴州市气象局的监测数据,期间龙家背地区降雨量丰富且持续,有200~250 mm的降雨过程。雨水入渗势必抬高地下水位,浸泡滑带土,使得体积含水量显著提高。

现场取样试验,滑带土的内摩擦角为19°,粘聚力为9kPa。对比试验数据,现场取样试验结果与室内试验数据较一致。可估计原状滑带煤系土的含水率约为35%,此时的强度相较于干燥状态下的碳质页岩降低约71.4%。

3.2施工因素

山体最终形成大规模滑坡的另一诱发因素为因隧道施工而引起的坡脚切方。施工引起的坡脚小规模开挖造成坡体应力重分布,坡脚产生应力集中现象,造成坡脚土体失稳,使坡体下部形成局部牵引式滑坡,坡体下部的滑动同时也影响上部推移式滑坡的加剧,最终贯通滑动面,形成大范围复合式滑坡。

通过选取典型滑体剖面图,考虑煤系地层物理力学参数与含水率关系,针对此特殊地层改进毕肖普条分法,计算坡脚切方前后坡体的稳定性系数,对比分析坡脚小规模挖方对坡体稳定性的影响。计算公式如下:

式中ci与φi根据各条块含水率情况逐个确定对应值,其他参数与毕肖普法一致。通过分条块计算,在天然工况下,开挖前后稳定性分析结果如表2所示。

分析计算结果,在坡脚土体小规模开挖前坡体整体趋于稳定,但稳定性系数仅有1.137。坡脚部分土体开挖后,坡脚应力重分布,坡体突破临界破坏点,稳定性系数降至0.93,整体失稳,变形加剧。

4 结论

根据郴州地区煤系土边坡破坏的工程案例,结合该地区地质条件,对开挖条件下煤系土边坡的破坏类型、模式、机理及破坏原因等进行了分析和总结,取得以下结论:

郴州市龙家背滑坡产生的内因为地层物质结构含炭质类软岩,其力学性质随含水率升高而急剧降低,为形成软弱层提供良好条件;春季连续强降雨使大量雨水入渗,加剧滑坡成型;切方坡脚土体是诱发滑坡产生的触发因素。

分析表明,郴州地区的煤系土滑坡变形一般会经历三个阶段:前期蠕动变形阶段、软弱夹层(滑带)形成阶段与成型阶段。前期蠕变阶段产生大量地表裂缝,中期雨水入渗浸泡碳质软岩形成软弱夹层,后期滑带贯通,滑体加剧变形。

试验表明:此类煤系地层具有遇水易软化、强度水敏性高的特点。因此,在选取土层的物理力学设计参数时,应综合考虑区域水文地质条件和降雨量,选择合理含水率下的力学参数,而不是仅依据钻孔采样的室内试验数据。

参考文献/References

[1]陈宾. 彬州地区残坡积土工程边坡过程稳定性研究及控制[D]. 中南大学, 2010.

[2]张毅, 韩尚宇, 郑军辉. 降雨入渗对含裂隙煤系土边坡稳定性影响分析[J]. 公路工程, 2014(1):10-13.

[3]祝磊, 洪宝宁. 煤系土浅层滑坡的影响因素敏感性分析[J]. 长江科学院院报, 2011, 28(7):67-71.

[4]祝磊, 洪宝宁. 降雨作用下煤系土路堑边坡稳定分析[J]. 岩土力学, 2009, 30(4):1035-1040.

[5]李勇, 雷学文, 孟庆山,等. 非饱和玄武岩残积土强度特性及其边坡稳定性分析[J]. 公路交通科技, 2017, 34(5):50-56.

[6]谢云峰.湖南省郴州市梨树山滑坡的成因机制及防治[J].中国地质灾害与防治学报, 2006, 17(3):165 -166.

[7]田卿燕, 肖春发, 吕建兵. 粤北山区高速公路煤系地层滑坡机理分析[J]. 铁道科学与工程学报, 2008, 5(5):61-64.