中国城市“沉浮”,谁在主宰?

涂圣伟

城市,让生活更美好。城市犹如人体,有收缩和衰变,必然也会有扩张和新生。我们已经习惯城市蔓延生长,也意识到城市不可能一直扩张。有人说城市增量发展时代已经结束,有人却说中国城市社会建设才刚刚起步。在我国规模宏大的城镇化进程中,城市的沉浮与兴衰,必将广泛影响中国乃至世界的未来。那么,谁又在主宰城市“沉浮”?

一、数亿人口终将定居何处?

地球上最早的城市,出现在公元前3500年至3000年的青铜时代。城市的出现,标志着人类开始走向成熟和文明。尽管全球城市面积只占到地球表面积的2%,但目前却集聚了全世界超过一半的人口。我们已经熟知,中国农耕文明长期领先世界,事实上古代中国城市建设,也曾长期居于所处时代的前列,而且出现过当时享有世界盛誉的大都市。

唐代长安城面积超过80平方公里,人口超过100万,长安城中百万家。北宋时,我国拥有10万人口以上的城市近50座,而那时伦敦、巴黎、威尼斯、佛罗伦萨的人口都不足10万。至19世纪初,全世界有10个拥有50万以上居民的城市,6个在中国。只是进入近代以来,百年动荡和战乱,城市发展放缓,甚至出现停滞。

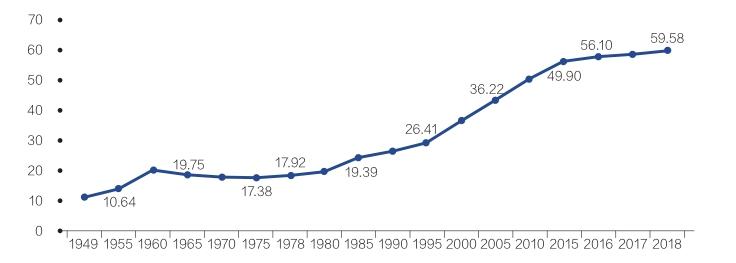

新中国成立以来,我国城镇化道路一波三折。如果将70年一分为二,改革开放前的30年,城镇化进展十分缓慢,城镇化率仅提高7.3个百分点;之后的40年,城镇化发展加快,年均提高比例超过1个百分点。40年的时间里,我國城镇人口增加约6.6亿人,差不多相当于2个美国人口的总和,5个日本人口的总和、10个英国人口的总和。

城镇人口大量增长,我国城市数量却没有明显增长。1949年-1997年,我国城市数量由132个增加到668个,此后城市数量不增反降,2017年为662个。由600多个城市承载8.3亿的城市人口,我国城市数量显然偏少。与发达国家相比,也是如此。据《城乡一体化蓝皮书:中国城乡一体化发展报告(2017)》,美国3亿多人口,城市数量超过1万个;日本1亿多人口,城市数量有787个。如果参照日本的设市标准,中国城市数量应该为7000多个,如果按照美国的设市标准,中国城市数量大约4万个。

从未来20年-30年趋势看,如果城市数量不发生变化,这一矛盾还将继续。假设按照我国人口峰值约14.5亿人计算,当户籍人口城镇化率达到70%时,还将有4亿的城镇户籍人口增量。显然,人口做加法,城市做减法,这个平衡很难、也不可能长期维持。

二、“双缩”城市:“用脚投票”时代到来

城市发展本质上是一个自然历史过程,有其自身规律,无论我们喜欢还是不喜欢,规律都发生着主导作用。这个基本规律,就是兴衰交替。

人口增量流动阶段,城市不断蔓延扩张。各地造城热情高涨,新城新区遍地开花。据几年前国家发改委城市和小城镇中心的一份数据,全国县及县以上的新城新区数量3500多个,规划人口达到34亿,约相当于全国人口规模的2.5倍,能装下全世界近一半人口。

图1:中国人口城镇化率变化

如今,人口增长和流动拐点已至,城市扩张的故事有了新插曲,城市间的竞争场景也悄然发生变化。国家发改委近期印发的《2019年新型城镇化建设重点任务》,首次公开提及“收缩型城市”。事实上,我国城市收缩早已出现,只是被增长和扩张的光芒所掩盖。据清华大学建筑学院副教授龙瀛的研究,在2000年到2010年间,我国有180个城市的人口在流失。

城市犹如人体,是一个有机体。收缩甚至衰退,都不应过度解读。事实上,由于产业转移、人口老龄化等,20世纪70年代以来,全球约有超过四分之一、欧洲约40%、北美约十分之一的城市出现了人口流失、产业衰退以及随之而起的“城市收缩”过程。

人口缩减和产业萎缩,其实并不可怕,也还远远没有结束。从竞争人才到竞争人口,城市间的博弈将会加剧,在国土空间上“用脚投票”的流动人口,已经也必然带来更多的收缩型城市,也终将催生出一批新生城市。

三、城市新生的力量

衰落与新生总是交替起伏。在一批收缩型城市瘦身强体的同时,未来“三类城市化地区”将得到新生发展,并决定数亿城镇户籍人口增量最终定居何处。

(一)第一类:中心城市:大国大城的引领力

“大城市病”是因为人口过多吗?

从全球范围看,人口向城市、城市人口向超大城市集聚的趋势并没有结束。据联合国2012年《世界城市化展望》,到2025年,全球1000万以上人口城市比例还将提高到13.6%,较1970年提高10.7个百分点,而50万以下人口城市比例则会下降19.2个百分点。

我国大国城镇化进程尚未结束,人口向大城市集聚的趋势没有根本逆转。实现数亿新增城镇人口定居,各类城市都要发挥作用,其中,大城市和超大城市的作用不可替代。目前看,仅靠北上广深难以完全胜任,还需培育一批能承担国家和区域职能的中心城市。

提到发展大城市,不少人喜欢与“大城市病”挂钩,并将此作为控制特大和超大城市人口的理由。事实上,所谓“城市病”不是因为人口过载,而是我们的城市规划、建设和治理水平跟不上,人口并不是也不应该成为城市的负担。据卓贤等研究发现,北京和上海人口分布呈现“内极密外极疏”的时空失衡特征,即中心城区拥挤效应较高,居间和外围区域集聚效应不足,昼夜人口差异大,在整体人口密度不太高的情况下,产生了较为严重的城市病。

城市群需要中心城市引领,大国城镇化需要更多的大城市来承载,高质量发展大城市和超大城市是客观趋势。

(二)第二类:中小城市:不可替代的独特功能

为什么农村人口迁移在空间上是“跳跃式”的?我国城镇化有一个不同于西方国家的显著特点,就是农村人口迁移是“跳跃式”的。农业转移人口大多从农村直接进入大城市和超大城市,要么生活在农村、要么就生活在大城市,在地理空间上不是梯次转移的。

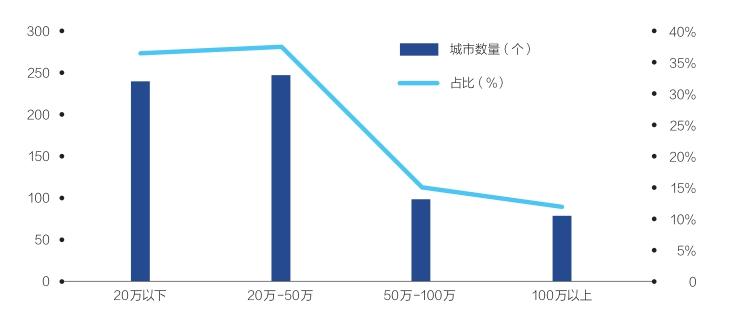

“跳跃式”转移背后,反映了我国城镇体系的一个结构性缺陷,即中小城市发展不充分。我国城区人口百万以上的城市有78个,50万-100万人口的中等城市占比只有15%,20万以下的Ⅱ型小城市占比也只有36.1%。中小城市成长还有很大空间。

中小城市发展不充分,一个重要原因是配置公共资源的能力处于弱势。事实上,我国实行的是按行政等级配置公共资源的管理体制,公共资源配置与行政级别挂钩,城市行政级别越高,支配公共资源的能力也就越强。在这方面,中小城市处于明显弱势地位。

事实上,我们并不缺中小城市的后备力量。目前,全国镇区人口超过10万人的特大镇有238个、超过5万人的中型镇有885个,很多已经具备城市的人口规模、经济体量,但在管理权限上仍然按照乡镇标准,“小马拉大车”,发展受到極大限制。

改革往往由问题倒逼而产生,又会在不断解决问题中深化。为促进中小城市健康发展,2017年政府工作报告提出,“支持中小城市和特色小城镇发展,推动一批具备条件的县和特大镇有序设市”。

正是这一年开始,尘封了20年的“撤县设市”解冻恢复,目前已经有17个县获得设市的批复。同时,特大镇扩权赋能也不断推进,中办国办印发的《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的指导意见》提出,对吸纳人口多、经济实力强的镇,可赋予同人口和经济规模相适应的管理权。

图2:中国城市城区人口数量分布

我们有理由期待,未来会有更多新生中小城市出现。这些中小城市究竟会在哪里出现,大概率在现代化的都市圈内,与中心城市构成多层次空间结构。

(三)第三类:特色小镇:特有的生命力

“风过后”特色小镇是不是已经穷途末路?

当外海的潮水进入窄而浅的河口后,波涛激荡堆积往往会形成潮涌。林毅夫教授将潮涌一词引入经济学领域,提出“潮涌现象”,用于形容一些需求前景良好的行业,在政府政策鼓励下出现大量企业相继投资导致产能过剩的现象。特色小镇建设,显然是典型的潮涌现象。

特色小镇风起于浙江,兴盛于全国。当特色小镇一哄而上,各种乱象和变形走样问题便开始集中暴露。相关部委祭出“杀招”后,特色小镇降温不少,哀鸿一片。不少人由此认为,特色小镇已经穷途末路。

当争议声四起,当方向难辨时,在浙江湖州市德清地理信息小镇,国家发展改革委相关部门组织召开了以“坚持规范纠偏、典型引路两手抓,推动特色小镇有序发展”为主题的全国特色小镇现场经验交流会。会议主题已然明确,特色小镇不是要不要发展的问题,而是如何实现高质量发展的问题。特色小镇之所以重要,是因为其有特殊的生命力。

特色小镇的生命力,首先体现在其角色的特殊性。联动新型城镇化和乡村振兴,客观上需要这样一些“非镇非区”的载体,来推动城乡融合发展。同时,当城市居住成本、营商成本日益攀升,特色小镇又为人口和产业“双转出”提供了一个不错的选择。当高铁极大压缩时空距离,现代通讯手段让随时随处在线成为可能后,一些产业在生态环境好、交通便利、文化资源丰富的地区重新集聚就成为了可能,这种集聚的形式,就是特色小镇。

曾有评论说,“城市的成功,就是国家的成功。城市的命运,决定着地球的命运”。从人口流动到定居的趋势,我们看到城市新生的力量依然强劲。未来“三类城市化地区”,将决定超过数亿城镇户籍人口增量最终定居何处。随着中国城镇化进入下半程,城市兴衰沉浮还将继续交替上演。

(作者任职于国家发改委产业经济与技术经济研究所;编辑:苏琦)