“出走”的历史文化名城

文丨■ 文 君

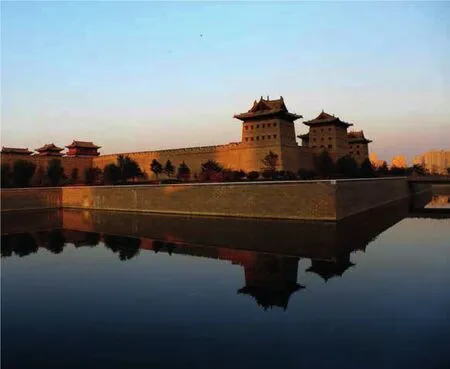

平遥古城

今年以来,历史文化名城频上热搜——国外,有法国巴黎圣母院发生大火,造成塔尖倒塌,建筑损毁严重,是世界历史文化遗产的一大损失,令人世界人民惋惜;国内,住房和城乡建设部、国家文物局发文通报批评山东聊城、山西大同、河南洛阳、陕西韩城、黑龙江哈尔滨等五座国家历史文化名城因保护不力,导致国家历史文化名城历史文化遗存遭到严重破坏,历史文化价值受到严重影响。并要求,5月31日前,整改不到位的城市,将被撤销其“国家历史文化名城”称号。一时间,“历史文化名城究竟该怎样生存与保护?”的讨论不绝于耳!

有“史”才能有“名”

泱泱中华,五千年文脉,在很多地方留有厚重印记。我国的百余座国家历史文化名城大多是一些文化底蕴深厚,因发生过重大历史事件而青史留名的城市,它们代表的是中华历史文化最为厚重的部分。

正是因为看重这些历史赋予城市的印记,我国于1982年开始设立国家历史文化名城制度。国务院曾于1982年、1986年、1994年先后批准了三批共99座国家历史文化名城。从2001年起开始单独批准增补,迄今为止先后增补了35座,总数达到134座。

我们应当清楚地知道这134座城市之所以能被列为“历史文化名城”,正是因为其身上承载着千年的文脉印记。

此次通报的背景是,2017-2018年,住建部、国家文物局组织开展了国家历史文化名城和中国历史文化名镇名村保护工作评估检查。此次检查,由各省上报各自历史文化名城情况,再在每个省选一两个城市抽查。

这五座被点名通报批评的城市,它们有的曾是王朝都城,有的曾是历史上的经济重镇,有的曾发生过重大历史事件……在中华文化灿若星海的浩浩长河中,它们各自凭借自己独一无二的历史文化基因占据着一席之地。时光流转到现在,这些历史文化名城也成为我们触摸历史、回顾历史的一扇宝贵的窗口。

由此可见,历史文化名城当初是因“史”留“名”的,“名”一定离不开“史”,而“史”一定是有载体的。一座城市的文化载体,可能是一座古建筑、一件文物、街边不起眼的一砖一瓦,可能是一段唱腔戏文,一篇传说故事,一项传统技艺,亦可能存在于常住于此的居民拥有的独特习俗当中……这都是拥有丰富历史文化城市的迷人之处。这些历经岁月和时间洗礼的历史文化用固态与活态、静与动的方式相互交织、相互缠绕,丰满着城市的血肉与灵魂,逐渐成为城市吸引力、竞争力的核心品牌,是一座城市散发出来的气质,是有别于其他地方的独特文化内涵。

而据通报称,这次被点名的5座历史文化名城,它们被批评的原因分别是在古城内大规模拆建并进行房地产开发、在古城内拆真建假、在历史文化街区违反规划大拆大建、在古城内成片拆建破坏山水环境、搬空历史文化街区居民并长期空置。其实,不管是大拆大建、拆真建假,还是搬空居民、长期空置,都可以用一句话来概括,那就是历史的印记被一一抹去。

毫无疑问,这与中国大众逐渐崛起的审美意识与精神需求背道而驰——当历史印记被逐渐抹去,这些城市所具备的历史文化底蕴也会就此消失,那些气质与内涵也将荡然无存,它与钢筋水泥的其他现代城市再无不同,也难再撑起“历史”二字应有的内涵,又何来“名城”一说?

历史藏在细节里,刻在千百年传承下来的一砖一瓦上,那些拆真建假,用一张图纸复制而来的“古城”,好听点叫“仿古”,不好听就叫“赝品”。

有“史”才能有“名”,这个道理很好懂,但在具体的实践中,前文中提到的几座城市没有平衡和拿捏好保护和发展的关系,导致丢了历史砸了招牌。为了追求一时快速的经济增长,而最终的宿命却是被遗忘。

缘何“出走”?

头顶着“历史文化名城”的光鲜称号,有些城市太想打出这个招牌吸引游客,于是急功近利,在规划和建设中野蛮粗暴,大拆大建,使古城的历史气息淹没在毫无生气的钢筋水泥中;有的城市则把居民全都赶出历史文化街区,使这类街区失去原真性。

据《南方周末》记者的报道,从几张谷歌地图就可以看见聊城这座千年古城在十年内的大变样:2006年,古城街巷纵横,保持旧有格局;2011年,一片废墟,几乎只剩全国重点文物保护单位光岳楼等几处完好的建筑;2017年,废墟上挤满了崭新的仿古别墅。

从古城保护到房地产开发项目,从保护到拆迁到重建,这十年,聊城到底经历了什么?

聊城市因古有聊河而得名,地处山东西部,冀鲁豫三省交界,是明朝时京杭大运河沿岸的重要贸易城市。6000多年前,聊城即有大汶口文化古城,先后创造了史前文化、运河文化、红色文化等,《水浒传》《金瓶梅》《聊斋志异》《老残游记》著名典籍中描述的许多故事发生在聊城。

官方通报的“在古城大拆大建、大搞房地产开发问题”,指的是聊城市里面的东昌古城。

据史料记载和媒体报道,东昌古城是平原军事城池的优秀代表。它始建于宋代,格局方正,城外环绕着国内面积最大的人工护城河——东昌湖。城高池深,易守难攻,历代多次战争,都攻城不破。

建国初期,中央定下了“保护古城,开辟新区”的规划方针。在此之后的六十年里,古城还是那座古城,依旧慢慢悠悠过着属于自己的日子。1994年,凭借东昌古城保存较好的古建筑和历史街区,聊城评上了“国家历史文化名城”。

然而,随着时间的流逝与社会的发展老城区的“慢慢悠悠”“停滞不前”变成了许多人眼里的“破破烂烂”。20世纪90年代,中国的市场经济开始逐步成型,全国各城市开始血拼GDP,聊城也不想躺在历史的功劳簿上“睡大觉”,想拼一拼,搏一搏。这时候,老城的慢生活显得有些“不合时宜”,既拖了城市经济增长的后腿,也拖了人民生活水平提高的后腿。

有聊城网友回忆自己小时候看东昌古城的情景:“我从小在聊城古城区旁边的东关街长大,说实话,小时候古城区一片破烂,夏天下雨从没进去过,因为周边都被淹没至膝盖深,家家户户都是堆水泥袋子挡门口,腥臭味很大。”网友甚至用“贫民窟”来形容那时的老城,认为为了保留古建而让本地居民“苦不堪言”。

要保护古城还是发展经济?很显然聊城选择了后者。

2009年,聊城市政府做出重大抉择,实施古城保护与改造。联合投资商,请来顶尖规划团队,砸上38个亿,打算把东昌古城打造成“全市旅游业的龙头”。大批房地产项目一拥而上,古城街区几乎全部推倒,居民拆迁住进了安置楼房,“贫民窟”变成了“富人别墅”,一排排仿古建筑拔地而起。

在当地政府眼里,这是老城居民、政府、开发商三者都得利的事情,而唯独缺少了专家认可。目睹这一切,时任住建部副部长仇保兴曾点名批评聊城“拆真名城,建假古董”。中国历史文化名城委员会副主任、曾筹划和主持了平遥古城申报世界文化遗产的曹昌智非常惋惜地说:“古城里的传统格局和历史风貌,全毁了”……专家们的遗憾、惋惜与痛心之情与当地政府和居民的感受,产生了两极分化。

无独有偶,大同从八年前的历史文化遗存保护的明星城市,到如今被住建部、国家文物局点名通报批评的城市,也成为引发舆论哗然的一个焦点。

因为大同市在当年曾经受到时任国家文物局局长单霁翔先生的高度评价,他说,由时任大同市长耿彦波主导的旧城改造“一是实现了我们长期以来主张的‘离开旧城,建设新城’的主张,二是纠正历史的错误,把古城、把云冈石窟周围那些杂乱无章的影响世界遗产景观和古城风貌的建筑进行清理,使历史真实的面貌重复回现”。因保护历史遗存有方,时任大同市长的耿彦波还于2011年6月荣获第四届“薪火相传——中国文化遗产保护年度杰出人物”荣誉称号。耿彦波离任大同市长时,万人为其送行。民众的支持,更是为重建城墙、拆民居建仿古建筑的“大同模式”戴上了光环。

如今,八年过去,大同从保护明星到破坏罪人,这个反转需要关注历史文化遗存的人士认真研讨。中国历史文化名城学委会副主任委员张广汉参与了对大同和洛阳的评估检查,他认为,“耿彦波修的仿古建筑,是他从榆次(耿彦波曾改造过山西榆次老街)带来的晋中风格,和大同本身的雁北民居并不相符。”

“拆真名城,建假古董”显然不对,但聊城和大同的争议都在于拆掉老城区破旧的民房、将居民安置到小区楼房的做法,确实能改善当地居民的居住环境,赢得当地居民的支持。

这也是引发我们对历史文化遗存保护理念和做法产生困惑的源头——难道保护历史文化遗存和改善人民生活水平与居住条件就是一对不可调和的矛盾吗?

遗产该怎样保护?

历史文化名城在现代南京大学政治学教授、古城保护者姚远认为,居住条件恶化不是拆除历史街区的理由,反而表明了当地政府在历史文化街区的社区治理、民生改善工作上存在严重的短板。“这是因果倒置。”

城市发展与建设时期面临一种全新的挑战,就是呼啸而来的城市现代化建设浪潮。我们在城市建设当中对古建筑的保护并非是僵死的。时代要向前发展,城市要有机更新,人民群众的居住和生活条件要得到逐步提高,这就要求城市建设更新是必须的进程。

然而,改善民生并非要全部推掉古迹。

曹昌智以平遥古城举例:“平遥的建筑基本原汁原味地保留下来了,也没有要求古城居民全部迁走,旅游不是一样发展得很好?旅游为古城居民提供了工作,他们就能留下来并且安居乐业。”

城市的历史文化街区不但记载了过去城市的大量文化信息,而且还不断记载着当今和未来城市发展的大量信息,不仅过去是人们生活和居住的场所,而且现在和将来都将继续发挥它的功能,展示城市居住生活方式和习俗的自然演进,都是“活的历史”,具有永续利用的动态性。

意大利对老建筑和老街区的保护与改造方式灵活多样:首先,采取“整体性保护”的原则。即在历史文化遗产保护上既要保护有价值的古建筑,还要保护生活在那里的居民原有的生活状态和生活方式;其次,最好的保护是利用。意大利不少古建筑仍作为办公场所或住宅使用。以首都罗马为例,总统府奎里纳莱宫和总理府基吉宫都始建于16世纪;第三,社会资本赞助修复。意大利采取企业或个人赞助或捐助的方式来资助一些规模较大的专业修复工程,而“回报”企业的是广告效应和形象提升。

法国于1962年颁布的《马尔罗法》中则提出,保护历史环境的目的应当是促进城市的发展。因此,对历史地段的保护与利用应该结合起来,为保护区焕发生机提供多种途径,而不仅限于对历史遗产的封存。应该利用各种合理有效的方法和手段,促使历史地段合理的新陈代谢。完全保护、合理修复以及改造再利用都是可以采用的方法。由此可见,即便是在历史地段内,针对文物建筑进行的适当的改扩建或进行再利用,都是合理可行的方法。

大同古城

所有这些针对建筑遗产所采取的措施,都有一个对建筑具体价值的分析的前提,要对建筑进行分级。有些建筑要采用博物馆式的保存方式,有些建筑可以不改变使用性质继续利用,以便保护,有些则可以只保存外观,而对内部进行完全的改造。以上种种途径,都可以使古建筑在得到有效保护的同时被合理地利用,使其发挥自身的效用,与现代城市开发建设良好地协调配合。

曹昌智指出:“我国134个国家历史文化名城都编制了保护规划。但是一些规划往往束之高阁,做做样子,没有认真实施。地方只是利用文化遗产资源和国家历史文化名城的金字品牌,搞过度旅游开发和商业地产开发。”

然而,耗费巨额资金改造出的古城,因为到处都有的“同款”,遭遇“门前冷落鞍马稀”的现状。这些城市普遍忽视了有原住民居住的历史街区的价值,也忽视了对旅游业态的选择,只一味强调改造。

我们应当认识到,“历史文化名城”不是一块招揽游客、吸引客商的金字招牌,更多的是一种责任,一种担当,历史文化不代表“老气横秋”,不是阻碍城市发展的“绊脚石”,它是城市的一种重要资源,一种气质,一种底蕴。

对历史文化老城区和老街区的保护绝不是为了社会中的一部分人而把另一部分人的生活封存在历史里供人观赏和感叹,而是将其视为城市文化发展到高级阶段时所出现的以历史文化资源为依托的、特殊的城市更新方式。

不论在哪个时代,哪个国家,城市文化都是在“发展与保护”的摇摆里跌跌撞撞前行。

历史文化保护要做到全民共识。只有专家、学者、群众、业主和政府有关部门等都形成共识,保护工作才能有坚实基础——政府牵头定下改造基调,再以街巷风貌管控导则为建设指导依据,组织小范围内的居民进行片区改造协商,提供专家技术支持……我们期待能尽快探索出一种保护模式,既能留住了历史记忆,也满足了人民群众对美好生活的期待。