云南恐龙的“崛起”

杨正纯

云南的恐龙自从发现到如今,已整整80多年。但是,自许氏禄丰龙在世界闻名之后,云南的恐龙热却度过了半个世纪的低温阶段,直至改革开放后,1987年云南恐龙才又开始重新“崛起”!恐龙化石和新产地发现连连不断。1995年以来到如今,已发展成为以“云南禄丰恐龙国家地质公园”和“云南世界恐龙谷”为代表的、将云南旅游推向世界的重头戏。

由于自1987年至今30余年来,云南各地新发现和发掘、研究恐龙的工作,是由不同的系统或单位进行,在以往的报道和展出说明中,多局限于某地区、某单位和某件事上,即使在叙述中涉及到全云南省概况,往往会回避或遗漏了一些重要事件。

本文将从20世纪30、50、60年代开始,特别是1987年至今30余年来云南省内文化、地质、教育、国土、科普、旅游等部门、单位,与恐龙相关的成果综合起来,成为一篇从未有过的,比较客观、全面地概括云南恐龙化石发现、发掘、修复、装架、研究、保护、科普和开发利用的文图集锦。以献给对开发云南恐龙事业做出贡献的以杨钟健院士为首的所有发现者、保护者、发掘者、研究者、修复装架者、开发者和爱好者。纪念云南恐龙发现80周年(编者注:本文收稿于2018年)。

我国古脊椎动物学奠基人杨钟健先生,率领前中央地质调查所昆明工作站的卞美年、王存义,于1938年10月8日,在禄丰县城以北黑龙潭村附近首次发现了恐龙化石。10月28日至11月10日,在沙湾发现并发掘了一具完整的中型蜥龙类骨架化石。经杨钟健研究,于1939年4月2日,在中国地质学会昆明分会第三次论文会上,发表了《禄丰恐龙之初步观察一文》,将这具化石命名为许氏禄丰龙。并带领与会学者到翠湖中央地质调查所昆明办事处,参观正在修复的许氏禄丰龙化石。之后,杨钟健根据对禄丰的大量化石进行系统研究,确立了禄丰蜥龙动物群。从此,云南的恐龙,就在世界上出了名。

但在之后的半个世纪中,除了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国地质博物馆、上海自然博物馆等单位在禄丰、武定等地进行过恐龙调查和发掘外,在云南省内,仅有云南省博物馆、昆明地质学校、禄丰县文物管理所和云南省地质博物馆及其他一些地质单位,在安宁、禄丰、宣威、武定、巍山、双柏等地,先后调查发现过恐龙化石,但仅做过一些见骨采骨的零星采集。昆明地质学校1958年虽然在禄丰采掘过14个脊椎骨化石、1964年在宣威采掘过脊椎骨、肢骨的化石,但都在库房中几乎遗忘而沉睡了30年。因此,自1939年至1987年的近半个世纪中,云南省内就没有再展出过一具比较完整的真实恐龙化石。

据曾任云南省地质博物馆第三任馆长的笔者了解:解放后省内见到最早的,也仅有云南省博物馆于2 0世纪50年代末,在昆明连云巷旧址陈列展出过许氏禄丰龙骨架石膏模型和采自安宁的一支带爪后肢骨。但这些模型和标本在省博物馆搬迁新址后,就再未展出过。

当时中、小学生集邮活动正兴起,笔者还买了《中国古生物》邮票,其中第2枚就是“禄丰恐龙”,这枚邮票可是中国发行的第1枚恐龙邮票,也是世界上的第一枚恐龙邮票。

1979年,云南省地质博物馆成立,为了展现云南这一重要地质特色,负责古生物工作的笔者为馆内设计、制作了许氏禄丰龙骨架浮雕模型和禄丰蜥龙动物群生态复原景箱。

1982年冬,因从事相同专业的缘故,笔者去拜访昆明市文物管理委员会的文物考古专家胡绍锦先生,胡绍锦拿出几张在晋宁县拍的照片,问杨正纯是什么?笔者看后大喜,用三个手指散开在桌子上狠狠地按了几下,兴奋的说;“恐龙脚印!重大发现!”胡绍锦为笔者与他的看法相同而深感高兴。

同年12月22日,受昆明市文物管理委员会邀请,笔者和地质博物馆创馆馆长肖永福先生等到晋宁夕阳考察,进一步证实了他们在妖精塘地点发现的恐龙足迹化石。这属于恐龙足迹化石在云南省内的首次发现。

我们当时就意识到这些珍贵的恐龙足迹化石保存极好,比较集中,应当原地保护,争取今后开发,有利于这个贫困山区的发展。于是约定不要采掘,进行保护,对足迹进行了野外实地翻模。

1983年4月1日,我国著名恐龙专家、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的董枝明老师,在市文管会有关人员陪同下,对夕阳恐龙足迹和地层进行了科学考察,充分肯定了此项发现。

这年的4—5月,昆明市文管会派王云到云南省地质博物馆学习,同笔者一起进行了夕阳恐龙足迹模型复制工作。制作的足迹模型,每套4件,双方各保存一套,由市文管会转赠晋宁文管所和夕阳乡政府各一套。

之后,笔者及其地学科普伙伴,分别带领昆明第十中学地学研究组和昆明市青少年地学爱好者协会,先后到夕阳考察。以“学习地学知识,探索恐龙奥秘,遵守文物法规,保护家乡资源”为宗旨,开展参观、考察活动。

由笔者编导,昆十中及其地学研究组相配合,昆明教育电视二台拍摄的电视片《神秘的足迹》,同笔者编导的另外三部电视片,统统被选入30届国际地质大会上展映。

1984年3月1日至4月3日,昆明市文管会胡绍锦、程明与北京自然博物馆李建军、饶成刚,在夕阳乡联合系统考察,并对夕阳的恐龙足迹化石,进行了一次大规模发掘。在这地区,连续新发现了7个足迹带,之后胡绍锦继续寻找,又有了新的发现。经过多次考察,共计发现637个恐龙足迹化石。这样的发现,在全国都是罕见的。

考察泥灰岩上密密麻麻的足迹化石,那些恐龙犹如在这里跳过迪斯科

画恐龙

做恐龙

经专家研究和系统分类,夕阳的恐龙足迹共有13属,22种。其中有12个新属,21个新种。打破了全国恐龙足迹化石发现种类和数量的记录。

这一时期的暑假,笔者在昆明市科协的支持下,在昆明创办了首届“讲恐龙、看恐龙、画恐龙、做恐龙、找恐龙和唱恐龙”的少年恐龙探奇班。

笔者及其地学科普伙伴一道,带领昆明市青少年地学爱好者协会的青少年还考察了禄丰恐龙化石产地。

20世纪80年代早、中期,世界恐龙热不断升温,国内很多产恐龙的省份,都热衷于恐龙的发掘、研究和陈列展出。

这件古董,是杨钟健在禄丰挖恐龙那段岁月,笔者的父亲在上海美专读书时用的皮箱。1964年笔者因用它为学校装了一满箱恐龙化石,把皮箱原来的提手都提断了(后用粗铁丝代替)

这是笔者1970年参加哀牢山铬矿会战时,利用休息天找翡翠未果,用哀牢山玉(属蛇纹石玉)在哀牢山上,自己雕琢的蜥脚类恐龙

但云南似乎一时还没有想起这件事。

直至1987年,我国继半坡遗址和秦始皇兵马俑坑之后,又一大型现场博物馆,也就是当时我国第一座专业性恐龙博物馆、世界三大恐龙遗址博物馆之一的自贡恐龙博物馆竣工、开馆了!

正好也就是这1987年的春天,迎来了云南省地矿局建局30周年局庆。和志强省长光临庆典活动,视察了云南省地矿局大院内的云南省地质博物馆。和省长看到馆内只有许氏禄丰龙骨架浮雕模型、禄丰蜥龙动物群生态复原景箱模型、夕阳恐龙足迹模型和一个恐龙爪骨及两个脊椎骨化石,就对局里和馆内有关人员说:“现在国内外恐龙搞得那么热,四川自贡都建成了一个很大的恐龙博物馆,而我们云南那么早就是产恐龙化石出名中外的省份,却连一条恐龙都没有,你们去找两条嘛!”

和省长才作了指示,地矿局就立即行动,马上落实。1987年4月上旬,云南省地矿局领导通过全省地质资料处李方夏处长,向地质博物馆安排了寻找恐龙的工作,指定此项工作由笔者全权负责。

笔者童年时代在自然老师马光祖启发下,对矿物岩石、珠宝玉石和地质古生物产生浓厚兴趣,并开始采集各类标本。1959年,笔者亲眼见到了昆明连云巷省博物馆内展出的许氏禄丰龙石膏模型和一件采自安宁县的带爪恐龙后肢化石,流连忘返,被这种史前庞然大物深深吸引住了。

这次接受任务后,笔者首先将寻找恐龙的地点定在武定。因为笔者1964年春在武定地质实习期间,根据昆明工学院地质系65级王玉辉、杨素华大姐姐提供的线索,利用星期天的休息时间,邀约了刘孟昭、赵宝成、张其刚、李同禄等五位同学在武定一个名叫火烧房的地方,发现和清理出两条原地埋藏的羊一般大比较完整的恐龙化石,以及较多的异地埋藏零散的中型恐龙骨骼化石。本想建议学校组织采回做标本,但请到现场查看的吴全生老师,却以“本次实习领导未安排此项任务,实习即将结束,要立即返回学校”为由拒绝。笔者只好用自己实习垫的棉絮和油布垫上,用土深深掩埋了那两具化石。用自己实习携带装行李的一只大皮箱,装了满满一箱异地埋藏的零星骨头化石,带回了学校。

笔者为了纪念他在武定第一次找到恐龙化石,利用他在滇中地区发现的蛇纹石玉,雕了一只恐龙。

但往事已过24年,当笔者和副馆长王世勋4月上旬到武定火烧房寻找,那儿早已因农田基本建设面目全非,哪里还有恐龙的踪影?之后,请814地质队和武定地质技校人员作向导,在武定高桥、尖山铺寻找,除在中侏罗统下部的打磨山段地层中发现一件蜥脚类巨大股骨外,无大收获。

于是,只好把工作重点转移到恐龙的老窝——禄丰。

到了禄丰,笔者邀请了当地化石爱好者,回乡知识青年王涛(现任禄丰县国土资源局地质遗迹管理所所长,其父亲王正举先生是禄丰县文物管理所文物考古技术干部,禄丰石灰坝古猿等化石地点发现者,后来禄丰新洼金山龙的发现者,笔者的老相识)作向导,开展调查寻找。

王涛说禄丰南面有个新发现恐龙化石的地方,叫阿纳,于是4月11日先带我们到川街阿纳,但只找到一些异地埋藏的零星骨头。

禄丰侏罗纪红色地层

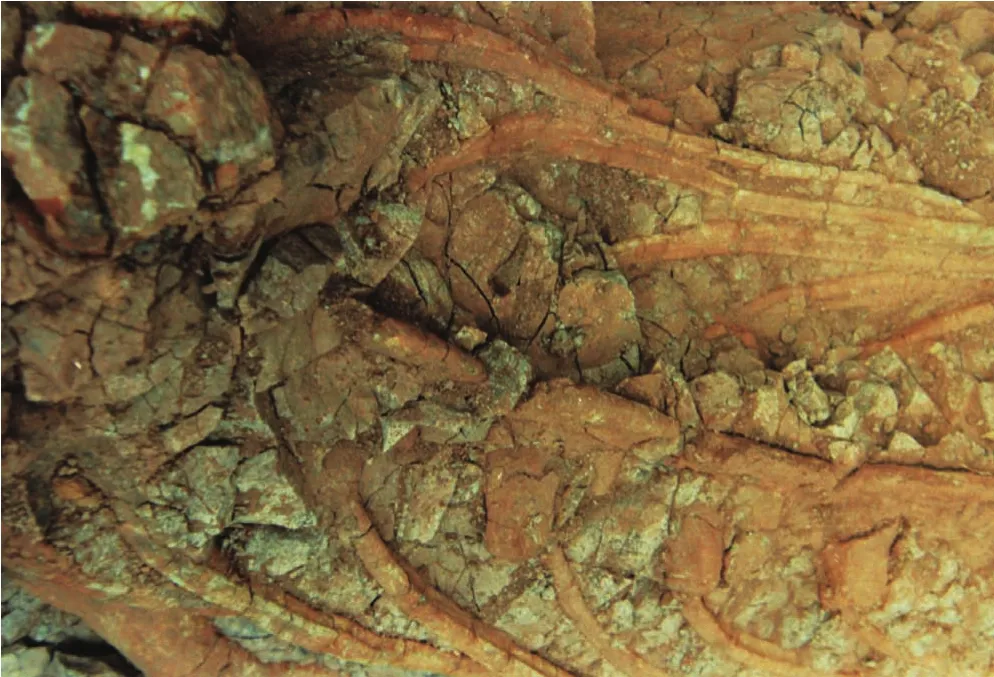

胸部骨骼化石

腹部骨骼化石

我们后来回到禄丰盆地,在禄丰县电视台旁的山地调查寻找时,笔者见到一个小山丘上红土表面突出了一个圆环状的石头,凭借对动物解剖学的经验、认定是一个管状肢骨的横断面。顺着往里面揭开,原来是一具许氏禄丰龙的躯干化石,头、颈和尾部缺失,胸部、腰带和部分肢骨保存完好。

以往云南省内的一些单位,发现恐龙化石,都是以“见骨采骨”的方法进行采集。由于笔者从小对雕塑、翻模工艺及其材料相当熟悉,以及他阅读过很多古生物学和古脊椎动物发掘的书籍,因此在这一次,笔者全权指挥其他人员和民工,采用套箱的正规发掘方法,将化石连同围岩,用特制的大木箱套住,再用石膏等填充材料填充固定进行发掘,运回室内再将石膏和围岩慢慢凿开,将化石认真修理出来。

王涛(右)在棠海村附近发现的恐龙化石地点

进行下套箱前的清理

化石整体用一个大套箱套采

像这样采用套箱发掘脊椎动物化石,在云南省内还是第一次。

笔者认为:这件化石用一个大套箱整体套采,连同围岩,保留原来真正埋藏形态展出最好。于是,1993年被日本“中国恐龙大展”特意选到日本横滨展览。

5月3日,我们到了禄丰棠海村附近调查寻找时,王涛见到一个红土小山丘上,孤零零的有一蓬草,这蓬草就是靠下面有一条横着鼓鼓的石头,托住土壤、种子和水份而生,凭他的经验,好像有戏可唱!他高兴地爬上去用手把草一趴,一段光滑的恐龙大腿骨展现眼前!大家沿着此骨往里慢慢清理,显示出一个个连续的腰椎,顺着往前慢慢揭露开来,是一条比较完整的匍匐状的原蜥脚类恐龙化石。除了头部和尾部缺失,其他部位都比较完整。

化石的躯干用三个套箱套采,肢骨和颈部用石膏包采。

省地矿局副局长张翼飞(左5)、总工程师范承均(左2)及秦德厚(左1)、徐道谦(左6)等领导视察发掘现场

工作人员与电视台人员合影(后右1馆长施加辛、2笔者、4魏汉达、5王涛、8副馆长王世勋)

省地矿局向省文化厅申报批准后,这批化石才被运到了云南省地矿局地质博物馆。

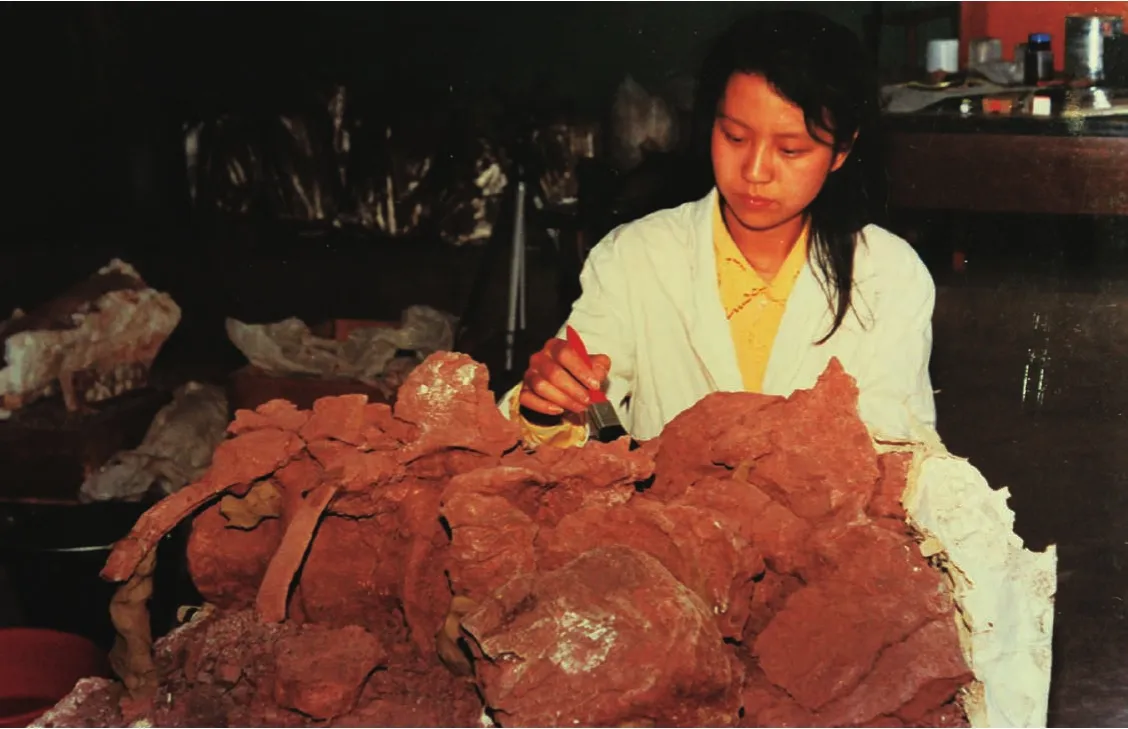

领导安排笔者负责组织工作班子,对这批化石开箱进行了修复装架。由于化石出露或接近地表,风化极为严重,很多部位碎裂成很多碎块,给修复工作带来极大困难。对一点点碎骨进行清理、粘接成块,再合成每块骨头。这是一件非常认真细致的工作,如果细小碎块粘接不准确,误差累积下来,大块间的接口就不吻合。

当每块骨头粘接修复完成后,对化石进行研究,鉴定为杨钟健先生早年命名的巨型禄丰龙,是禄丰龙属中体型较大的一个种。

根据巨型禄丰龙的解剖特征,对化石缺失的头部和尾部进行了复制,再根据解剖学和生态学特征的研究,进行装架设计。

昆明钢窗厂的几位钳工师傅,依据装架构件设计图纸,作好金属构件,再将一块块化石骨骼上架,这具恐龙化石终于装架成功。

1988年9月24日~10月6日,云南省举办首届民族艺术节,这具恐龙化石在艺术节昆明会场工交展览馆展出,使云南民众首次在省内亲眼目睹了这一史前庞然大物。这条恐龙被誉为云南民族艺术节上的一颗明星。

笔者的助手胡咏红认真修理化石

骨骼化石上架

1988年首届云南民族艺术节上,云南省地质博物馆在省内首次展出的真实恐龙——巨型禄丰龙化石,被誉为云南民族艺术节上的一颗明星

1 993年1 1月至1 994年4月,应台湾地区“中国研究文教基金会”邀请,这具恐龙及昆明史前“大板桥人文化”遗物和山东省恐龙等古生物化石,在台湾台北、桃园、彰化员林、宜兰罗东等地“侏罗纪博览会”展出。这是大陆恐龙首次赴祖国宝岛台湾展览。

在云南省地质博物馆执行省地矿局寻找、发掘恐龙化石任务的同时,省地矿局区域地质调查大队也接受了同样的任务。他们于1987年4月底,组成了区调队寻找恐龙化石专题组,对历史上发现恐龙化石较多的禄丰金山镇大凹乡一带14平方千米的地区进行调查,查清该区地质状况和恐龙化石的分布、埋藏规律。

专题组在禄丰张家凹发掘出了一堆埋藏形态散乱的,包括颈、胸、肋骨、荐椎,腰带、尾骨的原蜥脚类恐龙化石,个体长度推断8.4—10米。这具化石,后来由区域地质调查大队移交给了云南省地质博物馆。

1989年春,昆明地质学校地学博物馆馆长黄渝,清理了学校标本室库房中陈放积压了30年的恐龙化石。

据当时主持发掘恐龙化石、后来协助黄渝在学校库房清理化石的罗惠麟老师说,宣威的标本打开后已风化成碎末,无法修复。黄渝只好将保存较好的禄丰金山镇张家洼朝风寺北500米发掘的的21个脊椎骨化石,复制了缺失部分骨骼模型,进行了装架,在昆明地质学校地学博物馆展出。

也正是1987年5月云南省地质博物馆在云南省内(禄丰)首次正规发掘了两具恐龙化石之后,紧接着当年的6月和7月,云南分别在晋宁和易门县有了恐龙化石新地点和大批恐龙化石的重大发现,这些笔者将在后续文章中一一道来。

台湾地区彰化员林侏罗纪博览会