尿素硝酸铵调节碳氮比促进小麦秸秆堆肥腐熟

李 帆,王 静,武 际,叶 寅,刘 泽,朱宏斌*

(1 安徽省农业科学院土壤肥料研究所,合肥 230031;2 养分循环与资源环境安徽省重点实验室,合肥 230031;3 安徽省农业科学院作物研究所,合肥 230031)

秸秆是农业生产中主要的产物之一,也是主要的农业废弃物,2015年我国主要农作秸秆资源量约7.19亿t,其中氮 (N)、磷 (P2O5)、钾 (K2O) 养分总资源分别为625.6万t、197.9万t和1159.5万t[1],秸秆通过高温堆肥发酵生产有机肥是秸秆养分资源高效利用的有效途径之一,可有效避免因秸秆长期高强度直接还田所引起的病虫害加重的风险[2]。秸秆好氧堆肥过程中必须添加氮源以降低秸秆原料过高的C/N比,从而促进微生物对堆肥中有机物的分解和腐殖化,国内外研究多采用畜禽粪便作为氮素调理剂[3-4],然而不同来源畜禽粪便中氮含量的差异性导致秸秆堆肥工艺中各种原料间的配比差异性极大[5],不利于秸秆堆肥规模化生产和秸秆有机肥产品质量的标准化控制。同时以畜禽粪便作为氮素调理剂还潜在着重金属、抗生素等环境风险因素[6-7],在当前国家大力推进的果菜茶有机肥替代行动中,农户在茶树等经济效益较高的作物施肥上拒绝使用含有畜禽粪便的商品有机肥,而更倾向于采用纯植物源的有机肥,因此选择能够替代畜禽粪便的氮素调理剂是生产高品质秸秆有机肥的关键。

研究表明,利用化肥作为补充氮源加快秸秆堆肥[8]可满足绿色食品生产的要求,一般采用尿素将秸秆原料C/N比调节为25~35左右[9],而不同氮肥品种之间氮素形态的差异对秸秆堆肥过程中氮素形态变化和有机碳分解过程的影响尚缺乏系统研究。尿素硝酸铵溶液 (urea ammonium nitrate solution,UAN)是以硝酸铵溶液、尿素溶液为原料按比例加工而成的新型液态氮肥,我国自2013年农业部正式将UAN列入肥料登记目录后,发展尚在起步阶段,相关的研究也仅限于水肥一体化应用和肥效方面[10],将其作为秸秆高温堆肥的氮素调理剂用于生产植物源有机肥具有较好的应用前景。堆肥适宜C/N比的确定与原料中有机碳被微生物降解的难易程度有关[11],小麦秸秆中纤维素、木质素等难降解有机物的含量高达60%以上,其易降解有机碳的含量显著低于畜禽粪便堆肥,因此探索小麦秸秆堆肥过程中UAN的适宜用量对加快堆肥进程十分重要。为此本研究以UAN作为氮素调理剂,研究不同UAN添加量对小麦秸秆堆肥腐熟进程及氮素形态变化的影响,探索适宜于规模化、标准化生产的秸秆堆肥技术,为植物源有机肥生产提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料与装置

试验在合肥科友生物科技有限公司有机肥发酵车间进行,供试小麦秸秆取自周边农田,风干后经粉碎机粉碎至粒径 ≤ 2.0 cm,尿素硝酸铵溶液采购自安徽淮化股份有限公司。堆肥原料基本性状见表1。

堆肥试验装置为自制加工的塑料桶[12],桶底部和桶壁上开有直径2.5 cm的通气孔若干,有效填装容积50 L,塑料桶中填装物料后随机均匀摆放在长 ×宽 × 高为 1.2 m × 1.2 m × 1.2 m 的堆肥池内,桶四周和底部填充小麦秸秆进行保温。堆肥周期50 d,在堆肥第0、3、6、10、20、30、40、50 d采用人工对塑料桶内堆肥进行充分的搅拌混合,同时分上中下三层进行多点采样混合均匀,用于指标测定分析。

表 1 堆肥原料基本性状 (干基)Table 1 Properties of composting materials (Dry matter)

1.2 试验设计

试验设4个处理,称取小麦秸秆20 kg,分别添加尿素硝酸铵溶液1.36、0.92、0.66、0.48 kg,调节秸秆堆肥的起始C/N依次为15、20、25、30,同时补充水分调节含水率为65%左右,每个处理混合均匀后分装到3个塑料桶中作为3次重复。

1.3 测定指标及方法

于每天08:00和15:00,用水银温度计测量堆肥内温度和环境温度,多点测定取平均值代表当天的温度;每次翻堆取样后的样品一部分鲜样测定pH值、电导率、种子发芽率指数、铵态氮、硝态氮等指标,另一部分置于阴凉处风干粉碎后过0.15 mm孔径 (100目) 尼龙筛,用于测定全氮、总有机碳、纤维素、木质素、灰分等指标。

其中pH值和电导率EC测定采用样液比1∶10(m/V) 浸提电极法;NH4+-N测定采用靛酚蓝比色法;NO3--N测定采用紫外分光光度法;总氮测定采用硫酸-水杨酸-催化剂消化法;总有机碳测定采用重铬酸钾容量法;灰分测定采用马弗炉550℃灼烧法;纤维素、半纤维素、木质素的测定采用范氏(Van Soest) 洗涤纤维分析法[13],利用VELP FIWE-6型纤维分析仪进行测定分析。

堆肥有效积温的计算[14]:

式中,T为堆肥有效积温 (℃·h);Ti为i时间的堆肥温度 (℃);15为堆肥反应的生物学零度 (℃);为Ti持续的时间 (h)。

氮素损失率的计算参照Paredes等[15]的方法,即假定堆肥过程中灰分总量无损失,推导得出氮素损失率的计算公式:

式中,N0为堆肥初始样品全氮含量 (%);H0为堆肥初始样品灰分含量 (%);N50为堆肥第50 d时全氮含量 (%);H50为堆肥第50 d时灰分含量 (%)。

种子发芽率指数 (GI)[16]测定:新鲜堆肥样品与蒸馏水按照1∶10 (m/V) 混合振荡1 h,过滤取滤液。在9 cm培养皿中垫一张滤纸,均匀摆放20粒雪里蕻种子,加入10 mL浸提液,在25℃黑暗条件下养48 h后测量发芽率和根长,每个样品3次重复,同时以蒸馏水作对照。计算公式:

1.4 数据处理

采用Microsoft Excel 2007、SPSS20进行数据统计分析,统计分析方法采用ANOVA法进行方差分析、Duncan法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 堆肥过程中温度、pH值及电导率变化

图 1 堆肥过程中温度变化Fig. 1 Temperature variation during composting

表 2 不同C/N比处理堆肥过程有效积温Table 2 Effective accumulated temperature during composting under different C/N ratio

由图1可知,C/N比为15、20、25、30的处理温度都经历了快速升温、高温持续和降温三个阶段。各处理均在2 d内迅速升温到50℃以上,由表2可见,堆肥能达到的最高温度随着C/N比的升高而增加,各处理间达显著性差异 (P< 0.05);C/N25和C/N30的处理50℃以上的高温持续时间为7~8 d,满足无害化处理的要求[17],而UAN用量较大的C/N15和C/N20处理仅1~2 d,高温持续时间短,未达到无害化标准。以堆肥有效积温超过10000℃·h作为判定堆肥基本腐熟的条件,高C/N比的处理 (25、30)和低C/N的处理 (15、20) 之间差异显著 (P< 0.05),其中C/N30处理仅用10 d,较C/N15处理缩短6 d;经过50 d的堆肥后C/N25处理有效积温最高,其余各处理间未达显著性差异 (P> 0.05)。

图2表明,整个堆肥过程中各处理的pH值变化趋势基本一致,都经过一个先上升后下降再缓慢回升的过程。初始堆肥pH值受UAN添加量影响明显,随着UAN用量增加而升高,pH值范围在6.79~7.94之间,堆肥开始后的0~3 d各处理的pH值快速升高到8.29~8.78,随后开始不同程度的下降,其中C/N30、C/N25的处理pH值分别于第10、20 d下降至最低值5.77、5.69后即开始缓慢回升,而C/N20和C/N15的处理pH值下降过程持续到第30和40 d,分别达到6.61和6.68。整个过程中高C/N比(25、30) 条件下堆体的pH值下降速度和幅度均大于低C/N比 (15、20) 的处理。至堆肥结束,C/N15、C/N20、C/N25、C/N30的处理pH值分别为7.71、7.63、7.89、7.66,各处理间差异不显著 (P> 0.05)。

EC代表了堆肥中可溶性盐分的含量,4个处理EC值总体表现为前期不断升高,于30~40 d达到最大值后缓慢下降。整个堆肥过程中EC值随着UAN用量的增加而升高,至堆肥结束C/N15、C/N20、C/N25、C/N30的处理EC值分别为9.12、7.42、6.25、4.59 mS/cm。

2.2 堆肥过程中总有机碳、总氮及C/N比变化

图3表明,随着堆肥中有机物的降解总有机碳含量持续下降,至堆肥结束,C/N15、C/N20、C/N25、C/N30的处理总有机碳含量分别较堆肥初下降了8.29、9.18、12.48、13.49%,高C/N比 (25、30) 的处理与低C/N比 (15、20) 的处理之间其差异性显著 (P< 0.05),表明UAN用量的过大反而不利于秸秆中有机质的降解。

堆肥中的氮主要来源于UAN,因此堆肥初期全氮含量随着UAN用量减少而降低,C/N15 > C/N20 >C/N25 > C/N30,随着堆肥过程的进行,堆体中全氮含量不断升高,至第50 d,各处理全氮含量分别较堆肥初增加了76.1%、72.0%、83.7%、53.3%,以C/N25的处理增幅最大。

图 2 堆肥过程中pH值和电导率的变化Fig. 2 Dynamics of pH and EC values during composting

图 3 堆肥过程中有机碳、全氮及C/N变化Fig. 3 Dynamics of total organic carbon, total N and C/N ratio during composting

堆肥初始C/N比差别较大,范围在16.9~29.3,随着堆肥中有机质含量减少和总氮含量的升高,C/N呈现出逐渐降低的趋势,而且各处理间的差距逐渐减小,至堆肥结束C/N15、C/N20、C/N25、C/N30的处理的C/N分别降低至9.42、11.72、12.68、18.04。

2.3 堆肥过程中半纤维素、纤维素及木质素变化

堆肥物料中的有机物主要来源于秸秆,主要成分包括半纤维素、纤维素和木质素,其组成和含量变化反映了堆肥腐熟的效果。表3显示,经过50天的堆肥C/N15、C/N20、C/N25、C/N30的处理半纤维素含量较堆肥初下降了30.50%~50.91%,各处理间差异显著 (P< 0.05);纤维素含量较堆肥初下降了42.36%~55.85%,差异显著 (P< 0.05);木质素含量较堆肥初下降了15.28%~29.38%,除C/N25和C/N30两个高C/N的处理间差异不显著外,其余均达显著差异 (P< 0.05)。可见,秸秆堆肥中有机物组成以纤维素的含量最高,其次是半纤维素和木质素。从降解效果来看C/N25和C/N30的处理半纤维素、纤维素和木质素的降解率均显著高于C/N15和C/N20的处理。

2.4 堆肥过程中NH+-N、NO--N变化及氮素损43失率

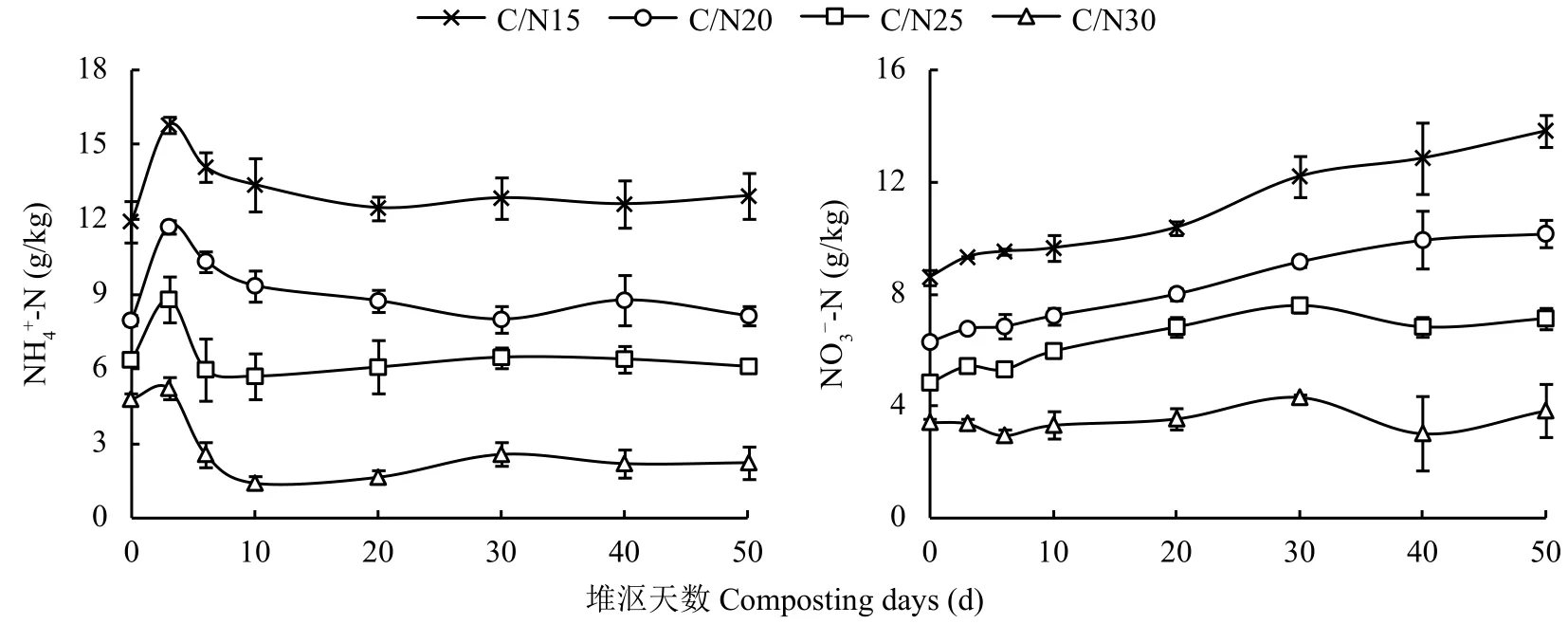

图4表明,物料中的NH4+-N含量随着UAN用量的增加而升高,堆肥初期的0~3 d,C/N15、C/N20、C/N25、C/N30处理NH4+-N含量快速升高到最大值,分别为15.77、11.70、8.79、5.23 g/kg,从第3 d开始,各处理NH4+-N含量迅速回落并趋于稳定,至堆肥第50 d,C/N15和C/N20处理NH4+-N含量分别较堆肥初增加8.52%和2.29%,C/N25和C/N30处理NH4+-N含量则分别较堆肥初减少4.14%和53.02%。

随着UAN用量的增加堆体中NO3--N含量相应升高。整个堆肥过程中NO3--N含量呈现出不断升高的趋势,其中0~10 d NO3--N浓度升高缓慢,10 d后NO3--N浓度快速增加,其中C/N25和C/N30的处理NO3--N含量到30 d基本稳定,而C/N15和C/N20的处理NO3--N含量上升过程一直持续到50 d。至堆肥结束,C/N15、C/N20、C/N25和C/N30处理NO3--N含量分别较堆肥初增加60.56%、61.24%、47.07%和11.91%。

表 3 堆肥开始 (0 d) 和结束时 (50 d) 物料中的有机物含量及降解率 (%)Table 3 Contents and decomposing rate of organic matter fractions at the beginning (0 d) and end (50 d) of compost

图 4 堆肥过程中NH4+-N和NO3--N含量变化Fig. 4 Dynamics of ammonium and nitrate contents during composting

通过第0 d和50 d时堆体中全氮和灰分数据计算得到堆肥过程中的氮素损失率,C/N15、C/N20、C/N25、C/N30处理分别为34.89%、28.99%、22.08%、7.37%,随着UAN用量的增加,氮素损失率升高。

2.5 种子发芽率指数 (GI) 变化

图5表明,C/N15处理的种子发芽率指数于第20 d升高到24.2%后即开始持续下降,而C/N20、C/N25、C/N30处理整体上随堆肥时间增加不断升高,分别在50 d时达到51.6%、81.5%、109%,一般认为当GI ≥ 50%时,堆肥达到基本腐熟,当GI ≥80%时[18],堆肥达彻底腐熟,由此判断C/N15的处理至堆肥结束仍未达到腐熟,C/N20、C/N25、C/N30处理分别于50、30、20 d时GI超过50%,基本达到腐熟,至50 d时C/N25、C/N30处理GI均超过80%,达到彻底腐熟。

图 5 堆肥过程中各处理的种子发芽率Fig. 5 Germination indices under different treatments during composting

3 讨论

3.1 添加尿素硝酸铵对秸秆堆肥腐熟度的影响

秸秆堆肥中添加UAN可以有效降低秸秆物料的C/N比,为微生物提供所必须的氮素营养,但UAN用量不宜过大,当C/N低于20时会对堆肥腐熟过程产生不利影响。C/N15、C/N20的处理50℃以上仅维持1~2 d,无法满足无害化要求,可能是由于低C/N条件下有效碳源不足对微生物的活性产生了抑制作用造成的。有研究表明,随着堆肥体积的增大高温持续时间延长[19-20],堆肥效果与工厂规模化生产的实际情况越接近,本研究各处理高温持续时间与同类研究[21]相比较短,主要是由于试验装置规模较小和秸秆原料松散不利于保温造成的[22]。随着C/N升高,堆肥高温期延长和有效积温增加的规律与张强等[23]的研究结果相一致。

堆肥初始pH值随UAN用量的增大而升高,堆肥初期温度迅速上升的过程中,物料中易降解有机质的分解产生大量的铵态氮累积使得堆体pH值在0~3 d快速升高到8.29~8.78;随后秸秆中半纤维素、纤维素等大分子有机物逐步分解为小分子有机酸从而导致pH值的降低,随着堆肥时间的进一步延长,小分子有机酸被逐步矿化分解,堆肥的pH值缓慢回升并趋于稳定。堆肥过程会产生大量小分子有机物及盐离子,会导致电导率偏高等问题,有可能在植物根系形成反渗透压将根系中的水分置换出来,使根尖受到损伤进而丧失吸收水分和营养的能力。堆肥前期有机物降解过程使得EC值不断升高,第30~50 d随着堆肥腐殖化进程和芳构化程度提高[24],各处理的EC值开始缓慢降低。UAN用量过大同样会对堆肥EC值产生不利的影响,因为UAN中含有大量NH4+、NO3-离子形成可溶性铵盐、硝酸盐,导致各处理的EC值整体上随着UAN用量的增大而升高,本研究中物料C/N越低,堆肥EC值越高的规律与Li等[25]利用猪粪 + 膨润土堆肥的结果相类似。目前我国尚没有关于有机肥中EC值的限量标准,黄绍文等[26]对全国18个省 (市) 畜禽粪便类商品有机肥的调查结果显示EC平均值为23.5 mS/cm,远高于本试验堆肥结束时4.59~9.12 mS/cm的结果,说明采用秸秆为主要原料的植物源有机肥盐分含量要显著低于畜禽粪便有机肥。因此秸秆UAN堆肥产品若作为有机肥和土壤调理剂使用,其产生土壤盐渍化的风险相对较低。

种子发芽率指数是用来判定堆肥腐熟度最敏感、最可靠的指标,至堆肥结束时C/N15和C/N20的处理均未达到彻底腐熟 (GI < 80 %),有可能是UAN添加量过大,给堆体中带来高浓度的NH4+和NO3

-,使得盐分含量过高对种子萌发产生了毒害造成的影响。期间,C/N25处理第20 d和C/N30处理第10 d的下降可能是受到堆体pH值降低 (< 6.0) 的影响。

3.2 添加尿素硝酸铵对堆肥中氮素形态变化和氮素损失率的影响

堆肥初期的0~10 d,NH4+-N含量波动剧烈,而此时堆肥正处于高温持续阶段,也是堆肥过程中以氨挥发的形式产生氮素损失的主要阶段[27]。堆肥中NO3

--N含量0~10 d增速缓慢而后期加快同样是受到堆肥温度的影响,硝化细菌活性在40℃以上时受到抑制[28],随着堆体温度下降,硝化反应增强,NO3--N含量迅速升高。堆肥过程中有机氮经矿化作用转化为NH4+-N、NO3--N,同时部分氮素经过微生物代谢合成转化为腐殖质态的有机氮。秸秆UAN堆肥原料中的氮主要来自UAN,其成分包含7.5%的铵态氮,7.5%的硝态氮和17%的酰胺态氮,堆肥起始物料中无机氮NH4+-N和NO3--N浓度分别高达4.79~11.9 g/kg和3.45~8.60 g/kg,远高于采用畜禽粪便作为补充氮源的秸秆堆肥中起始NH4+-N、NO3--N浓度。随着UAN用量的增加堆肥中无机氮的比例对应升高,C/N15、C/N20、C/N25、C/N30处理中初始无机氮占总氮的比例分别为75.8%、69.0%、64.9%和52.4%,经过50 d的堆肥发酵,各处理中无机氮占总氮的比例分别下降到63.1%、51.9%、41.7%和25.4%,对应各处理中有机氮的比例则较堆肥初提高了52.4%~66.0%,而且以C/N25的处理有机氮增幅最高,其次是C/N30的处理。堆肥过程的中后期有机氮比例持续稳定增加,说明堆肥腐殖化作用加强,在微生物的作用下形成复杂的腐殖质态有机氮,从而提高了氮素的稳定性。该结果与徐路魏和王旭东等[29]利用蔬菜废弃物 + 生物质炭堆肥中非酸水解有机氮含量持续升高的结果类似。

有机废弃物堆肥过程中氮素损失的途径包括高温碱性条件下的氨气挥发、局部厌氧条件下的反硝化脱氮和降水造成的氮素淋溶,其中以氨挥发造成的损失占氮素总损失量的44%~99%,是堆肥过程中氮素损失的主要途径[30]。畜禽粪便堆肥过程中通过添加秸秆等物质提高C/N比可以有效减少氨挥发从而降低氮素损失率,贺琪等[31]利用鸡粪 + 小麦秸秆堆肥的结果表明,C/N比越低,氮素损失率越高,本研究结果与其一致,随着UAN用量加大C/N降低,氮素损失率升高。因此,适宜的UAN用量不仅可以促进秸秆腐熟,同时还能减少氮素损失和降低堆肥成本。

3.3 添加尿素硝酸铵对堆肥中有机物降解的影响

堆肥过程实质上是微生物对不稳定有机物进行分解并将其转化为无机物或稳定的腐殖质的过程。小麦秸秆 + UAN堆肥前20 d,有机碳的分解缓慢仅占整个堆肥过程有机碳分解总量的13.2%~25.4%,而中后期有机碳的降解速率明显增加,与鲍艳宇等[32]的研究结果略有不同,这主要是堆肥原料的差异造成的。畜禽粪便堆肥原料中含有大量的易降解有机物包括淀粉、脂类化合物和蛋白质等在高温期降解剧烈,而小麦秸秆 + UAN堆肥中有机物的主要成分为纤维素、半纤维素和木质素等高分子聚合物,难以被微生物降解,是限制堆肥中有机碳降解的关键因素[33]。堆肥过程中真菌对纤维素、半纤维素和木质素的降解起重要作用,而大多数的真菌属于嗜温真菌,在5~37℃下生长良好,最佳温度范围在25~30℃[34],在没有外源添加高效菌株的条件下,小麦秸秆UAN堆肥在20 d后温度下降至30~40℃范围内,半纤维素、纤维素、木质素的降解加速使得有机碳分解速率大于高温期。

4 结论

1) 以尿素硝酸铵作为氮素调理剂进行小麦秸秆高温堆肥,可有效降低物料C/N比,当C/N比低于20时会造成堆体升温困难和高温持续时间过短,C/N25、C/N30的处理温度均可达到无害化要求。

2) 添加尿素硝酸铵的小麦秸秆堆肥过程中,氮素形态受尿素硝酸铵用量影响显著,铵态氮、硝态氮等无机氮比例随尿素硝酸铵用量增大而升高,氮素损失率随着C/N比降低而升高,堆肥过程中有机态氮比例升高。

3) C/N30处理发芽指数达到109%,对植物完全无毒害,发酵腐熟效果最好。