高密度电法在环境地质调查中的应用浅析

余伟林, 孟 陈, 王 骏

(湖北省地质环境总站,湖北 武汉 430034)

随着中国城市化建设的飞速发展,全国各大城市频繁发生各种地质灾害,内蒙古鄂尔多斯、山西大同等地因为地下过度挖掘造成了严重的地面崩塌,甘肃兰州、湖北武汉等地也因为临水地域环境有地面沉降、塌陷情况发生,这些日渐频繁的地灾问题严重威胁了人们的生命安全,也为工程建设带来了较大的安全隐患。因此,近些年全国各地都开始着手环境地质调查工作,物探作为一项成熟的技术手段也得到了广泛的应用。在物探方法的选择上,地质雷达只能局限于地表浅层并且信号不稳定;地震法施工成本高,在城市受到的人文干扰较大;普通电法工作效率低,横向分辨率达不到寻找小异常体的要求。综合考虑,高密度电阻率法具有成本低、效率高、采集的信息丰富、抗干扰能力强、适用范围广等优点,成为解决当前城市环境地质问题的一种重要且可靠的手段[1]。然而,随着高密度技术的应用范围不断扩大,物探技术人员在实际工作中会遇到一些问题,只有通过实践经验的积累,并结合理论知识,才能不断地发现问题、解决问题,满足今后地质工作的需求。

1 工作原理和方法

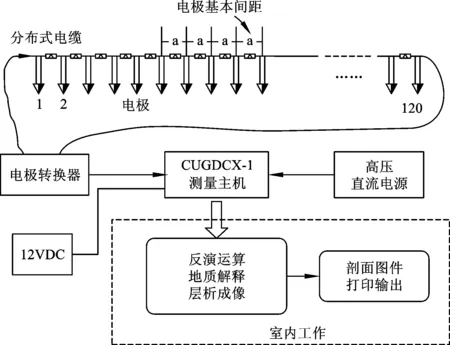

高密度电法的基本工作原理与常规电阻率法大体相同,它是以地下被探测目的体与周围介质间的电性差异为基础,人工建立地下稳定直流电场,依据预先布置的若干道电极,采用预定装置排列进行扫描观测,研究地下一定范围内大量丰富的空间电阻率变化,从而查明有关地质问题的一组直流电法勘探[2]。高密度电法实际上是一种阵列勘探方法,通过仪器控制电极转换而进行组合测量,测量效率较高,测量点数较多,从而获得了相对较多的地层信息,图1为高密度电法工作流程图。

图1 高密度电阻率工作流程图Fig.1 Work flow diagrams of high density resistivity

2 高密度电阻率法应用实例

在长江中游宜昌—荆州和武汉—黄石沿岸段1∶5万富池口幅环境地质调查项目中,项目设计需要在指定区域进行物探工作部署,对区域地质调查进行验证,保证资料的完整性,提高成果的准确性。

2.1 工作区地质背景

工作区地跨秦岭褶皱系和扬子准地台两个一级大地构造单元,在图幅的东北角为其衔接部位。以襄—广断裂带为界,北为秦岭褶皱系,出露上元古界青白口系地层,分布面积较小,南为扬子准地台,地层从震旦系至第四系均有出露,其中以古生界较为发育,主要分布在图幅中部,呈西北—东南向展布,构成图幅内低山地貌。中生界以下三叠统大冶组为主,常与古生界地层相伴出露,组成向斜构造核部。其他叠层单位则分布较为零星,白垩系—新近系及第四系主要分布在网湖、长江阶地一带,赛桥湖以北有燕山早期地层出露。

2.2 目的和任务

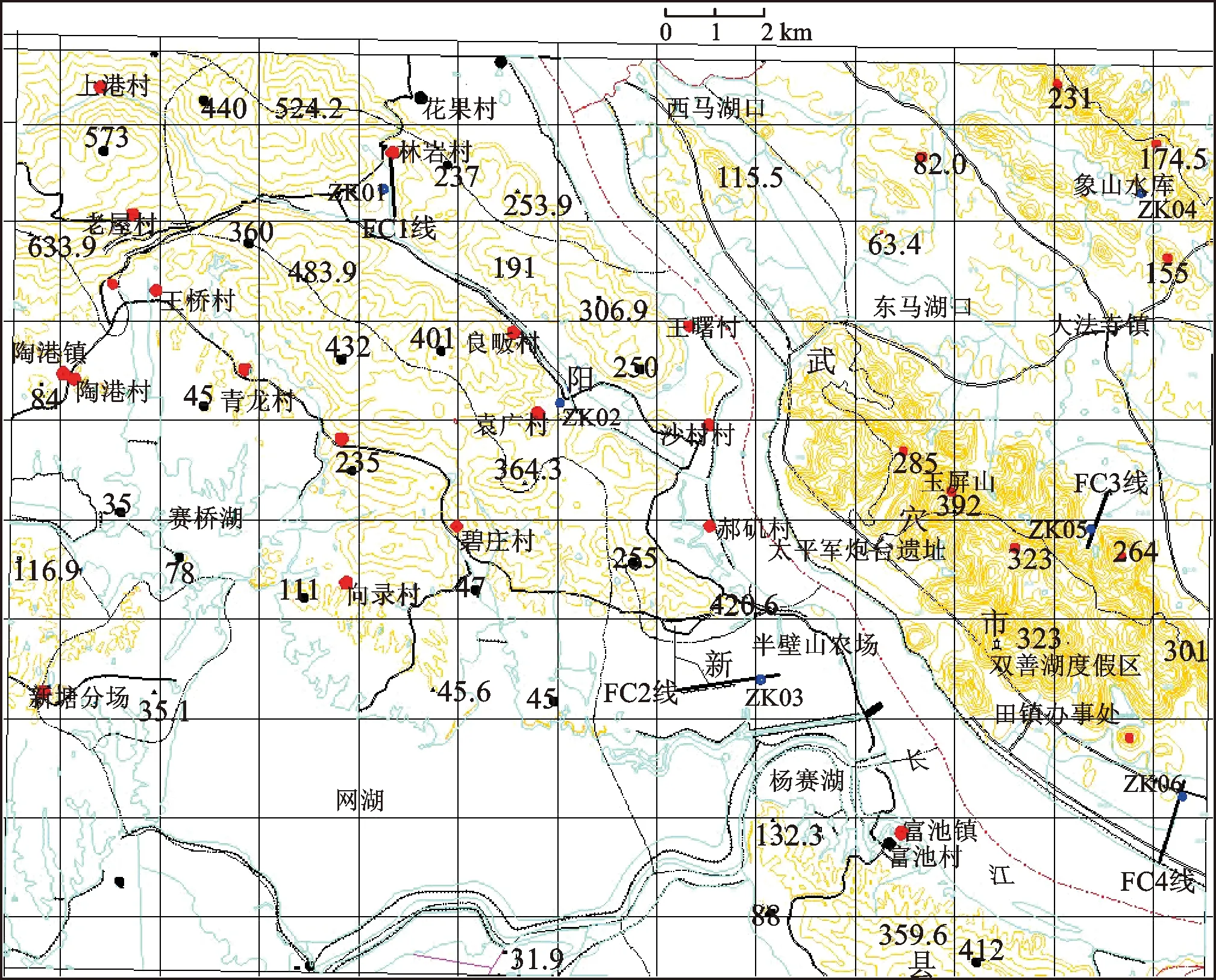

工作目的是配合地面调查及以往所做工作的成果资料,了解工作区内的地层分布、岩性、基岩埋深、隐伏碳酸盐岩分布范围等。物探工作任务是进行高密度电阻率法测量,剖面布设4条测线,点距10 m,共600个测点。主要布设于工作图幅内的隐伏岩溶区、主构造性分布区、沿江第四系含水层分布区等,工作平面布置图如图2所示。

图2 工作布置平面图Fig.2 Layout plan

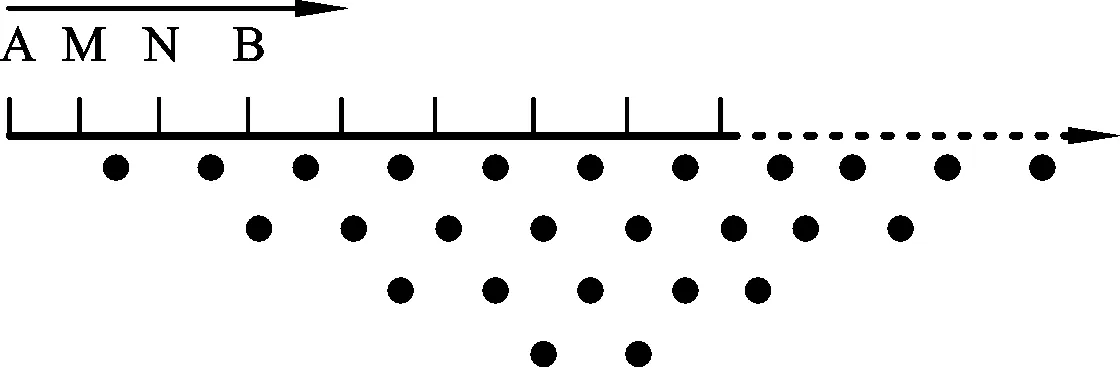

2.3 工作装置

综合工区实际情况、勘探深度、地质要求等因素,采用高密电法的温纳(α)装置进行测量(图3),使用的仪器为奔腾数控仪器厂生产的WGMD-9超级电阻率测量系统,通过选配WDZJ-120多路电极转换器、集中式高密度电缆、电极,实现集中式二维高密度电阻率测量,供电电极为120根,测量剖面层数为20层,极距为10 m,最大探测深度大约为100 m。

图3 温纳装置示意图Fig.3 Schematic diagram of Winner device

2.4 工作区地球物理特性

本次工作及区域资料,工区内岩性主要电性参数见表1所示,各种岩性之间存在较大的电性差异,具备采用电法进行勘探的地球物理前提。

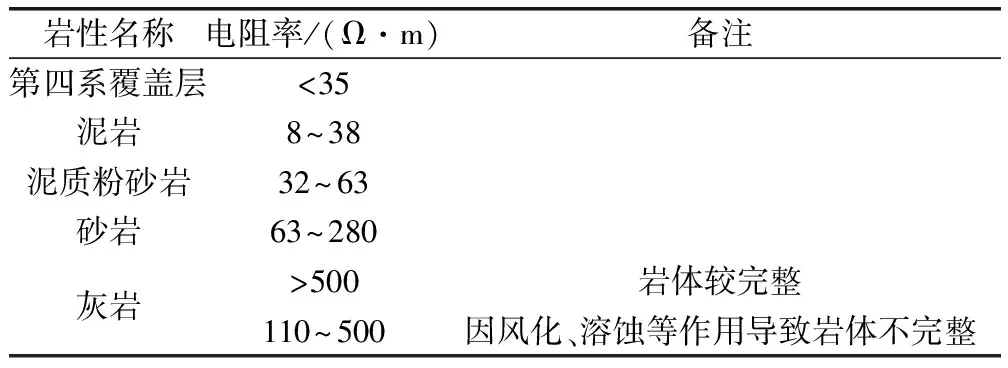

表1 区内主要岩性物性参数表Table 1 Table of main lithological and physical parameters in the area

2.5 资料解释

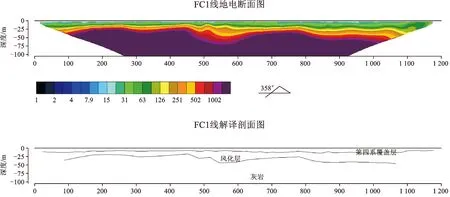

经过数据采集、资料处理、解释后得出最终的成果,图4-图5为FC1线、FC4线高密度测线剖面成果图。

图4 FC1线剖面成果图Fig.4 Profile result map of FC1 line

图5 FC4线剖面成果图Fig.5 Profile result map of FC4 line

FC1线整条剖面电阻率由浅到深逐渐增大,电阻率值变化较为明显,浅部第四系及深部灰岩界面清晰,第四系厚度在12 m左右。根据电阻率大小,剖面大致分为三层:浅部(深度0~12 m)低阻体为第四系覆盖层;中部(深度12~33 m)为相对高阻体,推测为风化层,岩性为灰岩,在测线里程桩号450~600 m处风化层较厚,两边相对较薄;深部(深度>33 m)为高阻体,推测岩性为灰岩,岩体较完整。FC4线整条剖面上电阻率整体较低,电阻率变化幅度较小。第四系覆盖层界线较为明显,浅部电阻率较低,推测为第四系覆盖层,厚度为30 m左右;深部(深度>30 m)电阻率相对较高,推测整体为砂岩。此测线里程240 m、1 330 m附近分别有两处异常区,结合地面情况,推测应该为江堤和公路的干扰。

后期地质项目组在各条测线附近实施钻探工作,其中ZK1、ZK6号钻孔分别位于FC1线、FC4线附近(图2所示)。通过钻探资料得出:ZK1在0~1.9 m处为素填土,1.9~9.9 m处为粉质粘土,9.9~80 m处为灰岩;ZK6在0~4.4 m为素填土,4.4~14.6 m为粉质粘土,14.6~30.5 m为卵石土,30.5~40 m为砂质泥岩。钻探资料与高密度成果基本吻合,验证了此次高密度电法工作结果的准确性[3]。

3 存在的主要问题和解决的方法

高密度电法在实际应用中取得了满意的成果,在地表以下浅层(0~200 m)勘探应用广泛,尤其是在干扰较小的城郊、山区更是效果显著,但在城区环境地质调查的应用上会遇到一些问题。

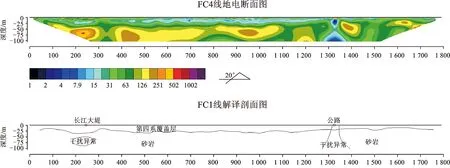

3.1 城区干扰源较多

城区存在较多的外在干扰,如高压线、大型工厂、交通复杂的十字路口等,导致采集的视电阻率偏离真实值,给资料解释造成误区。以FC4线为例,图6为该测线通过RES2DINV软件生成的实测电阻率剖面图和反演电阻率剖面图。实际施工过程中,测线上的长江大堤和公路附近路基较硬,致使电极接地较差,加之车辆、民房较多,都对该区域数据产生了一定程度的干扰。从实测电阻率剖面图中可以看出,大堤下方视电阻率相较于围岩突然变低,公路下方也产生了两条八字形的视电阻率异常区,根据实践经验,在同一稳定地层,这种电阻率突变是不正常的,极有可能是受外界干扰引起;而从反演电阻率剖面图可以看出,两个干扰区经过反演处理后异常被进一步扩大,并且反演的圆滑、迭代等步骤导致该异常不易被直观分辨出是外界干扰造成的,使得技术人员在根据反演剖面解释时可能出现偏差;最下面的剖面图是删除了大堤附近部分受干扰的异常点后进行反演生成,与上面直接反演的电阻率剖面图对比可以看出,删除干扰点后反演出的异常体明显被压制,测线大堤下方电阻率整体变化不大,为同一地层的正常反映,此结果与实际地质地层资料相吻合。

可以从两个方面去解决这一问题:①野外施工过程中物探人员需要尽可能详细地记录测线附近所有可能造成干扰的目标体及其准确位置,在资料解释时结合原始记录分辨出外部干扰造成的剖面异常。②在资料处理上不能盲目相信反演结果,复杂的施工环境会对数据质量造成很大的干扰,采集的异常数据经过反演后往往会无限放大,造成误判,在这种已知数据质量较差的情况下,原始的视电阻率比经过处理的数据更可靠,更容易分辨出异常体的真伪,在资料处理阶段,要更多地分析视电阻率等值线图,进而提高资料解释的准确性。

图6 FC4线实测—反演—删除干扰点反演电阻率剖面对比图Fig.6 Resistivity profile contrast map of FC4 line measurement-inversion-delete interference inversion

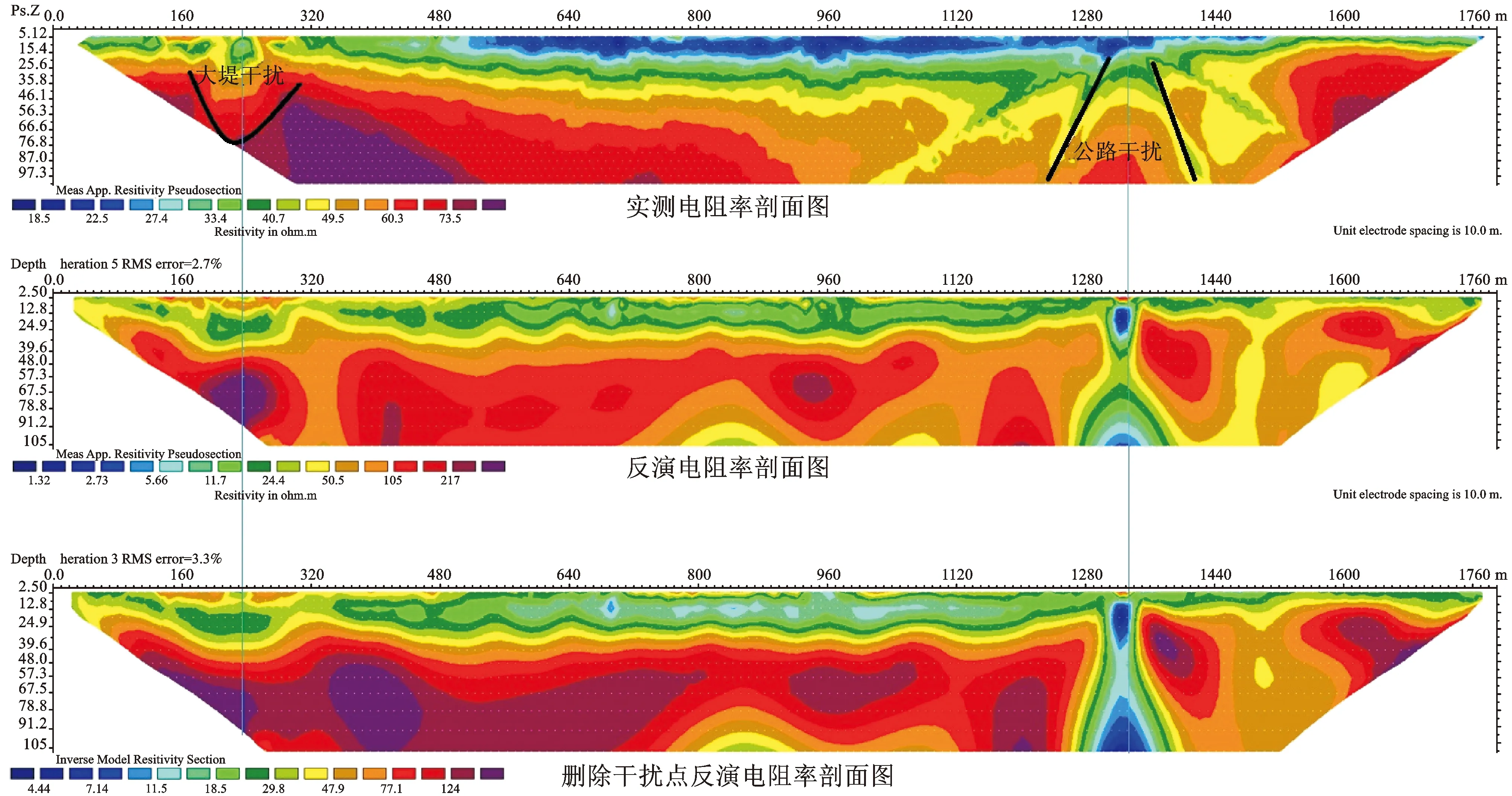

3.2 硬路基施工困难

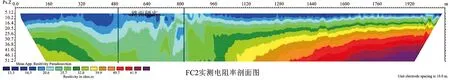

城区施工会遇到一些路基较硬的地段,布线受到极大影响。电阻率法基本工作原理是AB极向地下供电形成闭合回路,通过MN极接收地下反馈的电阻率信息,若要测得理想的电阻率数据,就必须保证AB极供电良好,使得地下电流足够大。图7为富池口幅高密度FC2线实测电阻率剖面图,该测线中500~820 m为砂石路段,路面干燥硬实,电极与地面接触较差,导致供电较弱。从剖面图中可以明显看出该段整体电阻率与测线两端相比明显偏低,并且随不同深度的变化幅度较小,对不同岩性界面的分辨度没有两端明显。所以,硬路基造成的布线布极困难会间接影响到采集的电阻率数据的质量,增加后期处理、解释资料的难度。

图7 FC2线实测电阻率剖面图Fig.7 Measured resistivity profile of FC2 Line

在城区施工遇到此类问题时,可以用特制的铝片连接电极,增大电极与地表的接触面积,同时在每个电极的铝片上用湿土覆盖固定,并浇盐水进一步增加导电性,可以很大程度地改善接地较差、供电不良的问题,提高数据质量。同时技术人员应对电极接地较差的路段做详细的原始记录,给后期资料处理和解释工作提供依据。

3.3 勘探深度和精度难以兼顾

目前市场上常用高密度电法装置为120道电极温纳装置,其最大剖面层数为39层,在测线布设上,根据公式h=n×a/2(h为勘探深度,n为剖面层数,a为电极距)可知,在剖面层数一定的情况下勘探深度与电极距成正比。常用的10 m电极距的理论最大勘探深度为195 m,采样间距和电极距同为10 m。对于浅层地质体,减小极距,提高精度,能保证勘探深度,所以技术上能胜任在地下管道、隧道、空洞等方面的应用;但是对于深层(>200 m)地质体,则需要将10 m极距继续扩大才能探测到更深的电阻率信息,这就意味着直径小于采样间距的异常体(如岩溶、塌陷、裂隙等)在采样时可能被跳过,从而丢失异常信息,致使施工可能达不到预期效果。

对于这种情况,可以对同一条测线进行加密测量,在测完一条剖面后,只需要将电极沿测线方向平移到指定的距离,然后重新连接装置,便能高效地完成一条测线的加密测量工作,在使用较大电极距保证勘探深度的同时,有效地填补极距过大导致的横向分辨率不足,结合同一测线的两条甚至多条地电断面图,对比分析剖面上不同的电阻率特征反映,可以更精确地解释出地下的异常体信息。

4 结语

综合上述实际工作结论和问题分析可以得出,高密度电法在环境地质调查工作中效果明显,能对当前很多地质工作进行前期的验证和后期的指导,但是仍然存在一些野外数据采集和资料处理方面的技术问题有待进一步完善,包括资料处理的干扰识别、在城市施工的接地困难、横向分辨率和探测深度难以兼顾等问题,通过加大施工力度、综合全面分析资料、加密测量等措施能对这些问题进行改善。在中国将地勘重心由矿产资源开发转向环境地质调查、地灾监测防治的大环境下,今后物探将普及到更广泛的领域,堤坝渗漏探测[4]、地面塌陷探测[5]、滑坡探测[6]等与环境地质、地灾相关的工作都将需要物探工作的协助,高密度电法将在这些工作中发挥重要的职能。