侵蚀强度对淮北土石山区土壤团聚体组成及稳定性的影响

李 肖, 陈 晨, 林 杰, 朱 茜, 董 波, 丁鸣鸣

(1.南京林业大学,江苏省南方现代林业协同创新中心,江苏省水土保持与生态修复重点实验室, 南京 210037; 2.南京水务局, 南京 210036)

土壤团聚体是土壤结构的基本组成部分,一定程度上影响着土壤的各种理化性质,进而影响土壤肥力和土壤抗蚀性[1]。土壤侵蚀与土壤团聚体密切相关[2-3]。一方面,土壤团聚体通过有机物质或铁铝氧化物相互胶结,微团聚体黏合成大团聚体,形成稳定的空间结构抵抗降雨的剥蚀和径流的冲刷[4-5]。许多学者认为通过提高水稳性团聚体的百分含量以及水稳性可以提高土壤抗侵蚀能力[6-7]。另一方面,土壤侵蚀的强度和类型在一定程度上影响着大团聚体的数量组成与稳定,土壤团聚体的破坏以及解体会加剧土壤侵蚀过程[8]。众多研究[9-11]结果都表明土壤结构性的问题例如土壤硬化板结、低孔隙率、低入渗率甚至沟蚀、片蚀等水土侵蚀现象等都与土壤团聚体的稳定性下降具有一定的相关性。此外,团聚体粒径组成可作为衡量土壤可蚀性指标[12],团聚体稳定性影响着土壤的入渗、结皮、产沙等土壤侵蚀的各个过程[13-14]。因此,通过对不同侵蚀强度下土壤团聚体的粒径组成及稳定性研究,对了解土壤侵蚀与团聚体之间的相互关系有重要意义,同时为水土流失防治提供理论依据。

近年来,国内外关于土壤侵蚀强度对团聚体稳定性的研究有很多,主要集中在不同侵蚀方式[15-16]、不同地形因子[17-18]以及不同降雨强度[19-20]对团聚体组成及稳定的影响。李桂芳等[21]研究指出降雨强度、坡度和坡长三因子交互作用对坡面侵蚀量影响最大;姜义亮等[22]通过研究不同侵蚀方式对团聚体流失的影响证明两种降雨强度下片蚀试验流失的团聚体小于沟蚀试验;曾全超等[23]应用Le Bissonnais法模拟3种雨强(暴雨、小雨、扰动)对团聚体的破坏表明FW处理(暴雨)对团聚体结构的破坏程度最大,处理后土壤团聚体主要以<0.2 mm为主。但此类研究大多基于室内模拟降雨试验,不利于反映野外真值,而且研究区域多集中于黄土高原区或东北黑土区,关于淮北土石山区的研究还鲜见报道[24-26]。作为我国水土流失重点治理区,近年来,随着人为干扰强度加大,复杂的地形以及瘠薄的土层更加剧了水土流失,土壤侵蚀严重制约着该区的经济发展[27]。因此,本文选取淮北土石山区典型低山漫岗地——赣榆区大吴山小流域为研究区,结合定量侵蚀数据研究不同侵蚀强度各土地利用方式下土壤团聚体粒径组成及稳定性特征,以期为淮北土石山区水土流失防治及合理调整土地利用结构提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验布设在江苏省连云港市赣榆区大吴山小流域内,赣榆区位于江苏省东北部,地理坐标为34°41′—35°07′N,118°45′—119°18′E。研究区属于低山丘陵区,地形起伏度大,坡度介于5°~20°。气候类型属于暖温带海洋性季风气候,年降雨量976.4 mm,主要集中在夏季,多以暴雨出现。试验区的土壤主要包括棕壤、黑土、潮土、盐土4个大种,并存在9个亚类。土壤侵蚀以水蚀为主,轻度侵蚀面积占全区的10.17%,小流域年平均土壤侵蚀模数为859.2 t/(km2·a)。

1.2 资料收集

通过查阅文献及历史资料,得到该区土壤侵蚀分级图,并以此为基础,利用ArcGIS空间插值方法获取样点分布图,由于本试验样点较少,为增加研究的科学性和合理性,以侵蚀模数大小为分级依据,将国标中6个侵蚀等级合并为轻度(A<2 500)、中度(2 500≤A≤5 000)、严重(A>5 000)3个侵蚀等级,A代表土壤侵蚀模数,单位t/(km2·a)。

1.3 试验设计

2017年7月,在研究区内以500 m×500 m的网格布设采样点,按不同土地利用类型(林地、草地、耕地、园地)进行土壤样品采集,研究小流域内土壤团聚体的组成及稳定性。土壤样品采集时以网格的交点为中心,按S形取样,在半径20 m范围随机采集3~5个土壤样品(0—20 cm土层),将其等量均匀混合作为一个土壤样品。用自封袋采集土壤样品,共采集土壤样品40个(其中轻度侵蚀16个、中度侵蚀12个、严重侵蚀12个),为避免挤压,用铝盒重新转移,并在每个样点用100 cm3环刀采集原状土,用GPSmap76记录下网格交点位置,样地情况见表1。将样品带回实验室内,自然风干,磨碎,过2 mm及0.25 mm筛后备用。

1.4 指标计算

本试验采取湿筛法[28]测定团聚体粒级分布,其中粒级分级为:>2,2~1,1~0.5,0.5~0.25,0.25~0.106,<0.106 mm共6个粒级团聚体。

土壤团聚体平均重量直径MWD计算公式[29]为:

(1)

式中:Xi为土壤各粒径的平均直径(mm);Wi为土壤各粒径的质量百分比(%)。

分形维数的计算公式采用杨培岭等[30]的土壤颗粒分形模型:

(2)

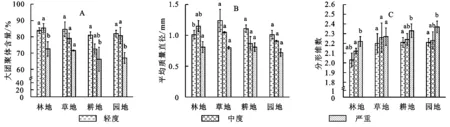

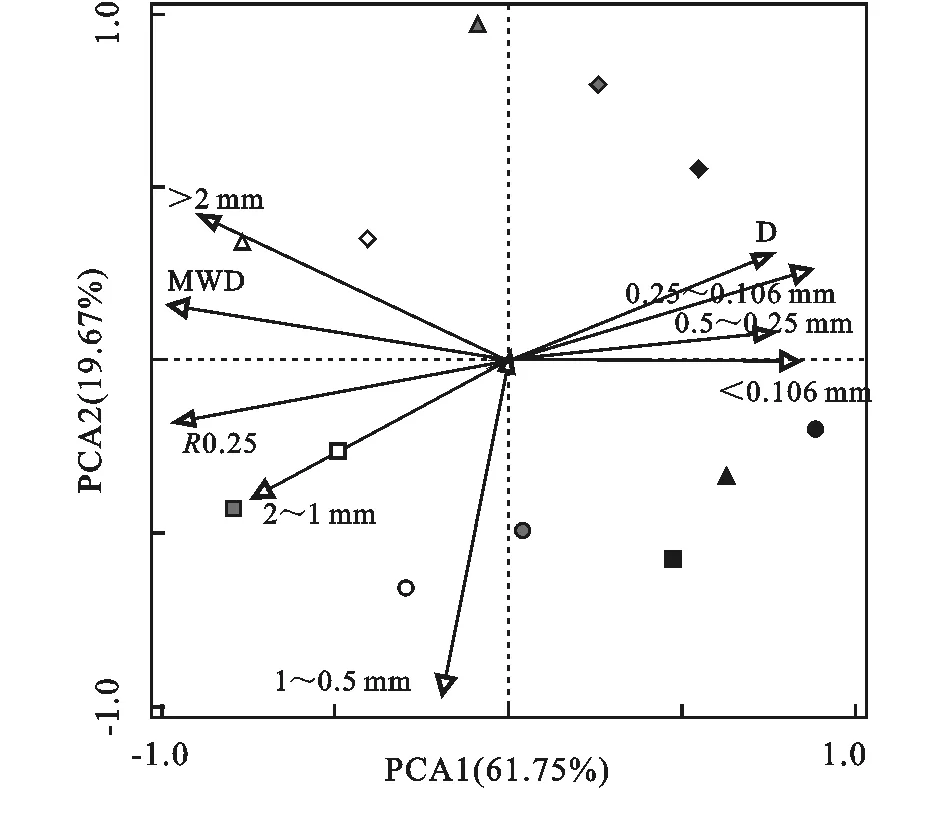

式中:dmax为最大粒级土粒的平均直径;w(δ 有研究[31-32]表明粒径分布是影响土壤孔隙特征、形态结构及团聚体稳定性的重要因素,湿筛法获得的团聚体各粒级百分含量见图1。从图中可以看出研究区土壤团聚体主要以大团聚体(>0.25 mm)为主,其中>2 mm团聚体百分含量与侵蚀强度呈负相关关系,<0.106 mm则刚好相反,说明侵蚀过程倾向于破坏大团聚体,增加微团聚体(<0.25 mm)百分含量。陈佩岩等[33]研究也指出土壤中粒径较小的团聚体由于有机质含量较少,相比于大团聚体受外界影响较小,较大团聚体更易受外界条件影响而破碎。3种侵蚀强度下,>0.25 mm粒级大团聚体比例均>70%,这与同类研究相比偏低,主要是由于土壤侵蚀对表层土扰动最为明显,而淮北土石山区多以低山漫岗地为主,土层较薄,径流的冲刷会带走大部分的土壤细粒,造成团聚体的流失。该结果表明,研究区土壤流失严重,水土流失治理需进一步加强。1~0.106 mm粒级团聚体受侵蚀强度影响显著(p<0.05),草地、耕地和园地均表现为轻度<中度<严重。林地条件下,轻度转为中度侵蚀条件下,0.5~0.25 mm团聚体百分含量降幅达50%。草地1~0.5 mm团聚体百分含量随侵蚀强度的增加呈现先降低后增加的趋势,且差异显著(p<0.05)。耕地条件下,0.5~0.25 mm粒级百分含量在中度侵蚀下表现最高,约为26.32%。3种侵蚀强度下,各土地利用方式0.5~0.25 mm和1~0.5 mm团聚体含量明显变化,0.5 mm粒级团聚体对侵蚀强度转变响应敏感;严重侵蚀条件下,土壤各级团聚体含量之间已经趋于平衡,微团聚体(<0.25 mm)百分含量普遍上升,其中耕地(33.78%)最高,园地(33.03%)和草地(28.43%)次之,林地(27.48%)最低。 注:不同小写字母表示同种土地利用方式不同侵蚀强度间差异显著(p<0.05)。 图1 土壤团聚体各粒级百分含量 2.2.1 大团聚体含量 >0.25 mm团聚体被认为是土壤中最好的结构体[34],R0.25值越大表示土壤主要是由大团聚体组成,土壤结构较好,稳定性越强。如图2A所示,轻度侵蚀条件下,各土地利用方式八成以上为大团体,表明水蚀过程初期作物覆盖能够有效地减少地表径流,减少土壤大团聚体的损失。相比于轻度侵蚀,中度侵蚀下草地,园地和耕地的大团聚体百分含量值略有下降,但不显著(p<0.05)。严重侵蚀条件下,各土地利用方式之间的大团聚体都有不同程度的降低,但各土地利用方式R0.25值表现为:林地>草地>园地>耕地,说明林地受侵蚀强度影响较小,有利于大团聚体的积累。 2.2.2 平均质量直径 土壤团聚体直径分析通常采用平均质量直径(MWD),其值越高,土壤粒径团聚度越高,土壤越稳定。从图2B可以看出,团聚体平均质量直径整体上随侵蚀强度增加而降低。林地条件下,MWD表现为中度>轻度>严重,其他3种土地利用方式均表现为严重<中度<轻度,这主要是由于轻度侵蚀的林地样本大部分都位于沉积点,导致微团聚体的含量普遍较高,导致MWD值偏低;草地与林地的平均质量直径相比于耕地和园地偏高,但差异不显著(p>0.05),且随侵蚀强度MWD值均匀降低;耕地和园地的粒径分布相近,轻度侵蚀与严重侵蚀条件下的MWD值差异显著(p<0.05),其中严重侵蚀园地的平均质量直径最小,约为0.72 mm。 2.2.3 分形维数 土壤分形维数是反映土壤结构几何形状的参数,其值越小,土壤颗粒分布越均匀且结构越好。本文在获得lg[w( 综上所述,随着侵蚀强度的增加,土壤团聚体R0.25,MWD呈现下降的趋势,D值则表现为上升的趋势。严重侵蚀条件下,MWD和R0.25均为最小值,D值达到最大,说明剧烈的侵蚀破坏土壤内部团聚结构,对团聚体搬运选择性降低,从而降低土壤团聚体稳定性。而同种侵蚀强度下,林地的R0.25和MWD值较高,D值较小,说明4种土地利用方式下,林地的结构较优,有利于团聚体的形成与积累。 为更好地揭示侵蚀强度对土壤团聚体稳定性的组成及稳定性的影响,本文采用主成分分析(PCA)方法,轴一和轴二的解释量分别为61.75%和19.67%。由图3所示,轻度侵蚀和严重侵蚀之间的差异主要体现在轴一上,中度侵蚀无显著规律。轻度侵蚀条件下,林地和园地分布在第三象限,耕地和草地分布在第二象限,两组土地利用类型之间的差异主要体现在轴二上,差异性指标主要包括R0.25,MWD和1~0.5,2~1,>2 mm的团聚体;严重侵蚀条件下,4种土地利用方式的微团聚体百分含量都有不同程度的增加,但草地和耕地上升幅度要明显高于林地和园地,从土地利用来看,林地和园地受侵蚀强度的影响不如耕地和草地,其土壤结构较好。差异性指标主要体现在分形维数与<0.106,0.25~0.106,0.5~0.25 mm团聚体,其中分形维数与微团聚体呈明显正相关关系,微团聚体百分含量越高,分形维数D值越大,土壤颗粒分布不均匀,土壤团聚体稳定性差。此外,从团聚体粒径来看,>0.5 mm粒级主要分布在第二、三象限,<0.5 mm分布在第一、四象限,0.5 mm成为侵蚀强度影响团聚体转化的关键临界点。总的来说,侵蚀强度对团聚体影响主要体现在严重侵蚀条件,林地相较于其他3种土地利用能降低土壤侵蚀对团聚体的影响。 注:不同小写字母表示同种土地利用方式不同侵蚀强度间差异显著(p<0.05)。 图2 土壤团聚体稳定性 注:白色、灰色和黑色代表轻度、中度和严重侵蚀,正方形、三角形、菱形、圆形代表林地、草地、耕地和园地。 图3 土壤团聚体指标主成分分析 前人研究[36]表明,水蚀过程往往会造成土壤团聚体的分散和土壤表层土的损失。本文中侵蚀强度对中间团聚体(1~0.106 mm)影响显著(p<0.05),这与同类研究结果一致[16],但>2 mm和<0.106 mm粒级受侵蚀影响不显著(p>0.05),造成这种现象的原因可能是整个产流过程,流失的团聚体基本以细粒为主,流失量大,温磊磊等[37]通过野外原位模拟降雨试验指出在30 mm/h降雨强度下,<0.25 mm团聚体流失量占团聚体总流失量的90.0%;而大团聚体的迁移取决于复杂的动力学因素,只有当侵蚀强度到达临界值时,>2 mm团聚体才发生迁移。土壤侵蚀与土壤团聚体关系密切,本文采用PCA分析发现0.5 mm粒级团聚体对侵蚀强度变化响应最为敏感。冯强等[38]研究指出0.5~0.25 mm和1~0.5 mm团聚体含量与径流深及侵蚀模数呈负相关,但不显著(p>0.05),与本文结论稍有出入。这主要是由于本文研究区的多年平均降雨量远高于黄土高原地区,即使是轻度侵蚀条件下,径流优先搬运雨滴所分散的表层细粒,但由于淮北土石山区土层较薄,随着降雨过程的进行,土壤表层可搬运的松散物质来源减少,稍大粒径的团聚体(1~0.25 mm)开始破碎;而当侵蚀强度转变为中度侵蚀时,雨滴的动能和径流的剪切力增大,对大团聚体的拆分和搬运能力增强,此时松散物质的来源不仅来自雨滴分散的土壤表层微团聚体,还有部分来自破碎崩解尚不完全的大团聚体,0.5 mm粒级成为大团聚体向微团聚体过渡的中间粒级,所以对侵蚀强度的转变响应明显,可作为反映侵蚀强度变化敏感性的指标。另一方面,本文轻度与中度侵蚀之间的划分标准为2 500 t/(km2·a),侵蚀阈值相比于同类研究[39]属较高水平,降雨初期的降雨动能和径流能量足以使0.25~1 mm粒级的团聚体发生破碎和迁移。 从图1和图2中可以看出,严重侵蚀下,团聚体的各粒级百分含量相对接近,团聚体MWD和R0.25值较低,D值较高,说明严重侵蚀破坏了土壤团聚体的结构,降低了稳定性。这主要和侵蚀发生的形式有关,轻度侵蚀和中度侵蚀条件下,土壤侵蚀形式多以面蚀为主(雨滴击溅、片蚀、细沟侵蚀),薄层水流冲刷土壤表层,土壤细小颗粒发生迁移;而严重侵蚀条件下,降雨多为短而急的暴雨,面蚀进一步发展为沟蚀,即随侵蚀强度的增加,细沟侵蚀逐渐发展,水流流速也随之增加,此时侵蚀沟内的水深远大于雨滴直径,雨滴溅蚀作用减弱,泥沙裹挟的大粒径的团聚体含量明显增加,与此同时沟头下切和沟岸坍塌产生大量破碎不完全的大粒级团聚体,沟头跌水此时整体运移土壤团聚体,而经严重侵蚀后原位的团聚体多为质地粗糙或崩解不完全的大颗粒组成,土壤养分或内部胶结物质随细粒流失严重,加之该区土壤多属褐土和棕色森林土类,粗骨性比较突出,团聚体稳定性显著降低。姜义亮等[22]通过研究片蚀和沟蚀对土壤团聚体流失的影响也得出类似的结论,更指出MWD指标能较好地反映雨强变化下土壤团聚体的流失特征。在同种侵蚀强度下,林地的平均质量直径和大团聚体百分含量均较高,分形维数接近2,说明林地土壤结构较好,有利于大团聚体的积累,稳定性高。众多研究[40-42]表明,天然林或人工林的团聚体平均质量直径是大于人为干扰的农耕地,这与本文的结论一致。而在轻度侵蚀条件下,MWD的值草地>林地,这主要是因为天然草地植被覆盖度高,水分入渗能力强,降低了径流对团聚体的冲刷,团聚度较高。单因素分析表明园地团聚体组成对侵蚀强度的响应并不显著(p>0.05),造成这种现象的原因是园地栽植经济树种,人为投入较好地弥补了侵蚀强度对土壤团聚体的影响。 (1) 研究区土壤团聚体主要以大团聚体(>0.25 mm)为主,其比例均>70%,与同类研究比偏低,说明研究区土壤流失严重,水土流失治理需进一步加强。 (2) 随侵蚀强度增加,>2 mm团聚体含量有降低的趋势,<0.106 mm则刚好相反,0.5~0.25 mm和1~0.5 mm团聚体含量明显变化。说明侵蚀过程倾向于破坏大团聚体,增加微团聚体百分含量,其中0.5 mm对侵蚀强度转变响应敏感。 (3) 土壤团聚体稳定性指标R0.25,MWD与侵蚀强度呈负相关,D值呈正相关,且严重侵蚀条件下,MWD和R0.25均为最小值,D值达到最大,说明严重侵蚀会降低土壤团聚体稳定性。 (4) 同种侵蚀强度下,相较与其他3种土地利用方式,林地的R0.25和MWD值较高,D值较小,说明林地土壤结构较好,有利于大团聚体的积累,稳定性高。2 结果与分析

2.1 团聚体分布特征

2.2 团聚体稳定性特征

2.3 侵蚀强度对土壤团聚体稳定的影响

3 讨 论

4 结 论