下马关城的记忆

薛正昌

宁夏历史悠久,地理位置特殊,留下了不少与军事相关的军事城堡,尤其是西夏、元明时期修筑的城堡,成为宁夏地域文化的重要组成部分,一部分尚且保存完好。

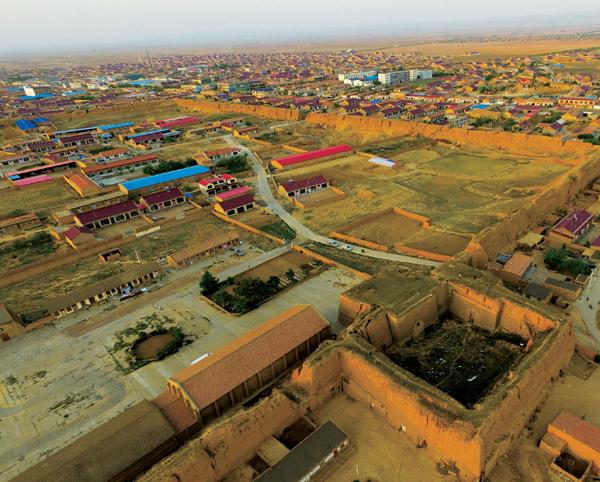

下马关古城,位于同心县下马关镇,城墙修筑于明代。城墙东、北两面基本毁掉,南面、西面保存相对较好,尤其是南城墙。在明代城堡中,下马关古城一度很辉煌。清代中期以后,是平远县、镇戎县、豫旺县县治所在地。清代以前,韦州、下马关、豫旺这一线三个主要的城池,属于固原州管辖。因此,3座城池的历史在《嘉靖固原州志》《万历固原州志》里有记载。清代中期设立平远县后,《宣统固原州志》里有简略记载,但仍隶属于固原州所管辖。民国二年,镇戎县始划归宁夏道所辖。

下马关得名

下马关的得名,与明代宁夏北部军事防御有关。明朝建立以后,退回到漠北草原的蒙古贵族鞑靼、瓦刺部仍然不断南下骚扰抢掠。明代中期,随着蒙古兵锋南下侵扰的加剧,明朝政府在北部沿边陆续设置了九大军事防区。宁夏境内有宁夏镇和固原镇两大军镇。宁夏镇防御北部,固原镇防御中南部,陕西三边总督驻节固原,统一指挥西北四镇(宁夏镇、固原镇、延缓镇、甘州镇)御边驻军。下马关的得名,与宁夏中部“固原内边筑城”关联。明代弘治年间,为了有效防御蒙古铁骑南下掳掠,修筑了东起于陕西定边县饶阳堡、西至靖虏卫,即现在甘肃白银市平川区黄河边的长城,明代人称其为固原内边。这道长城全长530余里,由东向西穿越下马关境内。

这道筑城始筑于弘治十七年(1504年),由驻固原陕西三边总督秦竑主持修筑。修筑长城的人力是“奏起陕西八府民夫”的筑城大军。长城修筑的方式较为简单,“铲山挑沟”。山地削山,平地挑沟,平地处筑城,尤其是下马关一带。明代宁夏的军事防御主要有三条通道:东线在盐池、惠安堡、环县一带;西线在贺兰山、广武营一线;韦州、下马关、豫旺为中线通道。因此,在下马关长城上设有“关门”,有足够的兵力驻防,以阻挡蒙古骑兵南下。下马关是这条南北通道上穿越长城的重要节点。

起初,名下马房,只是长城的一处关口,长城边上还没有修筑城堡。史料记载,20年后才在长城边上修筑城堡。由《万历固原州志》记载可以看出,嘉靖以后下马关的称谓在发生变化。由于关城的修筑,下马房已名为“下马关堡”。 “堡”是下马关长城边上修筑的城堡,实际上已经有下马关之称谓了。《镇戎县志》记载:下马关初名长城关,后以总制秋防必先下马于此,故易名下马关。总制,即驻节固原陕西三边总督。每年秋八月,草长马肥的季节,总督要北上前往花马池防边,下马关是必经之地。下马关得名由此而来,似乎也是一种符合实情的说法。另外,总督秋防前往花马池的同时,固原镇总兵亦前往下马关“秋防”,总兵是地方最高军事武官,有“秋防”下马关的责任在身, “秋防”下马关有着同样的军事意义。穿越下马关的这道“固原内边长城”,在地理布局上属于固原镇管辖,故固原镇总兵要移位下马关。可见,由“下马房”到“下马关堡”,再到“下马关”这个名字的约定俗成,也经历百余年的发展变迁。

下马关城

嘉靖五年(1526年),三边总督王琼上奏朝廷同意,修筑一座规模较小的城池,城的规模仅“周一里”,设守备一级军官驻防。这是下马关城的雏形。当时的实际情况是,自固原以北至花马池、灵武一线600余里、固原以北至下马关一线300里,“土旷人稀,自古无郡县之设”,因而下马关的防御至关重要。嘉靖九年(1530年),王琼任上继续修筑下马关以东的西长城,是在弘治筑城基础上的提升,而且规模很大,防御能力大为提升。同时,下马关城池也有新的建筑,“起盖城楼营房,拨军守之。”(《嘉靖固原州志》卷之一,宁夏人民出版社,1985年,第25页),城楼上镶嵌着“重门御暴”的牌匾。筑城与驻军,体现了下马关军事地理位置与军事防御的重要性。

《嘉靖固原州志》里还看不到下马关城池扩筑的记载,《万历固原州志》已有清晰的记载。万历时期的下马关城,“内土外砖,周围五里七分,高阔各三丈五尺”。城的规模已经很大,格局较高。万历二十二年(1594年)“题改参将”,驻守城池的军事层级提升,驻守军队人数增加,城内仓场等设备齐全,辖14座墩塘,管辖范围较大。直到明朝结束,下马关城都是重要的军事城池。

初名长城关,因三边总督每年秋防花马池必先下马于此,故又名下马关。明万历九年(1581年)重修。清代下马关城的驻军与防御,较明代已轻宽松了许多,没有来自于外围的军事冲突和压力。守城的最高军事武官为守备,同时还有把总一员、外委二员,皆由固原提标派遣。清代同治年以后,左宗棠上奏朝廷,一是升固原州為直隶州,二是设平远县及同心城巡检司,隶属于固原直隶州管辖。自汉代设三水县(同心韦州)以后,在同心县境内设置县治。同治十三年(1874年)设平远县,县治设在下马关城。“以下马关气势雄峻,建平远县治。以同心城当平宁孔道,且距县迨遥,设巡检司一员分防西川,以助县令教化之不及。”(《平远县志》卷三,宁夏人民出版社,1993年,第11页)。记载了平远县设置的时间,包括设立同心巡检司的初衷。同心巡检司的设立,奠定了之后同心县治的基础。

清康熙二十五年(1686年)大地震塌毁,下马关城有过修补;中晚期西关水患渐没于溪谷。因“西城没于溪”,光绪二年(1876年),平凉道魏光涛“饬部将吴喜德等新筑西面土墙一道,周围四里五分”(《镇戎县志》卷三《建制志》,宁夏人民出版社,1993年,第119页),西城墙修筑向城内缩减,城池小了许多,原是周围五里七分,现在周围是四里五分。城池虽然小了一些,但城内设置更为齐全,有炮台8座,雉堞702座,南北橹楼俱全,仍是一座雄伟的古城。实际上,城池周围四里五分,仍大于一般县城的空间。

清同洽十三年(1874年),建平远县,县署设于城内。民国二年(1913年),改平远县为镇戎县,隶属于朔方道,县治仍在下马关城。民国十七年(1928年),改名镇戎县为豫旺县。这一年,县府迁至同心城,县治在下马关延续154年。宁夏境内明清时期修筑了不少城池,但能承载县治的城池并且能传承下来的大概只有下马关城。

而今,城墙已破损不堪,只有南城墙相对保存完好,尤其是南城墙上砖石包砌的瓮城依然完好。由镶嵌在城门洞上方的两块“匾额”开凿时间看,先修瓮城外围城墙及门洞,后修瓮城内里城墙南门洞。瓮城为方形,空间二十丈见方,瓮城的第一道城门为东门,高耸的砖砌门洞依然完好,门洞外墙正中上方镶嵌着一块石匾,由两块石材组成,靠左手的一块毁掉,右手的一块完好,尚存“橐输”二字,抬头为“万历九年二月吉旦”,万历九年是1581年。《同心县志》记载:东门外顶端石刻“橐钥全秦”四字。瓮城第二道城门为南门,保存完好,门洞上方镶嵌有石匾一块,题名“重闗設险”四字,抬头为“万历十年二月吉旦”,万历十年是1582年,落款为“固原兵备右参政解学礼立”。解学礼,山西安邑人,进士出身。明万历七年(1579年),以兵备副使出任固原。十年(1582年),擢升右参政。此外,《同心县志》还记载:北城门面西门顶上镶嵌“固镇第一关”石刻巨匾。

从下马关城保存的南瓮城城门洞上的镶嵌的匾额看,下马关城的拓展修筑是在万历九年,近500年的城池与城墙上的题匾文化传承至今,如此珍贵的文化仍没有得到足够的重视和有效保护,包括城墙,是十分遗憾的事。像这样在城墙上镶嵌有砖石匾额、且有明确筑城纪年落款文字的古城,在宁夏可能是唯一的。

固原古城砖石包砌时间,在万历三年至五年之间,正当石茂华(1521-1583年)在三边总督任上。他于万历元年(1573年)总督陕西三边军务,驻节固原。下马关古城砖石包砌,在万历九年至十一年期间,石茂华第二次出任陕西三边任上。石茂华两度出任陕西三边总督,第一次出任期间,砖石包砌了固原城,第二次出任期间,砖石包砌了下马关城。他是明代六十余位驻固原陕西三边总督中,唯一一位“卒于任”的高级官员。

红色文化

1936年,红军西征期间,徐海东十五军团司令部就设在预旺县城。美国著名记者埃德加·斯诺,曾受徐海东邀请前往下马关。他的笔下留下了自己眼中下马关城的情景:“预旺县城,这是一个古老的回民城市,居民有四五百户,城墙用砖石砌成,颇为雄伟。城外有个清真寺,有自己的围墙,釉砖精美,丝毫无损。”此时的下马关城是保护完好的。他采访结束离开下马关城时,“我与徐海东及其参谋部人员从南门离开”,城门也是畅通的。下马关城里的钟鼓楼也没有毁掉——“我在鼓楼为你准备好了一间房子”,这是徐海东邀请斯诺时说的话。这些细节,都留在了斯诺的《红星照耀中国》里,也传承了下马关城在当时的样式。

题外话

去看下马关古城,已有数次经历,惊蛰过后的季节里,我随着考察团队又一次来到下马关城。考察的多为年轻人,手机玩得熟精。固原城的城砖,它的长宽和厚度尺寸我量过。出于好奇,想知道下马关城砖与固原城砖有何差异,正为没有尺子犯难时,同行的小张有了办法。她通过手机的比划,再经过计算,城砖的长宽和厚度数据都出来了。后来回到家,再比对两城砖的长宽和厚度数据,基本是一样的。看来,固原城与下马关城修建過程和砖石用料大体相同。

春日正午,伫立在下马关古城墙上,在环视回望的瞬间,会把远去的历史拉回来,500年前修筑砖包城墙的情景似乎被一一展现在眼前。青砖的质量,修筑城墙工艺的精细,勾勒砖缝的白灰浆……一切看上去依然坚不可摧。