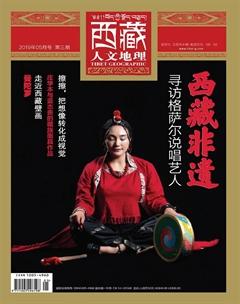

寻访格萨尔说唱艺人

唐朝晖

巴嘎

1970年7月1日,出生于藏北那曲门底乡。

国家级非遗传承人。(玄子/ 摄)

西藏那曲是《格萨尔》说唱艺人最多的地区

那曲,西藏北部,平均海拔4500米以上,年平均气温零度以下,一年有100天左右刮着大风。在我个人的西藏地图上,把第一个与老百姓接触的点,轻轻地划在藏北草原。

那曲是中国海拔最高、土地面积最大的一个地级市,管辖色尼区、安多县、聂荣县、比如县、嘉黎县、索县、巴青县、申扎县、班戈县、尼玛县、双湖县。那曲市人民政府设在色尼区。

那曲处在唐古拉山脉、念青唐古拉山脉和冈底斯山脉之间。面对群山,我的内心总有一只飞翔的大鸟,冲向发着白光的冰川和粗粝的山石。那曲的北边是青海,西北边是新疆。西藏第一大湖纳木错、第二大湖色林错、第四大湖当惹雍措,都在那曲。野生植物主要有虫草、贝母、雪莲花等。

出拉萨城,沿109国道,一个人、一辆车,我向着那曲出发。这是三月,是那曲的刮风期,气候干燥,时时会有大风大雪。我有些梦寐以求地,去寻找生活在《格萨尔》史诗声音中的人们。

我想知道,那些游吟诗人是如何在草原上策马奔腾,在雪山之下高歌吟唱;在寒风包裹的小屋里,他们如何节奏急速地叙说《格萨尔》和各大将的故事。

我也想知道,到底是谁让《格萨尔》史诗得以流传至今?

是谁在说唱一部又一部让老百姓神思梦绕的《格萨尔》史诗?

每天早上,拉开窗帘,是我看见惊喜的时刻:全世界的白,城市和对面的群山,被昨晚的大雪覆盖。

巴嘎不一样的13岁

巴嘎是我见到的第一位《格萨尔》说唱艺人,他出生在门底乡,现在每周都回去。采访的第二天,我们跟着巴嘎回家。

车开进草原,有水的地方都结了冰。水从雪山上下来,流着流着,被白色的寒冷冻住,固体保持着流态,这些,是河水奉献给冬季草原的白色哈达。一路群山环抱,远远观望——草黄,草绿,牛来,人往。

巴嘎家所在的村里人家不多,房子散落在三个缓坡的出口处,都不高,平的屋顶,一眼看去,牛粪墙居多。进到主人的屋子里,须经过这一米高、整整齐齐垒在院墙外面的牛粪墙,之后是土墙。

巴嘎的兄弟为我们拉开门帘。低头走进去,我第一次踏进那曲牧民的家里,看到了主人的万般热情:长方形屋子,中间一个二米长的炉子,烧着干透了的枯黄牛粪饼,屋里暖气洋洋。靠窗和最里的一方,两排藏式长条桌椅,每张桌上,摆满了吃的东西,一大盆大块牦牛肉,一整腿风干牛肉,各种干果、水果、零食。

屋子正上方,一排一米多高的木柜,上面摆着各种神像,墙上挂着老的唐卡。我先给主人献上了洁白的哈达,表达我对主人的尊敬。

刚坐下,酥油茶、甜茶,巴嘎家自己做的酸奶,还有米饭,都端了上来。

巴嘎三兄弟,还有弟媳妇和孩子们,一大家,好不热闹。

巴嘎爱抽鼻烟,坐在我对面,右边鼻孔边时不时会留下一点烟灰。

他不说话的时候,眼睛望着前方,表现出对生活满足的神情。有时候,我看他,好像身心不在这物质世界里,神魂飘动。

神龛一角,摆满了巴嘎赛马时拿的奖杯。这几天一直陪着我的晓东啦说,《赛马》是《格萨尔》史诗中最重要的章节,在羌塘草原,各种赛马节,肯定会请《格萨尔》艺人去说唱。条件好一點的地方,请三四个说唱艺人。像村里、乡里的赛马,就请一两个艺人过去。

那曲赛马节,全称“那曲恰青赛马艺术节”,也称“羌塘赛马节”,是藏北草原上盛大的传统节日。从吐蕃时期开始至今,现在定在每年公历的8月10日。

巴嘎家里现在还养了很多匹马,巴嘎夺得过赛马节上的较好名次,也几次夺得第一名。

主人房子左边,一大片矮墙砌的院子,里面有几间很小的土窝窝,一百多只小羊羔咩咩地叫着,往门口挤。

很多天,我都与巴嘎在一起,听他断断续续地说着自己的故事。

我们这里是纯牧区。我们早已不再是游牧的状态。我们有房子,在山坡的下面,四周是草场,老二的父亲是那曲聂荣县人,老三的父亲是我们门底乡人。我的父亲没有与我们一起生活。草场,分给了各家各户,牦牛、羊和马,自己想养多少就养多少。

六岁那年,也是冬天,风很大,草原上的冰,白得晃眼。

我走出家里的黑帐篷,就想跑,向对面的草原跑去,牧场,是很长的缓下坡,牧场里都是牦牛,它们看都不看我一眼,只有羊羔受惊,往两边跑,为我让出一条路。跑着,跑着,我就想唱歌,想大声地唱出来。一边唱,两只手像被风浮了起来,手掌翻过来,做出各种动作,只有这样,我才舒坦。跑出很远,都到对面的坡上了,我站在一片只有沙土、牛粪、枯草的草场上,尽情地歌唱。

从那以后,我经常有这种冲动。坐在草原的石头上,自话自说,自说自唱,手舞足蹈。

上小学的那两年,遇到节日,老师教高年级的学生唱歌,旋律刚起,我已经在旁边唱得疯疯癫癫,不仅唱,还说疯话。

我也不知道自己在干什么,我说唱的时候很清醒,不唱出来,不说出来,憋着难受。

七八岁,我会说唱的也不多,就那么几段,随着年龄的增长,我会说唱的内容越来越多。

家里的大人,村里的老人都说,我唱的是《格萨尔》,还说,我肯定是一位《格萨尔》说唱艺人。我不知道什么是《格萨尔》,也不懂艺人是什么意思。

放假,回到草原的村子里,小孩子们在家门口或院子里玩,我就给他们唱,小孩喜欢听我唱。有时候,大人们也过来听。我唱的《格萨尔》是哪一部?我不记得了。

有些老人回忆说,我唱的是格萨尔王出生那一天的事情,唱到了格萨尔的相貌等等内容。说我13岁以前说唱的段落,大部分是重复的,有时候也唱得不一样。

我就上了两年学,藏文30个字母会认,其他的,不会写不会认。现在一百多位《格萨尔》艺人,文化水平我算差的,比我更差的还有。

退学后,我跟着大人们一起放牧,小孩都喜欢学大人抽鼻烟。他们对我说,你说唱段《格萨尔》,就给你烟抽。

我就站在他们前面,一大段、一大段地说唱。

我现在都记得是在哪块石头旁边,说唱了多久!在河的哪个湾道里,抽过鼻烟!哪些人在听!我都记得。

听我童年说唱的大部分人,都去世了。

13岁的一个晚上,在家里睡觉,做了一个梦。

有个白发老人,拄着拐杖,把我带到一座最高的山上。他说,你把看到的每座神山的名字,每座山上有什么,意义是什么说唱出来,那你就能说唱《格萨尔》,你就是说唱艺人。

我看到了神山冈仁波齐、南迦巴瓦,五台山、峨眉山、普陀山、衡山我都能看见。有的山上即使云雾笼罩,我也看得清清楚楚,我像坐飞机一样,到了一座座神山的旁边。

我都认出来了,用最庄严和圣洁的语言,赞颂出来。

老人说,你已经是《格萨尔》说唱艺人了。

每一位说唱艺人,都知道史诗的整体故事,但没有一个人会说唱整部史诗,有的会一部、十部,有的会三十部、七十部,有的会说唱一百多部,但没人准确地知道《格萨尔》史诗有多少部。(玄子/摄)

那曲著名格萨尔说唱艺人巴嗄。(孙明光/摄)

巴嘎家里现在还养了很多匹马,巴嘎夺得过赛马节上的较好名次,也几次夺得第一名。(玄子/摄)

巴嘎和他的儿子。(玄子/摄)

这一年,西藏社科院的工作组来普查,认定我是《格萨尔》说唱传承人。

我们乡之前没有《格萨尔》说唱艺人。

1983年开始,我才意识到自己是在说唱《格萨尔》史诗,也才正式开始说唱。

普查人员要我们艺人上报能唱多少部《格萨尔》,当时我不在那曲,其他艺人帮我报的数字是86部。其实,我现在可以说唱一百多部,其中5部为独家说唱。

西藏自治区非遗中心的一位老师,在拉萨给我录音,我唱了比较长的一部,说唱了200多个小时,如果出书,这一部够出十几本。跟这个一样长的还有好几部,最短的一部,说唱出来,也需要二、三十个小时。

一百多位《格萨尔》说唱艺人,有八九十个人,我跟他们有过交往。

如果一百位艺人说唱《格萨尔》中的同一部,说唱的大意和故事情节肯定一样,但每个人的唱词会不同,有些将军的名字也会有不一样的情况。有些人说唱得浓缩点,我说唱得宽松点。

像珠牡王妃中有一段,有些说唱艺人说的是,格萨尔王把草原上的一些老鼠打死,把血和肉脏弄到珠牡王妃身上。而我说唱的是,格萨尔王把珠牡王妃的藏袍撕烂,他又打来草原上的野鼠,用鼠皮给王妃做件藏装。

我不敢说自己是艺人里最好的,但按每一部多少小时计算,从长度来说,我肯定是其中说唱得最长、最全面、最细致的、最多的艺人。

我说唱《格萨尔》,不用去想下一句,我也看不到什么。只要第一个字唱出来,后面的就能说出来,流水一样。说唱到青海,我之前没去过,但是我知道有些什么样的地方,有什么样的山,能唱出来。我到那边后,那里就有这个地方,有那座山。

如果说格萨尔王是位普通的人,那他就是最好的人,他救世济民,给老百姓想得多、做得也多。格萨尔王的母亲是从内地嫁过来的,格萨尔在内地学习、生活了9年,才回到西藏。內地比西藏富裕,什么都有。

如果说格萨尔王是神,那他就是莲花生大师。

我们艺人说唱,有一段:松赞干布以后,就是格萨尔王的时代。

说唱艺人的帽子有两种。平常在说唱厅里,或者被人请到家里去说唱,我们戴的是同一顶帽子。如果在野外拍电视、电影,说唱艺人会戴另外一种帽子,类似于出征的战帽。

我们说唱艺人,生活在各自的草场,《格萨尔》史诗,无论多少个版本,多少种唱法,无论是100部,还是200部,总体框架、故事的发展,都在天界、人界、地界,这三界里。

每一位说唱艺人,都知道史诗的整体故事,但没有一个人会说唱整部史诗,有的会一部、十部,有的会三十部、七十部,有的会说唱一百多部,但没人准确地知道《格萨尔》史诗有多少部。

我说唱《格萨尔》,不用去想下一句,我也看不到什么。只要第一个字唱出来,后面的就能说出来,流水一样。巴嘎在说唱厅说唱。(晓东/摄)

今天西藏最老的格萨尔说唱艺人查欧

安多县比那曲城区海拔更高、更冷。

巴嘎、阿旺巴旦两位说唱艺人,和这几天一直陪我的晓东啦,我们四个人去安多县,找西藏目前年龄最大的两位《格萨尔》史诗说唱艺人。

查欧

1947年3月,出生于西藏那曲安多县措玛乡。他能说唱19部《格萨尔》,2部为独家说唱。其中《色达宗宝鹏》共计录了17张碟片。2014年,查欧入选为《格萨尔》说唱代表性传承人。(晓东/摄)

拉开窗帘,昨夜的雪,下得比前几天都要大,路都冻起来了。打电话给晓东啦,这样的天气可以去吗?

晓东啦说,没问题,雪不大。

我们出发了。

雪轻轻薄薄地给群山镀上了一层不一样的颜色,有红色,有黑色。一路阳光照耀,藏北大地依旧被冬季的风雪笼罩。没雪的天气,主人会把牦牛放上山。下雪天,牦牛被赶进圈起来的草场里,它们动作缓慢,像黑色的石头,被雪水推上草滩。

色多、洛桑顿珠等四五个说唱艺人在马路上迎接我们。在楼下,我就听到了熟悉的说唱声。寻音上楼,我们见到了西藏年纪最大的说唱艺人查欧。在嘈杂的屋子里,我记录下与查欧的谈话。我们三个人贴得很近,像在密谈。距离近了,心灵也近了。

3月6日,我出生在朝圣的路上。

爷爷奶奶,带着我的母亲父亲,还有舅舅一家人,去印度、阿里转山、朝圣。回来的路上,经过那曲双湖,巴丁那琼的一个村庄,我出生了。

大家只能在村子里停下来,住了十几天,母亲身体稍微好了点,才一起上路。父母带着我这个路上出生的孩子,回到老家安多北部,甘尼乡的家里,这边是纯牧区。

我有一个弟弟,现在还住在甘尼乡,五六十户人家,全部都盖了房,定居在那里。

往年的甘尼乡,才七户人家,过着游牧的生活。草场可以随意放牧,不分你我,我们赶着牛啊,赶着羊,往前面走,一直到双湖的界线,才返回来。

有时候,放牧到更远的地方,如格尔木。哪里都是我们的草原,哪里都是我们牛羊的草场,不像现在,人多了,户数多了,这里那里都圈起来,地标界线也出来了。

父亲在我三岁的时候,去世了。我和弟弟有一位养父。养父沒小孩,就我们两兄弟。

我们兄弟都没读过书,那年代也看不到什么学校。我性格开朗,从小到现在,从没打过架。即使有人借了我的钱不还,我也是脑子里想一想,就算了,不给就不给。当然,这钱,肯定是很小的数目。

30岁,我才结婚,老婆也是甘尼乡人。

我们有四个儿子,两个女儿。两个儿子和一个女儿在安多成家了,生活条件比较差,一个女儿在那曲的宾馆里打工,做服务员。最小的女儿,在拉萨上高中,怀孕了,回家生了个小孩,与我们住在一起。还有我那老大,有个小男孩,早些年,他的母亲也去世了,现在,孩子也是我们在带。

我家里有20头牦牛,羊没有,有一匹马。

小时候,我没有接触过《格萨尔》说唱,祖上也没人会说唱。

13岁的一天,我在羊圈里,不知道是不是睡着了,来了一个骑马的人,手持长矛,站在我跟前,要我把舌头伸出来。

我照做了。

那人用左手把我的舌头拉成一个球场那么大,长矛压住我的舌尖,他在上面写字,写了好多次,反反复复地写,我看着他写。写好了,长矛一松,舌头回到我嘴里。身上特别的疼,不是生疼,只是有疼的感觉。

我想站起来,没法动,像瘫了一样。

天快黑了,我慢慢地活动自己的手脚,起身,把身边的羊赶回家。一边走,一边感受自己的舌头,看是不是受伤了,或者粘了什么东西。结果,什么感觉都没有,一切挺好的。

后面的二十多天,我每天重复地做这个梦:舌头被拉出来,骑马的人在我的舌头上面写字。

一天晚上,那个人骑着马,停在我身边,叫我坐在马后面,把我带到一座很高的山上,问城东边的那个字怎么读?南边的字是怎么读?西边的字怎么读?让我全部说出来。

父亲教过我一些藏文,我认识那几个字,东南西北我都说了。

骑马的人叫我跟着他念,一大段一大段,让我跟着读。现在,我觉得骑马的人念的是《格萨尔》最前面的那一部。

天快亮了,天空中出现佛像,我习惯性地马上祈祷,那佛像是莲花生大师。

从那以后,我一个人,或者与我的小伙伴们在一起,我就总是想唱出骑马人教给我的那些东西。看到我疯疯癫癫的样子,父母怕我出丑,不再让我去放牧。

父亲允许我在家里说唱,开始是说唱些零散的故事,后来,我可以说唱一整段一整段。

骑马路过我们家的人,会留下来住一晚或两晚,他们让我说唱《格萨尔》。也有人请我去他们家里说唱,我去得最远的就是双湖,也许因为是我的出生地,每次到了那里,我有种奇妙感觉,到了那里,一个人的时候,我会大段大段地说唱《格萨尔》,沉醉其中。双湖有好几户人家重复地请我去说唱。

在安多县的说唱厅,格桑多吉和艺人们的合影。(玄子/ 摄)

我现在会唱九十部左右的《格萨尔》史诗,短的五、六部,每部十五六小时说唱完,其他大部分都是长部头,每部200多个小时。有些史诗章节,我没说唱过,现在叫我说唱,我也不知道能不能说出来,是个未知数。我虽然没说唱过,但是一说到某个名字,我想,也许我可以说唱出来。

格桑多吉

1955年8月8日,出生于西藏那曲安多杂仁镇。1984年,他与西藏著名的《格萨尔》说唱艺人扎巴、玉珠、玉梅、阿达等人,参加在拉萨举行的全国格萨尔会议,同台演出。他能说唱44部《格萨尔》史诗,6部为独家说唱。2014年,格桑多吉入选为那曲地区《格萨尔》说唱代表性传承人。(玄子/摄)

格桑多吉家族六代都是說唱艺人

在安多,我采访到了另一位上了年纪的说唱艺人,他叫格桑多吉;他和查欧两个人,是目前《格萨尔》说唱艺人里,年纪比较大的。

汉语,我会说几句,说得不多。

1955年,我出生在扎仁镇六村,那曲往安多路边的一个村子,牧区,村里有160多户人家,一千多人。

从小,我跟母亲,还有养父,以及两个同母异父的兄弟在一起生活,父亲有另外的家,我们条件并不差,像糌粑这些,基本上可以吃到。

我们的村子叫拖穹,也是草场的名字。我们住的小地方,有一个更小的名字叫查仓玛。

五岁,我能看到别人看不到的东西,什么都能看到。看到有骑马的人,有拿弓箭的人。还有,我认识的那些去世了的老人,也能看到他们从草场走过来,在邻居家的院子外面,在门口往里看看,就不见了。为了这些事情,有人被打倒过,把他们的头发都剪了,不允许他们说这些。

现在,我的眼睛没那么好使了,但还能看到。有人去世了,放在家里一周或五天、三天,有些家人,叫我过去住一晚上,在那念经,把我看到的说给他们听。

十一二岁,我们家里有了20多头牛,羊不多。现在牦牛有60多头,羊一百多只,都是我的小女儿在放牧,她现在还没结婚,30岁了。她喜欢查仓玛,我也想把她留在身边。我有三个女儿,其余两个都嫁出去了。

我二十八岁结的婚,老伴也是查仓玛的。我们一直住在村子里。我们已经习惯了那里的草场,习惯每天起来,风冲过来的感觉,那里的风与安多县城的风不一样。

1968年,我开始说唱,虚岁13岁。

那天晚上,我梦见在一栋比较高的房子后面,两个骑在马上的人,我站在两匹马的中间,骑在马上的人,拿着本书,要我过去看,一直看到第二天上午,醒来。书里的内容我感觉全部会背了。从那以后,我就会说唱《格萨尔》史诗。

我与其余艺人不一样,有点特殊。我们家族六代都是说唱艺人。我的父亲,一直到爷爷的曾祖父,都是《格萨尔》说唱艺人。

当雄城外的热振寺,当时的热振王,给爷爷发了一个证,允许我爷爷到任何地方都可以说唱《格萨尔》,那时候收税多,我爷爷可以凭证免税。

格桑多吉在安多的说唱。(晓东/ 摄)

我去过比如县达塘乡,老人们给我说了很多爷爷的事情。

我的上几辈,他们都是走到哪里,说唱到哪里。

《格萨尔》有多少部分?我说不清,太多了。2018年10月,在家里带小孙女,哄着她睡觉。我睡着了,在梦中,我又学会了《格萨尔》其中一部,这一部,我身边的艺人应该都不会,叫《毒岭》。

我现在在说唱厅里说的,正在这一部。说的是,有一个部落,那里吃的、喝的,全都有毒,人或者是其他动物到那里,都会死。毒岭国王的女儿,嫁到岭国。岭国就派了一位医生,把那边的毒水变成了药水。

我在拉萨录了两部其余艺人不会说的《格萨尔》史诗,短的一部30多个小时,长的60多个小时。那次,我没时间录,家里离不开我。就只录了两部。

说唱艺人都不唱《格萨尔》最后一部

那曲每天都是大风、大雪,但采访很顺利。这天,我见到了阿旺巴旦,听他讲自己的故事。

我最喜欢木隆村,属于白朗镇下面的一个小村子,在山沟沟里,只有五户人家,我们的房子集中在一起。骑马走半个小时,才能碰到其他人家。村里现在人多了,有40多户。

我们的木隆草原不大,村里的草场很大,骑马要走一天,还不一定可以走出去,周围全是草场。村里的三个草场连在一起,木隆、色龙、支教。

草场远处,四周都是山,不高。有一条大的河流,穿过草场,小河就多了,四处都是。

村里的人,经常说起布达拉宫、大昭寺、扎西伦布寺、桑耶寺等等,我想自己出去看看,想出去走走。我几乎是从家里逃出来的,身上没带一分钱,也没与家里人说。说了,肯定不会让我一个人去的。跑出村子的那年,我13岁。

我在外面晃荡了六年。

一路上,就我一个人,能搭顺风车就坐车,大部分走路。一般就借住在老百姓家里,给他们说唱《格萨尔》,给多少钱就多少钱,人家给我吃的,让我住。

1986年,在色拉寺背后,一座山上的寺院里,我待了20多天。这是六年里,感觉最殊胜的一个地方。住在庙里,每天转塔、绕佛,喇嘛们给我吃的。

我先到的拉萨,走山南、日喀则,19岁,我回到村里。

1994年,我24岁,那曲地区文化局知道我是《格萨尔》艺人,把我招到群艺馆上班,一个月150块钱。我们好几个说唱艺人都在那里上班。

第二年,我在那曲成了家。老婆也是班戈县人,我们在那曲认识的。我们的生活来源除了工作,每天,我都去说唱厅说唱。

年龄大一点的那曲人,家里办喜事,请我到他们家里去说唱,给点钱。他们想听什么,我就说唱什么。

我家四个孩子。老大在那曲打临工,老二在内地读书,河北沧州,今年毕业。老三在山南读高中。老四今年七岁,这女孩,是我和老婆在那曲的垃圾桶旁捡的,孩子现在上小学一年级。

小时候,我没接触过《格萨尔》的说唱。

那年我13岁,在草场放牧,睡着了。梦见两个骑马的将军。骑红马的将军衣服也是红的,骑白马的将军衣服也是白色,他们两个人在为我相互打斗。

騎白马的赢了,他问我,你想跟我走,还是跟他?

我说,跟你走。

他说,从今天开始,你就是《格萨尔》说唱艺人。

说完,他就不见了。与《格萨尔》相关的梦,只做过这一次。从此,我就会说唱《格萨尔》。

想说《格萨尔》时,所有的内容全部就在脑子里、在眼前现出来。想唱哪一部,哪一部就可以说出来。我现在可以说唱出100多部《格萨尔》,录了有30部。有一部说了59个小时。现在我怎么都能说唱140部左右。我不是那种背了几本书来说唱的艺人。

我也是在会说唱《格萨尔》史诗之后,才强烈地有了想到外面去走一走的冲动。

我爷爷、父亲都是《格萨尔》说唱艺人。出远门,身上肯定有格萨尔王的像,每天都带着。

《格萨尔》经文,我有两部,是爷爷传给我的。

说唱的时候,我们把帽子放在左肩、右肩,或者拿到手上、戴在头上,还是捧在胸前,是有不同含义的。

我跟巴嘎,或者与其他艺人,我们唱的内容是一样的,但唱出来的字词肯定不一样,说唱的调好多也不一样。对于我个人而言,今天唱了一部,再过十年、二十年,再来唱这—部,字词肯定都是一样的,如果不一样,说明他不是一位真正的说唱艺人。

格萨尔王的故事和《格萨尔》史诗的传播,就是靠我们说唱艺人。我们说唱出来,有些人用藏文记录,直接出书,这其实也是我们艺人传下来的一种方式。

现在的说唱环境,本质上来说没发生太多变化。过年过节,谁家有喜事,就请我们去说唱。如果有人过世,这样不好的事情,是不会来请我们的。

赛马节,一定会请我们去说唱。

以前的老艺人,有这样一种说法:说唱艺人都不唱《格萨尔》最后一部,说唱完之后,这位艺人也会去世。

我的说法是,说唱艺人快去世了,他说唱《格萨尔》史诗最后一部的灵感就会出来,他就可以从头至尾说唱出最后一部《格萨尔》。现在要我说唱最后一部,我也可以说,但说得不全,不是非常好,全面的我暂时说不了。

阿旺巴旦

1971年10月25日出生,西藏那曲班戈县自郎木隆村人。能说唱76部《格萨尔》史诗,15部为独家说唱。国家级非物质文化遗产代表性传承人。(玄子/摄)

泽琼村的玛德在写作《格萨尔》

采访完,请晓东啦找地方一起吃饭,他是本地人,在那曲第二中学的巷子里,一长溜的门面,推开藏餐厅厚实的门帘,里面满满的全是藏族老乡,热气腾腾,与外面的寒冷形成对比,眼镜立刻起雾。

好不容易找到一张小桌子,我们三个人,挤着坐下来,身体挨着身体。这几天,我们每天在一起,身心的距离随时间的接触,而缩短,有了好朋友、好兄弟的气息。我像藏人一样地喝着茶,吃着藏面,三个人,六碗藏面,一人两碗。

下午,与说唱艺人玛德继续聊天。

我一直跟母亲、外婆生活在泽琼村,父亲和外公去世得早。很小我就开始放牧,我们兄弟姐妹上学的机会是没有的。16岁,乡里才开始盖学校,我还帮忙打过工。

泽琼村,村子很小,七八户人家。我们全家现在都搬来那曲城了。

我一个人先来,在说唱厅说唱《格萨尔》7年,在城里建了房子,才把妈妈和外婆接过来。

五六岁的一个晚上,我做了个梦。

有个骑蓝色马匹的将军,问我识不识字?

我说,不会。

将军说,你到那边去。

我就去了。那里搭了很大的帐篷,里边有人说,喇嘛来了。喇嘛一进帐篷,我看他与莲花生大师长得一模一样。

他又问我,认不认字。

我说不会。

喇嘛给我一本书,说,这是《格萨尔》说唱的书,格萨尔的故事、历史都在这里。

喇嘛带我从头到尾地读,从第一章开始,喇嘛念一遍,我读一遍,念了很长以后,帐篷里出现了很多骑马的战士,骑白马的穿白色战袍,骑黄马的穿黄色战袍,在帐篷里转圈,转着转着,我就醒了。

每天晚上,几乎都做这样的梦。

我就会说会唱《格萨尔》了。

每天放牧,碰到高一点的石头,或者山坡,我就把它们当成鬼怪,从家里拿根木棍,像剑一样,与这些突出来的石头和山坡打仗。边打边说边唱,我能感觉到眼前全是我唱出来的那些场景,能看到各种雪山、湖泊、寺庙,没去过的地方,都现在我的眼前。闭着眼睛,也全部出现。白天,感觉战马都现在眼前。

六七年时间,我就那样疯疯癫癫地放牧、歌唱。

有些老人,听过《格萨尔》说唱的,他们肯定我就是《格萨尔》说唱传承人,他们要我妈妈去找喇嘛、活佛。

慢慢的,叫我唱《格萨尔》的第几部,我就可以从哪里开始说唱,不再那么胡言乱语。

我能说出《格萨尔》一百五六十部,我录了音的说唱有五六十部,一两千个小时。最短的几部十二十三个小时;小国、小部落的故事,一部六七十个小时;大部、长的二三百个小时一部;大部分都是一百小时左右一部。

我个人感觉《格萨尔》应该有将近两百部。有些人把一部长的分上、下两部来计算,其实就是一部。我认识的很多说唱艺人,基本上也是我这种观点。

年轻的说唱艺人,今年能说三十部,过几年就不止三十部了。说着说着,就又想起一些新的部章来,说唱艺人就是这种状态。

《格萨尔》说唱里,有很多内容,应该传播,有些是教我们怎么为人处事,哪些事情该做,怎么来做,我们不应该做什么样的事情,怎么做父母。还有,说有些人坏得像什么样子。又称赞那些值得我们尊敬的人。

《格萨尔》说唱里涉及到一些山、水,说这个山是什么样的山,山里有什么,赞得非常美;

为什么那个地方有八座白塔?

为什么那个地方有很多玛尼堆?

为什么女人戴围巾?

为什么腰带上面有花纹?

格萨尔王的大将,这人心是什么样子?人品是什么样子?

现在年轻人都听不懂我们的说唱,我正从《格萨尔》说唱里,把这些教育人的、好的故事,综合到一起,写两本书,现在已经写好了第一本,叫《格萨尔王的故事》,只要认得藏文,就看得懂,听得懂。

我的藏文是自学的。

说唱《格萨尔》最后一部的问题,如果现在必须要说唱最后一部,很多艺人都可以说出来,但一般都不会说。因为,最后一部说唱的内容,是格萨尔王的大将们,一个一个是如何如何、怎么样死的。说唱艺人忌讳说这些,因为,我们认为,说唱艺人就是格萨尔王那些大将的化身、转世,或者说——说唱艺人都与格萨尔王的大将们有各种关系。

瑪德

1980年3月10日,出生于西藏那曲县罗玛镇泽琼村。

能说唱82部《格萨尔》,其中28部为独家说唱。

自治区级《格萨尔》说唱代表性传承人。(玄子/ 摄)

索朗旺堆每天都在与说唱艺人打交道

我只能从我爸爸、我的两位妈妈的角度,来说与《格萨尔》说唱艺人前世今生的各种关联。

我在文化馆工作,每天都在与说唱艺人打交道。他们的生活,他们的情绪,我了解得比较深。在研究方面,我有些思路和新想法,但我文字的表达能力差。

说唱艺人从什么时候开始出现?没人说得清楚。之前,很多人担心老的说唱艺人去世,后面的可能会断。现实是,最近几年,有更小的孩子可以说出《格萨尔》史诗。依目前状况,说唱艺人的传承肯定不会断,我们不再担心后继无人。

索朗旺堆

1966年,出生于那曲索县加勤乡。

索朗旺堆(左)和父亲李彬。(索朗旺堆/供图)

像说唱艺人斯塔多吉,西藏大学在读研究生,是目前发现的说唱艺人里,唯一有高学历的艺人,一位90后的年轻人。

《格萨尔》史诗中的很多部,很多人都会说。但有很多部,只有某一位艺人会说,如果这位艺人走了,其余艺人说不出来,也许就真的流失了。所以,我们现在抢救的是《格萨尔》独家说唱这一部分内容。

1966年,我出生在那曲索县加勤乡农村。

我们加勤乡是半牧半农地区。

我小学毕业后,在县师范培训班学了两年多,回村里当了两年小学老师。

索朗旺堆是我的藏族名字,还有一个汉族名字,爸爸姓李,我叫李谊。西藏一股没人这么叫我,到了内地,妈妈才叫我的汉族名字。

爸爸祖籍安徽。我亲生的藏族妈妈去世了,我有个在上海的汉族妈妈,在我心目中,汉族妈妈如同亲妈妈。

我在舅舅家长大,没有爸爸的概念,一直以为,舅舅就是我爸爸,因为舅舅的小孩都叫他爸爸。

十岁那年的冬天,爸爸与汉族妈妈来索县老家看我。我不敢靠近他。

汉族妈妈也在西藏当老师很多年,对我影响非常大,我有今天,非常感谢汉族妈妈。

我亲生爸爸从1979年开始调查了解《格萨尔》史诗的相关资料,爸爸写的都是藏文。上世纪八十年代,我也跟爸爸一起去老百姓家里做采访,去说唱艺人家里,了解他们的生活。

爸爸在藏地寻找《格萨尔》的遗迹,考证每一块石头、每一个足迹、每一个部落、每一个传说。爸爸一说藏话,谁都不相信他是汉族干部。爸爸在那曲就说索县的藏语,到拉萨就说拉萨话。藏族人,都以为我爸爸是西藏本地人。

爸爸去各地调查录的磁带,和文字的笔记,我都完整保留,有些在上海,有些在拉萨。

爸爸还教我钉鞋子,缝衣服,他自己洗照片。

爸爸在西藏呆了三十多年。1996年才从西藏退休,爸爸成了一位纯粹的西藏人,他完全适应了这里的生活环境和习惯,他吃糌粑,吃生肉。

我在那曲的第一次采访,即将结束,与说唱艺人的心灵,有了某种亲近的感觉。临走前的几天晚上,我都是一个人,在格萨尔说唱厅里坐下来,点一壶茶,听不同的说唱艺人,说唱《格萨尔》。

格萨尔说唱厅,藏语叫“仲康”。“仲”就是《格萨尔》说唱的意思。那曲现在有五家仲康,都在拉萨路那曲城综合市场里。我去了三家说唱厅,分别都是说唱艺人洛桑、多杰日巴、同佑开的。他们请说唱艺人过来说唱,给工资。像巴嘎、阿旺巴旦,每—小时比其余艺人稍微高点。

那曲城周边老百姓,在不忙的季节,从四面八方,各个地方来,坐在热气腾腾的仲康里,听艺人说唱《格萨尔》。仲康有饭吃,供应包子、面、肉汤、米饭、茶、丸子、清茶等饮食。

1981年,索朗旺堆的父亲李彬用藏语在牧民家里说唱《格萨尔》。(索朗旺堆/供图)

说唱从上午11点开始,晚上八九点结束,在冬天不忙的季节,有很多人来听。藏历年过后,仲康人最多。四月份,人就慢慢地少了,五月份,人都回去挖虫草了。