传统川西林盘声音景观对成都乡村旅游建设发展启示

杨 勉

(四川旅游学院艺术学院,成都 龙泉驿 610100)

1 研究背景

党的十九大报告中“乡村振兴”战略为近6亿农村人口规划了宏伟而美好的蓝图,随后成都市为“乡村振兴”战略的有效推动与实施提出的“十大重点工程”中,川西林盘保护修复工程便是其中之一。传统的川西林盘不仅仅是一个人的生产生活系统,更是一个有人参与,林田水系等生态环境共生的复合生态系统,多元相互协调所达到的一种自然生态平衡态。对成都而言,星罗密布的林盘是成都平原生态系统的核心所在。由此可见,传统川西林盘对乡村振兴有着极为重要的意义与价值。

从旅游层面来看,以社会发展为主体的“文化旅游”中,声音无论是在文化脉络的延展中还是在民俗风情的演绎中,都充当着不可缺少的角色,只有探索出乡村发展历史中特有的“声音”,才能更好地规划出最具有地方文化特色的效果;从景观层面来看,乡村中拥有非常丰富且宝贵的自然声音资源,它们不仅具有区域性变化,还具有季象性变化,让声音资源变得更加多元,而人们对乡村中各类多元声音的感悟,也是人们感悟大自然最直接、最便捷的方式之一。在高楼林立,生活中充斥着电子声和机械声的今天,无论是从社会的需求性,还是文化的必要性来讲,在乡村中最自然的声音是极为可贵的,在旅游中是具有价值的,在景观中是被人们所需求的。

2 川西林盘声音景观研究

2.1 “林”声音景观研究

一般情况下,林盘均是以外围植物圈层为边界,是林盘的主要构成要素,也是其“盘状”外形的主导因素[1]。而外围的植物所形成的边界,除在视觉层面上,有着界定林盘边界的作用之外,从声音景观的角度出发,它更是通过声音景观设计[2]的手法,为林盘内环境营造丰富优雅的声音景观环境。

生活在川西坝子上的蜀民,自古便有着“可使食无肉,不可居无竹”的情怀生活至今,走在林盘之中随处可感受到幽篁的绰约挺拔,竹文化在林盘之中独到的运用可谓触目皆是。四川地区的乡土树种也以密林种植于此,如樟、松、杨、柳、枫、桂花、银杏等,家宅护院旁常种植柚、柑、桔、枇杷等果树。灌木以杜鹃、连翘、南天竹、十大功劳、迎春、月季、海棠、梅花等为主。它们不仅仅在视觉上共同营造了林盘茂林修竹,绿意盎然的季节性景观,更是在林盘内形成了稳定的生态环境,为鸟类和昆虫提供了良好的生存栖息地,从而结合密林本身,在声音景观上营造了“读一帘翠竹幽梦,寻一曲幽篁何方”的悠然自在,“自在娇莺恰恰啼”的怡然自得,“清风半夜鸣蝉”的静谧千里,“竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风”的自然清爽的氛围,通过声音景观正设计的方法,用游人们喜爱的声音[3],降低不良声音元素的干扰,使得在川西林盘之中的人们“游目骋怀,足以极视听之娱”。

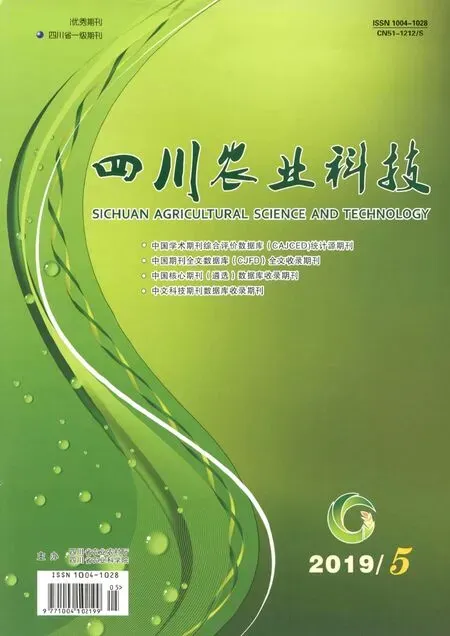

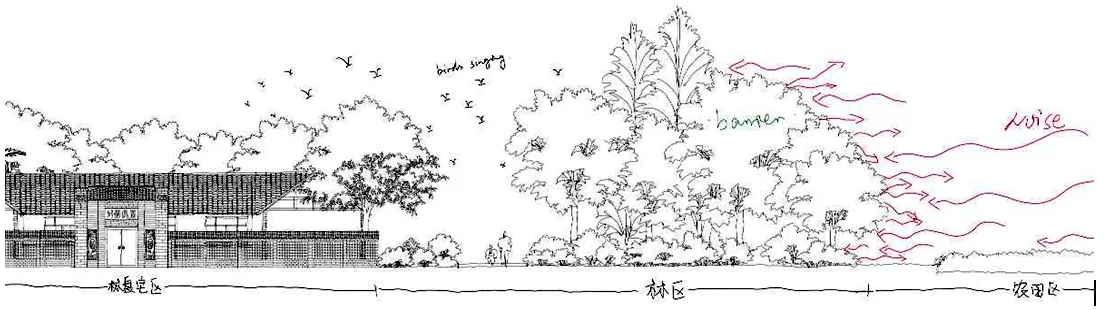

当声波碰到树叶,声波会破碎并分散出去,分散出去的声波又会因树叶的振动变得更加微弱,所以植物立体绿化降噪经常被用于声音景观负设计当中。川西林盘中郁郁葱葱的植物乔灌草的搭配组合,尤其是其松、竹、樟、桂花、南天竹等植物叶密且高大,不仅为林盘提供了生产、生活环境,改善了内部小气候,也通过声音景观负设计的方法(图1,图2),让林盘内部的声环境尤有高翔远引之境,不为城乡发展所影响。

图1 “林地”声景负设计示意(笔者自绘)

图2 “林地”声景负设计示意(笔者自绘)

2.2 “田”声音景观研究

“随田散居”是川西林盘千年来的布局特征,是道教思想天人合一的直观表现。林盘星罗密布于大田上,如一颗颗田间翡翠,林盘与大田共同承载着蜀民对美好生活的愿望。大田通常是作为林盘与外部道路的过渡带,在大田空间中,不仅仅能体会到大面域色彩给人们带来的视觉冲击,更深层次的感受是来自农田中声音使人们所感受的余韵悠长之感,是“风吹麦浪”的朗阔,是“相见语依依”的热闹,是“蛙声一片”的充盈。通过大田的声音景观为人们带来进入川西林盘的第一视听感受。

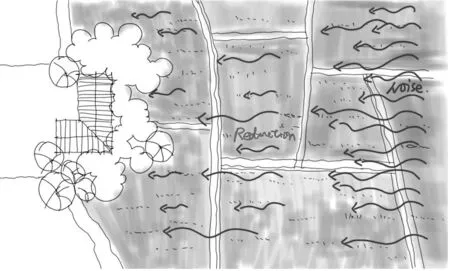

在如今车来车往的时代下,即便是乡间小道也不乏有车辆轰鸣声,随城乡发展建设,如今有不少林盘旁建起了村道、乡道,车辆更是来往不断。除了大田所带给人们的余韵悠长之声可有效降低噪音给人们的干扰之外,地形堆叠的降噪原理和植物立体绿化降噪的原理相似,呈梯度式的广幅的大田正是在声音景观方面起到了防尘降噪的作用,先于林地进行第一步的声音景观负设计作用(图3)。

2.3 “水”声音景观研究

成都平原“水旱从人不知饥馑”,自鱼凫古国起,古蜀先民便与水为邻,靠水而居,水是天府农耕文化不可或缺的重要组成部分,是川西林盘的生命力所在。水网是主导林盘分布,无论是灌渠、溪流、池塘、水井或是排水沟都是影响林盘内外空间格局的重要因素。正是因为水的多元形式,使得林盘中水景的呈现更加多元,受水流动的速度、流量,跌落的高差、空间等影响,有渠水“青山隐隐水迢迢”的清脆悦耳,有水井边“泉眼无声惜细流”的静谧,有河流“喷珠屑玉水澜翻”的磅礴气势,也有池塘中“红掌拨清波”的宁静。川西林盘中,水田相依,交错蹒跚,整个水网的布局尤为丰富。而这样错综贯通的水系不仅仅供给了肥沃的大田,给予了蜀民生活的便捷,更是让水在林盘中宽窄缓急,作用各不相同的各种功能的水渠成为了十分重要的声音景观资源,可谓是将整个林盘环境变得尤为灵动,与其他声音要素共同将自然之美呈现的更加多彩。

图3 “田地”声景负设计示意(笔者自绘)

2.4 “宅”声音景观研究

成都平原上的乡村居住方式具有较强的地域特性,多随田散居,可根据其布局方式分为独居林盘和聚居林盘两种类型。按建筑平面形式来分,可分为一字型、“L”型、三合院和四合院等几种基本形式,也由这几种基本形式在后期衍生出更多形式的组合形态。无论以什么形式划分林盘,除了部分宅院外,绝大多数的林盘在修建时,在考虑满足生活的同时,也考虑到了生产的需要,所以在布局上,既各有特色,又有许多共通之处。

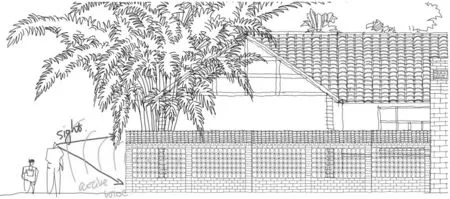

从声音景观角度出发,整体上看林盘宅院几乎都是前为晒坝和菜地,周围有竹树绿化分隔,每户都独门独院,互不相连,在生活上邻里之间互不干扰。院落通常以镂空砖墙、砖瓦墙、矮石墙、竹篱等形式围合,宅院中家务劳作的居民与宅院外界可透过围墙产生一定的声音交流,对宅院外路过的行人而言,这类声音元素比较有生活气息与文化韵味的[4],可丰富院墙外行人的声音体验,带来更淳朴自然的环境体验感,而在视线上又与内部的居民并不会有干扰(图4);对宅院内的居民而言,身处林盘之中,水声所带来的“淡烟流水画屏幽”的野趣、林所带来的“风定小轩无落叶”的闲适等声音元素共同组成的声音景观及宅院周边布局,通过声音景观设计方法,可谓是在生活、生产之中,时刻都在享受着一场盛大的听觉盛宴。

图4 “宅”声景设计示意(笔者自绘)

3 林盘声音景观对乡村建设的启示

人对空间的体验与认知,只有80%是来源于视觉,另外20%来自于其他感官体验[5],声音也是园林当中场所精神的重要表现元素之一,人们在乡村中的体验,更多在于对自然的渴求和对乡村的情怀,可见,声音景观在乡村旅游建设中是尤为重要的。回顾近15年来,成都在乡村方面的建设工作不难发现,从2003年统筹城乡经济社会发展工作至今乡村振兴战略背景下的“十大重点工程”,尤其是2008年之后,成都的乡村发展有着惊人的速度和巨大的变化,为了更好的带动乡村经济发展,成都近几年全面加快了休闲农业和乡村旅游业的发展脚步。在实际乡村调研中发现,许多乡村旅游建设项目中,更多的是在考虑旅游规划项目如何带来经济效益和社会影响力,如何通过具有噱头的视觉冲击效果可以一炮而红的吸引大批游客刺激消费,往往却在眼前利益下,未能看到乡村真正的价值。

在川西坝子上孕育而生,历经数千年时间的积淀,代代传承至今的川西林盘,无论是其社会价值、经济价值、文化价值还是生态价值,都是无价之宝。就声音景观而言,本文通过对多个传统林盘中的声音感知与体验进行分析,以管窥豹似的对传统川西林盘进行了声音景观营造方法的分类与总结,虽然在采样上统计越多样品,分门别类的进行数据统计的结果越具有准确性,但是本文希望通过以此为初探,让更多在做乡村规划的规划师能够对声音景观资源有更多的认知,在未来进行乡村规划时,可以更多的去对于乡村之中各类声音资源保护、设计的有效方法有更加充分的研究与探讨,将传统乡村的声音资源合理运用,让乡村拥有更浓厚的场所精神,让参与者体验更为“全息”的乡村旅游盛宴,将宝贵的传统乡村资源有效地传承下去。