通川区农用地整治潜力评价及对策研究

邓 伟,胡玉福,王 琴

(1.四川省达州市国土资源局通川分局,四川 达州 635000;2.四川农业大学资源学院,成都 温江 611130)

随着我国城镇化和工业化的加快,建设用地不断扩张,耕地不断减少,人地矛盾十分突出。土地整治是提高土地利用率,缓解人地矛盾的根本途径,农用地整治是土地整治的重要内容,对增加耕地面积、提高土地生产能力具有重要的现实意义[1-3]。低山丘陵区受地形限制土地利用分散、破碎,水土流失严重,农业生产基础设施薄弱,土地整治潜力相对较大[4-5]。定量分析评价低山丘陵区农用地整治潜力和分布特征对于推动该区农用地整治工作具有重要的积极作用[6]。通川区位于四川盆地东北部,是典型的低山丘陵区,本文以通川区农用地为研究对象,通过资料收集整理和实地调查,运用全面调查法对通川区农用地整治潜力和分布特征进行分析评价,在此基础上提出合理的整治对策建议,以期为该区土地整治工作提供科学依据。

1 研究区域概况与数据来源

1.1 研究区概况

通川区地处四川东北部、达州市中部,地理坐标为107°20′37″E~107°39′22″E、30°07′30″N~31°27′30″N,东与宣汉县相邻,西、南与达川区接壤,北与巴中市相接,幅员面积达88803.31hm2。地貌以中低山、丘陵为主,地势东北高西南低,属亚热带湿润季风气候区,热量资源丰富,雨热同期。土壤类型以水稻土和紫色土为主。地区生产总值(GDP)198.39亿元。辖区内建制镇14个,5个乡,3个街道,户籍总人口59.72万人,常住人口63.32万人,城镇化率达66.6%。

1.2 数据来源

研究所需的数据主要来源于达州市国土资源局通川分局、区统计局、区规划局及区政府相关各部门。

2 农用地现状特征分析

2.1 农用地以林地、耕地为主,坡耕地比重大

通川区农用地面积为77356.15hm2,占土地总面积的87.11%(见表1)。农用地以林地和耕地为主,分别占农用地面积的47.28%和40.78%,其他农用地和园地所占比重较小,分别为9.96%和1.94%,设施农用地所占比重最小,仅0.04%。耕地中以水田和旱地为主,面积分别为18102.23hm2和13383.64hm2,分别占农用地面积的23.40%和17.30%,水浇地相对较少,仅为56.90hm2,占0.08%。

2.2 人均耕地少,耕地后备资源不足

通川区人口密集,土地利用率高,据统计,2016年全区土地利用率达96.55%,远高于全国平均水平(79.10%),人均耕地面积仅为0.0528hm2,远远低于全国平均水平(0.1053hm2)[6],人地矛盾突出。据调查,通川区宜农后备土地资源以荒草地为主,具备一定的开发潜力,但面积较小,仅占土地总面积的3.45%,零星分布于通川区各区域,开发难度大,宜耕后备土地资源不足。

2.3 农用地生态环境状况不容乐观

通川区地处长江嘉陵江水系上游的州河、明月江流域,是水土流失较为严重的区域之一。全区虽经多年水土流失治理,但仍有近37%的土地面积遭到水土流失的危害。全区的洪涝、山体滑坡、泥石流、崩塌、干旱等自然灾害易发、频发,境内州河及明月江、双龙河和其他支流流域受工业污染、城镇污染、农村面源污染及混合型污染情况较为严重,农用地利用承载力状况不容乐观。

2.4 农业生产基础设施建设滞后

通川区虽然有中型水库、小(一)型水库、小(二)型水库、提灌站、山坪塘、引水渠堰、固定机电提灌站等,但水利设施不能满足特色农业的发展要求,还有很大一部分无水浇灌,全靠雨水来为特色农作物提供水源,很难摆脱“风调雨顺多收点,一遇干旱掉下来”的被动局面,故水源问题仍是制约特色农业产业发展的主要因素。全区农村道路等级低,路面状况差,特别是农村特色农业基地连接乡村道路少,大部分基地内部没有运输道路,制约了特色农产品的生产和运输。

3 农用地整治潜力分析

3.1 农用地整治潜力来源分析

3.1.1 田坎、边角地 通川区境内山、丘、坝地形兼有,由于地形起伏和农田地权的分散,田坎面积较小,田块与田块之间田坎比例较大,加之田间道路不规范,田块小,田坎宽大且弯曲,田坎系数较大,农田边角地面积大且零散。通过土地平整、小田并大田、权属调整、田块规整等措施,减少田坎占地面积,并充分利用原耕地中难以利用的边角地,可增加有效耕地面积。

3.1.2 废弃沟路渠 通川区受地形条件和资源分布的限制,土地分散、破碎,农村道路、沟渠等农业基础设施难以共享,加之近年来大力建设现代化的农业配套基础设施,使得原有的大量道路、沟渠因年久失修而被废弃闲置。通过将耕地间废弃的农村道路、沟渠等整治成可利用耕地,从而达到增加有效耕地面积的目标。

3.1.3 其他土地 其他土地中荒草地、滩涂可作为新增耕地来源,面积共计327.92hm2,占土地总面积的0.37%。其中荒草地一般分布于形状不规则的耕地之间,耕地与其他地类之间,或者山坡地。对开发难度较小的荒草地加以开发利用,对滩涂通过工程措施加以整理,可增加有效耕地面积。

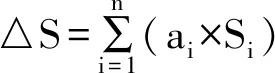

3.2 农用地整治潜力测算方法

(i=1,…,n;其中n为某乡(镇)村的个数)

a=△S/S

式中:△S——乡镇新增耕地面积;

ai——某村新增耕地系数(%)

Si——某村待整理区面积

a——乡镇新增耕地系数(%)

S——乡镇待整理区总面积

3.3 农用地整治潜力测算结果分析

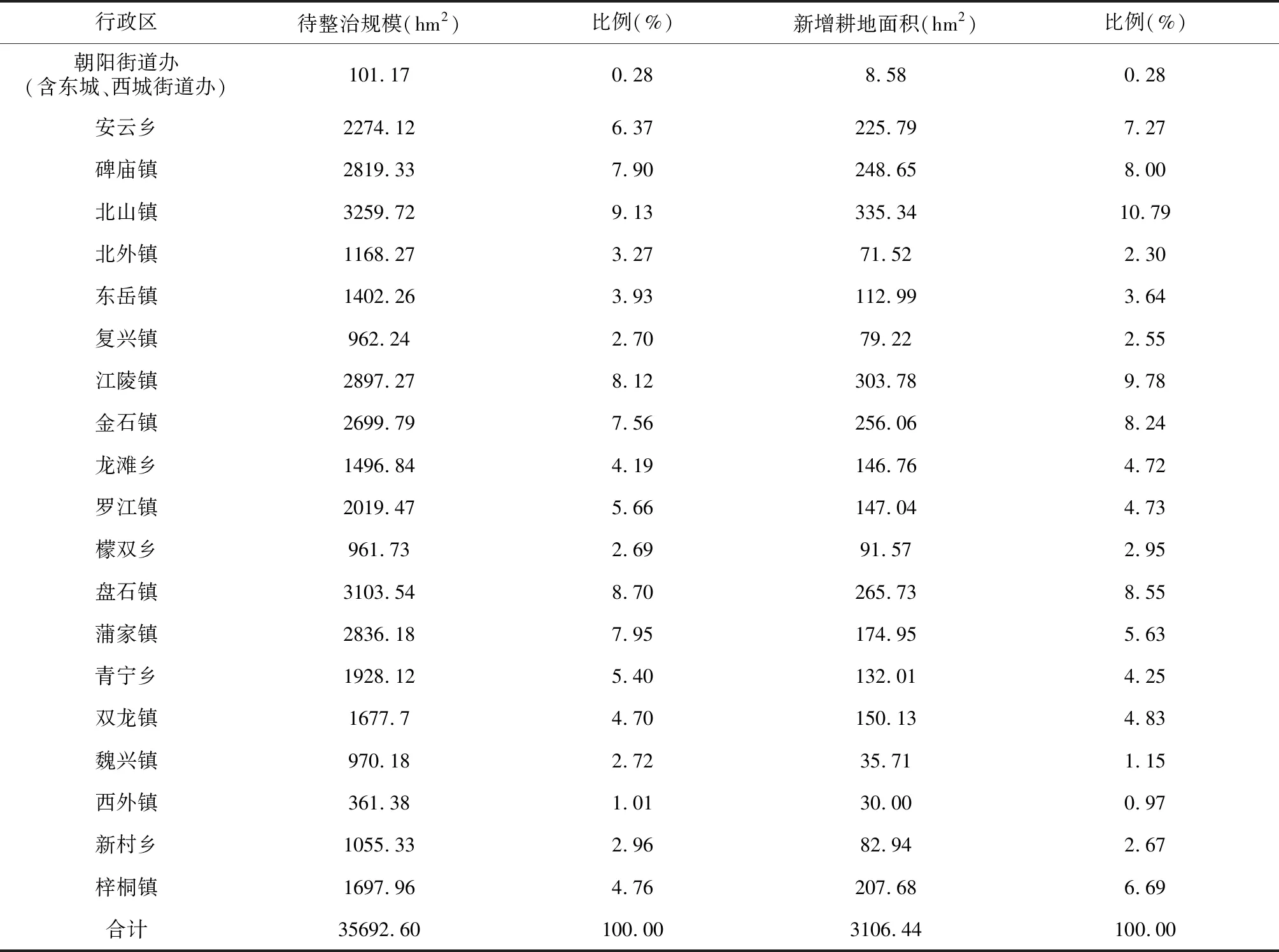

3.3.1 农用地整治数量潜力及分布 统计结果表明,通川区农用地待整治规模达35692.60hm2,其中,北山镇、盘石镇和江陵镇的待整治农用地规模较大,分别占全区待整治农用地面积的9.13%、8.70%和8.12%;朝阳街道办(含东城、西城街道办)和西外镇的待整治农用地规模共计462.55hm2,仅占待整治农用地总面积的1.29%。

通过农用地整治预计可新增耕地面积达3106.44hm2,农用地整治潜力较大。全区各乡镇新增耕地面积潜力介于8.58~335.34hm2之间,集中分布于100~300hm2。各行政区新增耕地面积存在明显差异,其中朝阳街道办(含东城、西城街道办)、北外镇、复兴镇、檬双乡等7个行政区农用地整治潜力均小于100hm2,新增耕地面积共计399.53hm2,仅占全区数量潜力的12.86%;安云乡、碑庙镇、东岳镇、金石镇等11个行政区农用地整治潜力介于100~300hm2之间,共计可新增耕地面积达2067.79hm2,占全区数量潜力的66.56%;北山镇和江陵镇农用地整治潜力较大,分别为335.34hm2和303.78hm2,占全区数量潜力的10.79%和9.78%。

表2 通川区农用地整治数量潜力表

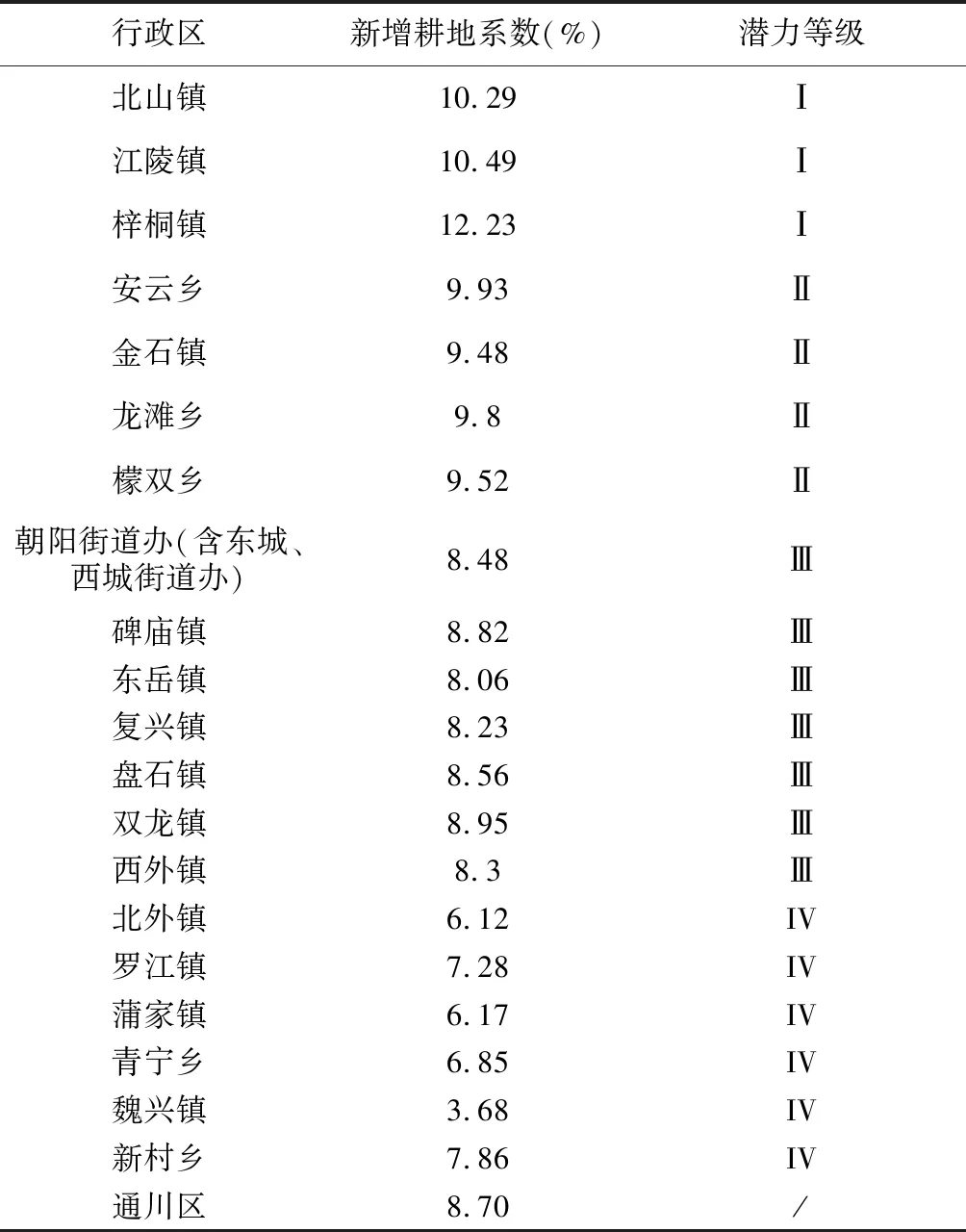

3.3.2 农用地整治潜力分级 统计结果表明,全区新增耕地系数达8.70%,变化范围位于3.68%~12.23%之间。结合农用地整治潜力分级方法,将各行政乡(镇)新增耕地潜力划分为4个潜力级别,其中新增耕地系数X≥10%的划为Ⅰ级整理潜力区;新增耕地系数9%≤X<10%的划为Ⅱ级整理潜力区;新增耕地系数8%≤X<9%的划为Ⅲ级整理潜力区;新增耕地系数X<8%的划为IV级整理潜力区。分析表明,Ⅰ级整理潜力区主要分布在北山镇、江陵镇和梓桐镇,共计可补充耕地846.80hm2,占全区新增耕地面积的22%。Ⅱ级整理潜力区主要分布在安云乡、金石镇、龙滩乡和檬双乡,共计可补充耕地720.18hm2,占全区新增耕地面积的20.82%。Ⅲ级整理潜力区主要分布在朝阳街道办(含东城、西城街道办)、碑庙镇、东岳镇等行政区,共计可补充耕地895.29hm2,占全区新增耕地面积的29.23%。IV级整理潜力区主要分布在北外镇、罗江镇、蒲家镇等乡镇,共计可补充耕地644.17hm2,占全区新增耕地面积的27.95%(见表3)。

4 农用地整治的对策建议

4.1 因地制宜,先易后难,有序开展农用地整治工作

不同区域的自然要素禀赋、社会文化背景、经济发展水平等方面的特征,决定着区域农用地整理的方向与特征,进而影响着农用地整理潜力。因此在农用地整治工作开展过程中应依据不同行政区域整治潜力等级具体安排。对整治等级越高的地区,如北山镇、江陵镇和梓桐镇等行政村,优先安排土地整治规划实施,加紧建设土地整治规划示范区,从而为其他地区土地整治提供经验借鉴;对级别较低地区,如北外镇、罗江镇、蒲家镇等行政村,重点维护耕地资源数量不减少,强调现有土地的合理开发利用,稳步有序地安排整治项目落地。道路和农田林网等农业基础设施建设以提高耕地生产能力。建设必要的农田防洪及水土流失控制等农田防护措施,优化农田生态景观,配置生态廊道,维

4.2 加强农业基础设施建设,提高农用地效益

结合建设区实际情况,完善农田水利设施、农村护农田生态系统安全。根据因害设防原则,结合提升农田景观效果的要求,合理设置农田防护林,采取以渠、路定林,渠、路、林平行;树种的选择和配置,选择表现良好的乡土品种和适合当地条件的配置方式。以小流域为单元,采用谷坊、淤地坝、沟头防护等工程措施,进行全面规划、综合治理。坡面防护工程布局要根据“高水、高蓄、高用”和“蓄、引、用、排”相结合原则,合理布设截水沟、排水沟、沉沙池等坡面水系工程,系统拦蓄和排泄坡面径流,构成完整的坡面灌排体系。

表3 农用地整治潜力统计表

4.3 大力推进生态友好型农用地整治建设

按照建设环境友好型社会的要求,全区农用地整治工作应立足切实保护和修复生态,推进生态友好型农用地整治,正确处理农用地整治与生态环境保护的关系。对陡坡耕地要有计划、分步骤实行退耕还林还草,对缓坡耕地要积极采取砌墙保土和改进耕作技术等措施,减少水土流失,提高农田保护效应和土地持续利用的能力。农用地整治要与小城镇建设、农田水利基本建设和生态环境保护相结合,农业后备资源的开发要杜绝新的生态破坏和环境污染。

4.4 积极推进公众参与,维护农民的根本利益

通川区通过农用地整治,不仅可以增加有效耕地面积、提高农业综合生产能力,还可以提高项目区域农业生产效率和农民利益。但在具体实施过程中,农民权益未得到应有的尊重和保障。因此,在全区农用地整治过程中,要认清农民的角色,了解农民的愿望,完善农民参与和利益诉求机制,进而促进农用地整治项目顺利开展。

4.5 加强工程建后管护,建立长效管理运行机制

农用地整治是一个多元、复合的耦合系统,其项目全生命周期包括前期准备、工程建设和建后管护3个阶段。前期准备和工程建设是整治目标实现的载体,规划设计疏漏、工程质量缺陷、产权矛盾等问题会在管护利用阶段显现[7]。在实践中应建立资金、技术和人员等多要素保障下的长效管理运行机制,实现整治效益最大化。

(1)项目工程建成后要通过多种形式进行广泛的宣传教育,发动群众参与工程设施的维护管理,增强群众的管护意识,营造爱护工程设施的社会氛围。

(2)要高度重视工程设施的建后维护管理工作,责成下级政府主动承担监督管理责任,督促使用、受益人对工程设施进行管护,各级责任部门要把项目工程的建后管护视为己任,定期对维护管理情况进行检查,确保工程设施的正常运行。

(3)尽快制定农业综合开发的工程运行管理办法,落实工程设施的维护管理经费,确定工程设施监管单位和受益人的责任,对破坏项目工程设施的行为,要严厉查处;对工程设施维护管理不力,发生非自然灾害重大事故的,要追究责任。