大学生对网络新闻认知、情绪及应对研究

罗 晓,艾明江

(1.集美大学教师教育学院,福建 厦门 361021;2.厦门市委党校统战教研部,福建 厦门 361027)

一 引 言

人们对网络信息的应对方式对信息传播有重要影响。大学生作为网络使用群体中的生力军,尤其针对社会新闻类信息,其反应可能直接影响新闻是否能够被广泛传播、以何种形态和基调被传播。

已有研究表明,应对方式受人格特质、认知评价、自我概念、情绪状态、社会支持等因素的影响[1,2]。其中,认知评价和情绪状态被认为与应对方式关系密切[3-5]。情绪认同度又受认知评价的影响。阿诺德的评定-兴奋说认为,情绪的来源是对刺激情境评估的结果,刺激情境本身并不直接决定情绪的性质[6]。即个体首先对刺激进行认知评价,认知评价使其产生某种情绪状态,情绪状态进而影响个体对刺激的反应。

既然认知评价、情绪认同度和应对方式三者关系紧密,缺一不可,那么,要因地制宜地引导大学生对网络新闻进行正向应对,必须对上述三者的影响因素都有所了解。赵迎春等人总结前人研究指出,认知评价和情绪认同受社会文化因素、性别、年龄等因素的影响[7]。由于文化模式的差异,不同文化背景的个体对特定情境的主观评价不同,导致行为的差异[8]。黄宇霞和罗跃嘉研究发现,女性对家庭、生活、危险等情感图片的认知评价与男性不同,其情绪愉悦度和唤醒度也高于男性[9]。研究还发现,老年人对情感图片的情绪唤醒度和愉悦度都高于年轻人[10]。薛朝霞等人也指出,大学生的个体特征影响其对各种事件的应对方式[11]。

综合上述研究结果,本研究旨在考察大学生对网络新闻的认知评价、情绪认同度和应对方式的影响因素,在此基础上,有针对性地提出引导大学生正确应对网络新闻的建议。结合Lazarus的情绪认知-评价理论,本研究将认知评价具体定义为4个层面,一是关己度,即个体认为刺激事件与自己的相关程度;二是真实性,即个体认为刺激事件的真实程度;三是效能感,即个体认为自己对刺激事件的控制能力;四是反馈度,即个体根据已有经验,判断自己对刺激事件的反应是否有效。另外,研究中的“情绪认同度”指的是大学生在阅读不同情绪类型网络新闻后的情绪状态与网络新闻情绪色彩的一致性,即网络新闻对大学生的情绪唤醒度。研究将通过上述操作性定义,自编问卷,对影响大学生对网络新闻的认知评价、情绪认同度和应对方式的因素进行调查和分析。

二 方 法

(一)被试

分层抽取重点大学和非重点大学的学生为被试。共发放问卷350份,收回有效问卷347份。

(二)自编问卷与施测程序

根据现代心理学所定义的4个基本情绪,分别选取愉快、悲伤、愤怒和恐惧等4种情绪类型的社会新闻类网络信息作为问卷材料。要求大学生在仔细阅读完4则新闻材料后,回答问题。问题包括3项内容:一是对网络新闻的认知评价,包括真实性、关己度、效能感和反馈度进行评定;第二项内容是大学生对所阅读的网络新闻的情绪认同度;第三项内容是阅读网络新闻后所采取的应对方式。根据上述内容设计问卷。对60名学生进行初测。初测后,对问卷中问题的表述进行必要的修剪和补充,最终形成正式问卷。4则不同情绪的网络新闻详见附录,认知评价采用7点量表评分,分数高低分别代表不同程度的评定。应对方式采用类别选择。问卷由课题组成员进行施测,在确保被试理解的情况下,发放问卷进行集体调查。数据采用SPSS 15.0进行统计和分析。

三 结果与分析

(一)大学生对不同情绪网络新闻的认知评价、情绪认同及应对方式的差异

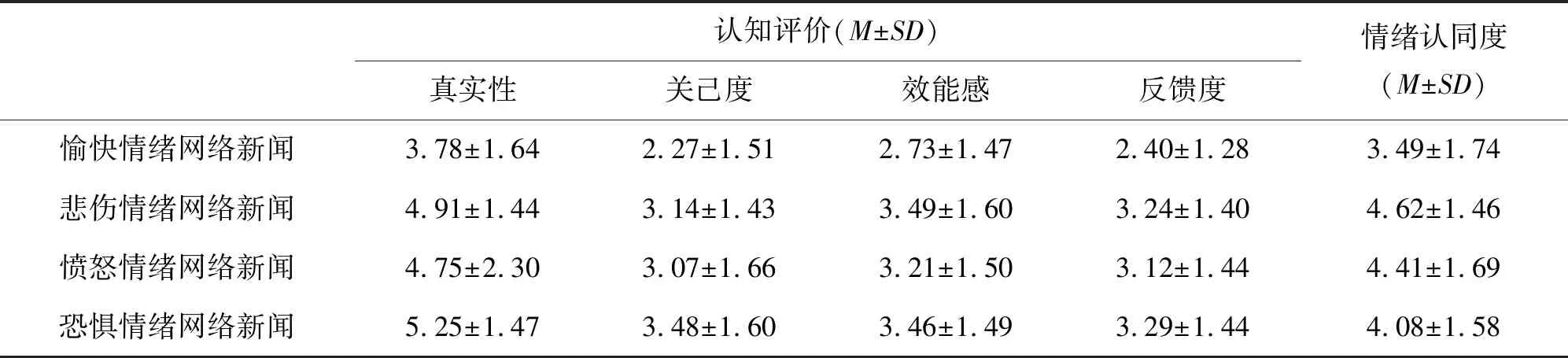

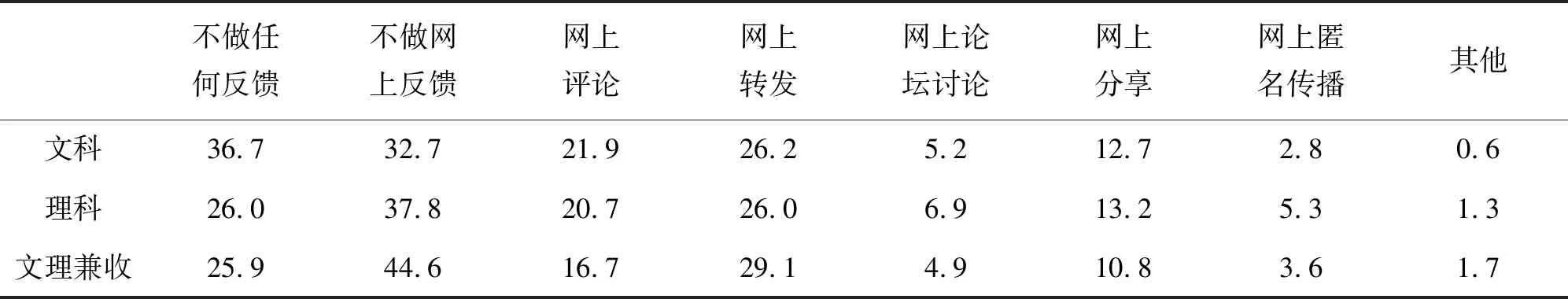

大学生对不同情绪新闻的认知评价和情绪认同度进行F检验(见表1)。

表1 大学生对不同情绪网络新闻认知评价和情绪认同的平均数和标准差(分)

大学生对不同情绪网络新闻的认知评价各维度均差异显著,F真实性(3,1384)=53.35,p<0.001;F关己度(3,1384)=37.41,p<0.001;F效能感(3,1384)=18.61,p<0.001;F反馈度(3,1384)=30.56,p<0.001。LSD检验表明,大学生对问卷所提供的网络新闻最相信的是恐惧情绪新闻,最不相信的是愉快情绪新闻;对于使人愉快的新闻,大学生认为与自己关系不大,而对于会引起恐惧情绪的网络新闻,大学生更容易评价为与自己相关;对于正向情绪的新闻,大学生认为自己的行为对新闻不会有多大影响,对负向情绪的新闻,大学生更容易认为自己的反应可能发生影响;大学生认为自己对于使人愉快的网络新闻的行为反应并在实际生活中没有多少作用,而对于会引起悲伤和恐惧情绪的网络新闻,大学生认为自己的反应能起到一定的作用。大学生对不同情绪网络新闻的情绪认同度差异极其显著(F(3,1384)=31.83,p<0.001)。负向情绪的网络新闻,更容易唤醒大学生的相同情绪。

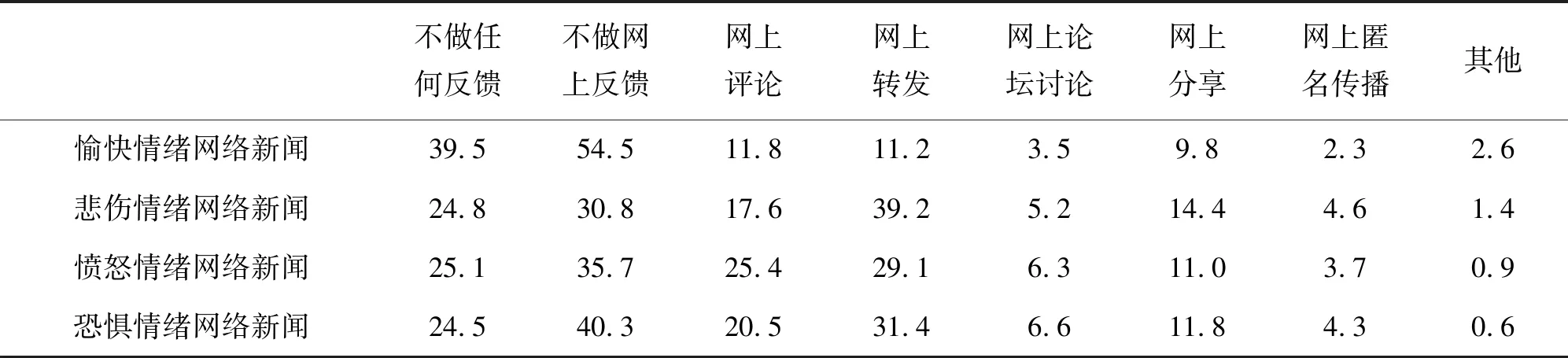

大学生对各种情绪网络新闻的应对方式选择情况(见表2)。卡方检验结果显示,大学生针对不同情绪的网络新闻,在“不做任何反馈”“不在网上做反馈,但会当成新闻告诉身边的朋友”“在网上进行评论”和“在网上进行转发”4项的选择上出现了极其显著的差异,x2(3)=27.64,p<0.001;x2(3)=44.85,p<0.001;x2(3)=21.83,p<0.001;x2(3)=72.50,p<0.001。针对愉快情绪的网络新闻,大学生更多地选择“不在网上做反馈,但会当成新闻告诉身边的朋友”或“不做任何反馈”;针对悲伤情绪的网络新闻,大学生更多地选择在网上进行转发;针对愤怒和恐惧情绪的网络新闻,大学生更多地选择“不在网上做反馈,但会当成新闻告诉身边的朋友”,或在网上进行评论或转发。

表2 大学生对不同情绪网络新闻应对方式的总体情况(比例/%)

(二)男、女大学生对不同情绪网络新闻的认知评价、情绪认同及应对方式的差异

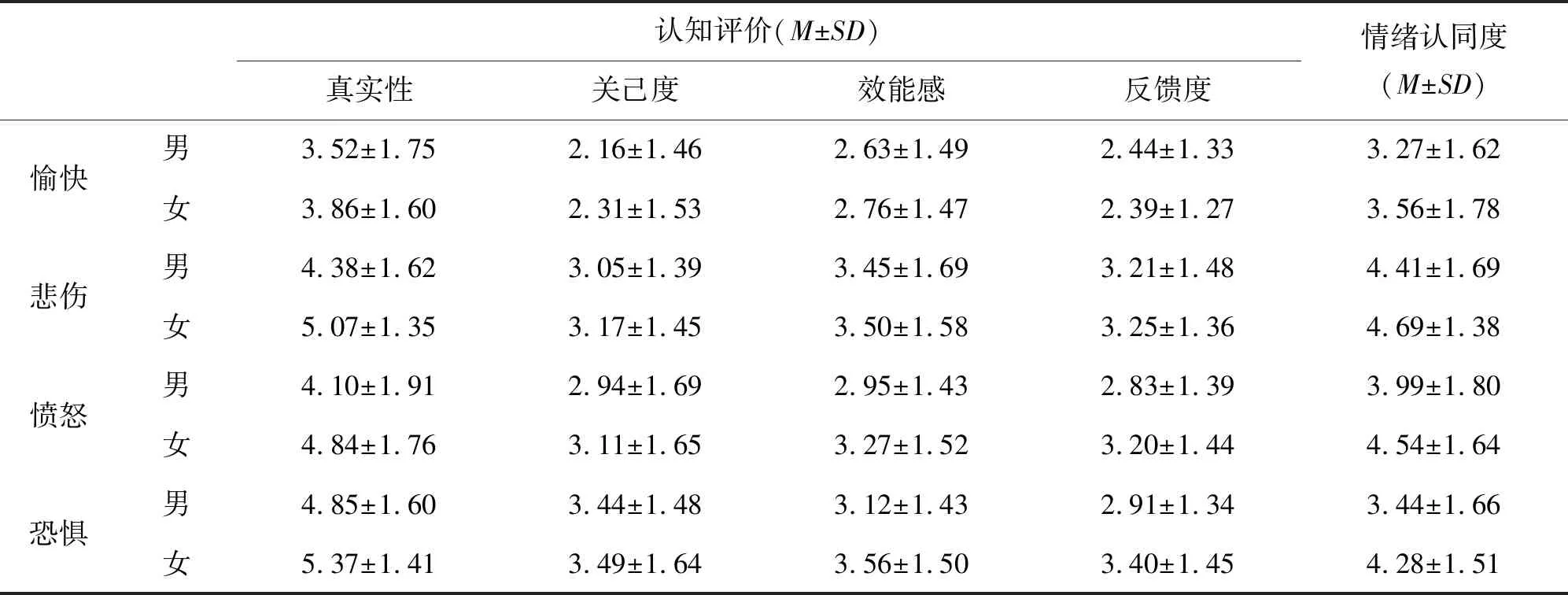

对不同性别的大学生对网络新闻的认知评价及情绪认同度进行差异检验(见表3),结果显示,在真实性评价、效能感评价、反馈度评价和情绪认同度上,男女大学生均差异显著(F=32.85,p<0.001;F=5.88,p<0.05;F=5.99,p<0.05;F=23.07,p<0.001)。由表3可知,女大学生比男大学生更觉得新闻真实,对效能感和反馈度的评价也高于男生。女生对4种不同情绪网络新闻的情绪认同度都比男生高。

表3 男、女大学生对不同情绪网络新闻的认知评价和情绪认同差异(分)

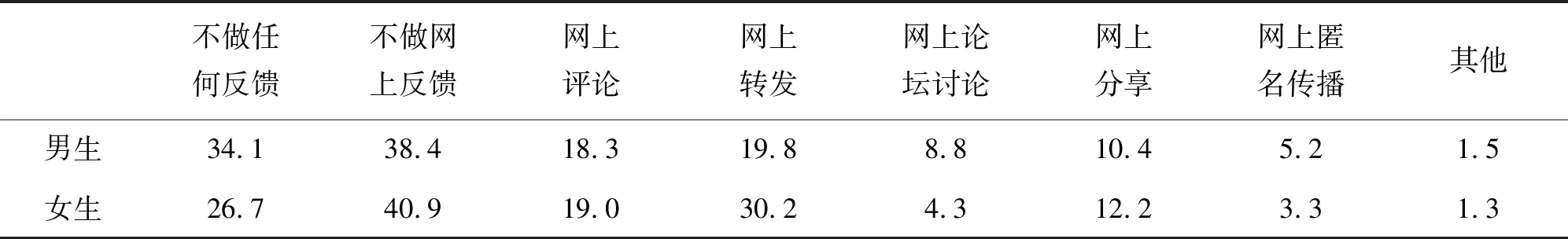

卡方检验结果表明,在应对方式上,男女大学生在“不做任何反馈”“网上转发”和“网上讨论”3项上存在着显著差异,x2(1)=6.83,p<0.01;x2(1)=13.44,p<0.001;x2(1)=9.93,p<0.01。由此可见,男生比女生更多地选择不反馈,女生比男生更多地选择网上转发的方式。在“网上论坛讨论”一项上,虽然选择率都很低,但男生的选择多于女生。

表4 男、女大学生对网络新闻应对方式的总体情况(比例/%)

(三)不同年级大学生对不同情绪网络新闻的认知评价、情绪认同及应对方式的差异

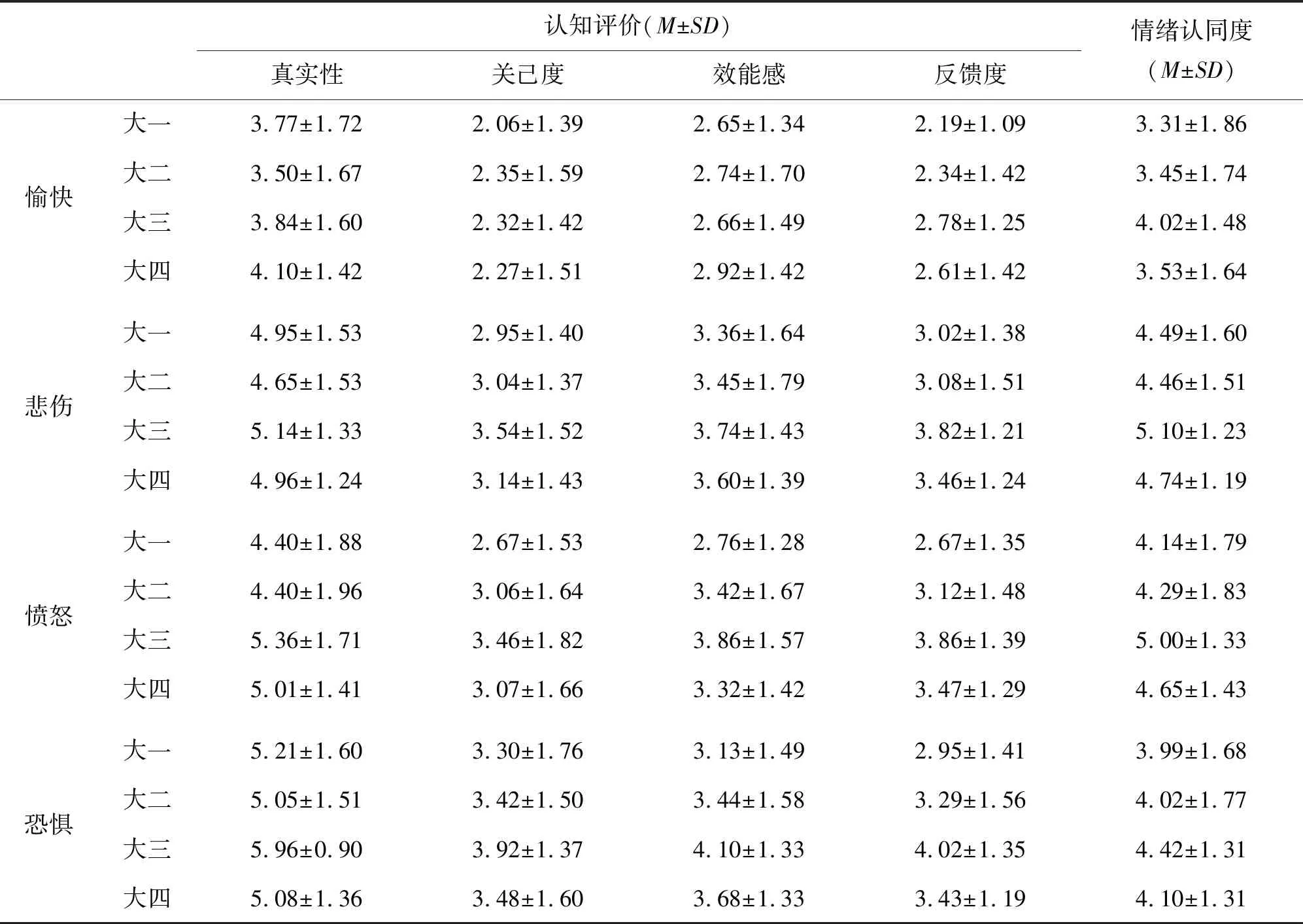

对不同年级大学生对网络新闻认知评价及情绪认同度进行差异检验,结果显示,不同年级差异显著(F=8.64,p<0.001;F=11.22,p<0.001;F=10.28,p<0.001;F=25.95,p<0.001;F=8.82,p<0.001)。如表5所示,无论针对哪种情绪类型的网络新闻,大三、大四学生比大一、大二学生都更相信新闻的真实性,更觉得新闻与自己相关,也更认为自己的反馈会对新闻产生一定的影响,也确实产生过影响。大三、大四学生对新闻的情绪认同度也显著高于大一、大二的学生。

表5 不同年级大学生对不同情绪网络新闻的认知评价和情绪认同差异(分)

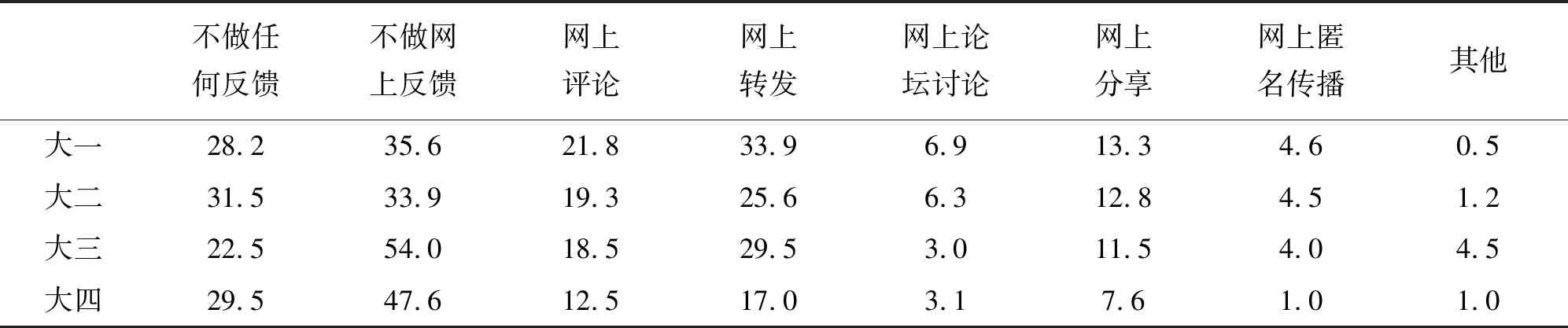

卡方检验结果表明,不同年级大学生在“不在网上做反馈,但会当成新闻告诉身边的朋友”“网上评论”“网上转发”3项上的选择存在着显著差异,x2(3)=32.68,p<0.001;x2(3)=10.91,p<0.05;x2(3)=28.17,p<0.001。如表6所示,大三、大四的学生更多地选择“不在网上做反馈,但会当成新闻告诉身边的朋友”;大一学生比其他年级更愿意在网上评论和转发新闻;大四学生相对其他年级的学生,在网上对新闻做反馈的比例较低。

表6 不同年级大学生对网络新闻应对方式的总体情况(比例/%)

(四)不同专业大学生对不同情绪网络新闻的认知评价、情绪认同及应对方式的差异

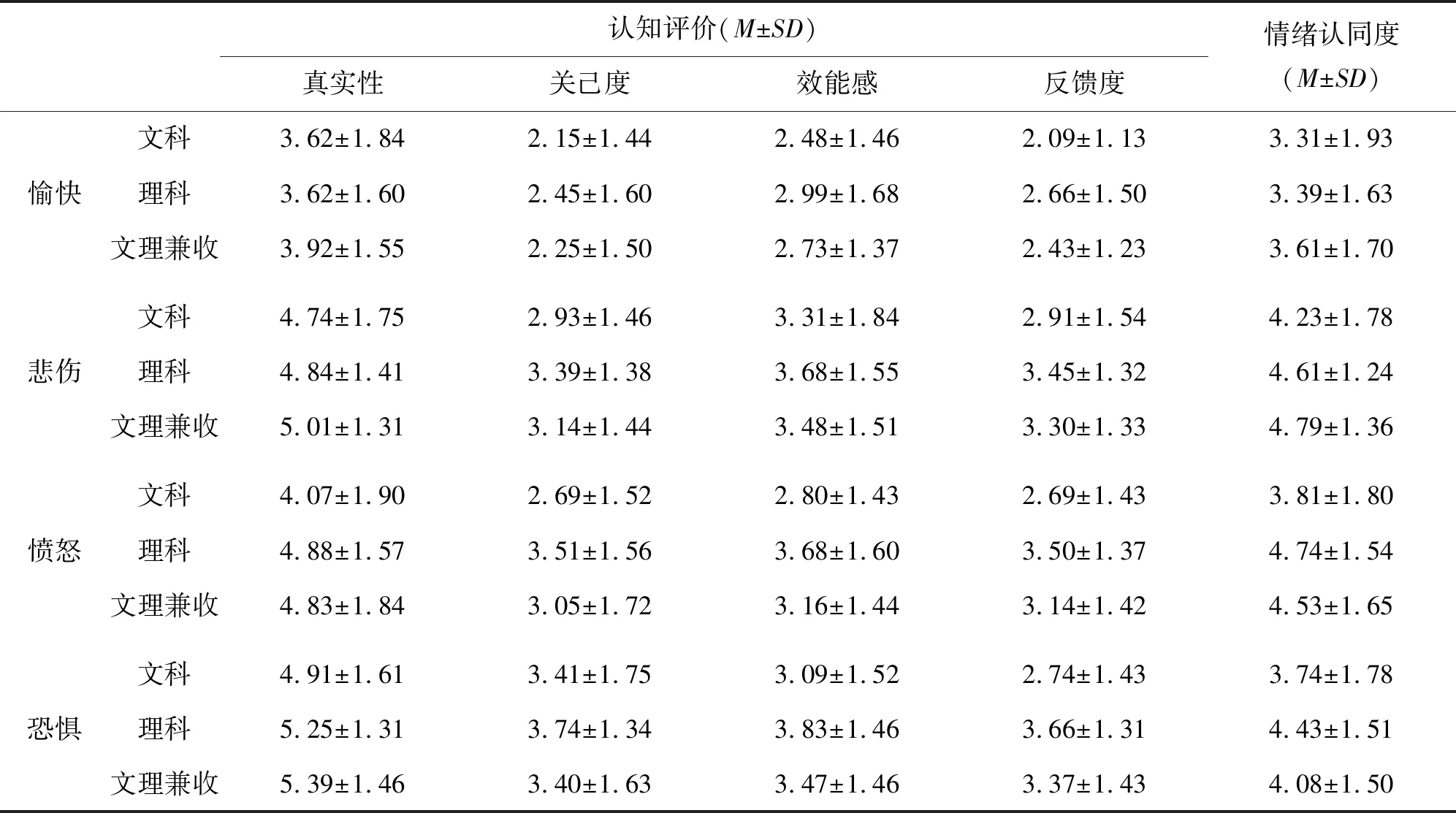

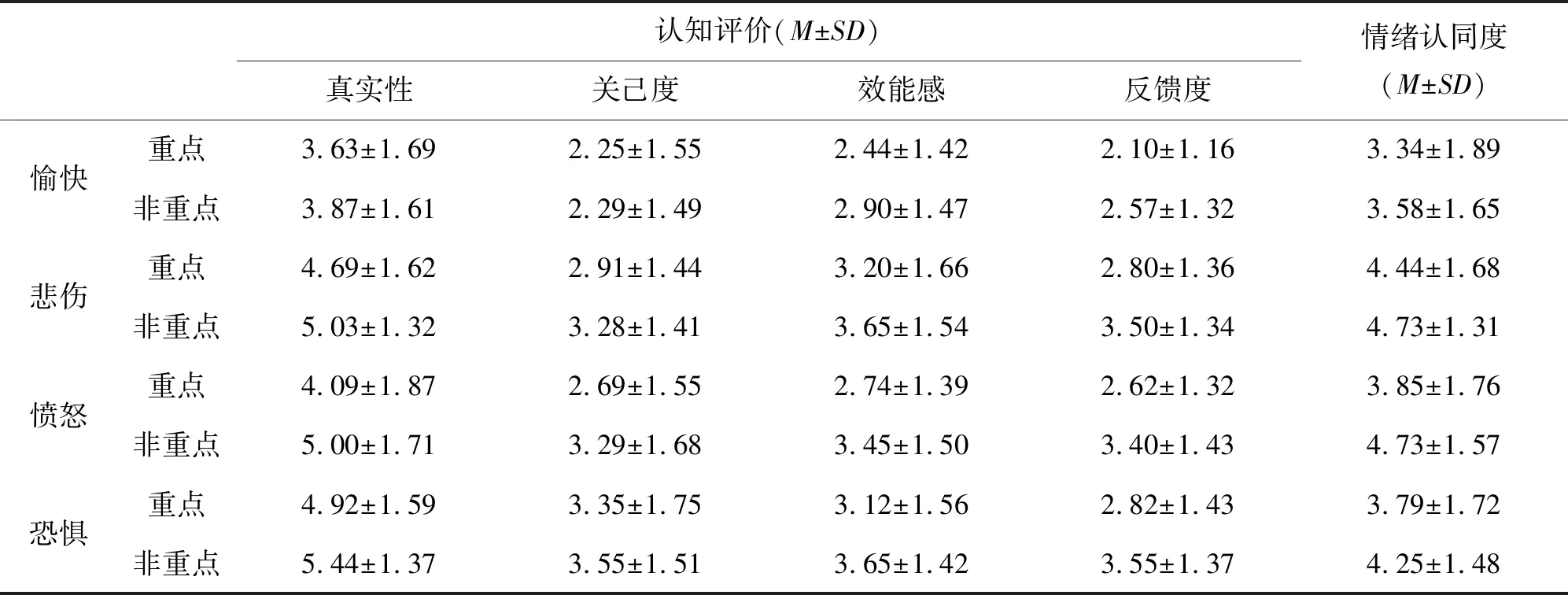

对不同专业大学生的认知评价和情绪认同度进行差异检验,结果显示,不同专业大学生差异显著(F=9.10,p<0.001;F=7.84,p<0.001;F=13.61,p<0.001;F=21.88,p<0.001;F=11.58,p<0.001),如表7所示,无论针对哪种情绪类型的网络新闻,文科生相对其他两种专业类型的学生,对新闻真实性、关己度、效能感和反馈度的评价都显著较低。理科生相对而言,更认为自己的行为会对新闻产生一定的影响。文科生对新闻的情绪认同度也显著低于理科生和文理兼收专业的大学生。

表7 不同专业大学生对不同情绪网络新闻的认知评价和情绪认同差异(分)

卡方检验结果表明,不同专业大学生在“不做任何反馈”和“不在网上做反馈,但会当成新闻告诉身边的朋友”两项上的选择存在着显著差异,x2(2)=14.20,p<0.001;x2(2)=14.37,p<0.001。如表8所示,文科生更多地选择“不做任何反馈”,理科和文理兼收学生更多地选择“不在网上做反馈,但会当成新闻告诉身边的朋友”。

表8 不同专业大学生对网络新闻应对方式的总体情况(比例/%)

(五)不同学校大学生对不同情绪网络新闻的认知评价、情绪认同及应对方式的差异

对重点和非重点学校大学生的认知评价及情绪认同度进行差异检验(见表9),结果显示,不同学校学生差异显著(F=32.16,p<0.001;F=12.15,p<0.001;F=42.30,p<0.001;F=78.43,p<0.001;F=27.27,p<0.001)。重点大学学生更不相信新闻的真实性,觉得与自己相关低,觉得自己的行为对新闻不会有影响。重点大学学生比非重点大学学生对新闻的情绪认同度也较低。

表9 不同学校大学生对不同情绪网络新闻的认知评价和情绪认同差异(分)

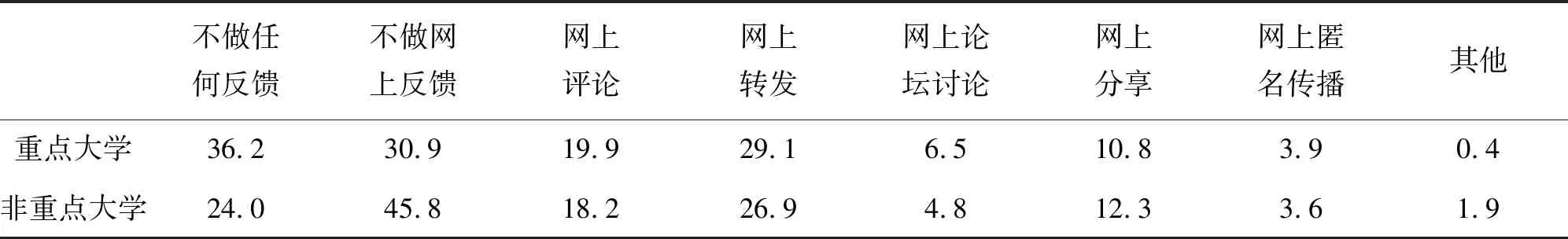

卡方检验结果显示(见表10),重点大学学生与非重点大学学生在“不做任何反馈”和“不在网上做反馈,但会当成新闻告诉身边的朋友”两项上的选择存在着显著差异,x2(1)=23.71,p<0.001;x2(1)=29.67,p<0.001。由此可见,重点大学学生更多地选择“不做任何反馈”,非重点大学学生更多地选择“不在网上做反馈,但会当成新闻告诉身边的朋友”。

表10 不同学校大学生对网络新闻应对方式的总体情况(比例/%)

四 结论与讨论

(一)不同情绪类型的网络新闻影响大学生的认知评价、情绪认同及应对方式

大学生对负性情绪新闻更容易认同和反馈。美国心理学家费洛姆认为,由于缺乏自我感,人们在当今社会中呈现出严重的焦虑感,这种焦虑感导致负性新闻对个体和社会整体的心理状态更具冲击力。美国尼尔森市场研究公司和《中国青年报》都曾对中国网民对待网络信息的态度进行调查,结果发现,62%的中国网民表示更愿意分享负面评论,41.9%的中国网民认为批评性的言论更具价值[12]。这种现状导致某些缺乏职业素养的媒体为满足人们的“负面偏爱倾向”,坚持将“坏消息”当成“好新闻”,煽风点火,这也是全社会集体无意识的焦虑状况愈演愈烈的原因之一。另外,有研究者指出,负性情绪是源自对环境即刻的估计、条件的改变和他人的模仿等因素,例如恐惧是对明显威胁的反应,愤怒是对明显侵犯的反应[13]。从这一层面上讲,消极情绪比积极情绪更容易引起个体的情绪认同。本研究结果证实了这一现状,大学生意气风发,血气方刚,正处在情绪易膨胀的心理阶段。若缺乏正确引导,再加上别有用心的媒体有意牵引,尤其在面对负性情绪的网络新闻时,极易错把偏激当正义。

(二)性别影响大学生对网络新闻的认知评价、情绪认同及应对方式

女大学生比男大学生对网络新闻的认知评价和情绪认同度都高,也更容易对新闻进行网络反馈。这与男性和女性的思维特点和情绪唤醒容易度密切相关。女性比男性更情绪化,更容易恐惧和焦虑,也更愿意进行情绪表达,男性则被认为更可能隐藏或拒绝表达情绪[14]。女性比男性更容易受暗示,更容易被说服[15]。从进化心理学角度来说,这与男性和女性在对后代的繁殖和抚养中的不平等付出密切相关。女性比男性付出了更多的时间和精力抚养孩子,为了更好地了解孩子,觉察孩子的情绪,女性逐渐进化了其洞察情绪和产生移情的能力,使其比男性更为擅长[16]。本研究结果与男女不同的思维特点完全吻合。

(三)年级、专业和学校类型影响大学生对网络新闻的认知评价、情绪认同及应对方式

高年级大学生比低年级大学生对网络新闻的认知评价和情绪认同度都高,高年级大学生更愿意进行周边反馈,低年级大学生更容易进行网络反馈。研究表明,随着年级的增长,大学生总体上认知逐步由模糊到清晰,情感和目标逐步由理想到现实,思想逐步由简单到成熟,行为逐步由感性到理性[17]。低年级思想水平还处于高中和大学交替阶段,对社会问题和环境的思考甚少。部分低年级大学对国事天下事不闻不问,总认为事不关己,表现出对社会新闻的漠然。高年级学生思想水平日渐成熟,逐渐意识到自己即将与社会接轨,开始关心和思考社会环境,对社会事件较为上心。这也体现了不同年级的大学生对新闻传播后果的承担倾向,高年级大学生比低年级大学生更愿意承担新闻传播的后果。

文科生对网络新闻的认知评价和情绪认同度比理科生和文理兼收学生都低,也较不愿意对新闻进行反应。研究发现,在人格特征上,文科生充满幻想性,较随性,独立自律性较低;理科生较严谨踏实,独立性和有恒性较高,但不注重细节[18]。文科生偏感性和浪漫,理科生偏理性和严谨;文科生思维离散,理科生思维聚合;文科生在问题面前往往考虑许多,思路呈网状铺开,理科生则直捣黄龙,一切以解决问题为重,思路呈线性或树形结构。在面对网络新闻时,文科生在认知评价环节可能比理科生和文理兼收学生有更多的思考和怀疑,因而影响其情绪认同度,进而影响其应对方式。

重点大学学生比非重点大学学生对网络新闻的认知评价和情绪认同度都低,也较不愿意对新闻进行反应。这与预期不同。按照预期,重点大学学生比非重点大学学生享受更好的教育资源,接受更为前沿的知识,应有承担更多社会责任,对社会新闻应会有更高的效能感和反馈度评价,也更愿意进行反馈,而调查结果却恰恰相反。这可能与重点大学学生对网络新闻的态度有关,他们可能认为对网络新闻进行反馈的意义不大。

五 建 议

综上所述,新闻的情绪类型、性别、年级、专业和学校类型对大学生的认知评价、情绪认同度和应对方式均有影响,因此,在引导大学生正确应对网络新闻时,应考虑这些因素。建议如下:首先,负性情绪的网络新闻易引起大学生的情绪认同和网络反馈,应特别关注负性情绪网络新闻在大学生群体中的发酵作用,注意引导大学生对负性情绪网络新闻的网上反馈;其次,女大学生在网络新闻的传播中可能起到更重要的作用,应加强关注;再次,在对大学生进行网络信息应对教育时,应将高年级学生和低年级学生进行分段教育。对高年级大学生,可与其详细沟通和讨论对社会环境的看法,具体分享对网络信息的分析方法,使其在各种网络信息面前能够冷静处理,合理反应。对低年级大学生,则应首先增强其社会责任感;最后,应加强文科生和重点大学学生对网络新闻和社会环境的重视。

——评《提升当代社会主流意识形态认同度研究》