斑节对虾南海2号混养黄鳍鲷和褐篮子鱼对池塘水质和生长性能的影响

郭晓奇,周发林,马志洲,姜 松,罗国武

(1.广东省渔业技术推广总站,广东 广州 511453 2.中国水产科学研究院南海水产研究所深圳试验基地,广东 深圳 518121)

【研究意义】斑节对虾(Penaeus monodon)是我国南方地区以及东南亚等国家的主要养殖品种之一[1],但近年由于对虾苗种质量良莠不齐、疾病以及环境恶化等原因,造成许多虾塘空置或者转养其他品种[2]。2018年,中国水产科学研究院南海水产研究所培育的斑节对虾南海2号(品种登记号:GS-02-002-2017)具有生长快、养殖成活率高的特点,确保了斑节对虾养殖业的苗种质量。但目前该品种配套的养殖技术和模式还不够完善,限制其在对虾养殖业中大规模的推广应用。

【前人研究进展】混养可以最大程度地利用水体的生态位,增加养殖池塘的生物多样性[3-4]。对虾和滤食性或杂食性鱼类混养,可以充分利用不同水层的生态空间,提高饵料的综合利用[5-6]。【本研究切入点】黄鳍鲷和褐篮子鱼是热带、亚热带地区广泛养殖的鱼类品种,其养殖的温度、盐度要求都与斑节对虾相近,可以作为斑节对虾的混养鱼类品种[7-8]。黄鳍鲷在幼鱼阶段主要以滤食性为主,成长至成鱼后则转变成杂食性,可以有效利用对虾养殖池塘的有机碎屑及虾类残饵等,对于提高养殖系统内有机物利用率及改善营养物质循环具有积极的促进作用[7]。褐篮子鱼属于杂食性鱼类,以摄食海藻为主,也可以摄食虾类残饵及消化不完全的粪便[9]。有研究表明,褐篮子鱼可以摄食对虾养殖池塘的大型藻类,提高单胞藻类的生物量[8]。

【拟解决的关键问题】有关黄鳍鲷和褐篮子鱼在对虾养殖池塘内混养的比较研究较少,因此,本研究对黄鳍鲷、褐篮子鱼与斑节对虾南海2号的混养池塘进行了取样研究,通过对养殖池塘内水质指标监测、斑节对虾南海2号生长存活等指标的测定分析,比较两种混养模式对养殖池塘水质指标和对虾生长性能的影响,为建立斑节对虾南海2号配套的健康、生态养殖模式提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验设计

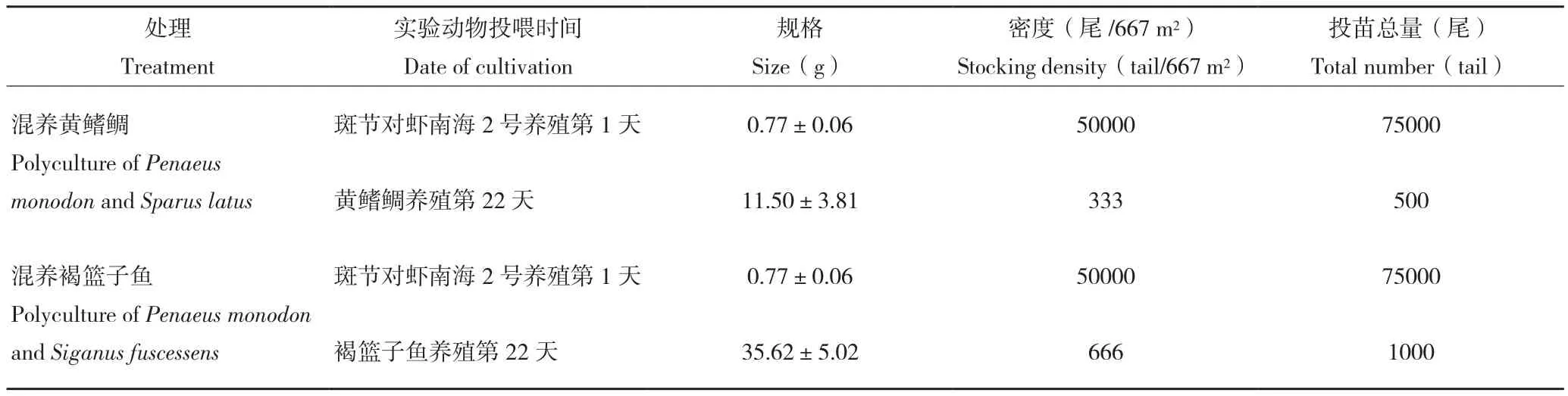

试验于2018年5月20日至9月2日在广东省阳江市东泰水产发展有限公司进行,养殖试验期为105 d。供试池塘两口,为1 000 m2的高位池塘,蓄水深度为1.5 m,池塘4个角落各有1台水车式增氧机,池塘底部设置有纳米管微孔曝气装置,纳米管与罗茨鼓风机相连接,除喂料时间外,每天水车式增氧机和纳米曝气系统轮流开启,以保证水体溶解氧高于5.0 mg/L。试验期间定期加入新鲜海水以补偿因蒸发等引起的池塘水位下降。斑节对虾南海2号混养黄鳍鲷或褐篮子鱼的处理见表1。

表1 斑节对虾南海2号混养黄鳍鲷或褐篮子鱼的处理Table1 Polyculture treatment of Penaeus monodon “Nanhai No.2”, Sparus latus and Siganus fuscessens

1.2 饲养管理

试验期间,给斑节对虾南海2号投喂粤海牌斑节对虾饲料(粗蛋白38%),6:00、12:00、18:00和22:00各投喂1次,每天的投喂总量约为对虾体质量的10%;每次投喂1 h后观察喂料框,根据残饵情况适当调整投喂量。黄鳍鲷和褐篮子鱼不投喂饵料。试验期间,两口池塘的进水、培水等工作同步进行。

1.3 样品采集与指标测定

每口试验池塘设置5个采样点,分别在4个角落和中心位置,每隔21 d取水样、底泥样和生物样品1次,每种样品采样3次,取水深度为水面下20 cm。水温、溶解氧、盐度和pH采用多参数水质分析仪(美国维赛YSI Pro2030)于取样日期的16:00进行现场测定。对取得的水样立即进行氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总氮、总磷、溶解性活性磷、总颗粒物含量及叶绿素a测试,测试方法参照文献[10]进行。浮游动植物的采集方法参照《海洋规范调查》[11]。颗粒物质和颗粒有机物质的含量采用烘干和灼烧的方法测定。样品在60℃烘箱里烘干至衡重,有机质含量通过马弗炉焚烧(600℃)的方法测定。

试验结束时调查斑节对虾南海2号的成活率,采用下列公式计算:

成活率(%)= W1/(W2/1000)/75000×100

式中,W1为收获虾的总质量;W2为随机抽取1 000尾虾的总质量。

1.4 数据分析

采用 Excel 对数据进行样本频率的假设检验,采用SPSS19.0软件的One-way ANOVA 分析进行差异性比较,并利用Duncan's多重比较法分析组间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 养殖水体水温和盐度变化

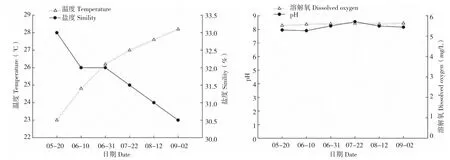

图1 养殖水体水温、盐度、溶解氧和pH变化Fig.1 Changes of water temperature, salinity, dissolved oxygen and pH in aquaculture water

从图1可知,养殖试验期间,池塘水温呈升高趋势,变化范围为30.5~33.1 ℃,平均水温为32.07 ℃;盐度呈下降趋势,变化范围为28.0~23.0,平均盐度为25.33;溶解氧和pH相对稳定,变化不大,溶解氧变化范围为5.52~5.63 mg/L,pH变化范围为7.9~8.6。

2.2 水体浮游生物生物量的变化

养殖试验期间混养黄鳍鲷处理和混养褐篮子鱼处理浮游动植物组成和变化趋势相近。试验前期,两口池塘内挠足类和轮虫较为丰富,为优势浮游动物;随着试验进行,优势浮游动物变成挠足类和枝角类。浮游植物方面,试验期间两口塘优势种类均为小球藻和扁藻,且浮游植物组成变化不大。混养黄鳍鲷处理和混养褐篮子鱼处理叶绿素a变化范围分别为6.83~18.65 μg/L和5.34~16.24 μg/L,两者之间无显著差异。

2.3 水体营养盐和悬浮颗粒物质的变化

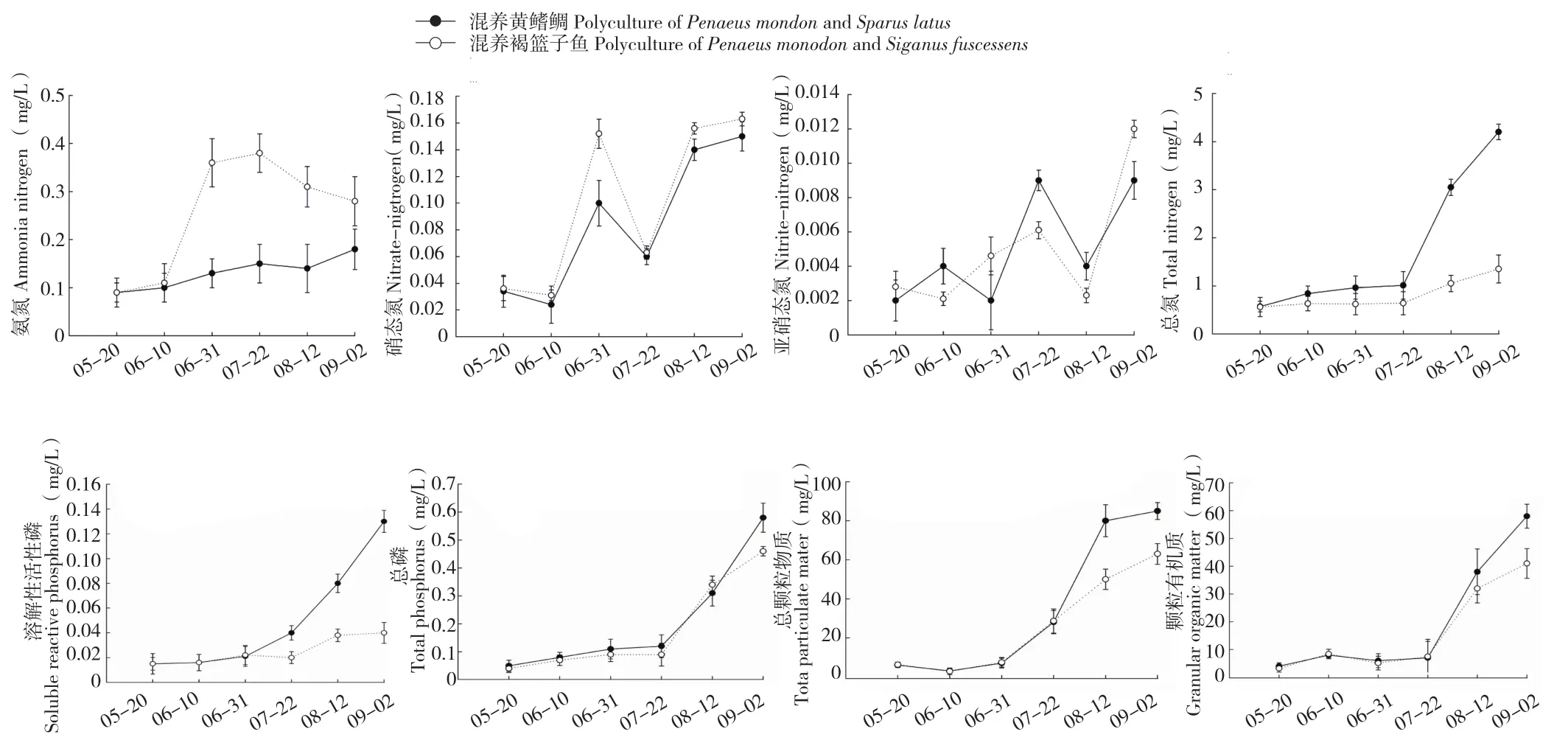

由图2可知,混养黄鳍鲷处理和混养褐篮子鱼处理氨氮含量均随着试验的进行呈现升高趋势,在试验中后期,混养黄鳍鲷处理氨氮含量比混养褐篮子鱼处理低,且在第3~5次采集的水样中呈显著差异。两口塘硝态氮变化趋势相近,混养黄鳍鲷处理硝态氮含量低于混养褐篮子鱼处理,但两者间差异不显著。试验期间,两口塘亚硝态氮含量均处于较低水平,差异不显著。在试验中后期,混养黄鳍鲷处理的总氮含量显著高于混养褐篮子鱼处理,两处理水体溶解性活性磷和总磷均表现出陡然增加的趋势。试验后期,混养黄鳍鲷处理的溶解性活性磷和总磷含量显著高于混养褐篮子鱼处理。

两口试验池塘的总颗粒物质和颗粒有机物质均随着试验时间的延长表现出增加的趋势(图2)。在试验后期,混养褐篮子鱼处理总颗粒物质和颗粒有机物质显著低于混养黄鳍鲷处理;至试验结束时,混养褐篮子鱼处理总颗粒物质和颗粒有机物质比混养黄鳍鲷处理分别低25.88%和29.31%。

图2 不同混养池塘水体中营养盐和悬浮颗粒物质的变化Fig.2 Changes of nutrients and suspended particulate matter in water of different polyculture ponds

2.4 混养生物的生长性能比较

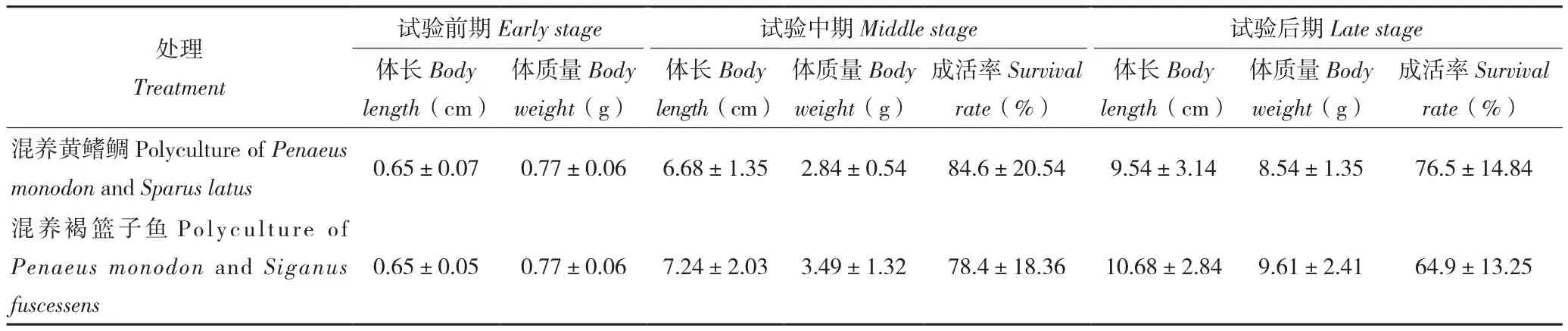

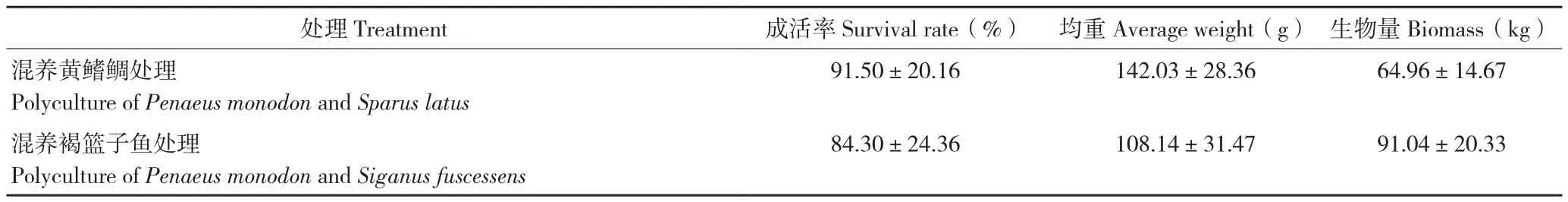

试验结束时,混养黄鳍鲷处理斑节对虾南海2号存活率为76.5%,显著高于混养褐篮子鱼处理的64.9%(表2),但前者的体质量显著低于后者;黄鳍鲷和褐篮子鱼成活率均处于较高水平,至试验结束时,分别达到91.5%和84.3%,前者均重显著高于后者,但总生物量显著低于后者(表3)。

表2 斑节对虾南海2号生长性能比较Table 2 The growth performance of Penaeus monodon “Nanhai No.2” during the experiment

表3 混养池塘内鱼类的生长性能比较Table 3 Growth performance of the fish in the polyculture ponds

3 讨论

3.1 斑节对虾南海2号混养黄鳍鲷和褐篮子鱼对养殖水体水质的影响分析

近年来,许多国内外学者对对虾与不同种类的鱼类混养展开了较为深入的研究。研究表明,黄鳍鲷和褐篮子鱼作为杂食、滤食性鱼类,对提高水体空间、饵料等利用率以及改善水体环境具有积极的意义[7-8,12]。但之前的研究多以凡纳滨对虾为研究对象,且以往的混养模式多以围网养殖为主[13],本试验在正常养殖斑节对虾南海2号的池塘中,混养黄鳍鲷或褐篮子鱼,结果表明,在试验初期两口池塘的水质指标无显著性差异,而在试验中后期,混养黄鳍鲷处理的溶解态氮和磷均显著低于混养褐篮子鱼处理,总氮和总磷含量高于混养褐篮子鱼处理,表明混养黄鳍鲷处理水体中含有较高水平的颗粒态氮和磷。而试验也表明斑节对虾南海2号与黄鳍鲷混养的池塘含有较高水平的颗粒态氮和磷。黄鳍鲷的游泳能力强于褐篮子鱼,其在水体中上下游动产生的扰动作用可以促进池塘底部的颗粒物质向水体中上层移动,使得中上水层也含有较大量的颗粒物质。生物扰动作用还可以加速营养盐之间的化学转化与循环,降低氨氮和亚硝态氮在水体中的积累[14-15]。研究表明,黄鳍鲷喜欢摄食水体底部的沉积物,其摄食活动也能促进生物扰动作用,促进水体底部沉积物质的二次悬浮[16]。另外,黄鳍鲷在摄食底部沉积物的同时,会摄食沉积在水体底部的残饵及虾粪便,这样就减少了底部有机物质的堆积,减少了饵料的溶失,这对控制养殖水体营养物质的累积和减少水体溶解态氮磷含量都有重要影响[17-18]。而褐篮子鱼除了摄食斑节对虾饲料外,主要啃食附着的藻类及池壁上的附着物,摄食底部沉积物的行为相对较少[19],这样就降低了生物扰动作用。研究表明,对虾养殖池塘内混养鱼类可以增加养殖水体浮游植物的丰度和生物量,罗非鱼和褐篮子鱼喜食大型藻类,会造成养殖池塘浮游植物生物量增加[8,20];黄鳍鲷对浮游植物滤食性较强,能够提高养殖池塘浮游植物的丰度。鲷科鱼类与中国对虾的混养也会使混养水体中浮游植物的丰度增加,其主要原因为混养鱼类主要摄食特定粒径的浮游植物,从而影响了水体浮游植物的丰度[21]。另有研究表明,鱼虾混养池塘的水体叶绿素a含量低于单一的养虾池塘,这可能与混养鱼类的数量、规格、摄食性和摄食量有关[22]。本研究中,两口混养池塘的浮游植物丰度、含量、变化趋势及叶绿素a含量均较为相近,两口池塘浮游植物种类均以小球藻和扁藻等小型藻类为主,表明黄鳍鲷和褐篮子鱼可以在一定程度上摄食大型藻类,使养殖池塘藻类趋于小型化,黄鳍鲷和褐篮子鱼对于不同粒径的浮游植物及有机颗粒的滤食影响尚待进一步深入研究。

3.2 斑节对虾南海2号混养黄鳍鲷和褐篮子鱼的养殖方式分析

黄鳍鲷与褐篮子鱼的食性均为杂食性,可摄食或滤食有机颗粒、浮游动物、藻类、残饵及大型藻类等,这种食性对混养生态系统能量利用具有积极影响[19,23]。在本试验中,两口混养池塘黄鳍鲷和褐篮子鱼产量分别为64.96、91.04 kg,由于两口池塘均不投喂鱼料,因此,混养鱼类除摄食斑节对虾商品饲料外,还大量摄食了斑节对虾南海2号养殖过程中的残饵粪便和池塘内的有机颗粒、浮游生物及大型藻类,表明斑节对虾南海2号养殖池塘内混养这两种鱼类对于养殖系统能量利用具有重要意义。

试验期间,斑节对虾南海2号长势良好,未发现病虾。有研究表明,对虾和革胡子鲶混养时,池塘内革胡子鲶密度不宜过大,且在投放鱼苗时,鱼苗和对虾的规格均需要一个合适比例[24]。本试验通过对褐篮子鱼解剖发现,褐篮子鱼肠道中有未消化的斑节对虾南海2号残体,结合试验结束时对虾的存活率分析,推测褐篮子鱼对于规格较小、蜕壳期或活力较差的斑节对虾南海2号具有一定的捕食,说明在斑节对虾南海2号混养池塘内,不适宜投放规格较大的褐篮子鱼,且放养鱼苗密度不宜过高。黄鳍鲷在幼鱼阶段主要以滤食食性为主,在取样解剖时也未发现其消化道内有对虾残体,结合黄鳍鲷-斑节对虾南海2号混养池塘的对虾存活率可知,投放黄鳍鲷鱼苗的密度可以大于褐篮子鱼混养密度。试验中后期,黄鳍鲷混养池塘内斑节对虾南海2号的增重较慢,这可能与黄鳍鲷与斑节对虾南海2号抢食有关。因此,黄鳍鲷与斑节对虾南海2号混养时,也需要掌握合适的放养密度,在实际生产中如若发现对虾长速变慢,可抓捕部分黄鳍鲷以调整放养密度。

4 结论

本试验结果表明,黄鳍鲷和褐篮子鱼均可以作为斑节对虾南海2号养殖池塘的混养品种,这种混养模式对于提高养殖生态系统内部物质利用率、空间利用率和经济效益均具有重要作用。黄鳍鲷在幼鱼阶段食性为滤食性,且黄鳍鲷对于池塘底部残饵和粪便的利用率优于褐篮子鱼,且黄鳍鲷极少捕食斑节对虾南海2号,因此,在黄鳍鲷-斑节对虾南海2号混养模式下,可适当增加黄鳍鲷的投放量;养殖中后期,由于黄鳍鲷食性的转变及个体的增大,要通过抓捕等方式降低黄鳍鲷养殖密度。褐篮子鱼会对幼虾造成一定的捕食压力,影响虾的成活率,可以考虑在斑节对虾南海2号养殖池塘内将褐篮子鱼进行围网养殖,以减少褐篮子鱼对斑节对虾南海2号的捕食。因此,在斑节对虾南海2号池塘内混养鱼类,需要考虑鱼类的摄食习性、投放密度、投放规格以及混养方式,以提高斑节对虾南海2号养殖系统内的营养物质利用率,以取得最大的生态效益和经济效益。