当代基础教育教学创新表征及学段特征

刘晓琳 张立国

[摘 要] 基础教育教学创新在教育创新中处于基础性、先导性地位,对实现教育现代化发挥着奠基作用。然而,当前基础教育教学创新研究中有两个基础性的问题始终没有得到回答:教学创新的具体样态是什么?不同学段的特征又是什么?据此,文章基于教育部等国家权威部门近四年来遴选的基础教育教学创新典型案例,采用质性编码分析与量化分析相结合的方法对教学创新表征及学段特征进行了实证研究。研究结果显示,当前我国基础教育教学创新的表征主要体现在学习者群体属性、教师/促学者属性、学习内容、学习资源、教学组织以及学习评价等六个维度;在学段特征上,小学教学创新主要面向学生直观学习体验的获得,表现出激发学习兴趣的“玩中学”特征;初中教学创新主要面向体验知识探究过程,表现出发展探究能力的“做中学”特征;高中教学创新主要面向真实情境,表现出培养复杂问题解决能力的“真实学习”特征。研究旨在理论上为科学认识我国基础教育教学创新的样态提供本体性知识,在实践上为新时代基础教育教学创新的实施、甄别与评价提供可操作性的参照。

[关键词] 基础教育; 信息化教学; 教学创新表征; 教学创新特征; 实证研究

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 刘晓琳(1984—),女,山东烟台人。讲师,博士,主要从事信息化教学创新理论研究。E-mail:xiaolinliu

@snnu.edu.cn。张立国为通讯作者,E-mail:zhangliguok@126.com。

一、问题的提出

创新是“中国教育现代化2030”的主旋律[1]。基础教育教学创新在教育创新中处于基础性、先导性地位,对实现教育现代化发挥着奠基作用。当前有关基础教育教学创新的研究成果主要集中于教学创新各影响因素[2-5]等条件性知识和教学创新推进路径、策略[6-8]等实践性知识两方面的探讨。相对而言,关于教学创新本身的样态等本体性知识的研究较少,且缺少系统深入的阐释,主要表现在以下两点:第一,凝练了面向“十三五”的九大类信息化教学模式与方法创新发展的趋势[9],将教学创新的内涵界定为学习新方式、教学新方式和课堂新形态[10],但是这些所谓“新”的学习方式、教学方式和课堂形态具体呈现什么样态,尚未有明确阐释;第二,从理论上虽然提出了信息化环境中的十大教学创新模式,如远程专递课堂、网络空间教学和异地同步教学、双主教学模式、翻转教学、引导式移动探究学习等[11],但是对这些模式的实践样态没有进行充分阐释,也未述及模式的学段适用性。

不可否认,条件性知识和实践性知识能够对基础教育一线实践者开展教学创新提供有意义的启发,然而,教学创新本体性知识的缺乏却可能导致条件性知识和实践性知识无的放矢或本末倒置。实际上,在基础教育一线的具体操作过程中,确实有相当多的学校在更新了教育理念、提升了教师教学技能、配备了数字化资源和设施、掌握了教学创新的推进策略之后,却仍茫然不知如何实施和甄别教学创新。实践的困境在一定程度上源于广大校长和教师对教学创新理论认识的困惑:基础教育教学创新具体呈现什么样态?不同学段教学创新的样态是否一样,有什么学段特征?这两个问题正是本研究期待解决的问题,前者指向教学创新的表征,后者指向教学创新的学段特征,这不仅是基础教育教学创新践行者无法回避的实践问题,也是教育理论研究者亟待解决的教学创新的本体性命题。

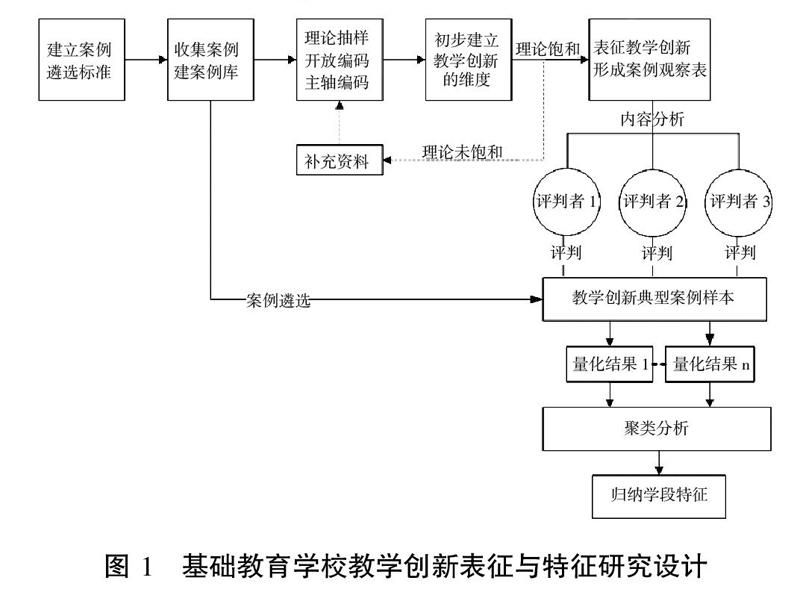

二、研究设计

基础教育学校教学改革和创新的优秀案例能够为我们认识教学创新的表征与学段特征提供现实依据,但是优秀案例内在价值的发挥,有赖于教育研究者以科学研究的态度对其进行从现象到本质的凝练。鉴于研究问题的性质,本研究将总体上采用基于案例的质性编码分析和量化分析相结合的科学实证方法,对近四年来由基础教育司、中央电化教育馆、中国教育学会、中国教育报社等国家权威部门遴选出的基础教育教学创新典型案例进行深入研究,分析和归纳当代基础教育教学改革创新的表征及学段特征。具体研究思路如图1所示。

三、研究过程

(一)界定教学创新内涵,建立案例遴选标准

界定“教学创新”的前提是对“创新”做出明确界定。“创新”一词在不同的情境和不同的学科中具有不同的界定。中文“创新”一词最早出现于《南史》,意为“创立”或“创造新东西”。英文中“创新”对应的单词为“Innovation”,其词源可追溯至16世纪中后叶的拉丁词汇“Innovātiō”。“创新”作為一个学术概念最早由约瑟夫·熊彼得(Joseph Alois Schumpeter)从经济学角度提出,他将“新的或重新组合的或再次发现的知识被引入经济系统的过程”称之为创新,并且将创新分为创造、重新组合、再次发现三个层次[12]。埃弗雷特.M.罗杰斯(Rogers)从创新采纳的角度认为,一项创新是指被个体或团体在采用中视为全新的一个方法,或者一次实践,或者一个物体[13]。为了统计的便利,一个被广泛接受的定义来自OECD于2005年出版的《奥斯陆手册》(Oslo Manual)。其中,“创新”被界定为“实施一个新的或具有明显改善的产品(包括物品或服务)、工艺、营销方法,或一个新的商业实践中的组织方法和外部关系”[14]。在该定义中,“实施”指一个产品被引入市场,也指对某一工艺、营销方法和组织方法的实际应用。“新的”指创新在某一组织、市场甚至世界范围内具有一定程度的新颖性。《奥斯陆手册》中关于“创新”的界定尽管被广泛应用于经济和商业领域中,但是稍作修订,这一界定对教育领域也具有一定适用性[15]。因此,教育组织(如基础教育学校、大学、培训机构、教育出版机构等)引入:(1)新的产品和服务,如新的教学大纲、课本或教学资源;(2)新的交付服务的方式,如使用远程在线方式进行教学;(3)新的活动组织方式,如利用信息技术促进师生、生生、学生与家长以及教师与家长之间的交流,翻转课堂等;(4)新的市场营销手段,如MOOCs等。这些创新教学实践旨在以一种或多种方式改善教育供给,归根结底在于提升质量、促进公平、提高效率、促进学生发展。综合以上分析,本研究中的“教学创新”指教学创新主体为了更好地实现教学目的,以满足学生学习需求、促进学生发展为价值取向,遵循教学规律,重构教与学过程中的各个要素和教学环节,使教学活动得以更新和发展。