《说文·金部》兵器类字汇考论

杨蕾 魏德胜

(北京语言大学 人文社会科学学部,北京 100083)

文字不仅是语言的载体,也是文化的重要组成部分。《说文解字》所录9353个汉字中的兵器类名物词,是不同历史时期层累积淀的军事文化词汇在《说文》中的共时再现。《说文·金部》不仅收录有先秦时期的兵器名,还收录有同时期汉代的兵器名,最大限度地反映了先秦至汉代的兵器词汇面貌。

本文以《说文·金部》为主要研究对象,在理清《说文·金部》字义的基础上,对该部字意义进行分类整理,筛选整合出《金部》所收录的兵器类字汇。《说文解字·金部》共收字197个,另有重文13个。其中籀文1个,“,籀文锐,从厂、剡。”古文4个,分别为“,古文金,古文铁,从夷;,古文钮,从玉,古文钧,从旬。”或体8个,分别为“,铁或省,铔或省金;,鍓或从咠;,或从吾;,镘或从木,,或从彖;,镳或从角;,钟或从甬。”在此基础上,徐铉又增补原本所无新附字7个,为“铭、锁、钿、钏、钗、鑺、”。

许慎“据形系联”将《说文》9353字分为540部,每部之内又“以类相从”,借字形排列顺序关照各字之间的语义联系,使其呈现出某种相互关联的系统性。据此可以将金部所收197个字按其义类分为:金属名称、金属性状、金属制品、金属冶炼铸造及其附属、度量单位和其他六大类。其中金属制品所收字形最多,约137个,包括日用器具、农业器具、兵器和刑具、手工器具及其附属、乐器及其附属、车马部件及其附属。现在将其所收字汇列表如下:

《说文·金部》金属制品所收字汇义类表

我们将《说文·金部》金属制品所收的“兵器与刑具”中的8个攻击类兵器字汇作为主要研究对象,即铍、铩、钑、钅延、钅允、铊、钅从、锬、镆、铘,其中“镆铘”一词作为叠韵联绵词,不在本文讨论范围之内。

一、铍 pí

大徐本《说文》:“铍,大针也。一曰剑如刀

装者。从金,皮声。”[1]13534-13535《段注》:“一曰剑如刀装者,剑两刃,刀一刃,而装不同,实剑而刀削裹之是曰铍。”[1]13534-13535《说文笺注》曰:“《吴都赋》云:‘铍两刃小刀也。’盖为两刃如剑而形制如刀,故曰剑如刀装。”[1]13534-13535《段注》及《说文笺注》均认为铍是类似于剑的一种兵器,有两刃,但却装在刀鞘之中的,所以铍的形制就被描述为形状像剑而装在刀鞘中的武器,但这一说解实难令人信服。刀一刃,剑两刃,二者形制与功能差别甚大,断不可能混为一谈,而“铍”作为一种兵器不可能同时具有刀、剑两种兵器的形制特点。《说文系传》则认为铍的形制有两种,一种是较小的铍,在铍颈近端处开有圆孔,与《说文》所收“铩”的形制类似;另一种铍则与矛相似有长柄。而扬雄《方言》则从考查各地方言角度出发,认为“铍”即为“锬”,其形制与矛近似,并有长柲,矛头较一般矛头长、大。据以上各家注疏大致可知“铍”的形制与剑、矛有着一定的相似,可以用于直刺、砍杀,但也有自己的特点,不能认为其就是剑或矛。

从文献用例来看,“铍”多见于《左传》《国语》《史记》等先秦至西汉时期的文献。《左传》中共见7处“铍”字用例。

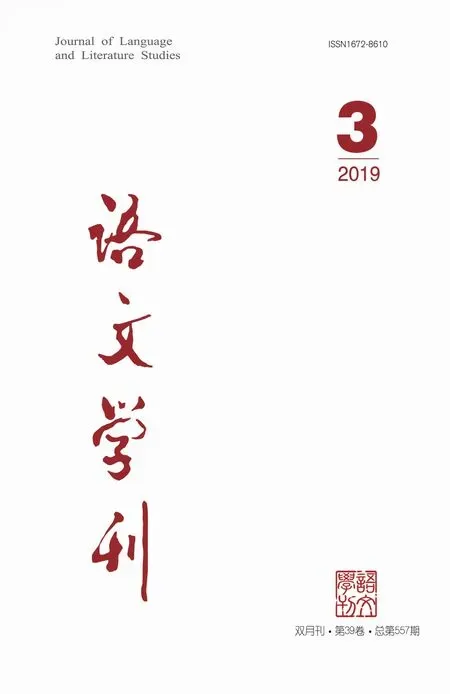

《左传》“铍”字用例 《春秋左传正义》襄公十七年 贼六人以铍杀诸卢门合左师之后[2]944 铍,普皮反。[2]944昭公二十七年 门、阶、户、席皆王亲也,夹之以铍。[2]1483铍,普皮反。《说文》云:“剑也。”孔颖达疏:“《说文》云:‘剑也。’则剑是铍之别名。”[2]1483昭公二十七年 执铍者夹承之,及体,以相授也。[2]1484孔颖达疏:“铍之锋刃及进羞者体。”[2]1484昭公二十七年 鱄设诸置剑于鱼中以进,抽剑刺王,铍交于胸[2]1484定公八年 虞人以铍盾夹之[2]1577 铍,普皮反[2]1577哀公十一年 王赐之甲、剑、铍。曰:“奉而君事,敬无废命”[2]1659

《春秋左传正义》对“铍”的释义并未有所创见,亦未细究其形制,而是直引《说文》释义,认为“铍”即为剑的别称,一物两名。《正义》虽未阐明“铍”之形制,却从侧面反映出春秋时期“铍”使用范围的广泛,如襄公十七年出现在宋国,昭公二十七年、哀公十一年出现在吴国,定公八年出现在鲁国。它不但使用范围广泛,而且在军事活动中亦占有重要地位。既可作为贼人近身刺杀的兵器,又可作为诸侯用以防卫刺客的武器,还能在战争中与盾配合使用,增强军队战斗力。

《国语》《史记》等文献中亦见“铍”字用例。《国语·吴语》曰:“夫差不贳不忍,被甲带剑,挺铍搢铎,遵汶伐博,簦笠相望于艾陵。”[1]13535《史记·刺客列传》:“王僚使兵陈自宫至光之家,门户阶陛左右,皆王僚之亲戚也。夹立侍,皆持长铍。”司马贞《索隐》:“铍音披,兵器也。”[1]13535《史记·高祖功臣表》“长铍都尉击项羽有功。”[1]13535从以上引文可看出“铍”在春秋战国时期文献中出现次数较多,西汉更是设立有“长铍都尉”这一官职,而西汉之后的文献中就鲜见有关“铍”的记载了。

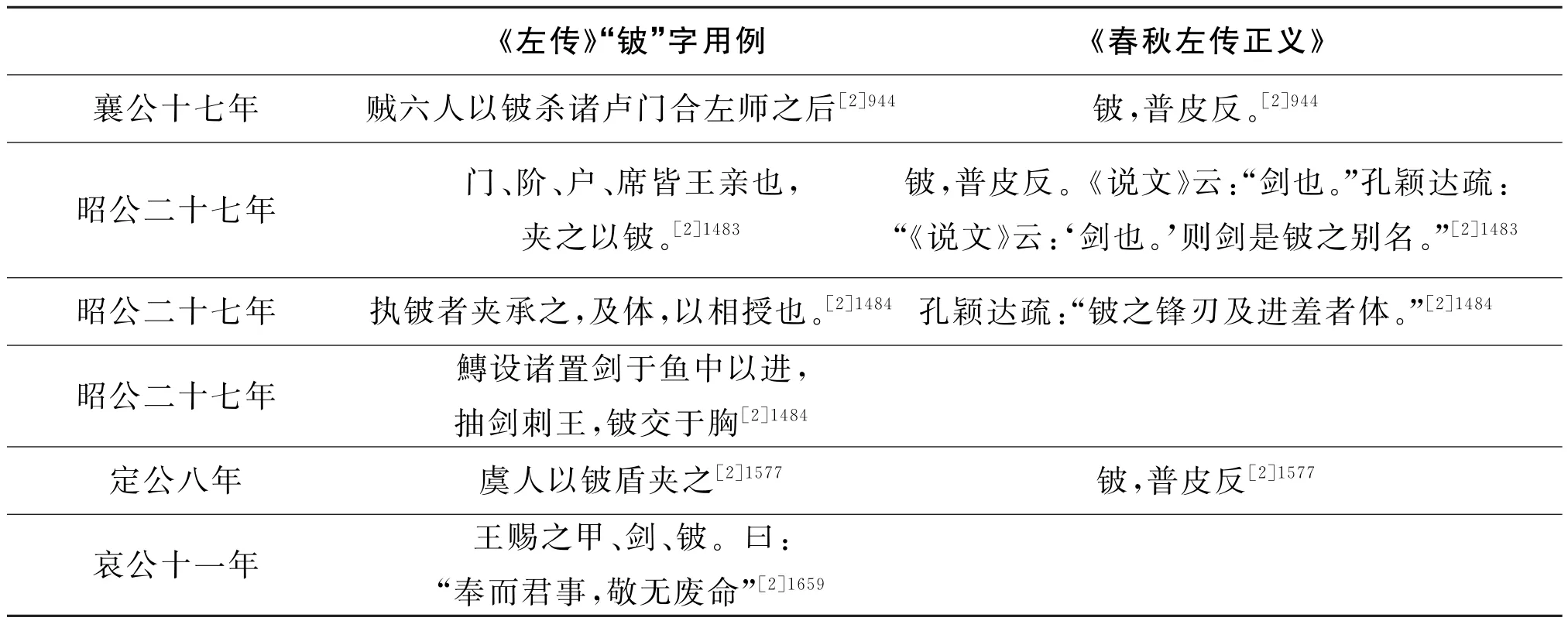

以上传世文献中虽然都提到了“铍”这一兵器,但并未对其形制进行具体描述。据此我们无法真正窥见“铍”的形貌。杨伯峻先生在其所著《春秋左传注》一书中不仅注录有文献对“铍”词义的训释,亦指明有出土实物可证为“铍”,即“秦始皇陵墓秦俑坑”出土的铜铍[3]1568。事实上,“铍”的形制也是在秦始皇兵马俑坑中完整铜铍出土之后,才真正地清晰起来。“铍”在早期的考古发掘中虽有出土,但其长柲容易腐烂,鲜有完整的铍出土,而铍头也多被误认为剑或匕首,这似乎正可说明为什么《说文》等诸家注疏中多误认铍为剑。从两周及春秋晚期出土的“铍”的形制来看,其确与剑、矛有着很深的渊源关系。该时期铜铍,铍头长度与矛头近似,铍身较长、刃面较宽,中脊凸起,与剑身类似,而尾部却采取矛骹一样形制,用来纳柲,可以说这时期的铜铍是剑与矛的结合体。铍身借鉴剑身的形制,而在铍身之下装加长柄则吸收了矛的特点。作为长柄兵器的铍在当时的军事活动较之矛有更大的杀伤力,铍头比矛头长,两面开刃,既可用于直刺又可横向劈砍。与剑相较,铍之长柲可在车战中发挥重要作用,同时与步兵短兵相配合,达到“长以卫短,短以救长”的目的。

图1 辉县琉璃阁甲慕出土铜铍

图2 晋国赵卿墓出土铜铍

二、铩shā

大徐本《说文》释“铩”为“铍有铎也”[1]13535,徐锴以为该释义颇为不通,故于《说文系传》中释铩为“铍有镡也”,并认为“铎”应作“镡”[1]13535。段氏亦赞同徐锴之改释,并指出“有镡之铍”即今《说文》所云之“铩”[1]13535-13536。“镡”又为何物呢? 《说文》云:“镡,剑鼻也。”[1]13607即剑柄与剑身连接处两旁突出的部分,且具有一定的格架功能。至此可知“铩”是“铍”的一种,因其在茎部与骹连接处附加有镡而被称之为铩。

铩字多见于两汉时期的文献用例中,汉之后则鲜见矣。如贾谊《过秦论》“鉏櫌棘矜,非銛于句戟长铩”[1]13535-13536;张衡《西京赋》“植铩悬瞂,用戒不虞”[1]13535-13536;《东京赋》“郎将司阶,虎戟交铩”[1]13536;刘安《淮南子·兵略训》“蛟革犀兕,以为甲胄,修铩短鏦,齐为前行”;曹丕 《校猎赋》“长铩糺霓,飞旗拂天”[4]39;陆机《辩亡论》“长棘劲铩,望飙而奋”[2]1042。文献用例之中,多云“长铩”“修铩”,这正从侧面反映出铩所装柲为长柲。据马王堆3号墓出土遣册记载来看,铩应有长短之分,既有“长铩、修铩”,又有“短铩”。但传世文献中却多着意于描写刻画“长铩、修铩”,这与当时流行的作战方式是密不可分的。秦汉时期,国家边境多受骑射功夫了得的少数民族侵扰,为保边境安宁,国家颇为重视骑兵的培养。而长柄的格斗类兵器则能较好地运用于骑马作战之中,提升军事实力,所以长铩自然也就备受重视了。

现今所见出土铜铁“铩”也多属于两汉时期。如河北定县北庄东汉墓出土一件铜铩,长25.5厘米,镡宽10.5厘米。河南洛阳烧沟汉墓出土铁铩一件,长26.4厘米,镡宽约10.8厘米。朝鲜古乐浪郡亦有铜镡铁铩出土,其镡保存完好,铁铩已遭磨损,但基本形制还是可以辨别的。从出土铜铁“铩”的造型来看,铩尖锋两刃、刃面较宽,中脊凸起,形似短剑,在其茎部与筒连接处附有镡,镡两端外伸,向上弯曲作钩状。这样使铩在攻击、刺杀时,还可以格挡敌方兵器。

图3 河北定县北庄东汉墓铜铩

图4 河南洛阳烧沟汉墓铁铩

三、钑sà

大徐本《说文》曰:“钑,钅延也。”[1]13611徐锴《说文系传》云:“钑,钅延也。从金,及声。臣锴曰:‘鈒,戟 也’。”[1]13611,《说 文》曰:“小 矛也。”[1]13612徐锴虽保留了《说文》原本释义,但其所加按语认为释“钑”为矛属的“钅延”甚为不妥,当释钑为戟也。从先秦两汉文献用例来看,释“钑”为小矛者,于文献仅见2例。一例见于颜师古注解汉元帝时黄门令史游所作的《急就篇》,云:“钑,短矛也。”[1]13611一例见于朱骏声所作《说文通训定声》,云:“钑,钅延也。小矛用以战与酋矛之建于车者异。”[1]13611此二书性质均为字书,《急就篇》旨在教学童识字、增长知识、开阔眼界,《说文通训定声》旨在引群书以证《说文》本训。二书均是直接采用《说文》原文,并未考证其释义的准确,据此两例文献是无法证明“钑”即为“钅延”的。

同时期,其他文献中亦有“钑”之用例,如《史记·商君传》:“持矛而操闟戟者,旁车而趋。”《索隐》曰:“闟亦作钑。”[1]13611此处“持矛者”与“操闟戟”者并举,一方面表明“闟戟”为不同于矛的兵器,另一方面也表明“闟戟”此类兵器与矛一样在当时被广泛应用于日常军事活动。张衡《二京赋》之《东京赋》云:“云罕九斿,钑戟轇轕。”[5]113此处“云罕”指以旌旗建之车,“九斿”意为旗帜,“钑”“戟”二字同义连用,均指戟,“轇轕”为参差纵横貌,此处两个主谓短语连用,句式整齐,故“钑”当为戟类而非《说文》所释之小矛。《文选·藉田赋》“琼闟入蘂”,注曰:“闟与钑音义同也。”[5]340“闟”上古为山母缉部字,“钑”是心母缉部字,二字所属韵部相同,声纽同为齿音,发音部位相同。闟戟,长戟也。闟与钅及义同,则钑亦当为长戟也。

南朝梁沈约作的《宋书·志》中则多次出现“钑戟”二字连用的情况,如卷十四:“帝若躬亲射禽,变御戎服,内外从官以及虎贲悉变服,如校猎仪。钑戟抽鞘,以备武卫。”[6]250卷十八:“殿中冗从虎贲、殿中虎贲及守陵者持钑戟冗从虎贲,佩武猛都尉以下印者,假青绶。”[6]348以上文例之中“钑戟”是作为一个词语来使用的,此处“钑戟”当与“闟戟”为一物,即长戟也。《宋史·志·仪卫(六)》曰:“戟,有枝兵也。木为刃,赤质,画云气,上垂交龙掌、五色带,带末缀铜铃。又钑戟,无掌,而有小横木;钑,插也,制本插车旁。又小戟与钑戟同。”[7]2851宋濂《元史·志·舆服(二)》云:“戟,制以木,有枝,涂以黄金,竿以朱漆……小戟飞龙掌,制如戟,画云气,上缀飞掌,垂五色带,末有铜铃,掌下方而上两角微撱,绘龙于其上。”[8]1541《元史·志·舆服(二)》又曰:“钑戟,制如戟,无飞掌而有横木。”[8]1541以上文献材料中总共提到四种兵器“戟”“钑戟”“钑”和“小戟”。戟、钑戟、小戟均为戟属,“钑”,脱脱依据声训原理释“钅及为插”,认为其应该是一种插在车旁使用的兵器。《元史》记载中还指出“钑”其形制与“戟”相似,只是其锋刃两旁有微微凸起的,故将其称之为“钑”。从张衡《二京赋》到沈约《宋书·仪卫(中)》对“钑”的记录来看,“钑”作为一种武器,逐渐失去了它的实战攻杀作用,转而成为皇家仪仗队所执兵器,完成了从实战类兵器向礼器的角色转变。

四、钅延chán

大徐本《说文》作“钅延,小矛也。从金,延声。”[1]13612徐锴《说文系传》亦曰:“小矛也。从金,延声”[1]13612。段玉裁《说文解字注》认为《尚书·牧誓》《郑风·清人》《鲁颂》等文献中出现的“矛”,即指酋矛,长二丈,每辆战车上都竖有两支,或用以攻敌,或作为备用。而形制比矛小,且可用于作战的即就为《说文》所云之“钅延”。据字书释义可知,当属矛类,其长度当小于矛。

“钅延”在传世文献中最早见于《六韬·虎韬·军用》篇:“旷野草中,方胸钅延矛,千二百具,张鋋矛法,高一尺五寸。”唐书文注曰:“方胸钅延矛,即齐胸高的小矛,用以斜插在地上作障碍物。”[9]135此处是说军队在空旷的原野草丛抵御防守之时,将齐胸短矛一千两百把,以高出地面一尺五寸的方法,斜插入地面来拦截困厄敌人,阻击敌人逃亡。史游《急就篇》“矛鋋镶盾刃刀钓”,颜注:“钅延,铁把小矛也。江淮吴越或谓之钅施。”[1]13612《史记·匈奴传》“其长兵则弓矢,短兵则刀钅延”,《集解》云:“韦昭曰:‘钅延,形似矛,铁柄。’《索隐》云‘音蝉’,《埤仓》云‘钅延,小矛铁矜。’”[1]13612《汉书·鼂错传》曰:“萑苇竹萧,草木蒙茏,枝叶茂接,此矛钅延之地也,长戟二不当一。”颜注并云:“钅延,铁把短矛也。”[1]13612以上所举4例文献中,3例将“矛钅延”并举,正是二者同义连用之证。又《方言》云:“矛,吴扬江淮南楚五湖之间谓之钅施,或谓之钅延,或谓之钅从,其柄谓之矜。”[1]13612可知钅延当为矛属无疑,而就其长度而言,诸文献称其为“方胸”“短兵”,则知较之矛,其长度较短。与文献所载时代相近的湖南资兴东汉墓中确有2把“铁柄小矛”出土,1件矛长27厘米,连柄全长130厘米。另1件后接竹节状铁柄,共11节,全长157厘米。这两件铁柄小矛正与字书文献所载“钅延”相印证。“钅延,小矛也者。”[1]13612摘,通擿,意即投掷、抛掷。此处是说贼兵向朱伺投来钅延,朱伺接住其所投掷的钅延,又将钅延反投回去。从以上2例文献用例来看,此处之钅延多用于投掷,故《释名·释兵》云:“钅延,延也,达也。”[1]13612正是说钅延飞速而出,由此处达彼处,似与后世标枪的使用方法类似。与其相对应的东汉临沂金雀山西汉墓亦有木矜短矛出土,该矛长仅117.5厘米,适宜投掷,即上述所云之钅延也。

五、钅允yǔn

图5 湖南资兴东汉墓出土鋋

图6 东汉临沂金雀山西汉墓出土鋋

钅延的形制不仅有铁柄小矛,亦有以木、竹为柄用以投掷的短矛。东汉马融《广成颂》描写田猎场面曰:“飞钅延电激,流矢雨坠,各指所质。”[10]1222将凌空的飞钅延比作闪亮的雷电,与坠落的箭一起飞向目标。又《晋书·朱伺传》:“贼举钅延摘伺,伺逆接得钅延,反以摘贼。”注曰:

大徐本《说文》云:“侍臣所执兵也。从金,允声。《周书》曰:‘一人冕,执钅允。’读若允。余准切。”[1]13612-13613徐锴《说文系传》无“读若允”三字[1]13613。段玉裁则于《说文解字注》中指出《说文》所收“钅允”字的五条可疑之处,认为与铍、铩、钅延相并列之“钅允”字当改作“锐”[1]13613-13614。段氏认为《说文》所收“钅允”字的可疑之一为今本《尚书》作“执锐”,伪孔传释“锐”为矛属,正与《说文》释“钅允”为矛属同,陆德明《经典释文》注解“锐”时,仅云:“锐,以税反。”未释“锐”为《说文》之“钅允”,这与《经典释文》详引许慎说解的体例不合。可疑之二是顾野王《玉篇》中未见“钅允”字,仅见“锐”字,并与钑、钅延、铊、钅从、鐀以类相从,注云“徒会切,矛也”。而之后的《唐韵》《切韵》《广韵》《礼部韵略》亦无“钅允”字。可疑之三为《汉书·长扬赋》“兖钅延瘢耆”,张佖引《说文》释兖为钅允,矛属,与钅延相并列。古本《说文》之中并无“钅允”,张佖应是据今本《说文》释,但南唐时的张佖是不可能见到今本《说文》的。可疑之四是南宋时所据许书古本,尚有释锐为兵器,读若兑,缘何今本之中无“锐”而仅见“钅允”。可疑之五是作为以类相从的字书,《说文》释“锐”为“芒也”,义为草尖,却将其与、等一系列表示金属工具的词语编排在一起。

段氏之说虽有一定道理,但治《尚书》者皆云:“锐当依《说文》作钅允。”[1]13617且古之韵书多为奉敕编纂,通常是前代韵书之上增广而成,并不会细致考证前代韵书是否会有漏收之字。如此《唐韵》无“钅允”,故《切韵》《广韵》《礼部韵略》亦无“钅允”。《汉书·长扬赋》“兖钅延瘢耆”[1]13617,“兖”字本作“沇”,张佖所本《汉书》借兖为钅允,故“兖”合作“钅延钅允”。就先秦两汉“锐”字在文献中之用例来看,并无直接训“锐”为兵器者之例。如《左传·桓公十一年》“我以锐师宵加于郧”[1]13617;《左传·昭公十六年》“且吾以玉贾罪,不亦锐乎”[1]13617;《孟子》“其进锐者,其退速”[1]13617;《战国策》“轻车锐士”。[1]13617以上“锐”字皆为“精锐坚利”之义,并没有释作兵器者,故《说文》之“钅允”当不改作“锐”也。于《说文》既与钑、钅延、铊一类相从,故亦当为矛属也,但传世文献中鲜见其所载,又无出土实物为证,故其形制不可考也。

六、铊tā

大徐 本 《说 文》金 部 曰:“铊,短 矛也。”[1]13617传世文献中“铊”则多作“釶”,作“鉇”,作“鍦”,作“”,或作“施”。如:《荀子·议兵》篇云:“宛钜铁釶,惨如蠭虿。”杨倞注:“釶与鍦同,矛也。”[1]13617《商子·弱民》作“宛钜铁鉇”[1]13617,《史记·礼书》作“宛之钜铁施”[1]13617。《龙龛手鉴》云:“铊正。鉇、鍦,二今。失支反,短矛也。又俗视遮反。”[1]13617王念孙《广雅疏证》云:“铊、鍦、釶字并与同。”[1]2368铊、釶、鉇、鍦四字均从金以示器物之材质,其声符或作它、或作也,或作,或作施,从“也”之釶当是从“它”之铊的譌变。“它”《说文》释为蛇虺,即“蛇”之本字。后由于“它”常在古籍中被借用,故秦汉时又产生了一个后起本字“蛇”,“蛇”字在书写过程中发生譌变,将“它”字与“也”字混同了。如武威医简八五乙“蛇”作“”,楼兰古文书其十五“蛇”作“”,石门颂“蛇”作“”。传世文献之中亦多见“它”“也”混同之例,如“迱”又作“迆”,

“牜它”又作“牠”,“佗”又作“他”,“沱”又作“池”,故“铊”“釶”所指当为一物。鉇、鍦、三字均从也得声,釶亦从也得声,此四字釶、鉇、鍦、意义皆同,为一字之异体。作施,则是“釶”之借字,施从也得声,与釶读音相同,故可得假借。

《荀子·议兵篇》云:“宛钜铁釶,惨如蠭虿。”杨倞注:“釶与鍦同,矛也。《方言》云:‘自关而西谓之矛,吴、扬之间谓之鍦’。”[1]13617左思《吴都赋》云:“藏鍦于人,去自阊。”李善注:“鍦,矛也。扬雄《方言》曰:‘吴越以矛为鍦。’”[5]220-221以上二例文献皆引扬雄《方言》释鍦为矛,又《说文》释“铊”为短矛,则知“铊”为矛属无疑。《晋书·刘曜载记》云:“陈安左手奋七尺大刀,右手执丈八蛇矛,俱法辄害五六人。”[1]13617《广雅》曰:“,曹宪音蛇,其为它之变体无疑也。矛刃曲折宛如延,故谓之蛇矛而字从它。”[1]13617《晋书》《广雅》所说“蛇矛”即“铊矛”也,人们之所以用“蛇”字附会之,多是认为该类矛,矛刃曲折蜿蜒似蛇形,但并无出土实物可考。

铊,即当《说文》所释之“短矛”,释铊为短矛,是相对于建于兵车之上的酋矛、夷矛而言的。《考工记》曰:“酋矛常有四尺,夷矛三寻。”郑玄注:“八尺曰寻,倍寻曰常。”[11]1144据此可知道,酋矛长二丈,夷矛长二丈四尺,一尺八丈之铊矛与之相较则自然为短矛也。春秋战国时期各诸侯国之间以车战为主要作战形式。两军相接,各持长矛直前平刺,柄长就可先刺到敌人身体。而随着历史的发展,车战逐渐被骑战、步兵作战所代替。适应车战需要的酋矛和夷矛也随之逐渐退出历史舞台,从而使马上所持的铊矛成为矛中之长者。

七、钅从cōng

“钅从”应指兵民手中所执短矛。又《周礼·夏官·司兵》“掌五兵五盾”,郑玄注引郑司农云:“‘五兵者,戈、殳、戟、酋矛、夷矛也。’”[11]1144此指车之五兵。步卒之五兵,则无夷矛而有弓矢。若以车之夷矛较之步兵所执酋矛,酋矛自当是短矛。段玉裁曰:“郑君此云‘酋近夷长’以正之,酋之言遒,有近义,夷有长义。”[1]13618故步兵所执“短矛”正与《淮南子·兵略》兵民所执“短钅从”相应,《说文》之“钅从”当指步卒所执短矛也。同时依据《说文》每部依类相从之编排体例,许慎将“钑、钅延、钅允、铊、钅从、锬”六字并举,其所属兵器之类皆归于“矛”,且“钑、

钅延、钅允、铊”皆言短矛,“钅从”字紧随其后亦当为短矛也。

又《类篇》曰:“钅从,《说文》‘矛也’,一曰矟小者,或从。”[1]13618《集韵》曰:“钅从,《说文》‘矛也。’一曰矟小者,或从,亦作。”[1]13618字书、韵书所谓“矟小者”当是后起之义。矟作为骑兵专用兵器在汉代就出现,故《释名·释兵》曰:“矛长八丈曰矟,马上所持。”[1]13618但其真正广泛使用始于骑兵成为军队主力的魏晋南北朝时期。当时矟使用范围很广,一些步兵所用长矛,亦称之为“步矟”,步矟因是步卒使用,其长度较之马矟短,故《类篇》《集韵》中的“一曰”或指为步矟也。传世文献之中亦将短矛向前撞刺的动作称为钅从,如《汉书·南粤传》:“太后怒,欲钅从嘉以矛。”师古曰:“钅从,谓撞刺也。”[1]13618《汉书·吴王刘濞传》“使人钅从杀吴王”,师古曰:“钅从,谓以矛戟撞之。”[1]13618

八、锬tán

大徐本《说文》曰:“锬,长矛也。从金,炎声。读若老聃。”[1]13619徐锴《说文系传》亦同。扬雄《方言》云:“锬谓之铍,注云:‘今江东呼大矛为铍’。”[1]13620又裴骃《史记集解》引如淳曰:“锬,长刃矛也。”[1]13618据文献所载可知锬矛,其形制近似矛,亦有长柲,矛头较大,矛锋长于普通矛,矛叶较之普通矛也更为宽大。孙机先生在《汉代物质文化资料》一书中曾指出:“浙江长兴出土的长57.5厘米的铁矛头,可能为锬。”[13]126

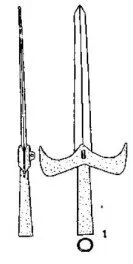

现将《说文·金部》所收铍、铩、钑、钅延、钅允、铊、钅从、锬八种格斗类兵器的类属、形制及其在文献用例中所出现的时代,采用表格形式概述如下:

铊 矛类 锋刃似矛,柲短于矛柲。或以为其矛头曲折蜿蜒似蛇形 战国——东晋

钅从 矛类 锋刃似矛,柲短于矛 战国——东汉锬 矛类 锋刃大于普通矛,下装有长柲 两汉

铍、铩两种兵器归属铍类,钑归属戟类,钅延、钅允、铊、钅从、锬五种兵器均归属矛类。八种兵器之中矛属兵器所占比重最大,这也正与矛在中国冷兵器史上使用的悠久性、广泛性、普遍性相适应。矛类兵器由削尖前端的木棒发端,到新石器时代开始安装坚硬矛头的木矛、石矛,到商周时期的青铜矛,再到两汉魏晋时期的铁矛。它的形制在不停地变化,在不断地适应战争的需求,也被不同地域的人民命名为不同的名字。矛作为冷兵器之王,在每一个时代都留下了其充满威力的印记。