新安边油区产量递减主控因素分析及对策

王顺华,董 旭,刘誉凯,张 敏,肖 荣

(1.延长油田股份有限公司定边采油厂,陕西定边718600;2.延长油田股份有限公司志丹采油厂,陕西志丹717500)

在不同的开发阶段,区域油井产量递减的主控因素及影响程度是不同的[1-3],也需要据此进行有效的开发调整。而当前对产量递减的研究大多注重递减规律或者某一方面的减缓递减方法等,并不能全面的综合考虑递减影响因素,在阶段对策制定方向的指导上有一定的局限性。李斌等[1]通过推导产量递减公式,全面的分析影响产量递减的因素,给不同阶段开发调整方向提供了思路。本文借鉴了文献[1]的产量递减分析方法,认识到6314井区目前开发中所处含水阶段、储层油相有效渗透率降低、油井生产时间减少等因素对产量递减影响越来越大。应用SWOT矩阵法[4]通过优势、劣势,机会与威胁组合起来,制定出调整对策。该研究方法的提出为研究其他油区产量递减的主控因素及对策调整提供了研究思路。

1 区域概况

定6314油区为构造性低渗透油藏,区域动用含油面积2.79 km2,动用地质储量30.38×104t,主要以延10油层开采为主,油层埋深在1600 m左右,油层连通性较好,在80%以上,储层物性较好,非均质性弱,延安组储层平均孔隙度12%,平均渗透率11.2×10-3μm2,平均含油饱和度30%。

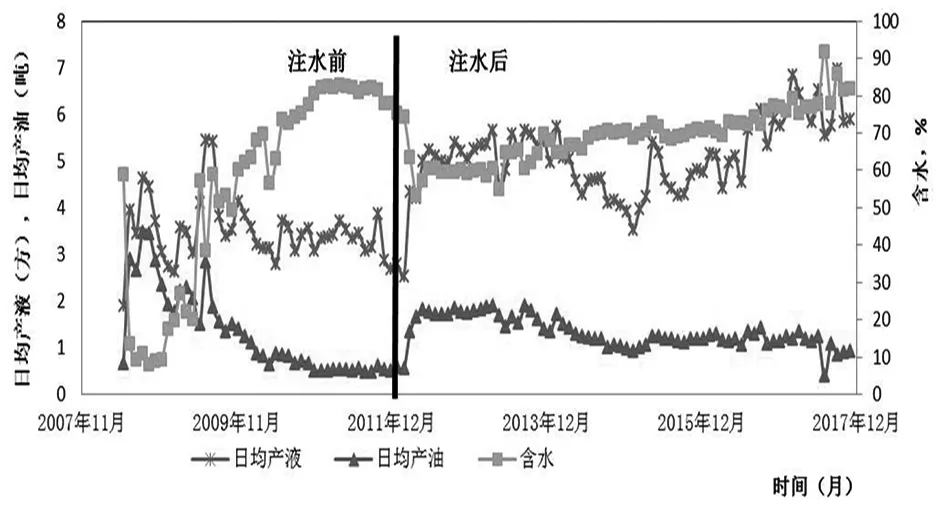

区域2008年初步开发投产6306和6310-1井,并取得较好工业油流。2009年规模开发,产量递减快,表现为产液产油下降,含水上升。2011年11月注水开发,2012年开始陆续见效,单井日均产液回升。产油回升,含水出现下降的过程,一段时间后含水上升见图1所示。

图1 6314井区平均单井日产量变化

2 区域产量递减率影响因素

2.1 理论公式及其含义

李斌等[1]通过产量递减率定义,假设某区块某阶段动用地质储量不发生变化,结合平面两相径向流公式,推导出与井网密度,地质综合系数,流动系数,生产时间,生产压差,综合含水,表皮系数等相关产量递减公式。

式中D为产量递减率;λf为井网密度变化系数,为前一年井网密度与当年的井网密度比值;λ△p为生产压差变化系数,为前一年生产压差与当年的生产压差比值;流动系数变化系数λkgμ为前一年流动系数与当年流动系数的比值;地质综合系数变化系数λα为前一年地质综合系数(与原油体系系数、孔隙度、油层含油饱和度相关的参数)与当年地质综合系数的比值;相对流动变化系数λc为前一年的相对流动系数(与地层中油、水相渗透率、原油年度有关的参数)与当年相对流动系数油管的参数);含水率变化系数λw为前一年的含油率与当年的含油率比值;表皮变化系数λs为前一年的与表皮系数相关的参数与当年的参数的比值;生产时间变化系数λt为前一年的平均单井生产时间与当年的平均单井生产时间的比值。

2.2 产量递减影响因素

从上述公式可以看出,产量递减影响主要因素有:表皮系数、井网密度,地层压力,井底流压,储层渗透率,储层中油水相对渗透能力,以及油水粘度,含水变化等。这几项因素所占理论权重相当,要想D变小,需要增大分子,或者减少分母,也即放大生产压差,提高井网密度,或者改善底层渗透率,控制含水等因素。几项因子在递减因素中所占分量相等,只因不同开发阶段显示出不同的权重。若计算而得的变化系数过大,则说明该项因子在当前阶段递减因素中占主要地位。

表1 6314井区2015-2017年期间产量递减影响因素分析

表1统计了2015-2017年产量递减相关因子的变化情况,年产量递减影响因素在不同阶段亦不同。2015年区域主要影响因子为表皮系数[5],2015年对部分油井进行补孔,复压等措施,改善了表皮系数,递减率降至-3.61,与标定递减率-6.74相差不多,也即在没有新井的情况下,2015年产量要高于前一年产量,与实际相符;2016年区域主要影响因子为含水率变化系数和流动系数变化系数,即2016年的综合含水要高于2015年,储层渗流能力要低于2015年;2017年递减率增大,其主要影响因子是流动系数变化系数和含水率变化系数,以及生产时间变化系数。也即,与2016年相比,含水上涨迅速,油相渗透率迅速下降,油井单井生产时间下降,是2017年递减较大的原因。

3SWOT矩阵法分析产量递减主控因素,制定调整方向

SWOT分别代表企业优势、劣势、机会和威胁。SWOT分析矩阵实际上是对企业内外部条件进行综合和概括,进而分析组织的优势劣势、面临的机会和威胁的一种方法。

3.1 内部因素评价矩阵

定6314井区内部因素平均矩阵是依据上述产量递减的影响因素分析,结合研究区的储层、砂体展布、构造、原始地层能量、原油流体性质等对产量递减的影响而建立。其中权重标志着各个因素对于产量递减影响的相对大小,对产量递减影响较大的因素权重较大,所有权重之和等于1。评分1代表重要劣势,2代表次要劣势,3代表次要优势,4代表重要优势。加权分数等于每一因素权重乘以评分。井区内部因素矩阵见表2。

从内部因素平均矩阵中可以看出,储层非均质弱和油藏类型单一是控制产量递减的主控因素,也是有利于稳产的因素。定6314井区内部因素评价矩阵总加权分数为2.78,略低于平均权值,说明目前地层状况良好,应该保持目前的现状。

表2 内部因素评价矩阵

3.2 外部因素评价矩阵

外部因素矩阵依据上述产量递减的影响因素分析,结合研究区定6314井区油井生产时率、资料录取率、设备完好率、注采调整、井网加密、储层改造、含水上升速度和含水阶段等各个因素对产量递减的影响贡献大小而建立。区域外部因素评价矩阵见表3。

从外部因素平均矩阵中可以看出,定6314井区控制产量递减的外部主控因素是油井生产时率低,其次是设备完好率和储层改造。6314井区油田外部因素分析矩阵的总的加权分数为2.05,略低于平均加权数2.22。因此定6314井区外部因素中存在的风险的能力较足,必须及时进行调整,消除潜在威胁,也就是必须想办法控制含水上升速度。

表3 外部因素评价矩阵

3.3 SWOT矩阵分析

表4为井区产量递减主控因素SWOT矩阵。从SWOT矩阵可以看出,定6314井区外部因素可调整的空间很大,但由于存在诸多内部弱势,研究区需要进行综合治理,以更好利用机会,提高产能,实现油区稳产。从匹配结果来看,目前采取S+T组合控制含水是应采取措施。但同时其他组合也给我们提供了稳产的辅助思路。如加强管理以提高生产时率,加强剩余油分布,以利于开发调整。加强资料录取以保证分析的精准性。

表4 定6314井区产量递减主控因素SWOT矩阵分析

3.4 调整对策及实施情况

综合上述分析情况,制定调整对策为:1)目前区域以控制含水率上升速度为主要稳产方向,而区域油井含水上升主要有三方面原因:生产井套损、注入水在地层形成优势通道、措施不当,导致边底水上升,因此调整措施也主要针对以上方面开展。2)油区停躺井较多,且都是低产低效井发展而来,需治理低产低效井和恢复停躺井以提高油井生产时率。

3.4.1 控制含水上升速度

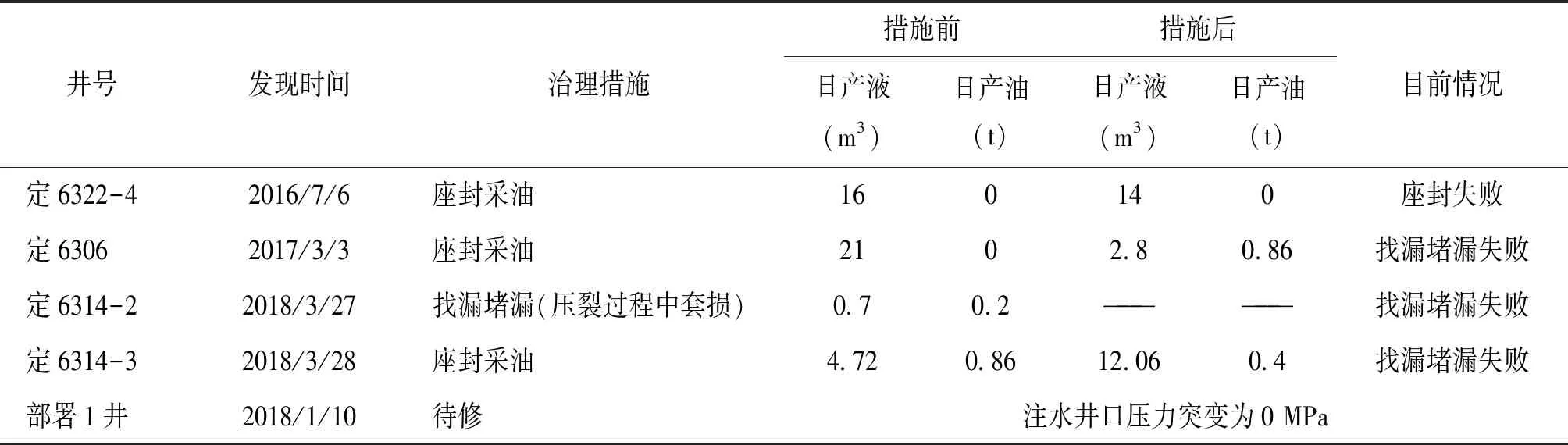

(1)重视套损井治理

套损井逐年增多,逐渐成为影响产量的重要因素。表5为区域套损井治理情况,水泥返高不够,套管受到腐蚀、压力波动大是区域套损主要原因,套损井治理难度大,目前主要采取座封采油,劣势是封隔器有效期短。目前新井水泥返高均返至地面,而规范油水井操作及加强压力监控是重点预防工作。

表5 区域套损井治理情况

(2)优化储层改造措施

统计了本区和邻区延10油层技改措施效果,见表6。区域复压增油效果最好,但目前中高含水阶段实施复压有含水增高的风险。区域控水压裂措施增油效果也达到1 t/d,可尝试优化参数,扩大使用范围。

表6 区域措施效果对比

3.4.2 加强剩余油分布研究

经过注水开发的油藏,剩余油分布更加零散,在平面上主要分布在注入水波及不到的区域,以及井网不完善区域;在纵向上主要分布在尚未开发的薄层以及构造高点剩余油。

在6339区域尝试周期注水,改变注入水流向,具体做法是:2018年3月起注水井注水一月,停注一月,尝试四个周期。周期内生产井正常生产。实施后第一周期产油上升明显,达到了扩大了注入水波及体积的作用,第二周期后效果较第一周期效果差,但总体平稳(见图2)。

图2 6339井组周期注水产量变化

3.4.3 治理低产及停躺井

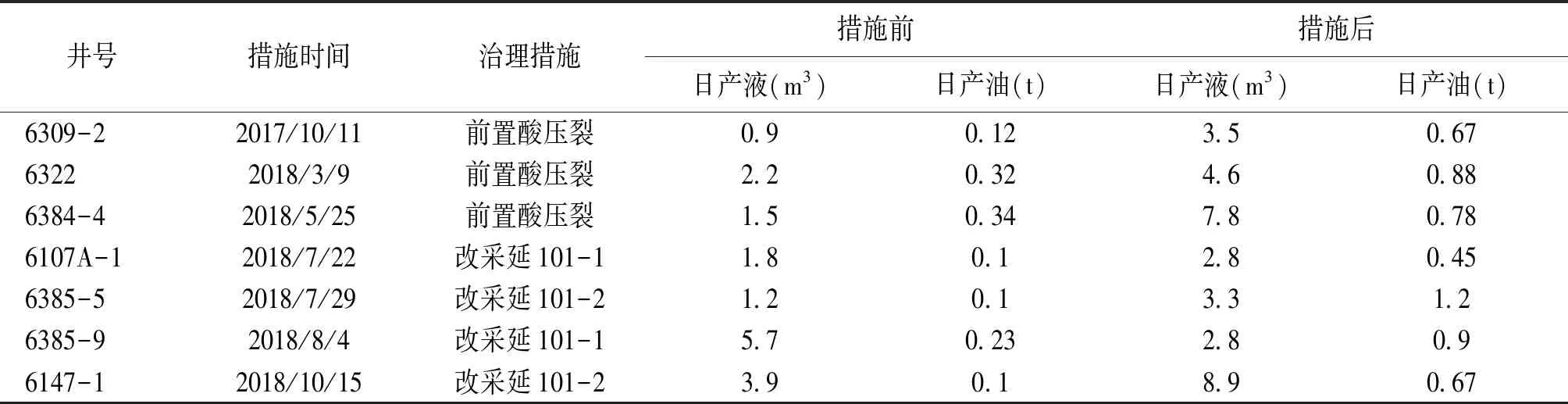

治理低产低效井及恢复停躺井主要的调整措施为:1)针对注水不见效井,采取前置酸压裂引效的方法来治理[6]。2)针对注采层位不统一的井,采取统层调层的方法来治理[6]。效果均较好,见表7。

表7 区域措施效果对比

4 结论

(1)本文应用产量递减公式客观分析了产量递减影响因素,可以定性分析各因素在不同的开发阶段对递减的影响程度,为指定技术策略提供了依据;

(2)在产量递减影响因素的全面分析基础上,应用SWOT方法分析区域油田开发的优势,劣势,机遇和挑战,从而使开发技术人员制定的技术调整对策可行性更强。

——以DF1-1气田莺歌海组气藏为例