广东省博物馆藏清代广作外销银器概述

文/白 芳

金银是贵重金属,硬度适中,具有延展性,易锤打成形,有天然的亮丽色泽,是制作工艺品的良好材料。广东金银器制造历史悠久,在广州西汉南越王墓出土的上百件金银器物中,有金印、金带钩、金花泡、银盒、银杯等丰富造型,采用了铸、压、锤打、抽丝、镶嵌等多种工艺,技法成熟、品种丰富,代表着西汉南越国时期广东金银器制造业达到了一定水平。《隋书·食货志》载,南朝萧梁时期,“交广之域,全以金银为货”,从广东地区多次在南朝时期的遗址中发掘出土波斯银币及波斯萨珊王朝金银器的实物中我们可以得到鲜明佐证。明清时期,中国各种传统手工业的制作水平均达到历史最高峰,广东地区的金银器制造业也不例外。金银器作坊不但数量多,分工细,出现了广州“益升隆”“何西盛”、潮州“黄千盛”“黄千祥”等享誉全国的知名店号;而且还有内销和外销之别,并由不同的行会分别进行管理。据陈志高著《中国银楼与银器》一书研究表明:广州的金银器分为唐装金银首饰器皿和洋装金银首饰器皿,前者的行会组织名为“兴和堂”,20世纪20年代正式登记的行会名称为“广州市唐装金银首饰器皿兴和工会”,会址溪峡银巷8号,业务仅限于内销的传统金银首饰器皿制造;后者的行会组织名为“立本堂”,20世纪20年代正式登记的行会名称为“洋装金银器立本堂工会”,会址洪安里19号,专做洋装金银器皿,产品大部分外销[1]。

15世纪末世界地理大发现,东西航路开通,揭开了海洋时代的序幕。16世纪,葡萄牙、西班牙、荷兰等西方国家纷纷东来,传统的中国与东南亚地区的南海贸易被东西方之间的海洋贸易所取代,贸易航线也由原来的印度洋向西延伸至大西洋与欧洲相通,向东跨太平洋与美洲新大陆相连,世界性海洋贸易圈逐渐形成。广州地处南海之滨,是海上丝绸之路的发祥地,也是历两千年而不衰的贸易大港,尤其是清乾隆二十二年(1757)“一口通商”诏令的颁布,仅允许欧美商人在广州口岸从事通商贸易,广州垄断中西海路贸易近一个世纪,是清朝全盛时期世界贸易体系的核心环节。18世纪至19世纪中叶是广州贸易体制的黄金时期,广州不但是丝绸、瓷器、茶叶等中国大宗传统出口商品的集散地,更是世界奢侈品、时尚用品加工制造的重要产地,“广州制造”、“中国趣味”一度成为时尚的代名词风靡欧美。广州工匠也以心灵手巧、技艺精湛、诚实守信、讲求效率的特点赢得世界的声誉,甚至有“世界上没有任何一个国家其工艺会如此精湛”的赞叹[2]。福布斯在《1825-1830年的广州商铺》中写道:“1822年广州十三行一带有5000余家专营外销商品的店铺,约有25万的男人、女人和儿童加入到外销商品的生产制作过程中,广州的艺术家在象牙、玳瑁、砗磲、檀香木等雕刻制品、竹木家具、漆器、金银器、织绣、藤制品等方面的精湛技艺闻名于世。”[3]广州生产制造的外销银器深受有使用和收藏银器之传统的西方人的喜好,他们往往通过行商或自行向银器铺订购银器。蒂芙尼在《中国广东》一书中写道:“店铺的银匠能制造任何物品,由小小的一只盐羹到整套餐具,都能制造出优美的效果。他会用金替水壶镶边,或者用很短的时间就能按照西方商人的要求制作一定形状及纹饰的叉子。这里的银器十分精细出色,而价格则很低廉。这些银器本质上的价值可和欧洲同样物品媲美。有精致华丽花纹的盒子,或是名片盒,都是这些银匠的得意之作。这里的行商会替西方商人订购银器,而整套银器餐具的价格,在这里比任何地方都要便宜,很多欧洲人士通过西方来华贸易的买办,经行商向这些银匠订购银具。”[4]

广东省博物馆收藏的中国外销银器约150件(套),时代以19-20世纪的藏品最为丰富。其产地范围广泛,既有沿海口岸广州、香港、上海等地的产品,也有内地的江西、安徽、天津、北京等地的产品;其用途既有满足西方市场需要的商品、纪念品和礼品,也有供居住在中国的西方人或接受西方思潮的中国人使用的日用品或纪念品。广东省博物馆收藏的广作外销银器约百余件(套),产品类型丰富,时代特色鲜明,具有较高的历史研究价值。

一、广作外销银器的销售商

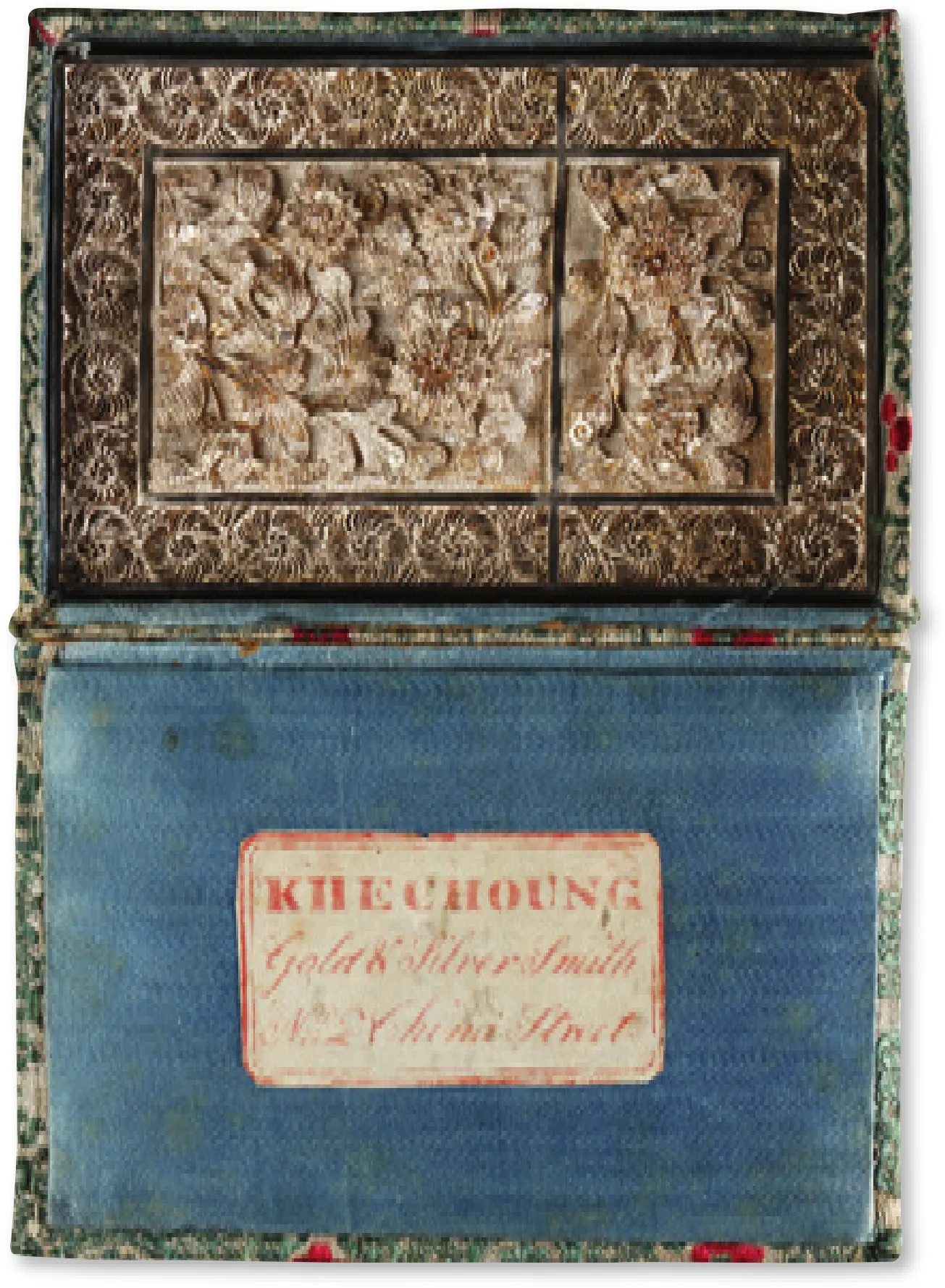

“一口通商”时期,广作外销银器的销售商铺主要集中在十三行商馆区内。靖远街(Old China Street),又称老广州的“纽约第五街”或“伦敦的邦德大街”,是银匠的集中地。靖远街以12尺的宽度而闻名,是当时广州商馆区内最宽的街道。银匠 黄 盛(Wongshing),1834年 就在此街的十五号开设店铺。而吉星(Cutshing)的店铺也在此街,后来搬到同文街。1847年,这里聚集了很多银器店及经验老到的银匠。因为经营银器的店铺众多,所以售卖银器的范围一直扩充至新栏街(Hong Lane)的西边,这里卖的银器质量较差。银器售卖的区域还沿着同文街一直扩展到十三行街的南边,这里正是十三行商馆区的北边界限[5]。广东省博物馆藏清银累丝镀金花卉纹名片盒(图一),配有外用织锦裱糊,内衬天蓝色湖绸的原包装盒,盒盖内附有一长方形店铺招贴纸,红色双框内印英文款识 :“KHECHONG, Gold & Silver Smith, No.2 Ch in a Str eet”。KHECHONG,缩写KHC,中文名“其昌”,广州知名外销银器销售商,活跃于1830-1880年代,商铺地址位于广州同文街2号。

1856年,十三行商馆区被第二次鸦片战争的炮火夷为平地,广州对外贸易的传统优势地位逐渐被香港和上海所取代,广州外销银器的销售商及时把握商机,在香港、上海等地开

设分店,继续从事广作外销银器的销售经营活动。“沪上西式金银首饰店均为粤人所设,粤人称‘打银铺’,最老者为江西路之和盛,其次为南京路之联合、鸿昌,又其次为河南路之时和,他如联生公司等则开设未几时耳。顾客以外人居多,沪上巨室姬妾亦趋之若鹜,故营斯业者无不利市三倍。”[6]广东省博物馆藏清银锤胎四君子图茶具(图二),由茶壶、糖盅、椭圆形托盘组成。茶壶、糖盅的盖钮、手柄及四足均以梅枝做型;器身八面开光,内锤揲錾刻云龙、山水、梅、菊等纹饰,辅以“花开富贵”“竹报平安”“三多协吉”“五福其昌”“福如东海”“寿比南山”“吉祥如意”“福禄寿全”等吉祥语装饰。茶壶、糖盅底均錾“WO SHING”“SHING HAI”“赞记”款。WO SHING,缩写WS,中文名“和盛”,1863-1924年活跃于上海,店铺地址为上海江西路198号。广东省博物馆藏清银锤胎徽章留白人物故事图执壶(图三),匜口、长颈、鼓腹、平底;壶通体锤揲錾刻戏曲人物故事,场景热闹,繁而不乱;颈腹之间有盾形徽章留白;壶柄为一曲身龙纹,龙口与壶口巧妙相接,设计精巧,工艺精湛;底錾“WH”、“90”款。WAN HING,缩写WH,中文名“宏兴”,活跃于1860-1940年代,晚清至民国销售量最大的外销银器销售商,先后合作的制造商或作坊铺多达百余家,店铺地址包括广州西兴街1号和香港皇后大道中10号、69号。

二、广作外销银器的制作者

为方便外商订购,同时作为信誉的保障,外销银器的底部通常戳印银器制作者的中文姓名、银器销售商的英文缩写及银器成色等信息,早期的外销银器还一度流行模仿英国银标的样式为底款。清银錾“三英战吕布”龙柄马克杯(图四),杯身通体锤揲阳錾“三英战吕布”戏曲故事,杯身一侧焊接龙形手柄,底部戳印“AIW”“ 昌 林 ”“CL”“999”“m”、女王图案和豹头图案等。CL,银器销售商;昌林,银器制造商;m,英国银器鉴定的年份标识,即1930年;女王图案是英国国标银印签;豹头图案是伦敦城市标识;999,代表银的成色。外销银器的成色多以“90”为主,“999”成色甚为罕见。从马克杯还配有原装英格兰北部城市纽卡素城市徽章的漆木盒判断,此银器应是针对特殊需求的客户专门定制而成。清银錾花卉纹茶具(图五),由茶壶、咖啡壶、糖盅、奶杯一套四件组成,腹部主体及器盖锤揲錾刻花卉纹,口沿以卷草花卉纹装饰,柄及流锤铸卷叶纹,底部焊接贝壳卷叶纹三足,具有维多利亚新古典主义时期的风格,底部戳印“KHC”及狮子、豹头和国王头像等图案。“KHC”,即银器销售商“其昌”,狮子代表银器925成色,豹头是伦敦城市标识,乔治三世国王头像代表纳税标识。一般带有仿英国银标底款的外销银器出现时间早,流行时间短,主要集中在18世纪末19世纪初前后。19世纪中后期广作外销银器的款式以三段式为主流风格,即制作者的中文姓名、销售商的英文名及银器成色;20世纪初期外销银器的款识有时还被冠以地名。

图一 清 银累丝镀金花卉纹名片盒

图二 清 银锤胎四君子图茶具

三、广作外销银器的生产销售模式

图四 清 银錾“三英战吕布”龙柄马克杯

广作外销银器的生产销售模式与广东本地金银首饰器皿加工运作模式相近,即采用厂店分离,制作和销售分别由不同的作坊或店铺完成。据陈志高著《中国银楼与银器》介绍,广州的金铺分为两类:一类为提炼黄金的金铺,如“益升隆”、“何西盛”等铺号,他们资金雄厚,行会组织名“三益堂”(金业工会),这类金铺不得自行雇工在店内打造金饰,必须转发给“馆头”承造。另一类为金银首饰铺,他们的招牌制作成长方形,故行内通称“长招牌”,行会名“兴仁堂”,主要业务是接造金银首饰,但不得开炉熔炼黄金。广作外销银器也采用产销分离的模式,为提高效率,降低成本,同一销售商可以分包给不同的银匠或作坊承揽业务;同一银匠或作坊也会包揽不同销售商的订单。如“WHL、昆和”款梅花纹银茶具(图六)和“KMS、昆和”款菊蝶纹银茶具(图七),WHL为销售商WAH HING LUNG的缩写,中文名“华兴隆”,19世纪80年代活跃于广州;KMS为销售商KWONG MAN SHING的缩写,中文名“广万成”,19世纪80年活跃于香港,两家销售商的产品均来自制造商“昆和”。两套产品均采用抛光打磨和焊接的技法,前者以梅花图案装饰,柄、流、钮以梅枝为型;后者以菊蝶纹构图,柄、流、钮呈竹节状造型,造型优美,寓意高雅。

图五 清 银錾花卉纹茶具

图六 “WHL、昆和”款梅花纹银茶具

图七 “KMS、昆和”款菊蝶纹银茶具

图八 1858年 银錾三国人物故事龙柄马克杯

四、广作外销银器的使用者

多数广作外销银器是为满足西方市场的需要,以来华商人私人采购或请中国行商代为订购的方式购买并销往西方的商品,也有一部分是供居住在中国的西方人或乐于接受西方观念的行商买办、富商巨贾日常使用的物品,还有一小部分是作为专门定制的礼品、纪念品或奖品而赠送他人,这些器物往往有确切纪年、详实铭文,是外销银器断代分期的标准器,也为深入开展研究提供了重要的史料依据。1858年银錾三国人物故事龙柄马克杯(图八),为双层包银设计,杯身锤揲錾刻三国人物戏曲故事图案,一侧焊接龙形手柄,内壁光素无纹,杯身中部盾形开光内錾刻“Canton Champion Cup 1858”,底款刻铭“Won by Lt. Griersons,Lame Duck, Canton, Leeching”,由铭文信息可知该马克杯是1858年Lt. Griersons先生在广州竞赛夺冠的纪念杯。Leeching,英文缩写LC,中文名“利盛”,店铺地址包括广州靖远街30号、西兴街、东街、会所街,在香港皇后大道24A、30号也开设有分店,广州知名外销银销售商,以销售大型高规格银器闻名。1889年银錾人物纹龙柄马克杯(图九),杯周身锤揲錾刻刀马戏曲人物,腹壁上方正中饰盾形徽章,内錾刻“史溢泉”、“开利店”及“Christmas Day, 1889,by Captain Clark”,底部錾刻瑞典国旗图案,并刻铭“To Lucy Derly w ith Arthur H Clarks Affectionate regards. Thanks and best w ishes.Dec.26, 1889”,“New Years Day,1890”,及一枚长方形A.LOCK戳印。由此可知该马克杯是1889年12月26日船长Arthur H Clarks先生从广州销售商A.LOCK处订购的一件赠送给Lucy Derly的圣诞礼物。1921年梁雨畦赠施刺先生银纪念杯(图十),敞口、弧壁、深腹、高圈足,杯身两侧焊接流线形双耳,通体采用抛光打磨处理,造型简洁明快。杯身一面錾刻:“Presented to Mr.W.A.Sh er a b y Leun gy u K w ai,Canton, China, November 1921”;另一面錾刻:“施剌先生雅鉴:想君经商粤垣十有余载,今者乌倦思远荣归贵国,弟以多年同事特制此杯持赠,伏祈惠存以留纪念,中华民国拾年十一月,弟梁雨畦。”圈足底部戳印:“SF”,“怡记”,“90”款。SF,是销售商SINGFAT的缩写,中文名“升发”,1890-1920年代活跃于广州、上海等地。

图九 1889年 银錾人物纹龙柄马克杯

图十 1921年梁雨畦赠施刺先生银纪念杯

清代广作外销银器和其他清代广作外销艺术品一样,都是18、19世纪中西海贸背景下中国文化与西方文化的一次相遇,也是广东本土文化与欧洲文化的一次对话。相遇与对话带来了新的审美形式,形成了新的文化趣味,创造了新的时代风尚,给人类文明增添了盎然异趣。

[本文为2017年度《广州大典》与广州历史文化专题研究重点课题《广州十三行时期外销织绣品研究》(项目批准号2017GZZ06)和2018年度国家社会科学基金重大项目《广州十三行中外档案文献整理与研究》(项目批准号18ZDA195)阶段性研究成果。]

[1]陈志高著:《中国银楼与银器》第二册《华中华南西南西北·广东省》,清华大学出版社,2015年,第90-91页。

[2] Margaret Jourdain:Chinese Export Art in the Eighteen Century,Great Britain by Fletcher & Son Ltd.,1950年。

[3] H.A.Crosby Forbes:Shopping in China,the Artisan Community at Canton, 1825-1830,Pridemark Press,1979 年。

[4] Osmond Tiffany Jr.:The Canton Chinese, or the American’s Sojourn in the Celestial

Empire,Boston and Cambridge,James Monroe and Co.,1849年。

[5] H.A.Crosby Forbes:Chinese Export Silver 1785 to 1885,the museum of the American China trade, Milton, Massachusetts,1975年,第34页。

[6]陈荣广、伯熙:《老上海》,泰东图书局,1919年。