腔隙性脑梗死认知功能障碍与颈动脉粥样硬化性斑块关系的研究

杨兴东,曾一君,唐晓梅,冯研,史冬梅,刘磊,于逢春

腔隙性脑梗死(lacunar infarction,LI)为颅内深穿支小血管闭塞所致的直径<1.5 cm的小囊性脑部病灶,与其他卒中亚型相比,LI的预后相对较好,致残率较低,但荟萃分析发现LI与非腔隙性卒中有着相近的认知功能障碍发生率[1-3]。动脉粥样硬化性斑块检测被广泛用于量化动脉粥样硬化程度及用来评估患者的卒中风险。近年来,前瞻性研究发现动脉粥样硬化性斑块的特点,如斑块面积和数量,是预测卒中风险的独立危险因素;颈动脉内中膜(carotid intima-media thickness,cIMT)增厚、动脉粥样硬化性斑块及颈动脉狭窄也是认知功能障碍的危险因素[4-8]。目前,有关LI合并认知功能障碍与颈动脉粥样硬化斑块关系的研究较少,本文就LI合并认知功能障碍与颈动脉粥样硬化斑块数量、有动脉粥样硬化性斑块颈动脉数量的关系展开研究。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象 回顾性分析2017年1月-2018年11月在北京大学第三医院海淀院区(海淀医院)神经内科连续登记住院的LI患者。根据是否存在认知功能障碍分为无认知功能障碍组和认知功能障碍组。

LI合并认知功能障碍组入组标准:①符合全国第四届脑血管病学术会议通过的LI诊断标准且经MRI检查确诊[9];②无意识障碍;③临床资料完整;④住院期间进行过蒙特利尔认知评估量表(Montreal cognitive assessment scale,MoCA)评定,且MoCA评分<26分;⑤不伴有严重临床症状,NIHSS评分≤3分;⑥住院期间完成颈动脉超声检查。

无认知障碍组:符合LI诊断标准,无认知功能障碍主诉,NIHSS≤3分,MoCA评分≥26分,住院期间完成颈动脉超声检查。

病例排除标准:①有精神病史、药物或酒精依赖者;②合并甲状腺疾病、恶性肿瘤、免疫系统疾病及有严重肝肾功能障碍;③排除其他心血管疾病,如严重心功能衰竭、急性冠状动脉综合征、严重心律失常等;④既往严重认知功能障碍,神经系统变性疾病或非血管性因素所致的认知障碍如阿尔茨海默病、帕金森病、肿瘤、脑炎、脱髓鞘疾病、颅脑损伤、癫痫等;⑤严重颅脑创伤史、卒中及脑出血病史,糖尿病伴严重并发症及严重心、肝、肾功能障碍等。

1.2 方法 收集并整理患者的一般资料及临床资料,包括性别、年龄、高血压、糖尿病、心房颤动、高脂血症、冠状动脉粥样硬化性心脏病史等,统计病例资料中MoCA评分(≥26分为正常,<26分为认知功能障碍)。

颈动脉粥样硬化性斑块统计:依据患者住院期间的颈动脉超声结果,统计颈动脉动脉粥样硬化斑块的数目,并统计有动脉粥样硬化斑块的颈动脉数目(双侧颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉)。

1.3 统计学处理 应用SPSS 25.0软件进行统计分析,计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验;计量资料服从正态分布,用表示,组间比较采用独立样本t检验。多因素Logistic回归分析中以认知功能障碍为因变量,通过调整混杂因素,构建回归方程,模式1调整了性别和年龄,模式2在模式1的基础上增加调整了高血压、糖尿病、高脂血症、冠状动脉粥样硬化性心脏病、心房颤动。计算OR值及95%CI,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

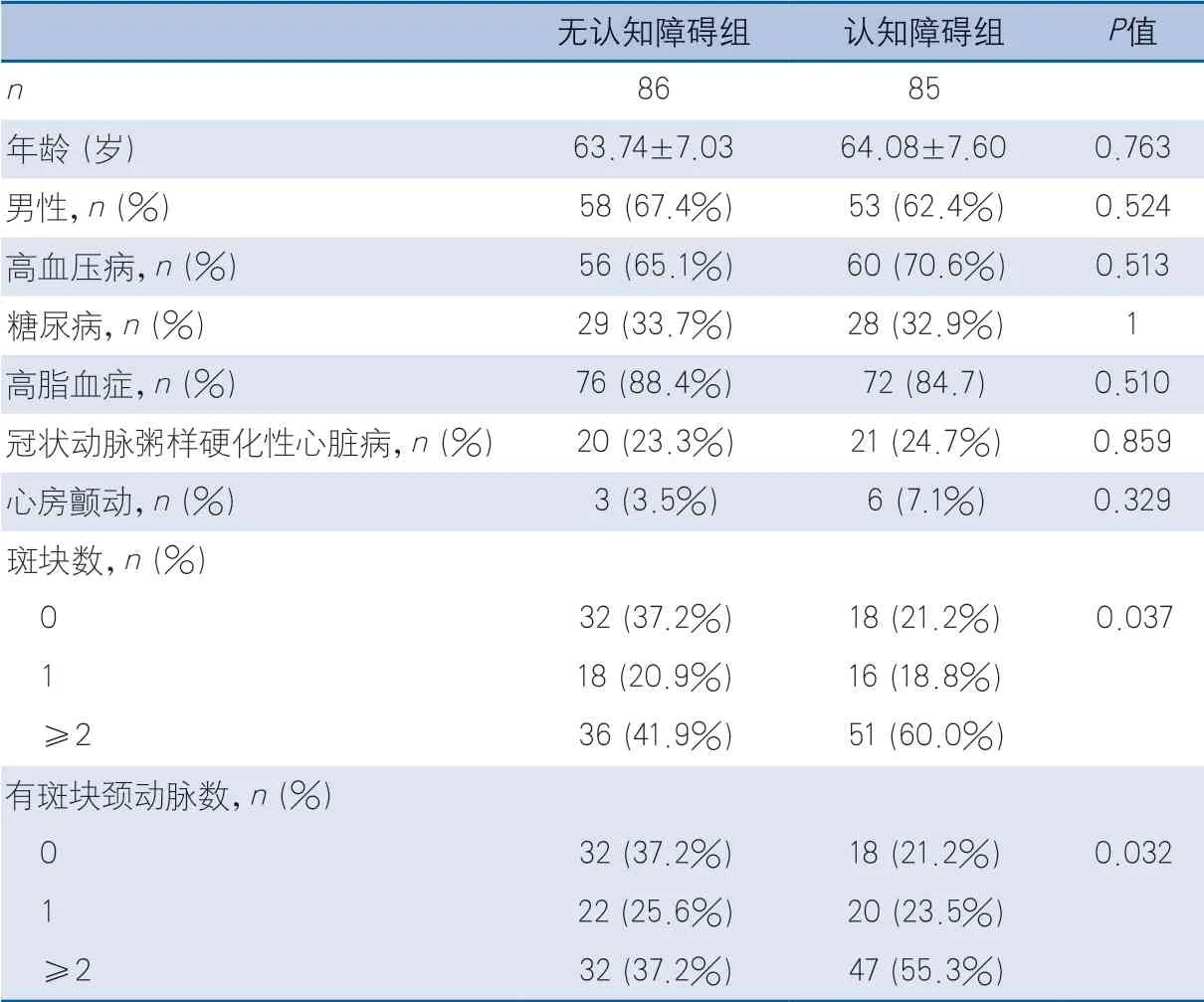

2.1 LI合并认知障碍组与无认知障碍组基线资料比较 研究共纳入171例患者,其中男性111例、女性60例,平均(63.91±7.30)岁。无认知功能障碍组86例,认知功能障碍组85例。

认知障碍组与无认知障碍组比,年龄、性别、高血压病、糖尿病、高脂血症、冠状动脉粥样硬化性心脏病、心房颤动发生率差异均无统计学意义。与无认知障碍组比较,认知障碍组的颈动脉粥样硬化性斑块数更多,有动脉粥样硬化性斑块的颈动脉数更多(表1)。

2.2 多因素回归分析结果 多因素回归方程结果显示,患者颈动脉粥样硬化性斑块数越多,患者合并认知功能障碍的可能性越大(趋势P=0.008)(表2)。调整潜在混杂因素后,颈动脉斑块数≥2个是LI患者合并认知功能障碍的独立影响因素(OR 2.843,95%CI 1.301~6.216,P=0.008)。有动脉粥样硬化性斑块颈动脉数越多,患者认知障碍可能越大(趋势P=0.008)。调整潜在混杂因素后,有动脉粥样硬化性斑块颈动脉数≥2是LI患者发生认知功能障碍的独立影响因素(OR 2.899,95%CI 1.311~6.409,P=0.008)。

表1 两组一般资料及颈动脉粥样硬化性斑块数、有动脉粥样硬化斑块颈动脉数比较

表2 颈动脉动脉粥样硬化性斑块数与认知功能障碍的关系

表3 有动脉粥样硬化性斑块颈动脉数与认知功能障碍的关系

3 讨论

LI是脑小血管疾病的最常见表现,与其他类型脑梗死相比,LI的预后较好,几乎没有急性死亡率,一般预后良好,复发风险低,对长期生存影响较小。但研究也发现,LI是卒中后认知功能障碍和血管性痴呆的重要预测指标。在临床研究中,小血管病引起的血管性痴呆的比例在36%~67%,并且LI合并痴呆风险随着LI的复发而增加[3,10-11]。目前发现超过20种不同的临床综合征与LI的发生有关,且均可能引起认知功能障碍[12]。

本研究中,LI合并认知障碍发生率为49.7%,与文献报道相近[11-12]。有研究发现年龄、性别、高胆固醇血症、心房颤动、NIHSS评分与认知功能障碍有关[5,13]。本研究中认知功能障碍和无认知功能障碍组年龄、性别、高血压、糖尿病、高脂血症、心房颤动等的发生率无显著差异,可能与人群选择不同、样本选择偏倚性及样本量偏低有关,仍需进一步探讨。本组排除混杂因素后,颈动脉粥样硬化性斑块数及有动脉粥样硬化性斑块的颈动脉数均为LI合并认知障碍的危险因素。有研究者在急性卒中群体中亦有类似发现[6]。

本研究发现,合并动脉粥样硬化性斑块颈动脉数与LI认知功能障碍有关,且动脉粥样硬化性斑块颈动脉数量越多,患者认知障碍的可能性越大。颈动脉粥样硬化是多种血管危险因素作用的直接后果,可能导致动脉内膜中层厚度增加,动脉粥样硬化性斑块形成及随后的颈动脉狭窄或闭塞。研究发现颈动脉狭窄,尤其是右颈动脉狭窄,与卒中患者的认知功能障碍有关[5];无症状的颈动脉狭窄也与认知功能障碍有关,而且与血管性认知功能障碍已知的血管危险因素无关[14]。大样本研究发现颈动脉狭窄与认知功能降低之间存在显著关联,在对无症状颈动脉狭窄患者的观察性研究中发现,部分患者存在认知功能障碍,表明无症状颈动脉狭窄患者可能不是真正的无症状[15-17]。

相比cIMT增厚,颈动脉粥样硬化性斑块意味着进一步的动脉粥样硬化进程,局部动脉粥样硬化性斑块可能代表与炎症、氧化、内皮功能障碍和(或)平滑肌细胞增殖相关的动脉粥样硬化的后期阶段。cIMT的平均年进展率约为0.015 mm,低于颈动脉超声的分辨率(约0.3 mm)。动脉粥样硬化性斑块生长沿着颈动脉长轴的生长速度比其变厚的速度快两倍以上,这些因素使得cIMT作为动脉粥样硬化进程的量度变得相对不敏感。因此,与cIMT相比,动脉粥样硬化性斑块可能是更敏感和更具代表性的动脉粥样硬化测量标志[18]。本组研究中发现颈动脉粥样硬化性斑块数是认知功能障碍的独立危险因素,颈动脉粥样硬化性斑块数量越多,患者存在认知功能障碍的可能性越大。一项前瞻性研究对4371例基线无卒中史的被调查者进行了7年的随访,结果发现颈动脉粥样硬化性斑块数量与认知功能下降之间存在关联[19]。Wang Anxin等[6]发现中国急性卒中人群中,合并动脉粥样硬化性斑块颈动脉数、颈动脉粥样硬化性斑块数和动脉粥样硬化性斑块稳定性均与认知功能障碍有关。

颈动脉粥样硬化可能通过以下机制影响认知功能:①颈动脉粥样硬化性斑块,特别是不稳定的动脉粥样硬化性斑块可能脱落,产生微栓子并引起LI,这可能直接导致血管性痴呆,在研究中发现LI亦能引起神经代谢紊乱,导致认知功能下降[20-22]。②动脉壁增厚可能导致血管腔变窄,颅内动脉灌注压降低,血流速度降低从而导致脑灌注不足,最终影响认知功能[8,14]。③LI除了源自颈动脉粥样硬化性斑块的微栓子外,还可能与脑动脉和微动脉粥样硬化有关。颈动脉粥样硬化可以作为脑内动脉粥样硬化、脑小血管疾病或微血管病的标志物。动脉粥样硬化造成的慢性脑低灌注和局部缺血可以直接增加神经元的易损性,并破坏神经元和突触[20,23-24]。④颈动脉粥样硬化常与各种心脑血管危险因素共同存在,而这些因素也常与认知功能障碍相关[25]。

本研究存在一定的局限性,样本量相对较少,认知评估量表存在一定的主观性。另外,本研究为横断面描述性研究,无法提供本研究中所涉及的高危因素与LI并发认知功能障碍相关性的直接证据。

【点睛】本文通过对腔隙性脑梗死患者的资料进行多因素分析,结果显示颈动脉粥样硬化斑块的数量和有动脉粥样硬化斑块颈动脉的数量增多均与患者合并认知功能障碍有关。