晚明外销瓷器型设计与境外术语辨考①

吴若明

(南开大学文学院东方艺术系,天津市,300300)

0 前言

晚明外销瓷数量剧增,以克拉克瓷为主的晚明外销瓷器型多来源于中国传统器型,同时受到海外贸易供需影响有所改变和发展。其造型尺径相对偏大、葵口、模印等的运用延续了元代外销瓷的器型特点。这些不同器型的晚明外销器随着贸易量的增加,在荷兰东印度公司的订单中也逐步细化,给予相应的术语。这些设计造型与术语反映了晚明外销瓷的欧洲消费市场逐步从贵族走向中产阶级,从建筑装饰走向日用餐饮等。

1 晚明外销瓷器型溯源

晚明外销瓷器型主要来源于两方面:一是中国传统器型的运用,既包括传统类陶瓷器皿造型,也包括根据金银器发展的万历时期国内市场流行的造型;二是在贸易中受到海外影响逐步形成的新器型和造型改变较大的器型。

1.1 传统造型

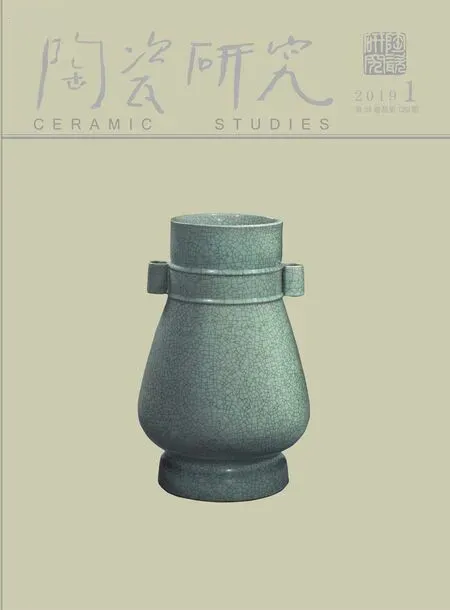

克拉克瓷器基本涵盖了明代万历时期的各种典型器型,和当时中国官民窑器都很接近。特别是深腹盘及碗等器皿,造型和中国自唐宋以来的盘类造型相近,梨形瓶,即玉壶春瓶的造型也和中国本地瓷器造型相近,尽管其在荷兰名为波斯瓶,即此类器型和波斯中亚等地区汲水器皿形似,在贸易中偏向中东市场。但在“玉壶春瓶”的考证中,这类器型是自东汉传承发展的传统中国陶瓷汲水器。②此外,在万历时期流行的一些陶瓷器型,如提梁壶、蒜头瓶、盖碗等,多受早期青铜、金银器影响,同样也兴盛在克拉克器型中。

1.2 转变类器型

克拉克瓷器最为典型的特征性器皿,往往是在海上贸易中,随着供需市场而在原有基础上有所转变的造型。

(1)广沿盘,带有明显的口沿伸展的瓷盘,是克拉克瓷器中最重要和数量最多的器型。在造型上吸收欧洲陶盘的造型特点做出改变,适合了欧洲市场的需求,从而刺激了其持续生产和进一步发展。如意大利制陶重镇德鲁塔(Deruta)在1500-1550 年间生产的锡釉陶盘,多为广沿盘。③近年也有学者指出这样的广沿盘形制与欧洲17 世纪使用的金属餐盘造型是一致的。④

(2)折沿碗,是克拉克瓷器中颇受欢迎的器型,器型在碗、盘之间,具有延展口沿,大小多样。折沿碗在贸易中数量仅次于盘,是适应欧洲饮食习惯从碗发展来的器型。Rinaldi 女士认为这种器型适合了欧洲当时喝汤常用的一种金属的长柄汤勺。⑤这种实用性促成了该器型在贸易中数量的增长。

(3)方瓶,也是克拉克瓷器中新发展且流行的汲水器之一。在欧洲16-18 世纪都用相似的器型,通常为玻璃制品,用于盛放酒。克拉克瓷的方瓶明显模仿此类。⑥类似的模仿欧洲器皿的还有啤酒杯、盐罐等。这类器皿大约出现在1620-1650 年间,是由荷兰东印度公司按欧洲器物原型订制的特别奢侈器皿。比如,盐罐来自木制的模型,之后在1640,1644-1646 年间共有323 件盐罐抵达荷兰。⑦

(4) 军 持, 英 文kendi 或kundi, 源 自 梵 语kundika,即净瓶。⑧从印度传入中国,并最初作为寺庙的净水瓶使用,分单口军持和双口军持,单口发展于五代时期,与瓶造型相近,也称净水瓶。双口军持始于隋代,从隋代到明初双口军持的发展没有太大的差异,主体保持了壶的造型,口流短小,初期唐代为盘口状,北宋代偶尔有龙首状口流,但都较小。南宋时期,主体偏矮向发展,夸张了口流的长度,并沿用到明初。而在万历年间盛行的军持造型中细长的口流由乳圆状球形或轮状替代,并用象、青蛙等象形造型。皆受到南亚地区影响,如15 世纪的泰国及越南地区器皿。⑨由此可见,克拉克瓷器中的军持主要的外销地仍在南亚地区,并以适应该地区的器型审美而改变的。

2 器型设计与实用

晚明外销瓷器最初抵达欧洲时,消费主体为欧洲的王公贵族,其昂贵的销售价值从而弱化了它作为餐具的实用功能,也远超普通民众购买力。而十年、二十年后克拉克瓷器随贸易量的激增逐步走入新兴资产阶级家中,在欧洲餐饮中展示了其实用功能。⑩尽管这些瓷器随着其数量的增多和价格的降低,越来越多的欧洲人开始在日常餐饮中使用,但因其所附加的运输成本,价格在当时仍旧不菲。到17 世纪五十年代左右,荷兰流行的景物画中出现了大量的克拉克瓷器,这是当时流行在绘画中的新元素,备受画家亲睐。在绘画中,克拉克瓷的盘、以及折沿碗(Klapmuts)常以一种微倾斜的角度置于桌面,盛放着坚果、黄油、和水果等食物,随着欧洲对于克拉克瓷器需求的上涨和不断丰富的各种大小瓷盘的订制,其在餐饮中也有不同的功能,盛贮不同的食物。如克拉克大尺寸的盘常常被用来盛放一些昂贵的水果和龙虾等海鲜,对应了这一时期荷兰东印度公司在订单中的“大盘和水果盘(large dish and fruit dish)”。而一些直径小的克拉克盘在绘画中也用来摆放黄油,令人联系到同期荷兰订单中反复出现的“黄油盘(butter dish)”。

3 晚明外销瓷器型欧洲术语

晚明外销瓷器型多样,包括碗、盘、瓶等各类,按照尺寸又可分数类,并都具有荷兰的名称。在荷兰人主导的17 世纪海上丝路贸易中,随着贸易量的逐年递增,订单中对于不同器型的尺寸也逐步细化。如1602 年的记载中,仍只统称为 “dishes and small bowls”(盘和小碗),至1604 年的贸易记录中,开始有了对瓷器名称的具化描述,如盘类等。1606 年后对贸易瓷器名称继续细化,出现相应的荷兰术语,如盘plates(Schootel)、折沿碗clapmutsen 等。随着亚欧贸易在18 世纪的盛行,越来越丰富的器型出现在市场上,按照其形制的细微差别名次也日益丰富完善。一些完全按照欧洲订单订制的瓷器,也被和荷兰原有名词结合而形成专门名词。⑾这些详尽的荷兰器名从17 世纪一直沿用至19 世纪。⑿根据目前传世的克拉克瓷种类及荷兰名称,具体可分为以下几类。(图表1)

3.1 盘Schootel

克拉克瓷器的种类繁多,无论在欧洲各博物馆来看,还是从出现在同时期绘画中的克拉克瓷器分析,占有比例最大的是盘类,既有广沿盘,也不乏深腹盘。早期克拉克瓷贸易中常按照其功能分作黄油盘butterdishes, 水果盘fruit-dishes, 餐盘table plates 等。⒀随着贸易量的增加,按照不同的尺寸进一步细化。⒁

(一)广沿盘(dish with a flattened rim),盘子的高度通常不超过30 厘米。口沿处有不同尺度的倾斜,大小不一。此类形制通常被认为是最为典型的克拉克外销瓷盘形制,其器型和中国的形制略有偏差,多为宽板沿口,器壁浅坦,胎体较薄,并成为万历至清代康熙时期外销瓷盘的传统造型。⒂具体分为:(1)Schootel,广盘,即最大尺径,直径在47-51 厘米,高度在8.5-9.5 厘米的广沿盘。(2)Halve schootel,半盘;型和Schootel 相近,直径25-36 厘米,高度5-6.5 厘米。(3)Een-derde (one third),三分之一盘,直径 21-23厘米,高度3-4 厘米。(4)Een-kwart (one fourth),四分之一盘,直径 10-16 厘米,高度2.5 厘米左右。⒃此外,早期的盘也曾偶被称为 telyooren,在此不展开赘述。⒄(二)深腹盘,即酱碟(saucer dish),和广沿盘不同,深腹盘更接近于明清时期内销市场上的盘类造型。按照尺寸大小分为(1)Borterschootel (butter dish/ double) 双碟/黄油碟,直径在 20-23 厘米,高度约4 厘米。(2)Borterschootel enkel (enkel/single)单碟,直径10-16.5 厘米,高度2.7-3.3 厘米。

3.2 碗Kommen 与杯Kop

除了盘类以外,在克拉克瓷器的种类中,还包括了大量其他日常生活器皿,如碗杯类,自17 世纪初期陆续出现在荷兰东印度公司订单中。

(一)碗Kommen,自1636 年以后,碗在荷兰东印度公司订单中大规模出现,和中国常见的碗相比,克拉克碗的尺径偏大,按其口径尺寸可分为:(1)whole bowl (Hele) 全碗,荷兰语Enkele kommen,也称 Ordinaire kommen 或者 Pintskommen,高度13-19.6 厘米,口径33-37.5 厘米;(2)half size bowl (Halve) 半碗,荷兰语halve kommen 或者halce pintskommen, 高度9.5-13 厘米,口径21-26 厘米;(3)one-third size bowl(Een-derde)三分之一碗,高度约7 厘米,口径在15-16 厘米。此外,在1777 年的订单中还出现了四分之一小碗quarterpint bowls, 荷兰语kleine kommetjes or kwart kommen.⒅介于其时间较晚,不属于克拉克瓷器型。

(二)杯 Kop ,在荷兰东印度公司的订单中,也包含了杯,荷兰语Kop。 事实上,在订单中还包括drinking-cups 饮杯, caudle cups 汤杯, brandy-cups (pimpelkens),白兰地杯等。⒆具体按尺寸分:(1)the half cup (Halve) 半杯,高度7.5-11 厘米,口径12-15厘米;(2)one-third cup (Een-derde)三分之一杯,高度6-7 厘米,口径10-12 厘米。

3.3 折沿碗clupmutsen/ klapmuts

介于碗盘之间的一类克拉克典型器型,造型接近中国的碗,但较为广沿,称为折沿碗Klapmuts 或clupmutsen,这个器物名略晚于其他器型。⒇Klapmuts 在过去的研究中如C.L. van der Pijl-Ketel 在早期研究克拉克瓷的书籍《白狮号沉船》“The ceramic load of the “Witte Leeuw”,” 曾被统称为广沿碗(bowls with flattened rim).(21)在荷兰东印度公司订单,根据不同的尺径可分为:(1)whole klapmuts (Hele clapmutsen) 全折沿碗,高度6-7 厘米, 口径为20-28 厘米,(2) half klapmuts (Halve clapmutsen) 半折沿碗,高度约5 厘米,口径在10-14 厘米。

3.4 汲水器

克拉克瓷器中,除了占据数量较大的碗盘类,也包括瓶、壶及军持等汲水器皿。在贸易中数量相对较少。此外,还包括盖盒、盖碗等。

主要汲水器皿列举如下:

(一)瓶 Flessen,在克拉克瓷器中,最常见瓶为梨形瓶、方形瓶及葫芦瓶,瓶高约在15 厘米。其中梨形瓶,即玉壶春瓶,荷兰语 Persiaanse fles/ peerfles 波斯瓶。

梨形瓶,即玉壶春瓶的造型也和中国本地瓷器造型相近,尽管其在荷兰名为波斯瓶,即此类器型和波斯中亚等地区汲水器皿形似,在贸易中偏向中东市场。但在“玉壶春瓶”的考证中,这类器型是自东汉传承发展的传统中国陶瓷汲水器。(22)

比较特别的是方瓶,也是晚明克拉克瓷中新发展且流行的汲水器之一。在欧洲16-18 世纪都用相似的器型,通常为玻璃制品,用于盛放酒。克拉克瓷的方瓶明显模仿此类。(23)类似的模仿欧洲器皿的还有啤酒杯、盐罐等。这类器皿大约出现在1620-1650 年间,是由荷兰东印度公司按欧洲器物原型订制的特别奢侈器皿。比如,盐罐来自木制的模型,之后在1640,1644-1646 年间共有323 件盐罐抵达荷兰。(24)

(二)壶 Tuytpottekens,常被称作酒壶wine pot, 又名wynpinten. 腹部为圆柱形,细长口流,高度 19-19.6 厘米,多为万历时期内销市场流行的提梁壶造型。 (三)军持Kan 荷兰语中用, 现在也常记作Kendy, 高度17-18.5 厘米,包括球形军持,动植物象等造型。常见万历时期圆形口流,在万历时期尤为流行鼓腹圆锥状。

4 器型数量分析

上面所提及到的各种器型,曾经在16 世纪末期到17 世纪中期大量的销往欧洲。根据统计,1604-1656年抵达荷兰的中国瓷器达到300 万件(25), 从目前所看到的传世藏品及被打捞沉船来看,其中很多都具有明显的克拉克瓷特征。荷兰曾出版《瓷器和荷兰东印度公司》“Porcelain and the Dutch East India company---- As Recorded in the Dagh-registers of Batavia Castle, those of Hirado and Deshima and other contemporary Papers 1602-1682”。根据此书中1602-1645 年关于中国晚明瓷器贸易船只的记录,特别是有具体对于所购进瓷器种类和件数记载的信函做统计,将瓷器特征的种类数量进行整理发现,在早期1602-1620,万历后期的贸易记载中,基本间隔一两年就有一艘关于陶瓷贸易的船只记载,但大多是对于贸易船只中瓷器总数,以及购入金额总数的记载,偶尔有关于部分瓷器种类的数量粗略记载。从1622-1644 年,即明末天启、崇祯时期,在相关贸易记载的信函中,贸易数量突增,不仅逐年有记载,甚至一年内有多次货物船只的贸易瓷器的记载,对其中的很多船只上瓷器的记载,不仅仅有关于陶瓷总数,购入金额总值的记载,也有非常详细的购入陶瓷不同种类及其数量的记载,陶瓷的分类也愈来愈细化,购入种类也更加丰富。1645 到1646两年,从中国运出的陶瓷贸易船只还比较多,之后十多年中国销往欧洲的陶瓷在总数和船只上都有了明显的减弱,克拉克瓷器也逐渐从市场淡出,而日本这一时期的贸易量则有了显著的提升。

海底打捞出的这一时期从中国运往欧洲的相关克拉克瓷器的贸易沉船,据目前出版的系列书籍,对于晚明外销瓷种类有细致准确的划分和数量统计,在此基础上对于各种瓷器类型的数量统计有助于分析其在货物运载中所占的比重,和各品种的分析。(见图表)

相关重要沉船的克拉克瓷器器型统计

5 总结

随着全球贸易的发展,晚明外销瓷大量输往欧洲,荷兰东印度公司主导了十七世纪上半叶的海上贸易,晚明时期的外瓷器纹样和中国内销市场相似,但造型上根据海外市场作出调整,并不断发展。这些器型的设计尺径相对偏大、葵口、模印等的运用延续了元代外销瓷的器型特点。丰富的晚明外销瓷器型在荷兰的订单中都有特定的术语,如折沿碗clupmutsen/ klapmuts;壶 是Tuytpottekens,又名wynpinten; 瓶为 Flessen,并根据具体器型又有特定名称,如克拉克瓷器中常见的梨形瓶,即玉壶春瓶,荷兰语称为 Persiaanse fles/ peerfles,即波斯瓶。这些境外术语不仅和功能相关,也对器物的源流提供了信息。反映了这些不同器型的晚明瓷器随着贸易量的增加,逐步从贵族走向中产阶级,从建筑装饰走向日用餐饮。

注释

① 陈昌全,《玉壶春瓶考》,《文物鉴定与鉴赏》,2010 年11 期,页49-53。

②[意] Wendy M. Waston, Italian Renaissance Ceramics: from the Howard I. and Janet H. Stein Col- lection and the Philadelphia Museum of Art. Philadelphia: Philadelphia Museum of Art Press, 2001, pp. 132-133.

③[荷兰] Christine Ketel, 《17 世纪初期荷兰市场的中国贸易瓷器:分布、类型及消费》,郑培凯 编,《逐波泛海——十六至十七世纪中国陶瓷外销与物质文明扩散国际学书研讨会论文集》,香港:香港城市大学中国文化中心出版,2012,页184。

④[意]Rinaldi, Maura. Kraak Porcelain: a Moment in the History of Trade. London: Bamboo Publishing Ltd, 1989, p. 118.

⑤[英]Jessica Harrison-Hall. “Ming Export Ceramics”, 吕章申 编,《瓷之韵》,北京:中华书局,2012,页94-95。

⑥ [ 荷 兰] Christiaan Jörg, Oriental Porcelain in the Netherlands, Gronigen: Groniger Museum, 2003, p. 42.

⑦ [ 美]Sullivan, Michael. “Kendi”. Archives of the Chinese Art Society of America, vol. 11, (1957): 40-58.

⑧同[21],页44。

⑨[加拿大]卜正民,刘彬译,《维梅尔的帽子:从一幅画看全球化贸易的兴起》,上海:文汇出版社,2010,页66-74。

⑩[ 荷 兰] C.J.A Jörg: Porcelain and the Dutch China trade, The Hague: Uitgeverij Martinus Nijhoff Press, 1982, pp.161-165.

⑾ [荷兰] T. Volker: Porcelain and the Dutch East India Company, as recorded in the DAGH-REGISTERS of Batavia Castle, those of Hirado and Deshima and other contemporary papers 1602-1682, Leiden: E. J. Brill press, 1971, pp. 21-24.

⑿ 同[2], 页25。

⒀[ 英 国] Vinhais, Luise and Jorge Welsh, eds. Kraak porcelain: the rise of global trade in the late 16th and early 17th centuries. London: Graphicon Press, 2008,页70。

⒁ 耿宝昌,《明清瓷器鉴定》,北京:紫禁城出版社;香港:雨木出版社,1993,页145.

⒃ [ 英 国] Vinhais, Luise and Jorge Welsh, eds. Kraak porcelain: the rise of global trade in the late 16th and early 17th centuries. London: Graphicon Press, 2008,pp. 70-71.

⒄同[2], 页 23.

⒅[ 荷 兰] C.J.A Jörg: Porcelain and the Dutch China trade, Gronigen: Groniger Museum, 2003, p. 162.

⒆ [荷兰] T. Volker: Porcelain and the Dutch East India Company, as recorded in the DAGH-REGISTERS of Batavia Castle, those of Hirado and Deshima and other contemporary papers 1602-1682, Leiden: E. J. Brill press, 1971.

⒇[ 英 国]Vinhais, Luise and Jorge Welsh, eds. Kraak porcelain: the rise of global trade in the late 16th and early 17th centuries. London: Graphicon Press, 2008.

(21) [ 荷兰]C.L. van der Pijl-Ketel: The Ceramic Load of the “Witte Leeuw”. Amsterdam: Rijksmuseum Press, 1982, p. 104.

(22)陈昌全,《玉壶春瓶考》,《文物鉴定与鉴赏》,2010 年11 期,页49-53。

(23)[ 英]Jessica Harrison-Hall. “Ming Export Ceramics”, 吕章申 编,《瓷之韵》,北京:中华书局,2012,页94-95。

(24) [ 荷 兰] Christiaan Jörg, Oriental Porcelain in the Netherlands, Gronigen: Groniger Museum, 2003, p. 42.

(25)Dtv-Atlas, Keramik und Porzellan, Deutscher Taschenb,uch Verlag, Muenchen, 2003,p. 125.

(26)[ 英]Vinhais, Luise and Jorge Welsh, eds. Kraak porcelain: the rise of global trade in the late 16th and early 17th centuries. London: Graphicon Press, 2008, p. 73.

(27)[ 新加坡] Sten Sjostrand and Sharipah Lok Lok bt. Syed Idrus. The Wanli Shipwreck and its Ceramic Cargo. Ministry of Culture, Arts and Heritage Malaysia, 2007,.

(28)前揭。

(29)[荷兰]C.L. van der Pijl-Ketel: The Ceramic Load of the “Witte Leeuw”. Amsterdam: Rijksmuseum Press, 1982, pp. 163-168.