顶管隧道穿越软弱土层既有地铁隧道方案研究分析

□文/陈 虎

现代城市的快速发展对方便、快捷的城市轨道交通需求越来越迫切,而地铁工程是城市轨道交通的重要组成部分。地铁的发展不仅会产生地铁线路之间的上跨、下穿问题,而且在市政管道建设中也会越加频繁出现跨越既有地铁隧道的问题。

顶管技术作为城市市政管网工程建设中广泛应用的一种非明挖地下管道施工方法,不可避免地会对周围土体产生扰动,对既有地铁隧道产生影响。因此,研究顶管采用何种方式穿越既有地铁隧道及施工过程中对既有地铁隧道产生的影响,对指导采取切实可靠的措施进行地铁保护,具有十分重要的意义。文献[1]以负地层沉降为基础,根据经验公式预测地表纵向方向的沉降曲线;文献[2]研究了顶管与土体在施工过程中所产生的相互作用并采用数值模拟分析法对顶管的一些施工,工艺进行了数值模拟;文献[3]利用土工离心模型试验,研究地下管线在隧道开挖作用下所产生的变形并采用有限元法模拟地下管线在盾构隧道施工过程中受到的影响;文献[4]介绍顶管施工引起的交叉垂直地下管线的变形求解公式;文献[5]研究顶管施工对垂直交叉地下管线的影响;文献[6]对顶管隧道施工力学进行研究,分析工程设计要点和施工技术控制要点并对既有地铁盾构区间进行受力模拟计算和安全性分析;文献[7]研究复杂环境条件下的盾构隧道结构设计和施工对周围环境影响;文献[8]研究了处于软土基坑之下的地铁隧道的位移变化规律。本文主要对综合管廊分别采用上穿和下穿两种方式穿越既有地铁隧道进行三维数值模拟,根据计算结果,对比分析两种穿越方式对既有地铁隧道造成影响,选择更优、风险性低的方案进行穿越并对顶管施工过程中的风险控制提出建议。

1 工程概况

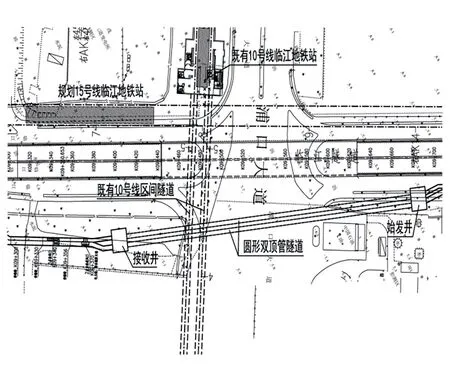

南京市江北新区综合管廊工程于横江大道与浦口大道交叉口处穿越既有地铁10 号线江心洲站—临江站区间隧道,两者平面交角81°,近乎垂直相交,相交段长15 m。见图1。

图1 综合管廊与既有地铁隧道平面

既有地铁隧道区间全长约572 m,左右线均位于直线上,纵坡为单面坡,最大坡度28‰,覆土厚度9.6~14.2 m;采用盾构法施工,为分离式单洞单线圆形结构,管片内径5 500 mm,外径6 200 mm,采用6 块预制管片错缝拼装成环,M30弯螺栓连接。

综合管廊工程拟采用双圆顶管穿越既有地铁区间隧道,始发、接收井位于浦口大道两侧空旷绿地内,顶管机外径4 140 mm,顶管管节内径3 500 mm、外径3 960 mm。

2 地质情况

穿越段地层自上而下为①-1杂填土、②-1a2-3黏土(软塑~可塑)、②-1d3-4粉砂、细砂(松散~稍密)、②-2b4淤泥质(粉质)黏土(流塑)、②-2d3-4粉砂、细砂(松散~稍密)、②-4d1-2粉细砂(中密~密实)、②-5d1粉砂、细砂(密实)。

孔隙潜水埋深0.30~1.55 m、平均0.86 m,标高5.15~6.00 m、平均5.64 m;水位变化主要受大气降水和长江水位的影响,变幅一般在1.0~1.5 m/a。微承压水埋深1.5~2.0 m,标高5.50~6.00 m。

3 三维有限元模拟

3.1 计算假设

为尽可能达到与实际相符的计算环境,需要对地层及结构进行部分简化和处理,以适应计算理论和软件,本次计算基本假定包括:

1)初始应力只考虑围岩的自重,忽略构造应力的影响;

2)所有材料均为均质、连续、各向同性,土体水平成层分布;

3)围岩按摩尔-库伦理想弹性材料考虑,衬砌为弹性材料;

4)顶管、盾构隧道每节预制构件之间不考虑连接影响,只作为整体进行简化分析;

5)不考虑既有地铁10号线内列车运行产生振动;

6)顶管隧道采取错开式开挖,先进行左线开挖,待施工完毕后再进行右线开挖。

3.2 材料参数

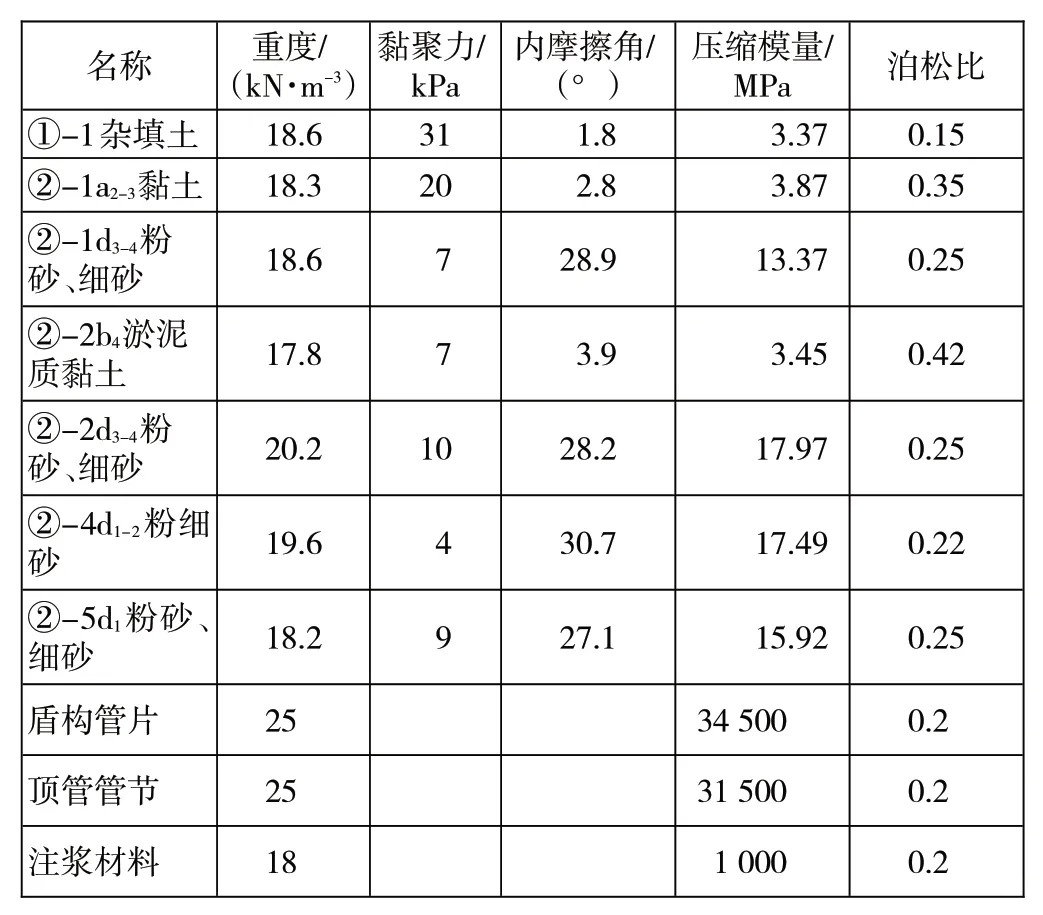

地层计算参数的选取依据地勘报告,见表1。

表1 土层和材料参数

3.3 计算模型

采用大型三维数值模拟计算MIDAS GTS NX软件进行计算分析。模型两侧边界限制水平方向位移;底部限制竖直方向位移;地表为自由面。

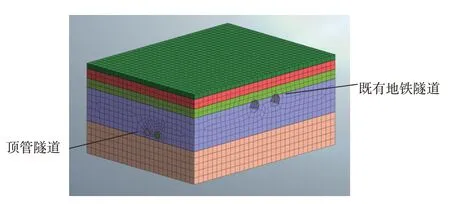

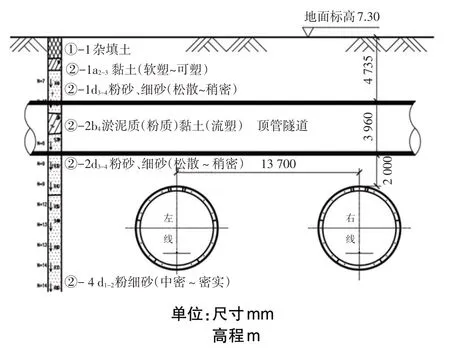

3.3.1 下穿方案

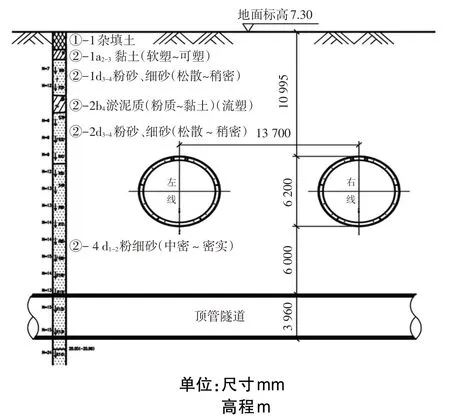

采用圆形双顶管下穿既有地铁10 号线隧道区间方案,顶管与既有地铁10 号线区间之间的净距按6.0 m控制>1.5d(d为顶管直径),满足顶管施工要求。穿越段既有地铁10 号线埋深17.2 m,顶管隧道埋深27.1 m。顶管隧道穿越地层主要为②-4d1-2粉细砂(中密~密实)。见图2和图3。

图2 圆形顶管下穿既有地铁断面

图3 圆形顶管下穿既有地铁模型

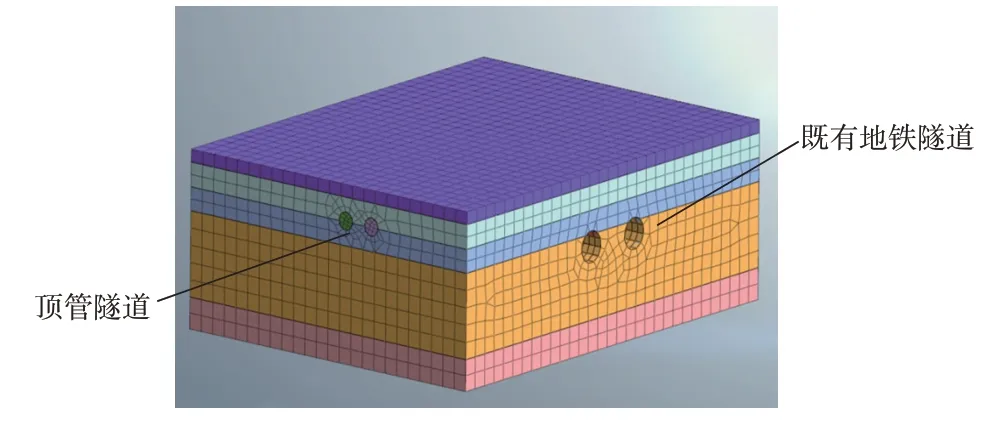

3.3.2 上穿方案

采用圆形双顶管上穿既有地铁10 号线区间隧道方案,顶管与既有地铁10号线区间之间的净距按2.3 m控制;顶管上部覆土厚度约4.8 m>d(d为顶管直径),基本满足顶管施工要求。穿越段既有地铁10 号线埋深17.2 m,顶管隧道埋深8.7 m。顶管隧道穿越地层主要为②-1d3-4粉砂、细砂(松散~稍密)、②-2b4淤泥质粉质黏土(软~流塑)、②-2d3-4粉砂、细砂(松散~稍密)。见图4和图5。

图4 圆形顶管上穿既有地铁断面

图5 圆形顶管上穿既有地铁模型

4 有限元计算结果分析

模拟工序:顶管左线隧道先行上穿(或下穿)既有地铁隧道,然后顶管右线隧道再穿越既有地铁隧道。结果见图6-图13。

图6 顶管左线下穿后既有地铁隧道竖向变形值

图7 顶管左右线下穿后既有地铁隧道竖向变形值

图8 顶管左线下穿后既有地铁隧道上部地表竖向变形值

图9 顶管左右线下穿既有地铁隧道上部地表竖向变形值

图10 顶管左线上穿后既有地铁隧道竖向位移

图11 顶管右线上穿后既有地铁隧道竖向位移

图12 顶管左线上穿后既有地铁隧道上部地表竖向变形值

图13 顶管左线上穿后既有地铁隧道上部地表竖向变形值

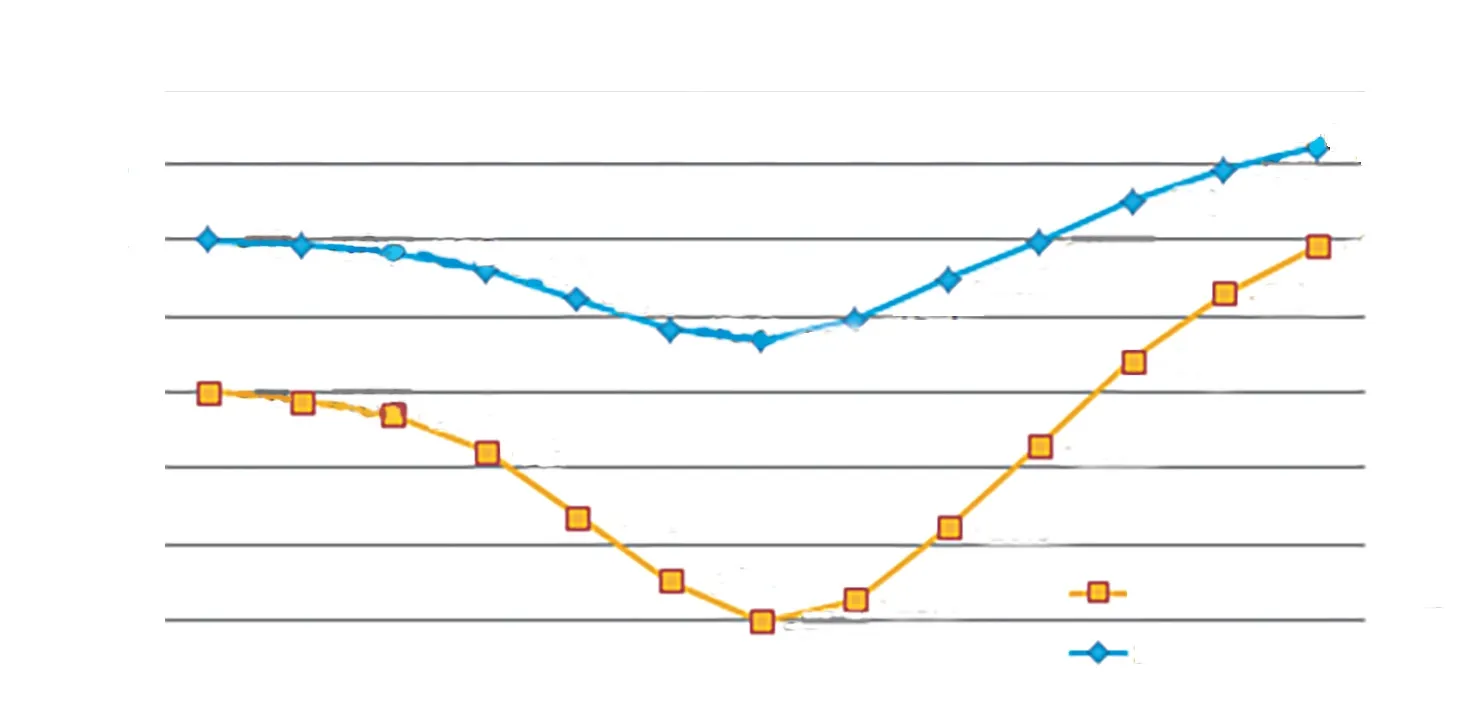

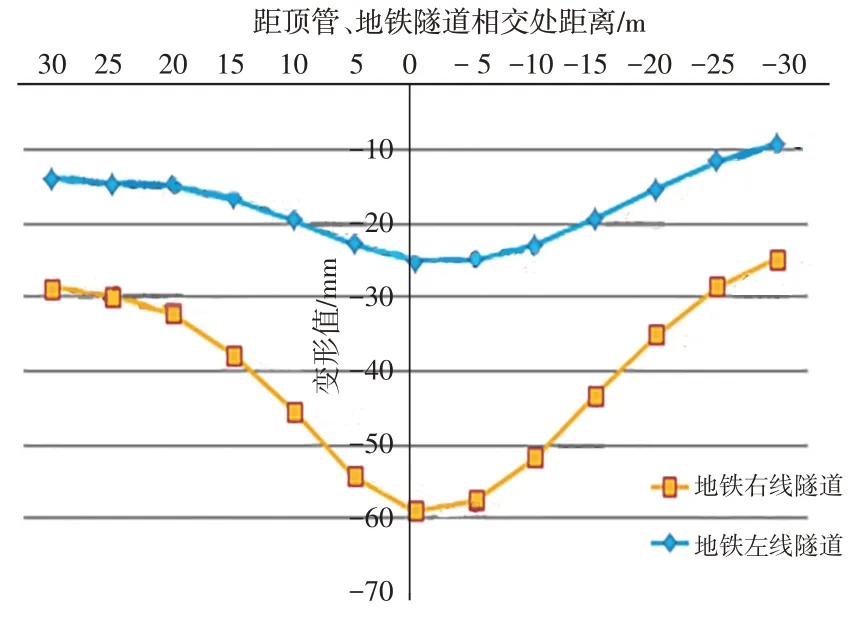

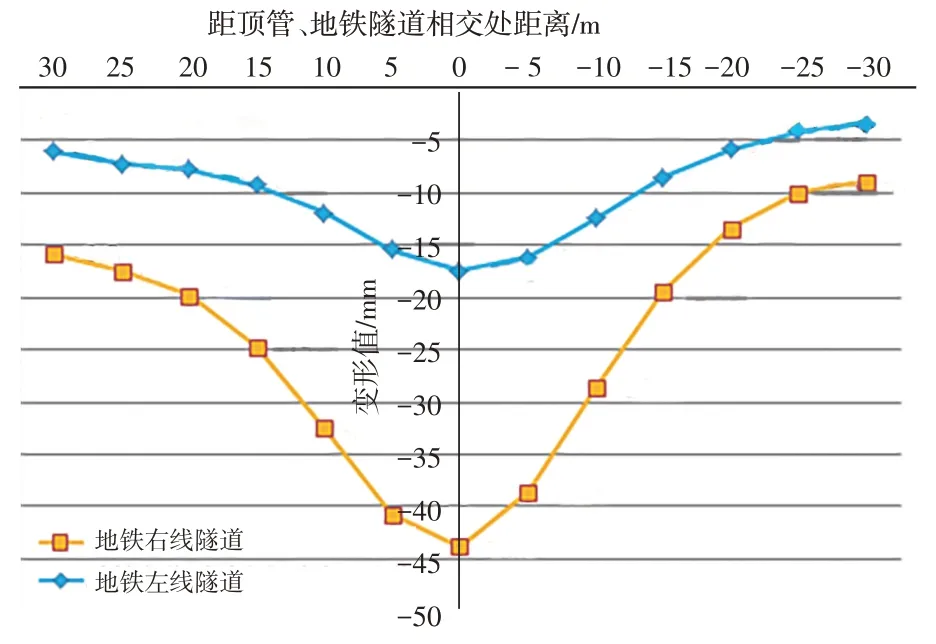

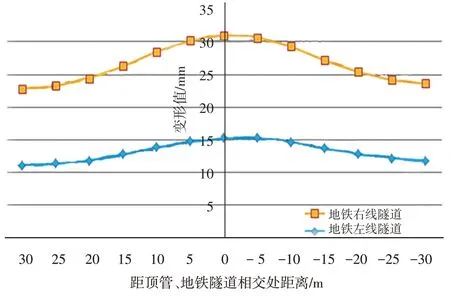

由图6-图9可知:

1)在顶管下穿工况下,由于下部土体的损失,既有地铁隧道和地表均表现为沉降变形;左线下穿后,既有地铁左线隧道最大沉降值为16.6 mm、上部地表最大沉降值为17.5mm,既有地铁右线隧道最大沉降值为18.5 mm、上部地表最大沉降值为26.3 mm;左右线均下穿后,既有地铁左线隧道最大沉降值为25.2 mm、上部地表最大沉降值为32.9 mm,既有地铁右线隧道最大沉降值为33.8 mm、上部地表最大沉降值为45.4 mm;

2)在顶管下穿开挖的影响下,既有地铁隧道沉降变形最大值位于顶管与地铁隧道交叉处,离交叉处越远,变形越小,变形曲线近似槽状分布;

3)在顶管左右线先后开挖工况下,先施工的顶管对地层及既有地铁隧道影响小;而后续施工的顶管隧道对地层及既有地铁隧道有进一步的扰动,形成叠加变形影响,变形值偏大。

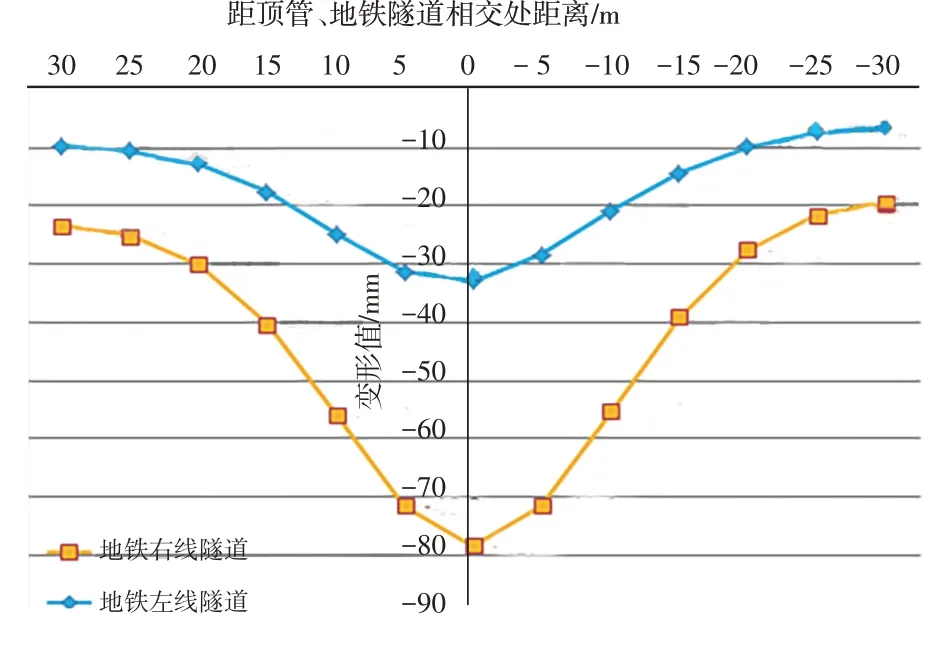

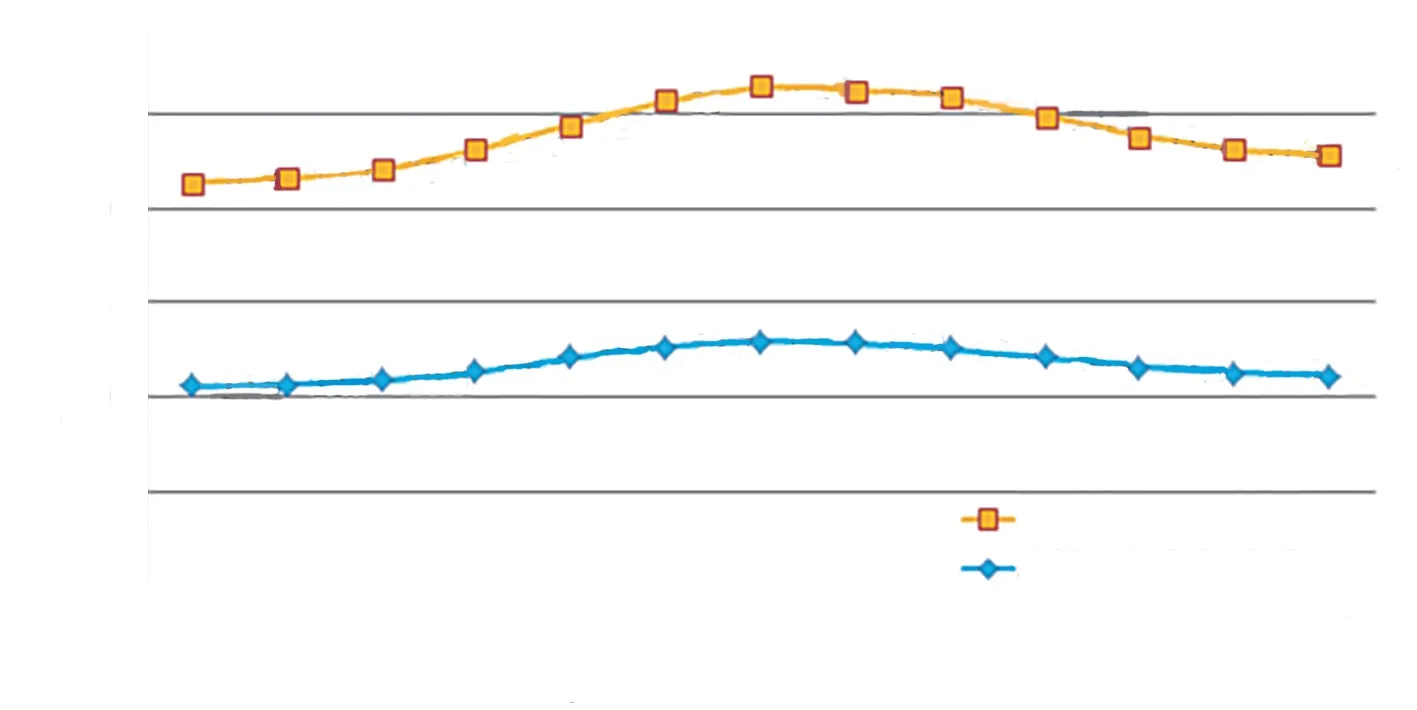

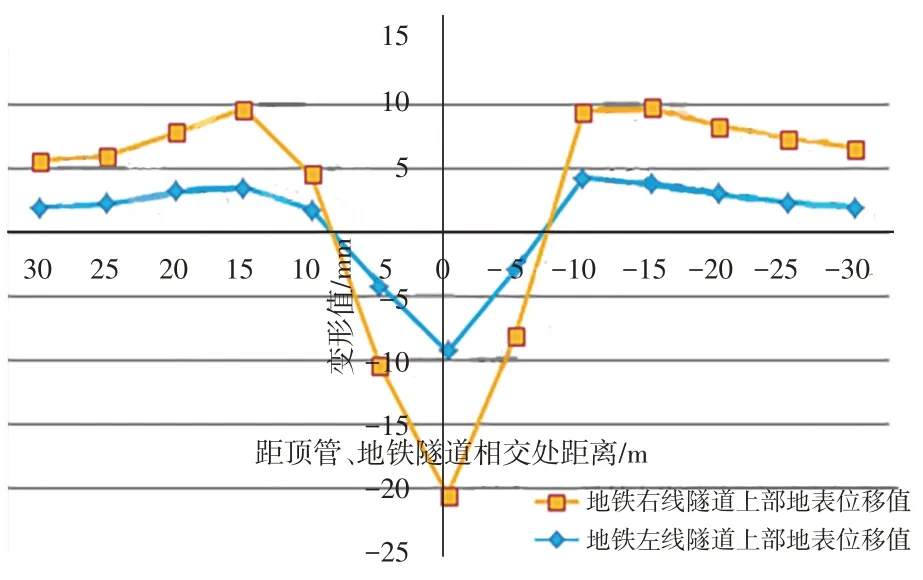

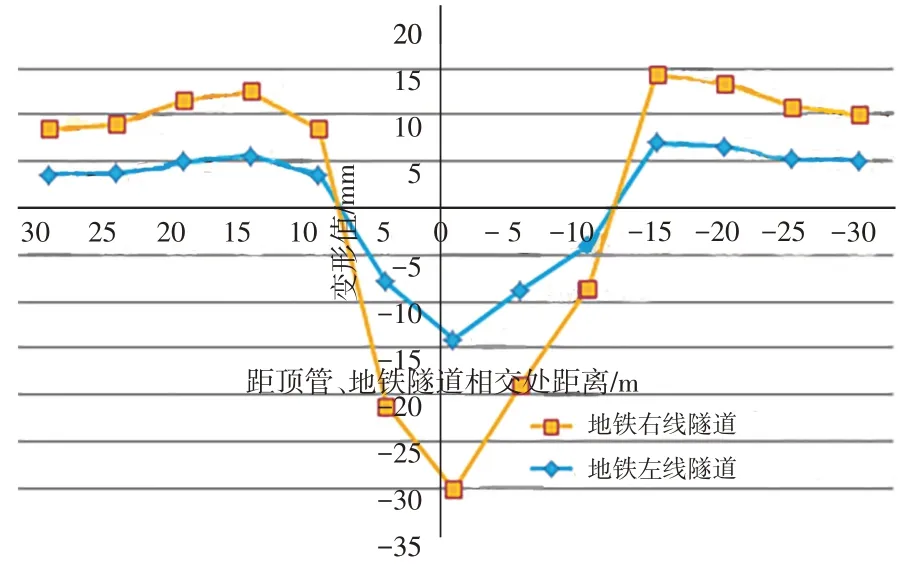

由图10-图13可知:

1)在顶管上穿工况下,由于上部土体开挖后形成卸载,地铁隧道表现为隆起变形,顶管上部土体在开挖过程中由于土体损失产生沉降变形;在左线上穿后,既有地铁左线隧道最大隆起值为13 mm、上部地表最大沉降值为9.3 mm,既有地铁右线隧道最大隆起值为13.5 mm、上部地表最大沉降值为11.3 mm;左右线均上穿后,既有地铁左线隧道最大隆起值为15.3 mm、上部地表最大沉降值为14 mm,既有地铁右线隧道最大隆起值为15.7 mm、上部地表最大沉降值为16.1 mm;

2)在顶管上穿开挖的影响下,既有地铁隧道隆起变形最大值位于顶管与地铁隧道交叉处,离交叉处越远,变形越小,其变形曲线近似抛物线;

3)在左右线先后开挖工况下,先施工的顶管对地层及既有地铁隧道影响较小;而后续施工的顶管对地层及既有地铁隧道有进一步的扰动,形成叠加变形影响,变形值偏大。

5 方案比选

1)顶管上穿时,既有地铁隧道在产生的最大隆起变形值为15.7 mm;而下穿时产生的最大沉降变形为33.8 mm。从既有地铁隧道结构变形来看,上穿方案优于下穿方案。

2)顶管上穿时,既有地铁隧道地表产生的最大沉降变形值为16.1 mm;而下穿时,地表产生的最大沉降变形为45.4 mm。从对外部环境变形的控制来看,上穿方案亦优于下穿方案。

通过综合比选,为尽量减小对既有地铁隧道结构及外部环境的影响,应优先选用顶管上穿方案。

6 风险防控措施

顶管开挖施工对周围环境的影响与很多因素有关,对这些影响因素进行防治是一整套系统的工程并非数字模拟计算能完全反映的,实际工程中尚需根据具体情况采取不同的防治措施。为确保既有地铁运营安全,减小综合管廊上穿施工过程中对既有地铁造成的变形影响,应采取必要措施。

1)施工前,对穿越段既有地铁隧道区间的管片结构结构病害(如管片裂缝、环纵缝间渗漏水、管片收敛变形等)进行详细的排查,必要时应提前采取相应的加固措施。

2)施工前,对交叉区段既有地铁隧道结构拱顶及两侧采取微扰动注浆加固。微扰动注浆加固施工应由有地铁隧道微扰动注浆加固经验的单位实施。

3)合理选择顶管机械。

4)顶管掘进过程中应严格地铁专项保护监控量测,实施信息化施工,确保开挖掘进工作面的土体稳定和土压力平衡;严格控制顶进速度、挖土和出土量,减少土体扰动和地层变形;顶管不可采取大角度纠偏,应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则,控制顶管机前进方向和姿态并根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势,合理确定纠偏的措施。

5)施工期间加强对既有地铁隧道结构的收敛变形、隆沉变形以及轨道变形等的监测,各项监测值不得大于相关规范或设计要求数值。监测频率至少1次/d,持续监测至施工结束后3月或穿越段既有地铁隧道结构稳定。

6)施工前编制相应的施工应急预案,如监测数据发生异常,可在运营隧道水沟范围内采取袋装铁砂覆重(铁砂覆重高度不得侵入地铁列车运营限界范围)、注浆加固或钢环加固等措施。

7 结论与建议

既有地铁隧道在顶管施工过程中可能发生不同程度变形,而且顶管施工是一个极其复杂的过程,因此采取何种穿越方式能有效控制顶管施工对周围土体的扰动,进而减小对既有地铁的影响是问题的关键所在。根据以上计算分析,在条件允许的情况下,顶管隧道应尽可能采取上穿方式。此外,实际工程中还需要根据具体情况采取不同的防治措施,以最大程度减小对既有地铁隧道的影响。