笛福的虚构观念

王晓雄

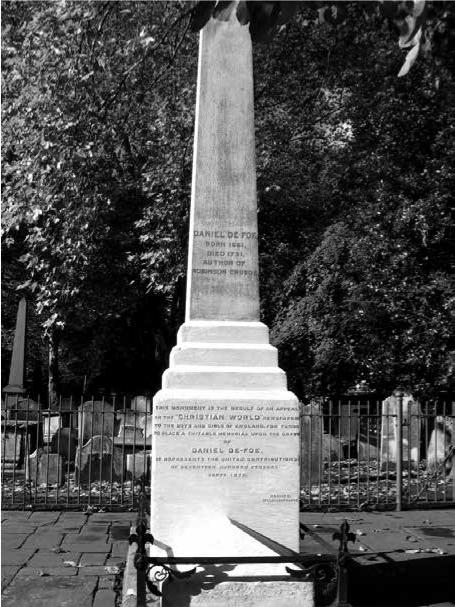

18世纪英国作家丹尼尔·笛福(Daniel Defoe,1660—1731)因创作《鲁滨孙漂流记》而获得了世界性的声誉。笛福在英国文学史中占据着中心位置,一些学者认为他是英国第一位小说家,堪称小说之父,其作品对后世的影响深远。小说作为一门虚构的文类,在问世之初便遭受过非议。笛福面对虚构的态度较为复杂,他钟爱历史真实甚于虚构性的故事,但同时他又孜孜不倦于虚构的创作,其间的缘由得从虚构的两重含义说起。如今我们说起虚构,一般是指对立于历史的不真实的故事,但虚构在当时的语境中尚有另一重含义,即作为神圣世界的虚构。虚构的这一重含义是在启蒙时代渐渐兴起的,在启蒙之前人们倾向于认为神圣世界或神话世界是真实不虚的,但此后,这些领域就被科学理性打入了虚假的范畴,也就成为虚构。我们要理解笛福的虚构观念,还得从这两重含义进行观照。

作家比约恩·拉松曾创作小说《高个子约翰·西尔弗》重述了斯蒂文森小说《金银岛》中的海盗西尔弗的故事,在该小说中,西尔弗遇到了作家笛福,两人交谈中笛福说了这么一些话:“我可一直偷着乐呢……那些东西都是彻头彻尾的虚构……那些普通人,甚至是受过教育的人,都真切地相信只要是书里写出来的,那就必定是真的。”这一番言论虽只是拉松对笛福的想象,但听起来还真像是能从笛福口里说出来的。笛福深知时人偏好真实的新闻,因此每每在自己的小说前言里宣称此作品纯为主角亲自撰写,是不折不扣的历史记录。但是笛福岂能不晓这些多半都是作者的假托呢?当然即便如此,他也不会在作品里说破,而只会像拉松描述的那样,心里偷着乐,面上仍维护着历史的真实性。于此我们可以明显地看出,笛福对于书写的历史真实性有着极大的执着。

说起来,彼时人们虽爱好真实的新闻,但也有一些人对奇闻怪事有着浓厚的兴趣。对此笛福是有牢骚的,在小说《摩尔·弗兰德斯》的序言中,笛福写到近来人们对奇闻(novels)和传奇(romance)很感兴趣,以致对个人的真实历史却很难信以为真,那么这个序言之后,摩尔·弗兰德斯的个人历史是不是真的呢?笛福表示,读者们爱信不信,随他们去吧。在此,笛福特地强调了两种文体:奇闻和传奇。18世纪语境中的novel与如今我们所说的小说并不相同,它基本有着和传奇相似的意涵,都是指不太可能发生的冒险,多半发生在过去,遥远的地方或者理想化的国度里。笛福曾详细地讲述过这一文类:“奇闻的写作者们,凭空制造不合人之天性的角色,他们讲的故事里全是事件和插曲,就像喜剧里的转折;哪怕读者能因惊奇和愉悦而通读该书,那他们期望读者相信其所说皆为真实倒也不算无理;但是并非如此,他们根本毫无设计:他们的唯一目的就是取悦大众,进而捞点钱来补贴出版费用。”由此可见,奇闻的主要问题还是不够真实,角色和事件的讲述过于随意和取悦大众。紧随奇闻之后,笛福又攻击了回忆录(memiors)“:回忆录的作者们,则被另一种动力驱使,即虚荣;他们汲汲于寻求世人关注,唯恐被史官遗漏,甚至还担心史官不给他赞美之笔,因此惯会自吹自擂……不久前,这已成为法国人的风尚,实在自负而又轻浮……这些作者通常一开始显得真实而诚恳,可很快他们就会在书中添油加醋……”最终笛福提醒大家,这些人只不过是把自己当作他们写的传奇的主角罢了。至此,“传奇”这个词又出现了,在这里它似乎是与回忆录等同的;显然如诺瓦克所说,笛福所用的术语是相当混乱的,有时会让人搞不懂他的意思。然而我们可以粗略地理解他所说的,他含糊地将奇闻、传奇和回忆录归为一谈,一起放在了历史书写的对立面。那历史是什么呢?如笛福所说,历史,则完全忠于事实;历史作者好比一个目击者,须是亲眼所见,如果不能遵守这个规则的话,那么他就无法传递任何重要、真实之事,那么这种书写就成了寓言(fable)或者传奇。于是笛福从他的术语库中又祭出一个词——寓言,我们可以再次笼统地将奇闻、传奇、回忆录和寓言划入一个阵营,他们共同指向了虚假、浮华,不真实的创作;相对地,历史则是目击的真实,它要求书写者描摹人事的绝对真诚和精湛技艺。

因此,我們可以借此理解笛福对于历史书写的痴迷,其真实性要求压倒了其他一切需求。但是他的创作果真真实吗?在《鲁滨孙沉思录》的序言中,笛福回应了人们对前两部鲁滨孙故事的攻讦:“我听闻了那些嫉妒的恶语,他们指责鲁滨孙的故事是编造出来的,不合情理,整个就是一个传奇。”面对“传奇”这样的指控,笛福自然不会顺服,但是他的回应竟是:我可以明确宣称,这个故事虽是寓言式的(allegorical),却也是历史的。笛福声称自己的作品是历史的同时,也松了口,承认了其寓言(虚构)性质,如此说法亦多次出现。他历数了鲁滨孙的事迹,总结说《鲁滨孙漂流记》这个想象的(imaginary)故事,其实是与鲁滨孙的真实的生活一一对应的;而所有寓言式的历史都是为了道德和宗教的提升。杰弗里·霍普斯认为笛福在此点明了其创作既是一个阐明道德真理的寓言,又是一个扎根于历史真实的讽喻。但是即便是扎根于历史,笛福也暴露出了其作品的虚构本质,因而其高声宣扬的历史真实,也就变为一个虚假的谎言。回到方才所述拉松对笛福的想象,笛福自然明了虚构的意义所在,只是时境使然,使他不得不将虚构伪装为真实;此种伪装在面对质疑时自然难以撑持,笛福的声明如霍普斯所言是在合法化虚构:如果一个作品有对真实的模仿,也有对人生严肃的指导意义,那就是合法的。故而在笛福看来,历史真实虽然要紧,但若是有着求道、传道的目的,那么适当添加虚构也是允许的;而且很多时候,适当虚构的寓言或许比纯粹的历史更有教导意义。所以笛福钟情的文类——寓言式的历史,就是一种“事实的虚构”(factual fiction),一种伪装成历史的虚构。

以上我们都是在虚构的第一重意义里剖析笛福的虚构观念,若进入到虚构的第二重意义,则需要辨析笛福观念中的基督教书写方式。从上述笛福的言论中,我们可以初步了解笛福对书写的要求,即力求真实,符合理性。在《新家庭导师》中,笛福罗列了创作的四个要点,其中两点极为重要:一、尽量为每一件事物提供充足和可靠的凭证(voucher);二、以人们最熟悉的方式讲述,以便能力最低下的人都能聽懂。笛福用了voucher这样带有金融色彩的单词,令人联想起《瘟疫年纪事》和《摩尔·弗兰德斯》中出现的死亡统计表、账单等报表数据,笛福所谓的运用证据其实是一种极度实证的书写方式。这跟基督教的书写方式不无关系。按罗伯特·斯科尔斯的观点,“在探究历史事件的意义时,希伯来文化及早期基督教对具体人物与事件进行的分析往往表现出‘现实主义的特征”。而笛福在宣讲上述两个行文要点时,也强调要像 《圣经》书写一样寻找可靠的证据来使人信服。那么如何才是可靠呢?笛福祭出了老对家天主教来阐明问题。同样在《新家庭导师》中,笛福借书中父亲的话评论罗马天主教的神父缺乏真正的奇迹,因而他们只得编造出许多传说和想象的故事来敷衍群众,最后该父亲总结道,从天主教徒将谎言和寓言强加在世界之上的行径,可以得出传奇这个词,并且天主教就是一个传奇的宗教。在此笛福将批判过的传奇和天主教联系起来,重又进行了一次批判。总体来说,笛福不悦于天主教对于魔法,伪造的奇迹,夸张的预言等传奇事物的大肆渲染,认为这不是开启神圣世界的正经途径。笛福依循的基督教解经策略,“一方面依赖于文本字面意义的准确性,另一方面又依靠文本中的客观现实记载所蕴含的预言性”;因而在笛福看来,根本无须去和他人争辩神圣世界是否存在,而只需要给出事实,因为“理性或可被质疑,但是事实却是无可置疑的证据;一旦证据表明了事实,则可结束争论;一旦事实浮现,争论即到终点”。这也是笛福一以贯之的态度,不需要如天主教那般“狂热”,以种种有悖常理之事来宣谕,而只需如实记录材料即可。因此在笛福的创作表现中,经验主义的细节和证据充斥字句之间,看起来就好似以理性统摄的科学文本。但是不可忘记“是寓言为道德而服务,而非道德为寓言服务”,笛福的文本最终还是要指向传道,指向不可见的神圣世界,因此其书写的经验主义表现也可看成是一个伪装。

笛福不热心于传奇式的书写,乃是因为他对神圣世界的信心:“幽灵存在的可能性以及神圣世界的确定性是无可怀疑的,因而无须浪费时间回应那些挑剔和反对的人,因为在我看来,证据已足够表明事实,那么也就不必再为事实而争论了。”这是他坚持实证书写的原因,但是如有必要,笛福还是不会放弃对神圣世界的捕捉:“我经常告诉你们,我并不太强调后世才渐渐出现的所谓预言,我也不是那种狂热者或空想者,但是当秘密的冲动或此种强烈的印象出现时……我是绝不会忽略它的……我绝不会拒绝神圣的对话和灵体显现时的交流。我当然不能断定这种秘密的暗示和对事件的预见能传递多广,正如同我相信任何明智之人,也不会完全拒绝这些事或者过于倚赖这些事。”笛福在此提出了一种居中的立场,即不完全拒绝也不过分倚赖,这对应到他的创作中,即是在经验主义书写中悄悄地放入神圣世界的讯息。从这一点来说,诺瓦克认为笛福在理论上反对那些混杂历史真实和奇异情节的传奇式做法,而在实际中又袭用了这一做法,恐怕并不妥帖;笛福在小说中通常只用迂回的诸如幽灵、预感、梦境等手段来透露神圣世界的讯息,与传奇式做法并不相同。在此,幽灵似乎成为笛福创作的一个隐喻,灵体无法以自身言说,而只能通过他人的身体和声音说出其想说的言语;笛福也是如此,他借用的是经验主义的文体,在大量的实证细节中悄悄地塞入一星半点超自然因素,带着一丝不露声色的理所当然之感。这源于笛福对彼岸世界的确证,因此能做到言简意赅,同时也是其审时度势的折中之法。在18世纪这一科学理性升扬的时代,笛福为自己的创作找到了最微妙的虚构之法,即在实证式的伪装中,零星地注入神圣世界的讯息。

可以说,笛福的虚构观念合于我们对虚构的两重含义的解释。其一、在世俗意义上的非历史的虚构范畴中,笛福将虚构伪装成真实的历史;其二、在神话(神圣世界)的虚构范畴中,笛福借用经验主义文本的外壳,悄悄地放入神圣世界的讯息。从虚构的最终旨归来说,笛福的虚构创作是为了宣说道德:他运用看似真实的虚构文本,向世人传递神圣世界的价值。这是小说在初诞生时被笛福赋予的意义。如今,当我们重新探究小说的功能和价值时,笛福的这些观念值得引起我们的注意。