降水温度均一化指标修正及在西南地区的适用性

庞 晶,张 荣,徐迎春,覃 军

(1.湖北省武汉市气象局,湖北 武汉 430000;2.中国地质大学(武汉),湖北 武汉 430074; 3.武汉轻工大学,湖北 武汉 430000)

1 引言

西南地区介于91°21′~112°04′E、20°54′~34°19′N之间[1],气候以亚热带季风气候为主,降水的季节分配不均匀,为典型单峰型,降水集中在5—9月,峰值出现在7月[2]。该地区是世界上地形最复杂的区域之一,世界上海拔最高、地形最复杂的青藏高原、云贵高原、横断山区和四川盆地等构成了该区域大陆地貌的主要特征,地势起伏较大,容易造成水土流失,独特的喀斯特地貌使地表水渗漏严重,储水能力较差。诸多因素导致该地区干湿分明、冬干夏湿,干旱是主要气象灾害之一,几乎每年都会发生不同程度的干旱灾害,5~10 a就会出现一次覆盖范围大、持续时间长的严重干旱事件。

近年来在全球气候变化背景下,随着极端天气气候事件频繁出现,干旱的发生频率和强度也明显增加,西南地区的极端干旱事件发生较多,总体为增暖、降水少和干旱化,其中川渝地区干旱化显著[3]。2000年以来较为严重的干旱有:2003年西南部分地区发生严重伏秋连旱,2005年云南发生近50 a来少见的严重春旱,2006年川渝地区出现百年难遇的伏旱,2007年出现严重的冬春干旱连夏旱,2009年秋至2010年春发生西南大旱。干旱给当地带来巨大的经济损失,2009年的西南干旱使全国六成水电告急。西南五省(区、市)耕地受旱面积647.73万hm2,占全国的84%。这使得西南干旱的研究成为一项具有重要现实意义和科学价值的工作。

目前对于西南干旱的成因研究已很多,但对该地区干旱指数的研究却很少。王晓敏[3]对比帕默尔干旱指数(PDSI)和综合气象干旱指数(CI)在各个季节的变化特征,指出PDSI对西南地区干旱的描述能力不如CI。赵海燕等[4]在用加权降水量改进标准化降水指数的基础上,对综合气象干旱指数进行修正,定义了ICW,ICW减少了干旱发展的跳跃性现象,提高了干旱监测的合理性。王林等[5]以干旱变化的不同时间尺度特征为出发点,利用具有多时间尺度变化并考虑温度影响的标准化降水蒸散指数(SPEI),对我国西南地区近百年的干旱演变特征进行了分析,通过与年鉴资料对比,证明SPEI指数在西南地区具有较好的适用性。

众多指数各有千秋,而衡量一个干旱指标建立的合理与否,主要取决于以下几个条件:一是否能够精确描述干旱的强度、范围和起止时间;二是否能够包含明确的物理机制,充分考虑水分的收入和支出,即降水和蒸散;三能否被广泛利用。针对第一方面,本文从干旱频率、年干旱强度、典型旱涝年特征3个方面进行阐述;水分的收入靠降水,而支出靠蒸散,一般地,在其他条件相同时,高温有利于地面蒸发,反之不利于蒸发,因此,当降水减少时,高温将加剧干旱的发展或导致异常干旱,反之将抑制干旱的发生和发展,降水温度均一化指标用降水和气温来描述干旱符合干旱发生的物理机制,本文在此基础上,考虑气温和降水的不同权重,使指标可以更好地描述西南地区的干旱状况。

本文通过对比分析温度对干旱的贡献相关研究,对S指标进行修正,定义为Sm。结果发现,修正前后的干旱指数在年干旱强度方面没有显著差异,但Sm减弱了S的不合理跳跃现象;Sm较S更准确地描述旱季和雨季;Sm不仅矫正了S与M、CI的负相关,而且与M的相关性非常好,能较好地反映土壤的干湿状况,Sm与各时间尺度的SPI相关性均较好;运用Sm定义的西南地区旱涝年具有统计学意义,且典型旱涝年的时空分布与事实一致。

2 材料和方法

2.1 资料

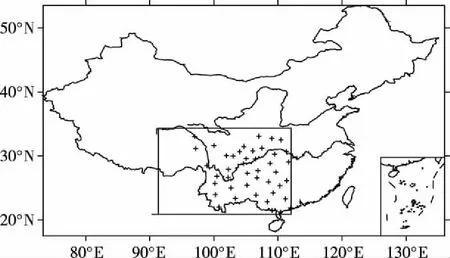

应用的资料为中国气象局国家气象中心整编的1951—2010年全国160站逐月降水量、月平均气温。其中位于西南地区的站点有44个,西南地区地理位置和站点如图1。

图1 西南地区地理位置和站点图Fig.1 Location and distribution of meteorological stations in Southwest China

2.2 方法

2.2.1 干旱指数的计算 降水温度均一化指标(S)实际上就是降水标准化变量与温度标准变量之差,早在80年代由文献[6]确定,Zhang et al.[7]用此指数来反映中国南方湿冷的气候异常的强度。具体计算公式为:

由公式可以看出,该指数绝对值大的正负值分别对应与高温少雨和低温多雨两种气候异常状态。张强等[7]以北京为例,对降水距平百分率、标准化降水指数及S进行对比分析发现,指标S考虑温度的影响太大,夸大了气温变化对干旱强度的作用,由于气温对干旱的影响程度是随地区和时间不同的,所以在运用时,应对温度影响项加适当权重。王林等[5]用SPEI(既具有SPI指数多时间尺度特征,又考虑温度变化对干旱的影响)与SPI(只考虑降水亏缺对干旱的影响)在西南地区的差值来表示温度贡献的量值(0.4),然后按SPEI或SPE的量值计算百分率得到,对于西南地区,高温对干旱的贡献可以达到20%~25%。章大全等[8]根据温度、降水、Palmer旱涝指数均一化数据库,构建统计模型量化了温度和降水变化在干旱形成中所占的比重,计算了中国8个分区(东北、华北、西北东部、西北西部、西南、华东、华南、青藏高原)未来5 a(2008—2012年)偏旱的概率分布与温度偏高概率和降水偏低概率分布的相似系数,并以温度为基准,计算降水相对于温度的比值大小,结果显示西南地区温度贡献的量值约为0.41(与文献[5]的结果基本一致),考虑到PDSI的量值的均值为0.525 7,按百分率计算得到温度对干旱的贡献约为20%。基于以上结论,我们对S进行修正,定义为Sm,计算公式为:

本文还用到了相对湿润度指数(M)、综合干旱指数(CI)、标准化降水指数(SPI)做对比,具体计算方法可以参照《气象干旱等级》[10]。

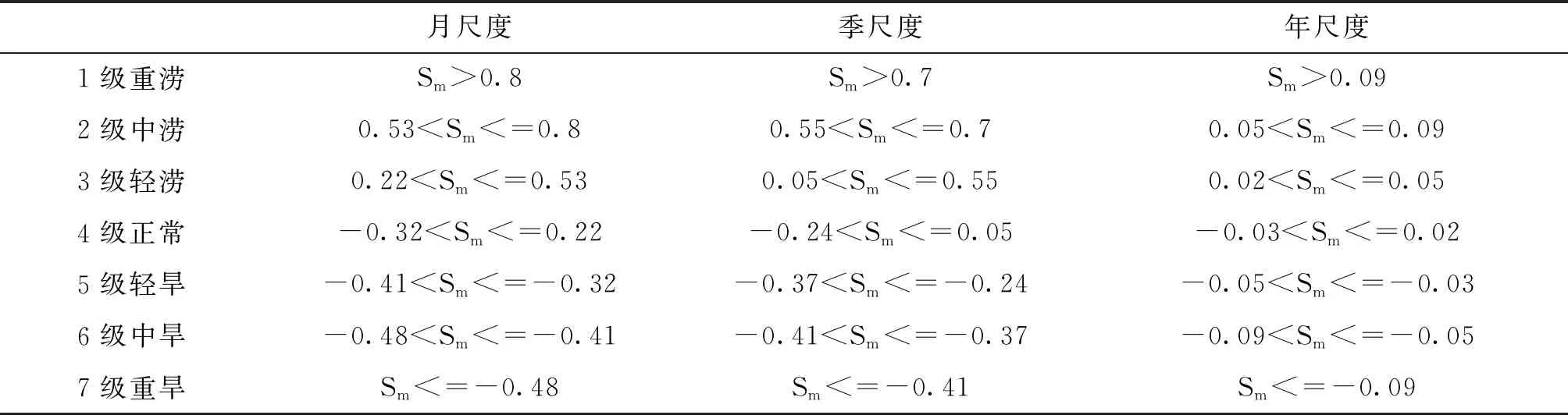

2.2.2 旱涝等级的划分标准 由于研究目的和出发点不同,对干旱指标等级的划分标准常常是不相同的。本文对修正前后的S指标划分7个等级[8],各等级出现的频率定义为:1级重涝5%,2级中涝10%,3级轻涝15%,4级正常40%,5级轻旱15%,6级中旱10%,7级重旱5%。根据这一划分原则,统计了1951—2010年月尺度、季尺度和年尺度的旱涝等级序列值,按各等级出现频率得等级划分标准如表1。并依此定义等级1、2级为涝年,6、7级为旱年,得到旱涝年结果如下。旱年:1960、1966、1988、1992、2003、2005、2006、2007、2009年,涝年:1952、1954、1965、1967、1968、1970、1973、1983、2008年。

表1 月尺度、季尺度和年尺度Sm旱涝等级Tab.1 Monthly, seasonal and annual Sm classification of grades

3 结果与分析

3.1 干旱频率分布

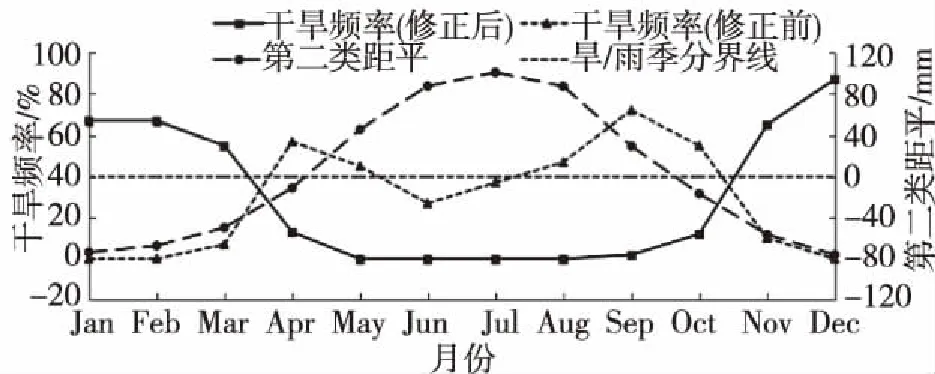

伍红雨等[10]在文章中定义某月多年平均值与多年平均的月平均值之差(第二类距平)为正的月份为雨季,反之为旱季,用来表示多年平均的季节变化特征。图2给出了修正前后S指数得到的某月发生干旱的频率(旱涝等级在4级以上所占的百分率)与第二类距平曲线图,可以看到,第二类距平为单峰型,峰值出现在7月,5—9月为雨季,10—4月为旱季,而S得到的干旱频率为双峰型,峰值出现在4月和9月,并未对应于最强旱季所在月份,在5—8月份与第二类距平负相关显著,而在其他月份为正相关,这与事实不相符。Sm得到的干旱频率在5—9月为0或者接近为0(对应于雨季),10—4月干旱频率与第二类距平也具有很好的负相关,干旱频率最大与最强旱季相对应。

图2 干旱频率与降水月份变化的对比Fig.2 Contrast of drought frequency and monthly change of precipitation

3.2 年干旱强度分析

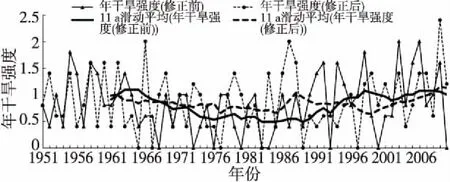

从区域平均的角度出发,定义旱涝等级5、6、7级对应的强度分别为0.2、0.3、0.5,其余等级强度为0,将12个月份强度累加来定义年干旱强度,结果如图3。修正前年干旱强度最强的5 a为2006、2009、2005、1998、1992,修正后年干旱指数前5位为2009、1966、1988、2007、1987年,均有4 a为干旱年。2009—2010年的秋、冬、春连旱是有记录以来最严重的一次大旱事件,但从年干旱强度曲线图中发现,2010年S值却骤然下降很大,这种不合理跳跃现象在修正后得到改善。由11 a滑动平均可以看出,90年代中后期以来干旱强度逐渐增强的趋势在修正前后都可以体现,修正前在70年代之前下降趋势较为显著,70年代趋势不明显,80年代之后呈波动上升趋势;修正后在90年代以前变化趋势不是很明显,可以看到1977—1982年、1988—1991年左右的高值区,1994年极小值点后呈缓慢上升趋势,与刘建刚等[12]统计得到的1959—1966年、1978—1980年、1985—1993年和1999年至今这几个时间段是西南5省旱灾频繁发生的时期较为一致。

3.3 各干旱指数间的相关性分析

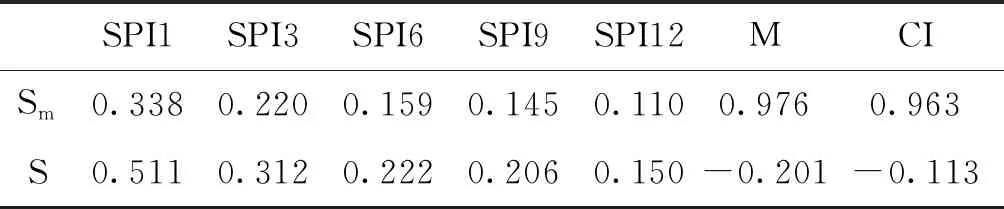

从西南地区区域平均的角度,做修正前后指数与各时间尺度的SPI以及M、CI的相关系数(见表2)发现,S与M、CI的相关系数分别为-0.201、-0.113,这与事实是不相符的。Sm与M、CI的相关系数均超过0.9,即Sm纠正了S与M、CI负相关,而且可以很好地反映土壤的干湿状况。Sm与各个时间尺度的SPI的相关系数均超过了99%显著性检验(α=0.097)。

图3 年干旱强度及11年滑动平均序列Fig.3 Sequence of annual drought intensity and 11-year moving average

表2 Sm、S与M、CI、各时间尺度SPI的相关系数表Tab.2 Correlation coefficients between Sm, S and M, CI , SPI at different time scales

3.4 旱涝月(年)分析

按照上述旱涝月/年划分标准得到,1951—2010年60 a间存在103个涝月,112个旱月,且各年代中旱涝月的个数如表3所示。可以看出干旱较为严重的年代为2000年以后,尤其是2009年有5个月份存在干旱(1月、2月、10月、11月、12月),其次是60年代,1960年、1962年、1966年分别有4个月处于干旱。与旱涝分布图集[13,14,15]和客观事实基本一致。50年代洪涝较为严重,有3 a存在3个涝月。

表3 各年代旱涝月个数及所占比例Tab.3 Number of drought/flood months and their proportion

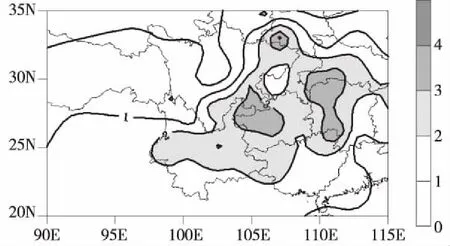

为了讨论定义的旱涝年是否具有统计意义,本文计算了涝、旱年(见表2)降水距平差值的t值[16],如图4所示,阴影区为通过95%信度t检验的区域。由图4看到,西南地区的大部分均超过了95%信度t检验,说明以上定义的旱涝年存在显著差异,有统计学意义,其高值区位于贵州省西北部和湖南省西部,即旱、涝年此区域存在的差异最显著。

3.5 典型旱涝年的时空分析

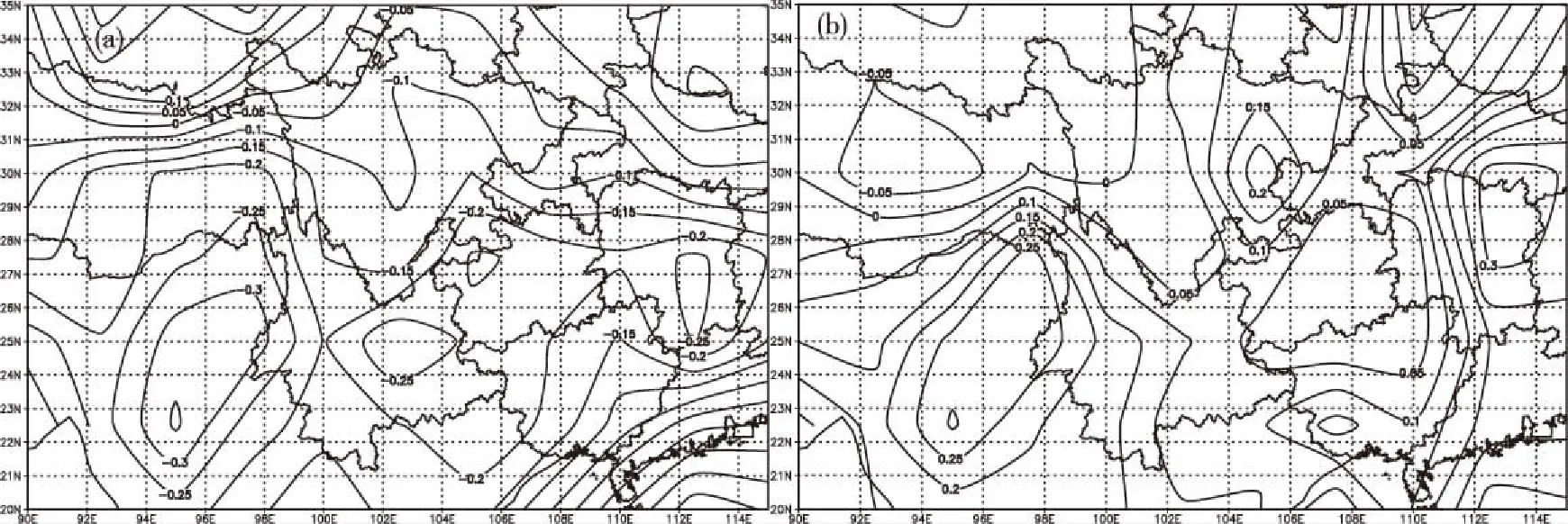

选取典型旱年2009年,典型涝年1973年,并对这2 a的Sm时空分布进行分析。空间上,如图5,2009年西南大旱中干旱较为严重的云南省大部、贵州省分别对应Sm的低极值区,而典型涝年1973年Sm分布图与旱涝图集的一致性较好,较严重的洪涝发生在云南省西部、湖南省东部以及四川省东部。

图4 涝旱年降水距平差值的t检验图(阴影区为 通过95%信度的t检验区域)Fig.4 T value of precipitation anomaly difference between flood years and drought years(the shadow region: over 95% confidence level)

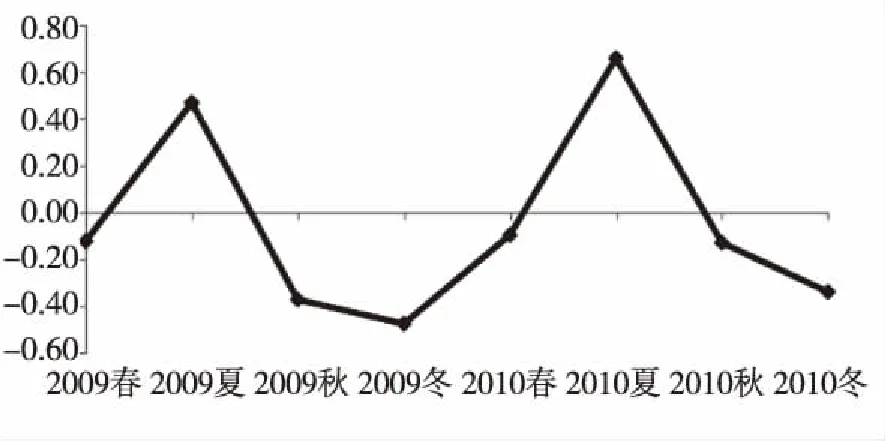

时间上,如图6,2009年秋季至2010年春季出现持续干旱,其中2009年秋季至冬季处于中度到重度干旱状态,这与黄荣辉等[17]描述的观测事实高度一致。上述时空分析充分说明了Sm在西南地区有较好的适用性。

4 结论

大量的事实说明,在全球变暖的背景下,单一地分析降水量的变化已不足以解释干旱化及干旱的范围和强度的变化,增暖已成为干旱加剧的重要因子之一,因此,研究干旱的发生发展过程需要综合降水和气温变化的共同影响。

图5 2009年(a)、1973年(b)西南地区Sm等值线图Fig.5 Contour map of Sm in Southwest China in 2009(a) and 1973(b)

图6 2009—2010年西南地区Sm季节时序图Fig.6 Seasonal sequence diagram of Sm in Southwest China from 2009 to 2010

对比修正前后降水温度均一化指标得到,从干旱频率分布上看,Sm可以较好的描述雨季和旱季,明显优于S;从年干旱强度上看,S与Sm并无明显差异,均可以较好地描述干旱程度,但是Sm修正了S的不合理跳跃现象,且11 a平滑得到的结果与统计事实较为一致;从与其它干旱指数的相关性来看,S与M、CI为负相关,这一错误关系在修正后得到纠正,且Sm与M的相关性较好,说明Sm可以很好地描述地面湿润状况,Sm与各个时间尺度的SPI的相关系数均超过了99%显著性检验;另外,新指数在典型旱涝年的时空分布与事实较为符合。

Sm计算简单,资料易获得;消除了时空尺度变量的离散程度差异,并且考虑了温度对干旱发生的影响,一般地,在其他条件相同时,高温有利于地面蒸发,反之不利于蒸发,因此,当降水减少时,高温将加剧干旱的发展或导致异常干旱,反之将抑制干旱的发生和发展,从气温对干旱的影响物理机制上讲是完全正确的;而且,综合前人研究成果,对温度影响项加了适当的权重,使之更适用于西南地区。综上认为,Sm可以较好地描述西南地区的干湿状况。